本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),作者:小曾,编辑:Sharon,题图来源:受访者提供

今天,我们和大家分享一场与开开的对话,以及她的工作室SHUSHU旗下的一些儿童独立出版的作品。

开开是一位男孩的母亲,也是一位独立出版人。在她和孩子们一起出版的杂志和绘本中,我们能看到自己成长道路上拧巴的自我认同与探索自我时的困惑。同时,我们也意识到,这些孩子和我们一样共享着对这个世界与社会的许多问题,但他们已经在用自己的方式去解读问题的成因。

也许在今天,我们可以不去询问自己是否成为了一个优秀的大人。至少,我们都曾是快乐、充满好奇与天马行空想象的孩子。

去年,我们在上海 abC 艺术书展上,认识了开开。

在她的摊位前,摆放着不同主题的独立出版物。这些杂志关注的话题很广泛:它们有的是自述——关于自我身份认同的反思、成长道路上的困惑;有的和社会事件有关——包含了对校园暴力的反思、性别平等的讨论。

特别的是,这些出版物均出自一群4~15岁的小孩之手。尽管他们的绘画技巧与语言表达相对稚嫩,但从中传递出的情感与观点却非常真挚。

15岁的卢朵曾就她疫情期间的网课经历写下:“毕业班的我们,什么也没有。没有毕业照,没有毕业典礼,甚至都没有道别,就分开了。平日里同学的欢声笑语,老师严厉的呵斥声,又或是使人烦恼的打闹声。都不见了。是啊,无论是喜欢的,讨厌的,它终归是我的生活的一部分。现在都不见了。”

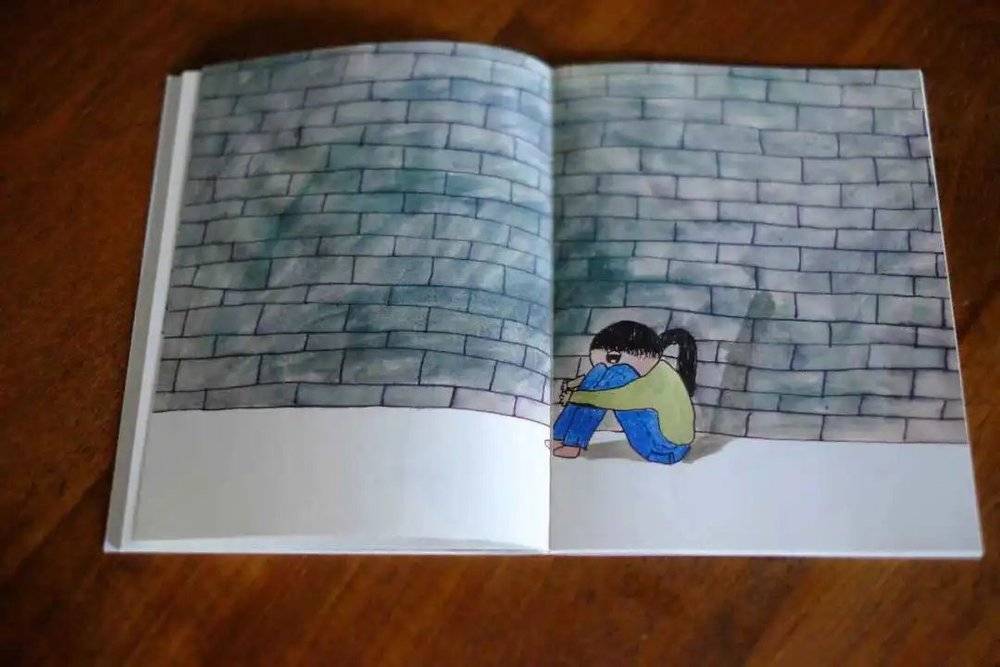

在《Wall(墙)》的主题中,孩子们绘画和书写下他们曾遭遇过的“隔离”与“封闭”

在书展上,我们如其他看到这些出版物的读者一样,不禁感叹与好奇,这么小年纪的孩子是如何开始形成这些深刻的思考的?是否会有意识去引导孩子们关注社会事件吗?他们是怎么对这些“大人”谈论的事情产生兴趣与思考的呢?

带着这些的问题,我们与开开聊了聊她是如何与孩子们一同创作这些独立出版物的。在谈话的过程中,我们意识到作为“大人”的特权和对“小朋友”的偏见,好像他们注定与单纯、无知或幼稚捆绑在一起。

但在开开这几年的实践中,小朋友们是充满好奇与探索欲的,甚至有时候,他们的想法比所谓的“成年人”更先进、开放与宽容。孩子做的书,虽然作者是孩子,但是读者不一定是孩子。通过孩子的视角,成年人也能获得自己的反思。

“你们才13岁,是怎么看待女性主义的?”

青年志:我很好奇杂志的“主题”是怎么确定的,以及这些杂志中提到的公众事件是孩子们自发去关注的吗?还是说在创作的过程中,你也会用自己的办法去做些引导?

开开:跟我做书的孩子里,除了年纪大一些一直被分成一组跟我做杂志,还有一些小龄的孩子也慢慢加入杂志的制作。大孩子和小孩子不在一个组,但我们都会去讨论最近发生了什么新闻,聊一聊学校里的变化。这几乎成为了我们的一个习惯:每周见面的时候,就算不做杂志,我们也会聊聊这周发生与关注的事情,并就此发表一些自己的看法。

在这个过程中,我并不是一个引导者的角色。我一般会开个头,他们会接着分享对事件的看法,有时候哪怕只是一些情绪,我也会鼓励他们说出来。而杂志的主题,就是在这样的聊天过程慢慢显现的。

POD的第一期杂志主题是《Violence》。在这期杂志里,孩子们刻画了他们身边会存在的暴力,包括:欺凌弱小、欺凌动物、性别暴力、校园霸凌,以及家庭为中心的以“爱”为形式的暴力等等。面对这些暴力,孩子们尝试去揭露他们的运行规律,以及讨论出应对不同暴力的一些方法、措施。

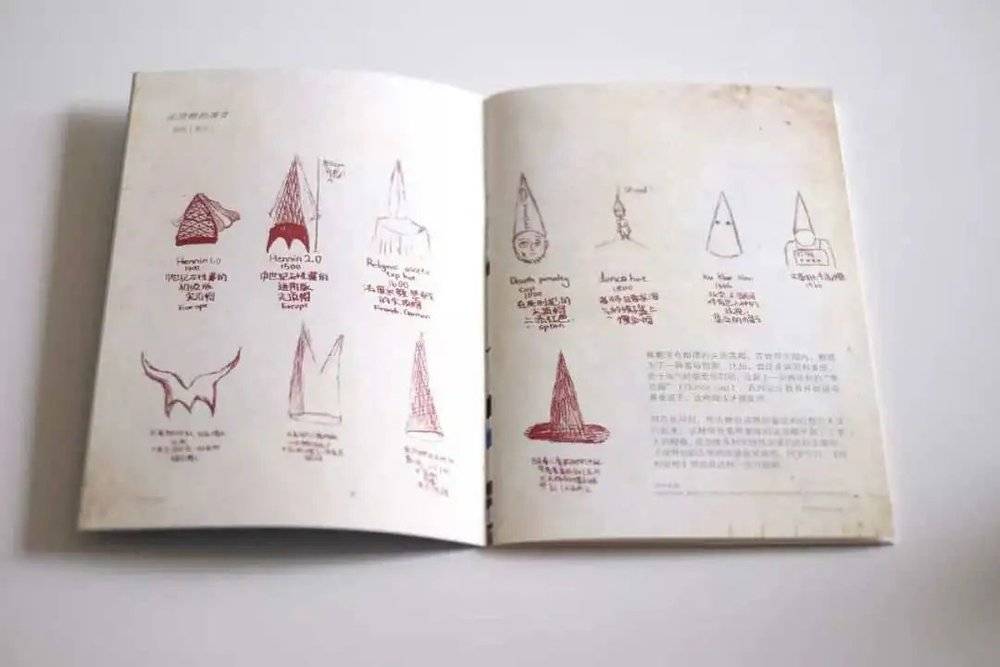

我们做的第二期杂志的主题是“女巫”。我在“主编的话”中写到,在做这期杂志时,嘉佳和豆豆正在排练莎士比亚的戏剧《麦克白》。

在《麦克白》里,有两个女巫蛊惑了麦克白的内心。当时,我们很好奇为什么女巫的力量如此之大?为什么她们只需要跟麦克白随意说上几句话,就能让他从忠臣变成一个想要杀死国王篡位的人?我们觉得女巫的力量太大、太邪恶了,便因此产生了疑惑,西方文化中的“女巫”到底是怎么起源的?为什么在我们的文化里没有“女巫”这个词汇?或者说,为什么女巫在我们的文化里以另一种方式存在。我们由此出发开始探索女巫的起源。

那么,现代社会中蛊惑我们内心的力量是什么?起初,我们做杂志的方向是想回答这个问题。结果,孩子们在女巫的研究中发现,原来女巫是中世纪对女性的一种污名和偏见。这种污名化从中世纪开始一直存在。与此同时,我们开始反思当下的社会中存在的各种对待女性的不公。

在做这本杂志的时候,我们没有系统地了解过女性主义。但当我们带着这本杂志参加书展的时候,好多读者会问孩子们,“你是女性主义者吗?”从那时起,我才和孩子们进一步讨论我们是否支持女性主义、我们怎么理解女性主义。所以,孩子们的有些思考其实是在杂志做完之后,读者给予反馈然后才完成的。

在POD杂志的第二期《Which is witch?》中,孩子们从追溯“女巫”这个词开始,探索社会长期存在的对女性的污名。在杂志中,孩子们展现媒体是如何物化女性的,也提到了一直存在在我们文化中的“月经羞耻”。

青年志:刚刚你提到孩子们会被问到“你是否是女性主义者”这种问题,我回想我小时候,当我还是孩子的时候,我的很多的发问更像是一种下意识直觉,其实并不来源于我接受到了哪方面的知识。我有种感觉,孩子们是被一种直觉和好奇心启发,然后才会去深入了解一些东西的。所以我很好奇,当他们被问到“你是否是女性主义者”时,当他们了解了女性主义之后,他们是怎样的感受或反应呢?

开开:书展上的很多读者会问他们:“你们才13岁,就讲这些问题,你们是怎么看待女性主义的?”这些不断的发问让我们也产生了很多次讨论。之前,孩子们在做杂志的时候其实并没有往这个方向上想过,最开始,他们关注“女巫”的话题并不是因为觉得女性受到了偏见,而是抱着“每个人都不应该受到偏见”的想法。

孩子们画下她们对“月经羞耻”的观察

但这之后,大众开始关注“女性主义”的话题,特别是近几年女性主义的讨论愈演愈烈,这个讨论一直到现在我们都仍在进行。每当社会上又出现“女性被不公正对待”的事件时,我们都会重新聊一聊我们对于“女性主义”的看法。在这个过程中,我发现每个孩子的状况也不太一样。其中一个孩子他非常坚定之前的想法。但是,另外一个孩子,她的想法会因为这些热点事件变得相对“激进”一些,她选择坚定地站在女性这边。

其实每次讨论,他们都可能会出现新的观点和面貌,无论和之前的是否相悖,我都会鼓励他们说出来。这是他们成长的一个过程。毕竟他们都才十几岁,会一直进行自我的反思。而我呢,也会把像上野千鹤子这些女性主义相关的文章、书籍推荐给他们,让他们自行去了解、探索与思考。

青年志:听上去做杂志其实是你和孩子们学习、探索和思考的一种方式。

开开:对。我倾向于这种说法:我跟孩子们其实是在共同工作与创作。这个过程对于孩子、对于我都是未知的,我们都是在一步一步地相互推动着对方往前走。有时候是他们带着我去进一步思考接下来应该往哪个方向走,而不是我去布置任务,把我的想法强加给他们,然后他们照做。

《Which is Witch?》关于女性对自身的看待方式

“没有不会画画的孩子”

青年志:在abC书展上,我印象最深刻的除了《POD》之外,还有绘本《这样的我》。我作为一个女生,在看这本书的时候,会有种成长过程中感同身受的感觉,看完之后我眼睛都湿了。

青年志也很关注青春期的话题。我们跟心理、教育领域的老师们都聊过青春期的孩子们在成长过程中会遇到的困惑。其中,有老师会提到,疫情这三年,大环境的变化也会带给很多小朋友一些心理上的焦虑或问题,但是学校和家庭其实是给予他们很好的一种输出压力的方式或平台的。

当时,我就很好奇,有没有一些办法能让小朋友们去说出来,或者说让家长能够听到、了解他们的声音?做书也好,做手工也好,我突然觉得,也许对孩子们来说,这些都是他们输出自己想法的渠道。但对于很多孩子来说,这是很难得的。

《这样的我》绘本展示,作者:至柔(8岁)

开开:我最近在看一本书叫《情感堵塞》。它其实讲的是二战之后,德国被柏林墙一分为二,东德成为了社会主义国家。许多人在那个阶段产生了很多心理问题。这本书是一个心理学家,在看了很多当时的病人之后写下的。他从社会、家庭、学校各个方面进行了一个分析。

我现在在看这本书的时候,我也会跟孩子们聊这个事情。我会觉得,虽然疫情的三年已经过去了,但是这些创伤是不会随着管控结束而停止的。如果没有人去提及,它最终就会成为一个堵塞在我们心里。

所以,我想试着让孩子们,把这三年间他们感受到的东西用这种方式记录下来。这种记录也许并没有什么大的目的,其实就是一种心理的疏通。所以,我也会跟和我一起做书的孩子说,跟他们的父母说,来我这里并不是必须要去做书,我也不教授任何画画的技巧。

第三期的杂志主题为《The Wall》,这是一本在疫情期间诞生的杂志。这本杂志从尝试回答“柏林墙”究竟隔开了什么这个问题,延伸到了讨论现代文明中,那些让人与人之间的鸿沟不断加大的“隐形”的墙又有哪些。

我虽然不教授画画的技巧,但通过这种方式,孩子们越画越好,因为他们找到了画画的原动力。当他们画不出来的时候,我会告诉他们一些方法。每一个孩子其实都是会画画的。当然,你不能以考美院的那种标准去评判他们的作品,画出来的东西是有情感的就可以了。

我会跟他们说,绘画就是一门语言,它是一个原始的语言,并不是需要你后天的学习,是最没有门槛的艺术。原始人他们的语言就是绘画、舞蹈。

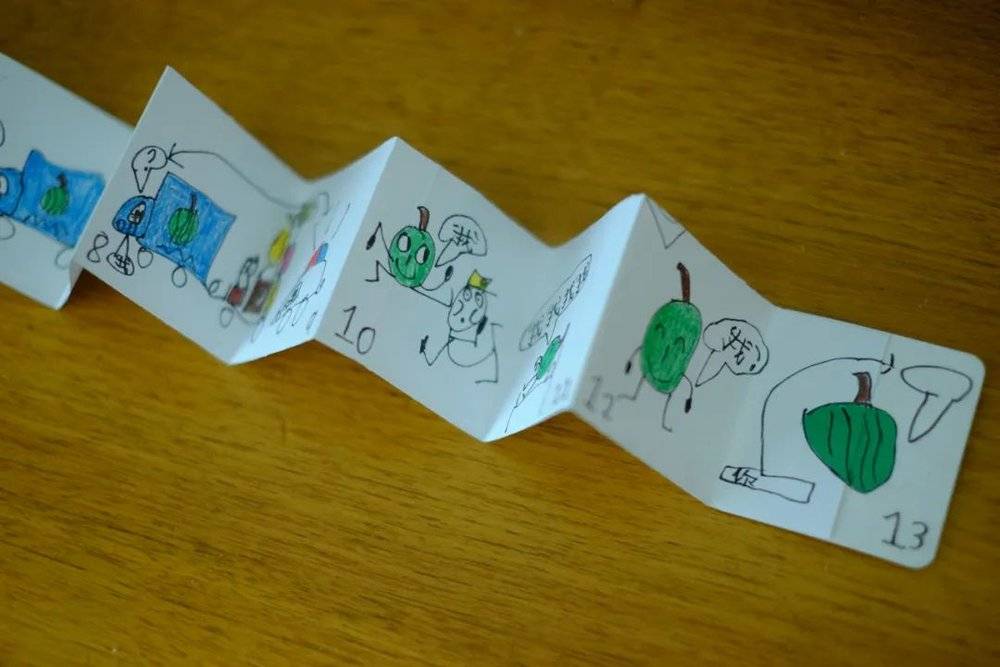

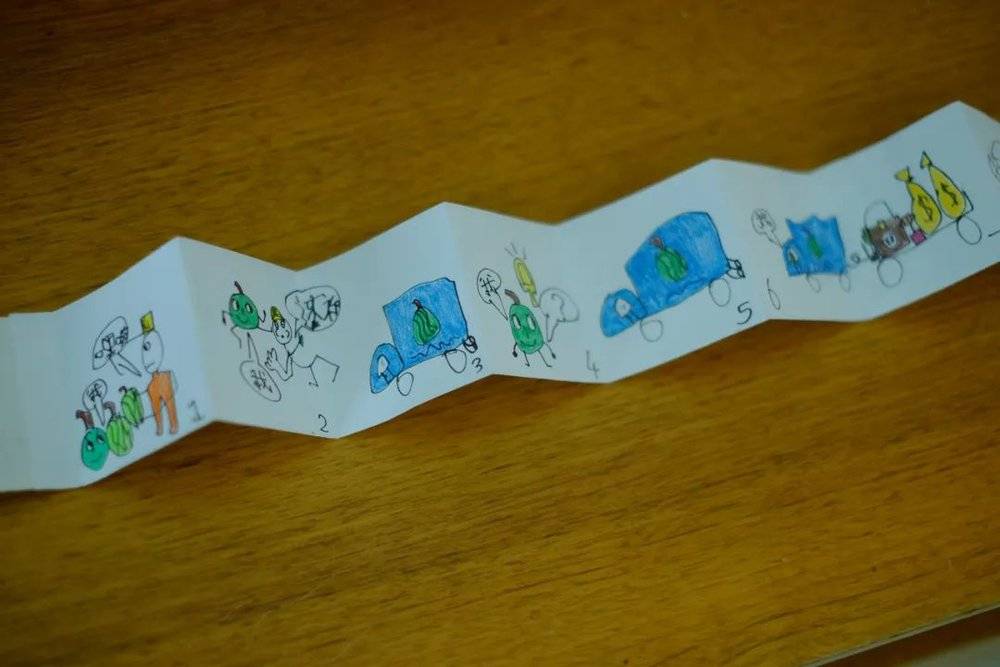

就像我自己家的小朋友,他最近喜欢玩一个像绿色西瓜一样的皮球。因为我们楼下住了人,他不能玩那种真的足球或篮球,他就玩皮球。后来,他就画了一本书叫《西瓜人》的书。他对什么好奇,就会画下来,因为他把画画当作记日记一样。

有好多父母不知道跟孩子交流什么,也不太懂自己的孩子为什么对一件事这么感兴趣。他可能虽然嘴上不告诉别人,但当他有一天画了一本小书叫西瓜人,你就会发现原来他真的好喜欢皮球,你就可以就此跟他聊一下西瓜球的事情,然后你俩就有了对话,产生了链接。因为好多孩子到了青春期就会发现跟父母没有任何连接了,其实是父母可能错过了很多跟孩子对话的机会。但是画画可以是一种对话的方式。

《西瓜人》绘本展示,作者:图钉(6岁半)

青年志:之前看您在一席上面讲到,“没有不会画画的孩子”。我小的时候也被送去学过一段时间画画,我觉得当时从考试的标准来说,我画得特别差,这也因此打消了我对画画的兴趣。当很多人如果把画画去当作一种特长学习的时候,他们都会遭遇我这种经历,不被允许用这种方式去表达。

开开:在《他乡的童年》这部纪录片里,导演周轶君探寻了世界各地的学校。其中有一期,她跟着老师上了一堂画画课,老师夸奖她画得真好,她听到后就像个孩子一样抱着老师哭了。因为她小时候从来没有在画画这件事情上被肯定过。

我觉得可能反而是12、13岁左右的孩子更需要被关注。他们想的、困扰的东西也更多。孩子们是能感知到大环境的变化的,有所觉知,除非他的家庭、学校不给他了解的空间,但是很少有人会跟孩子去聊这些问题。

疫情这三年,学校、教育环境的变化很大,双减政策、国际环境等等。我有几个低龄的孩子在公立学校读书,我会鼓励他们画一些学校里的变化。我发现,孩子们在观察变化这件事情上,和大人关注的点不太一样。

比如,他们画的变化主要是他们感受到的被不公正对待、被粗暴对待的一些行为。有的孩子画到,之前他们学校的海报墙内容特别有趣丰富,会有天文、地理的小知识和笑话,现在变成了比较单一的宣传话语或口号。

还有的孩子会提到,考试的时候,老师会区别对待学习好的孩子和学习不好的孩子。我觉得这点和我们小时候很像。比如,学习好的孩子偷看别人的试卷,老师就会装作看不到。但是,学习不好的孩子去捡橡皮,老师就怀疑他在作弊。

或者是,老师们为了防止他们浪费粮食,会在每一个班级放一个盆装吃剩的东西。之后,老师会去检查哪个盆里剩饭最多,并对他们进行通报批评、惩罚。他们谈起,过去学校里并不是这样的,但最近两年开始变成军事化管理的模式。

慢慢地,我们的讨论从发现变化,转移到有没有更好的方式可以替代这些不公正、粗暴的对待方式?我会分享,比如我家小朋友学校,高年级的小朋友为了防止低年级的小朋友浪费食物,会自发做许多珍惜粮食的海报,张贴在低年级小朋友教室外的走廊上。一年级的小朋友看完这些海报之后,也会产生不能浪费粮食的想法。我们会讨论,这是不是一种更好的方法呢,孩子们大多认为这种方法至少好过放个盆,公开批评。

随着他们年龄增长,我会慢慢引导他们从关注自己的小世界走出来,去看到一个更大的世界,可能是从关注学校里发生的事情,慢慢到关注一些社会上的公共事件。这是我们会做的一种练习。

青年志:我比较好奇这些孩子是怎么开始和你一起做书的呢?你会定向招生吗?

开开:第一个和我做书的小孩是嘉佳。她是我朋友的孩子,当时我朋友觉得自己女儿没有画画天赋,但她女儿一直坚持想学画画、素描。于是,我朋友就把她送到我这里来让她试试,当作培养一个爱好。

当时,我就当是陪自己孩子那样,每周带着嘉佳到处玩。我完全没想过我们要达成什么目标,我会把我所有感兴趣、喜欢的东西都教给她。我带她做了好多好玩的刺绣、丝网印、蓝晒、蜡染,后来我买了一些材料,我俩就在家里做了一本《变成种子的小孩》的书,从那之后,我开始想要去做独立出版。后来,另一个朋友的孩子也来了,我就想可以开始做杂志,那时候他们才10岁。

目前我还没有公开招募过一起做书的孩子。因为这些孩子是要一对一单独和我一起工作的,但又不像上课那样。有时候,我们就是坐在家里聊聊天,比较随意。他们会跟我说,开开,我每次来你这儿都特别开心。

对于刚来做书的孩子,我一般不会直接布置任何任务的。我会跟他们分享我最近听的音乐,他们一边听一边画。我会鼓励他们画想画的,再想办法怎么把它变得更好、更完整。这个过程中,孩子也会收获成就感。

比如,有个孩子讲了一个农场的故事,我就会引导他思考,我们用怎样的装帧方式可以把他的想法呈现出来,打造这个故事中的一些人物形象。后来,我们决定用粘土做成胸针,围绕着他想画的东西做一些手工。慢慢地,他就会从口头讲述故事,转变为用画画作为工具去表达故事。这是一个训练,用绘画作为语言来表达的训练。

我这里有个叫“草莓”的孩子。她从小在外面学画画,她是和我一起做书的小朋友里临摹得最像的。但是,因为,做书不需要临摹,全是自己创作的故事。所以,她刚开始来的时候,我就会用这种区别于传统教授绘画的方式,推着她往前走。

在第三期以“墙”为主题的杂志中,草莓画了柏林墙、粉红色跷跷板、《再见列宁》电影中的场景,她都画得很不错。和其他孩子相比,她的任务是检索这些历史,然后用画面的形式,给一些历史场景、照片进行一种转换,她正在慢慢领悟如何去创造自己想要表达的画面。

“孩子不应该活在一个只有学习、脱离真空的世界里”

青年志:你们遇到的很多读者都会感叹,十几岁的小孩就在思考这些问题了。从而很多读者可能看完这些绘本后,会去关照自己的童年。不知道,你在和小朋友做书的过程中,是否对照过自己的童年?

开开:我经常会拿自己过去的事讲给他们听。我会分享,当我遇到他们的困惑时,那个时候的我会怎么想。比如,当我们在做“暴力”相关的那期杂志的时候,我告诉他们我小时候遇到这种暴力的事件我是怎么处理的。

同时,我觉得做书这个过程对我来说,也是一个全新的成长。比如,在做了那期“女巫”主题的杂质后,我才开始考虑自己是不是一个女性主义者。一直到今天,我都在不断认识自己和学习的过程中。我很乐意跟他们分享自己的事情,其实我不喜欢把自己置于一个成年人的、高他们一等的境地里。

Goya《Witches in the Air》,临摹(豆豆)

甚至有时候我想跟他们讨论某些话题的时候,我反而会很想听听他们的想法。他们的想法很重要。当我和他们聊多后我反而会觉得,许多成年人的想法是停滞不前的,它会被各种现实的因素限制。但孩子的想法不一样,他们的想法特别鲜活、能带给我思考和冲击。久而久之,我觉得跟成年人交流想法,有时候反而挺无趣的。

我一直会鼓励孩子们去关注时事,思考当下的社会事件。我也觉得孩子不应该活在一个只有学习、脱离真空的世界里。

有个叫安安的孩子刚来我这里做书的时候,很沉默寡言,无论问他什么,他都会说:不知道、没什么、挺好的。他的父母特别忙,平时都是奶奶在带他。有一次,他妈妈跟我聊天,说自己工作平时比较繁忙,很多时候缺少跟孩子交流的机会。

安安和我做书的一年多里,我们讨论了很多当下的话题,他也会跟其他做书的孩子交流看法。逐渐他发现,原来世界不只是一个样子的。

在他刚来的时候,我会给他看一些孩子们画的画,当时他会说,为什么腿会画成这样,比例都不对?当时,他的审美是比较单一的。后来,他告诉我,原来他并不知道学校中存在的一些东西是有问题的、不合理的,现在他已经能发现这些问题了。

安安去年做了一本书,叫《我的世界》。因为他特别喜欢玩《我的世界》这款游戏,于是他就画了一个《我的世界》和真实世界的一个对比。其中有一页画了战争的一个场景。在绘本里,他画到现实生活中战争会摧毁一切,但是在游戏的世界里错了还可以重来。

《我的世界》绘本展示 作者:安安(10岁)

我当时挺好奇的,就问他,你这么感兴趣是因为你爸爸或妈妈喜欢跟你讲这些吗?结果他说不是,是他奶奶在家放收音机的时候他碰巧听到的。他几乎没有跟他爸妈聊过这个话题。

我也会去问他,为什么你一直想聊这个话题?你在聊战争的时候是什么情绪?在一开始他就说不知道,但是我再三问他,他会告诉我他感到害怕,就是害怕战争会摧毁一切,他把自己的恐惧说出来了。

如果,他不来跟我一起做书,也许他的父母永远也没有机会知道自己的孩子在关注战争,当然也就更无从知道他会因为战争感到害怕了。如果他害怕的情绪一直堵在心里,他的成长道路上就会一直对这个东西存有阴影。

他在做《我的世界》这本书时,就把对于战争的想法画进去。我会给每一个孩子做完一本书的孩子录一个两分钟的视频。在视频里,安安最后说了一句,“我要让我的亲朋好友看看《我的世界》这个游戏我没有白玩”。他的意思是,他从里边其实学到了很多知识,并不是说像大人们以为的是一味沉迷。在游戏里,他也产生了很多自己的思考。

他妈妈在看完他画的那本小书之后,就用了一个词“震撼”,因为她根本不知道自己的儿子在想这个。

本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),作者:小曾,编辑:Sharon