在一个时代,孝曾经贯穿了国家的文化体系,构成了“始于事亲,中于事君,终于立身”的社会框架,善事父母的孝道文化被极度推崇,家被描述为可以依靠的“港湾”;在另一个时代,家庭是坏的,压抑人的个性,原生家庭成了口袋罪,被称为“万恶之源”,年轻人迫切地想摆脱家庭影响,重新养一遍自己。

“家”的观念从来就可进可退,一家通常指父母、伴侣和孩子,也可能指的是整个家族,比如“家门”,“一家人”“自家人”则是区分自己人和外人的。而现在,原来“家”的涵义收缩了,生育率持续走低后,“家”里常常没有孩子,或者没有父母、伴侣,同时,“家”又扩展了,同居的朋友、宠物可能都算家人。

是什么构成了现在的家庭?这种改变是怎么发生的?和过去相比,如今新的家庭有什么样的变化,未来家庭会以什么样的形式存在?

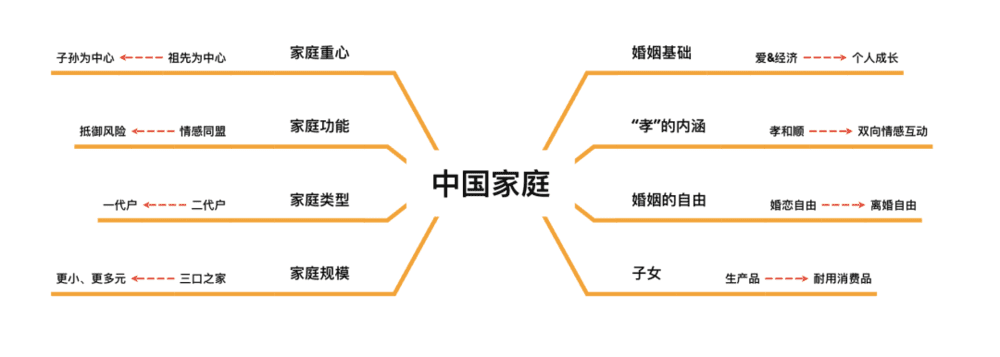

我们从8个角度拆解中国家庭,观察每个角度下,中国家庭的历史变化,总结当下中国家庭正在发生的6个趋势,并通过目前新兴的关系,来讨论未来家庭的可能形式。

一、当下中国家庭的几个重要改变和节点

我们从家庭的8个要素,来看看中国家庭发生了什么变化。

1. 家庭规模

秦汉以来至20世纪,中国家庭规模长期维持在4~6人之间。

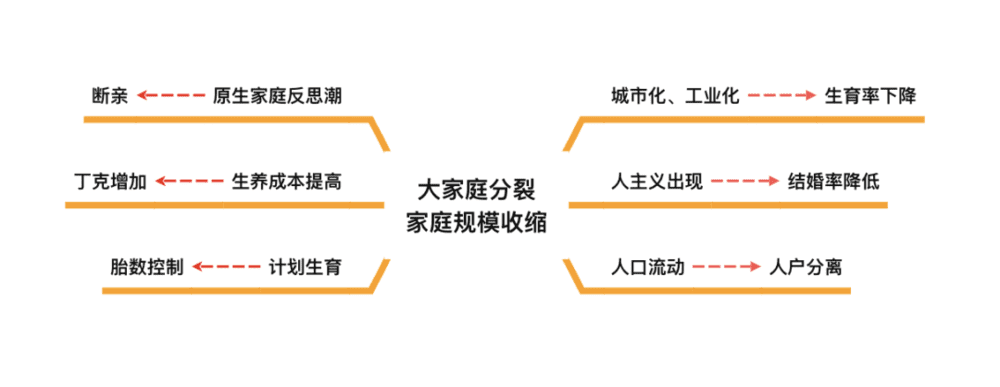

改革开放以来,大规模的人口流动加速了家庭成员居住的分离,加上计划生育政策的实施,家庭规模不断缩小,从1982年到现在,家庭平均人数减少了近2人,已不足3人。

随着生育率继续下降、个人生活选择权的提高,计划生育塑造的“三口之家”的家庭规模也在朝更小、更多元的方向发展。

2. 家庭重心

新中国成立后,核心小家庭(一对夫妇及其未婚子女)逐渐成为主流,父母主导的家庭逐渐被夫妇主导的家庭所取代,夫妇关系成为家庭的重心。但自1990年代以来,由于子女对父母的依赖变强,亲子关系重新成为家庭的焦点,夫妻间的亲密性反而呈下降趋势。

此外,家庭另一条重心,从祖先为中心,转向子孙为中心,以光宗耀祖为准绳的家庭焦点,转向让孩子获得丰盈成长。父辈对子女的严苛要求,转变成对母职、父职的高要求。“没有准备好就不要当人爸妈”“当爸妈之前难道不需要培训考试吗”的讨论在青年群体间频繁出现。

3. “孝”的内涵

新文化运动后,独立自主的价值观逐渐受到重视,个体受到家庭的约束逐渐减少,但是,子女在情感和经济方面依然高度依赖家庭,与父母的双向情感互动取代传统孝道中的“顺亲”“无违”,孝而不顺、互相关心但不互相干涉,成为新的孝道标准。

4. 婚姻的自由

在“全民皆婚”的时代,大部分男性都能结婚,因为当时女性几乎没有不结婚的选项。结婚对女性来说是获得经济基础的手段,也是生存问题的重大考量。但1950年《婚姻法》颁布后,女性获得了选择婚姻的权利,让男性结婚不再易如反掌。

个体化的趋势让中国的家庭面貌发生了一些震荡:一些年轻人难以走入婚姻,或是婚姻难以为继,从1980年到2019年,离婚率不断上升。人们关注的重点,也从结婚自由到离婚自由,从如何开始关系,到如何从一段关系中全身而退。

5. 子女

计划生育政策使得生育率开始下降,也重塑了人们的生育观念。家庭对子女的投入程度大大提升,子女成为中国家庭的核心,同时把女性重新拉回家庭。子女从为家庭服务的“生产品”,转变成一种“耐用消费品”,养育的成本超过回报。多子多福、养娃防老,转变为精细化鸡娃养娃,对父母的要求更高,如果不具备理想中的财务、思想和知识准备,年轻人宁可选择不生育。

6. 家庭类型

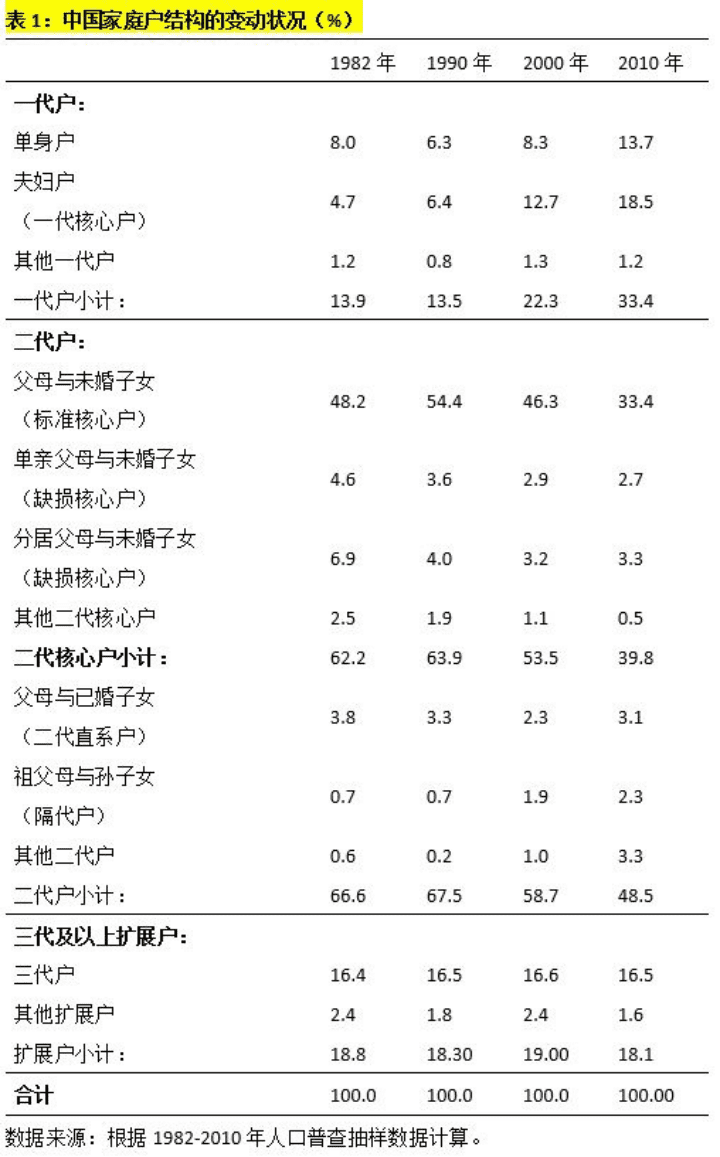

自改革开放以来,中国家庭类型发生了巨大的变化。增长最多的是夫妇两人组成的家庭,减少最多的是夫妇与未婚子女组成的二代标准核心家庭。

(图片来源:彭希哲:改革开放四十年来中国家庭的变迁)

家庭结构也越来越简单,从1982年到2020年,一代户(即家庭由同代人组成)由13.9%跃升至49.5%,二代户比例由48.2%降到36.7%。这意味着,三口之家已经不是最主流的家庭类型,取而代之的,是不同形式的一代户家庭:单人家庭、丁克家庭、空巢老人等。

同时,还出现了更多非传统类型的家庭,如单亲家庭、重组家庭、不完整的流动家庭与留守家庭、隔代家庭,以及同居等尚未被承认的家庭类型。

7. 家庭功能

在农业社会,家庭既是生活单位,又是生产和经营单位,还是福利和保障单位。新中国成立初后,单位制的建立,以及不断完善的市场、法律、社区等制度和机构设计取代了家庭的许多职能,也改变了家庭结构。家庭的工具性功能,更多让位给情感功能。

但随着单位制解体,养老和育儿的责任重新由家庭承担,同时父母通常需要为成年子女提供大量支持,家庭依然是个体抵御风险的最后堡垒,而女性和老年人成为服务的主要提供者。

8. 婚姻基础

在七八十年代之前,理想的婚姻主要基于经济利益,感情不是必须的。1990年代至今,爱情成为婚姻的先决条件。感情是夫妻关系的纽带,理想中的夫妻也是最好的朋友。而现在的年轻人也关心,自己在婚姻里能否得到成长、能否得到情绪价值,“不以爱情、不以爱的对象为先,而优先考虑自我需求”的个人化婚姻开始流行。

二、当下,中国家庭正在发生的 6个趋势

1. 今天,中国的家庭比以往任何时候都要小,而年轻人还在主动断亲

从1980年代中期开始发生了三件大事:1980年代中,政府对城乡流动的严格限制开始松动,第一批农民工开始进入城市务工;1992年,邓小平南巡讲话,为暂停的改革开放按下快进键,市场化经济正要狂飙突进;而1999年,大学开始扩招,这一年,招生人数增长了将近48%,各城市将迎来史上最多的大学生。这三个改变,促使数以亿计的年轻男女陆续离开家乡,涌入城市。

从那时起,流动人口增长保持着生猛的增长速度,到2021年,流动人口已经达到3.85亿,比例从1982年的0.6%,涨到了27.2%。最早的一批年轻人留在城市,与自己的父母、兄弟姐妹家庭分居,而他们的子女,也就是90、00后,与亲戚的交流频率开始减少。

由于受到计划生育政策的影响,大量新组建的家庭都是一对夫妇+一个孩子。家庭由此变得越来越小,在1982年,每家平均还有四五个人(4.41人),到2020年,每家只剩不到三人(2.62),平均每个家庭减少了快2个人。

这一时期,血缘、地缘关系的重要性逐渐下降,而组织、机构和公司的重要性逐渐上升。中国人曾经对家庭的文化理想,如“四世同堂”“父母在不远游”“人丁兴旺”,都变得越来越不切实际。

对一个国家来说,城市化、工业化的发展往往指向生育率的下降。而生孩子的意义也随之改变,过去的农业经济中,孩子生下来是为了补充劳动力、延续家族血脉,但渐渐地,孩子成为重要的投注对象,每个家庭都要为下一代负责,而下一代还很可能只有一个小孩,父母、爷爷奶奶、外公外婆愿意举全家之力,为孩子付出大量心血。

在今天的中国,抚养一个孩子意味着要花6.3倍于GDP的金钱,家庭已不再将孩子视为“生产品”,人们不再期望孩子长大后可以为家庭工作,相反,如诺贝尔经济学奖得主贝克尔曾指出的那样,孩子如今更像是一种“耐用消费品”,养育他们所需的成本逐渐超过了所获得的回报。

新的家庭培养模式应运而生。这一代城市新儿童普遍经历了“望子成龙”“望女成凤”的童年,承担了家庭对唯一孩子的厚望,报兴趣班、上补习班、提高成绩。但是,家庭中过分的管控也为一些年轻人带去心理阴影,这也是第一代在心理学意义上反思原生家庭、求助心理咨询的年轻人。

现在年轻人“断亲”的对象,不止是不认识、不熟悉的亲戚,还有核心家庭里“扫兴”的父母。在打压、否定、颐指气使的家庭环境里长大的年轻人,积极反思以往人们习以为常的家庭关系、家庭模式,他们普遍认识到,“为你好”的背后常常是情感勒索。一些人则主动和父母疏远,甚至“重新把自己养一遍”,治愈自己在原生家庭受过的伤害。

在城市化和人口流动的背景下,单人家庭、夫妇核心家庭、隔代家庭等类型的家庭不断增长,且与家庭分离的人数越来越多,第七次人口普查数据显示,2020年人户分离的人口达到了4.93亿人,比2010年增长了88.52%。

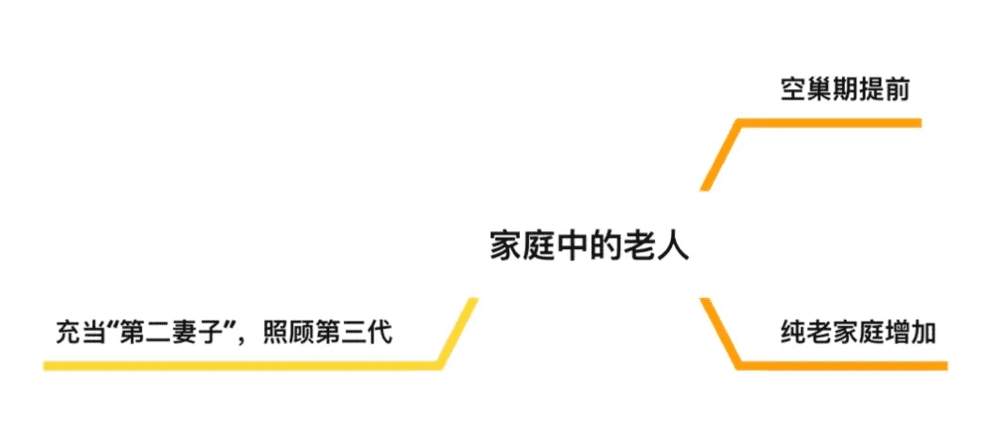

2. 纯老家庭增多,空巢提前

现今父母的空巢期大大提前了,提前的幅度可能长达20年。

过去许多家庭有五六个孩子,从最大的孩子结婚离家到最小的孩子结婚离家,一般要持续十多年,到六十多岁才进入空巢状态;而在独生子女家庭,孩子往往18岁就离家上大学或工作,如果独生子女的父母在25岁完成生育,当他们43岁时,家就可能进入空巢状态了。不少家庭就将保持这个格局,一直到晚年。

空巢的现象越来越广泛,根据2020年的人口普查数据,每四个家庭户中,就有至少一个是单人户。除了独居老人,还有由年轻人自己组成的空巢家庭。除了单人户,空巢家庭也包括了广泛的老年夫妻,以及独生子女的中年父母。

2022年,超过一半的老年人生活在空巢家庭(包括独居和仅与配偶同住),而这现在也被称为“纯老家庭”。

广泛存在的担忧是,空巢可能导致老年人面临孤独、社交圈子变小、失落感甚至增加患抑郁症等心理健康的问题,同时还需面临自理能力下降、身体衰弱、经济压力增加等风险。“空巢”往往与“孤独、失能”等词联系在一起,如2017年国务院印发的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中,把“独居和空巢老年人”视为一个问题,并认为“形势严峻”。

但有些反常识的是,根据多项研究,空巢对老年人的幸福感没有明显影响。老年人与子女分开居住的偏好也在上升,在有钱、健康的条件下,许多人主动与子女分开居住。而老年人与子女之间的交往频率并不低,2017年牛津大学社会学系一项对中国家庭的研究发现,空巢老人与不同住子女的平均见面频率达到每年74次。

3. 无法“断乳”的亲子关系,中国式“第二妻子”率持续高水平

另一个有趣的现象是,空巢老人增多,但在中国,成年人和父母同住的比例高于大多数其他国家。

1990年代以前的城市,工作、住房通常都由工作单位或政府分配,年轻人一般都没有独立住房,且大多在原户籍地就业,绝大多数子女都待在父母身边,结婚后也与父母同住。

在农村,户籍管理制度严格限制了人口向城市流动,同时国家大力推行家庭联产承包责任制,也把年轻子女留在农村的大家庭里。

但是,随着1992年后改革开放的深入,政府逐渐放松了经济和社会的管制,为年轻人离家闯荡创造了条件。1994年,国务院下发通知,允许市场自由买卖住房,大、中专毕业生也不再由国家分配工作,转为自主择业。而户籍制度放宽,让人们有了迁移的机会。同时国有企业也进行了大刀阔斧的改革,废除了许多陈规,父辈的国企光环褪色。90年代,正是个人主义兴起的时候,家长权威减弱,年轻子女与老人同住的意愿在迅速下降。这些史无前例发生着的变化看起来让年轻人更自由了。

结合其他国家的经历,社会学家认为,与父母同住的现象应该大大减少,其他经历工业化、城市化的国家基本上都完成了这样的改变,但在中国,这样的趋势并不显著。

老人与子女同住的比例理应呈急速下降的趋势,作为邻国,韩国65岁以上老人与子女同住的比例从1980年的80%降到2010年的远不足30%。但在中国,下降的速度要慢得多,在1982年,老人与子女同住的比例接近70%,但到2010年,仍有超过半数的老年人与子女同住,这个比例要远高于西方国家,甚至比同属东亚文化的日本、韩国也要高得多。

有接近四成的中国年轻夫妇与父母同住,还有一些研究发现,尽管现在倾向于婚后自己住的年轻人在变多,但选择不同住的小家庭往往与父母家挨得很近,他们住在同一个社区,或同一个县城,在“一碗汤”的距离里,维持着紧密的关系。

比起受到传统观念的影响,这种同住(或为邻)的现象的持续更多是迫不得已的:单位制解体,让原本由单位承担的养老、托幼等社会保障功能转移到市场上。但是,由于市场不成熟、年轻人购买力不足,解决这些问题的责任最终仍然落到了家庭身上。

最典型的是,生了孩子没人照顾,得找父母带。社会学学者沈奕斐发现,很多80后、90后夫妻,即便一开始不和父母住在一起,一旦生了孩子,很多时候都和父母住在了一起。有七成的父母,每天都在照顾第三代。沈奕斐把这些为孩子兜底的父母称为“第二个妻子”:他们接下从前属于女性的负担,做掉绝大部分家务,放弃绝大部分权利。

计划生育政策导致的少子化趋势,也因为减少了分家的可能性,同时促进了年轻夫妇与父母共同生活的趋势,从而导致二代直系家庭的增长和三代及以上直系家庭的稳定。

在改革开放后的30年中,三代及以上同堂的家庭户比重稳定维持在17%左右。祖父母和孙辈同居的现象也日益增多,他们在照料孙辈过程中扮演着越来越关键的角色。许多未成年人,特别是年龄较小的儿童往往居住在多代家庭。

而当孙辈长大后,子女也多半步入中年,在经济上有条件回过头反哺逐渐年迈的父母。

在这个意义上,家庭发挥着不可或缺的社会保障功能,许多子女年轻时离不开父母,许多父母老后也离不开子女。

而从保险的角度,这也是为什么“养儿防老”的观念还会有市场。但是,照料子女的时间已经大大超过了幼儿时期,而是延伸到了子女成年之后。南京大学社会学院副教授许琪在《传承与变迁》一书中,通过分析数据发现,父母的帮助(特别是照料孙辈)对于他们日后能否得到子女的赡养以及子女的赡养水平有显著影响。换句话说,现在“防老”不仅需要“养儿”,很可能还需要“养孙”,对一个老人来说,抚养两代人长大,才能完成家庭的使命。

当然,还有许多父母体谅子女,不仅在体力允许时照料孙子孙女,还主动隐去子女养老的负担,选择依靠自己的积蓄和离退休金度过晚年。有一些老年人住进养老机构,尽量不为子女“添麻烦”。

《传承与变迁》中总结道,“国家政策的调整使个人直接暴露在市场之下,而相关社会保障制度的缺失使个人在遭遇困难时只能求助于家庭。年轻夫妇也好,老年父母也罢,在面对残酷无情的市场时,他们从文化的故纸堆里找到了家庭这根救命稻草,顽强地同住下去,造就了中国城市家庭当今的局面。”

4. 单身女性时代,女性决定式家庭

欧美国家比中国早近一个世纪开始了第一次生育率下降,但发生第二次生育率下降的时间只相差20年。

很长一段时间里,结婚几乎是女性的工作,也是获得经济保障的手段,女性并没有“不结婚”这个选项。

1949年后,新中国百废待兴,政府提出“妇女能顶半边天”的口号,号召女性和男性一同进行劳动生产。为了支持女性走出家门,国家积极推动“社会育儿”,以单位为核心,配齐了保育院、食堂等配套设施,婴儿出生后56天就可以送到托儿所。这一阶段,理想的女性形象,是走出家门、与男性同工同酬的劳动女性,而不是相夫教子的贤妻良母。

而后的计划生育政策,减轻了女性的生育负担,但自1980年代独生子女一代出生后,孩子成为家庭的核心,家庭开始为孩子投入大量精力和金钱。同时1990年代的国有企业改革,使得单位制度几乎消失,家务事再度回归家庭,回归女性。

进入21世纪后,熟人社会进一步消解,家庭难以依靠原来的关系养育孩子,与此同时,科学育儿的理念迅速崛起,“妇女回家”的趋势再次抬头,社会广泛认为,一个母亲花在孩子身上的心血和时间越多越好。根据中国职业女性生存状态调查报告,2007年至2009年,认为能够实现“事业与家庭兼顾”的职业女性比例下降了,而认为“生活重心在家庭”的比例则逐年上升。

而男性也期望女性能够承担家庭责任。领英中国2018年发布的一项调查则发现,相较于此前代际,95后女性对出众女性形象的认知更少认可“贤妻良母”(23%),近八成向往成为“经济独立女强人”(58%)或“特立独行酷女人”(19%);然而同龄男性仍然保持较为传统的观念,更加认可女性的“贤妻良母”形象(71%)。

对女性来说,成为母亲不仅意味着职业的中断,还意味着亲密关系和个人兴趣都要往后放放。《中国生育成本报告》显示,女性照料孩子到4岁所需要减少的工作时间平均为2106小时,相当于全职工作一年又13天。不仅如此,工资还要降低至少一成。这些都成为母爱的负担。

一个有意思的现象是,在最崇尚家庭价值的国家,例如南欧的天主教国家以及东亚各国,反倒是家庭萎缩最快的国家。在日本、韩国、台湾以及南欧,人口出生率都早早跌到了“超低”水平。一个非常有力的解释是,在这些地方,女性几乎承担了所有的家务,当她们有了不生育的选择时,很多人坚决地选择不生育。

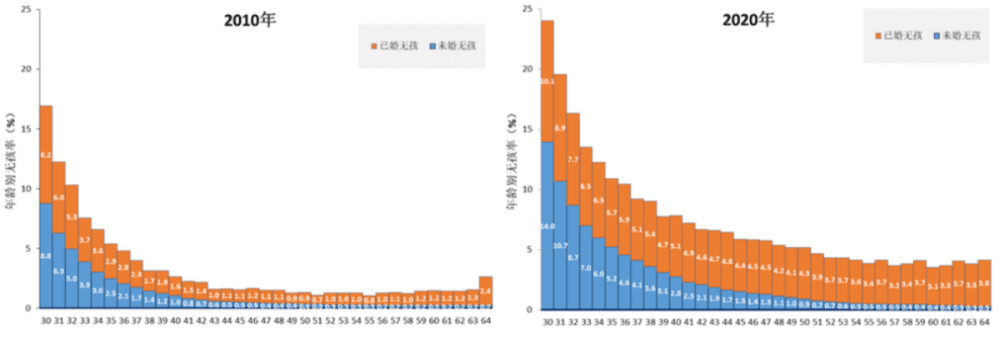

在1970年,中国的总和生育率维持在6左右,但如今,中国人的生育意愿几乎是全世界最低的,2023年的总和生育率只有1左右,比严重少子化的日本还低不少。从2010年到2020年,中国女性的终身不育率翻了3倍,达到了5.16%,在50岁以上的女性里,每20个就有1个没有生过孩子。这个比例在年轻一代中还会越来越高,20多岁的女性中,没有生育的比例比十年前增加了超过10个百分点。

研究发现,女性的受教育程度越高,终身不育率越高。学历在大专及以上的中国70后女性,终身不育率达到了7.98%。十年间,无论在农村还是城市,不生的女性都更多了。

(图片来源:知识分子:中国女性终身不育率10年升3倍,这个势头才刚刚开始?)

在中国,结婚与生娃高度绑定,一结婚就会被催着早生贵子。面对生育压力,一些年轻人选择推迟结婚,使得初婚年龄不断上升——现在,男性平均到29、30岁才成家,女性的初婚年龄也达到28岁,都创下了历史新高。30岁以上未婚女性的数量迅速增加,离婚率也在持续上升。

另一些年轻人干脆放弃婚姻,甚至放弃爱情,选择独立生活,相信“不婚不育保平安”。最直接的体现是,单身的女性越来越多了,2020年,35~40岁的单身女性比十年前上涨了122.42%。

生育率下降,这让中国人家里的孩子越来越少;而生育意愿下降,导致年轻人推迟结婚甚至不结婚,则诞生了一批单人家庭和丁克家庭。单人户、夫妇核心家庭增长,标准核心家庭大幅度降低。

5. “子宫家庭”重新获得胜利

人类学学者阎云翔发现,1990年代以来,不论男女老少,越来越多人认为亲情是最重要的生活价值。相比之下,夫妻关系的亲密性并没有同步增加,反而在过去20年中显示出下降的趋势。

据他观察,1980年代,父权衰落,无论在城市和农村,横向的夫妻关系都替代纵向的亲子关系,成了新的主轴,但这场胜利并没有维持多久,到独生子女一代结婚后,子女不得不在经济、家务和育儿上依赖双方父母,这提升了亲子轴的重要性,构成了20世纪私人生活变革的反转。

比如中国有结婚就要买房的观念,但因为房价太贵,子女只能在经济上求助父母,有学者把这称为“子代找得到”与“父代娶得起”,也就是,孩子在婚姻市场中负责找对象,父代承担婚姻消费支出。

社会学学者沈奕斐则发现:过去中国女性婚后以照顾公婆为主,但在最近的家庭中,一个最明显的趋势就是80、90后女性越来越只认同自己的“小家”,也就是所谓的“子宫家庭”,她们认为自己的父母当然比老公重要。在调研中,几乎所有女性被问到“家里人都有谁”时,都没有把男方父母包括在内。

不仅如此,婚后夫妻关系减弱、代际与亲子关系逐渐加强是非常普遍的,孩子出生后,“孩子”逐渐取代“夫妻关系”,成为家庭的中心,每一代都往往如此。很多子女结婚生子、开始扮演夫妻和父母的角色后,子辈逐渐理解了父辈的不易,从而产生对父辈的感恩、孝敬之情。

但这并不意味着父母权威性回归,现在的亲子关系不再是道德化的等级结构,这几年对原生家庭的批判热潮中,有毒的亲子关系受到了广泛的批判,即使对父母来说,亲情也是需要努力经营的。而在急速变迁的社会中,适应性更弱的家长丧失了教化的权力,反而是更“笨”的,而子女却拥有了反哺的能力。父辈权威减弱,结果可能是更平等轻松的关系。

阎云翔提出,新家庭主义最重要的发展是亲子一体的价值观和实践。这有两个表现:一是,父母和子女彼此把对方包括在自己的人格中,相互有身份认同和归属感,二是,父母强调生命之意义和情感联系,而成年子女往往更注重物质和经济联系,将父母财富视为自己的个人财产。

亲子关系的回归也体现在最近增加的“啃老”现象。一批大学生毕业后“慢就业”,继续深造,或者暂缓就业,而他们大多接受了家长的支持。自称“全职儿女”——住在父母家、陪伴父母或承担家务的成年子女也在社交媒体涌现,他们暂缓就业,推迟独立。

值得注意的是,在研究中,有一部分家庭是主动希望子女“啃老”的,父母希望通过帮助子女,进一步加强或重建与子女的关系——即使在买房这样花大钱的事上也是如此。

6. “弱家庭”:对爱情脱敏,爱情更容易消逝,家庭更易破裂

婚姻应该以爱情为基础吗?

1980年,两家发行量超过百万份的杂志曾经组织了轰动社会的大讨论,起因是一桩离婚案。遇罗锦认为夫妻缺乏感情而提出离婚,受到了丈夫的反对。在舆论上,遇罗锦没有得到支持,新华社内参甚至以《一个堕落的女人》为题加以谴责,而声援遇罗锦的审判员甚至因此被革职。

爱情并不如今天所见是婚姻的前提,在很长时间里,“性欲”必须服从“血亲”,那些强调自由、浪漫、激情的爱情是危险的。到1950年,新中国的第一部法律《中华人民共和国婚姻法》颁布,第一次在法律层面废除了包办婚姻、买卖婚姻。《人民日报》的社论直接写道:“婚姻法的立法精神是要推翻以男子为中心的‛夫权’支配。”

在这之后,家庭组织起来的原因不再是父母之命、媒妁之言,个人选择成为家庭的基础。

社会学学者阎云翔在八九十年代回到观察了多年的东北下岬村时,发现了许多让人吃惊的变化,在《私人生活的变革》一书中,他把这称为“浪漫革命”:越来越多的年轻人外出打工,自由恋爱,甚至打破禁忌,发生婚前性行为,喜欢用流行歌曲表达爱。受欢迎的对象也在变化:恋爱时“有没有话说”变得非常重要,说话“风流”成为找对象的新标准,最受父辈赏识的“老实人”,在年轻人这里变得不吃香了。爱情越发重要了。

在琼瑶小说、台湾偶像剧、港台芭乐情歌等众多流行文化的冲击下,中国人开始对“爱情”脱敏,可能从70后开始,爱情都是稀松平常的东西,为爱结婚是天经地义的。

当然,自由爱的另一面,是爱会消逝,随着观念、制度的变化,一些家庭开始觉得,如果爱情消逝,那婚姻似乎也没有必要再维持下去了。从1978年到1982年,全国离婚人数从一年28.5万对增长到42.8万对。1980年代的离婚案件中,女性主动提出诉讼的达到七成,其中知识女性主动提出离婚的多达86.1%。

家庭的成立的基础,从最初的父母之命,到“幸福人生的必要选择”观念,到爱情,都逐渐丧失控制力,以往作为家庭粘合剂的孩子,也随着生育率走低,而缺失。家庭比以往更容易破裂。

从1980年起,中国离婚率从0.7‰一路上升,直到2019年的3.4‰,2020年,受到新冠疫情的影响,离婚率降到3.1‰,2021年,受到离婚冷静期的影响,离婚率降到2.0‰。

三、家庭的可能性和未来

要了解中国家庭的情况是一个特别麻烦的事。撇开口径造成的差别,不同地区、不同个体间也存在着巨大的差异,加上社会处于转型期,前现代、现代和后现代社会的特征同时发生。在被称为“压缩的现代性”的过程中,传统与现代博弈、杂糅、共生,使得中国家庭错综复杂,很难用一种情况来加以概括。社会学学者计迎春用“马赛克家庭主义”,表示中国家庭中的复杂性。

家庭的面貌越多,家庭的定义也就越多。在家庭史上,家庭的要素随着社会、文化、制度、技术、观念等原因而改变,费孝通曾把家庭定义为“亲子所构成的生育社群”,但在现代背景下,家庭的重心从集体转向个人,不仅生育不是必须的,亲子和亲属关系甚至也可以切断。家庭从个人自愿做出自我牺牲的对象,逐渐变成获得快乐和利益的来源。

一男一女,相爱、结婚、生子,并不是家庭的唯一答案。从统计数据看,一代户才是中国最多家庭的样貌,其中,一人户的占比也达到了四分之一。年轻人对家庭的想象和现实条件很大程度构成了现在家的形态,性、爱、婚姻、空间、性别等方面的条件,都可能从家庭中被剥离。家庭的样板会消解,不仅因为它无视个体的需要,也因为它不可能套在每个人身上。

德国学者乌尔里希·贝克在《个体化》中提到,在晚期现代社会,人们更倾向于追求“为自己而活”,男女都融入了个体主义的生活规划中,根据自己的需求、兴趣和利益做出选择。

于是,家庭从“需要”的共同体,逐渐演变为一种“选择性”的关系:每个人不再困于家庭的需求中,而是主动引进自己的需求。若个体的需求得不到满足,家庭关系就会岌岌可危。因此,一个人的一生可能会组建多个家庭,或者在多个家庭中度过人生。这种新的生活方式,将夺去传统家庭长期的垄断地位。

《个体化》进一步提出,新的家庭形态下存在不同类型的人际关系,这包括:“非正式婚姻或没有孩子的婚姻;单身父母、再婚,或同性伴侣关系;暂时的关系或终生的友谊关系;在不同的家庭生活甚至在不同城镇生活。这些中间的、次级的或流动的形式,都会出现在未来的家庭中,故而我称之为‛后家庭时代的家庭 ’。”

我们可以从邻国韩国可以看到一些趋势。在韩国,“非血亲家庭”正在迅速兴起,2021年,由非亲属组成的韩国家庭数同比增长了11.6%,达到47.3万户。 非血亲家庭成员则首次突破百万,达到101.51万人,比五年前增长了74%。人们通常是和朋友、恋人和熟人组成同居家庭。

而大众对不同家庭形态表示宽容,也表示这不再是小众、另类的需求。由韩国女性家庭政策研究院面向各年龄段国民发起的问卷调查结果显示,62.7%的受访者认为,家庭范围应该扩到事实婚姻、非婚、同居家庭。与此同时,有87%的受访者认为,未来人们相比结婚更倾向选择同居,82%的人认为,因生计和居住问题而同居的人将持续增加。

上野千鹤子在《近代家庭的形成和终结》里说,“性的纽带”的稳定性正在大大下降,而“看护照顾的纽带”相对来说更具有稳定性和永久性。

《超单身社会》一书中,引述了“世界上最穷的总统”、第40任乌拉圭总统何塞·穆希卡2015年在东京外国语大学发表的一段演讲。他呼吁年轻人,去拥有一个家庭,并不是指有血缘关系的家庭,而是指“思想上的家庭”,也就是说要有相同思想、看法的朋友。

并不是只有结婚、有孩子的团体才是家庭,也不是只有这样才能发挥出人的社会价值。无论是终身未婚的人,还是终身无子的人,大家都是社会中的一员,所有人都认真工作,同时促进经济的循环,这样也是在间接地帮助孩子们。”

这里整理出了几种除了“结婚、有孩子”的家庭形式,它们经过了一些人的实践,有些可能存在争议,在法律上也没有得到认可,但很可能,未来家庭的雏形,就隐藏在这些非典型关系里。

1. 搭子式家庭

• 友情婚

日本友情婚介机构“COLORUS”的负责人中村光沙是这样阐述:就是剔除了传统婚姻中的性关系的普通婚姻。

双方只是法律上的夫妇,是能处、但不发生性关系的异性朋友。如果两人想要孩子,会通过试管等方式怀孕生育,而如果一方想和其他人恋爱,只要事先达成一致就行。

友情婚没有传统婚姻中法律约束、道德规范和社会责任,两人的关系更平等,不用传宗接代,也不用赡养对方的父母。他们可以各自拥有独立的房间,过着自由自在的生活。

对友情婚有需求的情况,大概可以分为五种:

(1)想要有家庭,但不想发生性关系的(根据“COLORUS”对会员的调查,寻求友情婚的人中,大部分人都希望拥有家庭和后代:九成左右的人希望婚后能同居,77%的男性和70%的女性想要有孩子);

(2)需要应付社会或者父母期待的;

(3)为了提升职场竞争力,想拥有“已婚”身份的;

(4)想要和朋友一起长久生活的;

(5)为了获得已婚者的权利的。

值得一提的是最后一种,在现在的社会设计下,已婚人士能够享受的福利比单身者多得多,比如更少的税收、更多的购房津贴、更长的假期,以及公司、机构给配偶的权利。更要命的是,许多重大节点都需要家属出面,而作为朋友只能束手无策,因为这个原因,社会学家上野千鹤子才不得已和好友色川大吉注册登记了婚姻关系。如果没有婚姻关系、没有血缘或收养关系,即使两人是生死之交的关系,都无法签署手术同意书,甚至连死亡手续都办不了。

• 协议同居(Pacte civil de solidarité,简称PACS)/注册伴侣

登记同居伴侣关系,这种制度的好处是,让即使不结婚、但构成共同生活的关系,可以在法律上获得婚姻中的大部分权利。随着婚姻关系让越来越多年轻人感到反感或恐惧,它的市场也被承诺程度更小的伴侣关系分走,在荷兰,结婚率不断下跌,选择注册为伴侣的却越来越多,2013年就有超过10%的伴侣选择了协议同居关系。

• 全女性家庭

上野千鹤子提过一个有意思的事:只要有家庭自我认同意识的,都可以称之为家庭。女性同性多人居住的集团是家庭,男性同性集团(军队,寄宿学校)却不是家庭。没有男性(异性恋)集团通过居住在一起而自发地形成家庭自我认同意识的事例。

清朝中末期,中国的珠三角地区就有一群生活在一起的女性,“自梳女”,她们一般是出于不得已的原因(如受到家暴,或为了不阻碍弟妹的婚姻等)成为终身独身者,年轻时像当时的已婚妇女一样自己盘起头发,表示终身不嫁,在老年后返乡,用积蓄共筹一间房子,从此互相扶持,共度晚年,而她们的房子被称为“姑婆屋”(姑婆指不结婚的女性)。

差不多同一时期,英美也出现了由志同道合的女性主义者组成的女性家庭。

在今天,出现了更多的女性共居实践。在英国的老年女性社区“新园”(New Ground),女性们像大家庭一样一起生活,彼此独立,但互相帮助,她们互相组成“留意彼此健康的搭子”,如果有人需要去医院,总是能找到人陪伴。她们来自各行各业,在这里的生活也丰富多彩:结交新朋友、参加兴趣小组、开派对、举办电影之夜,甚至共同完成艺术作品。

近年来,类似的形式越来越多地出现在人们的视野中,国内不时有女性共居的实验,而日本NHK纪录片《七位一起生活的单身女人》、韩国非虚构书籍《拼团人生》都记录了女性朋友们共同生活的真实经历。

除去女性群居,还有由两名女性组成的家庭。新加坡作家April Lee提出了“柏拉图式生活伴侣关系”,在她的实践中,她与伴侣之间是彼此认同价值观的亲密朋友,是共同创造生活的首要合作伙伴,共同负担家庭支出。这样的关系不以爱情或性为基础,但具有承诺的性质,比友情更稳定,比婚姻更自由,比普通的室友关系更亲密。

女性共居团体中,大致有这样几条共性:每个人都拥有自己的私人空间;有身份认同,人人都主动参加劳动,参与建设家庭/社区,用今天的话说就是“眼里有活”;不用考虑男女差异、长幼秩序,互相以一种平等、轻松的方式住在一起,禁忌少了;存在互助关系,意外发生时有人托底;有集体活动,主题包括但不限于聚会、娱乐、学习、宗教。

• 养老搭子

不同于自梳女、女性养老社区那样群居式的养老家庭,现在也有单身老人选择和同龄人一起,搭伙过日子,相互关照。他们说自己不一定需要爱情,但需要一名生活伙伴。一些人在在新生活里找到了陪伴、信任、尊重,也有人正在考虑领证,来获得合法夫妻在医疗、养老等方面上的便利。

许多不想结婚生子的年轻人,也正在提前为自己的老年生活做打算,在社交媒体征集“养老搭子”。

• 跨代同居/青银共居

这种年轻人和老年人住在一起的家庭模式,通常是年轻人为老年人提供服务、陪伴,换取以免费或便宜的房租居住下来的资格,老人得以缓解孤独,年轻人则可以减轻经济压力。每个人拥有自己单独的房间,同时和其他人共用客厅、厨房、图书馆、洗衣房等空间。早在2003年,西班牙的一个“老人村”就开始招募低收入、有社工经验的年轻人同住,来缓解老人与社会隔离的问题。在日本东京,也有住宅公司设计了配有公共空间的房子,房客从老人到小孩都有,大家会一起活动,比如在房顶种菜,或举办烤肉活动。

在北京、上海、广州、浙江等地,陆续有养老院正在试行这一模式,例如年轻人只需支付两折的房租,条件是每天花一个小时陪伴老人,比如一起吃饭、聊天、教老人用电脑、看电视等。根据一些报道,这种相处模式受到了参与者的欢迎,年轻人在老年人身上体会到亲人的温暖,增长了许多见识,也为他们带来了活力。

• 联合单亲家庭

由两位单亲家长(目前都是母亲)和她们各自孩子组成的家庭,在媒体报道中,她们被称为“离婚搭子”,但她们的感情比“搭子”更深,她们既是朋友,也像亲人。两名女性一起生活,共同养育孩子,分担家务和教育责任;孩子也收获了一起玩、一起学习的同伴。

2. “轻度婚姻”/“弱化婚姻”

(去除了传统婚姻中某些元素的类婚姻关系)

• 分开同居/分居式亲密关系(living-apart-together, LAT)

分居式亲密关系指的是“分居但相爱”的情侣或夫妻。欧美国家的研究估计,有7~10%的人口处于这种关系模式中。在英国,统计学上被定义为“单身”的人中,有四分之一实际上拥有一个亲密伴侣——他们只是没有住在一起。实践分居的人并不在少数,其中也包括一些名人,如萨特和波伏娃、伍迪·艾伦和米娅·法罗,新垣结衣和星野源。“周末夫妻”也属于这种关系。

相关研究发现,过去分居更多是别无选择:比如双方工作距离太远,或者因为房价太高,恋人选择住在各自的父母家里。但新情况是,很多夫妻分居是出于主动选择,因为他们想要分开。英国一项2006年的调研显示,超过一半的受访者同意,一对夫妇不需要住在一起就能建立牢固的关系。

有些人发现,与伴侣分开居住反而让关系更幸福了,因为“距离产生美”。总体上,女性更受这种关系吸引,因为分居意味着不用替另一半做家务了。

有些老年人发现,自己安排生活起居会让他们更自在。大多数处于分居式亲密关系的老年人表示,他们不考虑同居或结婚,因为他们认为彼此之间已经有了承诺和更深层次的亲密关系。

• 走婚

在中国的少数民族摩梭人中,也有一种“分开同居”的关系,“走婚”。在这种传统下,男女双方都住在自己的母家,男方只在女方家中过夜,“男不娶女不嫁”,所生的孩子由母系亲属抚养,而父亲负责养育的是自己姐妹的孩子。在这里,男女较为平等,双方基本没有财产关系,维系关系的要素主要是爱情。如果感情破裂,就可以随时可以切断关系。

这是一种母系社会的繁衍习俗,严格来说不属于婚姻制度,与其他婚姻制度相比,摩梭族的婚姻更简洁、更自由。在一夫一妻家庭常见的问题(如出轨、变心、离婚、不婚、未婚先孕)在这里都不成问题。

• 两头婚

在这种婚姻关系中,双方不提男娶女嫁,男方不出彩礼,女方不准备嫁妆,户口不迁出,孩子分别跟两家姓(或采用复姓,也就是两家叠姓)。夫妻在父母两家轮流住,女儿不再是是“泼出去的水”,独女家庭的老人。近二十年来,这种婚姻关系在中国南方较为流行,尤其是江浙沪地区。

• 从妻居

“从妻居”与“从夫居”相对,也即夫妇住在女方家里。

• 丁克家庭

不生育的夫妻两人。

• 同居伴侣关系

在中国,尽管婚前同居的污名化在近几十年内才得以去除,但“恋爱、同居、结婚”的流程已经司空见惯,同居甚至被视为婚前不可或缺的一步。

在1949年之前出生的人中,未婚同居的比例不到2%,而80后中,约有四分之一有过未婚同居的经历。随着初婚时间推迟,同居率很可能还要上升。

3. 一人家庭,和各类变种

• 人宠家庭/跨物种家庭

现在,许多养了宠物的人会说,单人家庭不一定就是独居,自己与宠物同居,宠物也是家庭的一员,它可能是朋友,也可能是孩子。

在宠物医院,医护人员通常会称呼宠物的主人为“xx家长”“xx妈妈”“xx爸爸”,而很多主人也称宠物为“宝贝”“女儿”“儿子”“毛小孩”。许多猫狗会等主人回家、陪伴主人工作、睡觉甚至熬夜、难过,也会表示亲昵、像小孩子一样调皮或闹脾气,而一些主人也为宠物做饭、为它们添置各种玩具和衣服、陪它们玩耍。在互相陪伴的过程中,他们彼此成为“家人”。

以养宠代替育儿,愿意为宠物花“拟人钱”,宠物鞋服、宠物保健、宠物幼儿园、宠物酒店、宠物相亲......都在他们的消费领域内。

• 自婚

美剧《欲望都市》的女主曾经提出了“嫁给自己”的玩笑,但在现实中,“与自己结婚”这个概念却被一些人认真对待。这种不受法律认可的“婚姻”在西方更受欢迎,比如行为艺术家Gabrielle Penabaz在2000年自婚后,替超过1500人完成自婚婚礼。最近几年在日本、印度,也有对“自婚者”的报道。

选择自婚的人中,单身女性更多。很多人对“自婚”表示不解,觉得没有必要通过结婚来表达自爱,或是质疑“自婚”过分自恋,甚至是过激的女性主义行为。但自婚者认为,这是一种表达自尊自爱的仪式,可以治愈情感创伤,肯定自我。自婚也不意味着要一直单身,许多自婚者仍然接受未来婚姻关系的可能性。

• 虚拟家庭/人机家庭

随着技术发展,通过利用AI、VR或元宇宙技术“复活”已故亲人正在成为可能。在韩国纪录片”I Met You"中,一名失独妈妈在VR公司的帮助下,合成了自己因白血病离世的7岁女儿, VR技术还原了她的表情、动作、最喜欢穿的衣服和最喜欢去的公园,这位妈妈得以在虚拟世界中和孩子再次见面。

在模拟养成类游戏中,玩家也有机会成为组成家庭,扮演家庭角色。

4. 非传统伦理的家庭

(目前社会道德上不认可,但少数人开始尝试,并探索组成长期家庭的可能。因为争议大,此处不具体展开。)

• 非专偶关系

• 多家长家庭

与代孕者的家庭密切往来,与养子女的原生父母保持联系,与女同志共同策划生养小孩。

• 多元性别家庭

非一男一女。

5. 其他

• 打工者之家、青年公寓、青年社区、因共兴趣、同宗教信仰或理念所形成的共居空间。

参考资料:

许琪:传承与变迁:当代中国家庭结构与家庭养老,中国人民大学出版社,2023年

育娲人口研究:中国生育成本报告 2024 版,https://file.c-ctrip.com/files/6/yuwa/0R72u12000d9cuimnBF37.pdf

育娲人口研究:中国婚姻家庭报告 2023 版,https://file.c-ctrip.com/files/6/yuwa/0R74112000cm9v31e4CB9.pdf

中国女性终身不育率10年升3倍,这个势头才刚刚开始?https://mp.weixin.qq.com/s/79M5Br_X-Mf4V6zX8oLxew

於嘉、何雨辰:国际比较视野下中国家庭特征的转变,学术月刊,2024年3月

谷俞辰、李新宇、陆杰华:新中国成立以来家庭结构变迁及其核心研究议题与未来方向展望,人口与健康,2019年

阎云翔:私人生活的变革,上海书店出版社,2006年

[德]乌尔里希·贝克、[德]伊丽莎白·贝克-格恩斯海姆:个体化,李荣山、范譞、张惠强译,北京大学出版社,2011年

[日]上野千鹤子:近代家庭的形成和终结,吴咏梅译,商务印书馆,2022年

“家”的现代形态 去年韩国非血亲家庭数接近50万,https://www.yazhouribao.com/view/20220801075814756

多元成家啟示錄:打破“正常家庭”迷思,https://www.twreporter.org/a/bookreview-unhitched-love-marriage-and-family-values-from-west-hollywood-to-western-china

青銀跨代,共餐同居零距離——盤點歐、日 5 種“青銀共居”新型態,https://npost.tw/archives/52257

爱人再见,姐妹你好:女性共居是新的解法吗?https://mp.weixin.qq.com/s/0RmReCvSWoysdGRRb5m0oA

26个大龄女性共建养老社区,男友可以留宿,https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_23233356

印度一名女子宣布“自婚”嫁给自己,以婚姻表达自我接受,你如何看?https://theinitium.com/zh-Hans/roundtable/20220609-roundtable-international-self-marriage

“离婚搭子”模式引热议,当她们选择同居养娃后,https://new.qq.com/rain/a/20240430A00G8V00

中年人再婚,只为找个“养老搭子”,https://m.huxiu.com/article/2564384.html

本文来自微信公众号:青年志PRO(ID:youthologypro),作者:wt,编辑:oi