本文来自微信公众号:惊蛰青年(ID:wakinglism),作者:斯通纳,编辑:斯通纳、王中中,校对:杨潮,原文标题:《相亲100次后,女孩停止了相亲》,头图来自:视觉中国

如果你前两年有相亲,或许遇到过一个叫“子欣”的女孩,设计师,爱下厨,爱小孩,爱生活,朋友圈经常发花草、美食。

她很受欢迎,交友链接一发进群就会有很多男性来加,“没聊几句就提出要跟我见面,见了面就希望可以迅速确定关系”。

受欢迎的子欣。图/受访者提供

唯一的问题是,她是虚构的。

艺术家黄引,一个因为年龄焦虑决定相亲的女孩,在以真实身份相亲了四五十次都受挫以后,创造了一个由自己饰演的、温柔淑女的虚拟人物“子欣”,并以“子欣”的身份又进行了50次左右相亲, 是为《相亲100》。

2022年8月,“子欣”在朋友圈宣布,“大家好,我叫黄引。我不是一个设计师,也不做策划,我是一个艺术工作者。《相亲100》是我的一个行为艺术项目,现在暂告一段落……”

事件被广泛报道,这成为艺术家黄引最受大众关注的一件作品。

但在今年春天她的最新展览《沉默,在涌动的温软里》,几乎找不到相亲项目的影子。这不是一个流量事件,没有后续“营业”,在那条告别朋友圈的声明之后便彻底结束了。

这一次,我们在广州采访了黄引,以个人与艺术家的双重视角再来看待它,以下是她的自述。

女孩黄引:“不再相亲,也真正独立”

我在小县城长大,我家在县城边上的城乡接合部,我爸妈是个体经营户,小作坊式的,不是为别人做事的,我自然觉得我也可以自我驱动去做事情。

我从小就想做艺术家,不想过那种朝九晚五的人生,我在普通高中读书,因为学画画、考美院、做艺术家,所以在高中同学里我算是比较特别的,他们很多都走了非常常规的路线,考编、上班、结婚生子;但在美院,我的生活方式则相对比较社会螺丝钉,因为美院有很多人过那种很嬉皮士的生活,低能耗、自由自在,在他们眼里我反而成了工作狂,要不就创作,要不就做些教学工作。

可能因为我一直在生活上是比较简单、传统的人,也可能之前我精神还不够独立,在做《相亲100》这个作品之前,我确实有那种年龄焦虑,觉得快30岁(注:彼时2019年,黄引28岁,开始相亲)还没有恋爱、没有结婚是挺失败的人生,很期待有一个稳定的情感依靠或者归宿。

在作品进行的前期,我以真实身份相亲,受到的挫折和不被看好,也曾让我自我怀疑过。

黄引以真实身份相亲被认为不稳定,不利于结婚生孩子,“这个年龄还挑什么挑”。图/凤凰卫视《相亲100次》

但当我真正深入了解了相亲市场,看到了相亲和婚姻对人的物化,婚姻里对于一些双方“条件”、物质的追求,让男性、女性,都被这套制度潜移默化地规训:都认为自己到了这个年龄,我就该干这个事儿,如果没有找到合适的,就进行自我否定。

所以,这个项目还没结束时,我就彻底对婚姻、爱情祛魅了,既然相亲是一个可操控和可改变的事情,我就没有那么在意婚姻这件事了。我发现我真正需要的东西并不是婚姻或爱情,只是因为原来自己不够独立,所以想要跟大家一样。

通过这个项目,我重新树立了自己对个人价值的评判标准。主流观点认为一个女人无论事业多么的成功,家庭不幸福就是失败的。这种评价标准完全是无稽之谈。

人生的好或者是不好,爱情和婚姻只是其中的一部分。无论结婚还是不结婚,始终都是自己去面对这个世界上的很多问题,过好自己的人生才是第一位的。现在如果有好的这种感情,我肯定也不会拒绝,但我再也不会相亲,也不适合相亲。

相亲现场。图/《爱很美味》

后来以“子欣”的身份相亲,我几乎完全抽离出来,做一个观察者不会再受他人的评价影响。即使遇到整体还不错的异性,我也会只当做在工作,还会第一时间怀疑他是不是托儿,或者来骗婚的。

之前有媒体想拍我真实相亲的场景,问我能不能找到一个相亲对象拍,我当时就联系了一个条件不错的,他把自己包装得非常好,很健谈,让你感觉这样的人不可能需要相亲。果然,我跟他说了做采访拍摄的事,他开出让我买他的保险作为交换条件。当然我没有答应。

回顾整个过程,我既在表演、伪装一个别的身份,又是一个真正的肉身在参与,过程中的对话、遭遇都是我以肉身经历的,一切都是实实在在发生的。

相亲过程中,也遇到过对她动手动脚的人。图/凤凰卫视《相亲100次》

面对那些也许真的喜欢“子欣”的人,我也并不是完全没有道德包袱。我能做的就是认认真真善后,并且只跟他们见一面,绝对不会去过多地占有,尽量把伤害减到最小。如果这个人经济条件不是很好,我会想办法跟他AA。

我最后在子欣的微信号上做出公开声明,也是我从个体、从一个人的角度,给这些人的一个交代。

子欣告别语。更受相亲市场欢迎的“子欣”也证明,相亲市场是可操控可改变的,在相亲市场受到的评价完全不可用来做自我评价参考。图/受访者提供

我当然不想伤害别人,或者给别人造成困扰,但是我也不会因此而不去做这个事情。

艺术家黄引:“媒体与大众对我的消费也是作品的一部分”

《相亲100》被媒体报道后,我在网络上收到了各种各样的舆论,有夸我独立有想法的,也有外貌羞辱、年龄攻击的,一开始我怼了几条,比如有人骂我眼神很凶很恐怖,我就会回,凶的就是你。

但更多时候,我像一个幕后操控者一样把自己抽离出来,在很认真地看,还截图保存了很多——因为这些是我作品的一部分。抽离出来之后我就隔离了评论中对我的否定,因为他们骂的不是真正的我。

我从2021年10月份开始跟媒体聊这个项目,我很期待看到它在社会场域上引起的反应,跟媒体合作是我作品计划中的。因为它是行为艺术,或者叫社会介入性艺术,我需要流量去扩散它的一个公众影响,获得反馈是它的一部分。

在项目进行的过程中,黄引也在自媒体上陆续发布了相亲遇到的人和故事的音频作为记录。图/@手机玩我

可能因为大家都是在同一个太阳底下的个体,我的个体经验,其实也是群体经验,《相亲100》的确引发了关注。

我看到报道下面,一些比较传统的男性女性骂我会比较狠一点,可能我触犯到了他们自己接受不了的一些东西;也有些人因为我大龄未婚女青年的身份感到共鸣,从而去反思这个相亲制度;大部分人并不能理解我是在做作品,毕竟行为艺术的大众认知度并不高;

尽管作品本身是从人本身、相亲本身出发,看相亲如何把我们每个人去数据化、物化,同时相亲又把婚姻变成了一个可以工具化和量化的东西。

但我也观察到这件事如何被媒体消费成关于性别、关于婚姻、关于相亲的一个个故事。我自己作为一个女性个体,在作品中我也是被对方(相亲对象)消费的。

当很多媒体带着这种性别视角去写文章,去点出相亲中的问题,的确让很多跟我遭遇过同样困境比如年龄焦虑、婚恋焦虑的人,找到点力量。

有的媒体需要的是故事性,有的媒体需要按照自己的角度和方式吸引流量,有的媒体甚至没有采访过我,我觉得都ok。

我是把自己交出去的,我接受这样的结果和解读,而且我相当配合,对方要什么资料我都可以给。我也并不辩论,如果控制了,它就失去了客观性。

因为这个作品,我还被邀请参加了以女性为主题的演讲,其实我以前并不强调自己的性别,可能碰巧这些年性别议题比较火,我的作品引起关注的原因之一,也是因为我的女性身份。

黄引参加演讲,提及除了男性对女性的物化外,也指出女性潜意识里认可男强女弱,一定要找一个人依靠的想法,是一种对男性的物化。图/励英广州

我以前甚至是非常排斥作品的性别立场的,但现在看来,我不是反感女性主义本身,我是反感那种被扭曲的女性主义,很多女性气质很浓厚的展览,是消费女性的行为。

相亲作品之后,我不再刻意去压抑自己的性别主体,以前我是压抑的,比如我很喜欢植物、花草,女性通常会喜欢花花草草,我以前不大会画这种,现在也开始画,画风景写生,当然我会有我的角度,跟肉眼看到的风景并不一样。

但我并不想从此把自己定义成一个行为艺术家,流量不是我日常创作的核心追求。如果有一天这个项目的文字、截图、报道被展览,也只是文献,不是作品本身,我认为作品本身就是这个行为的过程,它已经结束了。

“一直幼稚,一直理想主义可以吗?”

《相亲100》并不是我第一次探讨这个时代对人的物化。我之前有拍卖过自己的数据隐私,就是我用了10年的电脑;我还拍卖过我的微信账号;还拍卖过我的8小时工作时间……

2018年,黄引《拍卖》系列之一,拍卖自己的个人电脑及其10年数据。

无论是高速发展的科技、丰富到膨胀的物质生活,还是意识形态环境的变化,都在规训我们,逼着我们适应,可如果回想一下我们儿时的世界,会发现生活发生了巨变。

我非常感兴趣这些变化作用于人之后,带来的各种各样的异化。比如最简单的场景是我们很多人每天都要从一个盒子移动到另一个盒子,中间也是被盒子运过去的。

在我最新展出的作品《狧shi》里,探讨的就是新冠疫情对人的异化。我编造了一个古生物“狧”,用的是人的舌头为原型。因为疫情刚发生时,我一个人在宋庄驻留,隔着屏幕看着手机上每天各种各样的疫情新闻,今天刷屏的明天又被辟谣……话语作为信息客体,是没有原罪的,每个人都可以说话,但什么声音被发出来什么声音不会被听见,背后又有很多的框架和规则。

《狧shi》与《相亲100》是黄引同时期进行但完全独立的作品,唯独“狧”受火刑,与她经历过的舆论网暴有关。图/《狧shi》动画短片

无论是拍卖系列、《相亲100》还是《狧shi》,都是我2016年研究生毕业以后的尝试。

《万能药水》 70cm×80cm 布面丙烯 2017年

因为毕业前,在学校的那些年,我天天画画,却一直没有找到一种我真正可以去实现我想法的方式。我一直非常理想主义,想要用艺术创作去影响这个世界,关注的都是环保、女权这种非常宏大的议题,但没有找到方法前,表达很自我也很真空,显得非常幼稚。

而且当时在我就读的油画系,大家更加注重你去创造一幅有你自己风格的画,或者成为一个被人记住的艺术家。

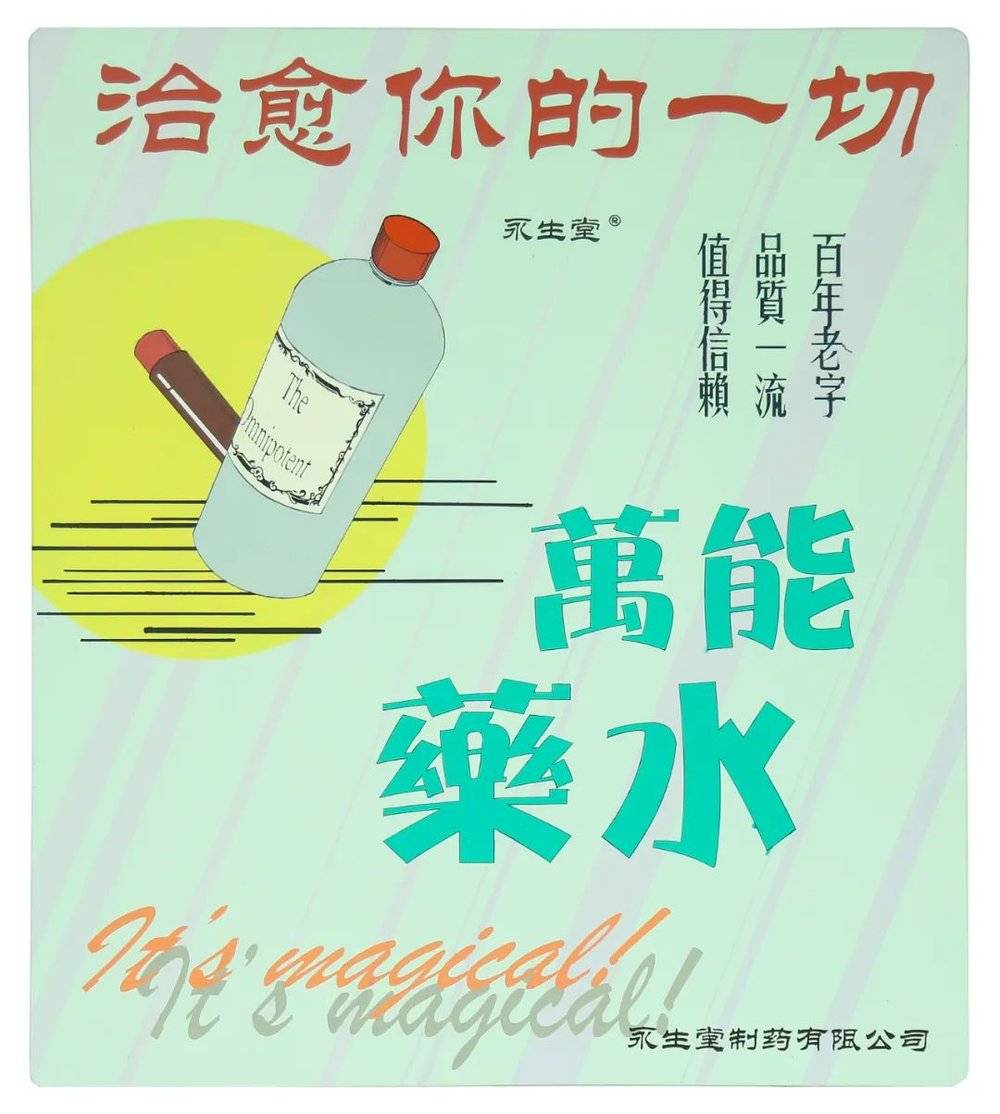

《糖果刑器——致卡夫卡》布面丙烯 160cm×140cm 2013年

所以我常常怀疑我画画的意义到底是什么,就是拿出去展览,然后卖,拿这个钱生活吗?我不想这样。

直到我毕业以后,真的成为艺术家去创作时,我发现自己仍然想要通过作品去做公众表达,而不是很被动地等待别人来发掘我,拍卖、相亲等项目都是我真正想做的行为。

就像我选择现在这个时机做展览(她的新个展《沉默,在涌动的温软里》,包含了动画《狧shi》及她的手绘原画)一样。疫情结束了,大家开始疯狂地出去旅游,好像一下子什么都忘了,这三年什么也没发生过似的,让我感到一种荒诞 ,希望人们借我的作品,重新去反思一下这一段时光。

“狧”在我们身体里游走,西西弗斯式反复地推着一个球,就像过去三年我们的生活,重复在某种循环里。图/《狧shi》 动画短片

所以,我完全不排斥,以艺术为出发点接触到大众,让大众参与其中。

这样的我也许并不适合主流的艺术市场,纯靠卖画去生活。我会选择靠兼职教书这些方式去养活自己,失去一点时间的自由,但保证我的创作自由。

本文来自微信公众号:惊蛰青年(ID:wakinglism),作者:斯通纳,编辑:斯通纳、王中中,校对:杨潮