准备论文答辩之前,贝塔惊讶地发现,自己论文中一名访谈对象的身份造了假。

尽管贝塔在采访前已经多次筛选、判断,但直到她看到这名声称自己是公务员的访谈对象在隐藏身份半年后,竟然开始在朋友圈里发布游戏代打和淫秽内容,她才意识到,自己最终还是被骗了。

作为某文科小众专业的研二在读学生,贝塔的毕业论文选题要求访谈有特定经历与职业的人群样本,但这样的人贝塔几乎没有机会接触。于是,半年前她自己出钱,在豆瓣的访谈招募小组上发布了有偿招募帖子,邀请符合条件的人参与她的访谈。

贝塔的选择不是个例。在豆瓣、小红书、微博等社交媒体平台上,只要搜索“访谈招募”,就会看到大批的人正在为自己的各种作业、论文寻找访谈对象。

豆瓣上,每天都会有许多学生发布招募信息。

相比真正走进人群、耗时耗力的田野调查,在互联网上,学生们只需要列出自己的招募要求,花费平均10至20元的访谈费用,就可能吸引世界另一头的异质化访谈对象前来报名参加采访,可以说是事半功倍。

然而,只要有金钱交易的地方,就会滋生蛀虫,并不会因为当事人身处象牙塔而出现例外。

针对研究者的骗局

发现自己被骗,贝塔感觉很无奈,尤其是自己在筛选采访对象时已经十分谨慎了。

帖子发布后,她从40多个陌生人中筛选出15人进行二筛。有些人拿到贝塔的前采问题后就不再回复,“现在想来那些人也大概率是骗子。”最终贝塔约上的采访不到10次,那名“公务员”也在其中。

起初,贝塔要求对方出示身份证明,被拒绝后她也没有在意:“我之前采访过真的公务员,他们的职业的确会有保密要求,我也可以理解。”

如今重新复盘,贝塔才发现骗子的破绽是如此明显:认真翻阅朋友圈就能发现,公务员身份是伪装的,对方甚至不一定上过大学;牛头不对马嘴的回答,是从她这里拿到采访提纲后到网上搜来的。但因为论文主题特殊,其他样本的回答也有不太切题的时候,所以当时贝塔在心里将对方的行为合理化了。

面对闪烁其词的访谈对象,大部分人可能会意识到不对劲。但对一个还没有社会经验,也无法预料人性之恶的大学生来说,当访谈对象的回答模棱两可,他们往往会认为是自己问得不好、主题太难回答,又或者觉得对方只是表达得不够准确,却极少质疑对方身份和话语的真实性。

本着对课题负责的原则,研究者本应对此受访者的信息多加追问。但要求网络上的陌生人证明自己,甚至提供身份证明,并不是一件容易的事情,研究者们也往往不好意思去做。

毕竟相隔网线,出于理性的举动也容易被曲解。提供真实信息的受访者有可能会因为感觉到研究者的“不信任”而心寒,而想要刻意隐瞒的人,多的是办法掩饰自己的虚假信息。

有同样经历的还有小田,她在线上招募某类软件的深度用户,还需要受访者提供确切的软件使用记录,但这并无法阻止骗子行骗。

骗子拿着别人的账号图片截图,将别人的使用方式套用到自己身上。直到访谈进行到30分钟时,小田发现对方前后回答的明显矛盾,追问之下,对方才不情不愿地拿出了自己几乎没有使用痕迹的账号。

小田失望地快速结束了访谈,对方却着急地问她索要报酬。“别人毕竟花了时间参加我的访谈,我真的不好意思一分钱不给。”思索再三,小田给他发了20元的红包,附带一条信息:“您是不是刻意隐瞒了自己并非深度用户?”

对方第一时间收下了小田的红包,骂了她几句,从此消失在她的好友列表。

“只能算了吧,跟他对质成功了又怎么样?数据还是不能用了。”小田无奈,“数额不多,就当买个教训。”

“追击”骗子,就像打地鼠

三年前,失业在家的嘉嘉为了搞点钱花,偶然加入了一个线上访谈的群聊,遇上招募信息和自己相符的帖子,她也会去报名参加。直到自己接触过的一名学生表示遇到了骗子,她才意识到竟然还会有人以此设局。

嘉嘉刚出社会工作时,曾经在郊外遇到一伙诈骗团伙,她现在想起来还会后怕。“我的文化程度不高,但现在我有能力帮助别人,不希望让学生们像我以前一样孤立无援。”

最开始,线上招募访谈的人并不多,她和另一位女性管理员会自愿地在每个招募帖子下留言,让帖主注意筛选。后来女生准备考研,嘉嘉只能一个人继续工作,没想到这一做就是3年。

嘉嘉最开始发私信向访谈招募者科普。(图/受访者供图)

为了引起学生们重视,嘉嘉不断地升级自己的话术。但骗子的骗术也在同步升级。这边嘉嘉挂出骗子账号的黑名单,对方大可以重新注册一个小号,继续在不同的账号下留言。

有一个名字里带“玲”字的账号反复出现在每个招募访谈的帖子里,扮演着学生、离异女人、老师、外卖员、快递员、记者等各种角色,被嘉嘉组织学生们成功举报封号。

但另一拨骗子又建立了群聊,美其名曰“访谈中介”,实际上是将完全不符合条件的人介绍给招募者做访谈,再从中收取中介费。于是,嘉嘉就专门潜伏到“中介群”里,把群里的情况做成视频,跟招募者们苦口婆心地科普。

嘉嘉用视频、文字等各种方法,希望学生们提高警惕。

骗子转战别的社交媒体平台时,她也跟了过去。平台对陌生人私信有次数限制,她就开五个小号换着给人发提醒,一个小号甚至因为私信次数太多被平台判断为广告而被永久封号。

嘉嘉没有通过访谈防骗的工作获得一分钱报酬。她本身也有全职工作,但每天只要一有空闲,她就会往自己成立的防骗群里搬运那些可能被骗子盯上的帖子,并逐一私信提醒对方。

即便如此,被骗的人还是不断在出现:不听劝找了“中介”,介绍来的人乱答一气;研究者没有核实骗子身份,对方直接念AI生成的内容,研究者整理资料时才发现。

有人被骗了将近500块,在组里给大家分享血泪教训;而更多的人被骗后羞于启齿,成为了沉默的大多数。

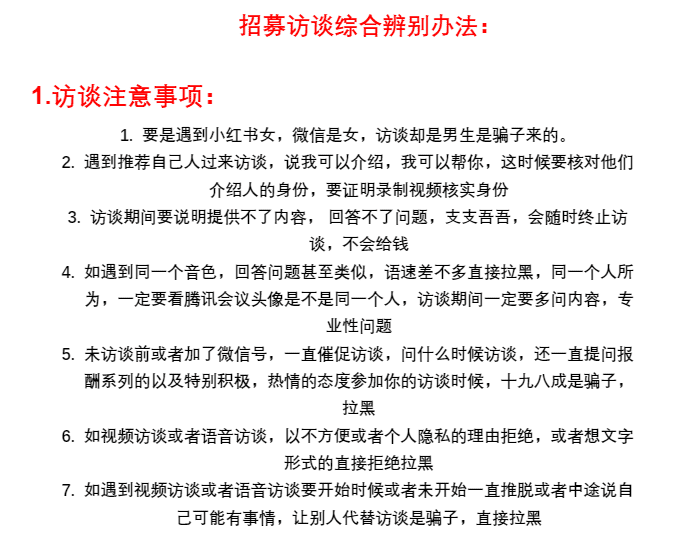

骗子的显著特征便是关注列表中全是访谈小组。

三年来,嘉嘉和骗子的较量就像打地鼠,她一个人在明面上将锤子挥得飞快,但数量众多的老鼠们利用着互联网的隐匿性,不断在暗门内外穿来穿去,好像永远都打不完。

最让她失望的是,三年来在网上做访谈招募的人数越来越多,黑名单中列出的骗子已经达到了430多人,但大家辨别真假的能力一点也没有提升。

嘉嘉每天都为学生们的研究数据操碎了心,还是不断有人被骗。有时候,她的善意提醒还会被人恶语相向,甚至被对方拉黑。

但当嘉嘉看到有人发帖反馈自己上当的时候,她还是会感到愧疚。“如果我再细心一点,他们是不是就不用损失几十块钱,也不用再伤心呢?”

我们与被骗的距离

事实上,验证数据的真实性应当是学术研究中的重要一环。但对于涉世未深的学生来说,做到这点并不容易。

嘉嘉觉得,学生们其实并不是不知道要防范骗子,而是在招募时根本没有往这边想。

学术伦理中明确了对实验参与者的保护,学术委员会亦会对此进行审查。但在真实的研究过程中,研究者们往往觉得自己处于低位。

作为在校学生,研究者们拥有的社会资源有限,每当需要异质性的采访对象的数据时,常常只能寄希望于网络,还要求着别人接受自己的访谈。

辨别骗子的方法嘉嘉都已经说腻了,甚至为大家做了一份文档供查看,但对于着急找到采访对象来“交差”的学生们来说,一旦遇到了看似符合条件的潜在受访者,筛选的事情就会被瞬间抛到脑后。

嘉嘉整理了一个辨别骗子的文档,内容包括访谈注意事项、账号辨别方法以及部分骗子的名单。(图/受访者供图)

同时,学生们生怕自己的哪个举动惹怒来之不易的采访对象,所以问对方要身份证明的步骤也变成了纸上谈兵。

一方面是研究者们警惕性不高,另一方面,我们与被骗的距离实在太近。去年开学季,大三学生小宣就曾经和嘉嘉黑名单中的某个专职访谈中介打过交道。对方在学校的问卷群找到小宣,以“大学生问卷互填”的名义邀请她进入新群。

小宣加入时,群里已经有170多个人。“一开始我以为他是个好心的大学生,后来才发现他是专职访谈中介,群里的人也并不都是骗子,还有很多不了解情况的大学生。”

隔着网线欺骗他人的成本很低,收益却很高。虽然每一次访谈能拿到的金额都不多,但据那位“中介”的朋友圈所说,如果坚持做,一年最多可以赚5位数。

中介群主会在朋友圈发布广告,招揽想做兼职的人进群。(图/受访者供图)

再者,和电信诈骗相似,大家对别人被骗的经历常常嗤之以鼻,总觉得自己不可能无法辨别恶意,直到骗局终于落到自己头上时,才懊悔不已。

在网络上找采访对象被骗,也往往没有申诉的渠道。毕竟和动辄几千上万的赃款比起来,这几十块钱根本算不上什么,就算报警,也很难立案。

嘉嘉曾经帮组里的一位学生要回了80元采访酬劳。“我去和对方对质,他可能是新手,脸皮薄,把钱退回来了。”但更多的情况下,嘉嘉遇到的骗子只会嚣张地表示学生们“活该被骗”,然后马上将她拉黑,消失在网线的另一端。

没有相应的约束,却能获得实质的利益,在金钱的诱惑下,许多人不知不觉地便成为了微小恶意中的一环。

如今,学生们招募访谈对象的主要阵地已经从豆瓣这种社区平台逐渐转移到小红书、微博等更开放的社交媒体平台。大数据为人们带来便利生活的同时,也让隐藏在阴暗中的诡诈者更容易找到自己的“猎物”。

嘉嘉之前也接受过一些媒体、学术研究的采访,但她总觉得像一滴水滴进了大海。虽然陆续有一些学生自发地来帮忙,但最终坚持下来的仍然只有她一个人。

“等到今年六月这一届学生毕业,我可能也要考虑是否再坚持下去了。”嘉嘉说,但在此之前,她还是不厌其烦地为素不相识的学生们搬运、发送提醒信息,“在力所能及的情况下,我最后尽自己的一份心吧。

本文来自微信公众号:惊蛰青年(ID:wakinglism),作者:牧羊,校对:遇见,编辑:波鲁克