倘若你在社交平台刷到过ID名为“霸道论文的小娇妻”发布的内容,大概率会以为小何是一个擅长搞笑的幽默达人。可现实生活中的他常常通宵写论文,在图书馆对着4000多页的八开大厚书默默淌眼泪,保研时焦虑到荨麻疹毫无征兆发作,更不用说一直以来的食道炎和胆汁反流的折磨了。

张爱玲的那句“如果你认识从前的我,也许你会原谅现在的我”,改送给小何倒蛮合适——“如果你认识写论文的我,也许你会原谅网络上发疯的我。”

“或许网友们觉得我发出来的东西很好笑,但写论文真的是一件非常痛苦的事情,以至于每次写论文,我都忍不住要发疯。我不好意思在朋友圈直接吐槽,于是跑到网络上发疯,发疯最密集的时候,就是我写论文最痛苦的时候。”小何说。

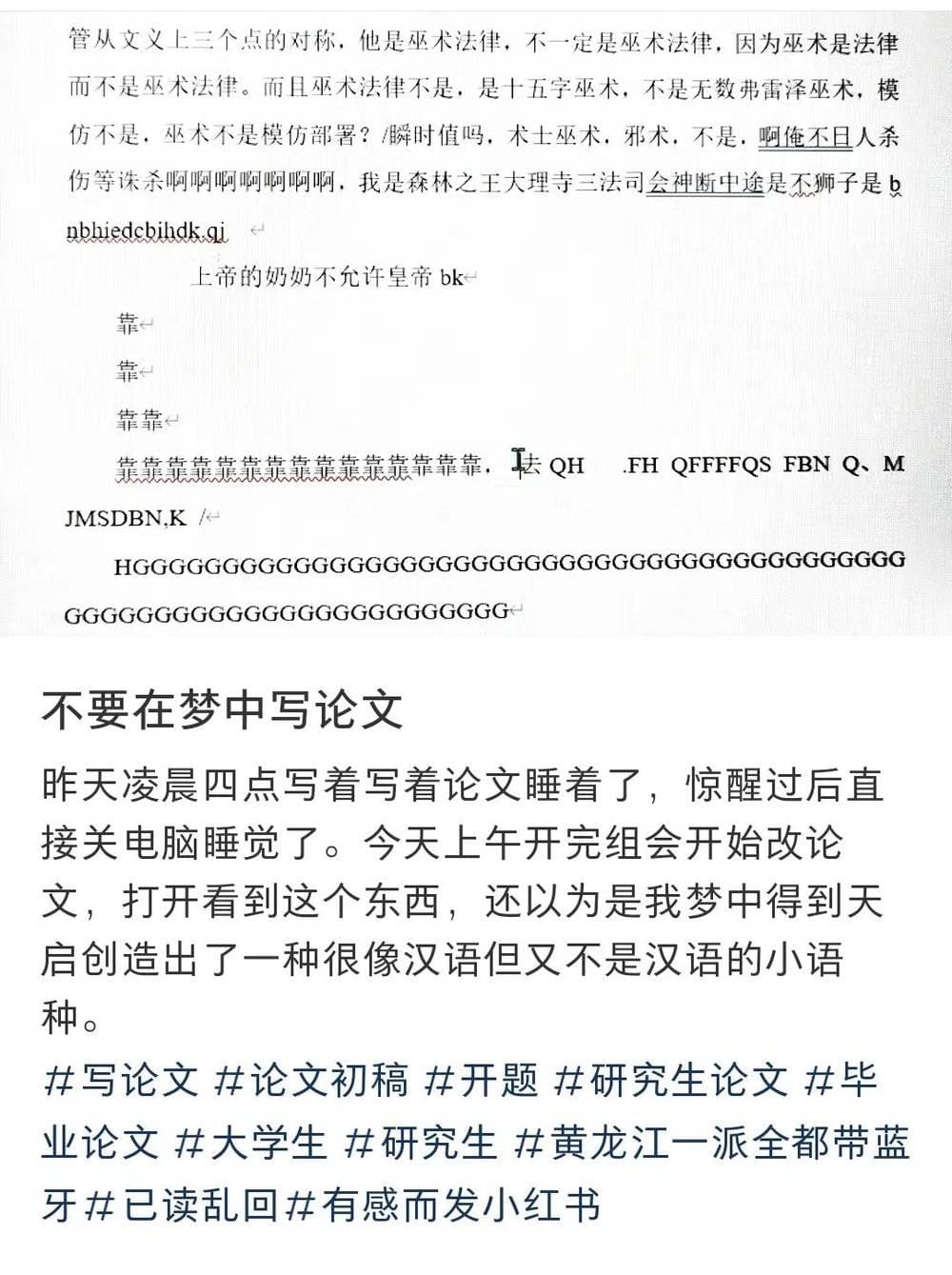

某日凌晨4点左右,疲惫的小何趴在电脑上睡着了,睡蒙了突然惊醒,才起身关掉电脑上床。次日开组会,小何打开电脑,发现上面写满了乱序的拼音,“打开看到这个东西,还以为我在梦中得到天启,创造出一种很像汉语但又不是汉语的小语种”。

(图/“霸道论文的小娇妻”的小红书)

(图/“霸道论文的小娇妻”的小红书)

小何的学校里有好大一片湖,某日他一边走路一边琢磨论文,一不小心踏空进湖里,附近巡逻的保安闻声赶来,关切地询问数轮——“同学是有什么心事吗?”“同学你知道咱们学校有心理辅导专线吗?”小何再三解释,说自己很好,刚刚不过是在想事情,并没有想不开。

“走在路上想论文,不是撞到树上,就是跌进水里,我真的是把脑子写坏掉了。”小何发朋友圈吐槽——“总觉得我写论文把脑子写坏了”,结果却忘记屏蔽导师。导师在下面回复:“没事的,可逆的,不写论文就好了。”

自从在小红书上发“论文疯”,小何吐槽的内容接连被营销号搬到微博,上过2次微博热搜,登上1次小红书热榜,可谓效果拔群。

开组会时,导师让小何把小红书上的内容投屏给大家看,略带调侃的语气打趣道:“就这么几句狗屁不通的话,影响力比咱们写了一辈子的论文还大,小何你退学专门做自媒体吧。”

小何在座位上苦涩地笑,熟悉的社死感再度袭来:“阳光好温暖,照得我的尸体凉凉的。”

(图/“霸道论文的小娇妻”的小红书)

“他维系生命的能量真的够吗?如果是我,真的可能会随时昏厥”

-“会议号错了,尽快修改,公众号那边也要改。只能修改一次,你抓紧核对清楚。”

-“好的老鼠,我马上去改。”

-“下次核对清楚再发。”

-“好的好的谢谢老司机。”

上帝作证,倘若不是太心急,小何必然不敢在导师面前如此造次。那天,公号后台做的推送内容出了问题,面对导师急切的询问,小何又急又怕,喊了导师一晚上“老鼠”。

(图/“霸道论文的小娇妻”的小红书)

小何在小红书上发出这段对话的截图,很快被营销号搬到微博上了热搜。不少大学生说自己也曾因为输入法把老师唤作“老鼠”,贴出自己与导师的尴尬聊天记录;还有人因此质疑这段对话的真实性,认为小何在作秀。

小何的导师也看到了,他发来热搜链接问小何:“这是你吗?”小何紧张回复:“老师,我马上删帖。”导师表现得十分开明:“没事,做个网红学者,以后对我们学科发展也大有裨益,发不了的论文发新媒体也很好。”

这便是小何第一次上热搜的经过,被他称作“老鼠”的导师是一个颇具威严感的中年男性,小何很怕他,跟他讲话会很紧张,甚至会慌不择言。

过年期间,导师给小何发了162.48元的红包,他至今没搞懂导师究竟什么意思。“我问我妈,为什么导师给我发的红包是精确到分的?我妈说她也不明白。我一直没敢问他,给红包拿着就好了,做小的不要揣测太多上面心思,哈哈哈。”

每年毕业季,网络上就会涌现一批写论文写到发疯的学生,同时涌入大众视野的还有那些导师犀利的评语,导师们句句不带脏,却字字在骂人,被评价十分适合截屏做骂人表情包——“如果是小说,很精彩;如果是散文,很创新;可它是论文,我无从下手——重写。”“半生不熟,跟菌子锅差不多,有毒。”“豆瓣的恶评都是你写的吧?”网络上随便一搜,就能看到很多搞笑的导师评语,简直比学生们的论文还要精彩。

小何也曾经历这样的时刻,导师得知他要做巫术相关选题时,调侃他:“你去写小说吧。”实际上,小何确实喜欢写小说,但他志不在此。他写推理小说,参与高校推理联盟,每年至少要发一篇推理小说,参与出题解谜。

对小何而言,写小说是一种纯粹的享受——“我是出题人,时间地点由我决定,没有人对我的小说指摘什么,我也不用靠它去获得什么,事情就会变得有趣起来。”朋友们评价小何,文风很像五四运动刚开始使用白话文时期的试验小说。

小何曾在某法律公号实习过三个月,面对每个月的KPI考核指标,小何每天早上醒来,先考虑截稿日是不是马上要到了、推送稿件的阅读量是否达标、平台近期涨了多少粉丝、一篇稿子能赚多少钱。小何在公号实习了三个月,写了六篇稿子,赚了四千块钱。

“我发现任何事情一旦变成工作,就十分容易令人崩溃,眼下我在小红书也有一些粉丝,但从来不接推广,网友发来私信咨询也都是无偿的,我很怕账号一旦接了推广,就会变成另外一种工作,成为新的痛苦来源,那时我就不得不再开一个小号去发疯。”

在小何看来,只要是工作,无论以什么为生,或早或晚都会感觉到痛苦。“我对写论文真是又爱又恨,我喜欢我现在研究的东西,但写起来又觉得十分痛苦,如果说未来工作会变成痛苦的来源,我想我还是会继续写论文、搞学术,因为我已经非常习惯这种痛苦了。”

“有没有做好终身侍奉学术的准备?”

在小何眼里,文科生和理科生跟导师的关系是不一样的,据他观察,理科生研究生导师和学生之间的关系更像一种纯粹的雇佣关系。“他们管导师叫老板,给老板打工,老板给他们发工资,这是一种非常现代化的、更接近于雇佣的关系。”

而文科生和导师之间的关系,则要复杂和微妙得多。“我们的关系更像家人,而家人的底层逻辑便意味着,你要更有自驱力,更加努力,也要更懂付出。导师没把你当外人,很早就开始培养你,如果你想享受当孩子的权益,就要承认父母的权威,还要尽力发挥自己的特长,去做所有力所能及的事情。”

倘若是常规写毕业论文,小何或许不至于如此痛苦。他从大一就开始写论文了,未来也准备走学术之路。

小何是天津人,高考成绩668分,因为填报高考志愿的问题,才被调档退回×大法学院。起初小何觉得很痛苦,第一节民法典课上,他就睡着了,醒来后,整个人都崩溃了。“你知道吗?我高中经常学到凌晨三四点,第二天6点起床去学校,即便如此,我一节课上都没睡着过,结果来了大学,第一节课就睡着了。那时我觉得人生都灰暗了,甚至开始考虑退学重考。”

在这样的心情下,小何挨到了第二周,第二周第一堂课的老师,正是他如今的导师。那节课上,老师告诉他们,在法学院下面有一个非常小众的二级学科,名叫法律史,倘若有同学对此感兴趣,学校可以从大一就开始培养。

小何看到了希望,立刻转入这个方向,并在大一上学期交了一篇质量不错的论文,导师十分认可,随即安排小何跟一位年轻的教师做科研训练,之后又陆续参与省里的科研竞赛,还参与学校的编书工作。

带小何做科研训练的青年老师,对待学术的态度十分严谨,有一次,小何交过去一篇两万四千字的论文,等老师返回来,已经变成了四万字,“老师给我每一句话都加了批注,还贴出此处做了什么研究”。

老师曾因为小何论文中的一个用词,连发19封邮件,跟他讨论为何如此用词是不妥当的。彼时小何刚接触学术研究,也没有老师的微信,有时跟老师发完邮件,要等上一天才收到回复。“我在图书馆就会变得坐立难安,眼泪止不住地往下流,就觉得我的心好苦啊,为什么这件事情这么难,为什么我永远都做不对。”

(图/“霸道论文的小娇妻”的小红书)

如今回过头来,小何的确受益良多,他十分感谢那个阶段的磨炼。“我现在看同龄人的论文,很快会发现他们行文不严谨的地方,或者是没有明确的问题意识,而我好像很早便习得了这些技能。”

庄子所著寓言故事“庖丁解牛”,厨师一开始宰牛,看到的是一头整体的牛,三年后,就不曾看到过整体的牛了,而是用精神去接触牛,“恢恢乎其于游刃必有余地矣”,所谓游刃有余。一门心思扑在论文上足够久的时间,自然会对选题、开题、阅读文献、提出问题、谋篇布局等一系列环节,产生最基本的感知与把控。

做学术,或许可以努力回溯至起点,却始终望不到终点,每个投身其中的人,或许只能作为沟通彼岸与此岸桥梁上的一个点。在广阔无垠的知识面前,小何不敢带半点不敬,他形容写论文就像在伺候一个难缠的主子。

(图/“霸道论文的小娇妻”的小红书)

小何有意在学术领域深耕,对他而言,人文社科类研究论文可以把自己对整个世界的思考加在其中。“写论文的过程也是展示自己世界观的过程,在不冒犯别人的情况下,把自己的世界观阐述给他人,难道不是一件很幸福的事情吗?写作的过程很痛苦,但写完回过头来看,自己的观点可以被保留下来,被更多人看到,又觉得十分欣喜。”

小何所在学科有位十分知名的日本学者,他曾问自己的博士生:“你选择读博士,有没有做好终身侍奉学术的准备?”小何说:“你看,他用‘侍奉’这个字眼,侍奉学术,而不是做学术,可见学术是一个十分严肃的话题,一定要把姿态摆得很低,保持对知识的敬畏。”

有空写论文,没空忧伤

学术写作依赖天赋,更需要进行持之以恒的刻意练习。

小何当然是有天赋的,但他更愿意聊聊努力。“用功和努力是我们唯一可以把握的东西,但并不是每个人都会去把握。天赋这种东西是上天给的,不是想要就可以得到,但我总觉得如果一个人一辈子都在努力,那么他的努力就会反过来成为他的天赋。”

大三保研那年小何特别拼,甚至可以持续20小时连续工作,他跟导师和学弟学妹们讲,如果项目出现任何问题,请第一时间联系他,从早上8点起到凌晨3点,他看到消息都会立刻回复。

小何妈妈给他买来一个睡眠检测手环,上面显示就算他只睡4个小时,也有近3小时的深度睡眠。对此,他颇为自豪,当被问到是否觉得自己有天赋,他说:“我的天赋可能是睡很少,但睡得很香。”

去年小何和朋友去羌族村落旅游,跟朋友交流旅行时,他脑子里却一直在想:“这里可以用到比较法的视野,那里可以用交叉学科理论。”小何自觉十分抱歉——“我好像很难跟朋友纯粹地聊天了,总在聊天过程中,不自觉把朋友们当作研究对象,总结旅游期间的观察结果,哎,写论文真的把脑子写坏掉了。”

类似的时刻还有很多,大都被小何笑着讲出来,发疯般吐槽在社交网络。之后,他便像倾倒完情绪垃圾那样浑身轻松,打满鸡血一样继续写论文。他在个人简介里面写:“有空写论文,没空忧伤。”

小何研究的专业比较小众,是法制史视野下的中西巫术与民间秘密宗教禁止史,导师知道小何经常因为写论文在小红书上发疯,他开明地表示:“坏名声总比没名声强,你确实起到了很大的宣传作用,以后大家想到你,就会想到法制史。”

不少网友因为他研究方向中带“巫术”两个字,发来私信咨询情感问题——“我是不是中蛊了?你懂这个吗?”“你知道光明会吗?”“我被人控脑过,你知不知道这是种什么巫术?”

每每看到这样的留言,小何总是哭笑不得,继而越发觉得推广法制史任重而道远——“或许在未来,我会考虑做一个知识型博主。”但最近恐怕是不行了,他正在忙毕业论文答辩。

几天前,在连续写作16个小时后,小何终于在凌晨5点35分完成了毕业论文初稿,足足有10万字。站起来那一刻,他感觉自己轻飘飘的。

本文来自微信公众号:惊蛰青年(ID:wakinglism),作者:傅淼淼,校对:黄思韵,编辑:宋爽