虫安,作家,原名夏龙龙,1989年出生,南京市高淳区古柏人。2016年10月,虫安在网易人间发了第一篇文学作品《刑期已满,我投奔了狱中大哥》。今年1月,虫安的文学短篇集《刑期已满》出版,收录了他的第一篇作品。

虫安出版的书籍。(图/受访者供图)

19岁时,虫安卷入一桩抢劫案中,获刑十年半,服刑过程中因表现良好,获得减刑,提前释放,结束了七年的牢狱生活。

尽管国家出台了一系列帮扶、安置出狱人员的政策,但社会对于这类人员的包容度仍然相对有限。在就业、生活、婚嫁等各个方面,刑满释放人员仍然面临不同程度的挑战。

幸运的是,虫安出狱后,靠着写作,过得还不错。“我十八九岁就关在里面了,有时间看书,又有点爱写东西的天赋,出来了正好赶上写作热潮。”

但并不是所有人都能像虫安一样,脱离了人生的至暗时刻,还能迎来高光。对于大部分刑满释放人员而言,生存下去,就是最大的挑战。

为了写《刑期已满》,虫安采访了几十个狱友,还建了狱友群,群里的人境况各有不同。

现实,对于他们来说十分沉重。很多人在“里面”的时候离了婚,出来以后想结婚,房子和彩礼就成了一个问题。“一个朋友在里面踩缝纫机,出来以后又找了一个踩缝纫机的工作。没多久他就发现,靠着踩缝纫机完全没办法解决现实问题。他就在家里搞了一个棋牌室,有客人欠钱不还,这一两千块钱就成了压死他的最后一根稻草。”结果,这位出来没多久的狱友把欠钱不还的人砍了一刀,再次入狱。

另一位狱友出来以后想送外卖,注册的时候往系统里输入身份证号,发现通过不了。还有一次,虫安和一个狱友想租车,结果工作人员一扫身份证就显示出犯罪记录,“人家把合同当着我们面撕了”。

“很多服刑人员出来以后,就会发现现实世界对他们还是有一些‘拒绝’的。”虫安说,“在这之前,他会有一个短暂的挣扎和尝试的时间。”

“刑满释放人员”的标签,他们很难彻底摘除。即使是虫安,也会面临同样的难题。

“2019年我拿了一个文学奖,回家的头一天,被社区工作人员喊去签署不再违法犯罪承诺书,一手拿着奖杯,一手签字摁拇指印。社区里很多人一下就知道了,咱们这里住着一个劳改犯,没人在乎你是不是作家。”

虫安的作品《穿婚纱的杀人少女》短篇获真故第二届非虚构写作大赛二等奖。后来,这篇文章被改编为电影《朝云暮雨》。(图/受访者供图)

是文学打捞了他,让他成为了一名全职写作者。以下是新周刊对虫安的采访。

新周刊:你曾经表示对犯罪人员有自己的一种看法和价值观,是什么?

虫安:首先,罪恶肯定要受到惩处。其次,我们一般会对底层人有更高的道德要求。比如说,一个底层人如果不干活、去赌博,人们就说这个人没出息。

我一直觉得,能进去的大多都是很普通的人。我也一直相信,人之初,性本善,但人同时又是被环境塑造和改造的。成长环境不同,人的命运和试错成本可能就不一样。

新周刊:你出狱之后还和很多之前的狱友继续打交道,这是一个普遍存在的情况吗?因为有很多人一出狱,就希望和过去一刀两断。

虫安:我在监狱里的位置比较特殊,是特岗犯,负责监狱内部的报纸《心泉报》。犯人们写东西会交给我,一旦刊登就能拿几十块稿费,而且还能加分,一加分就可以减刑,所以我在里面结识的狱友特别多。

所以我后来写书,就找到曾经这些狱友,他们也很愿意和我聊聊自己现在的情况。

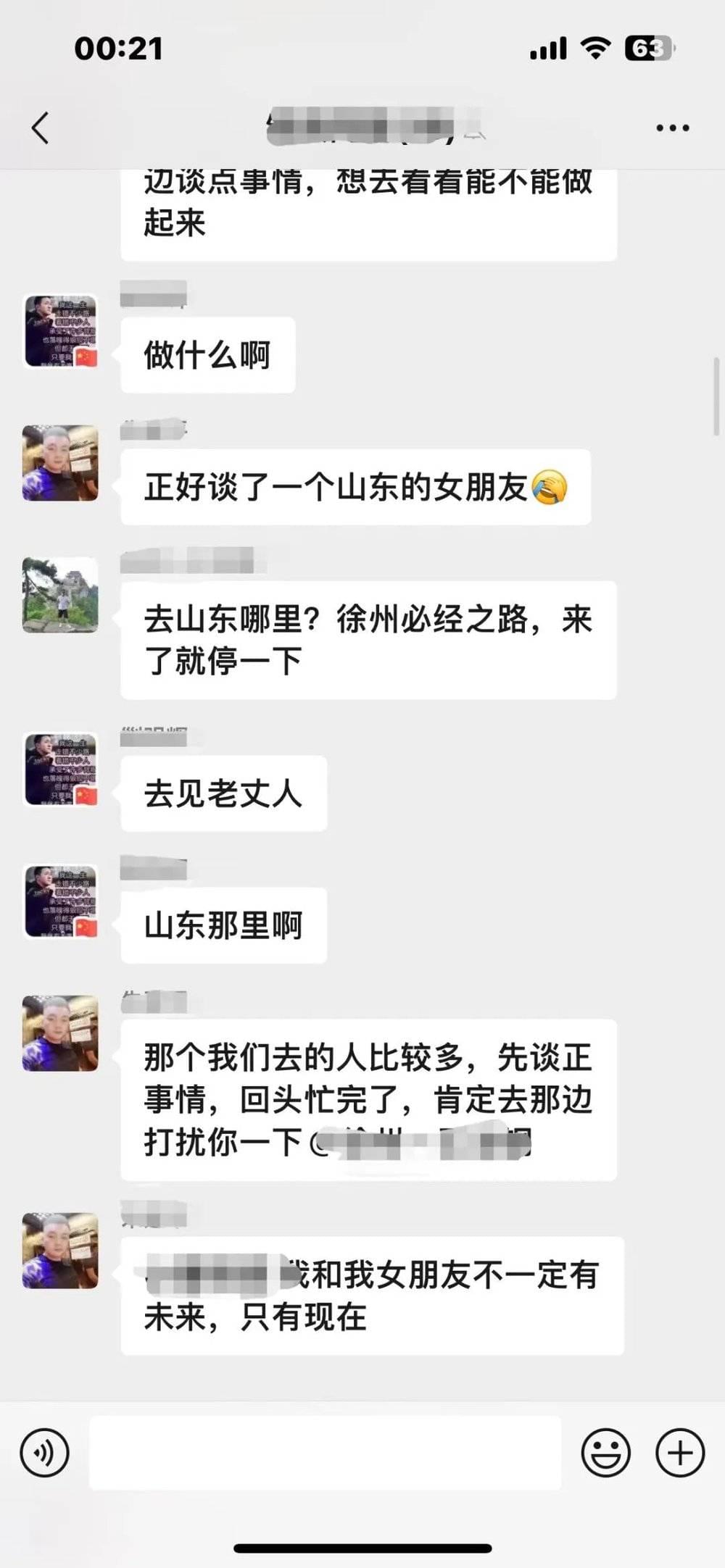

狱友群。(图/受访者供图)

新周刊:在你的观察中,刑满释放人员找工作会碰见什么问题?

虫安:我有一个狱友两次坐牢,他这个人不坏,但从小就喜欢跟人瞎起哄,第一次是去和人一起偷变压器,他觉得好玩,就像恶作剧一样,结果一审判了十年。出来了没半年又去跟人起哄,干了一个盗窃,又判了十年。加起来等于他其实从没进入过社会。

所以他再出来以后,只能去大城市会展中心之类的地方干一些苦力活,包工头“帮”他管钱,但又没把钱给他。没拿到工钱,他又进了一个搞印刷的小作坊,结果在里面废了脚,对方也没给他赔偿,只答应每个月给他2000块钱,不撑死、不饿死的这种。

新周刊:所以出狱以后最大的挑战是什么?

虫安:还是解决生存问题。

我那时候也是尝试了很长一段时间,先是在一个咖啡厅工作了一段时间,后来又因为会画画,开始做一些手绘T恤,在当地的商贸城开了个铺面,结果一开店,一件都没卖掉,就关门了。后来就开始写作了。

新周刊:有没有狱友看过你的书?他们会不会不希望你写他们的事情?

虫安:大部分狱友还是很喜欢看的,尤其是我出了书以后,都想要一本在朋友圈发一发。这些人没有地方表达自己,现在有个人能写写他们,都是很高兴的,他们是很渴望被书写的。

新周刊:你怎么采访你那些狱友的?

虫安:我不会用“采访”这个词,我就是招待他们,毕竟有些哥们日子过得苦哈哈,我拿了稿费,那咱们就边吃边喝边聊天。听见能感染到我的,我就会当成写作素材。有时候他们也吹牛,但我相信他吹的牛,因为他既然能把牛吹得这么好,那这哥们也算自洽了,而且“吹牛”本身对他而言也是有意义的。

新周刊:你为什么会选择把这些故事写下来?

虫安:本质上我写书,还是一个自我的取悦,我觉得我跟他们是一样的。而且,十恶不赦的坏人是少数,这类人我也不关注,我只关注更普遍的现象和人,因为我是写给大部分人看的。

新周刊:在里面的时候,你会有所反思吗?

虫安:肯定会反思。还是那句话,你犯罪了肯定要惩罚你,但是惩罚完之后,我觉得咱们能不能公道地看待一下每个人的命运?如果换位思考,把你放在他的处境下,你能不能比他做得更好,如果你可以,那说明你的人格很高尚。

坐牢的确会让人悔改,最起码坐过牢的人还是很害怕再进去的,失去自由本身就是一个很痛苦的事情。

狱友住在简陋的工厂宿舍。(图/受访者供图)

新周刊:服刑人员和家里人一般是什么样的关系?

虫安:每种都不一样。家庭底子好一点的,一般和家人关系会比较和谐。但是我前面说的那个进去两次的狱友,他几十年都在监狱里待着,这种人就没有家人。像他这样的,出来以后很渴望亲情,他曾带着打工赚来的两万块钱去找到他的兄弟姐妹,结果弟弟要买拖拉机,啪一下拿走一万块,然后又带着几个侄子外甥过来拜年,每个人都包红包,结果不仅赚的钱没了,自己还欠了几万块,家里人反而都在吸他的血。

新周刊:你在书里写过一个叫“大圣”的,你叫他“三无人员”,你写道“这种犯人是最蹩脚的”,是什么意思?

虫安:就是在里面大家最看不起、地位最低的。“里面”和“外面”一样,你进去了以后,你家里人来得勤,你账上的钱多,就说明你有人惦记,有人关心。如果你什么都没有,钱也没有,人也没有,关系也没有,你就混得最差。

新周刊:你在书里写,“和所有囚犯一样,总是幻想着出狱以后找到一条迅速致富的道路来补偿自己”。但迅速致富一般都有风险,为什么不会想着出来以后慢慢积累财富,找个普普通通的活干着?

虫安:这里面有阶级壁垒的问题。我十几岁那会儿,就觉得我要当一个狠人、当一个能人。因为那时,底层的孩子脑子里面会认为,所谓混得好,就得混社会。大家似乎从来不会想到世界上还有另外一套逻辑,比如受教育、上大学,好好经营一个店,脑子里完全没有这个东西。但你是一个中产阶层的小孩,你就会按照你们的思路去思考。

新周刊:你在书里写道,只有宽容,才有可能让一个犯罪人员意识到自己的错误。你说的“宽容”指什么?

虫安:在刑满释放人员承受完自己的罪责、悔过自新的意愿又比较强烈的前提下,要给他们归正的机会,或者说至少让他回到社会以后,就业能够容易一点,不要让他很容易就无路可走。我的写作也是有这样的初心。

我一直认为,有些群体是失声的。其实有很多处于底层的女性,经历过被性骚扰和侵害的经历,但她们并不会发出声音,也不知道怎么发出声音,所以这些年,社会对于这类事件就会有诸多报道,替她们发声。所以我的写作,也是希望通过某种渠道替我们这个群体发声。

新周刊:那有过得很好的吗?

虫安:基本没有过得很好的,只能说算比较安稳那种。更多是过得稀碎,哪怕突然赚了钱,在手里也很难握得久。

虫安的狱友大圣在街边开了一个烧烤摊。(图/受访者供图)

新周刊:你会觉得这些刑满释放人员有什么性格上的共性吗?

虫安:他们都有赌徒心态。这些人都喜欢买彩票,喜欢赌博,很难安安分分过日子。因为有一些事情你一旦经历过,就回不去了。除此以外,他们唯一想的就是搞钱,弥补一下自己曾经的缺憾。他们会有一些朴素的愿望,比如买套房子结婚之类的。但即便是普通人想要解决这些问题,都要翻几座大山,对于他们而言,肯定更困难。

新周刊:你希望社会大众如何看待刑满释放人员?

虫安:希望社会更宽容吧。那些犯了大错的人除外,其他出狱的人至少能够在社会上找一份正常工作,比如至少让他可以做个外卖员不要处处受到歧视。

新周刊:你在监狱这么多年,对你的处世方式有什么改变?

虫安:要说性格的塑造,我觉得其实是写作带来的。我写了这么多狱友,其实写别人就是看自己,天天照镜子,在这个过程中有了一些比较通透的感悟。

新周刊:你如何形容你现在的性格?

虫安:我现在很稳、很包容,最起码我没那么多戾气。

虫安养的猫。(图/受访者供图)

本文来自微信公众号:惊蛰青年(ID:wakinglism),作者:匹诺曹,编辑:宋爽