提出规则

一年以后,再回想起那一堂课,高中生徐莉莉仍觉得“震动”。

那是高一暑假,她参加了陈漠寒的1对1课外阅读网课。隔着屏幕,老师告诉她,第一节课的内容只是——制定课堂规则。之前她听说,这位小个子的年轻女老师很特别,上课氛围自由,不照本宣科,但面对这个问题,她还是一下子愣住。

在她熟悉的学校环境里,规则都来自于老师,不能谈恋爱、不能染发、不能在课上吃东西,以及更多的“不能”。现在,对于这个习惯听从的学生,主动提出规则成为一件难事。

课堂陷入短暂的沉默,陈漠寒没有继续让她回答,而是抛出更多具体的场景来讨论:老师是否可以体罚学生、是否可以言语侮辱学生、是否可以没收学生的物品、是否可以占用下课时间?

每一个问题,陈漠寒都会找出相应的法律条文,指向学生的权利——人身权、身心健康权、人身自由权、人格尊严权、受教育权等等。

当时16岁的女孩第一次意识到,曾经习以为常的学校生活里,有那么多不合规的事情。更让她难过的是,“我已经到了为自己争取一点权利,都不知道应该争取什么的程度了吗?”

“上厕所自由”,徐莉莉脑海里蹦出了第一条规则。在学校时,原本10分钟的课间休息,总会遇到老师拖堂,想去厕所她也不敢举手表达。之后的提议变得顺畅,她连续说出几条规则,和老师达成共识:征得允许可以吃东西;上课时间提前预定;如果不满意教学方式,可以随时提出调整。

这门阅读课开设了近三年,陈漠寒很少见到可以马上提出规则的学生。“因为没有人告诉过他们享有哪些权利。”她很理解学生茫然的反应,这也是她坚持在课程第一节做规则共建的意义——告知他们应有的权利,破除教师权威。

陈漠寒还会根据议题进行情景模拟。她记得一次,让几个小学生扮演老师,处理偷东西的学生,其中有一个孩子说到,人人都可以犯错,偷东西只要还了,就可以被原谅,其他孩子也纷纷附和。

接着,她假装训斥一个孩子偷东西:“你怎么这么糟糕?其他人不要和他玩!” 有的学生立刻去安慰这孩子,有的跑出教室要告诉家长,也有的什么都不做。然后,陈漠寒才会告诉学生,老师的行为是错误的。

她并不要求每个学生都直接反抗,而是学会“温和而坚定地”捍卫自己的权利:“根据心理承受能力选择合适的方式,但即使是旁观者,也不要起哄、嘲笑。”课后,一个之前认为偷东西就该被惩罚的学生也改变了想法。

上课前,陈漠寒都会提前告知家长课堂设置。他们中有工薪阶级,也有中产家庭,都很认同这门课。一位家长看到这堂课后很欣喜,说孩子在体制内学校的环境里,变得有点苛责同学,希望培养孩子的同理心。

而上这门课的学生大都来自国际学校、私立创新教育学校,少有普通学校的。陈漠寒观察到,他们会有截然不同的反应:前者处在被尊重的氛围里,会认为这些都是理所应当的事情,也敢于表达观点,而普通学校的孩子阐述观点时,需要她引导,回答常是“没问题”。

在陈漠寒的印象里,李涛属于后者。在第一节课上,这个15岁的男孩回答大都是一个字——“嗯”、“好”。两年后,李涛把当时的沉默解释为不适应,“感到奇怪,在学校里都是被规定的,第一次让我自己说。”

那时,李涛正在家自学准备中考。他一直被视为“问题少年”,不听话、成绩不好、还会打架,初中转了一次学,最后学校要求他做全班检讨,否则不能再去上课。“不公平”,李涛认为自己是受到同学言语侮辱才动了手,而那个同学却没有被批评,他最后放弃了去学校。“也不太喜欢那种集体环境,学生表面非常顺从,其实私底下会骂老师。”

如今,李涛已经记不得,在陈漠寒的课上到底建立了什么规则,但他认为那是对的,心中模糊的原则也在那节课有了确定的答案——师生之间的关系应该是平等、相互尊重的。

开始举报

五年前,刚刚工作的陈漠寒也陷入困惑:告诉学生们所拥有的权利,反抗老师的权威,是不是一个错误的决定?

小学时,她经历过老师的言语侮辱,看到同学被随意体罚。作为班长,在这种权威之下,她成了忠实的告密者,甚至模仿老师的方式,去打骂一些不听话的男生,而自己会努力考取好分数来获取表扬。

矛盾的是,她内心极度厌恶这种权威,在一篇作文里写,“希望自己成为一名倾听、理解,不体罚学生的老师。”后来她考入一所师范学院,感受到平等的师生关系和自由思辨的课堂氛围,更坚定了这个想法。

大学毕业后,陈漠寒考研失败,本来想去教学理念更为契合的创新学校教课,担心没有实践经验,决定先到普通学校锻炼。2018年8月末,她进入四川乐山一家私立体制学校,担任初一两个班的语文老师。看到学校育人目标是“让每个生命成为更好的自己”,她觉得一切至少不算太坏。

头一个月,陈漠寒感觉氛围还可以。没多久,有一个班的气氛开始变得压抑,举手回答问题的同学少了,大家看起来都很累。直到目睹了一次班会,陈漠寒才知道变化的原因——班长拿出一个笔记本宣告:“现在我们来开始举报。”全班同学都举起手,挨个站起来讲“我举报谁……”

后来,一个学生说到,我举报XXX喜欢在寝室裸奔。被举报的男生马上站起来反驳,其他同学也开始起哄。陈漠寒原本在思考怎么干预这件事,听到这里她立刻走上讲台,打断了这场班会,平时温柔的语气变得严肃,“举报这个行为是不对的,极其恶劣。”

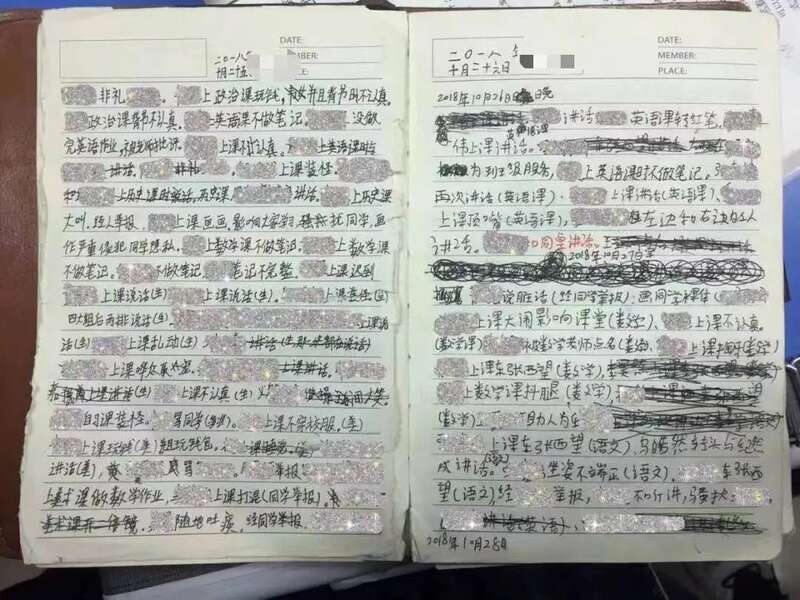

●课堂上的举报内容。讲述者供图

接下来的三堂课,陈漠寒都在和大家讨论这个制度。学生们分成不同派别,有人认为老师是为自己好,“班主任说这是同学之间互相帮助的方式。”有的同学坚决反对举报,有的很无奈地说没得选,“犯错会扣分,必须想办法加分,举报是最便捷的方法,而且别人也会举报自己,不会有道德负担。”

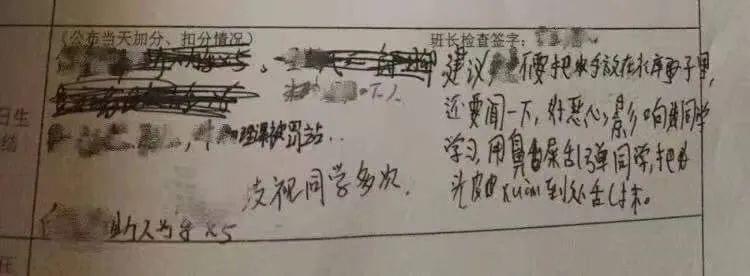

制度是这个班的班主任在这学期,基于学校操行分制度下新增的。学生可以24小时举报,场所覆盖教室、食堂、寝室,事无巨细——上课回答问题错误、在讲台上玩扫把、不穿校服、跷二郎腿……违规的同学扣分,举报者加5分。被举报的同学可以申诉,但跟班长观点不一致时,可能会被认定为不尊重班干部而扣分。

另外,做好人好事也可以加3分。每周,老师会和正分数的同学一起拍合照,发到家长群里作为表彰,而扣分轻的要批评、检讨,重的有可能影响在这所高中读书。但陈漠寒看到,实行举报制度后,这个班的成绩并没有提升,特别是班主任所教的英语科目,考试分数一路下滑。

陈漠寒只能提出,在她的语文课上绝对不可以出现举报,但学生们没有停止。一个孩子告诉她,得知自己第一次出现在合照里时,他爸爸正在开车,赶紧刹车停在路边,不停拍着方向盘,“看起来特别高兴”。

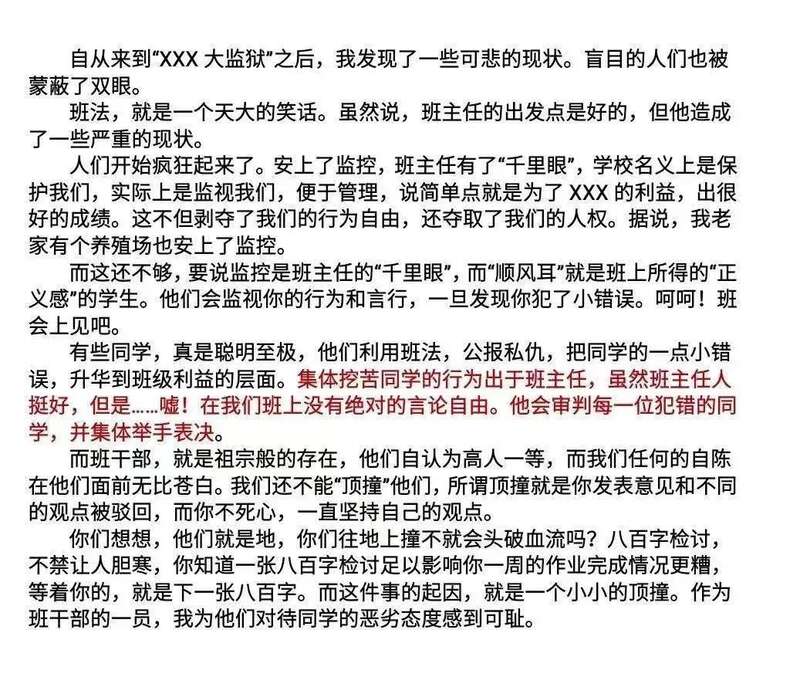

也有学生尝试过反抗。有人坚持不参与,写周记讽刺这个班级就是一座“大型监狱”,还有的想放弃,但结果,对他的举报反而越来越多,为了不扣分,最终只能举报别人。也有人选择疯狂做好人好事加分,捡同学的笔、夸赞同学,把分数冲上去。

●一位学生在周记里写下对举报制度的讽刺。讲述者供图

陈漠寒也想过和这位班主任沟通,但又考虑,对方已经50多岁,其他老师和校领导肯定是知道甚至默认这件事。作为刚入行的年轻老师,她还是害怕沟通后会给自己带来麻烦。

一起任课的几位年轻老师都认为举报不对,在自己课堂上明令禁止。但每次上课,仍然有同学拿出本子偷偷观察记录,老师们也只能私下吐槽“受不了那个班的班级氛围。”后来,陈漠寒私下找了教学部部长。部长说也反感这个行为,表示会想办法处理,但直到陈漠寒离开学校,这个制度依旧存在。

此外,体罚在这里也极为普遍,年轻老师也开始模仿这种方式。陈漠寒在办公室看到,一位平时和她交好的年轻老师处罚学生,学生头顶着书、嘴里咬着尺子,要做满20个下蹲,每一次站起来时还要说一句,“老师,对不起,我错了。”

陈漠寒没有制止,反而是恐惧占据了上风。她害怕如果提出来,可能会被大家边缘化。在同事们习惯、甚至炫耀家长送礼的风气下,她曾悄悄推掉礼物,但为了不被孤立,还得告诉家长不要说出去。

身处这个环境里,陈漠寒也发现了自己的变化。

本来,她排斥所谓阅读理解题的标准答案,鼓励学生表达更多的想法,但面临考试和成绩压力,还是不得不让学生把答案记下来。在学生又没有完成作业时,她第一次撕掉了作业本。那天放学回家的路上,愧疚、不安瞬间向她袭来,“感觉自己好可怕,完全是在以一种羞辱的方式去对待我的学生。”

第二天,陈漠寒在讲台道歉,然而学生却告诉她,“没事,就应该这么管。”看着孩子们的反应,她小时候那些具体的记忆忽然翻涌出来。

当时小学班主任老用皮鞋蹬学生、扒掉裤子打屁股、罚跪在煤炭渣上。陈漠寒对这样的权威感到害怕,甚至憎恶,而对于她写在作文里的那句当老师的愿望,班主任留下的评语是:“你长大后会变成像我一样的老师”。

她不想让面前的学生们成为当时那个恐惧的自己。那节课上,她告诉他们,老师需要尊重学生的尊严,如果做错事,必须向你们道歉,你们也可以对老师制定惩罚,也有捍卫自己的选择。

课后,一个女生找到她,“终于发现有人站在我们这边。”

个体是有选择的

经历了这样的一年,陈漠寒选择离职。看着年轻老师们的变化,她感觉自己像一座“孤岛”,也担心不可抗拒地被同化。而面对学生的痛苦,她无力改变。

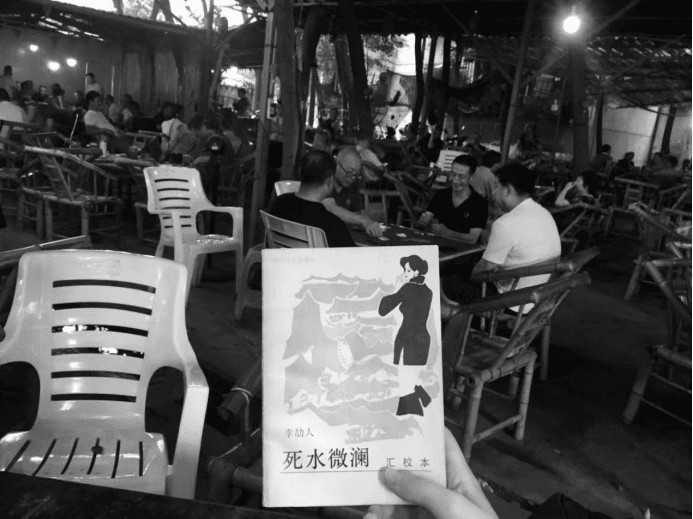

离开学校后,陈漠寒从乐山去了成都,做主教阅读课的独立教师。最初的生源只有朋友推荐的几个孩子,一个月4堂课,每节100块,碰上疫情时常取消,要和亲戚朋友借钱维持生活。

父母不支持她的选择,希望她尽快去到公立校。可她想到,在曾经的学校里,教室装了监控,很难自由选择一些文本,和学生放开讨论。更让她难以释怀的是,学生们遭遇不公时的痛苦,还有自己曾经的沉默。

离职后,陈漠寒陷入了深深的怀疑,当学生们处在权利完全得不到保障的环境里,自己鼓励他们去做“正确的判断”,但尝试发现无一例外全都失败,她不知道这样是不是只会加深他们的无力感?

“面对权利被侵害,个体是有选择的。”这是陈漠寒常常告诉学生的一句话。在朋友的鼓励下,她决定把这些事记录下来,“给学生做一个示范。”

2019年年末,她找到以前的学生谈话,录下他们在学校的遭遇,又复印出记录举报内容的本子,把学生控诉举报制度的周记做成图片,也写下她那一年的教学经历和思考。

●举报制度下的值班同学总结。讲述者供图

当她在网上发出这篇文章后,才突然感觉到解脱。曾经的学生纷纷转发,之前体罚学生的年轻同事也留言,说后悔那些行为。可有个学生跟她说,自己准备和好友去找老师辩论举报制度,被批评“搞小团体”,“你总相信在任何情境下,个体都是选择的。可是我想告诉你,我们真的没得选。”

问题究竟出在哪里?这个年轻的女老师开始思考。她最终发现,“一开始就要让学生明白自己有哪些权利,然后如何捍卫。”

她搜到了《联合国儿童公约》,才了解到,原来有个课程专门教学生认识自己的权利与义务。之后,她又被美国芝加哥一所公立学校的入学通知震撼,那里第一页就写着学生权利,详细说明学生有人格尊严权、安全权、健康权、受教育权等等,之后是学生义务,然后是老师的权利和义务,“每一个错误行为都有一个适度的惩罚。”

给学生们上一堂关于权利和规则课的想法逐渐形成,陈漠寒设计了一套教案,题目叫“师生共建规则”,展示、对比国内外针对师生的法律条文和校规,再和学生们进行情景模拟、案例分析。

最后,这成为她阅读课的第一节。第一次上时,面对的是几个6、7岁的孩子,一起制定了“老师不能体罚学生、不能够骂学生”的规则,孩子们还写下了具体的要求,比如不能说学生笨、蠢之类。

其中一个孩子说起,曾被老师认定偷了钱,要站上讲台承认自己是小偷。从那之后,这个孩子就害怕老师,甚至不敢进学校。讲完后,身边的同学上去拥抱,说“你的老师做得不对。”孩子原本整节课都必须挨着陈漠寒坐,显得缺乏安全感,后来开始能和其他同学坐在一起。

之后,陈漠寒也去一些小微国际学校授课,或者独自组班,有时1对1,最多不会超过5人,都先和学生们共建课堂规则。但达成共识,并不是一件容易的事。

●陈漠寒在小微国际学校进行阅读课。讲述者供图

陈漠寒发现,年龄小的孩子对于老师的体罚、辱骂会直觉性认为不对,但需要构建一些具体场景教会他们如何处理。而初高中的学生们思维相对固化,有的认同老师可以体罚、辱骂,她就用大量的法律条文、理论概念、实际案例去改变他们的认知。

她也找过之前班上的几位学生,15岁的“问题少年”李涛就是其中之一。男孩曾告诉过妈妈,无法理解班上有举报制度。这位母亲虽然不认可,但有时看着家长群里的“表彰合照”,也隐隐希望儿子有一天能出现在上面,其他家长聊起来,也多是认为老师管得严是件好事。

她忽略过儿子在小学时有过的自杀倾向。当时的班主任告诉她,李涛课间坐在窗台上。她回家问儿子,得知上课被老师冤枉讲话、撕了书,生气想爬上窗台吹吹风,就没在意。后来开家长会,听到其他班老师谈到她,会说“那个跳楼孩子的家长”,她难以接受,才给孩子找了心理咨询,又转了学。

李涛妈妈没有细问更多。而从李涛现在的讲述中,他觉得自己曾经也听老师的话、爱发言、积极为班级干活,但后来举手提问时,老师回应“都讲了好几遍了”;看到班长仗着权利不给关系好的同学记扣分,几次找老师反映,得到的回答只有“知道了”。

“我说不过,只有动手。”他小时候调皮就常挨父亲的打,也学会了使用暴力。慢慢地,他成为班上不受同学、老师喜欢的学生。李涛妈妈也感觉到老师的处理有些问题,但还是告诉儿子,要听老师的话,认为抗争会有更多麻烦。

直到上高中的第一天,儿子告诉她,再也不去学校了。现在,得知陈漠寒的联系,她很支持儿子去上阅读课。李涛第一次在学校上陈漠寒的课,回家就告诉她,“班上来了一个很酷的老师,说‘起立’‘老师好’这些不重要。” 她很少听到孩子用惊喜的语气提到一个老师。

她记得家长会上,“其他老师谈最多就是孩子的问题,很少谈解决问题的方法,也很少夸奖孩子。”但陈漠寒说了李涛的优缺点,还提出建议,可以怎么让孩子变得更好。

在湖水中丢下一颗石子

李涛妈妈清晰感觉到儿子一天天在变化,比如今年三八节收到了祝福短信,还告诉她以后想去日本的大学学习游戏设计专业。

去年,在放弃体制学校后,李涛妈妈在陈漠寒的引荐下,将儿子送去了成都一家去日本留学的预备学校,在那里可以根据李涛的爱好选择相关的课程,日本历史、烹饪、日语课等等。李涛在这里感受到了陈漠寒所教的师生平等、相互尊重的氛围,有问题会举手表达,有时和老师互相请客吃饭,“就像朋友一样”。

看着这些变化,李涛父母意识到,孩子不是只有一条路可以走,“对于像我们在小城市里,以前觉得只有走应试教育这一条路。”李涛也感受到,爸爸现在会为小时候打他致歉,妈妈开始尊重他的想法,还会鼓励他出门和朋友玩耍。

而提出“上厕所自由”的徐莉莉还是回到了那所私立中学,开始念高二。但那个暑假的课程带给她的余波,依旧在震荡。

回到学校里,再次遇到老师拖堂,她会想起共建规则课上提到的学生权利;看到试卷上一些文字华丽冗长、“假大空”的阅读文本时,她会想念阅读课时读到一些的作品;而听到老师念其他同学的高分范文,她也产生怀疑,思考文章的内容是否在进行真实表达。

●阅读课的教学文本。讲述者供图

她有过一阵割裂的感觉,脑海中一个声音告诉她,在学校里就要学会去接受、服从,另一个声音在说学校制度是不对的,应该去反抗。

在语文课上,遇到和老师观念有分歧时,这个女孩开始站起来,表达不同的想法。还在老师因为课堂沉闷的气氛发火后,写了一封信,指出课堂设置的一些问题,并说“我们会和老师一起找到应对的方法”。最后,老师和她进行了一场谈话,坦承有些价值输入也不是他想做的,很欣慰她终于敢在课堂上大声陈述观点。

之后,徐莉莉还尝试了一些小小的反抗。学校规定每个寝室长必须在午休、晚自习回宿舍后,巡楼15分钟,很多学生都在吐槽这个规定。她和另外一个女生决定找班主任辩论,但结果并没有让制度被彻底废除。

“至少我觉得自己迈出那一步了。如果一群人都觉得有问题,但没有人敢去说,就是我们的问题。”这个曾习惯保持缄默、听从规则的女孩坚定地说道。

尽管28岁的陈漠寒也不知道,这样一节权利课到底可以改变什么,身边很多人也告诉她不会有多大效用,但她说,至少“要在湖水中丢下一颗石子”。

学生们在课堂习得的方式,也延续到了家庭里。一位女孩的母亲告诉陈漠寒,她和丈夫互相打趣时,女孩却认为她使用了一些不好的语言,羞辱了爸爸,说“如果很生气,也不要用言语去伤害对方,要温柔地表达自己。”

在陈漠寒离开体制学校的第二年,一位曾经的学生告诉她,学校要求早自习站着念书,班主任不满一位同学站姿,就辱骂道“你不是个东西”,那位同学马上反驳说老师没有权利骂他,“人人都是平等的。”

班主任直接讲,班风这样变差,是受了陈漠寒的影响。有学生立刻站起来说,“她不是你说的那种人。”教室里其他同学也纷纷站起来支持。

●陈漠寒原班学生反馈的信息。讲述者供图

得知这个消息后,陈漠寒想到了她最爱的电影《无声革命》。影片里,学生们被要求出卖同学时,班里一个接一个同学站起来,都说是自己。最后,没有任何人帮助的情况下,这群学生集体从东德逃往了西德。现在,她感觉过往丢下的石子,终于荡起了一点波澜。

(为保护隐私,文中陈漠寒、徐莉莉、李涛均为化名。)