本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),作者:阳少,题图来源:视觉中国

晨曦是某一线城市公立高中的英语老师,也是班主任。过去四年,过去几年,每到妇女节这周的周一班会课,她都会和学生一起讨论性别议题。

今年,她在班会课后遭到了激烈的反对声,这是她从教以来的头一遭。有学生认为这是她身为女性“夹带私货”,班主任“不应该在课堂上讲这种敏感话题”。

这是晨曦当班主任的第七年,也是她第一次清晰地感受到,公民在公共议题上的讨论空间被剥夺。她没有太多不被学生理解的委屈,更多是无力和担忧:明明是生长在互联网的一代,为什么会觉得性别议题是个不适合在课堂上谈论的禁忌?

与此同时,一些毕业多年的学生则告诉晨曦,每当看到和性别相关的新闻发生时,自己都会想起这门班会课。也有毕业生得知她今年班会课的遭遇后安慰她,说晨曦是自己的女性主义启蒙,从这节课以后,她开始对性别不公变得“敏感”。

晨曦说,翻看自己和这些学生的聊天记录给她带来了动力,不然她会很快感到挫败,进而怀疑自己的职业选择。过去几年间,她也意识到,寻求改变,本身就是一条困难且漫长的路。

以下是她的口述。

一、我想成为____的妇女

第一次想要上这门班会课是2019年。在这之前几年的妇女节,网上开始有声音呼吁“过三八不过三七”。三七女生节在我读大学的时候已经很流行了,当时大家都在这一天给班上的女生过节,也没觉得有什么问题。后来我才知道,女生节的缘起其实和那个“一日之差”的黄色笑话有关,加上很多商家利用这个节日搞所谓的“女神节”营销,妇女节背后的“抗争”和“平权”反而被人淡忘了。

我觉得这是一个跟大家讨论“性别”的好机会,以往妇女节这周的班会课,我们顶多是宽泛地去赞美身边的女性。但我更希望大家能理解“妇女”这个身份背后的抗争意味,因为我们仍然处在一个男女不平等的世界中。

在这样一个如此现代化的城市,高中生的性别意识远没我想象中好,我原本以为在网上有关性别的讨论进行了这么多年后,他们会比十几年前、我读高中时对性别议题更加“敏感”。然而,很多男生在我看来并不够尊重和理解女性,比如喜欢“二次元”的男生会在班上贬低喜欢“KPOP”的女生,认为她媚韩;也有女生在这门班会课后跟我说,她不知道我为什么要在班会课上讲这么敏感的话题,现在“大家不是挺平等”吗?

其实我能理解TA们为什么这么想,可能恰恰是因为城市比较发达,同学们各自家庭条件也不错,从小被保护得很好,“不平等”就隐藏在他们看不到的那一面。

班会课一般是从“妇女”这个词开始。我会先问班里的女生是否愿意被称作“妇女”,男生是否敢称其他女生为“妇女”——答案往往是否定的,因为妇女让他们联想到了过度操劳、年老色衰的家庭主妇。

这时候我会启发大家去思考,为什么几十年前“妇女能顶半边天”,现在反而“女王”和“女神”成了妇女节的代名词?这里面是否意味着女性的劳动价值被“性吸引力”所取代?大家对“妇女”这个词的反应,跟女性在家庭中的劳动付出长期得不到承认有没有关系?女性在社会中还面临着哪些显性或隐性的不平等?

对于大部分学生来说,这可能是人生中第一次被问及这样的问题,他们通常会以为妇女节是给妈妈和我这样的女老师过的,和自己没什么关系。在很多人的现实生活中,“妇女”和“女王”“女神”之间的张力,并没有像网上那样被同步更新。

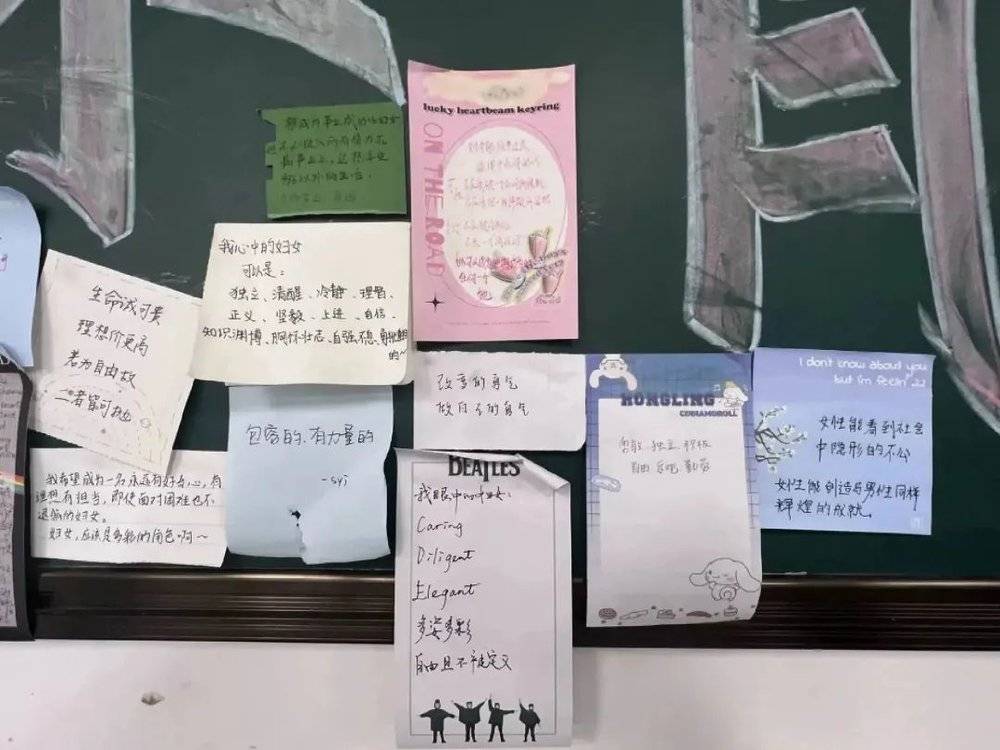

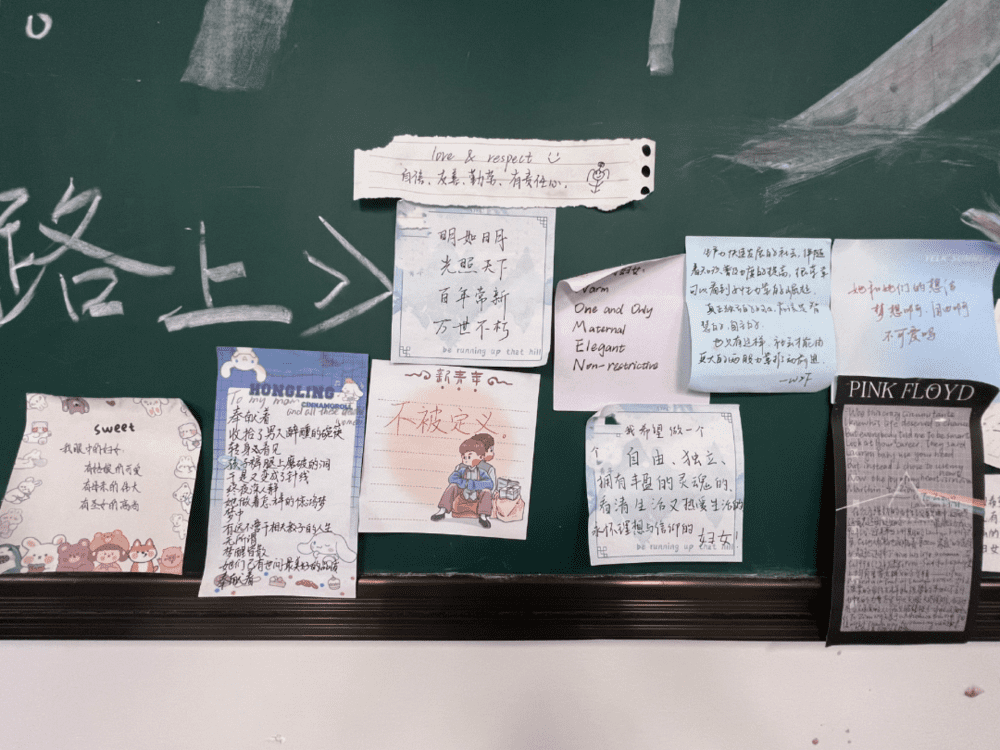

之后我会布置一道作业,女生是写“我想成为____的妇女”,男生则是“赞美身边的女性”。我观察到,班里的女生普遍都不够自信,她们经常担心自己长得不好看,或是性格不够好,但这种不自信我很少在男生身上见到。我希望大家能够看到“妇女”身上的闪光点。

事实上,一堂班会课只有40分钟,第一次讲完之后,我不确定大家的反应是否是我想要的结果,只记得在收上来的作业中,有女生在空白里填上了“自由”与“勇敢”,也有男生直白地在纸条上写到,他身边的女性,都要比男性更懂爱。

二、一小时的故事

在讲这门班会课前我是很紧张的。我没有看过太多和“女性主义”相关的书籍,也不确定自己是否能驾驭这种在网上一点就爆的话题。现在学生的知识面都很广,特别是一些男生,人文社科的理论张口就来,我心想身为班主任,多少应该要表现得更有说服力一些吧。但后来我发现,讲述“女性主义”可能需要的不是一个权威形象的向下输出,更多是不同生命经验的交汇,你不一定非得输出大量的理论,才能激发大家的思考和讨论。

而这些也不一定都发生在妇女节这周的班会课上。

最近,我们讲到一篇课文跟CPR(心肺复苏)有关,我就提醒大家去观察,很多用来演示CPR的假人模型大都被预设为男性,胸部非常平坦。这意味着女性一旦需要心肺复苏,如果她面对的是一个男性,对方在触碰她时多少可能会有些为难,哪怕他过去接受过相关训练,也会因为假人模型的性别特征被隐去从而产生犹豫,并最终延误了救治时机。此外,很多用于心肺复苏的AED(自动除颤仪)在设计的时候也没有充分考虑到女性的使用,因此在救助一些胸部较为丰满的女性时成功率是较低的。

课后,一个女生跑来找我,她说自己之前从未想过“男女不平等”的问题,但CPR的例子让她感受到了一点不一样,就像潜藏在光滑表面下的凹痕。

在我们这学期的英语课中有一篇课文叫《一小时的故事》(The story of an hour),作者凯特·萧邦是美国19世纪的女性主义作家先驱。这则短篇小说非常有意思,主角马拉德夫人心脏不太好,她从姐姐和丈夫的朋友那里得知,丈夫因铁路事故意外身亡,得知消息时她感到很悲伤,于是便回房间一个人呆着。当她坐在床头看着窗外的景象涌入房间,慢慢地,她回想起和丈夫的过往点滴,她发现自己其实没那么爱他,反而透过痛苦看到了无尽的自由在前方。狂喜没过了痛苦,她又为自己有这种“罪恶”的念头而感到些许愧疚。正当她畅想未来时,丈夫开门回家了,原来消息搞错了,丈夫不在事故现场,在看到丈夫出现在门口的那一瞬间,马拉德夫人突发心脏病去世,医生说她死于极度高兴(die of the joy)。

我会让大家读完课文后思考两个问题:

马拉德夫人的悲伤是真的吗?

为什么她在得知丈夫去世的时候没有心脏病发作,反而在发现丈夫其实还活着的时候发作了,她真的是像文中医生说的那样,die of the joy?

同学们一开始的反应也是认为马拉德夫人“乐极生悲”,但他们其实也能透过细节感受到更复杂的情绪变化,比如马拉德夫人的姐姐看到她把自己关在房间里太久了,怕她悲痛欲绝,让她开门,但其实她正“暗爽”着。姐姐的视角就是外界认为一个失去丈夫的女性应该有的表现。当然,亲人离去总是让人悲伤的,但在房间里的马拉德夫人经历了“悲伤——困惑——否认——觉醒”,到最后这些情绪都混杂在了一起。

我还会告诉大家小说的写作背景——1894年的美国,“全美妇女选举权协会”成立于1890年,那时美国女性的平权意识才刚刚觉醒。当时的女性被要求端庄、温柔与顺从,就像马拉德夫人在房间里的狂喜被外界误读为悲伤、看到丈夫回来后的悲伤又被误读为狂喜一样,她真正想做的和外界对她的期待是不一样的,因此你也可以把她的死理解为社会对女性的压迫——自由得而复失。

这篇课文我讲了两节课,一共80分钟。最后很多同学会恍然大悟“原来这篇文章是在讲这个啊。”

三、有男生说我在课堂“夹带私货”

在今年这堂班会课之前,我其实没有遇到过太大的挑战,我不确定这是不是跟之前带的都是普通班有关,我感觉普通班的孩子比较谦虚,更愿意倾听别人在说什么,跟我的互动也比较密切;而我今年带的是文科重点班,班上的孩子普遍成绩优秀,总是一副自己懂最多的样子。

那天的班会课仍然以“妇女”的词源和辨析作为开场,这已经是我这堂班会课的一个套路了。相比于“网络安全”这种主题班会,大家听得还是比较认真的,有几个学生还边听边点头。

快结束的时候,我们聊到了一些大公司对管理层里女性的占比有规定,男生A表示反对,他认为这是在用另一种不平等来弥补现有的不平等,最后变成事事都以女性为先。

一个女生反驳了他,她说国家之所以给少数民族高考加分,就是因为大部分少数民族仍处在偏远地区,教育资源匮乏,所以才要通过加分来弥补教育资源整体分配的倾斜,这虽然会造成一小部分身处大城市、条件也不错的少数民族获利,但整体而言也是为了促进公平。

我觉得她这个例子举得特别好,但男生A好像不太能听得进解释,还是反复在重申他的观点,班上的其他男生也没有说话(我们班男生只有10个人)。

到了课间,男生A和另外几个女生还在教室里争论。他说他承认现在职场上女性要面对更多的歧视,但他就是不接受这种强制规定人数占比的方式,好像是为了所谓的“政治正确”,而不是从大家的能力出发。

有个女生说他“只提出问题,不提出解决方案,就是耍流氓”,他的情绪一下激动起来。

这时我感觉事态有些严重了,就赶紧开导他。其实这几个女生对他能承认到职场上存在男女不平等都挺赞赏的。我跟他说,“事事以女性为先”绝不可能发生,顶多未来男女“势均力敌”,这也是女性权益进步的表现。

男生A后面慢慢冷静了下来。但男生B和男生A是好朋友,他可能觉得那天下午是我和几个女生在“围攻”男生A,所以就一直带着情绪。周三下午我去教室回收这堂班会课的作业,他明确表示不愿意写,为什么女性一定要被赞美?他说这是我作为女性在课堂上“夹带私货”,还劝我身为班主任管好份内的事就行,“少挑起性别对立。”

男生B规劝背后所透露出的傲慢让我感到很不舒服。这是我当主任的第七年,也即将迈入30岁,但班里的一些男生仍觉得我太年轻,不够“权威”。

到了周五,我约男生B来办公室谈话,他不屑于跟我讨论性别议题,也不说他不认同我的哪些具体观点,只是反复强调这不是我该讲的。最后,我只好绕开这节不愉快的班会课,告诉他,老师也为你做了很多份外的事情,在听到我“循循善诱”后,男生B陷入了沉默,并为他之前的态度向我道歉。在绕开性别议题后,我得到了他的道歉,至于他能否意识到更深的问题,只能看造化了。

四、改变是需要时间的

这堂班会课后我也在反思,这样一堂课能够激发大家的性别意识吗?会不会适得其反?自己真的是在做徒劳的“份外之事”吗?

“教师”一开始并不在我的职业规划内,虽然本科的时候考了教师资格证,但那会儿就属于大学生嘛,什么证都想考。研究生读的是global communication(全球传播),毕业后发现这个学校在招聘,就去面试了,也拿到了offer。当时也有其他offer,相比之下,觉得这份工作收入还是更高,加上寒暑假确实还挺吸引人的,就这么“稀里糊涂”地成为了一名老师。

当时学校让我选择去小学部、初中部还是高中部,最后我选择当高中老师。我觉得自己对于这份职业还是有些抱负和期待的,想着高中生能更好地被你的观点和思想所影响,小学生和初中生还是小了些。

但当老师的这些年,我越来越能感受到这份职业的局限性,在你试图影响学生的一些观念的同时,更多更大的力量已经预先把他们塑造了一遍又一遍。

就拿我带的这几届学生来说,疫情前那几届学生更愿意去讨论公共议题,也更敢于表露自己的想法,其中有些人在毕业后还跟我保持着联系,现在我们有时还会一起讨论公共话题。最近这两届学生,明显能感觉到有更多的顾虑,在我主动跟他们讨论一些新闻和现象的时候,他们多是沉默不语。我也不确定在他们毕业几年后,还会不会像前几届学生那样跟我一起讨论。

网上能够允许被讨论的空间越来越小,言论也越来越极端,这明显地影响到学生在现实中看待问题的方式。而这不是一个老师可以左右的。

我一直都属于对外部世界比较关注的那种人,读高中时,整个班级的思想氛围都比较开放,老师也很鼓励我们去参与公共议题的讨论,当时我们有同学就很关注环保议题,我自己嘛,就什么都关注一些,但没有特定的领域。

我的性别意识觉醒来得比较晚了,作为独生女,从小到大比较顺,家里人也很包容,为我这个女儿而骄傲,属于特别幸运的那一小部分女性。更多也是外部越来越多的讨论在倒逼着你去思考。像我一直比较关注好莱坞,从一个女明星被性侵到几乎每一个女性都经历过的“性骚扰”,不是孤立的“运气不好”或是个别坏人作祟,而是一些很底层的东西就根植在文化里。

现在的学生,不像我们那会儿有那么多的机会去关注外部世界,所以后来我想了想,对于班会课后的这个反应也没必要太惊讶,这不是他们的问题。

明年妇女节的班会课,我肯定还是要接着跟学生讨论(性别)的。我也不确定自己还能讲多久。之前有别的老师在课上讲到单身女性生育权,有家长知道后就去跟学校反映,认为在课上不适合说这个。但我觉得,想要当个好老师,就不能只教课本上的东西。

我是教语言的,我一直跟学生强调语言背后是文化,学语言要带着一点使命感——在不同的文化、不同的理念和不同的意识形态之间搭建桥梁。这听上去有些宏大,但也可以落到很具体的地方,比如你出国旅游,能跟当地人流畅地交流,是不是就有可能消除彼此的一点偏见?

我知道,在目前的现实面前跟他们讲这些会很矛盾。这就是最搞笑的一件事情,你想想看“地球村”这个概念伴随着我们的成长,然后近几年,突然一下子,大家就发现这东西如梦幻泡影,很难实现。但我觉得还是要抱着希望,说不定以后就有机会了。

改变也是需要时间的。这两年,我陆续收到了毕业的学生发来的反馈,有女生在微博上@我,说每当她看到和性别相关的新闻发生时,她都会想起这门班会课;也有同学到了大学以后,会一直参与宣传过妇女节而不是女生节。这些学生都不是在上完课立马就发生了180度的转变。一个毕业生后来告诉我,这门班会课对她来说就像埋在心里的种子,她认为,在性别议题上但凡能影响一个人的思考,都能多少改变TA身边女性的处境——哪怕被以“开始理解”的态度对待。

前几届带的学生中有一个男生,他现在在学医,就是他告诉我在CPR上男女之间存在着隐性的不平等。但就在一年前,这个男生还在微信里跟我辩论,当时他觉得“唐山事件”和性别没有关系。

今年妇女节,他向我发来了祝福,他说他不再认为“唐山事件”和性别无关了。他发现大学里女老师的职称普遍低于男老师,即使是一些在他看来非常优秀的女老师,也没有得到同等的重视,这让他意识到了什么是“隐形不公”,也会更多去理解女性的处境。

所以“希望”对我来说是很具体的。我把一些想法传递给下一代,能加深他们对这个事情的认知,至少思想上有所改变,也许未来的女性就能够受到更加平等的对待。

尽管近几年发生的一些事情,让我已经prepare for the worst——我们这一代人可能就是看不到改变的结果,但这不意味着我可以什么都不用做了。

后记

在我们聊天的最后,晨曦说她上这门课也是为了下一代,我有些惊讶于从一个高中老师口中听到这句话,因为在当下的讨论里,老师好像和“下一代”没什么关系了,与之并排出现的是“编制”“职称”“稳定”“安全”。

晨曦说自己是一个“old fashion”的理想主义者。她还保留着书信沟通的习惯,每次出门旅游就会寄出许多的明信片。过去上大学,她自掏腰包把整栋宿舍收发室里乱糟糟的信件,用漂亮的收纳格整理起来并贴上楼层标签。她还把约翰·列侬的Imagine里的一句歌词印在收纳格后面的墙上:You may say I'm a dreamer,But I'm not the only one.

本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),作者:阳少