他想起了从前,想到了外嫲的嘱咐,想到从出生到现在,经历生父去世、战乱、饥荒、霍乱……母亲把她的那些孩子一个个忍痛放下,却独独留他自己一人在身边。

本文来自微信公众号:人间theLivings (ID:thelivings),作者:张馥兰,编辑:许智博,图片:张馥兰原文标题:《异乡麻风病院里,潮汕阿伯的爱与救赎 · 上篇 | 人间》,题图来源:作者提供

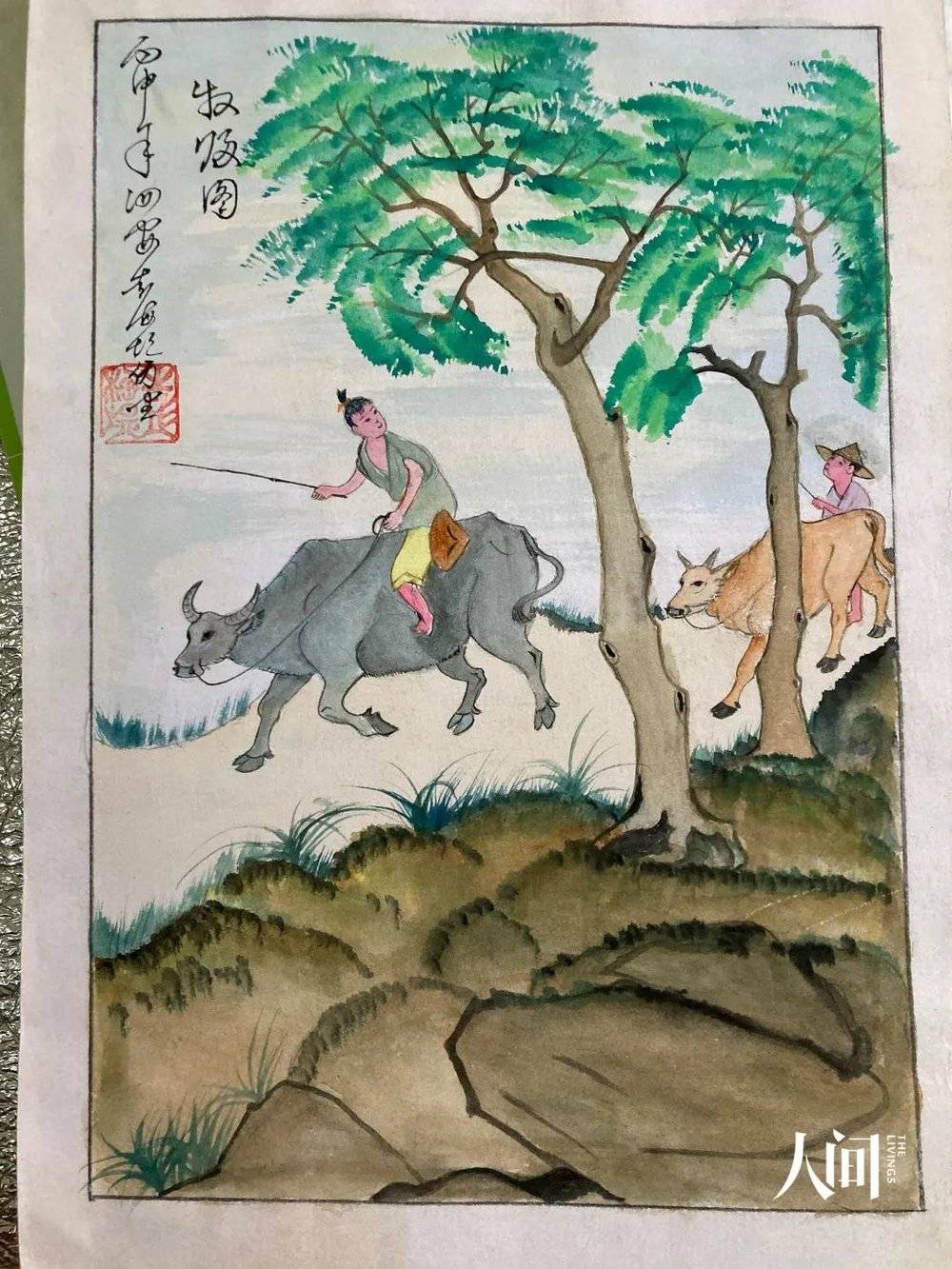

一般来说,在生产队“牵牛”的不是上了年纪的老人,就是十来岁还没有成长为“全劳力”的娃娃。牵牛娃们常常玩在一堆,彭海提主动去跟他们搭话,很快融入进去了。当他知道孩子们常常大清早就牵着牛去田里,中午还要走长路回家吃饭时,觉得这样很是麻烦,便提议早上出门时就带上午饭,放在田间的小草寮,这样免得来来去去,将中午的时间用来去捡牛粪,卖给生产队沤肥,等年底结算,一起分钱。若时间还富裕,可以去田沟里捞鱼,晚上带回家“加餐”。彭海提又对这些牵牛娃说:“我们要齐心,如果有谁的牛不小心吃了隔壁生产队的草,有人问起,要一起说‘没有’。”

有了这个大哥哥的加入,放牛娃们多了一些玩乐的时间,自然很愿意听他的话。生产队的大人们看到了,便给彭海提起了个外号——“牵牛头”。

放牛没多久,彭海提的手也开始像脚一样,一碰到坚硬的东西便开始刺痛了。有时牛不听话,他发力拉牛绳时,觉得就像有密密的针刺在戳自己的手。他不觉“哎呀”一声,旋即又担心被牵牛娃们发现,赶紧收声,装作无事人一样,依旧和他们说说笑笑。

彭海提常常右手捡牛粪,左手拾柴草,傍晚放完牛回家,还要去给自家那点自留地浇菜。他像母亲一样甚少休息,一心搏命干活——他唯有通过此种方式来报答父母了。又过了几个月,白天牵牛时,他用力拉牛绳时手竟然不觉得痛了。但这并非身体在好转,而是他的神经末梢已被麻风杆菌破坏了。没有了知觉的双手,也开始变得越来没力气,有的手指渐渐蜷缩没法再伸直了。

彭海提身子越来越瘦,他看的那头黄山牛却越来越肥。他的勤勉努力,众人都看在眼里,隔壁生产队的人甚至对他说:“你要是能来我们生产队养牛就好了。”村里跟他家相熟的人,清楚彭家母子的做事为人,大多数人并不害怕歧视他,反是怜悯惋惜的居多。

五

在生产队牵了两三年牛后,彭海提被评上了“五好社员”,公社奖励了他一件白衬衫。他和母亲很欢喜,认为这是来自集体的肯定。也是在这一时期,潮阳县皮防站开始落乡普查麻风病,彭海提终于确诊了。汕头礐石有个麻风村,防疫人员问他要不要去,他坚决地拒绝了。母亲知道去那里名声不好,也不同意让他去。

彭海提是在和人吵架中知道有麻风村的。有一回,村里有个小孩笑他是“癞哥仔”,他听了非常生气,要跑去打他,没想到那小孩一溜烟钻到大人身后,那个家长竟也帮着自家小孩说话:“把他关到‘癞哥寮’去!”他听了,心里难过极了,眼泪只是往口里咽,心里却下了决心:“癞哥寮”肯定不是什么好地方,我死也不去。

自从确诊之后,皮防站的工作人员便每月来发放氨苯砜,他们告诉彭海提,每天吃一粒。他看着这些白色药片,不过只有尾指指甲的三分之一大,想,以前吃中药都要熬一大包呢,要是自己每天吃多一粒,岂不是可以更快治好病?这样就能不再被人笑话了。

可他实在是小瞧这小小的药片了,每日多加的一粒,就像往肚里日积月累地添加炸药,不过几个月时间,他开始浑身难受,脸像充了气一样红肿起来,耳朵像刚被烧过的猪耳朵一样。医生来派药时看到了,十分讶异,排查之后得出结论,吃药过量了。此后,医生便叮嘱他母亲要每天监督他吃药。

彭海提感到身体比之前更糟糕了:哪怕手脚不触碰任何东西,也会突然出现猛烈的抽痛,像有小锯子在一遍遍地锯他的骨头一样——后来到了医院,他才知道这是神经痛。疼痛常常发生在夜里,一遍遍地来袭,扰得他在床上痛苦地翻来覆去,坐起又躺下,躺下又起来,整夜无法安眠。

当时,“阿叔”的儿子不顾彭海提母亲的反对,已经跟本村的女孩结婚,分家出去住了,母亲则带着妹妹在村里另外租房住。彭海提一个人住在土改时分的小破厝里,每晚疼痛来袭时,蜷缩到床角,不知该往何处躲,常常一个人在夜里放声哭。

邻居听得心里也凉飕飕的,不免低声咕哝:一个男孩子,怎么跟女孩子一样整日哭呢?

虽然夜里不得安眠,白天他仍旧坚持着早起去看牛。有时去母亲那边吃早饭,说起前一晚手脚抽痛太难受了,说着说着,便在母亲面前哭起来。母亲听着听着,也心酸落泪。自彭海提生病这么多年来,母亲从未在他面前抱怨过。只有一次,他听到母亲和别人诉苦:“为什么别人生的孥仔好好的,我生的就这样?”

“是做坏事做太多了。”一个老人回答她。

“我们并没有做什么坏事啊。”

“不是(此生),是前世。”

彭海提不禁想:自己这一身的病痛,真个是前世作孽太多吗?不然这病痛为何无止休地折磨自己呢。神经抽痛仍隔三岔五地在夜里造访,好不容易睡着了,他又常常做梦,梦见自己赤脚走在田间的小土沙路上,好像走在尖锥地上,刺痛难耐,只能踮起脚尖慢慢地走。然而这条路看起来好像怎么走也走不完,他不由得一边走一边感叹:“为什么这条路这么长,怎么路上的沙母这么大颗?”

当他被消磨得不成人样时,只好让还在读书的妹妹去顶替他看牛一周。但这么做,他心里是有愧疚的,妹妹还在读书,不该耽误她学习。听说他痛得太厉害了,“兵仔医生”便告诉他,有一种叫“何济公”的止痛散,是治牙痛的,可以买来吃。这药隔壁村的诊所才有得卖,彭海提自己不敢去,便叫妹妹去帮自己买。买了一包,吃了,竟然很灵验,那夜他终于能舒舒服服睡上一觉了。

彭海提着实很欢喜,“何济公”真是救星啊。但这边厢,那间卖药的诊所医生见他妹妹常常来买药,感到很奇怪——一般人牙痛的话,吃一两包就好了。医生有些担忧地问她:“妹啊,这些是止痛药,你怎么一直买?”

“有人需要。”妹妹不敢跟医生说哥哥的病。

“不能经常吃啊。”医生只好叮嘱她。

妹妹回家把医生的担心告诉了哥哥,彭海提听了,只是说:“你别管他,没办法,不吃不行啊。”

“何济公”吃多了,止痛效果也日渐减弱,慢慢地也不太管用了。买药也是要钱的,彭海提想,一直吃也不是办法,就逐渐停药了。但神经痛却仍然没有停下来。一天放牛回来,他在生产队的储物间偷了一条牛绳,拿回来在自己房间床后藏好,心里想着,要是哪天真的觉得太辛苦了,就自己了结。

六

天气开始有些异常,已经连续好几日没有下雨了,土地开始干裂,禾田开始垂头,再之后,竟都枯萎死了。这样持续了几个月,彭海提经常去游泳的那条溪也干了,这是他长这么来以来从未见过的。

大饥荒来了。

1943年那次饥荒时,他没有留下多少记忆,但这十七年后的满目疮痍,却是后来怎么都忘不了的——那年厝边(潮汕话,邻居)恰好有个男婴出世,父母便给孩子起了个名字叫“大旱”。

人民公社,一切物质归公,农民家也没存粮。开始自留地里还有一点菜可吃,一天吃一点,没多久就摘尽了,连用来熬给猪吃的糠也已被人吃得精光。彭海提和母亲一起去挖野菜,村里人也都出来挖。哪里有那么多野菜,于是香蕉皮、树根、树叶子,一切可以吃的,也都熬来填肚子了。几乎人人都得了一种叫“大脚筒”的怪病,手脚肿得跟水桶一样粗大,用手指一按就塌陷下去一个坑——其实这就是长期挨饿加上营养不良导致的水肿病。

彭海提也饿得面容惨白,手脚肿胀。为了换点吃的,他母亲把自己的一对耳环当掉了,但市面上食物价格飞涨,换回来的口粮也不过勉强吃个三两天。正值青年的彭海提已是饿得虚形,本来他因为自己的麻风病行事一直慎重,不愿再招非议,但无边消磨的饥饿还是迫使他去偷了一回人家的树薯——树薯吃多了会中毒,但他顾不得那么多了,熬熟了就填肚子。

路上的流浪乞食者也多了起来。村里有个麻风病人去乞食,被人拿扫帚头赶了出来。这人回来后跑去彭海提面前哀叹:“那些健康人去乞人家还(才)有可怜。”彭海提听了也觉可悲,他坚定地说:“我宁愿饿死,我不去做乞丐,我宁愿受死不能够受辱。”

很多人活活饿死了,幸而彭海提的继父每月还能从香港定期寄钱回家,也不时会寄米面油盐和肉等过来救济,虽然远远不够吃,但日子终归还能捱下去。到了老年时,他也依然感念“阿叔”的仁义——自他患病,“阿叔”一直配合他母亲尽力去医治这个跟自己没血缘的儿子,始终没有怨言,如今遇上这饥荒灾年,“阿叔”也始终对老家的妻儿不离不弃。

彭海提知道继父赚钱不易,不管风吹雨淋,日日穿梭于香港的大街小巷,后来年纪大些了,积存有一点钱,才自己购来几辆车子出租给别人用。或许换作别的男人,早就对在内地的家不管不顾,一个人在香港潇洒,再另娶个老婆搭灶过日子了。

母亲每次收到那些微薄的救命食粮后,照样要先拿出一些分给一样挨饥受饿的亲戚和邻居,这些彭海提都是见惯了的。想土改那时,地主富人都遭了殃,财产充公,还日日挨批受斗,一些地主仔落得流浪行乞的地步。有一次,一个地主仔来讨钱,他母亲便偷偷塞了一些钱和米。他母亲本来也是跟人轮流看守村寨门的,后来这件事被村人知道了,村干部就不再让她去,还批评她“阶级路线不分明”。但这些并没有改变彭海提母亲的心肠,之后只要有人来行乞讨食,她仍不管是谁,定要给些零钱或是吃的,有时粥锅刚揭开盖,米汤滚滚,白烟升腾,她便会先舀上热腾腾的一碗端给那人。

母亲把继父从香港寄来面粉变着花样做成各样的面食给一家人吃,后来面粉袋堆得多了,母亲就用它们给彭海提做了一件衬衫,也算是有件新衣服穿。

生产队很多的猪、鸡、鸭、牛,也都饿死了。人都没得吃,谁还管得牲畜的死活?但彭海提没有忘记他的牛,他自己饿得辛苦,不能叫牛也受饿。牛吃的草是最耐旱的,他每日照样牵着它往长杂草的荒地去找吃的,剩下一点湿润的河泥上野草丛生,裸露的死鱼骨成了滋养草的肥料,最后便宜了彭海提的那头牛。

一年多后,漫长的饥荒终于熬过去了,田地上漫生的杂草被连根铲除,村民们洒下从其他地方抽调来的稻谷种子。春天来临,地里终于冒出了青青翠翠的苗头来,又能听到四处的虫鸣鸟叫了,大地开始复苏。

彭海提和他母亲,还有他的牛,都活了下来。他的身体比之前更差了。几年的发育停滞,让他比同龄人都要矮小。作为一个病人,他原本应该多休息,多加强营养,但他劳心费力,几乎没有一日停过工,加上饥荒的摧残,神经痛变得更加频繁了。他的手指愈加走样变形,那些肉仿佛被抽干了,双手变得像鸟爪子一样。

原来别人说的是真的,这个病真是要残废的。那些在田埂上空飘荡开的预言,像一把巨形大伞一样在彭海提头上盖将下来。他感到羞耻,为这“癞哥”的名号,为日夜不停的神经痛,为这逐渐变形的手脚……他牵着牛走在这片祠堂香火旺盛的土地上,觉得很多东西对他来说已是无分。自己这样子,在这个地方,还要怎么做人呢?

他想起了那条藏了有一两年的牛绳——心里有个声音告诉他:杀死自己,拒绝这命运的宰治,拒绝预言成真。

七

别人都是对辛苦的事情一笔带过,或者干脆闭口不说,但彭海提不是,他会一直背负着它们活下去。对于自己青年时自杀未遂的那段经历,他没有一点避忌,向我清楚地讲了。这件事仿佛就发生在昨日,在离他当下的生命很近的地方,他伸手就触及它。

那夜,神经痛又发作了,彭海提终于决定要结束这一切。他一点也没有感到害怕——作为一个潮汕孩子,他原本要在十五岁(虚岁)那年“出花园”的。那是潮汕人隆重的成人礼,孩子要在浸有不同鲜花的水中沐浴,穿上外婆送的新衣裳和红木屐,拜别床脚下的公婆神,扔掉香炉碗,吃下甜菜汤圆和象征长寿的面条,表示长大成人,神明保佑,一生平安。但因为这身病,家里并没有给他办,那一晚他给自己做了这个重要的决定,想将这个选择作为自己成人的标记。

他从床后拿出了那条牛绳,站上了衣柜,房梁有点高,他踮起脚尖才勉强把牛绳穿了过去。他冷静地将绳结打紧,把头放进去,闭上双眼,便双脚蹬开柜子。然而就在这时,绳子“嘣”的一声突然就断了,他猝不及防,重重摔在地上,“哎呀”一声惨叫出来。

第二天早上起来,彭海提的腰还有点痛,走起路来有点瘸。细心的母亲发现了,又注意到他脖子上有一道乌青,便问他:“你条脖子怎么那样?”

“我老实跟你说,我不想做人了。”自知捂不住,彭海提终于说了出来,却不敢直视母亲的眼睛,“我受不住了,我不要做人了,我不想拖累你。”

母亲一下子就哭了出来。

从那以后,母亲就不肯让彭海提一个人在小厝间睡了,要他在自己租来的房子外面的厅搭个床铺。以前他一个人住,神经痛时可以自己一个人哭,现在他夜里哭,母亲便能听到了。看到他抱着双手哭,母亲便来给他按摩。

彭海愧疚不安,劝母亲先去睡:“你去睡觉,不用理我,不然我没死你倒先死了。”

母亲不解地问:“怎么这么讲?”

“你一个健康人,该休息就要好好休息,再这样下去是不行的。要是连累你也生病了,我怎么受得起?”

可是母亲仍执拗地守着彭海提,有时妹妹半夜醒过来,会被这番景象吓哭,最后便是三人一起痛哭。夜里的哭声飘出门外,厝边前后都听到了。有时邻居听到他神经痛发作,就在外面悄声议论:“不行了,抽筋了抽筋了。”

在一次神经痛发作后,彭海提就暗中备下了一瓶老鼠药,藏在房子的墙缝里。

又过了一两年,妹妹出嫁了。有一日母亲出门去看望妹妹,只有彭海提一个人在家,他想,这下机会来了。

看到母亲走远,他便去找之前藏好的老鼠药,却无论如何也找不到了。他想起在巷口卖农药的人那里看到过一种叫“特百虫”的农药,乳白色的,他心想应该不难吃,便买了回来。回到家里,他先抓了一大把糯米洗净下锅——之所以煮糯米饭,是因为他想起厝边有个老人看孙子顾着玩不吃饭,便骂他“做鬼要做饱死鬼”。他听了觉得有理,在生死的关口,还得最后好好款待一下自己。

一碗香喷喷的糯米饭下肚,心满意足,他便吞下了“特百虫”。喝完,他便马上把沾有农药的碗筷全部扔掉,想着断断不能让母亲碰到这些毒药。之后他又想,不能倒掉在家里,不要叫母亲回来了吓到,于是赶紧出了家门往屋后的竹场方向跑去——死在竹林深处无人知道,等晚点有人发现,再给他收尸就好了。

匆忙走在路上,阳光明晃晃地照在眼里,他想,这大约是此生最后一次见到光了。他突然感到眼前发黑,一头栽在地上。可没过多久,他的牵牛朋友刚好经过,看到他口吐白沫,赶紧把他送去了诊所。他醒来时,得知自己被救活了,不解地问医生:“为什么我食了那么多药还是死不去?”

医生告诉他,幸好是他先吃饱了。他只是叹息,后悔不该先吃饭。

等他逐渐恢复过来,母亲叫来了母舅。母舅一到便指着他骂:“你这个不孝子,你母辛苦一世人,饲你到这么大,你死了一了百了,留下你母怎么办?你要她难过一辈子吗?”

母舅的话像是把他在迷梦中猛然摇醒,他暂时卸下了自己的苦痛和迷惘,回头看见了母亲眼里的痛苦和泪痕,自己也不禁落泪——他怎可能是那样决绝无情的人呢?他想起了从前,想到了外嫲的嘱咐,想到从出生到现在,经历生父去世、战乱、饥荒、霍乱……母亲把她的那些孩子一个个忍痛放下,却独独留他自己一人在身边。即使现在他一身的病痛,母亲也始终给他依傍。

想到这些,他便无法再舍心而去了。他跟母舅承诺,自己不会再寻死,就算是为了母亲,他也愿意去寻觅活着的希望。

八

一晃又五年过去了,到了1970年,彭海提已在生产队看了十五年的牛,那头黄山牛看老了,队里又给他换一头水牛,他一样细心照料,把它养得肥肥壮壮。

这年间有一日,村里的大队干部跑来问彭海提,说省里办的麻风院新洲医院在“招人”,问他要不要去。一听到说是个省办的医院,又不在家乡,彭海提便心动了——反正自己也是死马当活马医,来日就算客死他乡,耳边也听不到那些不干不净的话了。

他想去新洲的另外一个原因,是对母亲的心理负担减轻了许多——在他四年前那次喝农药自杀未遂之后不久,母亲便把二十多年前被迫送人的那个小儿子找回来了,想是晚年能多个依傍。那时母亲也曾想再去找回他的两个姐姐,但打听一番后,才知道她当年是被骗了,那个媒人婆说是将她两个女儿带去富人家,实则是要把她们带到外地卖掉,结果那人在半路上病死了,彭海提的两个姐姐也不知所踪。

有弟弟在母亲身边,彭海提也没有太多的后顾之忧了。母亲虽是不舍,终究不愿见他一直受苦,想着或许去大医院能治好他的病,便同意他去。在彭海提动身的前一夜,母亲一直哭。已过而立之年的彭海提,在几个孩子中,是陪在母亲身边时间最长的,母亲又怎能不肝肠寸断?心绪不定、忧愁重重的彭海提看到母亲落泪,不禁眉目紧蹙,急躁起来:“不能哭,又不是去当兵!”“明早出门你一定不能哭啊。”

第二天分别之际,母亲果然依了他的要求,强忍着没有流下眼泪。她明白儿子的倔强和自尊。细心的彭海提看出母亲很是难过,便细语安慰她:“我去了那边,每年都回来寻你。”说这话时,他心里是发颤的,也是强忍着泪水和悲伤——此去路途殊远,其实并不知会去到怎样的环境,能否活着回来。

彭海提先被送到了潮阳当地的竹棚麻风村暂住,病人要在这里集中,等凑够了人数再一起包车去新洲医院。真到了竹棚,彭海提才知道,原来这里也是个治病的医院,建在了荒无人烟的山边,病人在里边隔离治疗边劳动——只是外头的农村人把它说得太可怖了,“癞哥寮”,多难听的名字啊。

他在竹棚住了三个月左右,也是看牛,等凑齐了约有六十人,便有人安排了一辆大客车,把他们送去了位于东莞县的新洲医院。大清早出发,到目的地时已是晚上,食堂煮好了粥等他们来,露天处在放映电影。

这是彭海提第一次出远门,他晕车晕得厉害,什么也没吃就去休息了。第二日醒来,已是身处异乡。住的是集体宿舍,一个宿舍两排平行的床铺排开,满满当当住了三十多个病人。听说整个医院的病人数超过千人,这让彭海提有些意外——原来还有这么多和自己一样的人。

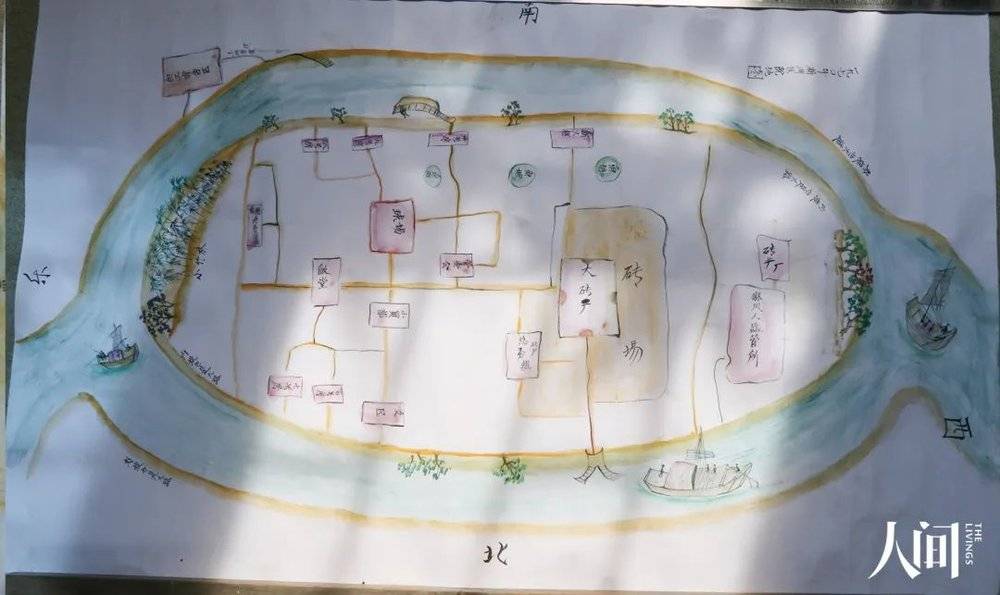

新洲医院建在了东江支流的江畔,和彭海提的家乡一样,也是近水。医院比农村条件要好,他在家里晚上只能点煤油灯,这里不管是宿舍还是外边行人道上,都是一路灯火,像白昼一样光亮。他在家每日都要打井水或溪水抬着回家用,这边却已经有水龙头了。医院里还建了个大砖厂,轮流烧砖的轮窑有二十四个窑门,可以日夜二十四小时不熄火,不停生产。彭海提第一次见识到这么大的砖厂,不禁啧啧称奇。

事实上,彭海提他们这批病人正是因着这个砖厂才有机会来新洲的。砖入窑出窑、制作煤饼、烧火、挑砖落船等等都需要用到人,砖厂最多可以容纳四五百个粗壮劳力,那段时期医院多番到潮汕各县市乡下去“招人”,主要就是为扩充劳力。新病人一进院,便要过来砖厂这边接受挑拣。进砖厂是有门槛的,一只手必须要能抓起两块砖头才行——彭海提蜷缩的双手好不容易抓起了两块砖头,却无法抓牢抓稳,很快就放下了,自然被淘汰了。

他只能成为一名杂工——这是医院里一个特殊的工种,任何时候、哪里有需要,就把他喊去。他做过很多样工作,砖厂铲煤渣,拆窑门,去水下挖泥……和在老家的生产队时一样,每样事情,他都是勤勤勉勉。

每日做到傍晚收工,浑身落满灰、邋邋遢遢的彭海提便去江边游水。新洲是沙洲,江滩上满是沙子,江水清澈见底,这让他十分欢喜。黄昏时分,红霞漫天,这是一天中彭海提最快乐最放松的时刻了,他像水鸭子一样一头扎进水里,许久才浮出头来,然后再一次扎进去,又浮上来,如此反复,直至浑身筋骨舒展了,才抖落头上身上的水珠,走上岸来。

来得久了,杂工头也知道了彭海提水性极好,便让他去做一些跟水打交道的工作——或者在水上扒船,渡病友们去对面的小沙洲上种菜种甘蔗,那里是专门搞农业的;或者去水下挖泥,把江边拐弯处浅水滩下的软泥捞出来,和上煤炭,制作烧砖用的煤饼。

有一次他去了砖窑帮忙,杂工头就叫了两个不识水性的病人去挖泥。他们站在江边干活时,刚好有一艘大火船疾驶而过,带起的浪将两人卷到了船下,最后都浸死了。消息很快在医院里传开,彭海提很是惊诧,没想到自己只一次没去挖泥,就没了两个病友。从那之后,凡是要挖泥,杂工头便把他叫去。当年家乡生产队的那个“牵牛头”,如今在这东江畔麻风院里也找着自己的位置了。

九

因为每天早晚要用力扒渡,又常常要去水下挖泥,彭海提的手总是受伤,可他即便给手贴上胶布,也不会停工。这样努力劳作,主要是生活所迫——他得自己养活自己,此外,也想着要积存一点钱,好做回家看母亲的路费。

彭海提刚来新洲不久,医院便办了夜校,一个潮汕的老病友教病人们学当地的方言白话(粤语)。白日工作,晚上学习,彭海提三个月就学会了,比病友们快些。会了当地话,他就能跟老病友聊天了。老病人管这里叫“约瑟洲”,是麻风病院的旧称,说解放前是神父修女们在这里服务的,解放后政府便把医院接管了。洲边堤坝旁那些枝繁叶茂、盘根错节的榕树,还是建院之初种下的。

不过,初来乍到,彭海提还是跟潮汕的同乡走得更近些。那时医院潮汕的病人有三四百人之多,熟悉的乡音拉近了彼此的距离,相处得投机一些的,在彼此心里就是家己人(潮汕话,自己人)。彭海提觉得大家都是“天涯沦落人”,飘落在此处,就要互相怜惜,互相帮助。

有个潮汕的老病友,是专门负责撑医生每天来回渡江的——那时医生们晚上都住在江对面的梁家村,早上才过来医院这边上班。在水上撑船是很使力气的,老伯年纪大了,知道彭海提水性好又年轻,气力不足时便叫他来帮忙。彭海提只要有空,便和这位老伯一起撑医生过渡。

彭海提有次和一位潮汕病友被安排去砖厂帮工,他们一个负责拆开窑门,另一个负责铲煤渣,轮换着做。彭海提的双手已经麻痹到不知冷热,拆窑门时常常烫伤。病友看到了,便主动对他说:“你来铲煤渣好了,拆窑门的事我来做。”

这些潮汕病友在异乡互相帮来帮去,是常有的事。这样的环境容易让人忘记他们还是病人。公允地说,新洲的医疗条件在当时算是不错的了,药房、医疗室、检查设备、手术室一应俱全,几十名医生仁心尽责,每日都会到病房给病人看病开药,并不歧视和嫌弃他们。入院体检,彭海提便查出了有肝病,一个姓肖的女医生总是过来跟进他的病情状况。肝病病人需要多吃糖,但在计划经济的年月,糖靠票证限量供应,肖医生看到有一些注射用的葡萄糖沉淀了,不能再直接注射了,就拿来给彭海提吃。

一次台风天,江面大水汹涌,那个潮汕老伯一人撑渡应付不来,便叫了彭海提来帮忙。彭海提站在船尾,由于双手不能正常卷握,撑渡时手中的竹竿不知被水底的什么东西缠到了,被顺水卷走,他便一个猛子扎进江水里,又把竹竿捞了起来。船上的医生们一个个看得目瞪口呆,潮汕老伯吓得大喊:“这样的大水以后不能跳下去啊,竹竿没了后面再去砍一支就好,这样很危险的。”

也有人开口说:“彭海提,如果有天我落水了,你可一定要救我啊!”彭海提抬头一看,说这话的正是肖医生。原来以前也遇到过这样的天气,也是病人撑医生过渡,船被大浪打翻,病人却不敢去救医生,最后便有医生溺死了。肖医生担心彭海提在救人时会多一层避忌,所以特地告诉他。

敏感的彭海提猜到了这点——医生能这样对他说话,这样相信他,他心里是欢喜的,就呵呵笑了起来,回答道:“哎呀,利是大吉(潮汕话,祈祷平安之意)。”

白天有事可忙,有人可说笑,过得很快,但夜里静下来时,彭海提仍会想家。他总是梦见在家乡,梦见在田里牵牛,去溪里捞鱼,梦见一起牵牛的朋友,梦见自己担一桶水在乡路上跑,梦见提了沟水去浇菜……许多梦里,他都是在拼命劳作。

“最多是梦见我母,我神经痛拼命哭,在梦中我的眼泪总是一直流一直流,梦到我母在帮我按摩……梦着梦着,突然哭得很大声,然后就醒了,眼泪流到枕头都流湿了。”

在离家四百多公里的麻风病院,他与母亲已经有数年没有见面了,唯一的联系方式就是写信。母亲在寄来的每封信中几乎都这样写道:“孥啊,你什么时候医好病?医好了早点回来,我们母子相依为命。”

母子千里两相思望,怎奈儿子有病在身,路途殊远,归期始终未知。

心焦之下,彭海提就去偷药——每个病人宿舍配备了一名医生和一名护士,他们每天早上来巡房时,护士的小推车上就放着当天要发放的药物。那时在医院里,没有医学常识的病人偷药见怪不怪,人人都巴望像感冒一样,十天八日就能把这一身病医好了。他的病友猴仔,十来岁的一个孩子,也跟人去偷,拿过药瓶一下子就把药片全倒进肚子里,最后被医生拉去洗肠。

宿舍中央一张乒乓球桌大小的桌子,是平日医生给病人看病的地方,有一日彭海提看到上面放有氨苯砜,便趁医生不注意偷偷拿了一些。他很小心地把药藏了起来,平时吃药时自己小心翼翼加量。可不按医嘱吃药终究还是不行,他脸上浮起红斑,手脚肿痛,还是当年在家时就做过的失败的试验。

医生来查房时看到了他的症状,说:“你是不是吃药吃太多了?”

他马上掩盖:“不是,是身体(麻风)反应了。”

知道着急也无用,他便只好安慰自己:这里医疗条件好,医生仁心,病友都是一样的,自己要耐心地等下去。

十

谁知,彭海提在新洲住下五年,病还没医好,这个医院便突然散了。

那么好的一个医院,怎么说停就停了?有人说,医院里领导关系不睦,院长意气用事,就把医院关了;又有老病人说,也可能跟砖厂收入锐减有关,以前砖厂是医院收入的大头,后来医院的土用完了,只能去外面买,扣除成本,就很难赚到什么钱了。

新洲医院解散的具体原由,现在已难以考究。总之,从1971年开始,平洲医院和接收军干的稍潭医院这两大省级麻风院先陆续解散,最后也轮到了新洲。一个具有悠久历史的麻风病院,在短短一两个月内悄然宣告消失,如突来的大风浪打在上千名病人身上,他们像洲边的茅草花一样,被四散吹走。彭海提和尚未治愈的几百名病人,收拾了行囊,分批上船,船沿着东江支流一路向东,驶开十多公里,一直驶向一座叫泗安的孤岛。

这里便是彭海提命运飘向终点,他之后余生生活的地方——泗安医院。

突然被推到这里,病人们都迷迷徨徨的,生性敏感的彭海提更是如此。他似乎有些水土不服,喝水时都觉得有股土腥味——新洲那边是沙洲,江水澄澈,水是清甜可口的。这让他好长时间都不太适应,胃口一直不好。

与新洲不同,泗安医院的运营以农业生产为主。这里盛产香蕉,阳光下一眼望去,是大片大片明晃晃的香蕉林,稻谷和蔬菜也是岛上的主要作物。彭海提擅长的事情在这里派不上用场了——病人们种作就在岛上,医生们也住在岛上码头附近,不需要他撑渡了,他“失业”了。

泗安跟农村老家一样,也是分生产队的。彭海提心想:绕了一圈,又从“城市”回到“农村”了。他只能做锄草一类较轻的农活,可是这样的工作也不是每天都有,工资相比在新洲时自然少了不少,生活不好过了。实在没钱了,他便给“阿叔”写信,叫他寄一点钱来接济自己,继父便从寄来了港币——这么多年过去了,“阿叔”还是那个“阿叔”。

病人宿舍是一间四人,倒是比新洲的大宿舍要好些,只是他住的二楼,虽然有水龙头,却常常没水。有个从部队患病送来的,在水龙头接不到一滴水,一气之下便从楼上跳了下去,当场摔死了。

宿舍楼上楼下各有一间诊室和药房,照样是每天有医生来看病。一日彭海提去看病时瞧见有张空椅子,便顺手拉来要坐下,没想到值班医生看到了连忙摆手:“不行不行,这张椅子不是你坐的,你坐那一张。”他抬头一看,那个医生的帽子和口罩将脸上包裹得严严实实,根本看不出模样来,立刻意识到,这里的医生对麻风病怕得要紧。

刚到泗安时,彭海提仍像在新洲一样,傍晚收完工便去江边码头游泳、洗澡。后来住在附近的职工看见了他,说“这里不是你们来的地方”,他游水的乐趣也被剥夺了。

回想在新洲时,医生和病人互相尊重,说说笑笑是常有的事。医生每天就在宿舍中间的桌子旁给他们看病,彭海提和舍友们常把那里当饭桌,端着饭碗在上面吃饭,医生看到了也不曾说什么。有些病人症状轻微,手脚完好,健壮如牛,闲下来了便去篮球场打球,医生看到了就去和他们一起打——几年下来,也没有一个医生传染上麻风病。

两个医院同在东莞,同属省卫生厅管辖,为何会有如此大的差别?大概是因为泗安医院最初只是县级麻风院,直到1963年才“升级”,医护人员的专业素养自然远不及历史久远的新洲,如今又突然涌入几百名病人,它一下子如何消受得了?

新洲一散,彭海提在那里交的很多朋友也都离散了,之前一起在砖厂做杂工的病友已出院回家了,常叫他一起帮忙摆渡的潮汕老伯则去了一个海浪险恶的海岛麻风院。也有好几个潮汕病友一起过来了——大只佬,林楠,黄德平、猴仔——经过了一场风浪,大家还能在泗安相聚,彭海提和他的朋友们更加倍珍惜这段缘分,比之前更显亲密了。

到泗安两三年后,彭海提开始自己养鸡养兔,中秋过年,他便叫了手脚好的黄德平帮忙宰杀鸡兔,唤上大只佬等几个好友,摘了地里的青菜,凑了几盘菜肴,围坐一起,边吃餐饭边说说笑笑。彭海提越来越感到“远亲不如近邻”,这些聊得来的朋友就像自家兄弟一样,泗安也是他的家了。

那时他与大只佬同个宿舍——大只佬真名郑育强,生得人高马大,身体肥壮,所以彭海提他们便给他起了个这个外号。有一次,大只佬的弟弟来医院探望,要来宿舍,彭海提自知手脚不太好,模样又吓人,心想,当年家里的亲弟弟吃饭时要求自己单独用一双筷子,何况别人呢?他不愿彼此尴尬,也不想影响舍友兄弟相聚,便自觉走开了。大只佬知道后,特地把他找了回来,对他说:“不怕的,我弟弟不怕。”搞得彭海提反而有些不好意思。就这样,彼此消了芥蒂,大家围坐一起吃了顿饭。

如此跟朋友们相互扶持着在泗安住了四年,彭海提收到了一封家书——不是母亲寄来的,而是当年过继给母舅的哥哥写的亲笔信。彭海提颇感意外,离家近十年,这个亲阿兄从未和自己联系过的。待拆开信,看到的却是触目惊心的消息:弟弟自杀了。

改革开放了,弟弟有闯劲,想要赚大钱,跟着人家承包山头打石,没想到缺乏经验,石头销路不好,最后钱没赚到还欠了一身债。他想不开,便直接在山头上吊了。彭海提拿着信看了又看,手直抖,似乎不敢相信。眼泪早已溢满了他的眼眶,他喃喃自语:“他是个健康人,怎么就这样死掉了?”

那一刻,他真希望死的是自己。

十一

弟弟死后不久,彭海提又收到一封信,这次是母亲寄来的了,希望他能回家,见一面。彭海提想,跟母亲一别已十载,确实应该回家一趟了。

泗安医院仍是隔离治疗,想出岛,必须得以重要事由向医院请假,获得批准才行。因为请假制度严苛,常有病人半夜偷偷划了小舟偷渡出去。但彭海提想光明正大地走,他回信让母亲跟村里大队打张证明,说明家中有急事。这张证明最后通过电报发到了泗安医院,彭海提被批准请假回家探亲。终于可以回去见母亲了,可他却连一双正经鞋子都没有。有个当过兵的舍友知道了,便拿了一双解放鞋给他。

彭海提要先从东莞坐船去到广州,再在那里坐车回家。上了渡船,那个摆渡的一见他的手脚模样,知他是泗安来的,就要他买五张船票。

“这是谁人规定的?”彭海提理直气壮地反问。那摆渡的便说,这个座位你坐了,前后左右都没人敢坐了,所以要收五张票的钱。彭海提却不同意,一直要他给出合理依据,那人自知是在欺负人,再纠缠下去会影响行船,便只好只收一张票,不情愿地让他上船了。

到了广州大沙头码头,上了岸,已是下午四点多,彭海提只能在附近过夜,第二天再乘车回家。看到路边有家旅店,他便走了进去跟服务员说要住宿。服务员看到他的手脚模样,便不想让他住,还调侃他:“这里住满了,你可以去找外侨宾馆。”

彭海提是第一次住旅店,也就真信了。人生地不熟,他只好又上了公交车,问别人,外侨宾馆在哪里?车上的乘客听了,都笑了起来。他听着不对劲,又去问售票员。售票员看着他,冷冷地说,外侨宾馆我不知道,这里下去就有宾馆。他赶忙下了车,果然看到有家旅店,便走了进去——没想到那家旅店也说“住满人了”。

从第二家宾馆出来,他恍然大悟,决定坐公交车回去,去找第一家旅店理论。到了那里,他看到有个人正好在办理入住,耐着性子等那人登记完了,便上前去问:“你不是说已经住满了?”

“刚刚那个人是提前预约的。”那个服务员敷衍他道。

“我还比他先预约呢。”他知道了对方是看他手脚不太好,心里怕他,便昂起了脖颈说,“你要不给我住,你走到哪里,我跟到哪里。”

那服务员则听得怔住了,半晌没出声。彭海提见他有点不知所措,便见势晓之以情:“我一个出门人,出门在外,你不给我住,我去哪里过夜呢?”

那服务员就有点不好意思起来,何况那时是旺季,旅店也是要想尽了办法赚钱的,于是便改口说:“现在真是没房间了,你要不介意的话,可以在走廊处安个床位。”

“好好,有个地方落脚就行。”彭海提此时已经乏了,不愿再折腾,便应承了下来。

“(旅店的)饭堂要关门了,你赶快去吃吧。”办好了入住手续后,那服务员又忍不住提醒了一句。

“好好,多谢。”彭海提就把早前的不快丢掉了。

来回折腾一番,已是掌灯时分。吃完饭回来,彭海提便扯着被子躺下了。回想起这一天经历的种种,不禁叹息了一声——没想到这么久出一次门,在社会上就被如此歧视,心中的酸楚只有自己知道。但想到明早还要赶路,只好先不去想那么多,闭眼歇息了。

到了,那个他午夜梦回许多次的彭厝村终于到了。这是他曾经住了廿五载的地方,是他的故乡。

就在踏入村寨门一刻,彭海提迎面撞见一位相熟的老人,老人一眼便认出了他,欢喜地说道:“孥啊(孩子啊),你回来啦?”她亲昵自然地拉起彭海提的手,注意到了那只手已经变形——有的手指已经没有了,剩下的手指也都蜷缩着无法自然伸直。

老人眼里的光泽消失了,露出讶异的神情。她用自己布满老年斑的粗糙的双手慢慢地轻轻地在彭海提的手上摩挲着,晶莹的液体充盈了她的眼睛,又顺着眼沟垂落下来:“孥啊,你的手怎么变成这样了?”

母亲一个人住在他过去住的那间小破厝里,听说这个小屋是曾经的富人家建来放棺材的,彭海提想起自己第一次上吊自杀就在这里,真是半只脚踏入棺材又出来了。还没进家门,母亲的眼泪已像雨水般往下落。她拉着已经四十三岁的彭海提从头到脚打量了许多遍。彭海提注意到,以前身材高大的母亲,如今腰已经有点弯了,头发也开始泛白了。

“你怎么这样了?”母亲心疼地问道。

“我们在农村不懂,治得太慢太迟了。”彭海提流着泪答。

得知彭海提回来了,同村的那个嫂子也过来礼貌性地问,要不要过去吃饭?彭海提自觉,说不用了,在母亲家里吃就好。哥嫂便送了一些菜过来。这时生产队已经没了,当年跟彭海提一起牵牛的朋友们有的去当了兵,有的外出打工,大多不在家。说起时代的变化,提起吊脖子自杀的弟弟,母亲便不停地抹泪,问:“为何命运对我如此不公?”彭海提听得心里凄然,想着自己也是一样的,但他不能说出口来,还要引开话宽慰母亲。

他拿出过去十年里省吃俭用积存下来的几十块钱,递给了母亲。母亲始终不收,说他还在医病,让他带回去买点东西吃。彭海提最后说:“这是我做工的一点辛苦钱,是做儿子的一点心意,你一定要收下。”母亲便只好收了。

闲话间,母亲说起了村里以前一个喜欢过彭海提的女孩,说人家等了他好多年,等到三十岁了才出嫁,跟着丈夫一起去了海南岛。彭海提听了不住叹息:“哎呀,怎么那么傻,我一直叫她不要等。”

那个女孩彭海提自然是忘不了的——当年他在家时,女孩看他勤勉真诚,喜欢上了他,甚至跟他明说想要嫁给他。那时他已经有病了,她是知道的,却一点没有嫌弃,只叫他好好去医治。后来女孩得知他要去大医院治病,还悄悄找了他,说要等他回来。彭海提急了,郑重地对她说:“你不要等我,不会有幸福的。你去找别人。”

彭海提就这样推开了那女孩,心里却像被刀剜了一下——眼前这个好姑娘,他难道不爱吗?是他不能爱。如果他能像“阿叔”一样,日复一日、年复一年地肩负起家庭的责任来,他一定是会答应的。但他不能给她留下虚假的希望。说出那话时,他心里充满了悲哀。

母亲又在唏嘘感叹——彭海提刚开始患病时,她还叫他去相过一次亲,后来看着他的身体逐渐变差,成家的事才不再提了。

住了十日,假期尽了,彭海提便要动身回泗安医院了。母亲的那句话终于还是问出了口:“你能不能不要回去?留下来我们母子相依为命。”

得到儿子否定的回答后,这个老妇人似乎感到命运的一切都涌来了——在革命中牺牲的前夫,不知所踪的两个女儿,远在香港不知归期的丈夫,自杀的小儿子,还有海提——她心头最大的疼痛和困惑。

母亲不再说什么了。怕耽搁下去母亲会更难过,也怕自己会大哭,彭海提狠下心走了。他心里清楚,就自己的身体情况,就这外面人待他的情形,这一走,恐怕是回不来了——虽然,这里有母亲在,可有了这个病,很多东西已经无法两全,只顾得了自己了。

他只希望,母亲能明白他,原谅他。

本文分上下两篇,未完待续。

本文来自微信公众号:人间theLivings (ID:thelivings),作者:张馥兰,编辑:许智博