本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:瞿立建,题图来自:视觉中国

1953年4月25日,一篇影响世界的论文在Nature发表——《核酸的分子结构》(Molecular Structure of Nucleic Acids)。人类自此了解了DNA的双螺旋结构以及对遗传学的意义。今天,我们来回忆这段传奇。

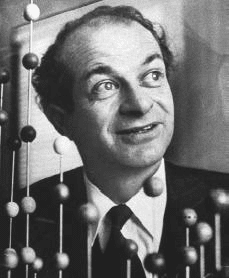

1962年12月10日,瑞典斯德尔歌尔摩,三位科学家威尔金斯(Maurice Hugh Wilkins)、克里克(Francis Crick)和沃森(James Watson)依次上台,领取诺贝尔生理或医学奖,这一科学界最高荣誉。他们因“发现核酸的分子结构及其对生物中信息传递的重要性”而获奖。

他们的工作主要完成于1953年,至今正好70年了。

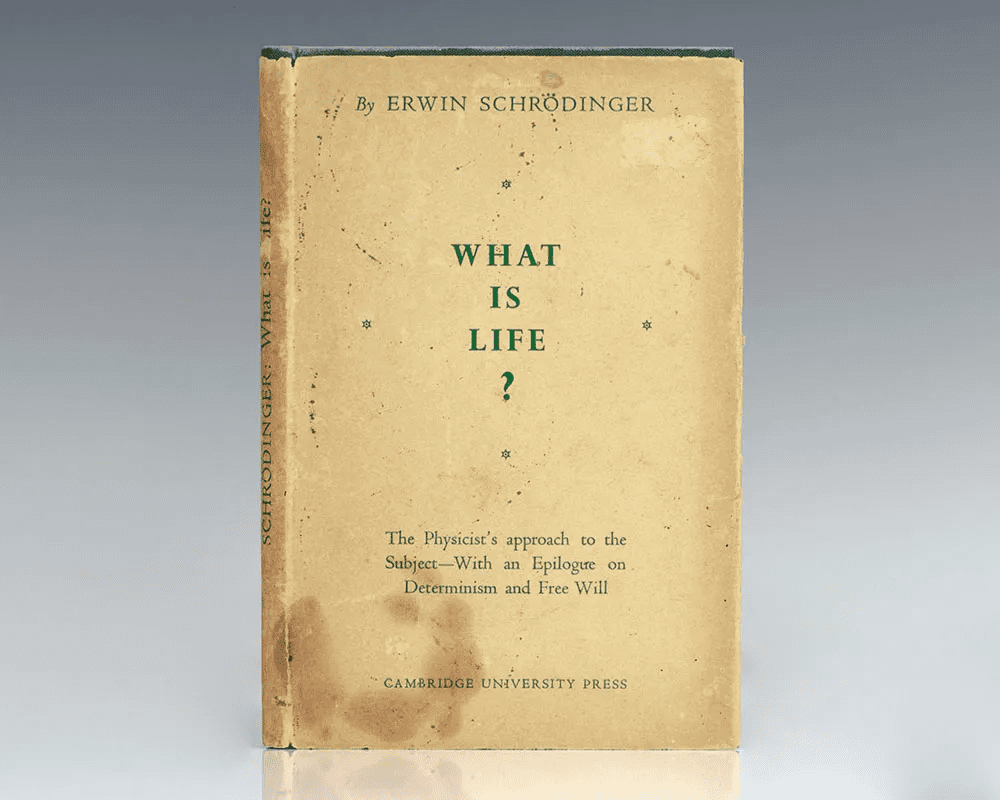

三人中沃森是学生物的,威尔金斯和克里克都具有物理学背景,他们走入分子生物学这个领域,受到同一本书——薛定谔的《生命是什么?》(What Is Life?)——的激励。

我们来走进他们的故事……

相识于一书

第二次世界大战接近尾声,参与曼哈顿计划的科学家们在思考战后的去向。有人要继续研究更大的炸弹——氢弹,有人要去研究核能发电,有人要继续自己战前的研究,有人要另找学术研究的方向,还有人要改行,不再做科学家了。

莫里斯·威尔金斯是英国人,在曼哈顿计划中参与同位素分离的研究。当时他才29岁,也在思考自己的未来。他希望继续从事科学研究,但绝不再做核物理相关的研究,因为核武器的毁灭性令他内心不安。

但是,要做什么呢?

威尔金斯的一位同事哈里·马西(Harrie Massey)借给他一本书——《生命是什么?》,这本书是根据量子物理学家薛定谔于1943年2月在北爱尔兰都柏林三一学院的一个讲座整理而成的。薛定谔在书中说,生物学独立于物理学和化学的认识是不对的,生物应该从分子和原子的层次进行研究,生物和非生物世界都遵循相同的物理定律。薛定谔特别论述了他对遗传现象的洞察,基因应是一个蛋白质大分子(当时科学界的主流观点认为遗传物质是蛋白质),基因的物质结构为非周期性晶体结构。

威尔金斯被薛定谔的书中的观点深深吸引,知道了自己要做什么,他要成为一个“生物物理学家”。他追随自己的博士导师蓝道尔(John Randall)教授回到英国研究生物物理,师徒二人最终在伦敦国王学院建立了研究组。

马西还给他介绍了一位同行,弗朗西斯·克里克(Francis Crick),两人恰好同龄。

克里克于1937年获得伦敦大学学院科学学士学位,本来他继续攻读博士学位,但实验设施毁于纳粹德军的轰炸,学业被中断。此后他进入英国海军部工作,他的领导正是理论物理学家马西,即威尔金斯在曼哈顿计划中的同事。

战争结束后,克里克对未来要做什么颇为迷茫。克里克做了一些应用研究,成就不突出,自己也不感兴趣,他感兴趣的是基础研究,但又怀疑自己的能力。

克里克的朋友说,你能说会道,又懂科学,非常适合做科学传播方面的工作。克里克觉得这个主意不错。

有一天,他在办公室高谈阔论科学的最新进展。晚上,他突然觉得很空虚,自己对这些话题的了解仅仅来自一些科普刊物,其实没有深刻的理解,自己不是在传播科学,是在闲聊科学。

克里克决定去做真正的科学。选什么方向呢?选自己真正感兴趣的方向。克里克认为:

为科学而生活,如同为宗教而生活,都需要高度的献身精神,人只有对所从事的行业满怀热忱,才可能如此投入。

如何找到自己真正感兴趣的方向?克里克的方法叫做闲聊测试,即你真正感兴趣的就是你整天闲聊的那些东西。利用这个方法,他找到了自己的兴趣所在:

生物与非生物的交叉领域——分子生物学

大脑的工作原理——神经生物学

根据自己的物理学背景,第一个选择更靠谱一些。克里克决定不再犹豫,就是它了。

另一个影响克里克做出选择的因素是薛定谔的书《生命是什么?》,他接触到这本书也是马西借给他的(不知道是不是同一本书)。克里克从书中得到的信息是:生命科学即将迎来大变革。

这时候,克里克收到眼科生理学家哈特里奇(Hamilton Hartridge)的工作邀约,他将得到一个正式编制的职位。克里克做了一周的思想斗争,拒绝了这个工作,还是决定追求理想,寻求一个与分子生物学相关的工作。

因此他向曾经的上司马西——现在是伦敦大学学院的教授——求助。马西引荐了两个人,其中一个人就是马西在曼哈顿计划中的同事威尔金斯。

克里克拜访了威尔金斯,了解到威尔金斯正在努力把物理学的技术用于观察细胞,克里克觉得这太偏向生物了。而蓝道尔也不喜欢夸夸其谈的克里克,因此克里克与威尔金斯现在无缘一起工作。但两人自此成为好朋友。

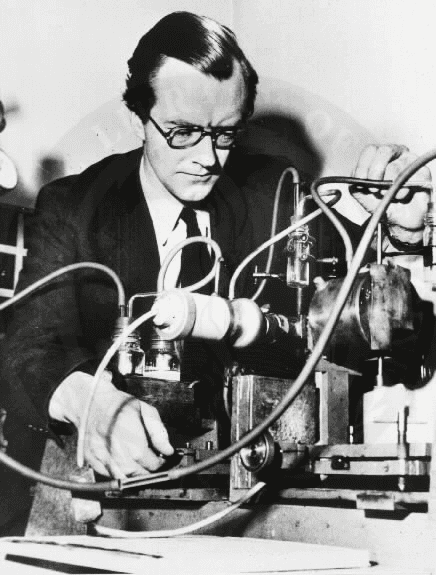

克里克与威尔金斯分别之后,辗转于多个课题组,最终落脚在了剑桥卡文迪许实验室,成为一名博士生,他的课题是用X射线晶体衍射技术来研究蛋白质的结构。克里克终于得偿所愿,可以研究分子生物学了。

威尔金斯与新同事富兰克林

威尔金斯从组里一个学生那里得知一个重大消息,美国科学家已经从实验上得到结论:基因物质就是DNA!

果真如此的话,DNA的结构和功能将是生物学里最重要的研究课题。威尔金斯和老板蓝道尔商议,停下一直在做的工作,即开发合适的显微镜来研究细胞,转而集中力量于DNA研究。这个决心是不容易下的,毕竟他们在显微镜方面付出了许多时间和精力,是《生命是什么?》这本书让威尔金斯下了决心,因为DNA应该就是薛定谔所说的非周期性晶体。

用什么工具研究DNA呢?

一位来自美国的访问学者建议使用X射线衍射技术,并提到美国的生物化学家就用这项技术研究病毒的结构。

威尔金斯听从了建议。下一个问题则是,哪里获得样品?

1950年5月,在伦敦举行的一次学术会议上,瑞士伯尔尼大学的有机化学教授鲁道夫·西格纳(Rudolf Signer)慷慨地拿出多瓶自己制备的DNA分子样品,让有需要的人自取。西格纳自豪地宣称:

我的样品的质量敢认第二,我不知道谁敢认第一。

威尔金斯就这样获得了宝贵的DNA样品,最终靠西格纳教授的样品破解了DNA的分子结构。西格纳教授的功劳值得铭记,光明大气的科学精神值得学习。

但是,威尔金斯不精通X射线晶体学,之前还受限于样品,实验进展很慢,因此他与老板蓝道尔决定招聘一位X射线晶体学专家。

获得这个职位的是物理化学家罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)。

富兰克林于1940年获得剑桥大学学士学位,在二战期间为军方服务的同时开展煤炭方面的研究,并以此领域的研究成果于1945年获得剑桥大学博士学位,1947年赴巴黎做博士后研究,并成为X射线晶体学专家。1951年入职蓝道尔的课题组。

富兰克林报到的时候,威尔金斯在度假。蓝道尔告诉富兰克林,由她带着威尔金斯的博士生雷蒙·葛斯林(Raymond Gosling)来负责DNA的X射线衍射研究。富兰克林则认为是自己独立负责这一研究方向。

威尔金斯度假归来,发现自己的博士生在跟着新来的职工做工作,误以为老板给自己配了一位助手。

二人由于性格原因,竟然没能解决这个误会,蓝道尔作为老板也没有明确他们的关系。这两位同事终生关系糟糕,为科学史一大憾事。

威尔金斯结识沃森

1951年5月22日至25日,联合国教科文组织赞助的学术会议“原生质亚微结构研讨会”(Symposium on The Submicroscopic Structure of the Protoplasm)在意大利那不勒斯举行。威尔金斯决定在会议上讲他和学生葛斯林做的DNA的X射线衍射研究。

威尔金斯的报告吸引了一位美国年轻人的极大兴趣。他就是詹姆斯·沃森。

沃森自小喜欢观鸟,但在芝加哥大学读本科期间的1946年读了薛定谔的书《生命是什么?》之后,他的志向从研究鸟转向遗传学。沃森自1947年开始在印第安纳大学攻读博士学位,他的主要研究方向是噬菌体,并以此了解基因是怎样控制细胞遗传的。沃森的导师是生物学家卢里亚(Salvador Luria)和生物物理学家德尔布吕克(Max Delbrück),德尔布吕克是较早转向生物学研究的物理学家,他影响了薛定谔关注生物学问题。

沃森的导师卢里亚认为,要搞清楚遗传,就要先搞清楚基因的化学结构。而自己不想再去学化学了,明智的做法是把自己的一个学生送到化学家手下学化学。他选中了沃森。

卢里亚精心为沃森选了一位又懂化学又懂遗传学的导师,丹麦哥本哈根大学的卡尔卡(Herman Kalckar)。可惜,卢里亚的苦心落空了,卡尔卡丝毫不能激发起沃森对化学的兴趣,他转而跟了另外一位教授继续做噬菌体研究。但是,沃森念兹在兹的还是基因的分子结构。

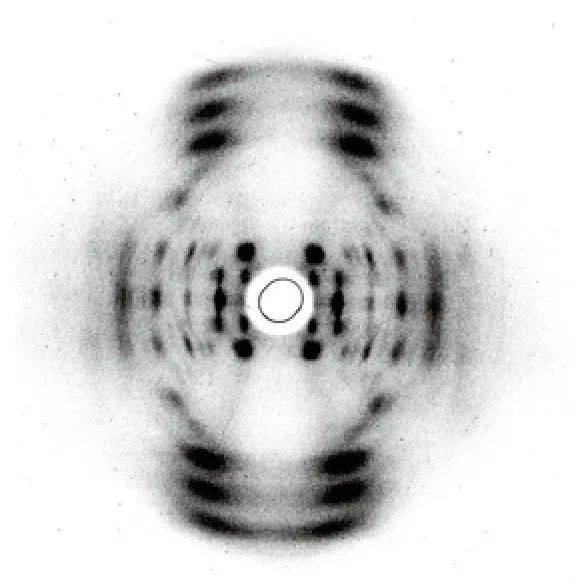

在那不勒斯的会议报告厅,威尔金斯开始了他的报告,沃森坐在最后一排,一边听报告一边看报纸。威尔金斯逐渐讲到他和自己的学生对DNA的研究,并通过幻灯片投影出了截至当时DNA晶体最清晰的X射线衍射图。沃森一激灵,抬起了头,报纸滑落到桌子底下。威尔金斯说,X射线衍射图可以推断出DNA的结构,那么,理解基因的遗传原理也就不远了。

威尔金斯的报告毫不生动,却令沃森对DNA的研究神往。

会议期间,沃森找到威尔金斯,表示愿跟随他用X射线衍射研究DNA,甚至利用在那不勒斯旅游的妹妹对威尔金斯用上了“美人计”,结果也没能达到目的。

沃森回到哥本哈根后,读到了美国化学家鲍林(Linus Pauling)在多肽X射线衍射方面的多篇论文,还了解到鲍林提出的蛋白质的螺旋结构模型。沃森想到,X射线衍射技术用于核酸研究一定有前途,更坚定了自己要做DNA研究的决心。

跟谁学习分析X射线衍射图的技术呢?

鲍林?他名气太大,自己资历太浅,受的训练不够,他应该看不上自己。

威尔金斯?不愿意再次用热脸去贴威尔金斯的冷屁股。

沃森了解到剑桥大学卡文迪许实验室的佩鲁茨(Max Perutz)教授应用X射线衍射方法研究蛋白质结构。他通过导师卢里亚的人脉,如愿进入佩鲁茨门下做博士后。

沃森在这里遇到了正在佩鲁茨门下读博士的克里克。虽然克里克比沃森年长12岁,但二人毫无代沟,一见如故,惺惺相惜,志同道合,在一个研究蛋白质的课题组里,两人都认为DNA比蛋白质更加重要。两人天天在一起热烈讨论,佩鲁茨将他们两个分到一个办公室,以便不打扰到其他人。

于个人,于科学,这真是一个幸运的决定。

二人一边应付着老板的蛋白质课题,一边私下讨论、思考DNA的结构问题。

双螺旋

威尔金斯回到伦敦,继续收集各种生物的DNA来做X射线衍射实验,得到的结果都是类似的,这说明各种生物的DNA都有一样的结构。

具体是什么结构呢?

蓝道尔组里另一位研究人员亚历克·斯托克斯(Alec Stokes)根据衍射图做了数学计算,初步判断,DNA具有螺旋结构。

1951年7月,威尔金斯访问剑桥,与这里的多位X射线大咖——包括自己的好朋友克里克——交流,大家都同意衍射图显示的是螺旋结构。

威尔金斯当然要与本课题组里的X射线衍射专家富兰克林讨论,但是富兰克林很生气,称威尔金斯干了她负责的工作,让威尔金斯“玩你的显微镜去”。

蓝道尔非常简单地处理二人的紧张关系,让他们各自做各自的,互不打扰。

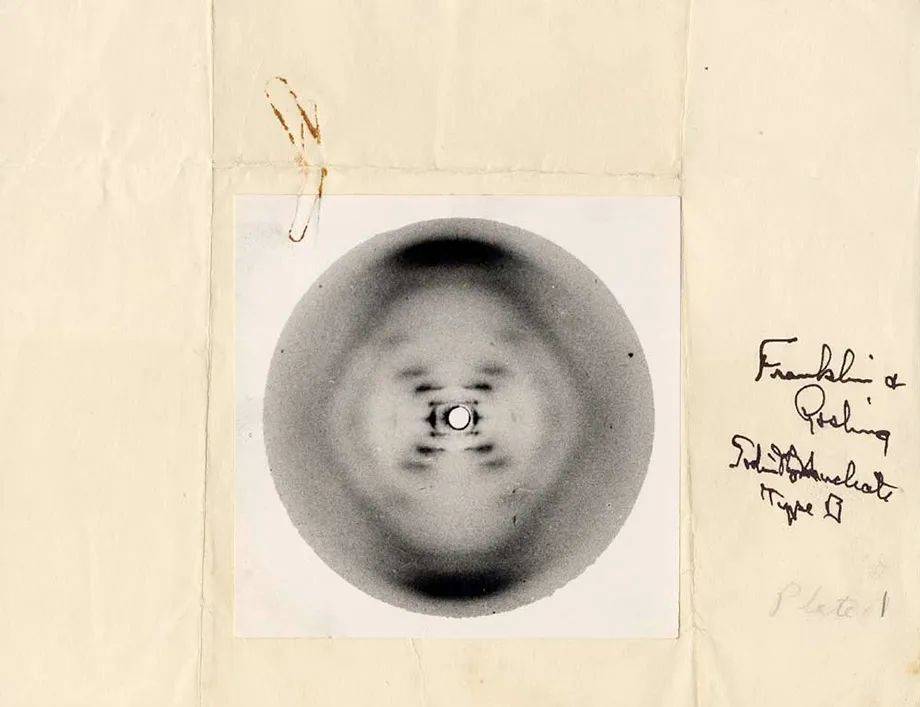

富兰克林搭建了更先进的X射线衍射装置,得到了更清晰的DNA的X射线衍射图。

威尔金斯与斯托克斯讨论富兰克林的图,让斯托克斯从衍射图算出结构。斯托克斯在坐火车时做了计算,结论是螺旋结构。威尔金斯与斯托克斯兴奋地去找富兰克林讨论,没想到,富兰克林怒问:“你们为什么解释我的数据?” 此后,威尔金斯与富兰克林不再往来。

1951年11月,蓝道尔的课题组组织了一个小型的DNA学术会议,主要报告他们取得的最新成果。剑桥大学的沃森和克里克非常期待这个会议。

克里克和沃森从没做过DNA的实验,他们一直试图靠思考别人的数据来洞察到DNA的结构。最初,克里克打算通过数学严格地算出来,却没能成功。他和沃森开始研究鲍林在多肽方面的工作,看看鲍林是怎么得到多肽的结构的。他们了解到,鲍林之所以能够发现α-螺旋,不是靠盯着X射线衍射图谱看的,也不用纸和笔进行严格的数学推导,他的主要工具就是一组用球和棍做的分子模型,像小孩子拼插积木一样,拼出最合理的结构。

沃森和克里克决定用同样的方法去解决DNA的结构问题,他们迫切需要更精细的X射线衍射图。国王学院这次会议是个宝贵的机会。

会上,威尔金斯、斯托克斯、富兰克林依次做报告。富兰克林展示了当时最清晰的DNA的X射线衍射图,以及丰富的数据。

沃森回去之后,克里克与他讨论会议上得到的新信息,结果,沃森想不起来多少有用的信息,因为沃森对自己的记忆力过于自信,台上富兰克林的美貌让他不时想入非非,因而没做笔记。

沃森和克里克在以前工作的基础上,加上沃森带来的片鳞半爪,想出一个三螺旋结构:三条主链在内,碱基在外。他们利用分子模型搭建出了这个三螺旋结构,并邀请国王学院的同事们参观和讨论。

富兰克林看了一眼,直接就否定了这个结构。富兰克林说,DNA分子由于骨架上的磷酸基团带负电而有较高的水溶性,所以主链不可能在内部。富兰克林还提出一个重要的问题:三条链靠什么结合在一起?

蓝道尔知道了沃森和克里克做的工作之后,与剑桥卡文迪许实验室主任交涉,要求沃森和克里克停止这方面的研究,这是国王学院的工作。剑桥方面同意,不过沃森和克里克依然秘密推进工作。

美籍奥地利生物化学家埃尔文·查戈夫(Erwin Chargaff)来卡文迪许实验室访问,沃森和克里克与他进行了交流,结果遭到了查戈夫的鄙视,因为他们连DNA的四个碱基都分不清。沃森和克里克还是从查戈夫得到了一些最新的知识,DNA中的腺嘌呤与胸腺嘧啶数量一样,鸟嘌呤与胞嘧啶的数量也是一样,即查戈夫法则。

1952年秋,卡文迪许实验室来了一位博士生,彼得·鲍林(Peter Pauling),他来头可不小,是美国大科学家鲍林的儿子。彼得被安排进沃森和克里克的办公室。彼得向两位同事透露,他爸爸也在做DNA结构的研究。沃森和克里克马上变得紧张:能竞争得过鲍林吗?

1952年的圣诞节后,彼得告诉沃森和克里克,他爸爸的论文已经写出来,准备投稿了。沃森和克里克不啻冷水浇头,感觉自己的努力全都白费了。冷静下来之后,两人问彼得,能不能让他爸爸寄来论文初稿,供他们学习学习。

彼得真是个老实孩子,让他爸爸寄来了论文初稿。沃森和克里克看过之后,一颗悬着的心暂时放下了,因为鲍林给出的结论是三螺旋结构,与自己被否决的模型类似。但他们也知道,以鲍林的水平,迟早能看出这个模型的错误,时不我待,必须加快工作节奏,抢在鲍林之前得到正确结果。

沃森和克里克马上找到卡文迪许实验室的主任,表示必须放弃与蓝道尔课题组的君子协议,再不抓紧,赢家将是美国人鲍林。主任同意了,并让他们快马加鞭抓紧干。

沃森和克里克继续应用鲍林的方法,即拼插分子模型,而这需要参考X射线衍射图。他们能看到的图发表于5年前,且不够清楚。他们急需最清晰和准确的X射线衍射图。这样的图只有富兰克林才有。

1953年1月,沃森赶到伦敦国王学院找富兰克林商量合作的可能,遭到断然拒绝。沃森从富兰克林办公室出来,被威尔金斯叫到办公室,后者从抽屉里拿出一幅X射线衍射图。这幅图是1952年5月博士生葛斯林在富兰克林指导下拍摄的,上面有富兰克林的编号51。

沃森真是又惊又喜,带着图51回到了剑桥。

沃森准备大干一场,让机械师制作更多分子模型。结果,一个月过去了,机械师还没做好分子模型。沃森等不及了,他剪开几个纸板箱,自己做分子模型。

沃森反复拼凑,最后终于得到最合理的结构,DNA由两条链组成,主链在外侧,内部是碱基,且腺嘌呤与胸腺嘧啶、鸟嘌呤与胞嘧啶分别通过氢键配对,将两链结合在一起。整体为螺旋结构,且与查戈夫法则相符。

DNA双螺旋结构出炉了。这一天是1953年2月28日。

沃森让克里克检查这个螺旋结构。克里克发现,一切都与衍射图相符。

克里克抑制不住内心的激动,在剑桥大学的餐厅里,见谁跟谁说,他破解了生命的秘密。

机械师终于送来了金属的分子模型。1953年3月7日,沃森和克里克搭建出来他们的DNA模型的最终版本。二人看着这座1.8米高的模型,简洁、优雅,他们知道,不会错了,这就是他们一直求索的DNA结构。两人也能轻松看出,双链打开,根据碱基配对规则,就可以复制出新链,进而传递遗传信息。

他们邀请各路科学家参观这个模型,来参观者无不被这个简洁的分子模型所震撼。

威尔金斯说:“这个模型在说话,它说,不管你信不信,反正我就是对的。”

生物物理学家德尔布吕克说:“这像一元店里就能买到的儿童玩具,印在《生活》杂志里,连5岁的孩子都能看懂,谁看到都会感到惊奇。”

富兰克林说:“真漂亮,但是,你怎么证明它是对的?”这就是富兰克林的风格,严格地有一份证据说一分话。

传播科学新进展不能靠展览,要发表论文。现在事情有点复杂,沃森和克里克只提出了模型,但没有数据,数据归国王学院。沃森和克里克提出共同写论文,但被国王学院方面拒绝。

国王学院课题组老板蓝道尔和卡文迪许实验室主任最后达成协议,分别发表论文,并与Nature编辑部确定好,双方论文同期发表。

1953年4月25日,Nature发表了双方的3篇论文。沃森和克里克的论文——署名顺序抛硬币确定——阐述DNA的双螺旋结构,威尔金斯和富兰克林拒绝合写论文,分别写了一篇,用数据和图来表明沃森和克里克的论文是正确的。

DNA发现的故事中还有着人性幽暗的一面,比如富兰克林做出了巨大的贡献,却没有得到应有的名望。沃森在他写的DNA发现回忆录《双螺旋》中丑化富兰克林,令人不齿。后来有其他的传记为富兰克林辩护,但将其美化过度,并没有真实还原这位科学家应有的形象。早已故去的富兰克林在许多人心中的形象已经异化,甚至成为了极端女权和反犹主义的牺牲品。富兰克林被称为“DNA黑暗女士”,没有在当时得到公允的评价,着实令人遗憾。

结语

1953年5月30日,沃森和克里克在Nature上又发表了一篇论文,与第一篇论文类似,这篇论文依然没有数据,只有推理。这篇论文推断,DNA双链解开,复制出完全相同的子双链,这就是基因复制的机制。本文还提出,DNA的碱基序列起到编码遗传信息的作用。

沃森对这篇论文略为低调,而克里克觉得这篇论文比第一篇Nature论文更为重要,而克里克到处分发这篇论文。而沃森和克里克的朋友们,比如威尔金斯,认为这篇论文言过其实。

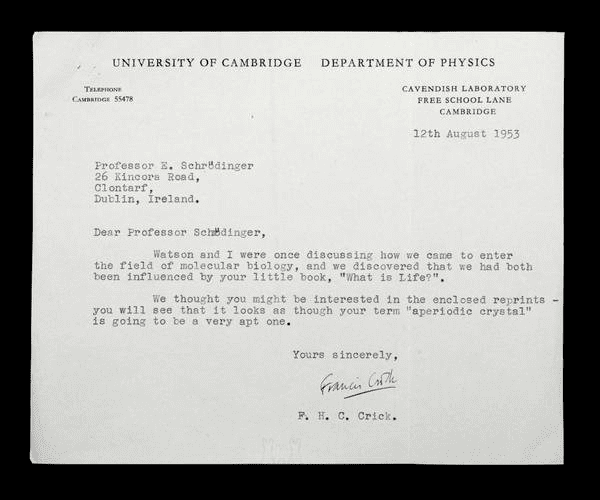

1953年8月12日,克里克将两篇Nature论文寄给了薛定谔,附言中说:

沃森和我曾谈论过因何进入分子生物学领域,我们发现我们两人都受过您的书《生命是什么?》的影响。我们觉得您可能会对所寄来的论文感兴趣。您会看到,您提出的“非周期性晶体”一词有望变成一个精当的术语。

1953年10月,美籍俄裔物理学家伽莫夫(George Gamow)给出了遗传编码的数学原理。

之前,“编码”“遗传信息”等说法只是比喻,至此有了科学基础,现在已经成了生物课上的常用词汇。

生命即信息,承载于基因中,编码在生物体内每个细胞中,这深刻改变了我们对生命的看法。甚至人类社会乃至人这个物种都将被改变。

参考资料

James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, and Maurice Wilkins: the scientists who revealed the structure of DNA. Audrey Borus. New York: Rosen Publishing, 2021

Life’s Greatest Secret The Race to Crack the Genetic Code. Matthew Cobb. New York: Basic Books, 2015

The third man of the double helix the autobiography of Maurice Wilkins. Maurice Wilkins. New York : Oxford University Press, 2005

The Secret of Life: Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick, and the Discovery of DNA's Double Helix. Howard Markel. New York: W. W. Norton & Company, 2021

狂热的追求.(英)弗朗西斯·克里克著.长沙:湖南科学技术出版社, 2018.05.

双螺旋 插图注释本.(美)詹姆斯·沃森著;贾拥民译.杭州:浙江人民出版社, 2017.04.

鲍林博客 https://paulingblog.wordpress.com/2016/05/31/peter-pauling-and-the-discovery-of-the-double-helix-1952-1953/

Secret of Life书评 Acta Cryst. (2022). D78, 1469–1473 https://doi.org/10.1107/S2059798322010658

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:瞿立建