本文来自微信公众号:深度训练营 (ID:shenduxunlianying),作者:吴雨航,编辑:朱梓函、屠杭莹,题图来源:视觉中国

时隔两个多月,于梦又来到了这条街。这次她戴着口罩躲在台侧的人群中,注视着台上表演的三个前队友。她们穿着她没机会再穿的天蓝色制服裙,在台上用力跳着她离队前学的最后一支舞,她的眼眶慢慢变红,泪水向外涌出直至浸湿口罩,趁着还没被前队友和前经纪人发现,她迅速逃离了现场。

于梦是上海某高校理科专业的在读直博生,2022年秋,她成为了一名兼职“地下偶像”,实现了多年来的“偶像梦”。

地下偶像,不同于活跃在电视荧幕上的主流偶像,以本地剧场和live house为主要阵地进行唱跳表演,演出结束后通常会有特典会,粉丝通过购买特定周边或直接购买特典券获得与偶像握手、签名和拍照的机会。养成系、近距离、亲切感是地下偶像的特殊标志。

一位对国内“地下偶像”颇有了解的粉丝介绍,“地上偶像”和“地下偶像”没有明确的界定,但有一个标准可以参考,“地上偶像”一般是真名出道,而“地下偶像”一般是化名出道。于梦就在出道时为自己起了个化名。

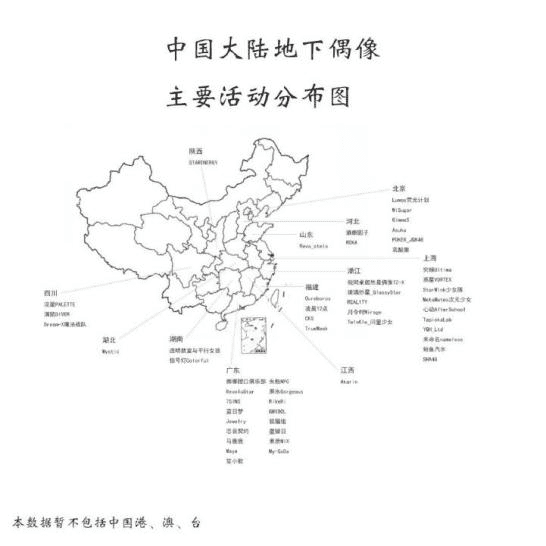

据博主“地下偶像相关揭示板”,截至2022年9月14日,全国(不包括中国港澳台)共有53个“地下偶像团体”,分别分布在北京、上海、广东、四川等12个省市,其中广东以14个团体的数量位列第一,上海紧跟其后。

本以为小偶像的工作能成为于梦科研之余的调味剂,但实际上,“偶像”二字带给她的,除了为数不多的聚光灯和粉丝,还有“逆社会时钟”的窘迫和沉重的负担。成团不足两月,她选择了退团。

一、出道:美好的开始?

上海人民广场地铁站1号口通往香港名店街,这里是二次元的“天堂”。

街区内映入眼帘的是琳琅满目的“三坑”(指JK制服、汉服、洛丽塔)服装店和二次元周边店,一到周末这里就人群熙攘,穿着各类cos服(cosplay服装)的年轻人成群结队地自由穿梭,道路两旁的门店前还有各种交换周边的地摊。往街区里面走,人字路口中间的空地有一个面积约30平方米、高约30厘米的长方形舞台。

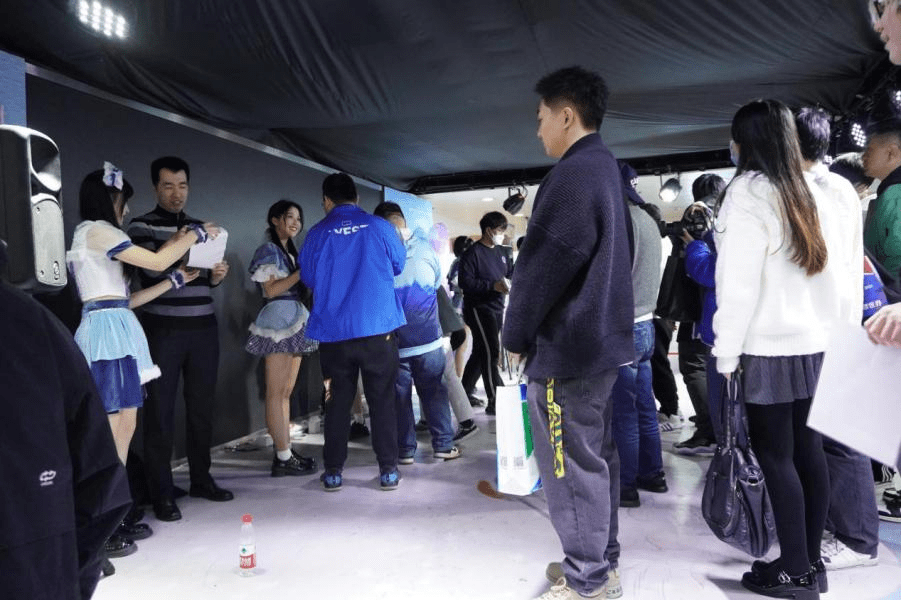

舞台三面被红色拉线围住,三个方向的台顶各有一排照明灯,后方一块LED屏,台后两侧各有一个一米多高的音响。台上,小偶像以最青春元气的状态卖力唱跳,距离舞台不到一米的台下,观众们扯着嗓子整齐划一地跟着音乐节拍应援。路过的行人少有人行色匆匆,无论老少都会在此驻留观望,或因为台上元气甜美的少女们,或因为台下激动有力的呼喊声。

这就是“地下偶像”的演出舞台,也曾是于梦出道的地方。

出道表演的那天早上,于梦比平时起得稍早,因为担心到现场来不及换衣服、化妆,她决定在宿舍就换好演出服,画一个从未画过的舞台妆。对着寝室桌面上的镜子,她拿起粉扑缓慢而仔细地给自己打了个底,贴上双眼皮贴,思考片刻后用新买的卧蚕笔生疏地画上卧蚕。没有夸张的眼影眼线,也没有成簇的假睫毛,唯一向舞台妆靠拢的是最后重重扫上的几层腮红和极具“少女感”的桃粉色唇釉。

收拾完毕后,24寸的粉色行李箱被搬上黄色电动车,箱子里装着特典会要换的裙子、假发和鞋子,一套日常服装、化妆品、卷发棒,还有于梦累积了七八年的沉甸甸的“偶像梦”。落叶翩跹,被车轮带起的风卷起又下坠,但她此时也无暇欣赏校园初秋的美景,而是把电动车的手柄用力拧紧,一心向地铁站奔驰,十五分钟后,终于坐上了直达人民广场的地铁。

于梦的“偶像梦”将在这天成真:下午,她和队员们将在拼盘演出(多个团体一同表演)中迎来出道首演。

经过一个多小时的车程,鼻子处的妆容被口罩蹭花,于梦小心翼翼地将脱妆的地方擦掉重画。后台在距舞台不过10米远的一个门面里,被一块横幅遮住,“其实里面就是仓库”,于梦说。她和队友们挤在狭小的后台,那里四处堆满了衣服和“谷子”(周边),仅有的几个桌子被其他工作人员的东西占用,几乎没有给女孩们化妆的地方,也是在这样的环境下,于梦和队友们练就了“空手化妆”的本领——不用桌上的镜子、不用坐着就能化好妆。

上台前,她反复观看手机里的舞蹈队形视频和记在备忘录中的发言内容,尽管经过一个月以来上百次的练习,舞蹈动作她早已烂熟于心,但还是情不自禁地小幅度晃动着胳膊在脑海中温习,担心自己做错动作、走错队形。

“心都提到嗓子眼了,害怕没人来看我们”,四个月后,她回忆起那天的心情,“虽然很紧张,但那是离梦想最近的时候,想想还挺激动雀跃的。”

整场演出中她们一共唱跳了三首歌,而第二首歌结束后是舞台惯有的MC环节(聊天环节,类似“串场”)。虽然经纪人在上台前多次向女孩们强调MC环节是吸粉的重要阶段,但初出茅庐的几个女孩都十分拘谨,依次自我介绍后便陷入冷场,现场气氛一度“尴尬到不知道说些什么”。

而当天的另一个变故加剧了现场的尴尬——于梦在个人表演前被告知音响设备出了问题,她的电吉他独奏变成未经排练的清唱,最终又“吓走了为数不多的观众”。据于梦回忆,她们的表演在拼盘演出的后半部分,前面是“顶流团”——表演时有五六十位粉丝。而等到她们上台的时候,粉丝已经走掉了三分之一,演出到最后,台下只剩下二十个人左右了。

不过在尴尬和混乱之中,她还是感到了一些作为“偶像”的幸福瞬间。

特典会上,她一共获得了七张券,这意味着有七位粉丝花钱购买和她的合照。当时她们团比“顶流团”50元一张的特典券还贵20元,且与同伴收获的一两张特典券相比,这份“出众”已足够让她开心。

虽然提前就知道朋友会来看自己的出道演出,但意料之外的是,于梦在演出前的后台收到了朋友们的鲜花。有粉丝还拍下了朋友上台为于梦送花的场景,精心p图后通过微博私信发给了她。即使在台上送花是后来的精心安排,但于梦当时以为这一切都是很美好的开始。在拖着疲倦的身体回校的路上,她对未来的“偶像”生活依旧充满想象和期待。

二、当“乖乖女”决定逆社会时钟

成为“偶像”,对于梦来说是一次逆社会时钟的冒险。

人生的前24年,她都是社会时钟的忠实遵循者:学习、高考、保研,每一步都走在世俗认为正确的时区内。

但,既定的轨道中也有一些可能会带来改变的因素。

高中时,于梦在好朋友的带领下入坑“塞纳河”(国内大型女子团体SNH48的别称)。看着一个个普通女孩在聚光灯下闪光,在打call声和掌声中追梦,“偶像梦”也在于梦心中悄然萌芽。虽然也幻想过报名SNH48三、四期生的招募,但“学业为重”的观念战胜了一时的冲动,她不得不暂时浇灭心中的念想。

从高考大省考上某985高校后,为了奖学金和保研,除了保持学习成绩的优异,所有的空闲时间都被她用来参加社会实践、学生工作。在内卷的大学环境中,她认为社团是最没用的东西。即使大一时冲动报名了街舞社,甚至还交了社费,但最终因为忙于学习、学生工作、实践,她一次也没有去过。

保研择校时,她坚定地选择了上海某高校,只因为同校有学姐成为了偶像,“我的目的是与她有更多的机会碰面”。大三顺利保研上海高校后,她填写了SNH48第十八期生招募的报名表,但几经思虑,她并未去参加初审,害怕真的通过后要休学成为全职偶像——这在SNH48团队中有过先例。在于梦看来这并不值得,况且偶像道路一直被她思想比较传统的父母认为是“歪门邪道”,她后来成为“地下偶像”,父母也都毫不知情。

报名那年,她21岁,算是赶上了SNH48招募的22岁年龄限制的末班车。但她没有勇气走到最后而选择了中途下车,“偶像梦”被再次搁置。

最终是2020年的疫情促使她勇敢追梦。疫情爆发以来,许多喜欢日本“地下偶像”的国内粉丝无法出境追星,中国的“地下偶像”团体由此开始遍地开花。从新闻报道、身边人讲述的生死故事中,于梦愈发感到人生的转瞬即逝,也愈发想让自己的人生完成尽可能多的心愿。2022年2月份,她看到自己关注的地下偶像团队相关微博发布了三坑女团招募信息,招募信息中“资源待遇”一栏足足列了十一条,包括品牌形象代言、MV拍摄、综艺节目录制等等,在这些允诺的诱惑下,她终于决定将多年来的心愿付之行动。随后她开始自学舞蹈并上传b站,单个视频的最高播放量达到了13万。

2022年8月,她如愿以偿,和公司签了兼职合约,成为公司签下的第一位“偶像”。

三、“新晋偶像”:乌托邦与现实

排练、表演、特典会是新晋“偶像”于梦生活中最主要的三项内容。

从学校到排练室单程要坐约两小时的地铁,她经常在地铁上昏睡,睡过站是常有的事。刚入团开始排练的那阵子,她扔不下“偶像包袱”,每次都会佩戴隐形眼镜,而且一戴就是一整天。加上常常戴着在地铁上睡觉,眼睛难免发炎。参加一次排练,大约要花费八个小时,其中花在路程上的时间都占了足足一半,“相当于我从学校回一趟家”。

而每一次排练结束后,她还要加班加点补实验,带着一天什么也没做的愧疚熬夜到两三点,第二天早上根本不能正常起床。这样的恶性循环让她那段时间状态很差,但她并不后悔,“那时候好惨,但其实也挺快乐,感觉这些付出会有一天会得到回报。”她暗暗给自己打气。

成为“地下偶像”的一个多月内,于梦一共参加了七场演出,其中包括一场商演。每次演出结束后,她会在小本本上记录演出经历及当天特典会上和她合影聊天的所有粉丝的ID,因为尽力记住每一个粉丝的脸和基本信息是每个“地下偶像”的基本功。

特典会正是地下偶像盈利的核心环节,粉丝通过购买特典券,获得和偶像合照、近距离交谈的机会,于梦所在的地下偶像团体一张合影券五十元,购买后还可以与成员交谈一分钟。与“顶流团”五百人的粉丝体量相比,她们团的粉丝量在三百人左右,粉丝量的差距在特典会成员单人的排队队伍中体现得最为明显。据于梦观察,“顶流团”的成员的合影队伍一般能排起二三十个人的长队,她们各自面前则通常只有少得可怜的几个人。

在这样的对比中,“罚站”无疑是残酷的经历——如果没有粉丝买券合影,也就意味着不会有粉丝来找自己聊天,这种时候就称为特典会的“罚站”。对于粉丝体量不大的团来讲,“罚站”经常存在,看着别的团的成员面前热热闹闹,自己只能尴尬地呆站,不能坐、不能玩手机,这种时候最令于梦难受。

一方面是觉得自己没有被别人关注和认可而产生的失落感,另一方面是觉得在浪费生命的负罪感。这个时间如果用在实验室,说不定已经把样品做完或者看了篇文献,但自己却在这里干站着遭受生理和心理上的“酷刑”,这样的想法在她的脑海里反复盘旋,让她的心在风中逐渐下坠。

11月的上海已经开始变冷,于梦和队友们却仍旧穿着短裙站在live house门口,厚重的假发竟成了唯一的保暖品。随着气温的变冷,她对偶像生活的热忱也在现实中慢慢变冷。

四、无法成为“完美偶像”

其实一开始,于梦并不知道自己会成为“地下偶像”,“我们公司最初骗我们说走地上风,但后面越走越偏”,招募时列举的资源待遇在签约后几乎没有兑现,这让她耿耿于怀。

“一群资质平庸的女孩做着小偶像的梦,和粉丝一起进行精神世界的狂欢。但我只想找个地方跳舞,找个地方交到好朋友,有人关注我就好。”于梦对“地下偶像”有着清醒的认知,却也有着虚幻的想象。

成团不足两个月,于梦选择了退团,对外宣称的理由是学业等不可抗力,但实际原因是她发现真正快乐的时间就只有在舞台上的几十分钟,而其他的时间都是无尽的折磨。

于梦当初选择成为“偶像”的一部分原因是觉得身边很少有跟她一样喜欢二次元和偶像文化的志同道合的朋友,也缺少能够理解自己的人,于是怀着寻找同好的心情来加入这个小圈子,希望能和粉丝、队友、其他团的成员交流、玩耍。

但成为“地下偶像”之后,于梦发现实际和想象的完全不同。一方面,作为偶像,哪怕是“地下偶像”,也是不允许和粉丝“私联”(即私下联系)的,这是偶像和粉丝要遵守的铁律,否则就是“偶像失格”。所以偶像与粉丝的互动除了特典会,就是线上微博以及直播互动。

另一方面,于梦本来期待的和队友们建立友谊也在相互间的竞争中落空,队友间难免暗自进行粉丝量上的比较,“有次队友竟然问我怎么多了一个没有关注她的新粉丝”,被当成假想敌的滋味令于梦很不好受。她和队友们的友谊最终止步于训练和吃饭,她们并不像自己一样乐于逛街,和她们吃饭聊天时她也很难发自内心地感到快乐。

更重要的是,成为“偶像”后,于梦对“偶像”身份进行了思考,渐渐发现自己可能并不适合这个闪亮的光环。

队友们是世俗意义上的“完美偶像”,哪怕在公司、在平时生活受了再多委屈,她们都会把这些辛酸苦楚吞下去,把快乐带给粉丝,这就是她们所认为的偶像身上背负的最终意义。但于梦不能理解,她是一个不太愿意跟粉丝有太多太亲密互动的人,总觉得那些是无效社交。她认为偶像不应该是情绪机器,“你一个素不相识的陌生人,为什么只是因为你给我钱,我就要把你的喜怒哀乐照盘全收?”粉丝群体鱼龙混杂,有真心喜欢的,也有图谋不轨的,还有来小偶像这里夸耀自己以获取成就感的。“有一些不愿意面对的粉丝,但你又要表现出平等对待大家,表现出关心每个人、喜欢每个人的模样”。

于梦感到自己的空间被粉丝完全挤占,排练间隙,大家的话题永远是粉丝如何,要不就是在抓紧时间刷手机与粉丝互动。在粉丝互动上队友间还会形成“内卷”,不回粉丝消息就是高冷,如果队友回复得多但自己不回,就会引起粉丝的不满,圈内术语叫“盐对应”。冷淡是万万不可取的,微博常常是于梦必须回复且需要尽快回复的。

粉丝也常常根据得到回应的质量来判断是否要继续喜欢小偶像。有一位于梦的粉丝分享了自己朋友的经历,这位朋友参加完特典会之后将repo(现场心得)发在了社交平台上,有的成员手写了满满一张纸拍照回复,有的成员仅仅是对这篇repo点了个赞,朋友表示“再也不想看她(指这位点赞的成员)了”。

成为“地下偶像”以来,于梦仅仅赚了1140元。

作为兼职偶像,她没有底薪,赚得的门票钱、特典券钱要与公司按照一定比例分成。唯一的一次商演,她赚了250元,但为了准时到达表演场地,她还花了五六十元打车。从所谓的“偶像光环”层面来看,于梦微博也只不过积累了两百多个粉丝,但身心上的负担已经加重到无法用数字衡量,两相权衡,退团的决定来得理所当然。

在2022年深秋的某个凌晨,她给经纪人发去了退团申请。她写道,所谓偶像,不仅是粉丝心中的向往,也是粉丝的同行者,有什么样的偶像就有什么样的粉丝……我并不想用特典买券的方式,这种我认为是在物化女性,将小偶像当成一个商品一样、去通过金钱购买一个人的时间的方式与她见面。最终,于梦用退团来反抗在她看来畸形的地下偶像运营模式。

五、“我只爱这个舞台,哪怕它很破”

“我总感觉我好像走了弯路,好像是在人生的岔路口,不小心走上一个偏僻的、布满荆棘但也充满诱惑的小道,但幸好我及时折返回来。”

事实上,成为“偶像”这一“逆社会时钟”的冒险如今让于梦感到焦虑和后悔。同学会上,她和已经硕士毕业的同龄人相比有一种“一事无成”的窘迫感。同龄人已经拿到华为40万年薪、金融事务所35万年薪等令人艳羡的工作offer,或者考上了北京公务员,而她还在说着“小偶像”等他人无法理解的东西,辛苦两个月仅赚了一千多元,还要自费买演出服、承担交通费。

她形容自己这段经历就只是在舞台上宣泄了自己的情绪,短暂享受了聚光灯和粉丝的拥护,但其实“性价比”很低。按照半个小时不到的表演时长来说,“地下偶像”的时薪还不错,但一次表演几乎要耗费掉一整天,表演前还有数次排练的奔波,排练中还有无数被浪费掉的时间。

在退团后的一两个月内,她经常失眠到天亮,不断反思自己过去半年的选择。成为“偶像”后,她和原来的圈子渐行渐远,和朋友、同学、老师、家人等的相处和联系时间全被手机里的粉丝互动挤占,直到今年过年期间才慢慢找回曾经的生活模式。

现在,她又渐渐回归了“社会时钟”,科研、发文章、实习、转行、考公成为更现实的考虑。但她又坦言,其实并不百分百后悔选择成为了两个月的“偶像”,毕竟这是她埋藏多年的“不切实际”的心愿,如果这次不冒险,在将来的某个时间点可能还会心动,“说不定我三四十岁的时候还是可能去报街舞社之类,我还是会寻找一个舞台来展示自己。”

今年2月份,她在同样位于人广的上海大剧院看了一场音乐剧演出。“这种落差感觉更明显了”,已经退团两个多月的她有些失落,发来一张剧场图,“感觉这才是真正的舞台和专业的演出”。

时隔两个多月,于梦站在台下看着前队友的表演默默流泪,匆忙离开时她带着哭腔说,“我就是在学这首歌的时候离开了团,歌学完了,舞学完了,队形都排完了,我都没有机会上去跳一遍。”

几个月来,她一直在担起偶像身份和忠于舞台的矛盾之间挣扎,想再次成为偶像,却还是怀疑自己真的不适合做偶像。退团后她还是不死心,又投了一些偶像团体的招募,但因为某些原因她被秒拒,她仍不放弃尝试,“我只爱这个舞台,哪怕它很破。”

“那你不担心,即使换一个地方,偶像行业其实很难在短时间内改变吗?”我问。

她有些苦涩地回复,“还是想试试,没有舞台我要死了。”

“那你觉得你之后会因为不想离开舞台而对这种行业生态妥协吗?”

“也许会吧,面对这个现实,明白快乐背后付出的代价。”

*应采访对象要求,于梦为化名

本文来自微信公众号:深度训练营 (ID:shenduxunlianying),作者:吴雨航,编辑:朱梓函、屠杭莹