本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),作者:Kenneth Kosik,译者:Kingsley,审校:Soso,编辑:M.W.,原文标题:《类脑器官絮语,潜藏意识碎片?》,题图来自:视觉中国

我的心情不亚于欢欣鼓舞。我的一位博士后塔·沙尔夫(Tal Sharf),在我位于加州大学圣巴巴拉分校的神经生物学实验室打来电话告诉我:一小团类脑组织在通过它唯一可能的方式絮语——它在电脑屏幕上产生了无法被解读的波浪型电信号。

当时我正在进行一个交叉神经科学和人文学科课程的计划会议。我的同事们,也就是来自艺术和音乐部门的教授,对我那写在脸上的热情感到好奇而惊异。为了令讨论基于科学而非科幻之上,我开始解释起令我兴奋不已的原因。

这一小团组织被称为类脑器官(brain organoid)。它最初是从捐赠者的皮肤活检中获得,并被培养在培养皿中。被包裹在像匕首一样的微小载体中的四个关键基因被注入皮肤细胞,从而抹去它们曾作为皮肤细胞的记忆,然后这些细胞就被重新编码为干细胞了。干细胞是身体细胞类型多样性的源头,有成为人体内任何细胞的潜能——不论是肝细胞、毛囊细胞、肺细胞还是泪腺细胞。

沙尔夫和我在液槽中为细胞提供能改变它们命运的化学环境,温和地刺激细胞以让它们成为脑细胞。我们往凝胶状基质中注射了一滴这样的细胞,让它们得以在三维上生长,而不是宛如《平面国》里的角色、生长在一个扁平的平面之上。一旦进入了这个新的维度,不同种类的细胞会将自己塑造成分层的组织,类似于一个微型的、发育中的人类大脑。随后,如触手般的轴突在点缀着突触的树突丛林间穿梭。

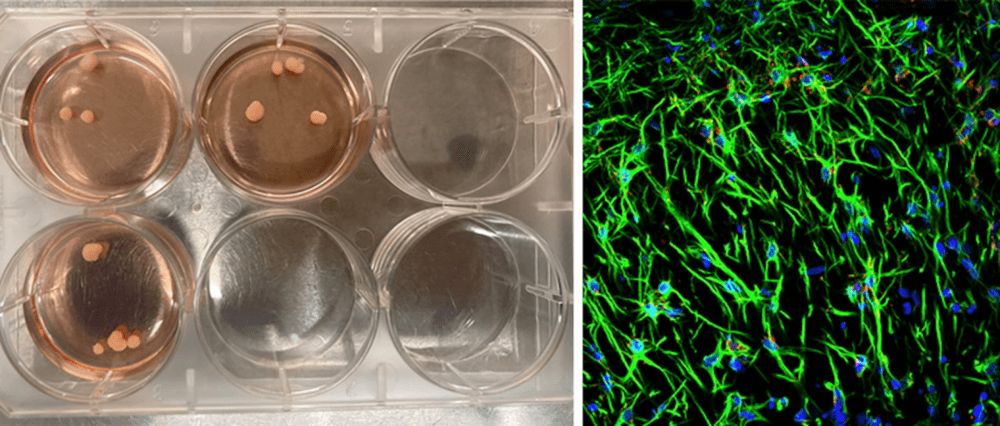

左图:类脑器官浮在为它们提供足够营养的培养皿中。每一个大概有一粒盐大小。右图:一棵类脑器官被切开并被染成绿色,呈现出一种被称为星型胶质细胞(astrocyte)的脑细胞。这些丰富的脑细胞为神经元的正常工作提供了关键的支持,包括维持它们的突触连接。

我的人文学科同事对此十分着迷。在这一小团组织中是否含有意识的碎片和来自捐赠者基因的絮语?我暂时无视了这类充满幻想性的误解。我开展研究项目的动机是探索未知的大脑领域,而未知具有深深的人性魅力。

值得一提的是,我们承担着寻找核心网络(类脑器官中一个可以被应用到人类大脑上的内在编码系统)的任务。说得实在一些,是更多的实际应用驱动着我的研究兴趣。类脑器官提供了一个药物研究以及疾病模拟的平台。所以当类脑器官开始用电信号沟通时,我们便十分渴望理解它们言语中的内容。

在我的实验室里,类脑器官是一团浮在培养皿上的组织。一旦被切开并被染色,一整套神经元、星型胶质细胞以及少突胶质细胞便开始在显微镜的目镜中出现。在接下来几个月的生长过程中,就像是掉进爱丽丝仙境中兔子洞里的人类大脑皮层,类脑器官的发育和一个微型人脑皮层无差。此外,在没有血液供养的情况下,类脑器官永远不可能成长得更大。

为了听见喋喋不休的电信号,我们小心地将这藜麦粒大小的组织从液体中提出,并将其置于一个排布着密集电极的表面之上。约26000个电极聚集于约2平方毫米的面积中,覆盖着一种类似于脑脊髓液的营养液。当一个神经元放电时,它会将微小的电压脉冲传入液体当中,这些电压脉冲会被附近的电极探测到,并以光点的形式呈现在电脑屏幕上。这些光点被称为脉冲尖峰。在类脑器官约100万神经元中(人类大脑则有约860亿神经元),电极可以捕捉到几百个尖峰。

在真正的大脑中,当成千次放电的节律同步时,它们可以产生诸如专注、神游或睡眠的大脑状态。神经科学先驱尤里·布扎基(György Buzsáki )用一个类比来形容此现象:在足球馆里,我们无法辨别个体的声音,但是听到群体一同喝彩的吼声便知道有进球之类的重要事件发生。然而,大脑的节律却更为复杂。多种内在节律在大脑中以不同的频率震荡、碰撞并分散,就像摩托艇在海浪中行驶时产生的尾流。

现代神经心理学的奠基者唐纳德·赫布(Donald Hebb)在1949年出版的书《行为的组织》(Organization of Behavior)中提出了一个假说:紧密连接的神经元们可以表征独特的复杂认知过程,诸如记忆、抽象化和决策。之后的研究表明一大组同时放电的神经元集群可以产生节律。一种叫傅立叶变换(Fourier Transform)的数学方法将这些喋喋不休的信号转换成了由不同频率组成的一个波谱,其中的一些频率快、一些频率慢。

随着捕捉到一组与特定波频(的特定相位)对齐的神经元尖峰信号,我们的兴奋之情愈增。在大脑中,这种神经元的放电尖峰和波频对齐的现象被称为“锁相”(phase-locking)。锁相可以将一组信号接入一个互相连接的网络之中,并令网络产生意义——表征一段特定的经历。但是我们的类脑器官并不存在可以激发锁相的经历!这信号来自被笼罩在黑暗的孵化器之中的培养皿,虽不表征除了这段神经通路之外的任何东西,却形成了一个自发涌现的、或许已准备好编码经历的框架。

与类脑器官不同,人类及所有动物的大脑和身体同步发育。从发育的神经系统感受到身体其他部分的第一刻起,它就开始记录被输入的信号,例如一次心跳和肠道蠕动,以计算出对未来的预测、实施踢腿或蠕动等动作。

类脑器官中自发的活动缺少任何来自身体部位的刺激,或者来自肌肉运动输出的反馈——虽没有任何向身体传输信息的希望,它却以自己的步调运行着。它的确缺少身体,但不像被截去的肢体在大脑中留下虚幻的痕迹一样那么简单。类脑器官是在身体从来没有存在过、甚至被构想过的情况下,自发且自然地发展出了一套与身体沟通的框架。

我们的类脑器官似乎印证了诺贝尔奖得主约翰·奥基夫(John O’Keefe)在类脑器官存在之前所提出的想法。奥基夫认为大脑系统“在感官缺席的情况下所产生的活动,是一种经历外在环境之前就可以表征来自外在环境信息的生理支架”。类似地,布扎基写道,“(大脑)一开始是一个毫无意义的字典。它生来具有一套进化保留的、预先配置的内在句法系统。这系统可以产生大量的神经元模式。”

这些复杂的旋律表征的是类似婴儿牙牙学语时所使用的机制。婴儿会玩弄他们的声带、舌头和嘴唇,而他们最终能发出的声音范围随着他们获得的特定语言的声音输入而变得越来越窄。我们的类脑器官似乎也呈现了一个可以叠加经验的操作系统。尽管类脑器官并不是对大脑的准确模拟,但它是否让我们得以一瞥大脑预先配置的“内部句法规则”?

我倾向于认为我们的实验瞥见了大脑内部的句法规则,也就是思考和行为的神经基础。然而神经元连接是一个棘手的问题。为了使神经元的组织结构形象化,我们可以把树突想象成一棵有着复杂分枝的树。穿过树枝之间的是许多轴突一样的电线。每条电线来自一个不同的神经元,而线接触到树枝的点是突触。

一个树突可以拥有上千个突触,而这些突触有可能会、也可能不会被它所连接的轴突激活,但是当足够的突触被激活的时候,突触后神经元会放电。复杂的地方在于树突该如何将所有的输入结合起来,做出一个二元的决定——放电还是不放电。

为了简化问题,我们计算一个神经元(比如神经元A)放电时,另一个神经元(比如神经元B)立即随之放电的概率。通过这种方法,我们创建了一个神经元功能性连接地图。在几分钟甚至长达几个小时的时间里,功能性连接地图在结构上基本保持稳定。如果B在A放电之后放电的概率很高,那么它们之间就形成了强连接。

然而,根据著名的“相关性不等于因果性”的原则,我们无法确定A是否“导致”了B的放电。也许存在着第三个神经元同时引起了A和B的放电。同时,因果性还假设原因先于结果发生,然而在类脑器官当中,没有任何时间点能清晰地指出其中的一个事件是该放电序列的最初事件。这意味着,长期来看,或许B导致A放电的可能性比A导致B放电的可能性更高。

当画出了所有连接强度的分布时,在我们发现一片弱连接的海洋中只有相对较少的强连接。随着时间流逝,这些连接会发生改变,因为更为严格的信息传递路径可以依赖大量弱连接来更新网络。虽然这些类脑器官的连接网络并不依附于实际经验,但我们大脑中类似的网络结构可能会用于编码记忆碎片。随着将这些记忆联系起来的连接在网络中传播,这些记忆会受到网络稳定性的约束,并可能逐渐消散,直至在其边缘被遗忘。

我们正在进行的研究试图通过对类脑器官进行电信号刺激(比如多次刺激同样的三个电极)来引起我们想要的反应。这些电信号刺激会激活类脑器官中的神经元,而我们期待这些神经元将会对某个特定输入信号产生可复现的反应。

如果这些刺激模拟了真实的环境输入,那么我们将探测到神经元活动的网络化模式。这一模式,也就是对输入信号的复杂表征,或许能编码和输入相关的细节与记忆,并且生成一次感知的生理基础。比如说,一个撞击视网膜的光子会产生一个神经放电模式。为了应对环境的复杂性,大脑必须针对输入生成多个与记忆的连接。类脑器官在缺乏记忆的情况下,则生成了网络的空空外壳。

由我们的类脑器官和其他类似实验所带来的见解,可能会在未来帮助解决棘手的临床问题。(在进行药物设计时,类脑器官提供的信息还能减少动物试验。)比如说,我们看到脑中本应存储的巨量信息在痴呆症患者中急剧缩减,令那些患者无法完全理解世界。大脑的感官输入——光线、声音、触感、气味——将物质世界的特征转化为波形电信号以产生记忆、经验和情感。而阿尔茨海默病患者由于神经突触连接的丢失,他们的大脑对这些输入的处理是不完全的或是错误的。

在未来,科学家可以为类脑器官配置人工智能使用的一种算法——模式完成(pattern completion)。脑信号模式和人类记忆的联系,例如稍纵即逝的夜空图景、通过旋转收音机拨号盘播放的音乐片段,或是在梦中时隐时现的朋友那模糊不清的身份,也许可以在类脑器官中被增强。

类脑器官所增强的信号通过类似虚拟实景(Metaverse)使用的头盔传递给患者,或许能保存丢失或遗忘的图像以及相关的记忆和情绪。这种技术带来的合成意识比固定线路(hard-wired)的电脑芯片所能给予的,具有更多真实性。

所以,回到人文学科同事们的问题——类脑器官是否潜藏着某些意识的碎片?类脑器官本身并没有意识,原因很简单:它们并不拥有意识的核心性质——抽象提取(abstraction)。如果排除少数认为意识没有边界并具有体外泛灵属性的观点,意识需要抽象过程,而这一过程基于我们对感官世界的印象和运动反馈之间的相互作用。

当你看向那个餐桌上碗里的红色球体一样的东西,从物体反射的光激活了视网膜中的光感受器,向大脑传送了一个信号;信号中包含着丰富的关于物体颜色、形状、大小和环境的信息。经过多年的世界体验,与单词“苹果”对应的放电模式已经产生。

这个词语的任意(arbitrary)发音及其拼写对应着一个神经激活模式,而这个放电模式本身也是任意的,因为别的脑子中不同的放电模式也会同样指向“苹果”。这个被称为“苹果”的抽象来自于一组神经尖峰和与之对应的物理图像的联系。尖峰基本上就是我们在类脑器官里看到的东西:它们不与任何现实世界中的东西捆绑。

对于抽象思维如何从神经环路中产生这个问题,意识研究人员有着许多种理论。没有人能提供答案。这个问题非常庞大,甚至2020年诺贝尔物理学奖得主罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)也表示,无论意识是什么,它都不是一种计算,并提出可能需要一种新的数学来解决这个问题。

类脑器官环路的可操作性提供了一种用于执行详细计算的方法,让我们得以探究脑内部正在发生什么以及脑如何利用这种活动。但这种新的数学不会在我的实验室里诞生。因此,当我告诉人文学科的同事们,类脑器官无法对意识这个主题发表意见时,他们可能会感到失望。

后记

Soso:读到“频率”、”相位”、“傅立叶变换”等术语,我直呼“太熟悉了”。作为爱好神经科学的物理学生,我一直在探索将两者相结合的方法。这篇文章便提供了一个具体的例子:分析脑电波的特征,追溯意识形成的机制。这让我会心一笑:神经科学技术一向离不开物理学方法。

原文:https://nautil.us/what-the-tiny-cluster-of-brain-cells-in-my-lab-are-telling-me-246650/

本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),作者:Kenneth Kosik,译者:Kingsley,审校:Soso,编辑:M.W.