实现“智能”的方式很多样,即便进化上更接近我们的猿类和猴子也有不同的智能。当我们考虑非人类智能,情况却有所变化,因为地球上其他高度演化的、聪明的、有活力的生命,和我们是截然不同的。研究者甚至觉得它们是近乎外星的生物:比如头足类动物。

头足类包含自然界中最迷人的生物——章鱼、鱿鱼、乌贼。它们身体柔软,没有骨骼,只有坚硬的喙。它们是水生的,但也可以在空气中存活一阵;有些甚至能靠海里的水推而飞一小段。它们的肢体可以做稀奇古怪的事。他们极富智能,在各个方面都算得上是最聪明的无脊椎动物。

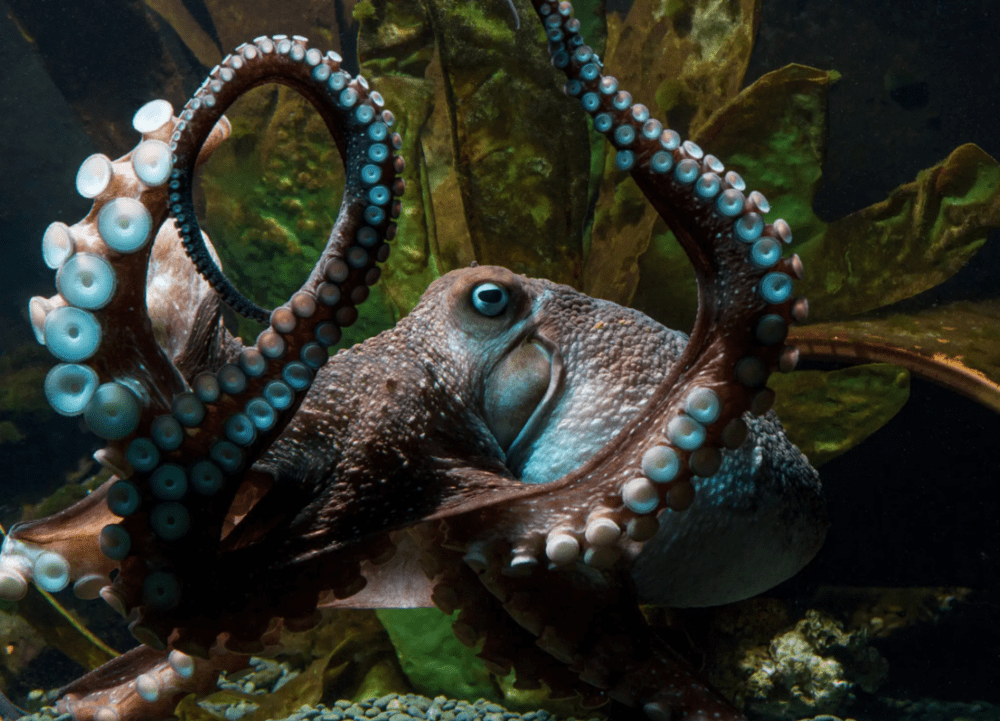

当我们捕捉、安置或研究章鱼时,它们似乎尤为享受表现它们的智能。在动物园和水族馆,它们靠不懈而时常成功的逃离而“出圈”。新西兰一只叫Inky的章鱼就这样上了全世界的头条:他从纳皮尔国家水族馆逃跑时,通过了水箱的通气口,跨过了8英尺(约2.4米)的地板,又沿着了一个窄的106英尺(约32米)的排水管,最后滑到了海洋。

在靠近达尼丁的另一个水族馆,一只叫Sid的章鱼尝试过很多次包括藏在桶里,开门,爬楼梯等方式的逃跑,以至于最终他被放回了海洋。他们还背着水淹水族馆和从其他水箱偷鱼的罪名:这类趣事可以追溯到在19世纪的英国最早被关起来的一批章鱼,而且至今仍在流传。

上全球头条的著名“越狱章鱼”Inky。—National Aquarium of New Zealand

一只名叫“奥托”的章鱼,生活在德国科堡市海洋之星水族馆,靠杂耍螃蟹引起媒体关注。后来他会用石头砸水缸,而且时常重新布置水箱,按水族馆馆长的话,是“让水箱更适合他的品味”。一次,水族馆漏电导致过滤泵停了,危及其他动物。在停电的第三个夜里,员工换晚班时才发现问题根源——奥托正在他的水箱上大摇大摆,朝低处悬挂的灯泡喷水,似乎是因为那光线打扰了他。他就这样找到了关灯的办法。

实验室里的章鱼则有过之而无不及。它们不喜欢被实验而故意刁难研究者们。在新西兰奥塔哥大学的一个实验室,一只章鱼找到了和奥托一样的点子:它朝着灯泡喷水来关掉它们。最终,研究者们经不住一次次地换灯泡,他们最终把弄坏灯泡的罪魁祸首放归了野外。同实验室的另一只章鱼则针对其中一位研究员,每次当这位研究员靠近水箱,章鱼都会朝那人的脖子喷水。

在加拿大达尔豪斯大学,一只乌贼则对新来的访问者有着一样的态度,即使它们不折腾研究员们。2010年,西雅图水族馆的两位生物学家穿着同样的衣服和章鱼们玩好警察/坏警察游戏:一个人每天喂他们,另一个每天用棍子戳他们。两周之后,章鱼们对两人的反应不同,靠近或退缩,或者变不同颜色。因此,头足类看起来是可以识别人脸的。

包括自然环境中所观察到的所有这些行为都表明了章鱼可以靠自己的智能来学习,记忆,了解,思考,行动。这颠覆了我们对“高等”动物的了解,因为头足类和我们极为不同。它们的特殊身体构造显而易见,而差异也同样体现在它们的心智上。

不同于我们人类,章鱼的大脑并不在它们的头里;相反,它们是分布式的,大脑延伸至身体和肢体。每一条触手都有着神经束支持独立的心智,使其可以随意活动,而非受中央控制所束缚。章鱼是智能部件的邦联,这意味着,它们的意识和思考,都和我们异常不同。

最能说明这种不同的,也许是在小说中,而非科学工作里。在《时间之子》(Children of Time)一书中,科幻作家阿德里安·柴科夫斯基(Adrien Tchaikovsky)将章鱼的智能表述成某种多线程处理系统。书中的航天章鱼,它们的觉知,或者说意识,是被三分的。它们的高等功能,被柴科夫斯基称作“王冠”,源自它们的头部的大脑,但是章鱼的“延伸”,由肢体驱动的心智,可以独立处理问题——觅食,开锁,打斗,或者逃离。同时,思考与交流的第三种形式,即“伪装”,控制着皮肤的闪烁和斑点。它们的皮肤即“大脑的黑板”,它们不时在上面涂鸦想法。用这种方式,它们任由自己的情绪,天马行空的幻想,好奇或无聊的举动,一切有意图的行为,而在空间里穿梭,建筑船只,栖息地,还有社群。

柴可夫斯基的章鱼同时生动而狂热,无聊而有创意,精神游离而富有诗意:他们是自己神经系统内部持续对话和冲突的产物。如柴可夫斯基所说,章鱼是一个躯体里的多重智能。

科幻作家阿德里安·柴科夫斯基(Adrien Tchaikovsky)获克拉克奖的科幻小说《时间之子》(Children of Time)。—Amazon.com

柴可夫斯基的研究基于对伦敦自然历史博物馆的访问,与科学家的对话,以及自己的动物学家的背景。但对于这样一种需要科幻小说才能让我们了解的生物与智能,我们要如何去真正理解他们呢?它们何以如此迥异而共存于同个星球,和我们一样是演化过程的一环呢?

我们可以通过镜面测试而观察到的某种自我意识,这种和我们最接近的自我意识,大概在1800万年至1400万年前出现于倭黑猩猩和猩猩之间。人类大约在600万年前和黑猩猩分开,也是因此,它们和我们的智能如此相像也是可以理解的。但是灵长类和哺乳类在8500万年前分开,哺乳类和其他动物在3亿年前开始变得不同。要找到和头足类的共同祖先,我们需要回到6亿年前。

哲学家彼得·戈弗雷-史密斯(Peter Godfrey-Smith)在他的书《章鱼的心灵》(Other Minds)中,对谁可能是共同祖先这个问题展开了想象。虽然我们不能确知,但最有可能的是只有几毫米,在海底游动滑行的扁虫。它很可能是盲的或者对光只有非常基本的敏感度。它有着原始的神经系统:一个神经元的网络,分成小小的、一丛丛地散落在简单的大脑里。“这些动物吃什么,如何生活,如何繁殖,”他写道,“都是未知的。”我们难以想象这些同我们天壤之别而栖息在海床上的小虫。但是我们从它们进化而来,章鱼也是。

哲学家彼得·戈弗雷-史密斯(Peter Godfrey-Smith)的书《章鱼的心灵》(Other Minds)。—九州出版社·后浪图书

回到演化树的6亿年前,再从另一侧向上6亿年,这种差距让我们和章鱼之间的迥异显得合理,但也使相似之处更为令人惊奇。

章鱼一个显著的特征是它们和我们非常类似的眼睛。它们的眼睛也有虹膜,圆形晶状体,玻璃体,色素,和感光细胞。在一个重要方面上,章鱼的眼睛是优于我们的:它们的视神经纤维长在视网膜后面,而非穿过它。这意味着它们没有脊椎动物里常见的中央盲点。这一差异正是因为早在6亿年前,章鱼眼睛的演化是完全独立于我们眼睛的演化的。

这便是趋同演化的一个例子。章鱼眼睛由演化而做着和我们的眼睛非常相似的事,完全分开演化,却只是些许不同。两种极为复杂而惊人相似的结构沿着不同的路径和环境而演化了出来。如果复杂而具有适应性如眼睛,都可以不止一次地演化,那么智能为什么不能呢?

演化分支和分开的观点即便不是大错特错,也是过于简化了。现在,让我们这么想:演化树上硕果累累,而智能之花,不只出现在最高的分支上开出,而是遍布各处。

章鱼的智能就是这其中的一朵。如戈弗雷-史密斯所说,“头足类动物是无脊椎动物之海中一座心智复杂的岛屿”。因为我们和章鱼最近的共同祖先是如此简单和古老,头足类动物可以说是大脑和复杂行为演化的独立实验。“如果我们可以和作为智能体的头足类接触,这不会是因为共同的历史,不会是因为近亲,而是因为演化塑造了两次智能。”如果我们知道有两次,那么很有可能就有更多次。

原文:https://nautil.us/another-path-to-intelligence-23113/

本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),作者:James Bridle,译者:王文婷,审校:叶卓扬,编辑:eggriel