我盯着一张照片看,上面的人是20年后的我自己。我没有踏入阴阳魔界之类的地方,只是在努力摆脱一些现时偏见(present bias)。人们都有现时偏见的倾向,当我们权衡两个未来事件的利害时,总会赋予离现在更近的时刻以较多权重。现时偏见也叫双曲贴现(hyperbolic discounting),大量学术研究显示这种偏见根深蒂固,持续存在。

这些研究大多聚焦于金钱。比如,当被问及愿意选择现在拿走150美元,还是一个月后拿走180美元,人们倾向于选择前者。放弃20%的投资收益是很糟糕的举措——如果我们把时间往后大幅推移,就能很容易看清这一点。当问题变成“一年后拿走150美元,还是13个月后拿走180美元”,人们几乎一边倒地乐意为了多赚30美元而多等一个月 。

当然,现时偏见不只是实验中的现象,它在真实世界也无处不在。尤其是在美国,人们为了退休而存的钱少得惊人——哪怕他们赚的钱应付日常开销后尚有结余,哪怕他们只要定期上缴一些钱,便可在将来享受公司提供的额外退休补助。

一位叫哈尔·赫诗菲尔德(Hal Hershfield)的学者注意到这种情况,决定用照片做一些有趣的事。赫诗菲尔德是 UCLA 的市场营销学教授,他研究的出发点在于这样一个想法:人们与未来的自我之间是“疏离的”。他在2011年的论文中写道,这一疏离导致了“是否储蓄,就像是选择自己今天花钱,还是把钱给一个几年后的陌生人”。

在研究中,赫诗菲尔德及几位同僚试图改变学生们的心理状态。他们先让学生们看一段一分钟左右的虚拟现实影像,那是他们70岁的模样。然后问学生们:如果天降1000美元横财,他们会怎么做。那些看到过自己衰老的模样的学生,平均选择存172美元到退休金账户里。而没有体验过虚拟现实的控制组平均只愿意存80美元,还不到前者的一半。

我已经是个老人了(60出头了,如果你对我的隐私感兴趣),所以赫诗菲尔德不仅提供了我80多岁的“照片”(满脸老年斑,左右两边脸极度不对称,皱纹比曼哈顿路面上的坑还深),还模拟了我女儿几十年后的模样。他说这是为了让我扪心自问,如果在我撒手人寰之际,后代没有得到妥善的照顾,我会作何感受呢?

当听到“偏见”这个词,很多人(也许还称不上绝大多数)想到的是种族歧视,或者新闻媒体不成比例地选择性报道,偏袒某一政治立场之类的事情。现时偏见和那些不一样,它属于认知偏见(cognitive bias)。

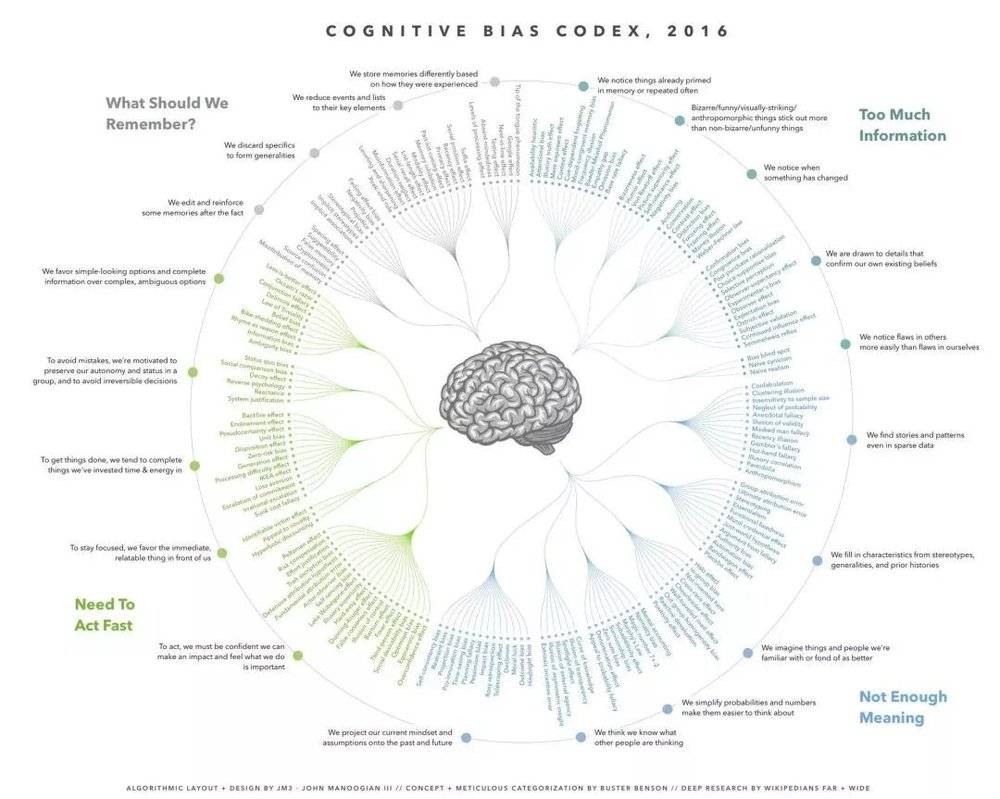

认知偏见是一个庞大的集合,包含种种显然根植于人类大脑的错误思维方式。维基百科上的“认知偏见列表”包括185个词条,从观察者偏差(“在解释他人行为时过分强调他们性格特质的影响,而忽视环境影响的倾向……在解释自己行为时,这种倾向则反过来”),到蔡加尼克(Zeigarnik)效应(“未完成的或被打断过的任务,比起完成的任务被记得更牢”),应有尽有。

这185个词条中不乏可疑或无关紧要的内容。比如宜家效应,它的定义是“人们倾向于赋予那些自己亲手组装的物品高得离谱的价值”。还有一些词条几乎是冗余的同义词。然而,大约有100多种偏见已被反复证明是存在的,并且把我们的生活搞得一团糟。

比如赌徒谬误(The gambler’s fallacy)让我们坚信如果一枚硬币已经连续五次正面朝上,第六次就会大概率反面朝上。实际上,概率还是五五开。乐观偏差(Optimism bias)导致我们长期低估每一项任务的开销和时间花费。易得性偏差(Availability bias)则让我们误以为乘飞机比乘车更危险。(在我们的记忆和想象中,空难的场面更生动形象,因此在意识层面更易得。)

锚定效应(The anchoring effect)指的是这样一种倾向,在决策、估算和预测中,我们容易过分依赖所接触到的第一份信息,尤其是以数字形式提供的信息。正是因为锚定效应,人们在谈判中往往故意从太高或太低的数字开始,他们知道这个数字会“锚定”后续的交易。

有个实验淋漓尽致地展现了锚定效应的力量:一个类似赌具的轮盘,总是停在10或65,被试在观察后被要求猜测联合国成员中非洲国家的比例。看到轮盘停在10的被试给出的平均答案是25%,而看到停在65的那些人的平均答案是45%。(实验当时的正确比例约为28%。)

偏见的效应不止停留在体层面。去年,特朗普总统决定增派驻阿富汗的军队,一猛子扎进了沉没成本谬误(sunk-cost fallacy)的陷阱里。他说:“我们的国家必须追求一个荣耀且具有持续性的成果,它必须配得上我们已经做出的大量牺牲,尤其是那些逝去的生命。”

沉没成本思维让我们不肯放弃糟糕的投资,因为我们总是惦记着已经亏损的钱;它让我们在餐馆里硬着头皮把索然无味的食物吃完,毕竟吃不吃都得付钱嘛;它让我们继续一场必败无疑的战争,因为已经付出了鲜血和金钱的代价。无论何种情况下,这种思维方式都是狗屎。

“我们都希望有一台警钟,每当我们要酿成大祸时它就响个不停。”卡尼曼写道,“然而你买不到这样的钟。”

如果要我说哪一种偏见最为普遍且破坏力最大,那大概是证实偏误(confirmation bias)吧。这种效应引导我们去寻找那些能够证实我们既有的想法或猜测的证据,同时轻视甚至忽略任何看似不利的证据。证实偏误在我们当下的政治分歧中展现得最为露骨,似乎每一派的支持者都认为对方的观点彻头彻尾全是错的。

证实偏误也常见于许多其他情境,有时候会导致灾难性的后果。2005年一份递交给总统的关于伊拉克战争起因的报告写道:“当分析员遇到显示伊拉克没有大规模杀伤性武器的证据时,他们倾向于不予考虑。分析员没有独立地考量每一条证据,而是直接采纳符合主流理论的信息,并拒斥了负面证据。”

一

认知偏见与错误启示(faulty heuristics)——启示指的是我们借以判断与预测的捷径或经验法则——的整个概念,多少可以算是阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)和丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)两人在上世纪70年代发明出来的。两位社会科学家最初在以色列开展研究,后来搬到了美国。之前提到的“联合国成员中的非洲国家比例”实验就是他们做的。

特沃斯基于1996年逝世。2002年,卡尼曼因为两人共同的工作而获得了诺贝尔经济学奖。卡尼曼2011年出版的畅销书《思考,快与慢》(Thinking, Fast and Slow)便是对两人研究成果的总结概述。去年还有一本畅销书叫做《毁灭项目》(The Undoing Project,中信出版社译本名为《思维的发现》),讲述了特沃斯基和卡尼曼之间不算和睦的合作历程。

这本书的作者是迈克尔·刘易斯(Michael Lewis),他之前的一本作品《点球成金》(Moneyball)写的恰巧是他的偶像,棒球经理比利·比恩(Billy Beane)遭遇老派球探的认知偏见的故事——其中最显著的是基本归因错误(fundamental attribution error),意思是当我们看待别人的行为时,总是把原因过分地归结于他或她的个人属性,却鲜少考虑外部因素(许多外部因素都可以量化测度)。

芝加哥大学的经济学家理查德·泰勒(Richard Thaler)是该领域的另一位重磅人物。他的名字最常和禀赋效应(the endowment effect)这种偏见成双成对出现,禀赋效应让我们总是对自己所拥有物品的价值给出高得离谱的评价。泰勒、卡尼曼和杰克·L·内奇(Jack L. Knetsch)曾进行过这样一个实验:他们将一个马克杯展示给被试者,并问一半的被试愿意定价多少钱把它卖掉,答案的平均值是5.78美元;而向另一半受试提出的问题是,愿意花多少钱买这个马克杯,结果是平均2.21美元。传统经济学理论——认为在某个时刻的特定人群中,一件商品具有确定的市场价值,并与某人是否拥有它无关——被狠狠地打脸了。泰勒荣获2017年诺贝尔经济学奖。

大多数以认知偏见为主题的书或文章都包括这样一段简短的段落,通常在接近尾声处出现——类似于《思考,快与慢》中的这段:“关于认知错觉最常被问到的问题是,我们能否克服它们。我只能说……情况不容乐观。”

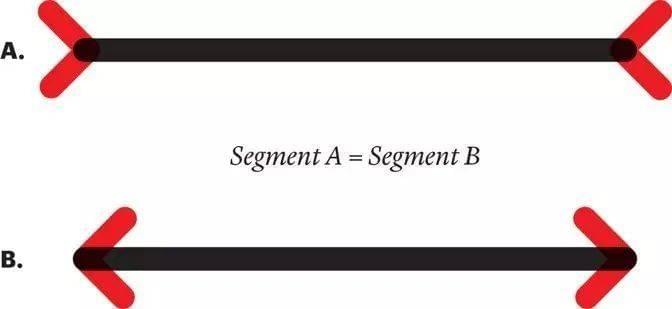

卡尼曼等人以穆勒-莱尔错觉(the Müller-Lyer illusion)为基础做了一个类比。图中有两条两端带箭头的平行线段,一条线的箭头向外指,一条向内指。因为箭头方向不同,下面一条线段看起来比上面的短一些,但事实上长度是相等的。关键之处在于:即使我们拿尺子量,发现两条线段一样长,并且学习了一番错觉的神经生物学机制以后,我们依然感觉一条线段比另一条短一些。

所幸在视觉幻象方面,我们缓慢分析的思维(卡尼曼称之为2号系统)能够辨认出穆勒-莱尔情况,并说服自己不要相信莽撞急进的1号系统的感受。然而在真实世界中,当我们面对的不是线条而是日常的人与事件时,就没那么简单了。“糟糕的是,这些机智的程序在最被需要的时候,也最难被调用。”卡尼曼写道,“我们都希望有一台警钟,每当我们要酿成大祸时它就响个不停,然而你买不到这样的钟。”

偏见如此顽固,我们似乎无能为力,因此绝大多数关于如何抵消偏见的建议都没有针对这些有问题的想法、判断和预测本身,而是专注于通过刺激或“助推”(nudges)改变行为。比如说,目前看来现时偏见是一种难以治愈的“顽疾”,于是雇主只能将储蓄设置为默认选项,从而助推员工缴纳养老保险;这样一来,不参加养老计划反倒需要额外的操作。

也就是说,懒惰和惯性有时候能够战胜偏见。以特定的方式设计程序,也可以劝阻或预防人们被带有偏见的思想左右。阿图尔·加万德(Atul Gawande)在《清单宣言》(The Checklist Manifesto)一书中提出的医护人员检查清单就是一个著名的例子。

但是,人们真的不可能彻底摆脱或者显著减少偏见吗?一些研究尝试性地给出了肯定的答案:不可能。这些实验基于对随机选中的被试的反应和答复进行观察,然而这些人很大一部分是本科在读生——他们在乎的是20美元的被试补贴,而对如何改变自己的行为和思想漠不关心,更不用说学习这些原理了。如果让那些主动性强的毛遂自荐者接受去偏见“治疗”,又会怎么样呢?

换句话说,如果被试是我呢?于是我给丹尼尔·卡尼曼写了封邮件。他已经84岁了,在普林斯顿大学的威尔逊公共和国际事务学院还有一个教职,但大多数时间都待在曼哈顿。他很快回复我表示愿意见面。“我应该……”他写道,“至少试着让你死了这条心。”

我们在曼哈顿下城的一家每日面包坊(Le Pain Quotidien)见了面。他很高,言语婉转,和蔼可亲,带着浓重的口语和讽刺般的笑容。享用着苹果派和加奶的茶,他告诉我:“我的性情很大程度上是立场导致的。你找不到比我更悲观的人。”

这一语境下,他所谓的悲观首先源于1号系统(我们大脑中做出快速思考,并犯下类似穆勒-莱尔线段错觉的错误判断的那部分)对任何影响免疫。“我看到图上的两条线段长度不等。”他说,“这时,目标是对我以为自己看到的东西产生怀疑,是要明白不应该相信我撒谎的眼睛。”对于视觉幻象,这样的目标可以达成,他说,但对真实世界的认知偏见几乎不可能。卡尼曼认为,认知偏见最强有力的对手来自外部:比起我们自己,他人更容易觉察我们的错误。

此外,他所谓的“慢速思考系统”可以实施一系列政策,包括监测每次决定和预测,还可以调用检查清单和“事前尸检”(premortem)等程序。事前尸检这个概念是认知心理学家盖里·克莱恩(Gary Klein)提出的,它要求团队成员想象手头的项目进展得非常糟糕,并写下几句话描述这一惨剧是如何酿成的,从而抵消乐观偏差。事实证明,进行这种训练可以帮助人们未雨绸缪。

“我的立场是,这些东西对1号系统都没有效果。”卡尼曼说,“你不能改善直觉。也许经过长期训练、大量交流和行为经济学的学习,你学会了提示推理(cue reasoning),就可以让2号系统遵循规则运行。不幸的是,这个世界压根不给你提示。而且绝大多数人在激烈的辩论时早就把规则扔到窗外了。”

“这就是我的看法,虽然我真的希望我错了。”

二

巧合的是,正当我与卡尼曼交流、会面的同时,他和密歇根大学的社会心理学家理查德·E·尼斯贝特(Richard E. Nisbett)也互发着邮件。两人在工作上的交往已经持续了几十年。

尼斯贝特1980年的《人类推理:社会判断的策略与缺陷》(Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment)一书,对卡尼曼和特沃斯基的研究的广泛传播起到重要作用。卡尼曼在《思考,快与慢》中也引述了尼斯贝特更早的一篇文章,文章展示了被试倾向于拒绝相信统计数据和其他普遍性证据,反而宁愿基于个例和逼真的轶事作出判断。这也是一种偏见,叫做基础比率忽略(base-rate neglect)。

然而这么多年过去了,尼斯贝特研究和思考的重心已经转向了训练人们克服或避免种种陷阱的可能性,这些陷阱包括基础比率忽略、基本归因错误、沉没成本谬误等。他发邮件给卡尼曼的部分原因在于他正在写一本回忆录,想要讨论一下多年前他和卡尼曼、特沃斯基两人的一次会议谈话。让尼斯贝特印象深刻的是,卡尼曼和特沃斯基特别生气——他们认为尼斯贝特的言行在拐弯抹角地批判他们。卡尼曼回忆起那次交锋,回复道:“没错,我记得我们(有点)不耐烦,你把训练统计直觉想得太简单了(但远远不到生气的地步啦)。”

当尼斯贝特需要举例说明他的方法时,他总喜欢用“棒球奇才调查”这个例子。他打电话给一些密歇根大学的学生,假装是在做有关体育运动的民意调查,其实想问的是:每个赛季刚开始时,职棒联盟总有几个击球手的击球成功率高达45%,可是为什么赛季结束时,从没有人保持那么高的击球成功率?那些没有上过统计学导论课的学生,大约有一半给出了类似“投球手摸清了击球手的套路”、“赛季越接近尾声击球手越累”的错误答案。

另一半学生给出了正确答案:原因在于大数定律——当样本容量(在这个例子中就是击球次数)很小,异常值出现的频率特别高。随着赛季进行,击球次数越来越多,就不可避免地向均值回归。尼斯贝特问那些完成了统计学课程的学生同一个问题,大约有70%回答正确。他相信这一结果显示——恳请卡尼曼原谅——2号系统能够吸收大数定律,甚至1号系统也有这个可能性,即使是在几乎没有提示的情况下。

尼斯贝特第二喜欢的例子是,深谙沉没成本谬误之恶果的经济学家,常常察觉到看的是烂片就离开电影院,并且在餐馆里会把难吃的食物留在盘子里。

我和尼斯贝特在电话上讨论了他和卡尼曼之间的分歧。他的口气还是有些犹疑。“丹尼尔似乎确信我展示的那些东西没有意义。”他说,“他很坚定地认为:训练对任何判断都是无效的。但我们对密歇根大学的学生进行了四年的测验,他们解决问题的能力有了巨大的飞跃。心理学的毕业生也获益良多。”

他在2015年的《逻辑思维:拥有智慧思考的工具》(Mindware: Tools for Smart Thinking)一书中写道:“鉴于我训练人们如何进行统计推理的研究,我知道只要两三个领域的几个例证就足以证明,我们能够改善人们在无限多的场合下的推理能力。”

在一封写给尼斯贝特的邮件中,卡尼曼表示两人之间的分歧在极大程度上是性情导致的:他们一个悲观,一个乐观。尼斯贝特认为还有一个因素,他回应道:“你和阿莫斯潜心于困难问题,并且被引向了错误的答案。而我开始研究简单问题,这些问题你们是不会弄错的,但未受训练的人常常误入歧途……这就意味着教化对于简单问题的效果是巨大的。”

赛季初击球成功率45%的球员便是简单问题的一个例子。卡尼曼和特沃斯基早期文章中惯用的“琳达问题”(the Linda problem)则是一个困难问题。简单来说,这个实验向被试展示了一个虚构的女性角色,琳达,她的“人设”包括致力于改善社会公正,本科专业是哲学,参与反核武器示威游行等等。

然后他们要求被试回答,以下哪一项的可能性更大:(a)琳达是一个银行柜员;(b)琳达是一个活跃于女性主义运动的银行柜员。正确答案是(a),因为单一情况被满足的可能性,总是比该情况和另一种情况同时被满足的可能性大。然而因为合取谬误(the conjunction fallacy,人们假定多重特定情况比单一普遍情况更有可能)和代表性启示(representativeness heuristic,我们有运用刻板印象的强烈欲望)的共同作用,超过80%的学生选择了(b)。

尼斯贝特提出了一个合理的质疑,难道真实生活中我们经常需要做出类似琳达问题的判断吗?似乎我在自己的生活中找不到合适的情境。这个实验有点躺椅哲学家的意味。

三

尼斯贝特建议我到 Coursera 网站上学习一门叫做“思维构件:信息时代的批判性思考”(Mindware: Critical Thinking for the Information Age)的在线课程,他在里面讲解了一些他认为最有效的去偏见技巧和概念。他还让我学完后参加他给密歇根学生设计的调查,以检验成果。我就照做了。

课程中有八节课由尼斯贝特讲授,他在屏幕上的形象就是我们都喜欢的那种既权威又可亲的心理学教授,课程视频穿插着一些图像和小测验。我强烈推荐这门课。尼斯贝特是这样阐释可利用性启示(the availability heuristic)的:“人们难以相信死于自杀的人多于死于他杀的人,死于溺水的又多于死于火灾的。人们总是认为犯罪率在上升。”即使事实正相反。

他还向学生解释了证实偏误的逻辑错误。他说,当人们检验一个自己愿意相信的假设时,总是倾向于寻找可以证实它的事例。他指出问题在于无论我们收集多少这样的例证,都不能证明命题的正确性。正确的做法是去寻找反驳它的论据。

他用自己选择电影的策略来阐释基础比率忽略。他决定看哪一部电影,从不取决于广告、某篇影评或者哪一部电影貌似很对胃口。他说:“我依靠基础比率。只有我信任的人强烈推荐这部电影、这本书时,我才会去看。”

“大多数人认为自己跟别人不一样。但其实一样。”

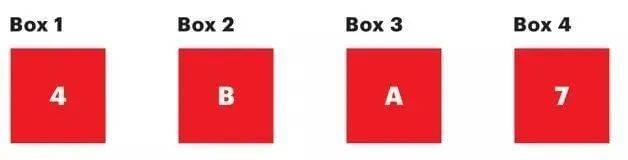

我完成课程后,尼斯贝特让我参加他和同事在密歇根学生身上开展的调查。它包括几十个用于测量被试对认知偏见的免疫程度的问题。比如:

这四张卡片是从一副卡片中随机抽出的,每张卡片的一面是数字,另一面是字母。你的任务是回答:为了检验以下陈述是否正确,你需要将哪个(哪些)卡片翻过来?该陈述为:“如果一张卡片的一面是A,那么另一面是4。” 你只能将那些能够检验这个陈述的卡片翻过来。

选项:

(a)仅方框3;

(b)方框1、2、3和4;

(c)方框3和4;

(d)方框1、3和4;

(e)方框1和3

由于证实偏误,许多没有受过训练的人选择了(e)。正确答案是(c)。在这个情况下,你只能试图证明陈述是错误的,而唯一可行的做法是将一面是字母A的卡片(如果另一面不是4,就证伪了陈述)以及一面是数字7的卡片(如果另一面是A,就证伪了陈述)翻过来。

我答对了。事实上,在我把整套测验的答案发给尼斯贝特后,他回复道:“我估计只有极少数密歇根大学高年级学生能答得像你这么好。我只能保证在心理学专业的大三级以上学生中,会出现这么高的分数。请注意,你差点就得了满分。”

可是,我并不觉得是《逻辑思维》这本书和 Coursera 上的课真正让我摒除了偏见。一方面,我读书、上课之前没做过测验,有可能我本来就是个比较不带偏见的人。另一方面,包括上面那个问题在内的许多测验题,似乎与我们日常生活的可能情境相去甚远。它们似乎与琳达问题差不多,属于“困难”问题。更不用说,我已经被“提示”了(用卡尼曼的说法)。和那些密歇根高年级学生不一样,我知道这些问题居心何在,并以相应的方法解答。

然而在尼斯贝特看来,我的测验结果绝对是有意义的。“如果你在测验中有所进步,在现实世界也会做得更好。”

四

尼斯贝特的网课和哈尔·赫诗菲尔德的“与年老的自己亲密接触”并非仅有的去偏见手段。

总部位于纽约的神经领导力研究院(NeuroLeadership Institute)向组织和个人提供了多种多样的培训课程、在线研讨会和线下会议等,借助脑科学的力量教导参与者如何铲除偏见。本年度的峰会将于下个月在纽约举办,为期两天。只要花2845美元,你就可以学到诸如“我们的大脑为什么如此不擅长思考未来,我们又该如何改进呢?”之类的内容。

菲利浦·E·特洛克(Philip E. Tetlock)是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的一位教授,他和研究搭档(也是他的妻子)芭芭拉·梅勒斯(Barbara Mellers)多年来一直在研究他们称之为“超预测者”的那些人。超预测者能够在预测未来事件时撇除认知偏见,预测准确率远高于那些电视节目上的学者或所谓专家。特洛克与丹·加德纳(Dan Gardner)合著的《超预测:预测的艺术与科学》(Superforecasting: The Art and Science of Prediction)一书,以及特洛克与妻子梅勒斯共同创立的商业企业“正确判断”(Good Judgment),都为我们分享了一些超预测者的秘诀。

最重要的因素之一是特洛克所谓的“局外人视角”。反之,当我们把基本归因错误、基础比率忽略以及其他偏见都乘起来——这些偏见不断诱骗着我们,让天花乱坠的故事取代数据和统计,主宰我们的判断和预测——我们就得到了局内人视角。

特洛克解释道:“好比在一场婚礼上,有人窜出来对你说:你觉得他俩什么时候离婚?如果你见证了新婚夫妇对彼此展现的忠诚,因而对这个问题大为震惊,那你已经被卷入了局内人视角。”事实上,大约40%的婚姻以离婚收场,而对于任何一对特定的夫妇的命运,这一数据的预测能力比充满爱意的对视都高得多。然而,没有人会在婚礼签到处分享这一真知灼见。

近来,业界学者认为最有前景的去偏见干预手段是几款电子游戏。这个想法起源于伊拉克战争以及战争的导火索——灾难性的大规模杀伤性武器滥用;当时情报界对此大为震惊。为了预防再次犯下如此严重的错误,美国政府设立了高级情报研究计划活动(iarpa),这一机构旨在借助前沿研究和尖端科技改善情报搜集与分析工作。

2011年,iarpa 开启了名为“天狼星”(Sirius)的项目,为“严肃”电子游戏的开发提供资金;这些游戏能帮助我们抵御或缓解被认为最具危害性的六种偏见:证实偏误、基本归因错误、偏见盲点(人们感觉自己的偏见程度低于平均)、锚定效应、代表性启示以及投射偏差(人们假设所有人都和自己想得一样)。

证实偏误——也许是其中最为普遍且破坏力最大的——引导我们去寻找那些能够证实我们既有的想法的证据。

一开始有六支团队参与了游戏开发,仅有两个团队最终完成任务。其中最受关注的团队由凯利·K·摩尔维奇(Carey K. Morewedge)领导,他现在是波士顿大学的教授。团队成员包括来自主营游戏模拟的创意技术公司(Creative Technologies),以及经常与政府合作的防务、情报与健康研究公司 Leidos 的员工。摩尔维奇和他们一起设计出了《失踪》(Missing)。

在实验中,一组被试花三小时左右打通了游戏,而另一组被试则观看有关认知偏见的录像。研究者分别在训练前、刚训练完以及训练后8至12周的时候测验这些被试减轻偏见的能力。

接受第一次测验后,我开始玩游戏,这款游戏的制作水准和十年前 PS3 上的第一人称视角游戏差不多,男男女女都有很大的胸,穿着紧身衣服,小心翼翼地探索地图。玩家的角色是一个叫泰莉·休斯(Terry Hughes)的女人的邻居,泰莉在游戏的第一章神秘地失踪了。第二章里,她又出现了,需要你帮助调查她公司见不得人的阴谋。在这个过程中,你被要求做出各种判断和预测——部分与游戏剧情有关,部分没有关系——这些问题被故意设计得让人很容易被偏见左右。给出答案后,你会立刻得到反馈。

举个例子,当你搜查泰莉的公寓时,楼管来敲门并问了你一个莫名其妙的关于另一个住户玛丽问 题。按照楼管的说法,她“不爱运动”。他说,70%的住户去洛基健身房,10%去增熵健身房,剩下20%只是躺在沙发上看网飞(Netflix)。问题是:你认为玛丽最可能去哪家健身房?如果你回答“她不去健身房,因为她是个宅女”,就错了——基础比率忽略(代表性启示的一种形式)的锅。基于热心楼管提供的数据,正确答案应该是洛基健身房。这项研究中的两组被试在通关游戏或看完视频后的立刻测验,以及几个月后的测验中,每个人的成绩都有所提升;然而玩游戏的那组比看视频的进步更大。

我找摩尔维奇聊了聊,他说他认为这一结果支持了理查德·尼斯贝特的研究和洞见。“尼斯贝特的工作在专业领域没有得到重视,因为人们都假设训练无法减少偏见。”他说道,“那些有关训练的文献表明读书、上课几乎没有效果,只能当一种娱乐。然而,游戏效果拔群。这让所有人大跌眼镜。”

玩过游戏,我又做了一次测验,结果喜忧参半。在抵御证实偏误、基本归因谬误和代表性启示这些方面,我大有进步,而偏见盲点和锚定偏见只改善了一点点。我初始得分最低的一项是投射偏差,只有44.8%。游戏之后,这项得分又降低了一点。(我真的不能再以己度人了。)

然而,即使是结果中积极的那部分,也难免让我想起丹尼尔·卡尼曼的话。“纸笔那一套不能说服我。”他说,“你甚至可以在几年后再次测验。可是提示始终在被试眼前,他会意识到这是一次测验。”

尼斯贝特的测验和摩尔维奇的测验,我都是在电脑上做的,不是纸上,但道理是一样的。用测验分数的提高来证明训练的效果是一回事,这时你是有所防备的,甚至刻意寻找陷阱;以真实生活中行为的形式体现训练成效,则完全是另一回事了。摩尔维奇告诉我,《失踪》的故事线里有些半真半假的生活情境显示了“令人振奋的成果”,但我觉得言之尚早。

我没有丹尼尔·卡尼曼那么悲观,也不是理查德·尼斯贝特那种乐观主义者。自从深入这一领域,我发现自己的行为有所改变。比如,最近有一天很热,我决定在自动贩卖机买一瓶2美元的水,但这瓶水没出来。我检查了一番,发现这一排的机械出了故障,而旁边还有一排水,明显运作正常。我的直觉是不要买“好”的那一排水,因为4美元一瓶水太不划算了。

然而,我受过的认知偏见训练都告诉我,这样想就错了。我已经花了2美元(这个价钱是我乐意支付的)在一瓶水上,这个事实无法改变了。于是我又投了2美元,愉快地喝到了水。在将来,我会尽可能地审查自己的想法和行为。打个比方,我准备雇一名研究助理。候选人A有封漂亮的推荐信,且经验丰富,但是说话结结巴巴,不敢直视我的眼睛;候选人B对篮球比赛滔滔不绝,正中我下怀!但他的推荐信充其量差强人意。我会努力克服基本归因谬误,选择候选人A吗?

再打个比方,有个官员的性格、行为、意识形态都让我嗤之以鼻。但是,这家伙在职期间,国家经济蒸蒸日上。我能否成功地摒除自己强大的证实偏见,给予这家伙一些肯定呢?

至于哈尔·赫诗菲尔德一开始提出的资产规划的问题,我一直是寓言故事中的那种“蚂蚁”,每年冬天当蚱蜢吃喝玩乐的时候,我正努力地攒吃的呢。也就是说,我在401(k)s、罗斯个人退休账户(Roth IRAs)、简易式雇员退休计划(Simplified Employee Pensions)、403(b)s、457(b)s等几乎所有名字跟密码似的退休金计划里都投了最大额度的钱。

我的确擅长储蓄,但是我更擅长拖延。几个月前,我的财产顾问主动提出要免费帮我评估遗嘱。我的遗嘱是几十年前立的,确实需要修改一下了。但是确立遗嘱这件事,简直是偏见的狂欢,从含混效应(根据维基百科,“避免那些因信息缺失而无法确知可能性的选项的倾向”)到常态偏见(“拒绝对之前从未发生过的灾祸进行预先筹划或事后反应”)应有尽有,最后还有鸵鸟效应(我真的需要计划遗嘱吗?)强势压轴。

我的顾问寄给我的那件预付过邮费的联邦快递,一直躺在我办公室地板上积灰。现在还躺在那儿。事后诸葛亮偏见(hindsight bias)告诉我,我早料到会这样了。

参考来源:https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/09/cognitive-bias/565775

本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),作者:YAGODA,翻译:有耳,编辑:EON