乍看起来,我们用来描述景观和建筑的语言似乎与我们思考社会世界的方式大相径庭。一座山脉与一个家庭相去甚远,一座城市的设计与一位同事几无相似之处。但若果真如此,我们又为何要用空间和建筑隐喻来描述我们的人际关系呢?

我们用“亲密无间”形容相处融洽、值得信赖的朋友,无论与他们的物理距离有多远,即便爱人远在世界的另一端,却可能让你感觉“天涯若比邻”。你可能有一个“核心朋友圈”,或感觉被“遗留”在别人的圈子之外。一个职位“更高”的同事可能看起来“在上面”,而职级“更低”的人可能“在下面”。甚至“设立界限”或“隔离某人”等表述,也包含着描述建筑的意味。

我们不假思索地运用着一整套空间和建筑的隐喻来解释我们的社会世界,而且不仅限于对私人关系的描述。这些隐喻也是社会层面上社交思想的基础。例如,我们把一些群体描述为“边缘的”(被挤到一边)或“受压迫的”(被压下去),社会本身也被认为有一种“结构”,就好像它被像摩天大楼一样组装起来。

为什么社交关系在我们的心智中呈现为明确的几何关系?过去几十年里,有研究表明这些隐喻并不只是语言的个性化运用。相反,它们揭示了我们如何体验社交生活的空间性本质。这通向一种激进的可能性:如果我们通过空间关系来理解友谊、熟人、同事、家庭和社会,那么建筑概念——有意图的空间设计——是否可以成为创造新的社会和政治思想隐喻的工具呢?

一

在过去的40年里,心理学家和语言学家已经证明了这些空间隐喻确实不仅仅是隐喻而已。在上世纪80年代,哲学家乔治·莱考夫(George Lakoff)和认知语言学家马克·约翰逊(Mark Johnson)展示了隐喻如何参照空间中的身体体验,以构建我们思考和谈论抽象社会观念的方式:在英语中,爱有时被表达为一段“旅程”;真理是我们“清晰看到”的东西。

到21世纪中期,莱考夫和神经科学家维托里奥·加莱塞(Vittorio Gallese)开始更大胆地断言,隐喻中引用的身体状态,例如“爱是一段旅程”,涉及到模拟当初体验这些状态时所涉及的感觉和知觉网络。这意味着,当我们以“点亮房间”描述我们外向的朋友时,大脑中追踪环境中亮度水平的同一部分(视觉皮层)在隐喻理解过程中重新激活,模拟了房间照亮的图像,帮助我们理解某人所具有的抽象的“明亮”个性。

加莱塞和莱考夫提出,“想象和行动”共享神经基质,换句话说,“思想运用身体的一般运作模式。”

物理空间中的具身体验似乎提供了有用的概念结构,我们将其映射到我们的人际关系中。空间隐喻就是这个过程的结果。我们都有与空间中的物体互动的第一手经验:伸手去抓桌子上的东西,移动以接住飞来的东西,或无法抓住超出我们可触及范围的东西。

以这些切身的具身体验为参照,我们的大脑模拟出想象之中“社交空间”里或近或远的位置。但我们的空间体验和社交世界之间的关系有多深?真的有一种神经基质将我们对山脉与家庭的经验,或者城市与同事的体验联系起来吗?

本世纪初,认知科学家开始利用精心控制的实验来绘制社会空间的心理几何图形。这些实验探讨了我们在想象中的社交世界中给予他人的“距离”——朋友是“亲近的”,泛泛之交是“疏远的”——是否会在我们与这些人的相处中体现出来。

在一项研究中,参与者被要求画出沿着一条呈S形路径传递包裹的路线,路线经过三个人物。这三个人物是一个群体的“朋友”,是另一个群体的“陌生人”。“朋友”群体的参与者画出的路线与人物的距离明显近于“陌生人”群体参与者所画路线的距离。研究人员推断,这种效应是由于空间接近度和友谊之间的内隐关联:距离与陌生人相关,亲近与朋友相关。

在另一项研究中,相较于对墨西哥持有积极看法的美国人,对墨西哥持负面看法的美国人高估了美墨城市之间的距离。这项研究的作者推断,物理世界中的距离可能受到参与者如何在想象的社交空间中定位墨西哥的影响。

我们用来描述社会关系的空间隐喻不仅仅是个性化的语言使用,而且反映了这些社会关系在我们的思维中是如何结构化的。当我们把某人描述为“遥远”或“触不可及”时,即使他们在我们身边,我们也是用这些空间术语来思考他们。

二

我们依赖对事物位置和如何与之交互的心理表征游走于世。这与对社会信息的概念表征相似,了解人们的从属关系和权力方面的位置对我们的社交至关重要,以导引我们的日常互动。对于认知神经科学家来说,这类运作现象是共通的,因为我们主观地体验到了“映射”任务的相似性。这就是为什么,心理“空间”中映射的社会内容与地理或建筑中的映射一样直观。

然而,我们不仅仅是利用空间经验来理解社会关系。这些效应也可以反过来产生作用。我们似乎会根据社会内容在世界中的位置而以不同方式加工它。

在一项研究中,参与者在屏幕上看到了一系列代表权力高低的词汇,如“主人”和“仆人”。在不同的练习中,这些词语的垂直位置发生改变,每个词语都有机会出现在另一个词语的上方和下方。研究发现,当“主人”等象征着权力高位的名词出现在上方时,参与者会更快地认出这些名词,出现在下方时则不然。

另一项研究将“朋友”和“敌人”这两个词语放置在三维图形的不同位置,“朋友”这个词被放置在较近位置时会更快地被认出,“敌人”一词则是放在远处更容易被认出。在这两项研究中,研究人员推断,当某些具有社会意义的词语被放置在与参与者对这些社会概念的空间表征一致的位置时,对这些词语的认知会提高,从而使参与者更快地处理这些词语。

基于这些强有力的空间认知和社会认知之间关系的证据,你可以假设加莱塞和莱考夫的预测是正确的:确实存在着这两种思维类型共享的神经基质。认知神经科学家的研究似乎支持了这一预测。

在2014年的一项研究中,研究人员向被试展示桌上位于不同位置的物体的图像,并追踪被试的大脑活动。研究人员要求被试判断每个图像中的物体离另一个图像中的物体“较近”还是“较远”。研究人员在这些判断过程中记录了大脑活动,并训练了一个机器学习算法来解码和分类与近距离和远距离判断相关的数据。最终,该算法能够通过分析被试的大脑活动可靠地确定被试是在进行近距离还是远距离的判断。

接下来,研究人员要求被试提供其社交圈中八个人的照片:四个与之关系密切的人,以及四个了解但不亲密的人。研究人员在询问被试每张照片中的人是否是“朋友”或“泛泛之交”时测量了被试的大脑活动。这一任务被称为“社交距离”判断任务。

研究人员并未寻找两项任务之间大脑活动的重叠部分,而是使用来自空间距离任务的训练算法解码社交距离任务的数据。空间算法能够以超过偶然几率的准确率预测被试对社交距离任务的回答。换句话说,大脑中与空间距离判断相关的区域(即颞下叶)可以被用作预测社交距离判断的模板。

这一发现支持了空间认知和社会认知存在共同皮质基础的观点。对身处地球另一端但你认为与你亲近的朋友的社交距离映射,以及你在阅读这篇文章时对自己与屏幕的空间距离的表征,使用的是同一个脑区。

三

那么,要如何解释这一发现呢?一些研究人员认为,社会认知是空间认知的“扩展适应”。扩展适应是对原始适应性的二次利用。查尔斯·达尔文首次提出的最著名的扩展适应的例子是所有呼吸动物都有的肺。达尔文认为,肺并非进化来吸取氧气的器官,而是鱼类的内部游泳囊的扩展应用。游泳囊是一种充气器官,使鱼类能够在水下控制浮力。

一些神经科学家认为,在需要社会认知的情况下,空间认知的神经系统被“升级”成了社会认知的基础。这使得社会信息能够以有序的、维度化的方式被组织,在其中,个体可以被视为与地形空间中的坐标,可以对之加以推理,这类似于对空间信息的表征。

相较于认为两个高度模块化的大脑区域独立发展的演化解释,“扩展适应”更为简洁地揭示了这两种不同但高度相关的大脑功能的发展。如果社会认知和空间认知确实像这个观点所暗示的那样在大脑中具有硬连线,那么这将解释我们通过感知人们在社交场合中的空间位置立即推断出某人所处的社会地位的能力。这是一个引人深思的论点,但需要更多的研究来验证。

重要的是,这个论点并不声称社会认知可以还原为空间认知。社会心理学的其他研究表明,我们对人的心理表征是多模态的。包括情绪联想、声明性知识和情境记忆等内容。但至少,这个论点解释了人类认知的基本方面(即有关他人的思考)最初是如何获得的,相关体验在日后的生活中仍不断出现。这个观点的更广泛含义迫使我们更深入地考虑我们设计的空间如何反映我们与不同人群(包括朋友、家人、社区和社会)之间的隐性空间关联。

此外,考虑到空间世界可以深刻改变我们的社会认知,建筑学和其他形式的空间设计能否作为构建新形式社会思想的概念工具?

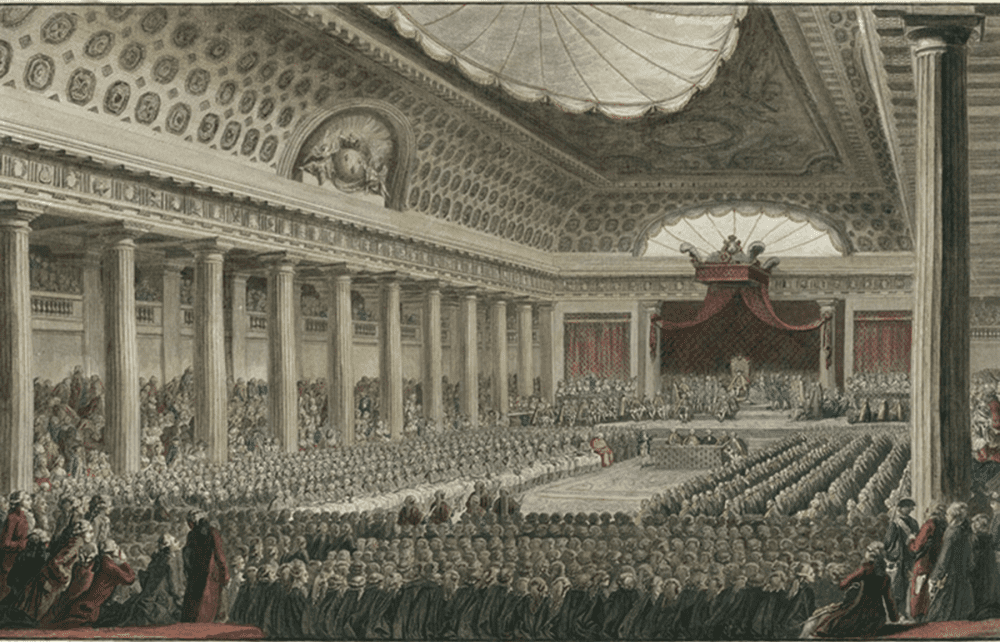

事实上,这种构想已经实际发生了。1789年5月,法国社会的三个阶层——神职人员、贵族和平民——聚集在凡尔赛讨论征收新税和改革。这一事件标志着法国转向民主作为主导政治治理体系的转折,类似情形很快出现在欧洲其他地区。这一事件的历史意义不仅在于辩论中的思想,还在于这些思想在空间中的安排。

1789年5月5日在凡尔赛召开的三级会议开幕式。engraving (1790) by Isidore Stanislas Helman

出席会议的是雅各宾党成员,他们是反王党人士,主张废除君主制并实施自由主义政策。恰好他们坐在国王的左边,而王党成员,即主张保守君主制及其权力的政党,则坐在国王的右边。这种座位安排延续了下来,但不是使用任何一党的名称,而是使用空间隐喻——“左”和“右”——来区分这两个团体。主张自由主义政策的雅各宾党人坐在“左边”;主张保守政策的王党成员坐在“右边”。

政治团体的空间化今天仍然存在,即便创始时的座位安排现在已经大部分被遗忘,甚至被抛弃——政党不再自行坐在君主的两侧。“左-右”政治光谱的起源展示了社会团体在空间中的组织形式会影响对这些团体的心理表征。这种心理表征对随后的政治思想的影响不可低估。

如今,两个多世纪后,没有一个政党、政治家,甚至政治观念不是在左-右政治光谱的某个位置上。这个光谱的空间关系最初是任意安排的事实使这一事实更加引人注目。

四

如果任意的空间安排都能对政治思想的结构产生如此深远的影响,那么我们是否可以更有意识地控制这些影响呢?建筑学提供了多种可能的空间布置。建筑师为不同人设计的空间可以是高的、宽敞的、开放的、狭窄的,有或没有视野,其中每一项都包含着对社会思想的提议。

这就是为什么我们将获得运动比赛胜利者的人置于最高的领奖台上,为什么组织老板们占据的总是建筑物顶层最大的办公室;为什么家庭的领导者一般睡在“主卧”并在餐桌的正中央用餐。在这些案例中,权力通过处于上方、在中心、拥有更多空间或更好的视野来显现。

建筑常常被用作传播关于社会关系和权力分配特定叙事的工具。像吉萨金字塔、北京故宫、雅典卫城或巴黎凯旋门这样的纪念性建筑通过操纵高度、距离、质量、体积和边界来实现对权力等抽象概念的具象化。

以梵蒂冈的圣彼得大教堂为例。这座教堂建于16世纪和17世纪,打破了传统的天主教堂建筑标准,通过将大量空间献给公众,形成了圣彼得广场,可以一次容纳数十万名信徒。圣彼得广场并非是一个方形,而是设计成一个被四排室外柱廊环绕的椭圆形。用其建筑师吉安·洛伦佐·贝尔尼尼的话说,广场将游客拥抱在“教堂母亲般的怀抱”中。

它必须这样做。毕竟,圣彼得大教堂是在宗教改革期间建造的,这是罗马天主教会权威受到了北欧新教改革者质疑的时期。作为回应,罗马天主教会开始了自己的反宗教改革,其中包括消除其自身的裙带关系和腐败行为,并将注意力转向人民,包括通过梵蒂冈的建筑传达这些思想。圣彼得广场的空间设计传达了天主教会的新理念——一个更加透明和开放的时代已经到来。

这倒不是说若想改变集体的社会思想,一个人必须成为建筑师。建筑或空间隐喻也能产生影响。倡导社会进步的人,无论他们是在对抗不平等、压迫还是权力侵蚀,通常都会将自己的社会经验基于空间隐喻,为那些“边缘化”、受到“压迫”或“被压制”的人辩护。因此,社会正义运动经常以空间中的占领和自主性为隐喻。

1929年,在英国妇女获得选举权一年后,弗吉尼亚·伍尔夫在她的女性主义作品中以一个建筑隐喻——《一间自己的房间》——为标题,主张妇女的智力自主性。所谓的“房间”可在字面和隐喻上得到注解。在字面上,伍尔夫写道“如果一个女人要写小说,她必须有钱和一个属于自己的房间。”

对于20世纪初的许多妇女来说,有一个写作或学习的私人空间是一种奢侈。但标题的完整意义最好理解为一个隐喻,表达了妇女不受干扰并自我驱动地追求知识的权利——这是伍尔夫在整篇文章中探讨的一个观点。

如今,女性主义者使用“玻璃天花板”的建筑隐喻来表达男性看不到的障碍,这些障碍阻碍了女性在业界攀登。同样,多元性向社区的成员被鼓励使用“出柜”以使自己在社会上可见。更近期的例子是在2020年乔治·弗洛伊德抗议活动中,呼喊“这是我们的街道!”来传达少数族裔在公共空间感到安全的权利未得到满足。

像伍尔夫的标题一样,这些表达可以在字面上解释,但它们的完整效果是隐喻性的。作为空间隐喻,它们有助于描述少数群体如何体验和努力克服社会障碍。如果没有这些隐喻,例如,多元性向社区成员从隐藏自己的性别认同或性取向中经历的社会孤立感和约束感将很难表达。通过空间隐喻,非群体成员可以理解生活在“柜子里”的社会孤立感和约束感。

甚至似乎会导向政治极端主义的左-右政治光谱,也可以用新颖的空间隐喻来重建。诸如“党派的”、“极化的”或“极端主义者”之类的空间隐喻经常用来描述持有最强烈的政治观点的人。这些空间隐喻通过参考沿着两个方向延伸的水平线上的位置来生成意义。如果我们不是将政治观点按照直线排布,而是按照马蹄铁呢?

“马蹄铁理论”最早由法国哲学家让-皮埃尔·法耶在2002年提出,自1939年的莫洛托夫-里宾特罗普条约(希特勒的纳粹政府和斯大林政府签署的一项互不侵犯条约)以来,政治理论家们一直在讨论这个理论。

自那时以来,这一理论已经被用来解释其他事情,其中包括2016年民主党初选中投票给伯尼·桑德斯的12%的选民在美国总统选举中投票给唐纳德·特朗普,这可能是“左倾”候选人希拉里·克林顿输掉选举的原因之一。

另一个例子是,极左和极右的政客和评论员都提倡关于乌克兰冲突的反干预立场。但这并不是说极左和极右政治立场之间没有重大的意识形态差异。与左-右光谱的简单二元性一样,政治理论家们认为马蹄铁理论也过于简化了意识形态的格局。然而,显而易见的是,新颖的空间隐喻提供了替代性形式,否则政治思想将受到限制。

五

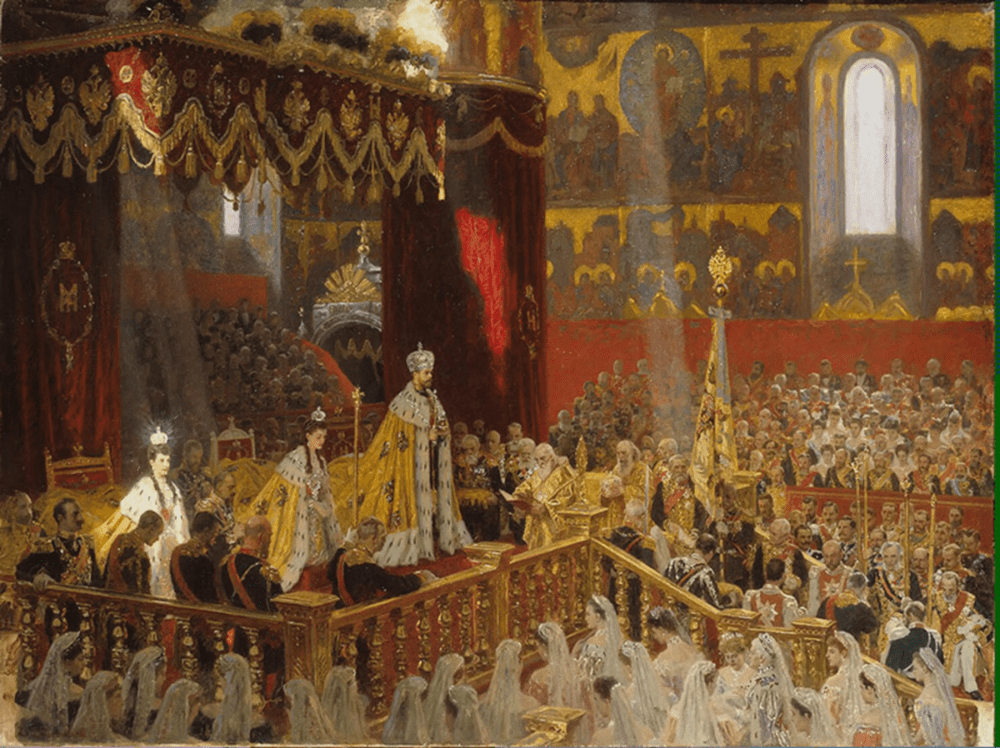

重新思考社会思想的形态可能看起来无限广阔。但空间隐喻并不总是自由解放的。就像左-右光谱的刚性概念一样,有时它们会对社会思想施加限制。我们社会和政治机构中授予权威人物的头衔,如“校长”、“殿下”或“最高法院”,通常涉及到有关高度和体量的空间条件。甚至“总统”这个头衔也可以被分解为一个空间隐喻:来自拉丁语的praesident(“坐在前面”)。

The Coronation of Emperor Nicholas II and Empress Alexandra Feodorovna (1898) , by Laurits Tuxen

因此,重要的是要倾听可能限制我们人际关系和政治话语的空间和建筑隐喻。这些隐喻可能暗示着社会群体之间日益加剧的心理分裂。考虑一下特朗普在2016年美国总统竞选中的言论,以及他对在美国南部边境造墙的修辞。尽管特朗普总统任内确实修建了一些新的边境围栏,但前美国总统提出修建一道坚不可摧的墙的建议最好理解为一种隐喻,表明了对外交政策和移民政策走向孤立主义的广泛转变。

在德国,公民仍然会高估铁幕两侧的城市之间的距离,对统一持消极态度的公民的高估程度更高。这表明隐喻性障碍在其物理指涉物被拆除后仍然屹立不倒。

几千年来,建筑师们设计的建筑空间形式远远超出了居住者的功能需求。相反,他们经常试图创造出被视为社会权力隐喻的结构。同样,作家、活动家和政治家们依靠空间和建筑隐喻来传达他们的社会经验和愿望。

最近的认知神经科学研究表明,这两种效应都有神经生物学基础。这一机制揭示了社会经验的现象学及其主观性,但它也应该促使我们仔细考虑我们在空间中的行动和位置所表达的社会能动性和地位。同样,它也可能引导我们了解,城市中为人们建造的建筑如何反映了隐性地赋予他们的空间距离。

社会空间思想不仅包含着洞见,其中也存在着激进的可能性。通过这种机制,我们可以成为我们集体经验的建筑师,为社会生活构建新的隐喻,并塑造我们心中他人的几何形态。

原文:https://aeon.co/essays/why-do-other-people-form-imaginary-shapes-in-our-minds

本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),作者:David Borkenhagen,译者:木姜子,审校:Muchun,编辑:EON