本文来自微信公众号:城市中国杂志 (ID:UC_urbanchina),作者:Summer,编辑:崔国 周艺娴,原文标题:《“中国式”书店嬗变简史 | 海外观察员49》,头图来自:视觉中国

2022年8月底,上海衡山·合集书店发布一则公告,宣布将于9月底闭店,进入清仓打折阶段。此消息在社交网络上引发不小的轰动,不少读者纷纷到店表示支持。后经徐汇区政府牵头和书店场地业方进行交涉,书店得以继续留驻衡山坊。

衡山·合集 “失而复得”的故事并非孤例。2021年5月,武汉百草园书店也宣布因为场地租赁方强行清场而永久闭店,所有书籍五折销售。尽管7月这家书店另寻地盘以一个全新的名字“诚与真”重生,但当时倒计时的日子被一个团队拍成了纪录片在网上流传,其场景和衡山·合集不无相似之处——许多读者纷纷前来,缅怀也罢,拾漏也罢,其川流不息构成书店最后的辉煌。

一、中国式书店之问

百草园的店主老王是一个普通的个体户,其闭店的原因在于有限的个人资本及相对偏重卖书的经营模式无法抵御网络时代和新冠疫情的冲击;然而,衡山·合集书店的危机则缺乏“合理”的解释。

它由创办“例外” 服饰及方所书店的毛继鸿投资,于2015年承租徐家汇衡山坊四栋30年代洋楼,并聘请资深媒体人令狐磊作为创意总监操盘。这里从一开始就不仅仅是一个卖书的场所,而是兼卖服饰等文艺产品的复合式生活美学空间。

可以说,百草园和衡山·合集是中国自80年代允许民营资本经营书店以来两代书店的样本。第一代书店店主更重视“书”的部分,在特定的历史背景之下创造了民营书店的黄金时代。也因此,尽管这一代书店在2012年前后在移动互联与网络购物的双重打击下多数以倒闭告终,之后仍有许多店主前仆后继,试图延续昔日的繁荣。

在倒闭潮后崛起的第二代书店,吸取了第一代书店在网络书店兴起之后纷纷倒闭的教训,同时借鉴台湾诚品和日本茑屋书店的模型,更加着力打造“店”的空间。

然而,尽管书店在不断迭代的过程中都尽力顺势而为,却都在当今如履薄冰。任何的社会变动都会使他们不堪一击,且只有在闭店之前和消费者之间达成高度共识。

如同《百草园》纪录片中所记录的那样:经营书店11年的店主老王,面对镜头时而平静时而伤感愤怒,他的顾客却显得十分词穷——“理想主义的坚守”、“情怀”、“城市需要一座书店”……除此之外,似乎再也找不到其他合适的词汇来安慰当前实体书店行业面临的尴尬处境。

据《中国实体书产业报告》,2020年,中国有1573家书店关闭,更有4061家实体书店新开面世。下一代书店在城市中的地位会是怎样?能否解决现在的困境?本文并不想(也无法)给下一代书店在经营或设计层面指一条明路,但希望通过梳理书店在中国城市中的发展沿革,试图解释书店在今天究竟是一个什么样的空间,以及究竟是哪些因素导致了当前问题的产生。或许当理解了从哪里来,我们会对往哪里去有更清晰的认识。

二、书店作为公共空间的历史沿革

可以说,在当今中国城市,没有任何一种实体经济的兴衰会比书店的去留更牵动人心。人们可能会惋惜一家吃了多年的餐馆的歇业,但不大会有进一步的举动。更不会像衡山·合集一样,惊动政府层面出面斡旋。原因正在于,书店不仅仅是一个物理层面的公共空间,也不仅仅是零售业。其售卖的产品——印刷物是在精神层面塑造共同体的重要媒介。

除此之外,如中国的老话,“万物皆下品,惟有读书高”,书籍也承载着实现社会阶层跃升改变命运的传统期待。也正因此,书店在城市之中,不仅仅是一个零售实体,更是一种文化象征,参与运作的从来都不仅是(甚至不是)商人群体。在不同历史时期,由于参与群体的不同,其功能属性也有着显著的差异。

1. 现代书店的雏形

中国现代书店的雏形可以追溯到20世纪初,其背景是工业化印刷的实现和民间报刊的逐渐流行。当时,面对积贫积弱的中国,对外如何抵御西方帝国主义的侵略,对内如何改良自身从而振兴中华成为时代命题。如在新文化运动中诞生的《新青年》对接受过新式教育的青年所起到的号召作用一样,印刷品在这一阶段迅速在知识分子群体中成为传播新思想、塑造共同体的重要媒介。

在此时代背景之下,书店作为这一媒介的载体也应运而生。其代表如中共早期领导人恽代英于1920年初在武汉创办的“利群书社”。恽代英将租来的院子临街的一间作为书店,不仅出售如《新青年》《新潮》《共产党宣言》《资本论入门》等书刊,也自办刊物。后面的几间房屋则用来组织互助社,和一些青年学生同吃同住,互相监督学习并分享所思所想。

受此启发,毛泽东于同年在长沙创办形式类似的文化书社。中共也于1923年在上海创办上海书店,不仅印刷售卖书籍,还在全国各地成立分店和代销社,同时也作为中共的联络机关。更为著名的是1932年由邹韬奋成立的生活书店。书店在《生活》周刊基础上诞生,以前厂后店的形式运行。对外印刷售书,对内则以生活合作社的方式运转,强调集体拥有和经营,利润也归集体所有。

一如邹韬奋于1936年在《生活日报》上发表的文章所说:青年需要将已有知识联系起来,真正付诸实践地“干”起来。而在书店内部通讯中,他也强调,书店不同于五芳斋、冠生园,作为售卖知识的场所,须知知识是分对错的。[1]

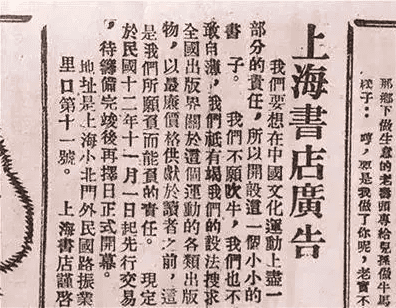

上海书店也在《民国日报》上刊载广告阐明宗旨:“我们想要在中国文化运动上尽一部分责任,所以开设这个小小的书铺子。”[2]可见,这一时期的书店,卖书赚钱是其次,创办人作为接受过高等教育、关心时局的青年知识分子,主要目的是以书店为阵地,不仅在精神层面启发更多民众,也在物理空间上作为聚集更多志同道合者的实践空间。

中国现代书店在诞生之初为之后的书店发展奠定了模式基础。第一,公共性和商业性共存。第二,强调公共性,商业性较为隐形。第三,二者的关系是用商业性反哺公共性。

但这种反哺的可能,则需要来自两个方面:其一,公共性和社会整体思潮的挂钩,以确保其能最大程度上利用书店自带的文化象征。其二,商业价值来自产品的独特性和差异化,以此来反哺公共性。

新文化运动及五四时期,书店的公共性和民族危亡紧密连接起来,不论是出版和售卖的书籍,还是店的空间均围绕这一主题:对外,是哈贝马斯笔下介于国家和私人之间参与公共事务的“公共领域”;对内,则强调“互助”“集体”的一面,让青年人得以一起探索民主生活的可能性。不过也需要指出的是,此时代虽然书店公共性调门很高,但能够覆盖的仅是知识分子群体,其公共性相比今天,是十分有限的。

2. 书店的黄金时代

以上提到的书店已多数隐入历史。如今依然被人们津津乐道的,则是书店自再度被允许民营之后,从九十年代至2008年前后的黄金时代。这一时期,人文书店统领江湖,以高质量的文史哲类书籍闻名于社会。鼎盛时期,仅北京市海淀区就有书店千余家而不止,年营业额可至4000万。[3]如今,依然傲立于北京大学附近的万圣书园即是其中的佼佼者。

上世纪70年代末至80年代初,政府逐渐放松管控,允许民间资本参与书店运营。其主要原因是文革十年造成的书荒和知识饥渴,而国有新华书店已不能满足民众井喷式的需求。最初的民营“书店”以书摊的形式出现,但摊主多半只为牟利,盗版和黄色书刊充斥其中,质量参差不齐。

80年代末至90年代初,知识分子群体开始再度参与书店运营,除去对彼时书店质量的不满之外,也和当时的时代氛围有着紧密的联系。经济体制改革带来的下海潮和消费主义的兴起,引发整个社会关于人文主义危机的大讨论。

毫无疑问,知识分子成为此次讨论的主角,因为他们的地位衰落是此次社会思潮变动的最直接结果。可以说,书店再度成为他们思想的阵地,是延续了20世纪初的传统——他们需要一个公共空间,去讨论社会的出路问题。

另一方面,知识分子也迫切需要生存的途径。经济体制改革不仅让他们脱离体制成为可能,也让“造导弹的不如卖茶叶蛋的”。成立于1997年的上海季风书园的创办人严搏非就曾在一篇回忆书店历程的文章中写到:当时在上海社科院工作的他一个月工资仅一百多块,却发现一个回收酒瓶的人月入三千。他被深深刺激到,这成为他后来辞职最终选择开设书店的原因之一。[4]

由此可见,此时书店的属性并没有本质上的改变。书店店主虽然不满意体制内工作的薪资,但也没有想以开书店来致富。书店作为零售实体的属性依然在公共性之后。二者的关系也依然得以延续。

书店成为这一时期社会大讨论的阵地,且书店店主群体凭借自身的高素质所选的书和新华书店体系形成了明显的差异化,再加上顾客群体对书籍的极度渴求,使得商业性对公共性起到了极大的推动作用,从而造就了民营书店的黄金时代。在此背景下,这个阶段的书店也有其特征:

首先是经营结构上,因为出版行业的国有化,“前厂后店”的结构被打破。虽然许多书店主成立工作室策划图书出版,但民营书店本身基本不再承担印刷发行的功能。思想的传播主要聚焦在选书和举办讲座活动等角度上。其次在参与群体上,知识分子依然是引领社会讨论的关键群体,也只有他们拥有足够的文化资本与国有新华书店抗衡。但他们的资金依然有限,因而书店规模往往不大。且高等教育的普及,使得知识分子群体相较五四时期有了明显扩大。

因此,这一时期书店多以独立小门店的形式聚集在知识分子密度最高的高校附近。店的部分因容量有限且并非经营重点,往往非常简单。代表性图景为直达天花板的书墙、爆满的活动和销量动辄达到几千册的爆款。

3. 倒闭潮和书店复兴

从以上分析可以看出,书店作为公共空间,有两重特点。其一,其公共性和商业性之间一直存在张力。其二,两者实现动态平衡的前提,是公共性始终能够聚焦于社会普遍关注的问题,且商业性为其提供独特的解决方案。这两点在接下来的时代里被颠覆,是造成今天书店困境的最重要原因。

自1999年当当网成立、2003年淘宝网成立之后,网络购物兴起,消费主义浪潮席卷社会。这导致人们的需求瞬息万变且支离破碎,再也没有一个统一、稳定的话题能凝聚整个社会的关注点,书店的公共性地位由此开始衰落。

同时,也带来了书店在商业层面的危机。网络书店的规模打破了书店商品的独特性,且书作为一种固定价格的商品无法溢价,实体书店无论有多大的资本和多好的口碑,都无法和网络书店低于进货成本的低价抗衡。

2011年,知名民营书店“风入松”倒闭,同年倒下的还有已在全国布局多家连锁店的“光合作用”,其北京直营店关闭之时,更遭到供货商抢货追债。根据全国工商联书业商会调查显示,从2002年到2012年,全国有近5成书店倒闭,总数达1万多家。

此次倒闭潮引发的结果,就是书店参与群体的洗牌。多数之前的知识分子店主因无法解决商业的问题选择了退出。而主要的读者群体,也转移到了网络购物端。

此时实体书店若想在废墟上重生,首先需要解决的就是书店公共性的更新,以及其和商业性之间的平衡问题。既有模式的失灵迫使书店人开始寻找新的替代,台湾诚品书店和日本茑屋书店适时进入他们的视线。不论是诚品还是茑屋,都强调把书店打造为生活美学空间,将书店售卖的产品扩展到非书领域。大陆书店人由此看到了新的可能。

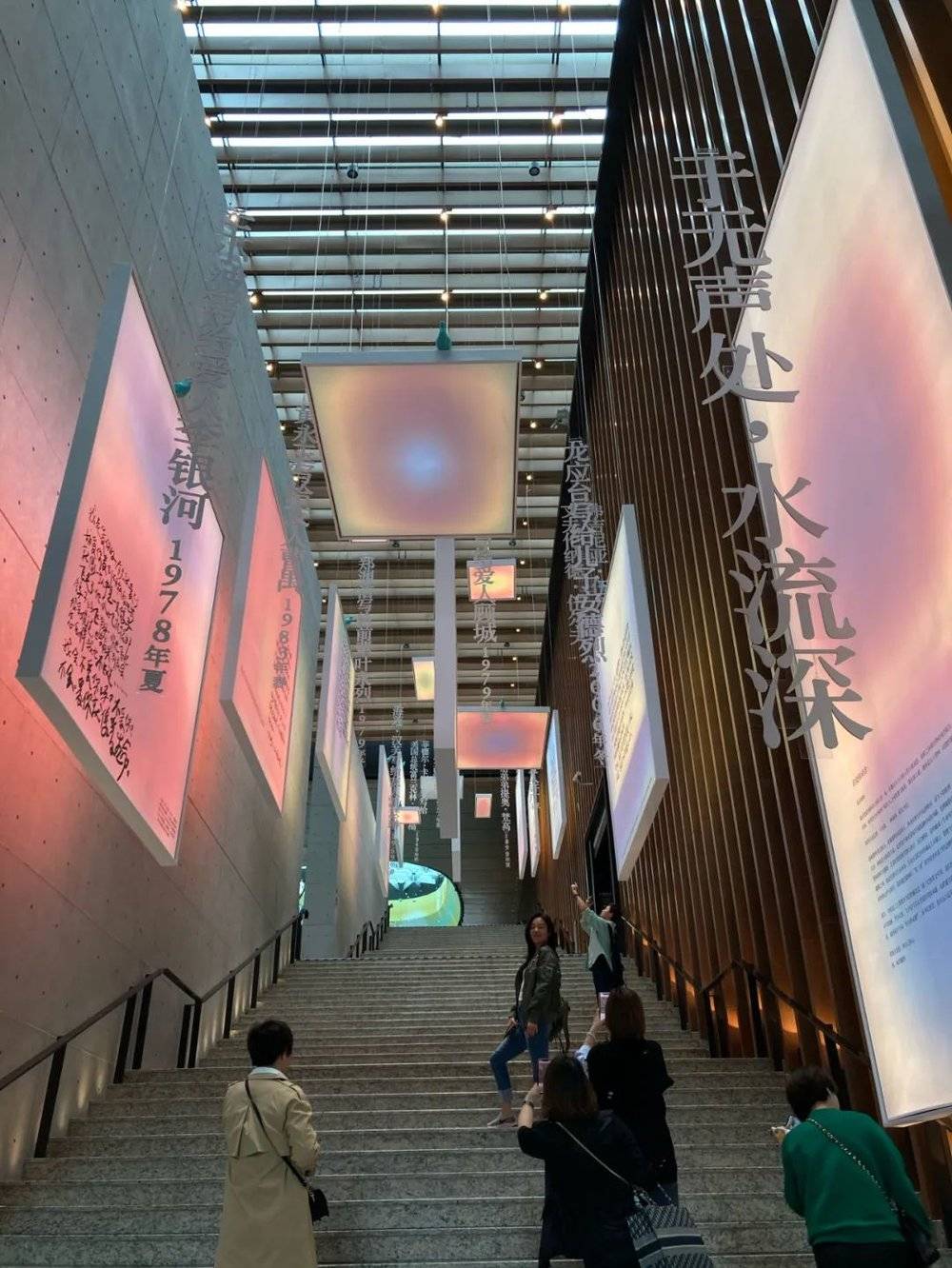

自2014年开始,实体书店以一种全新的面貌重生:注重“店”也就是公共空间的部分,强调装修和空间设计,设立公共阅读区,通过售卖这种空间来获得营收。同时,售卖非书产品如文创和咖啡来扩展利润空间。24小时书店也开始如雨后春笋般出现,开先河的正是由当年的生活书店演变而来的三联韬奋书店。

这种新的模式,第一是将书店的公共性重新定义为介于工作和生活之间的“第三空间”,以此来响应新的社会需求:互联网带来的社会原子化使人们迫切需要通过公共空间重新获得人与人之间的链接,但城市化的快速扩张和城市人口的不断增长,让公共空间资源供不应求;互联网产品快速迭代造成的工作节奏加速使人们急需片刻的喘息,又感受到不断学习从而应对社会高速运转的紧迫性。书店所携带的文化象征开始和公共事务脱钩,成为文化符号供人们消费。

第二,努力提升商业性本身的造血能力,但开始运用公共性来反哺商业性。如24小时书店夜间营收并不是重点,其逻辑是通过营造一个时间感丧失、没有门槛的公共空间,给快节奏都市人带来安全感和心灵慰藉,以此交换人们在这个空间里买单的意愿。

但同时,这种模式并没有彻底解决商业性和公共性之间的失衡问题。不论是书还是非书,书店的产品都不能够提供独特的解决方案。茑屋和诚品也面临同样的问题,他们的解决方案是通过引入外部资源来解决书店自身的问题。如诚品早期通过创办人吴清友在台湾经济腾飞时代攒下的家底来维持,而茑屋的母公司更是一家通过经营大数据和策划而营利的互联网文化公司。

无独有偶,大陆的实体书店在这一时期幸运地找到了商业地产作为外援,原因是随着互联网经济开始波及到整个实体行业,购物中心急需吸引更多客流。书店的公共性开始被他们所青睐,通过免租减租的方式吸引书店入驻。商业地产开发商的入场,为书店的公共性反哺商业性添加了重要的一笔,也使得新的书店模式得以成立。

在这次实体书店复兴浪潮之中,书店模式的变化也相应地导致了书店参与群体和分布区域的改变。

首先,因为不同人可以对“店”的部分有不同的解读,书店店主群体开始从知识分子变得更加多元。

其次,“公共性”含义的转变,也降低了客群的准入门槛,书店开始真正成为谁都可以来的“公共空间”。书店组织的活动从讨论社会公共事务转变成如哈贝马斯所预见的、兴趣小组式的形式和内容。阅读区也在很大程度上被“挪为私用”,一个很常见的场景是,很多书店中顾客并不在看书,而是在进行办公、写作业等“私事”。

三、书店作为公共空间的现实与未来

通过梳理书店的发展简史,我们可以看到:书店作为一种文化象征,在任何时代都有其存在的意义。而其作为一个公共空间,其功能的变化是随着社会变迁及城市化进程中人们的需求演变而变化的,且随着时代的发展更加进入日常人的生活。从这个角度来说, “一个城市需要一座书店”并不是陈词滥调。

而作为一个商业实体,书店在现阶段依然存在难以为继的困境。除去居高不下的成本和空间售卖难以上规模和书籍无法实现溢价销售之外,不同于诚品和茑屋的内循环模式(事实上,自吴清友逐渐退出管理,诚品书店也面临经营层面的困境),商业地产这个第三方的加入也增加了更多不确定性:书店凭借自身的公共性为购物中心吸引来的客流,很大程度上不能反哺自身,只是免费给购物中心的餐饮做了贡献。

且这种贡献十分有限,并不对业主的经营产生实质性的影响。而商业地产却掌握着书店成本的命门,使得书店毫无讨价还价的能力。新冠疫情前,因为场地租赁方涨租而导致的书店关门或搬迁的例子已经数见不鲜,疫情更让情形雪上加霜,开头提到的衡山·合集、百草园书店皆为受害者。

令狐磊在接受采访时表示,在中国做书店的百年老店很困难,其中一个重要原因是书店多不是房产拥有者,存续受租期制约。而在纪录片中,老王表示因为百草园书店所在的文化产业园打算把他的店铺以更高价格出租,为逼他走已经断电一年。

“也许我们关门了,就没有这样开放的、随意进出的文化空间了,但也许大家会找到新的替代品。不过我觉得一个空间会有自己的特色和DNA,这里会留下很多人的记忆。” 面对记者,衡山·合集的总监令狐磊如是说。

而百草园的老王面对打算一次性买下他的所有书籍去开办新书店的慷慨金主则显得十分犹豫,因为他觉得时代变了,人们已经不再需要书店。衡山·合集和百草园都在最后关头得以以不同方式获得新生,后疫情时代也依然有更多的书店在诞生。

城市是否真的需要书店?也许没有人会否认今天的城市不需要公共空间,只是当书店的公共性和商业性之间的矛盾依旧没有解决的时候。

或许,我们应该换个方式发问,那正是列斐伏尔曾提出的问题:谁来为这种非生产性的空间买单?如今有不少地方政府开始为书店提供补贴,并通过政府购买的方式与民营书店或者团队合作开设书店。这似乎提供了一条新的解决路径。当书店不必顾虑赚钱,而纯粹作为一种公共空间存在的时候会发生什么?其疗效如何尚待时间的检验。

参考资料:

[1] https://m.huxiu.com/article/596999.html

[2] https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_15183058

[3] http://tech.sina.com.cn/i/2014-04-26/16409346816.shtml

[4]《风的回响》,季风书园1997-2017

本文来自微信公众号:城市中国杂志 (ID:UC_urbanchina),作者:Summer,编辑:崔国 周艺娴