如果不是那天的大门斜开,内部色彩纷呈的线轴、缝纫机和拷边机跳进视线,镜头就无缘与这对裁缝夫妇相遇。如果就此错过,错过的是他们在沪人生,以及南征北战的打拼轶事。王红明在提到那把跟随了他30多年的庄三郎铸铁剪刀时,满是骄傲和肯定。倪雯岚在提及自己爱好时的满心喜悦里,有一种好奇少女的模样。

这是一家姿态低调的裁缝店,位于老城厢两条街道的交叉处。“服装、制作、修改”的招牌张挂在人流量较多的仪凤路口电线杆旁,其角度却微微偏向一条小巷——曹家街的背街曹家巷,巷有100来米长,巷宽最窄处不足1米,社区麻将桌、烟纸店却都在这里。这是一条熟门熟路者的捷径。

在这个临街小铺子里,我分别与王红明、倪雯岚相遇,直到最后一次,俩人才终于站到了一起;只有持续的社区经验,生活在这里的人物关系和生活图景才能充分展开谜底。

这个家作坊里宛如医院吊盐水般的装置,实为蒸汽烫斗所需要水箱。

初遇王红明,他提起这栋住宅在民国时住过一个叫做“夏习时”的人。这个名字每月会出现在他缴纳的电费单据上。夏先生曾是中西大药房的经理,于解放后离沪赴港试图寻求新机会。几年后,他写信给居住在这栋二层三开间新里的同事邵先生,谈到自己在港工作暂无起色,继续共同谋事的愿望暂且搁浅。邵家的子辈给王红明展示过一张家藏照片:民国的朋友圈里,他们身着球服和白鞋白袜,意气风发。

“这好像是当年的公司团建哦,白领的生活还是蛮不错的”,王红明这样评价。

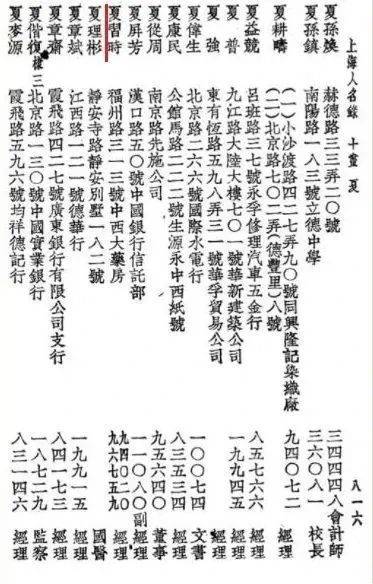

1941年的《上海人名录》显示,夏习时在福州路313号工作,距住地步行距离为1.7公里。

上海名人录里的“夏习时”

裁缝店所在的这个单元,在解放前开设过“寿世药堂”

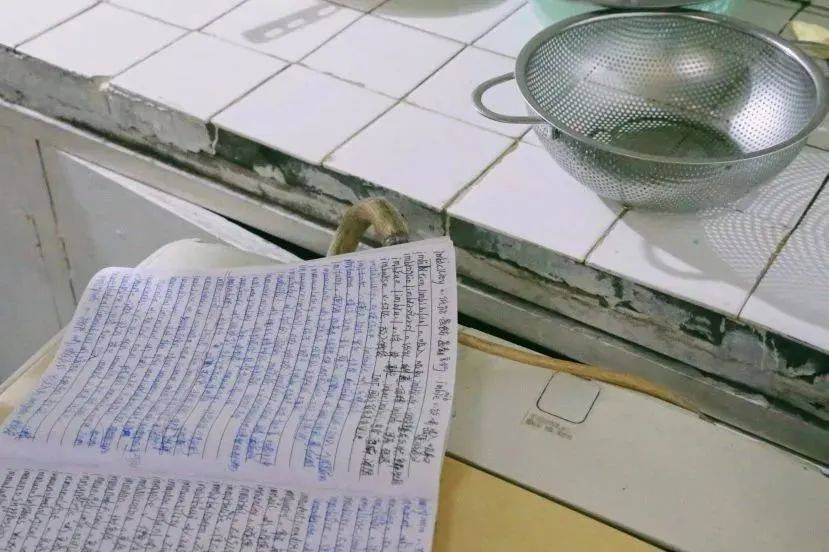

现在,这栋住宅的一楼西厢房经过了建国后使用权的流变和适应性再利用,成为了一对夫妻的“家工坊”:3.8米左右的层高被一分为二,下层是工坊,上层搭出阁楼用于休憩,走道是简易厨房。生活的装饰性渗入到这个空间中,一副悬挂在工作台墙边的鸡雏画,一座冰箱上的黄铜机械钟。四、五台缝纫机和拷边机,其中一台上有一本作业簿自然摊开,里头抄满了密密麻麻的英文单词。idealist(理想主义)的单词很醒目,字迹工整,让人误会是他们孩子的课业苦功。

隔几日再次拜访,店里的裁缝变成了倪雯岚。她利整地折叠着裁改服装,谈起裁缝铺搬迁在即,下一个落脚点位于大木桥路附近。

“那边有一个云洲古玩市场,原本改造前的周末有好多地摊集市”,我说。

“我一个老乡也是这么说的!”倪雯岚的工作模式忽然换挡,快乐地谈论那个曾经的“蛮好玩”的上海:近20年前的董家渡布料市场,10多年前的文庙、方浜路地摊。她特别遗憾地提到在“鬼市”里过眼却终没有买下的一枚古币,那是她童年时集邮爱好的回响。

地摊的乐趣越聊越多时,她忽问“英语口语怎么才能学好”——单词抄写簿的主人找到了。

家作坊里的生活细节

又隔一周。这一天是约定好的拍摄日。午休完的王红明黑眼圈没有消退,兴致颇高昂——疫情三年,他开始多兼一份工,晨昏倒班。他坐在阁楼的楼梯口,忍不住开讲1990年代的“上海故事”,一边从梯子上娴熟地下到工作台前——这个铺着白布、架着烫台、挂着弧形尺的“案头”化身为他滔滔的演讲台。

雯岚则起身离开缝纫机准备晚饭。有那么一瞬,他们背对背,一个打开冰箱门,一个手持裁缝剪。这是作坊一天中的平凡刹那。

只是,一通电话提前中断了王红明侃侃而谈。电话里的女声说:“麻烦你今天早点来上班”。

王红明翻找出白衬衫、薄黑毛裤,从前襟到裤管,行云流水般不断用熨斗在烫台上来回平整。人一旦切回到了专注的裁缝状态中,就动作多,话语少。行头是一种精气神,对于从事服装行业的人来说尤其如此。

我们只好转头去找雯岚。厨房没人。凉面已备好。

适才曹家巷的喧闹人声也褪去了。这一、两周内,那些迫于搬迁节点的人坐在巷内的家门口,一点点抠出几十年的生活资料,整理又整理。巷子有几张原本就摆在公共过道拐角处的桌椅。雯岚安安静静地坐在那张桌边,托腮背单词。这一刻,山宁水静。

在王红明临出发前的10分钟,我们终于抓到了短暂的机会,请他俩一起站到了自家作坊门口。这个位于转角街道上的老建筑,自然地留出了一个巧妙的圆弧形台阶,粉过的红墙在镜头里显得隆重而端庄,似乎就是为这一刻准备的。摄影师沈玮举起镜头说:“两位非常好看!”妻子从容地看一眼丈夫,漾开笑意。王红明低头一望,突然羞涩咧嘴,“啊呀呀,好难为情哦……”

定格的刹那纯情,果然很好看。

王红明口述:

1990年代初,父母和姐姐们给我凑了200元,买了张8块8的车票,我就从靖江农村来奔大上海了。那年,我16岁,拜合肥路宁波籍的王姓红帮老裁缝为师。爷爷原要送我到上海来学车工,但我是他唯一的孙子,有点舍不得,最后选了“衣食住行”的“衣”。

我那时候还小,师傅说什么,就乖乖听什么。王师傅那时候有70多岁了,秋冬天用一只热水瓶装黄酒,房间里飘散的都是老酒味道。一个16岁的小孩,跟一个70多岁的师傅一起干活是不是蛮有压力的?甚至还有点害怕。

王师傅是很严格的,绝对严格。他会要求那个百褶裙的裙腰处拎起来,下面要像鸡冠花一样的形态,有一点立体裁剪的意思。上海裁缝讲究立体,顾客(的身体)和衣服放在眼睛里要变成短寸,前腰襟、后腰襟,前后落差多少,用软尺量一量再计算出来。外国的成衣则是一定要用模特来比照的。

王师傅还会做华联的插肩风衣,“华联风衣,款款飘逸”。他的店址当时在复兴东路廿一中学的门面房,还租了一个仓库。我们可以在廿一中学搭伙,1元1分可以吃2个肉圆、一份辣椒炒干丝、一份白菜外加一个汤和三两饭。我有好几个师兄师姐,师傅每次布置任务,大家就搭班做衣服。有时是五个人搭,有时是三个人搭。师兄、师姐互相交流、研究对策,我在旁边听,他们都是我“师傅”,学习和成长就比较快。

以前上海人结婚还流行做缎子棉袄,就像《大红灯笼高高挂里面》巩俐穿的那种。上海的料子都比较高端,使用桑蚕丝,你要知道前片(前胸)、袖子、后片(后背)要用多少两,要仔细分配,后片的料子不能多,多了就像驼背。我去年过年还给一个高定店做过一件,复刻几十年前的棉袄,还蛮难的。但从小做裁缝的,手是柔软的,抓襟的感觉,会不太一样。

新作的毛料西装

现在想起来,学徒时年纪小,人也听话、老实、本分,遇到的也都是对的人,师傅又那么严格,做事情就很专注。那些姐姐比我大一些,她们会说今天这个你来帮我做一下吧,我要去看电影,他们的男朋友就在外边等着了,我就帮姐姐们做好。

我们都是从手工学起,再学机器。那时的手工活儿简直密密麻麻,多得不得了。比如刮浆,把衣服和衬布之间合起来,就用铜刀把浆糊刮好,撬边,沿着领子的弧线剪裁。

我们出师就是做一件中山装。

1992年满师后,一个常州师傅介绍我去北京有名的红都国营服装店,去了之后发现待遇还不如上海好,要论资排辈,我得重新拿学徒工的薪水。索性,我就去了中关村那边亲戚开的裁缝店。那时中关村已经有不少电脑店,北大学生也在那里打工,还有很多浙江人。

后来,我在塔院开了个小裁缝店,隔壁是牡丹电视机厂(即北京电视机厂,今中关村数字电视产业园),10月份的北京很冷了,做裁缝常要出门买辅料,给顾客上门送货。零下18℃的一天,我穿着房东借给我的翻毛大头皮鞋,骑自行车到五道口,没想到一个刹车,摔在地上转了好几个圈才停,坐骨痛到正月十五。

正好,有师兄问我要不要一起去广东。我确实觉得北京太冷,不适应,于是19岁下广东。到了广东倒是有点回炉重造、思想融合的意思。

店内常用的缝纫机

我俩到了佛山禅城区的一家厂里的板房“考试”,先做一件带领的格子连衣裙。衣服做好,从领尖到袖子,从侧缝到隐形拉链两侧,格子全部对得整整齐齐。香港老板说,小伙子蛮厉害的嘛,我就留在了那儿。板房20多个人,江苏人多得很,南通、江都、启东、泰兴的。禅城那边都是服装厂,我们对面是公记隆,附近还有金冠、永冠。

厂里的外国成衣订单的工序很严肃讲究,它们会把样品一剪二对开,封好样,一半拿回英国,一半留在厂里。那些老外还会手把手教你怎么折衣服,连包装也是衣服的一部分,还有QC(质量追踪,Quality Control),方法论上跟宁波王师傅的完全不一样。

你就发现服装也是一个工程,有图纸,图纸上的英文还要翻译成广东话。上海的前档后档,广东人叫前浪后浪,棉衣叫棉褛,春秋服叫笠衫。图纸有细节,哪个工序用哪种针,用哪种线,粗细多少都写得非常细致。

比如缝纫机针有9号球形针、9号尖形针,使用球形针是因为它很光滑,不容易在面料上勾丝,工具是蛮重要的。包括德国蓝狮(SCHMETZ)撬边机针是弯头的,能跟面料很服帖,不容易跳针,我现在还在用,可能很多人认为这个事情不重要,毕竟便宜的针也能做嘛。

从针尖形态和门类用途,乃至针眼大小尺寸图纸,有相当多的讲究。

成衣的后道处理也有相对完善的各种技巧,比如对付各种小污渍。那些阿姐拿块布角试样,用装着香蕉水的喷枪去除各种渍迹。衣服还可能会染上缝纫机油、硅油。怎么办?用高温蒸汽熨斗一压后就可以灭掉了(挥发掉)。口红一样的去污笔可以固定住果汁、咖啡等等的污渍,之后可以方便清洗。

眼界是开了,苦也要吃的。你从踩脚踏缝纫机到工业缝纫机,身体是有一个习惯过程的,机器的结构、速度、节奏都不一样了,后者的危险性高,布容易不受控制往前走,你要慢慢适应。要学的东西还很多。

扣眼机、冚车(绷缝机)如果坏了,机修工太忙,不耐烦了,也愿意来教教你。他们哪有那么多功夫嘛?一个大机修工手里带5个徒弟,包5个服装厂,一个人要管一个厂!他们教你,你就可以学。现在我也会自己修修机器,比如马达电机有异响,要换轴承,怎么用拉盘,漆包线有异味臭味了,要关机,判断一下,看看是不是积尘太多,这些都要慢慢积累。

家工坊内用于成衣不同部位的制板尺和纸样。裁缝最好也要懂得一点自助修理机器的方法

说是在板房工作,但20多个人的板房没多少工作量。工厂每月要出大货(大批量订单)几千上万件订单,工期紧。组长就会留下1~2个人,把我们分派去车间,赚点加班工资。板房的人会制板,什么都会做,还年轻力壮。今天整烫工序来不及,我们就去烫房,上领子缺人,就去做领子,总之是哪里来不及就去顶。

加班是计时工资,阶梯型的,晚上10点到12点是10元/小时,12点到凌晨2点就是20元/小时,2点到4点是40元/小时。一晚到手100多元。记得最高一次工资拿到1600元,是板房工资的一倍多。

那时广东的消费水平也低,当时想吃上海的红烧肉烧百叶结,佛山没有卖,骑辆自行车,沿路一直骑到南海桂平,有个四川摊贩在做质地很厚的百叶结。买好它,再去买5元/斤的猪肉(笑)。同事里还有广西人,她教我们买荔浦芋头如果一样大小的,要轻得好!

1997年我回到上海,先在天山路给老板打工。2000年左右,到王家码头路266号自立门户,跟我姐夫一起做。这个房子是门面私房,上下两层,28㎡×2,下面车间,上面住人,后面有个小院子,月租从1200元涨到1500元。

那是董家渡布料市场、南外滩轻纺面料布料渐渐出名的时候。王家码头路、董家渡路这一带的代工小作坊多得很,多到邻居有意见。你想想几台机器在夜深人静时“咕咕咕”“咕咕咕”——车衣服走一段,歇一段,确实挺吵。但隔壁阿姨看我们和气的,所以待我们挺客气的。

我们那时候天天都要跑布料市场,那里会来活儿!那边有各种加工机器,打扣眼,压衬,辅料小拉链、真丝衬等等,应有尽有。再后来,来南外滩买料作的外国人特别多,还有领着他们来做衣服的翻译和中介。中介当时和裁缝谈提成,从64开到55开再到46开,最后外国人开始自己还价。

原中山东一路董家渡布料市场(已拆迁)。图片来自2005年10月25日 井上@打浦橋@上海さん记录的老城厢游记

我们做成衣会有各种类型的,包括一些个性化成衣,比如加拿大航空的制服,有一些大龄的老太太,身材比较个性化,必须要订制;还接过一批魔术师的衣服,踩高跷的裤子是普通的两倍长,你要算好裤管的喇叭口要开多大,刚好顺下来盖住高跷的鞋面。魔术师的衣服有功能性的,很薄,要背后轻轻一扯,两片衣服就从中间飞脱。衣服上魔术贴的长短宽窄要反反复复试,试到最后,一扯就开。

那时确实挺有意思的,各种人都会找上门来。有去澳门赌桌上的人跑来问:我想做一件那样衣服可以吗?你一听,他是需要一件符合他生活习惯、可以藏牌出千的衣服。私家侦探也会来问,我要做一件衣服,上面的纽扣要跟摄像头一模一样,可以吗?

市面上经济不错,服装的活儿也很忙。干活干活,要越干越活。手头的活儿太多,要灵活一些,分一点出去,千万不能干死了。很多时候,我们上工结束已经半夜两三点,大家就一起去王家码头吃夜宵摊头,2~3元的啤酒,10来块的炒菜,市面很闹猛,有时吃着吃着,不知怎么的开始打架了,啤酒瓶呼来呼去,后来是见怪不怪了。当时大家的幸福指数都不错,连凤凰自行车厂的职工还能持有股份,不像今天,贫富差距大了,普通老百姓很辛苦。

王家码头路在2004年左右开始拆迁,当时拆迁速度太快了,姐夫家一直没找到合适房子,考虑到未来小孩读书问题(指外来打工子女需要回到户籍所在地进行高考),回老家重新开始。

我们就是在那年搬到仪凤弄的,一个蓬莱路中介帮我们寻到此地。从住到这里开始,房东一直就对我们很好。她说,“你们两个小朋友来找房子,交得不交得起房租?如果交不起就缓一缓”。这些解放前出身、经历过很多世事的老人都挺有风骨的。我们在这里一住、一晃眼就快17年了。

2022年6月解封时的仪凤弄。左侧建筑即为原名乐安邨的里弄,解放前其南侧也属于教育用地

这栋房子蛮特别的——房子中间隔断,北边就是回民幼儿园教室。每年九月份开学,隔壁就会飘来小孩子的哭声。新生开学总要哭个几天,一个小孩子哭起来,一片小孩子都会跟着哭。半个月后,哭声渐渐就少了。

在这里这么久,我们还无意间养成一个习惯:烧饭不用辣椒。万一油烟呛到幼儿园的孩子,心里会有点过意不去。大概2014年前后,出于使用习惯和安全考虑,幼儿园园长还跑来跟我们商量,能不能把临街共用的一扇窗子封掉。反正,这间房子还剩三扇窗,通风还是蛮好的。

在这里住得久了,邻居之间彼此都习惯了。这种感觉我认为是蛮好的,就是你用几十年的时间去沉淀一种……友谊或文化,不需要特地打招呼,但他知道你在干嘛,你也知道他在干嘛。

这次搬家要换到另一个地方。要整理、丢掉的东西很多,但这几把刀(剪刀),TOPMAN、庄三郎等等肯定是要带着走的,他们一直跟着我。用得最多是庄三郎,你试着抓抓看它,手感很舒服的嘛!这种剪刀,一辈子刃口才磨一次。加点油就是保养,不需要磨刀石。无论厚、薄、真丝、毛料,卷成四层、八层,它都好应付。庄三郎是手工锻造的,是花纹钢。

上海有几个人有这种剪刀?这把剪刀,照我看哦,丝毫不浪费你们这个相机上的菲林。

缎纹钢庄三郎剪刀和钉在楼梯侧边的装剪皮袋

它是在板房干活时意大利制版师老头儿发给我们的,是11号剪刀。有了这个剪刀等于你有一个资格。那时一个礼拜才出一个样,慢工出细活。出好打样,板子没问题,就开始放码,S、M、L、XL、XXL……裁剪好交给车间,再批量制作。他们有一套西式裁剪系统,比如一个较胖身形的人,但是袖管可能是很细的,你要优化剪裁。

早几年,我还带过东华大学的学生,他们希望能够磨炼快速制版的能力,我教她裁剪,我老婆教他们做。他们是很优秀的。不过,有时他们可能觉得设计“繁琐”一点会比较新奇。我自己觉得,设计的最高境界还是从简,简单却耳目一新。

到了现在这个年纪,还是想做成衣,毕竟一辈子学的是这个。耳不聋,眼不花,穿针引线还可以,但还是遇到需要对的人。现在的制衣环境有很多变化,小作坊有自己的看家本领,但工业化都是流水线。

以前我们到青岛去跟一个单位合作,感觉理念大不相同。对方只希望追求最大利润和最小成本。那么,你技术含量应该体现在哪里?他们不考虑,也不计算。比如打板,每件都需要单裁单做,你的付出,他们看到的是0,他们认为服装打板可以用机器或电脑来代替。但是到现在为止,打板现在都是需要人工来操作的。

疫情对服装行业影响也很大,人还是需要能够流动起来,生意才会好起来。我认识时间最长的客户在美国20多年了。在疫情相当严重的时候,她问我能不能接一批运动服,版型、尺寸、面料都发给我,那真的是一个特别容易做的生活(工作)。但我不敢接,出口货柜堵塞严重,根本就发不出去,你一开工就是成本。运不出去就砸在手里,特别痛苦。

早年那些法国太太跑到我们店里来,她自己设计款式,再带上本参考杂志,让我们帮忙打样连衣裙,会说COPY、COPY。但是现在,这些环境都受影响了。记得6.1号解封那天,我接到个电话,对方一开口就问:“我想做衣服,你家有没有阳?”“我家没有阳的。”“真的没有阳吗?”“真的没有阳。”再三确认,他才上我家来。

真是哭笑不得啊。成衣只能上门当面讲,上门穿才知道是什么效果的嘛,只有面对面的体验才可以让双方都满意的嘛!

2022年6月末,仪凤弄尚未撤除的隔板还阻碍着日常生活工作的交流之便。

文内图片均由作者供图。本文来自微信公众号:城市中国杂志(ID:UC_urbanchina),作者:袁菁 沈玮