“千城一面”在过去四十年的高速城市化时期,成为中国城市的一个魔咒。每座城市都不想成为它的傀儡,但没有人能够抵挡“发展”带来的诱惑。除却建筑形态上的同质化,城市空间结构上的同质化似乎更隐蔽,却在本质上主导着我国城市的空间发展规律。其背后的底层逻辑,是地租理论以及由此发展而来的区位理论。

但,历经40年的发展,中国城市因规模不同,亦出现分化。中小城市依然遵循西方传统上的地租理论和空间发展规律,但大型、超大型城市不但没有受制于此,甚至还发展出了自己的空间规律。这使得我国大城市内部,具有了自己的空间扩展方式和区位重塑特征。

一、过去的四十年:“一环又一环”

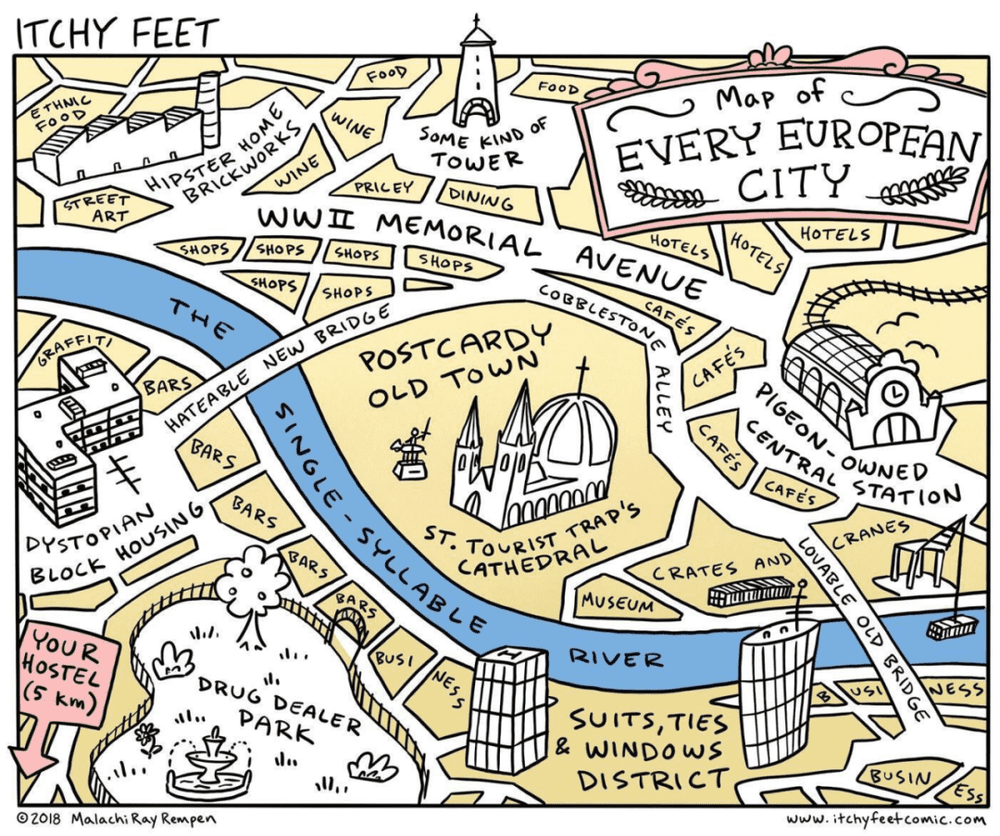

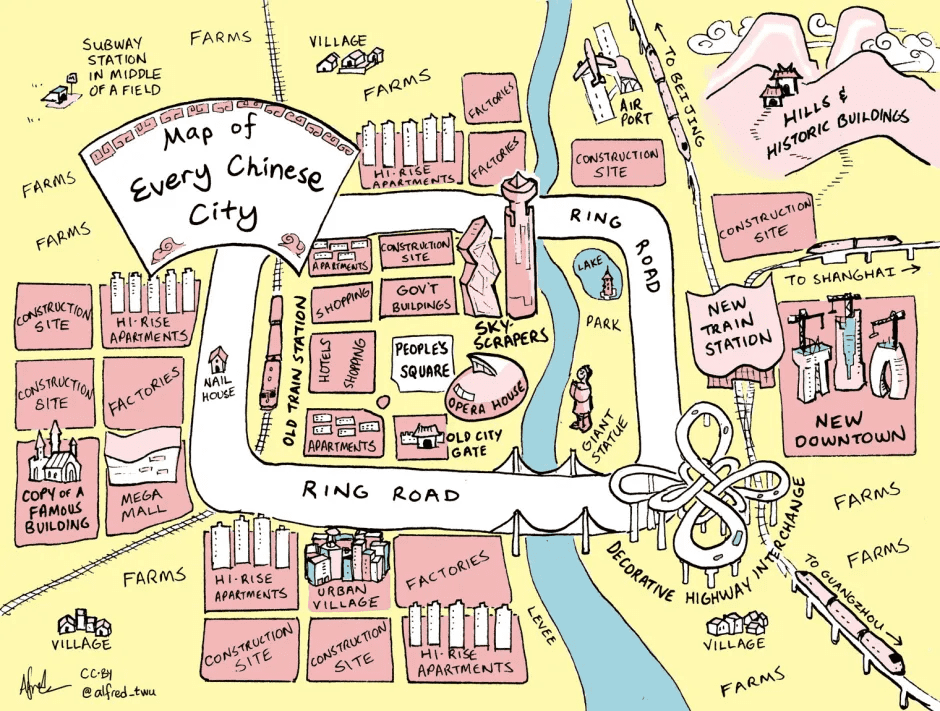

2021年,受艺术家Itchy Feet的《每个欧洲城市》和《每个美国城市》的启发,建筑师Alfred Twu创作了一张手绘地图,名为《任何中国城市的地图》。正如“每个欧洲城市”的中心都矗立着一座“圣·坑游客·大教堂”,“任何中国城市”的中心区都被一条环路所圈定,人民广场/公园、大剧院、巨型雕像、摩天大楼……依次摆放其中。这种刻板的空间组合即便不是中国城市的全部,却能让人在第一时间联想起大量样本。

上图为《每个欧洲城市》(作者/Itchy Feet),下图为《任何中国城市的地图》(作者/Alfred Twu)

为什么我们的城市空间结构看起来如此僵化?从90年代起的大规模城市化建设中,土地经济学中的区位论,尤其是“同心圆”的城市结构成为中国城市规划重要的指导思想,以追求最高效的土地利用和城市增长为目标,也导致了“千城一面”的城市空间结构。

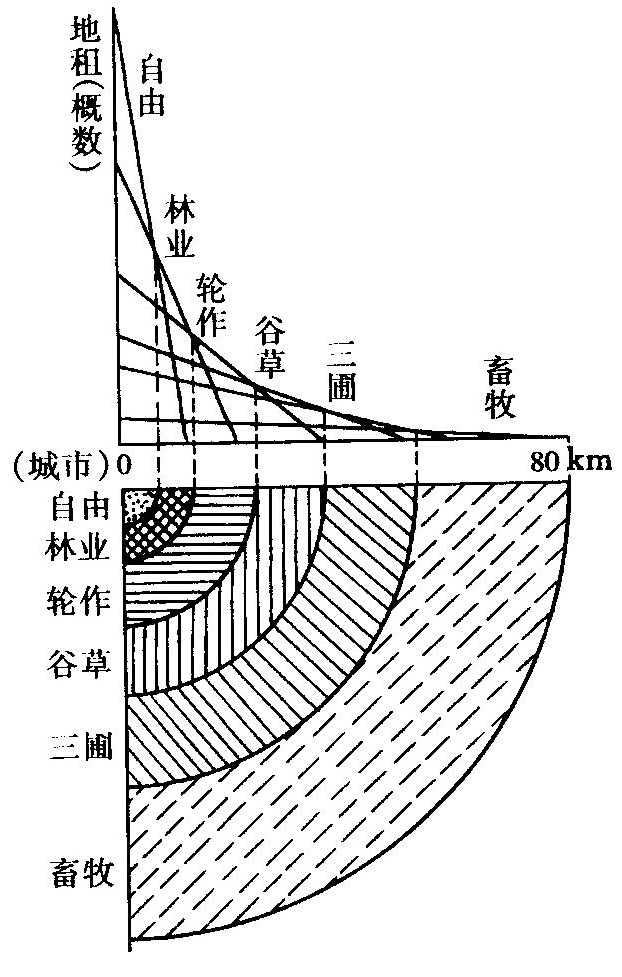

不可否认,圈层式的城市结构一定程度上是一种城市发展客观规律。早在两百年前,德国农业经济学家杜能就首次提出同心圆结构的农业区位论。他推演了一个假想的“孤立国”中的农业生产空间分布状态,认为距离中心市场的远近所导致的运费差会导致不同的农产品纯收益(杜能称之为“经济地租”),进而使不同区位存在着更为优势的土地利用方式。1925年,伯吉斯基于对大量美国城市,尤其是芝加哥的观察,将区位论推广到了城市功能布局中,奠定了最为经典的同心圆城市结构。

杜能圈行程机制与圈层结构示意。1826年出版的《孤立国》奠定了农业区位理论的基础,也标志着区位理论的诞生。这一著名的杜能环同心圆结构深刻影响了此后的工业区位论、商业区位论等土地经济模型。

如果说,西方城市结构学说更多是对现实城市的总结、抽象、归纳,这套理论在中国则从城市化起步期开始,以“自上而下”的形式植入城市基因,深深影响了近三十年来中国的城市空间。

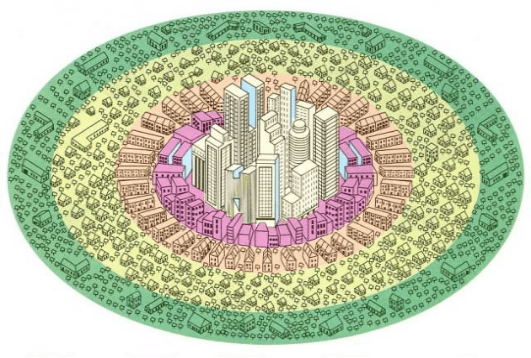

伊利诺大学张庭伟教授曾将90年代中国城市空间的变化主要表现概括为两方面:“城市建成区向外扩展”以及“城市内部空间的重新组合”,且呈现出明显的同心圆结构——在城市核心是商贸功能为主的CBD,紧靠核心外围的城市内圈主要是居住区,在城市外圈则是新旧工业区,以及由核心及内圈外迁出来的新居住区。

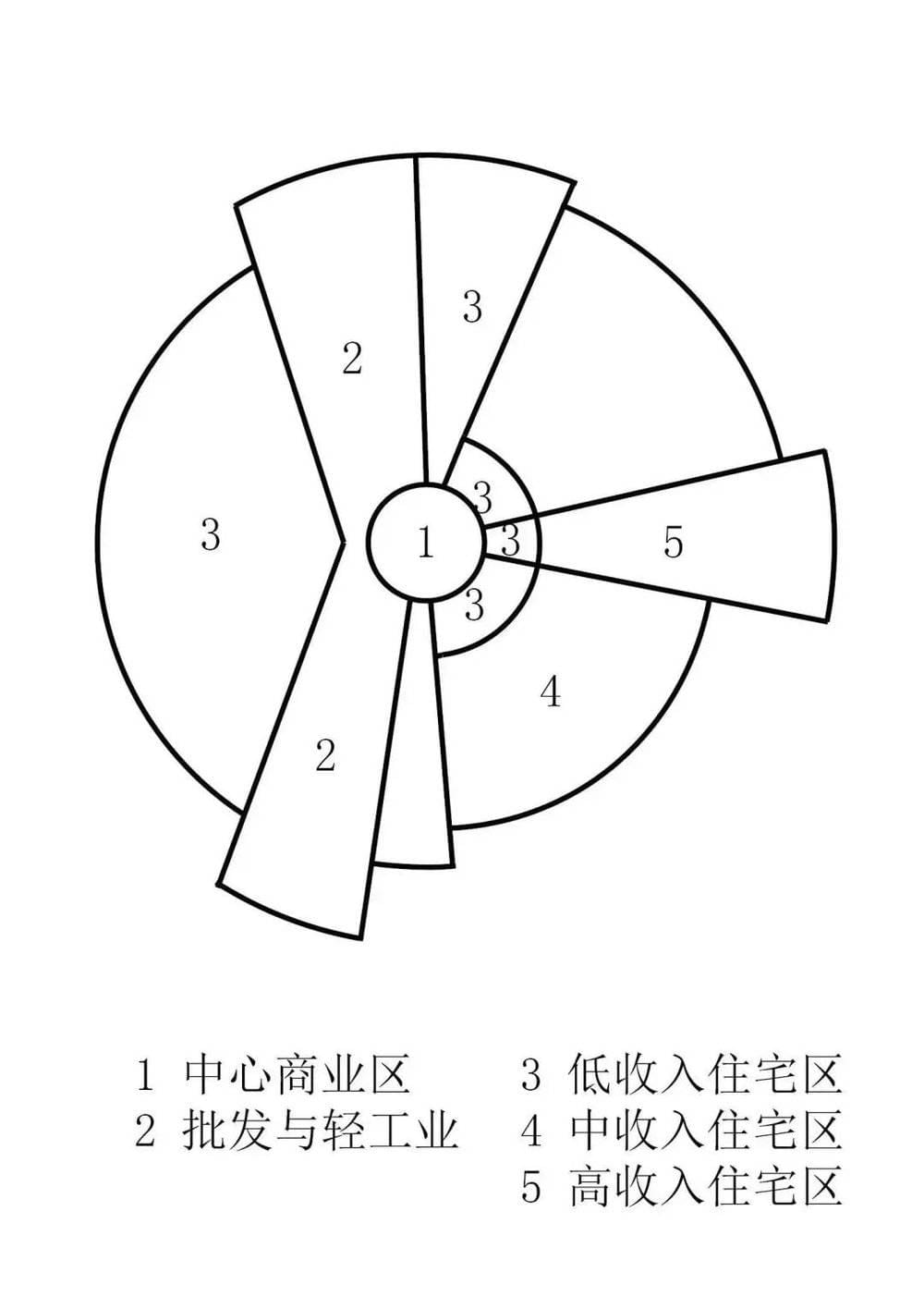

伯吉斯将城市划分为5个同心圆地带,由中心开始依次为中心商业区(CBD)、过渡性地带、工人阶级住宅区、中产阶级住宅区、高级或通勤人士住宅区。这一模型为早期的社会学家和土地经济学提供了重要来源和方法,也成为二十世纪初房地产商宣扬的城市房地产价值的模型基础。(图片来源:网络)

这种基于经济地租的圈层结构的价值在于,土地在中国城市化进程中承担了重要的融资作用,这在很大程度上也助推了我国经济的腾飞。(延伸阅读:赵燕菁:“增长”不是理所当然的)圈层式的空间形态还影响了人在其中的生存状态。以环城快速路为例,其作用绝不仅仅是交通,更成为城市中心层级的一种象征。它在人们内心筑起一道隐性的城墙,也往往成为一座城市的房价等高线。

四十年后,我们已走过了批量化飞速建设的年代,目睹一座座相似的城市拔地而起,并走入不再“日新月异”的城市化下半场。我们又是否拥有其他的可能性,走出“一环又一环”的规训?

二、未来的下半场:多组团、融合式城市结构

相比社会迭代,城市物质空间的进化速度较为缓慢。但在中国城市化“下半场”,当城市发展到一定规模、具备较高的城市化水平时,对城市结构的突破似乎逐渐成为一种大势所趋。

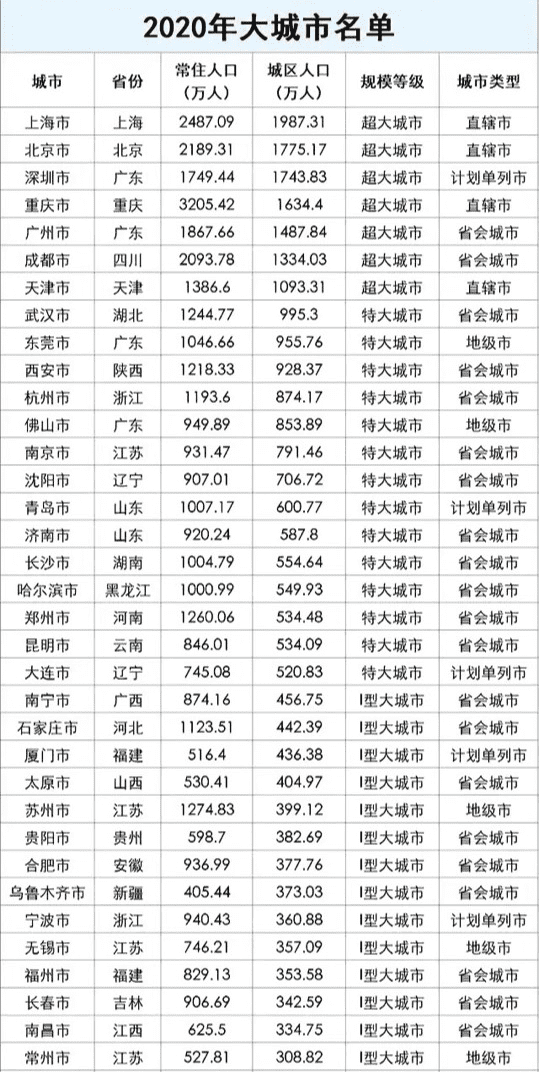

根据国务院于2014年下发的《关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市,城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市,城区常住人口300万以上为I型大城市。图为2020年城区常住人口300万以上的大城市。(图片来源:网络)

从最为经典的同心圆结构来看,其集聚优势尤其适合中国城市规模分级中的“中等规模城市”推进其产业发展和城市化进程。因此,纵观我国城市,I型大城市以下的大、中、小城市,大都尚处于单一中心及其圈层结构阶段,力图通过规模和集聚效应实现最高效率的发展。

而《城市中国》观察发现,经过40年的发展,在自然地理、产业创新、土地招拍挂方式等多重因素之下,城区常住人口300万以上的中国大城市、特大城市和超大城市,已在很大程度上突破了单中心的构型,实际呈现出多组团、融合式的布局。

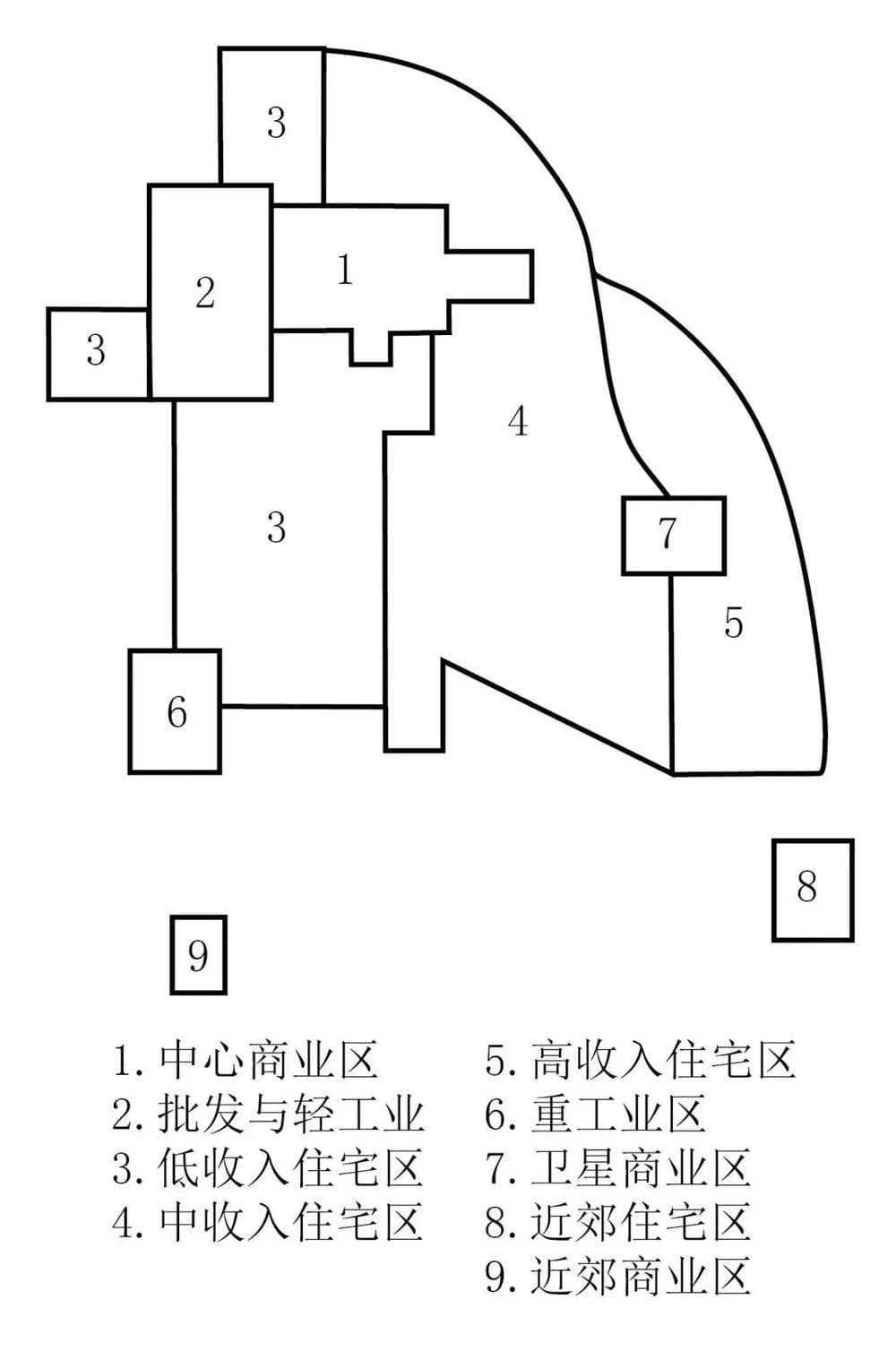

同心圆结构之外,西方城市结构学说也在此基础上发展出了扇形结构和多核心结构,成为目前三大最主流的城市结构理论。扇形理论(上图)作为对同心圆理论的修正,认为城市是以扇形的形式发展的,高房租住宅在高地、湖岸、海岸、河岸分布较广,且有不断向城市外侧扩展的倾向。多核心理论(下图)则强调,城市在发展过程中会出现多个商业中心,并产生新的极核,且其布局将受多种因素影响,不必然呈现圆形。

如果将城市结构视作一个不断发展的动力学过程,其演化或许并不存在一个终极平衡状态。

法国学者Marc Barthelemy曾模拟了城市从单中心向多中心演化的动力学过程。从早期的“单中心阶段”(Monocentric Regime)开始,随着通勤距离的增加,在收入与通勤成本的权衡之下,出现“距离驱动的多中心阶段”(Distance-Driven Polycentric Regime);随着副中心的发展提升,逐渐形成“吸引力驱动的多中心阶段”(Attractivity Driven Polycentric Regime),副中心将成为名副其实的城市中心。在不少中国城市,我们都能观察到“距离驱动的多中心阶段”和“吸引力驱动的多中心阶段”。

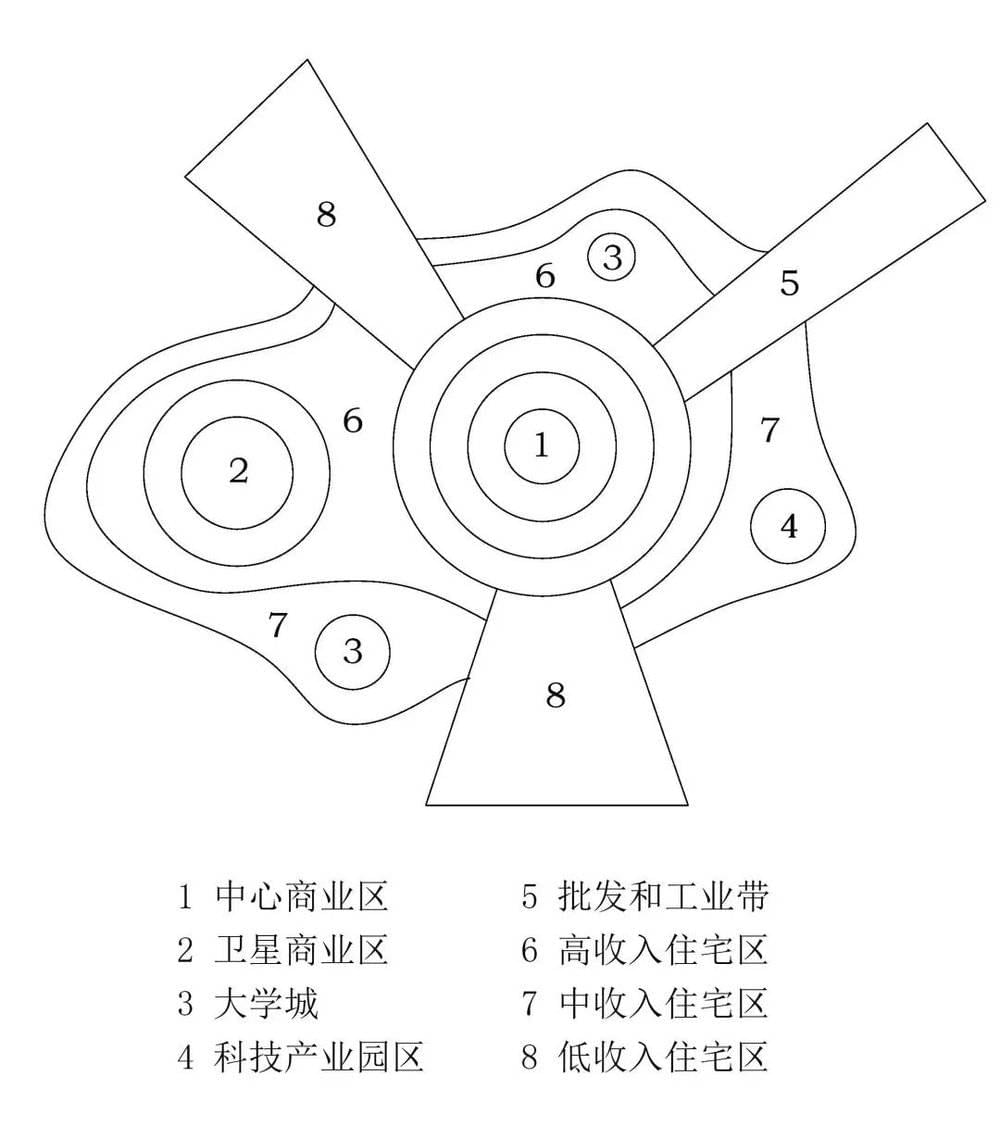

《城市中国》认为,人口规模在300万以上的我国大城市,城市发展的方向更类似于对多种西方城市结构理论的融合。我们在城市中能发现多个同心圆,中间以产业带、居住带划分出扇形结构,并在其他区位呈现马赛克状的拼合形态。这种多组团融合式的城市结构在上海、深圳、成都多地都有明显的体现。(制图:王佳琦)

在城市内部,以地标级商圈、CBD为核心的组团式布局,往往使得城市内的数个城市(副)中心难分伯仲。在服务配套、商业体验日臻完善的同时,城市内不同片区的特色也更加显现,人们不再必须前往传统意义上的“市中心”进行工作、消费等活动。加之,不少消费空间、居住空间以异军突起的形式出现在原本的价值洼地上,挑战并重新定义着城市空间的传统区位逻辑。(延伸阅读:张宇星|空间经济)

在城市外围,拥有两三个新城、新区早已成为大城市的一种空间标配。随着城市群、都市圈的发展,它们完全能具备更高的战略意义。例如,上海“五大新城”便力图打造长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市,以独立城市的形象承担城市群中的角色。又如,成都天府新区则引领着成都的向南发展,重新定义着城市形态和区位价值。这些新城、新区很多都不再依附于某种同心圆结构,不再完全借由他者(市中心、中心城市)来定义自身,而是创造出内部的共识与身份认同,更强调区域性的“地方力量”。

除了城市内外宏观结构上的“多组团”,城乡之间(传统上的“郊区”)点状、片状融合结构也值得被重新解读。一些学者指出,发展中国家的城市边缘区(Peri-urban)正逐渐形成城市、乡村和自然要素微妙共存的“马赛克式”的空间。作为一种新的城市增长点,它们成为一种有别于城、乡的第三种城市空间类型,与以往的郊区化发展路径大不相同。同时,在城市公共设施相对缺位的情况下,位于这些过渡地带的大型社区需要由开发商来承担一些原本应由政府负责的基础设施、公共空间的开发与运营,而这也将为开发者提供一种“造城”的自由。

三、传统区位的瓦解:土地的洼地,创新的高地

为什么达到一定规模的城市必然会产生空间构型上的突破?

首先,从城市产业发展创新的角度看,一定规模的大城市必然会出现一种试图突破同心圆结构的发展动力。在全球化时代,土地经济模型不仅对城市内部各个区位赋予不同价值,更随着全球资本的流动,形成了全球城市之间的功能区分和价值梯度。在深双学术委员会主任张宇星看来,“土地经济”背后的原理是一个非常高效的资本传导体系——资本以西方为中心一层层传导下去。不同国家、城市、片区在全球化体系中的发展角色是被固定的。当某种规模经济发展到一定程度后,其所依附的土地经济实际会压制其他创新产业的发展。

因此,当城市形成一定人口和产业规模,开始鼓励更多元的文化、产业发展和创新,其价值洼地便会被不断挖掘出来,通过较低的成本为起步期的创新产业提供孵化。由此,原本坚固的圈层结构便开始瓦解、流动,城市中更具多样性的经济结构和产业梯度也得以形成。

其次,作为商品的城市空间永远在寻找新的“稀缺性”。随着城市化的深入,这种稀缺性不再完全依附于区位而存在,而更强调空间、场景自身的体验价值,遵循酒香不怕巷子深的“空间经济”逻辑,不再与传统区位价值强绑定。比如,老厂房在八九十年代不具备“稀缺性”,今天则以其独特的空间形态和历史脉络,摇身成为具有高价值的创意园区、秀场、共享办公等空间。

位于北戴河的阿那亚作为一个现象级产品,被《打边炉》主编钟刚称作为“北京的短缺”——海岸生活的短缺,品质与细节的短缺,社区想象力的短缺……换句话说,阿那亚的价值是相对于这种“短缺”而建立的,填补了北京城市空间“一环又一环”的价值梯度所导致的类型局限。

品质、体验的稀缺性也推动了当下各类“场景”的崛起。超级文和友的爆火是对土地经济逻辑下早已不复存在的烟火气的缅怀。当上海对老城厢真实的生活进行了“清空”,它们随即以布景的形式出现在商场、餐厅。当千篇一律的高层住宅小区消解了邻里之间原有的社区感,有一类“神盘”开始在远离市中心的一隅诞生,通过强调社群、社区自组织的重要性,填补了土地经济中“社区感”的空缺。

四、人与技术:挑战传统区位

基于经济地租的区位理论之所以被挑战,其中两大变量不可忽视——人与技术。

受新古典经济学影响,区位理论将城市中的人抽象为单一、静态的“完全理性人”。而在中国的城市化下半场,大城市日趋多元的人群结构和中产阶层群体的分化,很难再通过简化的“完全理性人”来进行表述,他们对城市空间提出了更复杂多变的需求。(延伸阅读:孙哲 | 营造趣缘得“解放”)同时,通讯、交通、物流等城市基础设施的演进,也使人们有能力从区位价值梯度中解放出来。共享办公、远程办公乃至数字游民这类生活方式的崛起已印证了这种变化。

由此,一种对社区生活本身的归回或许会在技术的赋能下发生。

五、结语

城市是一个演化的过程,从人、产业、社会发展的自身动力出发,或许并不存在一个永恒的单中心或多中心结构。更多时候,混合、拼贴、变化才是城市的常态。我们无法对未来做出完美的预判,但可以永远相信“演变”本身。

参考资料:

戴跃华,《单中心到多中心,国际大都市收入与通勤的博弈》,澎湃,2023年10月21日

谭江迪,郑有旭,《城市边缘区再认知:全球城市化理论和后郊区化理论视角》,城市发展研究,2022年第1期

本文来自微信公众号:城市中国杂志(ID:UC_urbanchina),作者:张晶轩(城市中国研究中心)、崔国(城市中国研究中心)