本文来自微信公众号:北方公园NorthPark (ID:northpark2018),作者:木村拓周,头图来自:《毒舌律师》

倾斜到电影里的道德热情

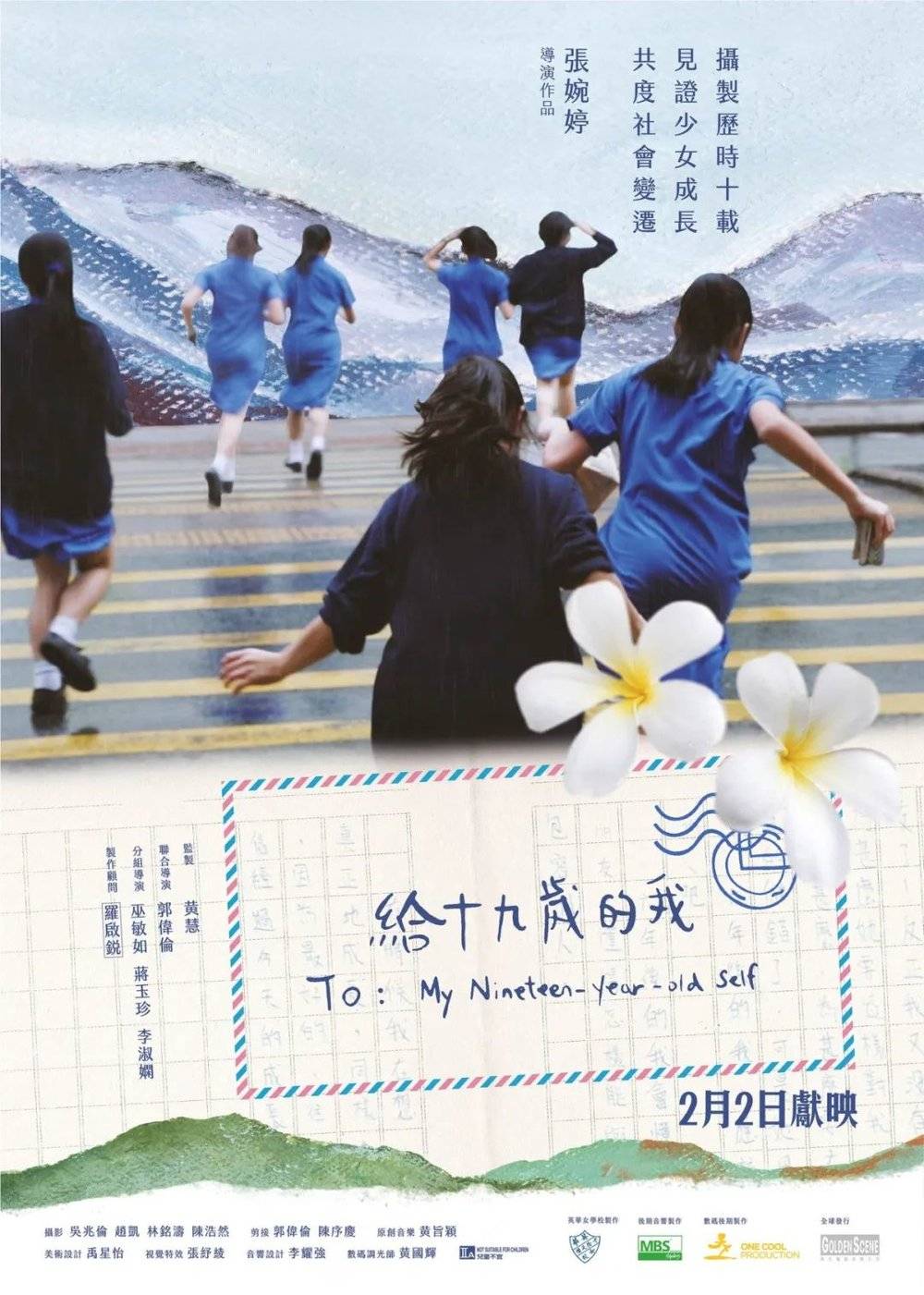

今年内地春节档热闹非凡的同时,香港电影也过了个吵吵闹闹的大年。其中一件事,是拍出过《秋天的童话》的张婉婷导演纪录片新作——《给19岁的我》所引发的拍摄伦理争议。这部纪录片围绕着张婉婷母校、英华女学校的11位年轻女同学,从2011年开始跟踪拍摄,制作超过10年,去年开始在海外节展试映,颇受好评。

然而,2月初在香港上映前后,影片里几位被拍摄对象突然陆续发声,谴责张婉婷和拍摄团队在违背受访人意愿下强行拍摄、致其长期面临精神压力,部分素材的获得过程严重违反操作规范,未经许可把原许诺的“校内私人放映”改为公开上映等等。社交网络一时间群情激愤,人们指责片方欺凌弱势、为作品罔顾被拍摄者的利益。几天之内,张婉婷成为众矢之的,影片仓促下线。最后一场映后交流,张婉婷离场时更被一个陌生男子追着骂了一路,辱骂她是“色情导演,借小女孩上位,吃人血馒头,绝子绝孙”。

首先,一个“地狱笑话”是:张婉婷导演今年72岁了,恐怕确实是要“绝子绝孙”。过去四十年她与罗启锐导演(去年7月因心脏病病逝)维持着不婚不育的亲密伴侣关系,被视为电影业内的神仙鸳鸯。对一个视社会规训为无物的生命而言,“绝子绝孙”这样的古典辱骂,攻击力委实有限。

更重要的是,围绕这部纪录片爆发出的舆论能量背后,那种对电影制作过程中权力不平等的敏锐觉察和感同身受,在过去关于香港影视娱乐业的论述当中似乎并不突出,实际上颇为新鲜。

香港电影行业向来不是道德高地。实际上,在过去关于香港电影行业的媒体报道、坊间流传的都市传说里,都不乏反映其权力结构失衡、权力过于集中于主导者身上而产生的剥削事例。但这些事例通常都被包装为“娱乐趣闻”,付诸一笑,甚至“丧事喜办”,反过来用以佐证创作者对创作工作的高要求。

例如最近因在柏林电影节上大胆发言而广受关注的杜琪峰导演,就曾在一次访问里聊到,当年拍摄电影《PTU》中任达华掌掴小混混的那场戏时,因为始终不满意效果,大量重拍,“300元请回来的”跑龙套演员最终被扇了一二百个耳光,导致要去医院看耳朵——讲述这段故事时,杜琪峰放松的神态和笑容,很难让人相信这番话有反思意味。再例如,蓝洁瑛、陈宝莲、吴绮莉等被娱乐业制造的“疯女人”们,在行业中遭受不平等对待的故事,想必大家也已经很熟悉。

这类事情从来没有引起像这次《给》片所引起的严肃公共讨论,哪怕在知识分子/文艺小圈子中,似乎也没有收获太多关注。

更贴切的例子是,2009 年,一部跟拍了音乐家黄家正多年的纪录片《音乐人生》上映,口碑极佳,甚至提名金像奖最佳电影,一直被认为是香港纪录片的高光一刻。而最近,在《给》片引起的讨论热潮中,黄家正也发声分享个人经历,控诉当初纪录片的导演违背承诺、把他不愿意放进影片的内容剪到影片中,对其和家人的私人生活造成极大影响,“有三年家破人亡,无家可归”。

2009年的黄家正选择忍气吞声,《音乐人生》成为了一部获得不俗票房和大量嘉奖的纪录片作品。2023年,和当年的黄家正年龄相仿的英华女校学生们决定不忍受,舆论站在她们这边,《给19岁的我》狼狈停映。

造成黄家正和英华女生两种不同境遇的,自然有着伴随时代进步、观念水位变化的原因。五年前的 #metoo 运动揭开了影视娱乐业中被掩盖的、基于性别的不平等和剥削;同时也因为好莱坞本身的传播效应,为全球年轻人普及了诸多关于权力的概念以及审视它的视角。

另一个角度是,如果说过去几年出于香港特殊的社会政治情况,香港人更多把注意力放在一些关于更宏大的议题、结构和对象当中;那最近几年开始,随着一些变化,人们或主动或被动的,开始把对权力的审视集中投射在更私人的场域,矛头更多指向不合理的私权而非公权。电影业——鉴于香港电影所承载着的、特别的本土文化认同——成为这种审视的聚焦点之一。

《毒舌律师》:抛弃香港道德

也许正是同一种道德热情,帮助《毒舌律师》(在港片名为《毒舌大状》)取得了破亿本土票房、“香港影史港产片票房第一”的前无古人成绩。

上周末在内地上映的《毒舌律师》,讲述一个初看不负责任、自私自利、满嘴脏话的不得志律师林凉水,因为自己的散漫和投机,误害了一个无辜的女人,导致其在痛失女儿的情况下还遭受不公正审判、入狱数年。其后林凉水开始觉醒,踏上赎罪之旅,帮助这个女人讨回公道,也揭发了她的情人一家(一个权贵大家族)的种种视法律为无物的跋扈行径。

电影的故事精巧工整,节奏舒畅,但难以说得上创新。类似的叙事在90年代的香港电影(包括周星驰为人所熟知的《九品芝麻官》),或者世纪初的 TVB 剧集(例如郑嘉颖主演的剧集《怒火街头》)中都有过身影。放到全球律政/法庭片这个类型下,更算不上突出。远至《十二怒汉》对陪审审制的反思,近至艾伦索金的《芝加哥七君子审判》激昂的左派宣言……创造香港票房奇迹的《毒舌律师》大概还难以被放在这个序列中谈论。

因此,它在香港所创造的票房奇迹,显然还是要结合作品之外的因素来理解。

一方面,许多媒体评论已经总结过,前文提到的道德热情在这部电影中找到了完美的释放出口。钟家是一个把控着商界法律界,肆意妄为、践踏法律的大家族,在今天香港电影的创作中,已经没有比它更适合被当成“全民公敌”的靶子。包括“法律面前,穷人含撚”这样带点仇富色彩的高登(一个香港网络论坛)金句的使用,狠狠帮庶民出了一口气。

另一方面,香港人可能也在主角林凉水的觉醒过程里,投射了一种自己所渴望的“道德转型”。

在剧情中段林凉水“醒悟”之前,他尽管先后从事法官和律师这样的专业工作,但对“专业”的信仰显得投机而脆弱,与另一位律师金远山对比起来更是如此。当法官时,在看不到晋升机会的工作日常中,他没有太大的工作热情,拖拖拉拉完成基本工作,闲余时间用 BP 机盯盘炒股,虽然自认没有做“坏事”,但也“好”得很有限。转型律师后,在朋友的鼓动下,在阶层跃升的机会面前,他内心的价值天平很快失衡,愿意和朋友一起吞下伟哥去“派对”,也愿意去为了攀附权贵而“跪舔”有钱人。

这样的形象刻画,一方面对应了近年社交网络上香港年轻人对部分“专业人士”之软弱的负面印象;另一方面,也是对过去几十年,实施新自由主义经济模式下的香港社会道德面貌的集中呈现。

过去很多年,当我们提起香港道德、香港精神,或者说这个城市较有代表性的价值观念,脑海中冒出来的常常是那以“狮子山下精神”为代表的、在新自由主义推进后盛行的一种道德观念:以拼搏为应然,以竞争为正义,重视秩序和效率,强烈的个人主义。

这种道德观念强调个体(而非公共)为个体负责、兜底,强调人作为理性经济人的角色,合理化市场经济和资本主义的残酷一面;认同法律(强制秩序)的重要性,但弱化集体观念和公共关怀。

这种道德俨然已经内化成一种关于香港的本质,以至于从70年代到 20 世纪初,文化作品和传媒都在有意无意地呼应,或强化着它。当周星驰在电影情节里跑龙套、演死尸,被剧组忽视、责骂,甚至万般蹂躏时,他从没想过是剧组、行业有什么问题,只一心磨练自己的演技,因为让自己进步成为“喜剧之王”是唯一重要的事。

许冠杰旧时的歌词在近年多被一些香港进步青年们批判,原因也正是在于其中透露出的面对社会顽疾、系统性不公时的保守应对(“冥冥中早注定你富或贫……任你怎说安守我本份 始终相信沉默是金”)。

而我千禧年前后在广东长大时,也亲自接受过胃药品牌“胃仙U”在香港电视台上的投放轰炸——广告中,一群身着西装的业务员在听领导训话,领导告诫要好好“搏杀”,一名下属说万一拼出了胃病怎么办,领导拿出胃仙U,大家便高兴了起来,广告词是一群人一起高呼:“一二三四五六七,多劳多得!星期一至星期七,多劳多得!”

这种“香港道德”的构建,在许多研究中,其源头通常被追溯到七八十年代。其背景是,40年代战争时期的移民、难民,经过一两代人的定居,终于开始接受香港作为自己的“家”,构建起一个想象的共同体——“香港人”的身份认同自此才诞生。但由于大家的背景都是迁移,社会共同的价值是真空的,等待重新构建;适逢 70 年代开始港英政府推行新自由主义政策,香港经济起飞,于是自然而然,香港道德的真空被新自由主义的主张所填充。

渐渐的,香港道德被这种“狮子山下精神”所代言,延续了几十年。直到最近这十多年,年轻一代登场,人们从具体的经济生活开始有所感知,逐渐不再认可这样的一种“香港精神”——最经典的事例是过去被称为“超人”的李嘉诚在2010年前后开始被称为“吸血鬼”。

我们在《毒舌律师》中也能看到对“香港精神”既定叙事的抛弃。过去新自由主义叙事中那些被过度突出、美化的部分,例如经济上的回报、高度的“法治”、完全自由的市场、职业阶梯的攀爬、精英社会的认可,在电影里,都成了被摒弃、被质疑的。

相反,在电影中,哪怕在法庭这样象征现代制度的场合之中,角色们也不断强调“常识”(common sense)、“良心”,以及那些古典朴素的道德话语例如“天有眼”、“我宁愿被人笑,也不想被天收”。

而回到林凉水个人——他在电影中从懒散自私的林凉水,脱变为后期正义凛然的林凉水之过程,对应的正好也是一个信奉新自由主义、乐于参与金融投资投机、充分理性但利己的、公共意识淡漠的“旧香港”,变成一个(理想中的)有责任心、有道德感、敬畏常识和公道、关心边缘群体、不与强权为伍、有公共关怀的“新香港”之过程。

林凉水意识到自己犯下的错误已经无法改变之后,用了两年时间沉淀自我,找到新的使命和目标。站在 2023 开春,摘下口罩的香港人,也同样渴望一个新的开始。

重新书写香港精神:绕不开40~70年代

和《毒舌律师》的叫好又叫座,恰好铸成一体两面的,是同时期《风再起时》票房口碑的双失败。

《风再起时》是前几年拍出《踏雪寻梅》的翁子光导演新作,承载着他激进的创作野心。他决心趁着业界对他的认可,所阶段性赋予他的融资和攒局能力,拍一部以后未必有机会拍的、“史诗式”的高成本合拍片,也以此作为“献给香港的情书”。

在回顾其成长经验后,他最终挑选了 40 年代到 70 年代“四大探长”时期的故事。影片经过三年拍摄制作、三年修改以获得公映许可的波折,花费2亿多元的总成本后,终于在今年春节后,在内地上映——却仅仅取得了五千万左右的内地票房。

回到香港,本土观众也兴致寥寥,上映一周仅获得四百多万票房。

一个巨大挑战是,五亿探长吕乐(也称磊乐/雷洛)、跛豪们的故事实在已经被讲述太多次了。内地观众自然已经没有耐心去品尝那段历史;而对于香港观众,这也是一段既沉重、又显得与今日心绪错位,食之无味的历史包袱。尽管《风再起时》努力换了一种讲述的口吻,以被观众戏称“低配王家卫”的视听和爱情线索去呈现,他终究没能为这一段历史给出真正不同的叙事。

作家、学者,曾任香港岭南大学文化研究系副教授的游静,在 2014 发表的一篇名为《打造香港道德》的文章中,提出过一个研究框架。在前文提到过的流行叙事中,既然“香港人”的身份认同是 70 年代才开始自觉的,香港道德、香港精神,便也是从 70 年代从无到有的“新道德”。

她认为,这种叙事是当时政府和资本的合谋,遮蔽了在那之前(也就是从难民、移民开始大量进入香港社会的 40 年代到 60 年代末)的历史,否认了新自由主义降临之前已经存在的香港道德,更即否认了那二三十年间“香港人”的存在。

在文章中,她从 50 年代的电影研究入手,尝试还原一种不同于今日流行叙事中的香港道德伦理精神。她认为早在 50 年代,尽管人口结构中有许多移民、难民,但居住生活在香港的人们已经产生一种共同体想象。50年代电影中“人人为我我为人人”的口号,社区邻里的紧密关系(相比起来家庭亲缘在那些电影中总显得不可靠),对以投机心态爬升阶级阶梯的鄙夷,对性工作者同情而积极的描绘(而不是道德批评)等等,实际上已经体现着一种(旧)“香港道德”。

“抗拒个人主义、批判资本家,甚至中间的买办阶层与法制的合谋,不以贫穷为耻,反而认为损人利己的囤积资本行为才最值得羞耻,这是在香港五十年代流行文化文本中常见的道德观,跟七十年代后新自由主义化的大部分香港叙述很不一样。”文章写道。

基于此,40~70年代的香港的确需要一种新的书写。

翁子光也许察觉到这一点,所以把他对香港的想象和书写也锚定在这个历史时期。可惜的是,《风再起时》并没有着笔在发掘新叙事上。它再次重复了陈旧的和《追龙》系列等无异的整体叙事。

在这样的叙事中,“普通人”是不重要的,没有能动性的,对香港社会发生之事、香港精神的构建没有推动力的;站在历史舞台聚光灯下的,是贪腐的警队探长和黑社会枭雄们,他们虽然作恶多端,但人格中有着非凡魅力,更似乎能够只手遮天、独力推动一段历史变化(而现实中真正决定着此城命运的港英政府通常是隐形的);而当矛盾积累到一个极端时,出来拯救民间的,不是民间的声音和呼喊,而是代表正义和秩序的 ICAC(廉政公署)的成立和行动;最终,一张“特赦令”覆盖了这一切,枭雄们散去,香港“自我清空”,等待新自由主义的救赎式降临。

作为一部从2016年开始筹备的电影,“时过境迁”的社会环境使得《风再起时》在陆港两地都无法卖座,这是可以理解的;但没有给出关于这段历史的新的叙述,才是它在作品意义上流俗的必然。

结语

近一两年,许多中小成本香港影片屡创本土票房佳绩,所引发的公共讨论也热闹非凡。这在过去二十年里算是新鲜事——普遍的观点认为 2002 年《无间道》之后,香港电影走进无法回避的下行趋势,逐渐走向消亡。

连带着,过去十多年,提及“香港电影”这个概念时,作为影迷,脑中泛起的通常不是令人乏味的怀旧意象,就是一股沉重的不安。对时局更感兴趣的影迷,几乎在每一部香港电影中遍寻各种“政治隐喻”,把现实中的政治势力对应到每一部电影里的角色中。香港电影背负着令人难以想象的沉重包袱,同时需要记住过去的美好,回应现实的残酷以及想象未来的未知。在这些包袱的重压和客观的限制之下,香港电影也有些不适应,在商业选择和表达主题上犹疑不决、自缚手脚。

而从去年开始,《正义回廊》《饭戏攻心》《窄路微尘》《毒舌律师》等一系列港产片的叫好叫座(甚至不成功但引起激烈讨论的作品们),不仅意味着香港电影在商业上仍然能够成立,可能也逐渐为这个阶段的创作浪潮摸索出一个表达核心。

这个核心不再是狭义上的“政治”,而是一个更有讨论价值、也更有建设潜力的主题:在新自由主义化的香港叙述之外,香港精神还包括什么?过去被打造的“香港道德”掩盖了什么,忽视了什么,等待香港人怎么样地重建?

最后提一下去年年底上映的《窄路微尘》。这部电影由“鲜浪潮”计划出身的新晋导演林森导演、张继聪主演,小成本制作,纯港片,在香港和海外上映,聚焦过去三年疫情下的香港基层工作者。电影讲述一个清洁公司经营者的生活挣扎,以及其误打误撞招聘了一位曾经偷窃成性的单亲妈妈之后的故事。电影安抚了疫情当中的创伤和失去,票房在一开始很普通的情况下,靠着口碑逐渐爬升,也入围了金像奖最佳电影、男女主、编剧等多项大奖。

即使在这一波港产片浪潮里,《窄路微尘》这样的电影也属另类。同样有着阶级问题背景,呼应着现实中正在发生的移民潮流,书写着关于“责任感”、人与人之间的连接等话题,但它没有为角色加诸太多来自创作者的观点输出,只是娓娓道来,平实甚至平淡地带出底层体力劳动者在艰难背景下的互相扶持,诚恳、实在。

在这样的电影中,沉重的包袱似乎被卸下了,港产片在“怀旧家乡特产”和“意识形态前锋”的两极象征之间得到了喘息,电影回到了电影本身。

参考材料:

《张婉婷与港产片轩然大波》Initium Media

《打造香港道德》游静

本文来自微信公众号:北方公园NorthPark (ID:northpark2018),作者:木村拓周