本文来自微信公众号:地道风物 (ID:didaofengwu),文字编辑:赵逃飞,图片编辑:奈福,地图编辑:孙璐,制图:九阳、鱼一条,头图来自:逻辑羊社长

其实,“钩心斗角”的不是人,而是这些“老木头”。

一块普普通通的木头,究竟能被玩出多少花样?

关于这个问题的答案,全国没有哪个省份比山西更有发言权。

在《黑神话·悟空》中,山西的“木头”已经突破了次元与时间的桎梏,成为震撼世界的中国符号。

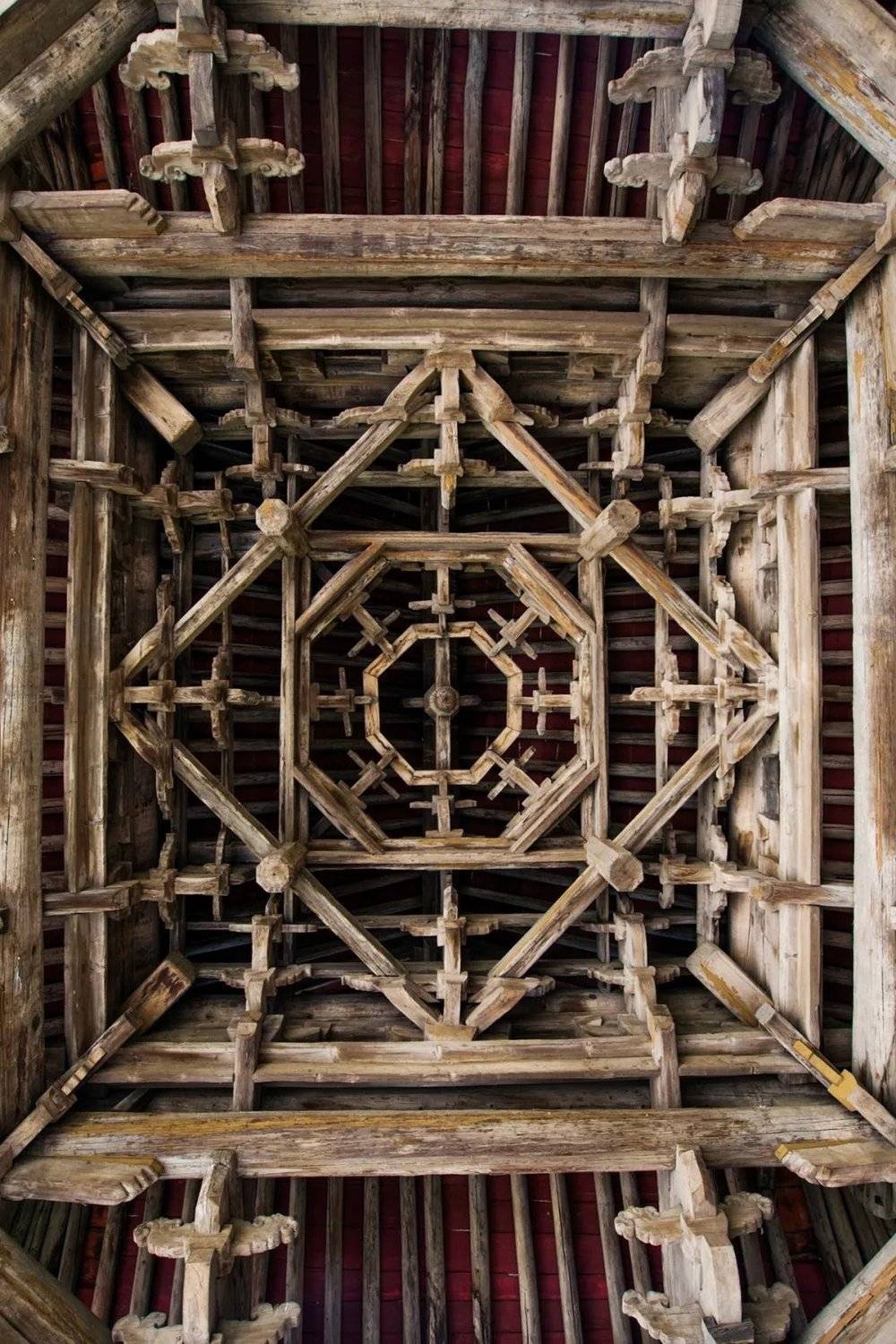

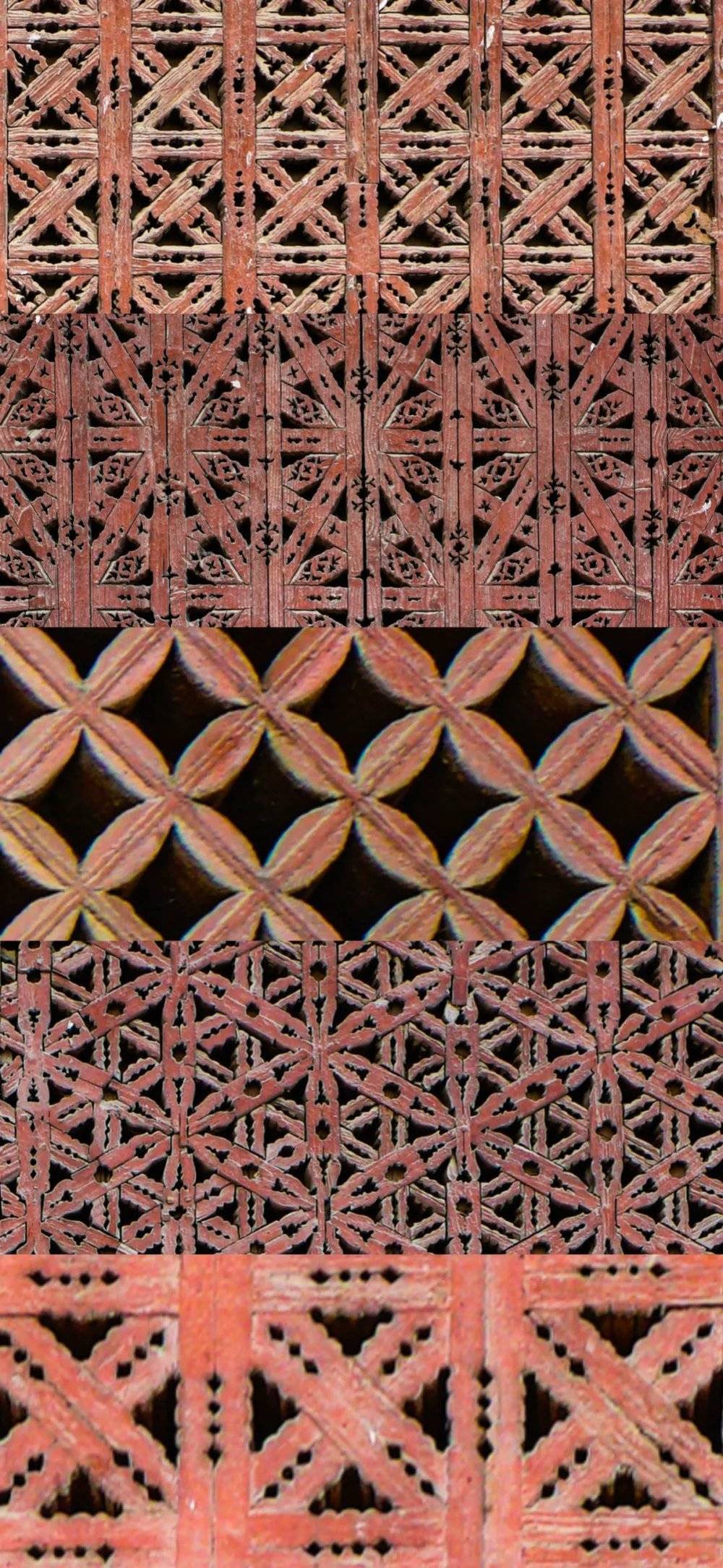

世代居住于此的“老醯(xī)儿”们用木头搭建了无数的奇观——或是雕梁绣柱、山节藻棁,用纷繁的纹饰罨画四海为家的壮丽威德;

图1摄影/李平安、图2摄影/任超、图3摄影/逻辑羊社长

或是绘以丹青、饰以琉璃,用极致的色彩描摹人们尊崇的诸天星宿;

它们点缀在“表里山河”的无数村居巷陌,使得仅占全国陆地面积1.63%的山西,成了一座独一无二的“古建筑博物馆”。全国仅存三座半的唐代木构建筑,三座位于山西;

我国明代以前的“高古”木构建筑总计约600余座,山西独占80%以上;

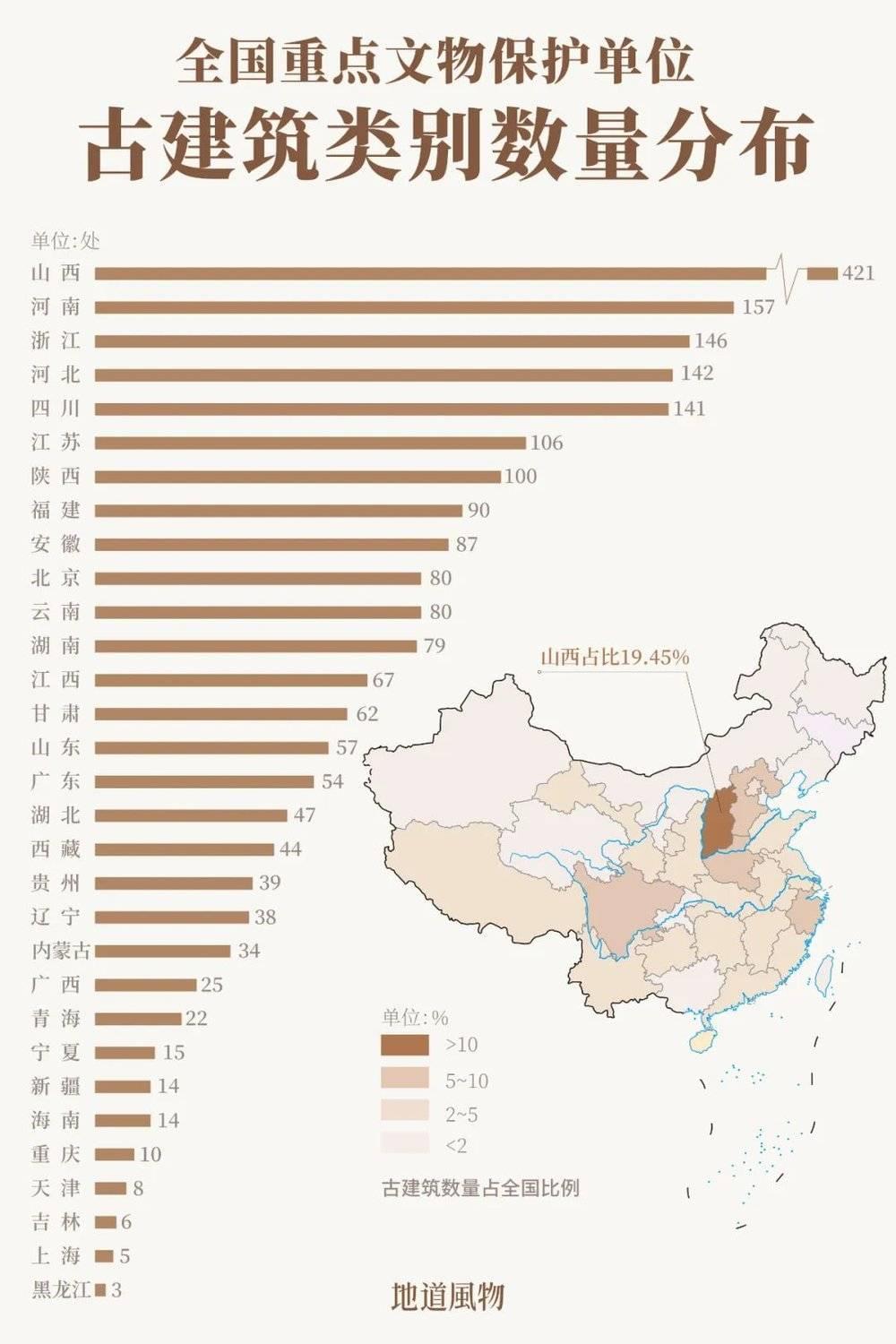

在被评为全国重点文物保护单位的2165处古建筑中,山西占有421处,全国第一;

在第三次文物普查统计的全国263885处古建筑中,山西坐拥28640处,全国第一;

就算是山西一个地级市,木构古建的保存数量都足以“吊打”其他任何省份。

比如,晋城市拥有北宋建筑23座,全国其他省份加起来只有14处。

甚至是单独一个县拎出来,木构古建的数量都称得上“独步天下”。像是长(cháng)治市的长(zhǎng)子县,拥有金代建筑11处之多,而全国其他地方打包起来也不过只有14处。

“无人问晋”的山西,藏着中国最极致的木头。

木头的极限

7400吨木头是个什么概念?

论重量来说,几乎与埃菲尔铁塔的金属框架相当。

如果把它们还原为树木,则足以栽满数百亩的土地,堪称一片不折不扣的“森林”。

若是发挥极致的匠人精神,穷尽136年的光阴将它们一一拼接组合,便足以雕琢出一座900年不倒的建筑奇迹:应县木塔。

一望无际的塞北草原上,高耸入云的应县木塔是我们实实在在能见到的木构建筑征服天空的极致高度。

在应县木塔的身上,古人使用了现代修建摩天大楼时常用的双层套筒结构,67米的高度甚至已经超过了如今绝大多数居民楼。

但木头的极限还远不止于此。

应县木塔落成前500年,四十九丈、136米,约等于45层楼高的永宁寺塔便已经成为了北魏都城洛阳最为壮丽的天际线。“殚土木之功,穷造形之极”,塔顶长明的灯火在百里外依然清晰可见,仿佛《烟花易冷》中伽蓝寺听雨声盼来的永恒。

唐朝大明宫中的麟德殿,超过5000平方米的建筑面积足以举办容纳3000人的奢华宴会,是“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的真实写照。

然而这些古人所钟爱的木头材料又生得太过娇贵,怕水、怕火、怕虫蛀、更怕人为破坏,这些无可避免的短板使得木构建筑天生“短命”。永宁寺塔建成后仅16年便毁于雷火,而大明宫亦在唐末战火中毁于一旦。

跟那些热衷于用石头垒房子的西方人相比,我们的祖先也并不傻。他们并非不知道,石头远比木头更为坚固。但他们依旧倔强地使用着木头,数千年不变。

这并非是材料与技术不足的无奈之举,因为早在几乎与金字塔同期的洪荒年代,华夏先民就以搭建了4000年来不朽不化的石峁古城。

古人的想法或许有些浪漫到匪夷所思:他们相信木头是有生命力的。树木的春荣秋枯,就如同人的生老病死,是一个生命的轮回。用树木搭建的众生居所,便自然地拥有了自己的生命力。

木头是有极限的。但有些极限的意义,就在于超越。

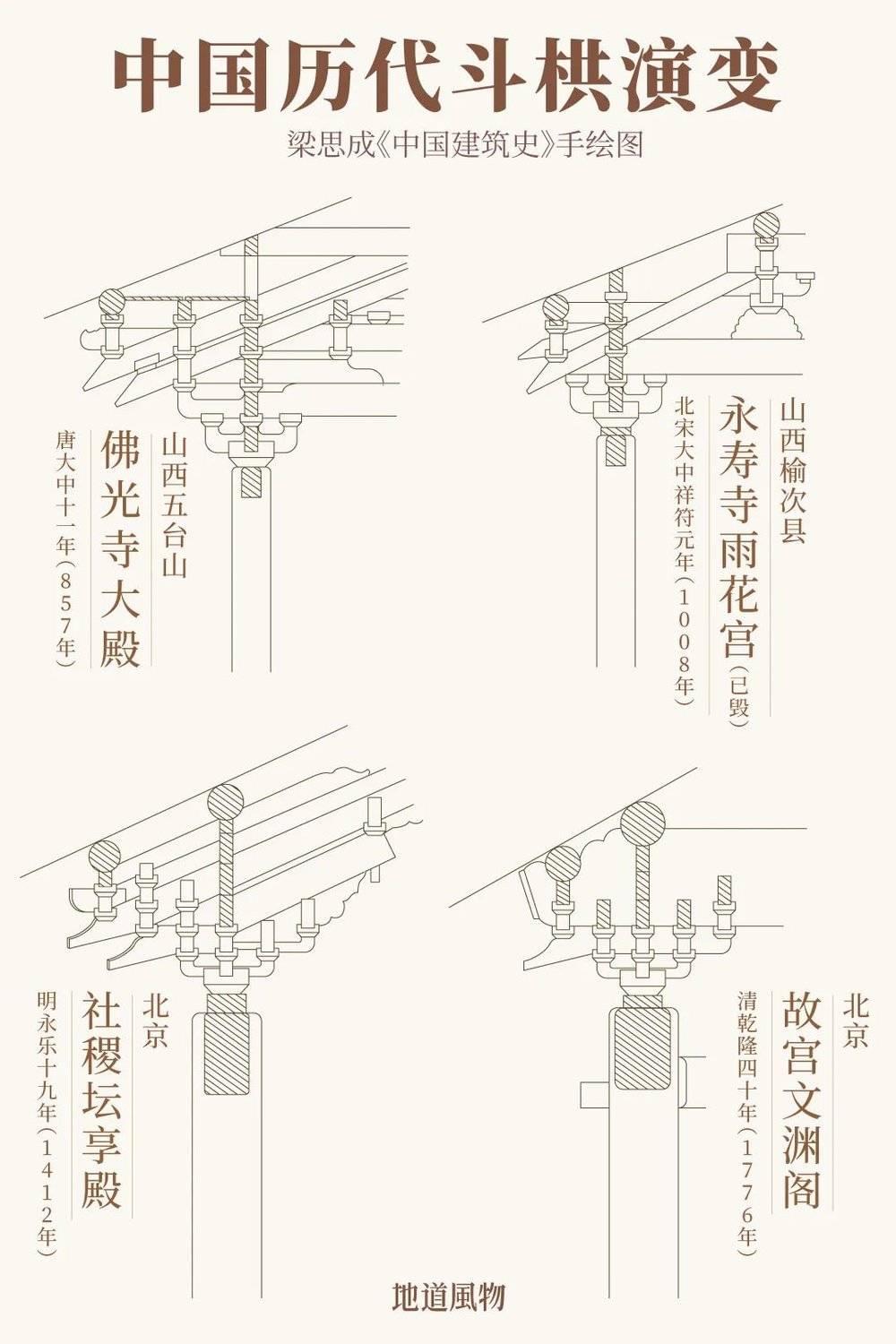

所有热衷于使用木头的民族都会点出名为“榫卯”的科技树,这是文明车轮所推动的必然,并非是中国独有。但唯有中国人将榫卯的艺术雕琢到了极致,创造出不逊色于汉字的伟大发明:斗栱(斗栱常常被误写为“斗拱”,木头的偏旁才代表了它的本质)。

数十个方形“斗”与弯弓形的“栱”彼此榫卯交织,如同乐高积木一般搭建出一个无比精巧的承重结构。像这样的斗栱,在应县木塔上足足有240个之多。

如果说石头的特性是一种金属般厚重的“刚”,木头则代表了与之对应的“柔”。

正是这种极致韧性的“柔”,造就了应县木塔历经40余次地震、200多发炮击而900年不倒的奇迹。

朴实无华的斗栱撑起了中国建筑标志性的“大屋顶”,但它也可以变得极致华丽。

在上海世博会的中国馆上,脱胎自斗栱结构的一抹红色,成为整个园区中最为鲜明的亮色。

随着后世建筑技术的不断发展,古人开始使用更为牢固的砖木结构修葺房屋的外墙,斗栱承重的功能性逐渐减弱,转而极尽繁复,成为一件花俏的艺术品。

与应县木塔合称为“南楼北塔”的万荣县飞云楼,在设计方面极尽工巧。这座“手可摘星辰”的百尺危楼,从设计之处就抛弃了实用性,无法让人登上,成为一座“可远观而不可亵玩”的完美艺术品。

雕栏玉砌应犹在

假如我们能重新回到这些古建落成的年代,它们的样貌绝对不会像如今这般“灰头土脸”。

雕梁画栋,绝不只是一句文学修辞式的夸张形容。在每一块木头的表面,都会被施以无比艳丽的彩画,甚至是“乾隆审美”一般妖娆的大红配大绿。

在佛光寺东大殿的内墙上,来自唐朝的红白两色彩画仍旧依稀可辨,甚至还可以看到当年匠人“赤白博士(唐宋时期常把精通某项技艺的人称为博士)许七郎”的题字。

绚丽的油彩为木质建筑抵御风霜的腐蚀,自身却敌不过漫长岁月的侵袭,早已剥脱斑驳。但在屋檐上铺就的五色琉璃瓦,足以将这份极致的色彩化作永恒。

天上白玉京,十二楼五城

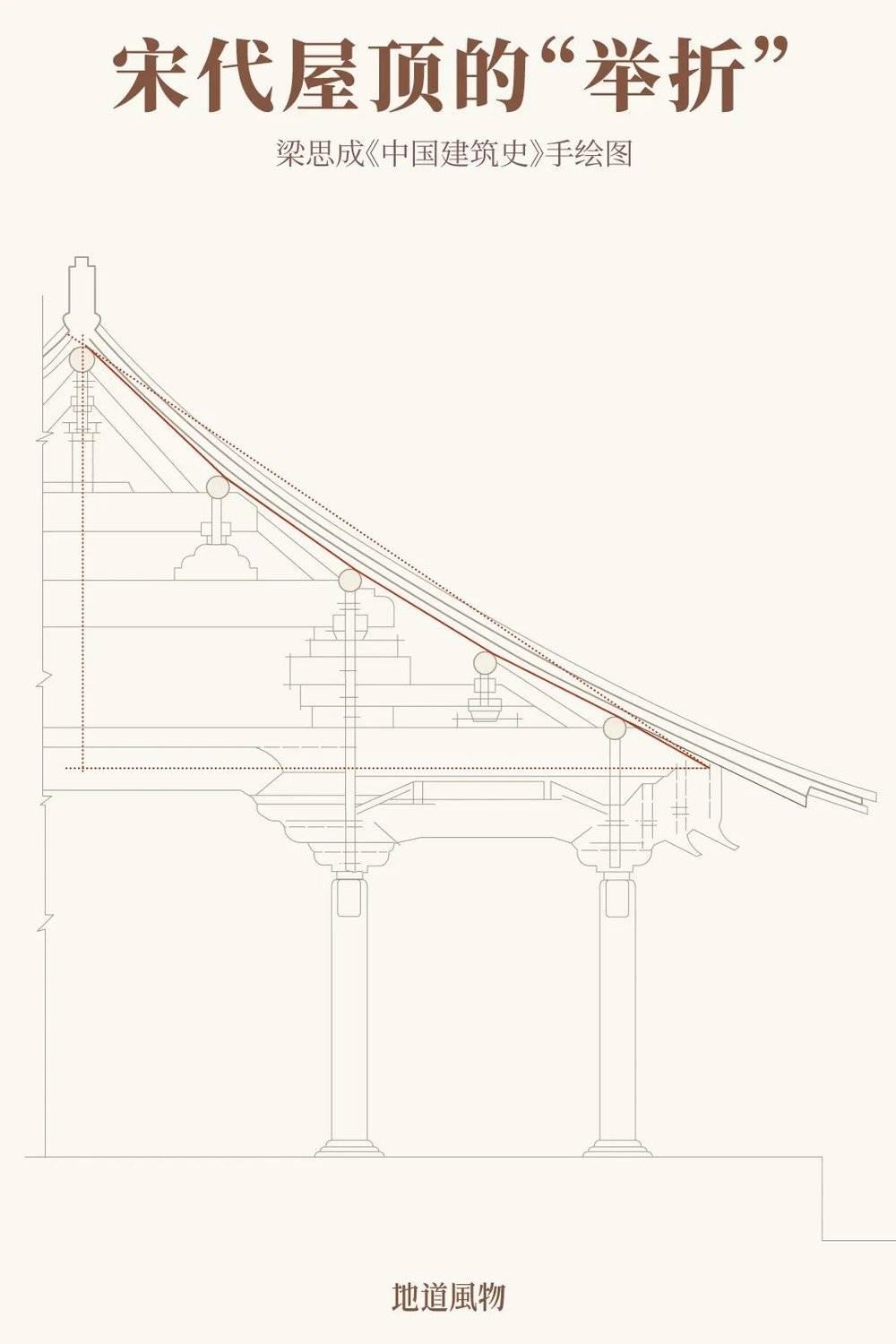

匠人们经过一系列精妙的几何运算,将生硬的檐角幻化为一道极致柔美的曲线,表现他们心中的无限尊崇。

宫殿与寺庙,无疑在古人心中占有最为重要的地位。

然而在历代战火之中,宫殿往往首当其冲,空余黍离麦秀的嗟叹。只有那些与世无争的寺庙,才得以穿越千百年的光阴。

隰县小西天,多达33层的悬雕,仿佛闯进了漫天神仙的道场。

供奉水神的洪洞广胜寺,保存着精美程度不输敦煌的元代壁画。

还有芮城永乐宫,在元朝时它有一个更响亮的名字:大纯阳万寿宫。

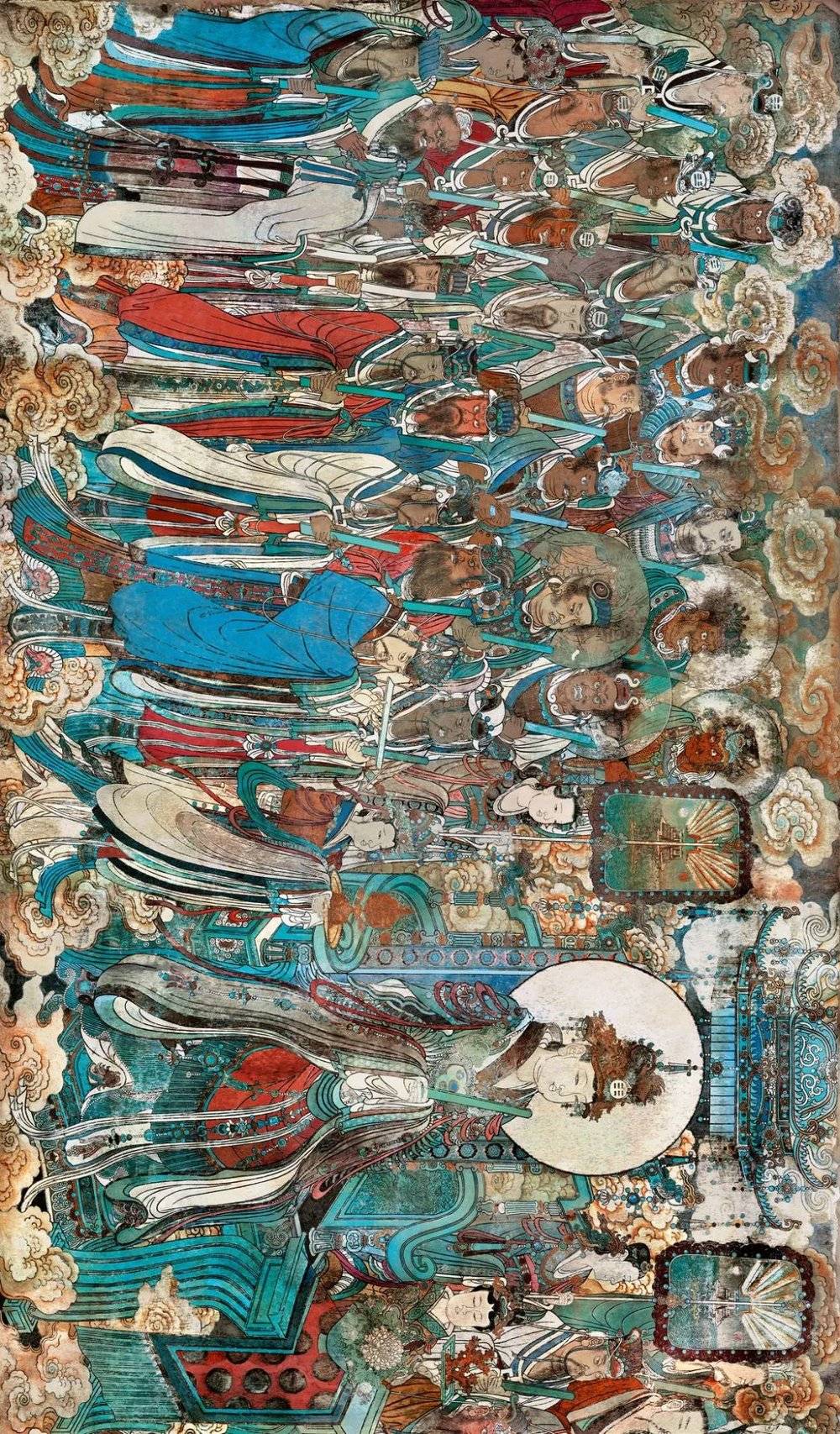

三座大殿中保存有全国最完好的元代彩画,总面积达1000平方米,足以铺满2.5个篮球场。“群英荟萃,神仙开会”的《朝元图》共绘有各路神仙394尊,选用不褪色的天然矿物原料,700年仍然栩栩如生。

它们来自盛唐,绝不应在深山里落了荒

中国建筑像是一位饱经沧桑、阅历丰富的老人,从历史的迷雾中走来,向我们娓娓诉说着沧海桑田的过往。

1937年,当梁思成先生伴随着卢沟桥的烽火,在敦煌壁画的指引下发现了佛光寺东大殿时,“斗栱雄大、广檐翼出”是他对这一建筑的最初印象。

这些中国现存最大的斗栱为佛光寺带来了极具深远的出檐,最大限度地隔绝了风霜雨雪对于墙壁的侵袭,更使得厚重的屋顶轻盈得像是一只振翅高飞的凤鸟,“如鸟斯革,如翚(huī)斯飞”,从那个杜牧、李商隐与温庭筠的时代向我们哕哕而来。

也许是源于塞北风霜塑造出的粗犷秉性,辽金时期对这巨型建筑的形制格外流行,硕大雄浑的斗栱继承了大唐遗风。

只有亲身站在它们面前,才能感受到这些几乎能把人逼出“巨物恐惧症”的建筑究竟是何等壮丽。

时至今日,我们只能从这些历经千年沧桑的木结构中,窥见大唐盛世的一角。

山西寒冷干燥的气候,使得木材最大限度地免于了虫蛀与糟朽,无数遍布乡间的庙宇仿佛被装进了一粒时间的胶囊,千百年来不曾改变模样。

“表里山河”的独特地貌,外有大山、内有大河,自古便是易守难攻的绝佳所在。山川天险屏蔽了数千年来改代战火,与世隔绝的山村形成了一个个“不知有汉,无论魏晋”的桃花源。

独特的一方水土使得山西,也只有山西,成为了保存古建筑的“天然冰箱”。

曾经遍布大唐的四万四千余所大小寺庙几乎全部消失在了历史的长河中,唯有群山之中的五台山南禅寺得以幸存,成为我国现存最古老的木构建筑。它建于唐德宗建中三年(782年),这一年白居易刚满十岁。

盛世大唐,是根植于每一个中国人心底的瑰丽梦想。而这些存续至今的木质建筑,便是是我们追忆盛唐,能够以手触及的一抹流光。它们绝不应当,在深山里落了荒。

古人选用木头修葺房屋,为它们注入了灵魂与生命,同时也注定了它们不会像西方的石质建筑般永恒。

正因如此,每一座从时光的罅隙中遗落下的建筑,更显得弥足珍贵。

地下文物看陕西,地上文物看山西。

28640座古建筑,是独属于山西的传奇。

参考资料

《中国考古集成·华北卷》孙进已,苏天钧,孙海主编

《应县木塔》李世温,曹安吉

《中国文物地图集·山西分册》国家文物局主编

《图像中国建筑史》梁思成

《晋祠园林建筑历代演变研究》崔灿

《晋祠山门移位的时空误读》沈旸

《山西万荣县飞云楼大木作营造研究》张力中

《琉璃飞虹——山西洪洞广胜寺飞虹塔艺术研究》李锋

《崇福寺——一路诵声自金来》赵逸飞

《浅析山西民间美术在中国当代雕塑语言中的转化——以山西寺庙彩塑为例》闫佳卉

《应县木结构古塔动力特性及地震响应分析》车爱兰《应县木塔斗拱调查与力学性能分析》王智华

《莫宗江:梁思成是如何发现唐代佛光寺的》莫宗江

《记五台山佛光寺的建筑》梁思成

《麟德殿复原的初步研究》刘致平,傅熹年

本文来自微信公众号:地道风物 (ID:didaofengwu),文字编辑:赵逃飞,图片编辑:奈福,地图编辑:孙璐,制图:九阳、鱼一条