“有钱有颜,什么样的女生找不到?为什么非要嫖娼?”

这句话的深层含义是:现在这个社会,发生一次非金钱交易的性关系并不是一件难事。

在大多数人都在谴责嫖娼行为的时候,出现了另外一种声音,试图为嫖娼洗白。

关于该不该嫖娼, 我国法律已经有了明确的定义。

今天,我主要是想深究一下:嫖娼的底层逻辑。

“嫖娼,只和男人的下半身有关吗?”

我们采访了 8 位有过嫖娼经历的男性。

从他们的身上,我找到了一些答案。

男性社交场

是嫖娼高发区

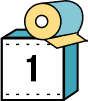

国内“红灯区”研究的权威学者,中国人民大学教授潘绥铭 2015 年调查显示:

“ 18-61 岁的男性 13.6% 曾经找过小姐。”

“其中 25-39 岁嫖娼的主力年龄段。”

关于男性选择嫖娼的因素,排在第一类的是:

男性的社会交往。

做土木工作的@可乐平时很难接触到异性,嫖娼对他来说是“刚需”。

“再加上我自己条件也不行,家里给相亲也相不上,我工地上的同事都干过这事,我就去了。”

刚刚踏入大学校园的@东门吹雪,在嫖娼之前还没有过性经历。

为了摆脱处男身份,他选择用 500 块钱,来交换自己的人生第一次性体验和“准男人证书。”

“嫖娼不丢人,被人说是小处男才丢人。”

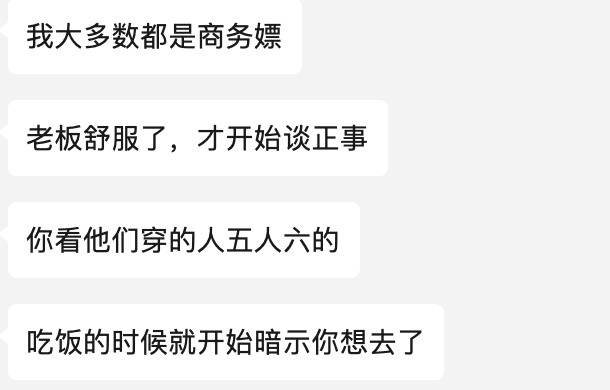

大多数人嫖娼的原因都是从众心理作崇主要为了应酬别人。

甚至是“陪绑”

@大鱼做练习生的时候公司规定不能谈恋爱,正好队长有这种资源,两个人一拍即合,成了“按摩店”的常客。

“主要是觉得跟着队长干坏事,比较有安全感。没有队长,这事儿我想都不敢想。”

当两个女人坐过来和他们聊天,用手摸他们身体时候,朋友驾轻就熟的跟着一个女人进了里间。

开始他是拒绝的,但在对方的不断地挑逗和劝说下,他选择了和朋友“同流合污”。

“干坏事就怕成群结队,我朋友说他经常来,我就想他没事那我肯定不会那么倒霉。”

上野千鹤子在《厌女》中描述过“男性共同嫖娼”的另一层心理动因:

和战争时期的轮奸行为类似,男性共同嫖娼,是通过“把女人视作共同祭品”来增进连带感的一种仪式。

嫖娼不仅仅能性”也能买到一种“社会关系”

摆脱了处男身份的@东门吹雪,把嫖过娼当作一种谈资。

面对同伴们的好奇追问,他隐隐感觉曾经性经验滞后的自己,终于走在了同龄人的前面。

@大鱼靠着陪队长嫖娼成功和队长打好关系,成了队长的亲信。

@唐没门甚至被朋友拉进了一个群里,里面全是有过嫖娼经验的人,在群里他发现了不少身边的熟人。

嫖娼,只有

0 次和无数次吗?

梳理了一下几位明星的嫖娼史,发现他们有一个共同的特点:都是惯犯。

我们的 8 个受访者里,有两个人只嫖过一次。

“我就想增加人生体验,最主要的是怕得病,就算有安全套,她们也不干净。”

剩下的 6 人把嫖娼当作生活的常态,甚至每次有欲望的时候最先想到的不是自己解决,而是嫖娼。

第一次是尝新,第二次才是享受。

在潘教授的报告里,另外一组数据指出:

「嫖」是一种阶级行为,越有钱,消费次数越多。

这 6 位受访者也坦言,能影响他们嫖娼次数的原因主要是:没钱。

做了两年练习生的@大鱼没什么出道希望退出了团队,但嫖娼的习惯已经养成,每半个月到一个月都会去一次。

“可能是开了荤了,有钱的情况下,我一有欲望就想嫖,没钱了就先忍忍。”

在现实生活中难找女友的@可乐,把嫖娼当作一种向上的自我驱动。

只要肯花钱,他就能挑选自己平日里幻想的类型。

也只有这样,那些在现实生活上看不上他的女人,才能一排排站在他面前等他翻牌。

“有钱了才能搞好的,倒不是有慢慢向上的探索欲,就是单纯地想搞好的,觉得自己的‘档次’也变高了。”

最让我惊讶的是,可乐认为自己在性服务者身上,获得了两性关系中才会拥有的关爱。

他们一致认为,

嫖娼既可以满足自己的生理需求,

又可以低成本的享受到更多性资源。

@大熊不认为嫖娼是没有自我道德约束,也不是无法战胜欲望的表现。

“我觉得我付钱了就是交易,买卖。就像天冷了要买件衣服一样。”

但只要是违法交易就存在风险,大熊就曾被抓过一次。

“常在河边走哪有不湿鞋呢,我家人知道以后差点和我断绝关系,我戒了一段时间,后来又想了。”

为了降低被抓到的风险,大熊把“作案”地点选在熟人开的民宿,交易方式基本也都是用现金支付。

既满足了寻找刺激的需求,又省去了谈恋爱的麻烦,还可以通过“征服女性”实现了更高的自我认同。

这些因素加在一起,让他们选择一次又一次铤而走险。

嫖娼半宿

归来仍是好男人?

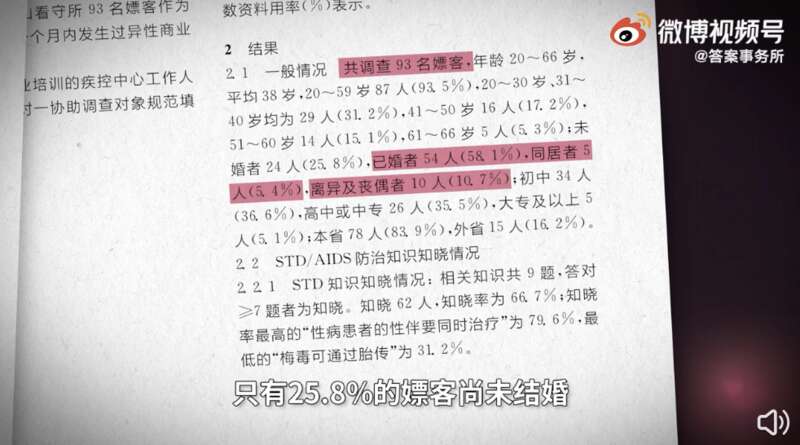

在潘教授对 7288 名买春男子的调查发现中,有一项数据引起了我的兴趣。

“婚姻并不会约束这部分男性,反而让他们的嫖娼可能性提高 62%。”

某发达省份公示的 13 万条嫖娼行政处罚记录也证实了潘教授的数据结果:

已婚男性,比单身人生更喜欢嫖娼。

在我们的 8 位受访者中,有一半的受访者在有固定伴侣的情况下,也发生过嫖娼行为。

每嫖娼一次,他们都会对伴侣产生深深的愧疚感,这种愧疚感让他们在平时生活中表现得更爱对方。

这让我想到《婚前试爱》里有一句台词:“你爱她,就要伤害她,因为内疚,是维系爱情最好的办法。”

@唐没门对“嫖”的定义仅限于发生实质的性行为,其余的都是“代餐(平替)”,并不会为此产生任何心理负担。

“没有到最后一步就是图一乐,体验下不一样的。”

“我只爱我对象,那种都是生理需求,对象不在身边的时候发生的,我心理上是干净的!”

在社会发展和流动的背景下,婚姻和家庭的约束机制已明显弱化。

@琪琪对有伴侣还去嫖娼的行为嗤之以鼻,但身边人的案例让他有了新的想法。

“我有一个老大哥,他老婆生完孩子以后三四年都不愿意让他碰,后来他就去嫖了,我挺理解他的,假如我是他,我也会去。”

已经步入婚姻阶段的老王有一些难以启齿的“小爱好”,对于伴侣的不配合,他只能通过嫖娼来追求自己的“性福”。

“我要不嫖娼,可能和我老婆过不到现在,在她身上我找不到作为一个男人的成就感。”

《妓院谈话(Conversations In A Brothel:Men Tell Why They Do It)》一书中记录了某位买春男子的内心想法:

“这是唯一一个让我觉得我可以成为男人的地方。”

因为他觉得“男人就应该是这样。不会内疚,也不会感到与社会格格不入。”

嫖客眼里的她们

只是工具

对于性工作者,这些嫖客们的态度也很微妙。

在采访中,我发现这些嫖娼的男性对性工作者的“痴迷”,并不仅仅体现在她们在工作中的性技巧。

只有在嫖娼的时候,作为顾客的他们才是真正的上帝。

那种绝对服从的掌控感,在其他地方即使花钱也买不到。

“像个大老爷一样被人伺候能不快乐吗?”

@可乐会在心里先构建一个理想的女性形象,然后按图索骥,找一个符合他要求的女人。

可乐希望有一天这类群体会被AI机器人取代,这样他就会在道德上没有任何顾虑。

“我会选择一个商品,但我不想取悦一个商品。”

性工作者对@唐没门来说只是一种泄欲的工具,他觉得和那些女人们太熟也不是什么好事儿。

他曾经遇到一个单亲妈妈,在结束以后对方试图和他说一说心里话,在他眼里,这只是一种销售手段。

“谁知道她说的真假,也许这套话她和每一个客人都说过,就是为了让我同情她。”

“没有一个嫖客,愿意在一个妓女身上浪费时间。”

正如《金赛性学报告》中所说:“各阶层的男性中都有人觉得,嫖妓比追求一个非妓女姑娘更省事。”

虽然在采访的过程中,所有受访者都表示“笑贫不笑娼”,“笑偷不笑嫖”。

但依然无法接受自己的女性伴侣和亲戚,从事性交易行为和以此为生。

——

文章到了这里,“男人”为什么要去嫖?已经有了明显的答案。

嫖娼表面上是性,其实是一种权力关系。

潘教授指出:“男人的性交易不仅仅是一个道德败坏的问题,还是一个钱够不够的问题,更是一个社会地位高低的问题。”

在正常的男女关系中,性关系通常是双方互相取悦的过程。

而嫖娼过程中,则是完全取决于买方的需求。

在这样不平等的状态下,嫖客处于一种“上位者”的状态。

女性被当作一件商品,这些女性可以满足他们欲望的同时,也“可以被蔑视”。

性的目的,往往在性外。

这也是为什么每次明星嫖娼事件发生后,一些鼓吹“嫖娼合法”的论调也会浮出水面。

可事实真的是这样吗?

联合国发布的《人口贩卖特别小组报告》,在被调查的 1.3 万名女性中,有超过 80% 的人都是在违背自己意愿的情况下,被迫从事性服务。

纪录片《日本未成年人色情交易》

在合法嫖娼的荷兰,有学者做过一项调查研究,在 788 位性工作者中, 60% 遭受过不同程度的人身攻击,40% 经历过性暴力,28% 被强奸。

嫖娼,不仅是违法行为,更是对弱势群体的性剥削。

当“性需求”可以通过买卖而获得满足,每一个女性都会成为待价而沽的商品。

罗翔老师说过:“没有底线的自由,势必会造成强者对弱者的压迫”。

当女性被认定为可以解决性欲的“资源”,“吃人”二字必将重新书写。