本文来自微信公众号:地道风物 (ID:didaofengwu),作者:苏小七、猫骑士,文字编辑:猫骑士,图片编辑:吴学文,原文标题:《下一个刘慈欣,会诞生在中国哪座城市?》,头图来自:视觉中国

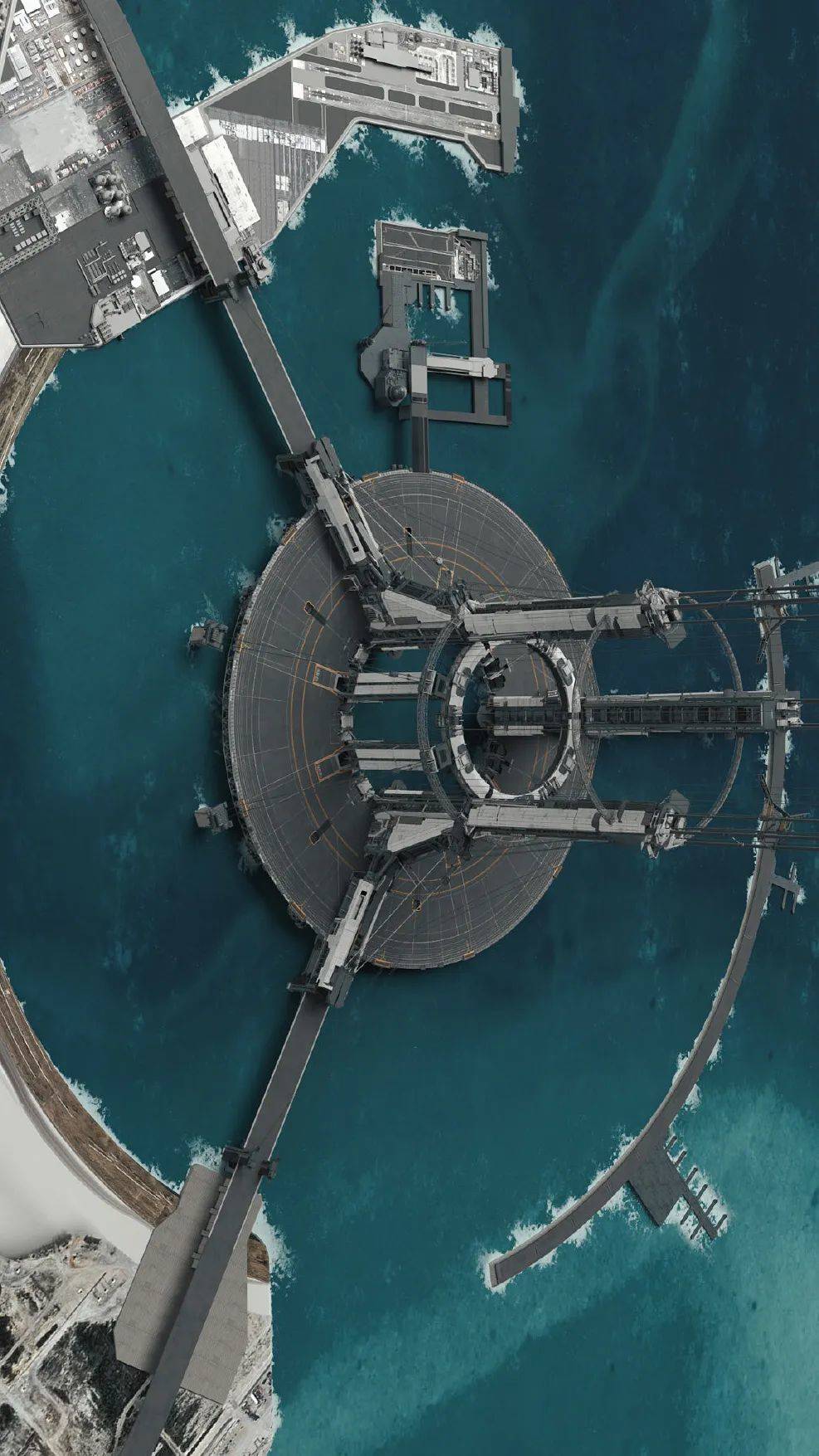

从开年火到现在的《三体》剧集,用一场震撼人心的“古筝行动”画上了句号。

从《流浪地球2》到《三体》,一系列叫好又叫座的影视作品接连点燃荧屏。太空电梯、行星发动机、人列计算机……瑰丽的科幻构想正从抽象的文字一步步走进现实。看看最近风头正劲的ChatGPT,不也正像是从科幻小说里走出来的AI吗?

或许就像刘慈欣说的那样:“未来像盛夏的大雨,在我们还不及撑开伞时就扑面而来 。”

科幻的根,本就深深扎在现实的土壤中。

刘慈欣对地球发动机的构想,深藏在山西的太行山下;《北京折叠》的奇妙视角,来自胡同里望到摩天大楼的景象;成都的街头巷尾,拯救世界的故事的炽热程度不弱于沸腾的火锅……科幻与现实,就这样微妙地融合,在不同城市的独特风采中,碰撞出了千姿百态的火花。

《流浪地球》与《三体》们,诞生自北方重镇的工业狂想

北方小城的一座发电厂,被誉为“科幻圣地”。

熟悉的科幻迷应该一下就能猜出来,那是刘慈欣多年工作和生活的娘子关电厂,山西阳泉。众所周知,煤矿产业横亘在山西的生活里。

在带有自传色彩的短篇小说《地火》里,主人公名为“刘欣”,他在矿山里度过了童年和少年时代,与“竖井高大的井架,井架顶端巨大的卷扬轮正转动着,把看不见的大罐笼送入深深的井下”这样的生活为伴,在“那宽大澡池被煤粉染黑的水中”的水中学会了游泳。

“这里的一切都被岁月罩上一层煤粉,整个山呈黑灰色,这也是刘欣童年的颜色,他生命的颜色。他闭上双眼,听着下面矿山发出的声音,时光在这里仿佛停止了流动。”

——刘慈欣《地火》

每日在巨大的火力与煤炭发电机,在各式各样的机械设备,在因生存而艰苦的现实面前,刘慈欣反而在煤渣里看到了星辰,在流动的水流中窥见了银河。在他的小说里,最让人惊艳的是那些熠熠生辉的“点子”,那是对技术极致的热爱与畅想才能催生出的文字。

另一位著名科幻作家韩松写过一篇随笔,《路过科幻圣地娘子关》,他白描下了对于娘子关的见闻:

“多煤厂及火力发电厂,黑烟滚滚,空气中饱含煤渣味,沿途皆是运货大车,不乏运煤的,运易燃爆化工用品的,如史前巨兽纷纷奔过。哦,刘慈欣就是‘藏’在这样一个地方,写出了他那些惊天地泣鬼神的文字。”

——韩松《路过科幻圣地娘子关》

在经过娘子关发电厂的一刹那,韩松终于明白,“幻想生发于贫瘠、创痛和追赶”。

这是对刘慈欣,或许也是对中国科幻的一种高度凝练的总结。

纵观《流浪地球》系列电影与《三体》剧集,尤其是前者,几乎以一己之力构建起了属于中国科幻电影的美学。那是一种脱胎于苏联工业体系,饱含机械感与工业气息,又建构在现代科技之上的美学,其核心则是运用技术对于工业化(或现代化)的追求。

久居干旱而布满尘埃的黄土高原东缘,刘慈欣也不失对于这片土地的关怀。在《圆圆的肥皂泡》中,他用一种“电工的浪漫”构想了如何用像整座城市一样大的肥皂泡,“东水西调”,让雨水甘霖也能浇灌这片黄土地。

在这篇小说最后,小雨如约而至,大西北的天空满布巨型气泡,成为了“梦的天空”。

“白天,空中的汽泡看不太清楚,只是蓝天上到处出现泡壁的反光,整个天空像阳光下泛起涟漪的湖面,大地上缓缓运行着汽泡巨大而清晰的影子。最壮丽的时刻是在清晨和黄昏,当地平线上的朝阳或夕阳将天空中的汽泡大河镀上灿烂的金色时。”

——刘慈欣《圆圆的肥皂泡》

视线向东,寒冷又丰饶的东北平原上,锈迹斑斑的管道、高耸的烟囱与冷却塔喷吐着属于重工业的记忆。

在《傀儡城之荆轲刺秦》里,科幻作家赵垒构建了一个充满了义体、仿生人、电子眼、巨型建筑投影的“赛博东北”,又用一句“可叹一缕英雄气,志不成功心已灰”的京剧《荆轲传》唱词把飞扬的想象拉进厚重的现实。他包含怀旧感的笔触下,记录的是一个个挣扎着生活在技术变革中的人们。陈旧的钢铁堡垒中生长着人间烟火,人性才是属于这片土地的科幻底色。

从重庆到北京,在错落空间中仰望城市奇观

这几年,重庆这座城市有一个标签,“赛博朋克”。

重庆多山,建筑便如藤蔓一样攀附在群山上,比一般的现代都市更有一种让人眩晕的立体感。城市飞速发展,让新老建筑仿佛凌乱的积木一般拼插到一起。过江索道与轻轨共同切割着永远雾蒙蒙的天空,在红蓝的夜景霓虹灯下,有种《银翼杀手》中潮湿而颓废的未来感。

走在重庆的街道上,常能看到一些在应力和结构上极限到让人咋舌的建筑。抬头远眺,又有巨型的高楼与大桥在迷离的雾气里若隐若现,让人忍不住产生强烈的情绪,甚至感知到一种“巨大沉默物美学”(BDO,big dumb object)。

这座城市如同一座巨大的蚁巢,复杂、繁忙,极大与极小之间有着极致的错落与魔幻。这是人与山共同创造的奇观。

俄勒冈州一万三千公顷的荒凉沙丘让弗兰克·赫伯特直面人类的渺小,成就了《沙丘》的经典。重庆的城市奇景则让科幻作家韩松在庞然的自然之力以外看到了人类的诡谲。

韩松是新闻记者出身,他穿梭在地铁、医院、城市等的角落,静静观察,不动声色却又不失犀利地记录下种种魔幻现实,那些鬼魅般的文字,如重庆一般饱含“日常中的奇观”。

“水会跳跃,会动,有生命感,也有死亡的感受,像洪水。它们汇在一起,跟山和平原的感觉都不一样。水让你幻想”,在接受采访时,韩松曾这样谈及重庆对自己的影响。

重庆是一座山城,更是一座江城,嘉陵江绕城而过。水让这里也格外具有故事感,在山、水和峡谷之间,水蒸腾到空中久久无法散去,让重庆云雾缭绕,这更添加了一层想象力和科幻色彩,似乎在这样奇异的空间里,有许多神秘故事正在悄然上演。

对当地人来说,这些“奇观”都是日常生活的一部分。在这样极强的实用性和生活感的城市里生活的重庆人,多半有着一种闲散、市井而又张扬的自我认同感,那是源自于码头文化的江湖气质。

走在重庆的街头,常常能感到一种魔幻感,比如一大片繁华的街道包裹着一座佛寺,道路的尽头是一片风格迥异的明清建筑,你永远不知道自己穿过的下一道门背后是一方怎样的天地。

这种“日常中的奇观”,恰恰是重庆最特别之处。

这样的强烈对比,生猛鲜活都浸润到了韩松的文字里。中国科幻里的“两级”,一头是刘慈欣,另一头就是韩松,后者对于中国现实的观察、想象和书写,到达了另一种维度的高峰。

跟重庆不同,北京是另一种维度上的“空间”错落,不同的人拥有不同的、差异极大的生活状态,传统和现代在这里碰撞,权力和文化也在这里交织。这样的多重维度,被郝景芳收入到文字里,就形成了《北京折叠》。

在北京横跨东西的城区,那种心理上的遥远程度,也倒是不弱于老刀穿行在《北京折叠》的第一、第三空间里的艰辛。

光是沿着中轴线向北,一路你就能经过满是老北京生活气息的南城、作为中华文化某种图腾象征的故宫、繁华的二三环街道的大楼、奥林匹克森林公园的宽广和绿意。再往北一点,就是密密麻麻如蚁穴一般的居民区,里面容纳的不只有“北漂”,还有许多人的年轻岁月和梦想。

一条路的分布,就折叠起了北京大大小小的角落。在这样的对比面前,我们也常能见到日常的奇观,比如在小市民景观和满布生活气息的胡同里仰望,你就能看到圆润、现代、灯光如白昼一般的摩天大楼。有时候一墙之隔,就是两个平行世界。

看似“最不科幻”的潮汕,科幻在历史与现实的缝隙之中生长

潮汕,好像是最不科幻的地方。人们脑海中的科幻往往是光鲜亮丽的未来技术,潮汕却满是神像、供桌与祠堂。

“理查·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》与潮汕英歌舞的Howie Lee混音版从天边传来,响彻云霄,神秘主义的崇高感与世俗生活的喧闹节奏被以一种抽纱技法复杂地分解,再重新交织成杜比全息音域,通过虚拟直播传递到三十万订阅者头上白匣子适配的骨传递耳机中。”

——陈楸帆《匣中祠堂》

你看,潮汕的传统技艺,木雕、祠堂、宗族,与科幻的融合也是这么天衣无缝。

科幻作家陈楸帆是潮汕人,以写作赛博朋克、虚拟空间、数字生命的故事见长。在一次关于故乡的主题写作中,他写下了这篇结合了传统与现代的科幻小说《匣中祠堂》。

在潮州,“金漆木雕”是一门独到的精湛的工艺。它始于唐,盛于宋,像潮州著名的黄氏宗祠,就留有有许多金漆木雕,栩栩如生,雕龙刻凤,金碧辉煌。

木雕不仅是一门技术,它还与牌坊、祠堂、庙宇,以及与这些建筑形制高度关联的宗族关系、家族议事、亲情羁绊等等高度关联。可以说,木雕已经超越了“技艺”本身,而深深地嵌入到了当地人的文化与身份认同里。

至今,那些悠久的宗祠传统,传统古旧的木刻与砖石,人与人之间模糊不清的界限,都深刻了影响了这方水土。

借由这样的背景,陈楸帆把祠堂电子化,收到了一个小小的木匣子中,它不仅是精炼技艺的凝结,也不只是把许多建筑细节虚拟化,最重要的是,这每一个木匣,都关乎于一段历史、一个故事,一种文化。

而且为了体验,木匣需要用“真实的身体去互动,用手指去触摸,用鼻子去嗅闻,从不同的角度去体会它的妙处”,最终,它会成为我们身体技艺的一部分,这是属于人类独有的、机器或者数字无法取而代之的经验。

在在一个技术不断发展乃至受到绝对崇拜的时代,金漆木雕技艺受到了工业流水线的极大冲击,可我们人类自己,也何尝不是需要去重新寻找并定义自身的价值呢?

潜入西南市井,科幻的骨架在“烟火气”中诞生

肠旺面、辣椒油、丝娃娃、冰粉、火锅串串……

这些贵州美食,不止在美食纪录片里出现——科幻作家凌晨是贵阳人,她写作的《潜入贵阳》里,这些贵州地域小吃,就是浓墨重彩的一笔。

经典科幻电影《银翼杀手》里有个经典场景, 哈里森·福特扮演的杀手狄克在一个像香港一样的东方城市的路边摊上吃面。他娴熟地撕开筷子,两边摩擦,刮干净上面的毛刺以防扎嘴。

这个简单又富有生活化的设计,一下让电影变得灵动可信了起来,因为这说明狄克作为一名杀人于无形中的杀手,在大都市里最好的隐形方式,就是“大隐隐于市”。而这样极具烟火气的小面摊的设计,也让整个城市变得多元和立体起来。

同样的,在《潜入贵阳》里,凌晨设定的杀手雷宇要潜入贵阳执行任务,他是一名非人类的复制人,而他感受这个世界,准确说是感受贵阳的方式,就是通过城市里一个又一个充满烟火气的细节。

“有600多年历史的青岩处处是明清古建筑,依山傍水,清幽无限。镇上寺庙道观教堂共存,令雷宇常常感叹居民对宗教的宽容。感慨之余,他会走到百岁坊那里看下山狮,石刻的野兽似乎随时会在夕阳的余晖中夺路逃走。

自己是这城市的一个过客。……到贵阳来于其说是找那个人,不如说是找回他自己吧?”

——凌晨《潜入贵阳》

饮食、风物,还有与之相关的人的生活方式,总是交融在一起。城市风貌总会多少侵入到每个人的身上,留下或浅或重的集体记忆。

“四川的早春惯常是细雨绵绵,这才三月出头,盆地里已满是温润的气息。树上嫩叶薄黄,浸在清晨乳白的雾色中。从成都往南不到五十公里,就到了一个叫江口的小镇。”

——七月《群星》

这是科幻作家七月在小说《群星》开头第一句的描写,他是四川人,对成都非常熟悉,在采访中,七月说,他写小说,喜欢那些“内容骨架能够触摸到的细节”,所以在他的小说设计里,细节与地点密切相关,读者读起来也格外具有亲切感。

“小说中完全由成都特质驱动的,比如环球中心、武侯祠等这些标志性地点,人物逻辑也会由成都的特质决定。”对七月来说,成都的文化很有代表性,“是国内有特定气质的城市”。

春熙路、宽窄巷子、火锅、串串、茶馆,都是一说出来就很能感受到一种独特成都气味的事物。就像广州人的“老广味”,七月小说里运用的成都特征,都能体会到这座城市的气质和生活方式。

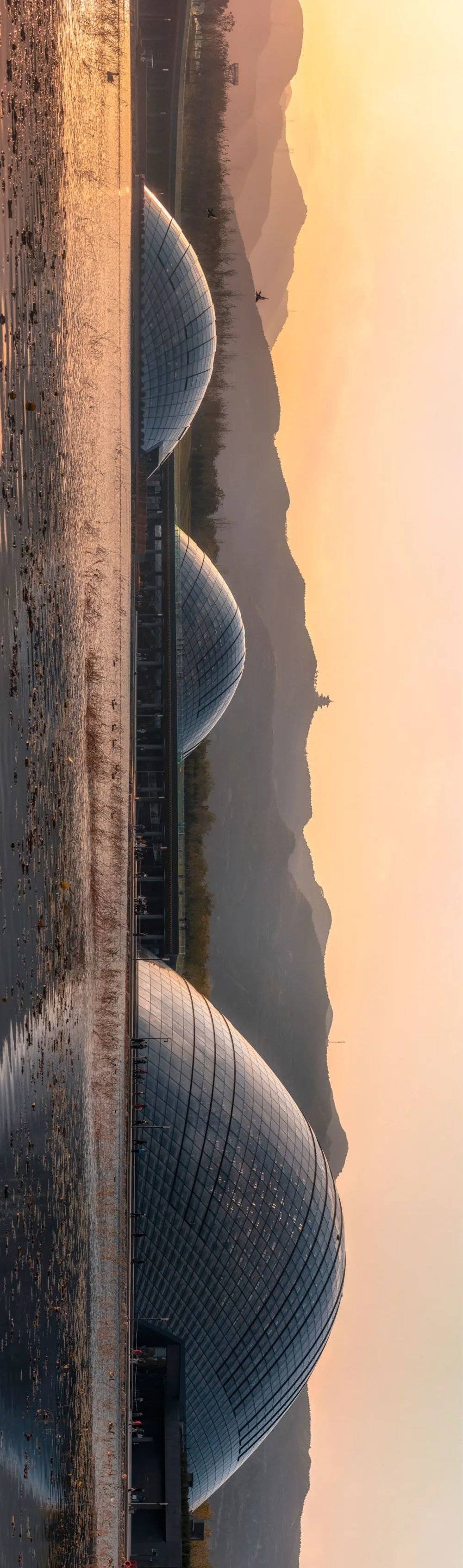

成都,原本就与科幻缘分很深。1979年,《科幻世界》的前身《科学文艺》在这里创刊,开启了中国科幻崛起的40年。1986年,中国科幻最高荣誉奖项“银河奖”也在这座城市诞生,让刘慈欣、王晋康、韩松、何夕、柳文扬等一大批中坚作者成为了科幻天空的明星。高新区的科技企业正在增长,科幻园地正在建成,很快,世界科幻大会也将在这里举办。“中国科幻之都”的名号,成都当之无愧。

中国如此广大,有科幻色彩的城市还有很多。就比如西安,钢筋水泥与古城砖石交错林立,于是在科幻作家夏笳的笔下格外有种时间流逝的迷离;又比如上海,灯红酒绿、梧桐树荫、花园洋楼,精细却也易碎,《上海堡垒》将她设置为攻伐的战场,《纸上海》则在这里放了一把又一把的火,用破碎与毁灭让我们得以审视回顾那珍贵的日常。

科幻,是现实的一面折光镜。

站在不同城市的土壤之上,科幻写作者们书写着异彩纷呈的奇想。当现实在想象中建构出深邃的故事,种种寻常到我们甚至会感到无趣和乏味的事物也就拥有了极大的可能性和力量。

这就是我们需要科幻的理由——

我们热爱眼前的方寸之地,也永远追逐着头顶的万千星光。

本文来自微信公众号:地道风物 (ID:didaofengwu),作者:苏小七、猫骑士,文字编辑:猫骑士,图片编辑:吴学文