本文来自微信公众号:信睿周报 (ID:TheThinker_CITIC),作者:谭威(北京大学非洲研究中心博士后),头图来自:视觉中国

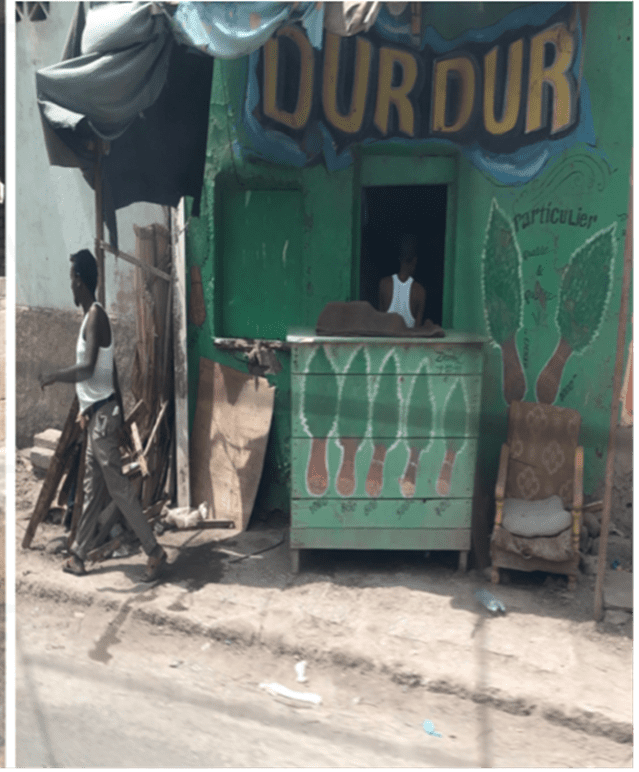

2019年夏天,我来到了“非洲之角”的吉布提。在首都的大街小巷,小贩们在贩售一捆捆叫“卡特草”的草本植物,这是一种深受当地人喜欢的社交食物。扎根“非洲之角”的卡特草不仅是当地种植农重要的生计来源,而且漂洋过海来到伦敦和波士顿等国际都会的东非离散者的社区。一束小小的草串联起一个网罗密布的全球市场,让人“咀嚼”出一种独特的草根全球化风味来。

这让我想起在全球小商品的集散地——广州天秀大厦曾看到的尼日利亚伊博族的“蛇皮袋商人”批发假发的场景。这些假发的生产原料来自巴基斯坦的理发店和泰国的寺庙,在“世界假发之都”许昌生产,最后成为西非女性头上的时尚之物。

这两个充满活力的场景,帮助我们打开了关于全球化的想象。全球化不再只是跨国公司、金融资本和世界精英的专利,不再只是华尔街、麦当劳和沃尔玛式的全球化。一捆捆卡特草和一顶顶假发,编织出一幅从全球南方出发、自下而上的全球化图景,它是“草根全球化”(Appadurai,2000)、“自下而上的经济全球化”和“低端全球化”的缩影和写照。它不仅为全球财富和商品开辟了向底层社会流通的渠道,还为金字塔底端的穷人提供了日常生计和向上流动的机会。

正如阿尔君 · 阿帕杜莱(Arjun Appadurai)所指出的:

主流全球化研究的光谱聚焦于金融资本的全球流动和世界精英的灵活公民身份,全球南方往往只能为北方世界理论磨坊提供数据原料。草根全球化则代表一种视角的翻转:目光向下,纠正欧洲中心主义,并从抽象的概念和疏离的话语中退出,扎根于庶民的日常生活实践,探究日常的全球化问题,这有助于我们理解占世界人口 80%、处于金字塔底层的草根阶层对于全球化的社会想象和能动实践。(Appadurai,2000)

何处是田野:小地方,大世界

谁也不曾想到,伦敦的国际黄金交易价格会深刻地影响华南边陲一个农民的日常生计和未来愿景。上林县黄金协会有一幅自制的世界地图,上面写着“有黄金的地方,就有上林人”,代表着他们淘金足迹的小旗插遍撒哈拉以南非洲、东南亚和南美洲。

在这里,栖居着出身乡土却拥有世界性眼界的草根流动主体,包括护照盖满了西非各国签证戳的跨国淘金者,与加纳的Nana(酋长)、印度的金行老板和西非的福建移民跨国相遇的平民矿业投资者,以及从职校、庄稼地和“世界工厂”的流水线走向非洲的打工仔,非洲成为他们新的希望之地。

国际黄金市场的强势脉动,深深地影响着这里的人们对于利润的想象和对财富的渴望。“投资非洲”像一股充满魅惑的热带风暴,吸引着各种地方财富形式倾注其中,成为全球掘金的草根资本。上林正成为孕育在“大世界”流动的草根资本和跨国矿工的沃土。

与非洲有关的事物在这里涌现。县城入口处矗立着“投资非洲”的巨幅广告牌,淘金设备厂房外堆积着刚造好的砂泵机,在淘金者眼里,它们就像一台台印钞机。狭窄的村镇公路边停着一辆辆集装箱货运车,这些物资将漂洋过海,运往西非的矿地。代理销售挖掘机的老板随时关注着国际金价的起伏,办公室的墙上贴着一幅大大的非洲地图。

大街上的电线杆上贴着“专业办理加纳、加蓬等国家及世界各地的签证”的广告,药房门前立着“长期供应非洲药品,青蒿琥酯片”的招牌,公路旁的白色围墙上刷着“从非洲回来的到县疾控中心检查是否患有疟疾”的标语。当地一家“淘金乐园”的园区内,放置着一套已经报废的非洲淘金设备,旁边摆放着一堆西非部落的黑人女性塑像,后面是一栋栋标注着“加纳厢”“刚果金厢”“马里厢”的乡村草屋样式的包厢……

以上观察是由一种独特的投机性之物——“野黄金”(wildgold)——驱动的草根全球化的民族志研究的一部分,旨在探讨作为全球掘金热潮的“油”和“引擎”的草根资本和跨国矿工如何在地方社会中生成,以及黄金矿工的跨国流动和草根资本在“南方”的旅行如何深刻地影响地方的财富世界。

“野黄金”的地方生活和全球流动

从2006年开始,全球黄金市场迎来了“黄金时期”,黄金价格一路上涨,这也深刻地影响了上游的黄金开采业。从蒙古、印度尼西亚、加纳到亚马孙流域,小规模的黄金开采在全球黄金矿区猛增,形成了一股势头强劲的全球掘金热潮。有着深厚的地方淘金史和流动史的上林人也深度参与其中,构成了全球南方黄金矿业中的一股草根全球化力量,也塑造了一个独特的野黄金生产世界。

野黄金的生产世界位于作为全球资本和金融体系“稳定阀”的黄金世界的底层。野黄金有三个主要特点:首先,上林淘金者所开采的砂金属于“非标黄金”,它们在全球黄金价值链中处于边缘位置,这种机械化、小微资本的矿业生产位于跨国矿业公司采矿与手工和小规模采矿(ASM)的中间地带;其次,这种矿物的开采凝结了独特的草根资本形式和跨国掘金者黏性劳动(sticky labor)的价值观念;最后,“野”象征着黄金这种价值稳定之物在全球掘金中变为一种投机之物,正如伊丽莎白 ·费瑞(Elizabeth Ferry)指出的,黄金在人类社会生活中扮演着相互矛盾的角色,既是“真实价值”的物质载体,又是投机性的象征符号。(Ferry,2020)

为什么上林会成为孕育全球掘金草根力量的沃土?我们可以从黄金在当地社会的生息史中找寻答案。上林在近现代史上曾有过三次“淘金热”。20世纪30年代,在世界经济大萧条中,这个有着深厚民间采金史的华南边陲小城成为金矿开采的前沿地带,不仅成为吸引华侨资本洄游的投资热土、地质勘探和科学测绘的田野沃土,也是民族国家渴望矿业现代性的前哨站。

20世纪80年代,国营金矿公司曾注资1548万元在此兴建矿区,犹如一台马力强劲的地方“发展机器”。自90年代初起,每年都有数万名来自此地的“金农”,像“流动中国”里的一只只北渡南归的候鸟去往“金镶边”的黑龙江、内蒙古和新疆等地采金。当地人与黄金形成了亲密而深厚的关系,淘金既是他们日常生计的重要来源,也承载了他们对财富、流动性和现代性的渴望。

驱动野黄金全球流动的“油”是草根希望资本,这种资本处于中国在非洲的众多资本形态和等级序列的底层。与国有资本和私人产业资本不同,它是一种“草根冒险资本”,是“作为资本的全球中国”的底层潜流。“草根”意味着这种资本来源于民间的信用社会和底层的金融世界(low finance)。“希望”作为“穷人的财富”则凝结了跨国掘金者对利润的想象,及通过全球掘金实现财富快速积累和向上流动的渴望。

就像斯莫基 · 穆萨拉杰(Smoki Musaraj)在对阿尔巴尼亚的金字塔计划的民族志研究中发现的,金字塔公司使得多种货币现金、移民汇款和私有化的公寓产权等不同财富形式在不对称的价值体制之间流通和转换。(Musaraj,2020)上林在非洲的跨国黄金生产机组同样成为当地不同财富形式进行“价值转换的关键门槛”,成为让“死钱”变成“活钱”的资本蓄水池,吸纳了家庭储蓄、固定资产抵押、民间借贷、银行信用贷款和金融资本等财富形式。

促进上林地方社会形成一股“投资非洲”的热潮的,还有一种关键催化剂,那就是罗安清(Anna Tsing)在对印尼Bre-X金矿的研究中提出的“表象经济”(economy of appearances)。她认为,Bre-X金矿不仅是一项跨国矿业投资,更是“一场表演、一出戏剧、一个魔术、一种集体的幻觉”。在表象经济中,“利润必须先想象,然后再提取。魔术越是壮观,投资狂热的可能性就越大”。(Tsing,2001: 155)

在全球掘金的热潮中,在非洲暴富的草根人物的财富传奇在地方不断流传,犹如不断造梦的希望泡泡机。金老板们驾驶着豪车飞驰,在乡村聚落中新起的豪宅、夸富宴上一掷千金,就像一出表演财富的社会戏剧,成为人们想象利润和财富的物质明证。而从“黄金海岸”传回的一张张呈现一根根金条、一块块金砖、一捆捆塞地、一叠叠美元现钞的充满奇观色彩的照片,就像一块具有魔力的吸金石,在这个人年均收入不足4000元的贫困之地激发出对利润和财富丰沛的想象,像一股热浪,让地方“冷钱”变成滚烫的、流淌着的“热钱”。

草根流动性世界的流体动力学

阿鑫是我田野中的一位关键报道人,他的护照页上盖满了加纳、刚果(布)、喀麦隆等国的签证戳,他的跨国流动生活是上林黄金矿工们的生动写照和缩影。这群在全球南方游走的草根跨国矿工,是“流动中国”和“全球中国”的庶民先锋。他们为我们打开了一个草根流动性世界,其中涵盖了不同的流动类型,蕴藏着复杂的流体动力学,包括蜂箱式流动、非自愿的回归、搁浅、流动性的茧等。

“蜂箱式流动”不同于点对点的跨国移植,也不是一种全球精英的灵活公民形式。它是多种流动性的灵活组合,包括国境之间的来回流动,犹如密封的蜂箱在不同采蜜点之间游走。淘金者在西非砂金遍布的重要金矿带勘探、找矿、采矿,犹如密封的蜂箱被打开一样灵活游动。对于投入了巨大成本的草根流动主体来说,“非自愿的提前回归”犹如一场噩梦。当上林跨国淘金者被迫回国时,失意的归来者就像从赞比亚铜带省回到故乡的矿工一样,在家乡人眼里变成了一个问题、一个棘手的麻烦。回归之日变成了“清算日和结账日”。(弗格森,2017:126)

“搁浅”指被限制出境,这些“黑户”的流动性能力被冻结,丧失了作为流动主体的权利和能力,但仍然对跨国流动和掘金劳动充满着黏着的渴望。对他们而言,搁浅的此时和此地,是没有希望的时间和空间,“此时”是要消磨和打发掉的无聊时间,“此地”不宜久留。他们在家以一种痛苦的无所事事状态来“杀死”时间,酒精、麻将和钓鱼成了他们逃避现实的安慰剂。家,与其说是避风港,不如说是一个充满苦痛的流浪之所。正如朱苑瑜(Julie Y. Chu)所研究的那些未能实现移民梦、留守家乡的福清人一样,在流动性能力的竞技中,他们成为掉队的人,被困在原地,在家乡经历“流离失所”。(Chu,2010)

在这些既有抱负却又遭遇搁浅的草根矿工身上,体现了“目的地政治”(politics of destination)和“等待的政治”(politics of waiting)的拉扯。“目的地政治”代表草根矿工们“向外”的渴望,即“我是谁”不取决于我从哪里来,而是取决于我要去往何方,“等待的政治”则是拉回的力量,是迫使人们不得不等待的制度结构和权力。搁浅者犹如遭遇枯水期,在漫长的等待中,三种时间感在他们身上交错缠结:因搁浅而变慢的、要“杀死”的无聊时间,充满紧迫感的偿还债务的倒计时,以及渴望在未来快速实现翻身的希望时间。就像我的一位无法出国的报道人在他的朋友圈封面贴的一段话:“不出国,眼前就是世界。出了国,世界就在眼前。”

“流动性的茧”指那些多年滞留在非洲的掘金者。跨国淘金不仅未帮助他们实现财富的快速积累,反而使他们被流动性所束缚,深陷流动性的旋涡和债务的泥潭。他们是受挫的草根流动主体,持续地做着空转、内耗式的流动,深陷劳伦 · 贝兰特(Lauren Berlant)所说的“困局”,即“你所想要的那样东西,你的欲望对象本身在结构上必然将使你更加痛苦。你对此的追求不会滋养你的生命,反而会阻碍你的生命”。

这些草根流动主体的生命叙事,是我书写流动的反叙事的一部分,即抵抗一种线性的、目的论和二元论的跨国流动的主流叙事。这些跨国矿工充满旺盛的生命能量,又在淘金之路上遭受痛苦、挫折、伤害、疾病和死亡。这是一个充满差异的、不平等的草根流动世界,也是一个由迁徙、停滞、搁浅、回归和遣返等构成的流动水系,蕴藏着丰富的流体动力学。洞悉这些跨国淘金者的流动生命形态,将帮助我们理解这群草根世界主义者跨越边界的生命实践,(Chu,2010)以及草根的流动世界中的涌动、断裂、摩擦和阻滞。

参考文献:

APPADURAI A. Grassroots Globalization and the Research Imagination[J]. PublicCulture, 2000, 12(1): 1-19.

FERRY E E. Speculative Substance: '" Physical Gold " in Finance[J]. Economy and Society, 2020, 49(1): 92-115.

MUSARAJ S. Tales from Albarado: Ponzi Logics of Accumulation in Postsocialist Albania[M]. New York: Cornell University Press, 2020.

TSING A L. Inside the Economy of Appearances[J]. Public Culture, 2000, 12(1):115-144.

CHU J Y. Cosmologies of Credit. In Cosmologies of Credit[M]. Durham: DukeUniversity Press, 2010.

詹姆斯·弗格森. 现代性的前景:赞比亚铜带省城市生活的神话与意义[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2017.

本文来自微信公众号:信睿周报 (ID:TheThinker_CITIC),作者:谭威(北京大学非洲研究中心博士后)