本文整理摘编自《山寨:中国式解构》,中信出版集团出版,作者:[德] 韩炳哲,头图来自:视觉中国

2007年,当得知从中国空运来的兵马俑是复制品后,汉堡民俗博物馆(Hamburger Museum für Völkerkunde)决定终止整场展览。博物馆馆长显然是真理和真实性的倡导者,他即刻表示:“我们得出了结论,为了维护博物馆的良好声誉,除了关闭整场展览之外别无选择。”博物馆甚至提出,为所有参观者办理门票退款。

从一开始,兵马俑的复制就是与挖掘工作平行进行的,复制作坊紧挨着挖掘现场而建,但里面制作的并不是“赝品”。我们大概可以更确切地将其描述为:中国人在试图恢复生产。因为兵马俑的制作从来就不是创造,而是复制。原件本身就是用模具或零件批量生产的,那么,如果原始的技术尚可使用,生产就可以继续进行。

对于复制,中国人有两个不同的概念。其中,“仿制品”(Nachbildung)是指与原件有明显区别的仿造产品,通常是一些小的模型或仿件,比如可以在博物馆的纪念品商店里买到的小物件。用于复制的第二个概念是“复制品”(Kopie),这是对原作的精确还原。在中国人看来,它们与原作具有同等的价值,完全没有负面的含义。

对复制品理解上的差异,常常会在中、西方博物馆之间造成误解和争议。中国人寄来的展品经常是复制品而非原件,这是因为他们坚信,两者之间并没有根本的不同。如果遭到西方博物馆的拒绝,这会让他们觉得委屈。

尽管处于全球化的进程中,东亚还是为我们提供了许多惊喜和困惑,释放出解构的能量。对西方观察者来说,非常令人困惑的还有东亚的同一性观念。著名的伊势神宫是日本神道教的最高圣地,每年都有数百万日本人前往朝拜。这座神社已有1300年的历史。但实际上,这个寺庙群每隔20年就会被彻底重建一次。这种宗教习俗对西方艺术史学家来说是如此陌生,以至于联合国教科文组织在激烈的争论之后,将这座神道教寺庙从世界遗产名录中除掉了。

在联合国教科文组织的专家看来,该寺庙群最多只有20年的历史。那么在这里,什么是原件?什么又是复制品?原件和复制品之间的关系被完全颠覆了。或者说,原件和复制品之间的区别完全消失了。原件与复制品之间的区别被新与旧之间的区别所取代。换句话说,复制品比原件更为原始,或者说复制品比原件更加接近原件,因为建筑物的年代越久远,它就越偏离其源始的状态。复制品可以让它回归到最初的“原始状态”,尤其是当它不受艺术家的主体约束的时候。

不仅是建筑,就连寺庙里的珍宝也会定期全盘更新。因此,寺庙里总是有两套相同的珍宝。在这里,根本不存在原件和复制品的问题。它们是两套复制品,同时也是两套原件。在新的一套珍宝制作完成后,旧的那套就会被销毁。可燃的物件被焚烧,金属的则被掩埋。然而,在最近的一次更新之后,旧的宝物并没有被销毁,而是被放到了博物馆里展览。它们的“获救”要归功于其自身不断增长的展览价值。但是,销毁它们实际上是其自身崇拜价值的一部分。显然,随着在博物馆里的展览价值的得势,崇拜价值正在日益消失。

在西方,修复古迹的时候,人们往往会特别强调保留古老的痕迹。原始的物件被当作文物对待。东亚地区却并不存在这种对原始的崇拜。那里的人们发明了一种完全不同的保存技术,比保护或修复都来得更加有效。这种技术是通过不断的重建来完成的,它完全消除了原件和复制品之间的差异。也可以说,原件是通过复制品得以保存的。

这种技术以自然界为典范。有机体就是通过细胞的不断新旧交替来实现自我更新的。在一段时间后,它就获得了一个自己的复制品。旧的细胞只是被新的细胞物质取代。在这里,不存在原件的问题。旧的死亡,新的取而代之。同一和更新并不相互排斥。如果一种文化以不断的复制作为一种保存和保护技术,那么复制品在其中绝非单纯的复制品。

弗莱堡大教堂通常在一年中的大部分时间里都搭着脚手架。建造教堂所采用的砂岩是一种非常柔软的多孔材料,不能承受风雨造成的自然侵蚀。经年累月就会变得脆弱易碎。因此,需要经常检查教堂建筑是否有损坏,并定期更换被腐蚀的石料。在弗莱堡大教堂的临时工棚里,人们不断地制作着受到损坏的砂岩雕像的复制品。诚然,人们试图尽可能长时间地保留这些来自中世纪的石块。但是,到了某一天,它们终将被移除,并被代以新的石块。基本上,人们在弗莱堡所做的是与日本人相同的事情。

只不过这里的过程非常缓慢,要经过很长一段时间,才能完成复制品的制作。但是,最终的结果却没有什么两样。一定的时间过后,人们切实地得到了一个复制品。所谓“看到的是原件”,无非是人们的想象罢了。如果弗莱堡大教堂的最后一块旧石料也被换成了新的,那么大教堂的原始性何在呢?

“原件”不过是一种想象而已。原则上,在中国多如牛毛的主题乐园里,完全可以在某处建起一个丝毫不差的弗莱堡大教堂,即它的复制品。那么,这是一个复制品还是原件呢?我们如何判别,它就是确定无疑的复制品呢?是什么使得真正的弗莱堡大教堂可以被称为原件呢?

如果从材料上来看,复制品和原件之间并无二致,因为总有一天,原件中再也找不到一块原始的材料了。如果说二者之间果真有什么区别,那么其所在地和与礼拜仪式相关的崇拜价值才是区分弗莱堡大教堂和它在中国某处主题乐园里的复制品的关键。但是,如果它的崇拜价值被展览价值取代,那么它与其副本之间的区别也就不复存在了。

在艺术领域,西方世界主张的原创不可侵犯的思想也是后来才形成的。直到17世纪,人们还在用与今天大不相同的方式处理挖掘出的古代艺术品。人们不会将它们修复还原,更为常见的做法是大刀阔斧的修改,或者改变它们的外观。例如,吉安·洛伦佐·贝尔尼尼(Gian Lorenzo Bernini,1598—1680)就颇为随意地给著名的路德维希战神(Ludovisi Ares)雕像加装了一个剑柄,而该雕像本身就是希腊原件的罗马复制品。在贝尔尼尼生活的时代,罗马斗兽场也是一个大理石采石场,它的围墙被粗暴地拆除,并用于新的建筑。

现代意义上的古迹保存始于将往昔存放于博物馆的做法。随着“博物馆化”,古迹中的崇拜价值越来越多地让位于其展览价值。有趣的是,这一过程是与旅游业的兴起相伴而来的。始于文艺复兴时期的“壮游”(Grand Tour)于18世纪达到顶峰,是现代旅游业的前身。

从游客的视角来看,作为名胜古迹的古代建筑和艺术品为他们提供着越来越多的展览价值。正是在这个旅游业方兴未艾的世纪,人们开始采取措施来保护古代建筑。现在看来,保护古建筑势在必行。工业化的推进也增加了将往昔封存和博物馆化的需求。此外,新兴的艺术史和考古学又发掘了古建筑和艺术品的认知价值,并拒绝对它们进行任何会改变其形态的干预。

先前的、原始的设定对于东亚文化来说是陌生的。这种精神状态或许恰恰可以解释,为什么亚洲人对克隆的顾虑要比欧洲人少得多。曾在2004年因克隆实验而引起全世界关注的韩国生物学家黄禹锡就是一名佛教徒。他有很多同为佛教徒的追随者,并得到了他们的大力支持。与之相反,基督教徒却极力敦促禁止人类克隆。

黄禹锡用宗教信仰为他的克隆实验进行合法化辩护:“我是一个佛教徒,我对克隆没有哲学上的顾虑。大家都知道,佛教的基础就是通过轮回完成生命的循环。我认为,在一定程度上,用于治疗目的的克隆技术重新开启了生命的循环。”、

在伊势神宫的例子里也是一样,保存技术的应用是为了不断地重新开始生命的循环,生命的维持不是通过对抗死亡,而是通过死亡本身来实现的。人们将死亡融入了留存体系之中。如此一来,存在便让位于包括死亡和腐烂在内的循环过程。在生命的无尽循环中,没有什么是独一无二的、原始的、绝无仅有的或最终的,有的只是重复和再造。在佛教的永生概念中,创造被“去—创造”所取代。不是创造而是迭代,不是革命而是循环(Rekurrenz),不是原型而是模型,支配着中国的生产(Hervorbringen)技术。

众所周知,兵马俑就是用模型,或者说是用套件组装而成的。模型化的生产与原创的理念格格不入,因为这里从一开始用的就是套件。指导模型化生产的不是原创性或独特性的理念,而是其可复制性。其目的不是生产出独特的、原创的作品,而是实现多变体的、可调控的大规模生产。它通过调控同样的东西制造出差异。模型化的生产是可调控的、多变体的。也正因为如此,它可以成就丰富的多样性。但是在提高了复制效率的同时,它也彻底消除了独特性。

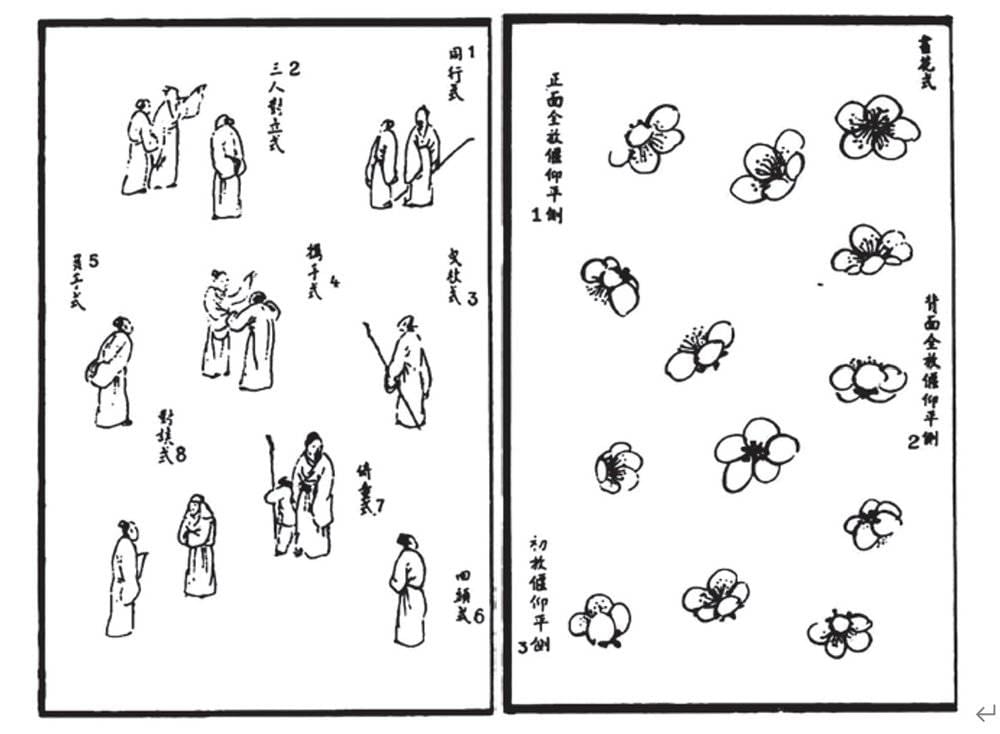

活字印刷是中国人发明的,这绝非巧合。中国画也受益于模型化技术。著名的中国绘画技巧宝典《芥子园画谱》中就包含了似乎无穷无尽的套路,运用这些套路,人们完全可以拼凑出,或说组装出一幅画。

在这种模型化的生产方式下,创意就又一次成了问题。组合与变化变得尤为重要。在这里,中国的文化技术与大自然有着相同的属性:“中国的艺术家们……从来没有忽视一个事实,即大量地产出作品也是创造力的体现。他们相信,就像在自然界里一样,万物中总有一些事物,是可以从中产生变化的。”

左图:初集卷三《人物屋宇谱》。

右图:二集卷三《梅谱》。

中国艺术对自然的态度不是模仿式的,而是功能性的。也就是说,中国画并不是要真实地描绘自然,而是要像自然一样运作。在自然界中,也是由持续的变化孕育出新的东西,显然这里没有任何“天才创造”(Genius)的参与。“像郑燮(郑板桥)这样的画家们在两个方面尽力模仿自然。

一方面,他们创作了大量的、几乎不计其数的作品,这是通过由多种构图、图案和笔触形成的模型体系实现的。但同时,他们也为每一件作品都注入了自己独有的、不可模仿的元素,就像大自然在其惊人的造物方式中所做的一样。中国的画家们毕生致力于训练自己的审美感受力,以便能够接近大自然的力量。”

作者: [德] 韩炳哲

出版方:中信出版集团

出版时间:2022年11月

本文整理摘编自《山寨:中国式解构》,中信出版集团出版,作者:[德] 韩炳哲