本文来自微信公众号:故事FM (ID:story_fm),作者:收集故事的人,讲述者:周老师、郑先生、郭女士、李维、梁二狗、Lisa、Santi,主播:寇爱哲,制作人:林枫,文字整理:林枫,运营:Yoyo、化晶,原文标题:《工体往事:父母的青春,原来比我们的前卫 | 故事FM》,头图来源:视觉中国

1985 年,香港巨星罗文首次登上春晚,演唱了一首活力四射的歌——《在我生命里》。

歌里的一句 I want to dance,come on,want to dance 也成了春晚舞台上唱出的第一句英文歌词。

它的意思是“我想跳舞,来起舞吧!”

然而,别说跳舞了,当时现场的观众反应非常冷淡,连手都不怎么挥。

事实上,那个年代的中国观众还不太敢接受这种舞台风格。就在两年前,也就是 1983 年,歌星迟志强就因为在自己家里组织了贴面舞会,被判流氓罪,入狱 4 年。

1985 年的这场春晚无疑是非常大胆的。为了大干一场,这也是唯一一场不在演播室,而是在体育馆里录制的春晚。可是,因为步子迈得太大,它最终被批评成是史上最差春晚。

但是,就在这样一个保守与开放之间充满拉扯的年代,谁都不会想到,新中国的第一场流行音乐演唱会将在两个月后唱响。而且就是在罗文脚下踩着的同一个地方。

这个地方就是工人体育馆。

1959 年,为了迎接新中国十周年庆典,北京组织兴建了一系列“献礼”建筑,其中包括了大家耳熟能详的人民大会堂、北京火车站等建筑,而工人体育场也是其中之一。

六十多年的时代沉浮中,作为首都百姓大众记忆清单的必然组成部分,工体可以说是解读时代的索引之一,就比如 1985 年工体春晚;以及在今天的节目中,你将听到的,新中国的第一场流行演唱会、第一起足球事件等等。

或许可以说,工体的历史,就是大众文体生活变迁的历史。

2020 年,工体开始改造复建,预计会在今年年底竣工。

这个机会正好,在新工体重新和大家见面之前,我们一起去看看它过去一路见证了些什么。

今天,我们会从演唱会和足球两个方面聊聊工体的故事。

而我们回到的第一站,就在 1985 年。

(提示一下,实际上工体有好几组建筑群,其中既有工人体育场、也有工人体育馆和游泳场。为了称呼方便,在今天的节目里,我们都统称为工体。)

“新中国第一场流行音乐演唱会”

从音乐领域来说,工体最有标志性的第一件事就是 1985 年英国 Wham!威猛乐队演唱会。这是新中国有史以来,第一场现代意义上的流行音乐演唱会。

这场横空出世的演唱会到底是什么样的呢?

如果要绝对准确地形容,那它首先一定是神秘的。因为那时候刚开放,媒体资讯不发达,如今能在网上找到的关于这场演唱会的说法也是众说纷纭。

想要知道当时发生了什么,除非找到亲历者。这非常难。虽然我们尽力找了,但是,我们还真找到了!

周老师:我是周老师,今年 62 岁了。在我出生的年代,工体是特别神圣的。当然,留给我最深刻印象的还是 1985 年威猛乐队演唱会。

当年要不是我妈老战友能搞到票,还送了我们几张,我都没想到自己能亲临现场。

我那年 25 岁,也还是个年轻人。哇,有这样一个机会,兴奋得都没太睡好觉。

周老师之所以这么兴奋,是因为她没想到自己也能有票。

实际上,这场演唱会的门票,或者说当年的演出票,都不是想买就能买的。

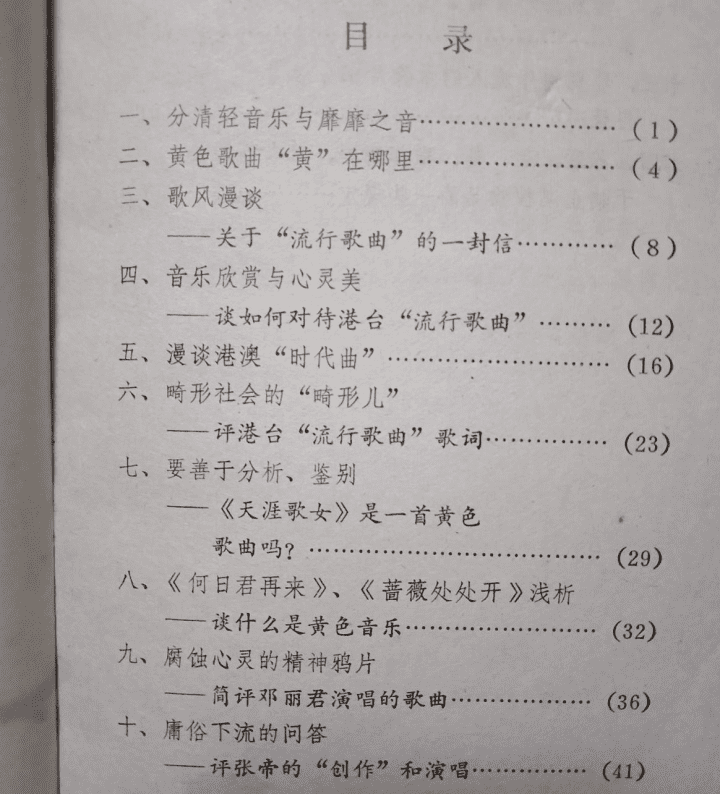

那时文艺界到底要开放到什么程度没有定论,先锋和保守的立场彼此博弈。就在 1982 年,人民音乐出版社还专门出版了一本书叫作《怎样鉴别黄色歌曲》。不少新的音乐形态和唱法,被认为是靡靡之音,是淫秽色情的。

工体能办这场演唱会已实属难得,更多的宣传是没有的,很多人其实并不知道。

能知道有这么一场演唱会,还能弄到票去的人,自然五花八门。他们看到、听到、感受到的也有不同。

幸运的是,我们还找到了另外两位亲历者。他们是一对已经 70 岁的夫妇,他们就是自掏腰包去的。

郑先生:我姓郑,今年 70 岁了。年轻时当过兵,复员回来以后考到了外企。

郭女士:我姓郭,也是 70 岁。我是公务员,现在退休了。

郑先生:当时我在一个美国公司的驻京办事处当雇员。信息是我的同事——一个二外毕业的小伙子——给我的。大家就特高兴地买票去了。买票还要介绍信。我们自己写了信,拿办公室的章一盖就成。当时在工体北门栅栏外的一个棚子卖票。买的人不多,就那么七八个人在排队。让我印象最深的是一张票五块钱。

郭女士:哟,这 5 块钱确实挺贵!我当时一个月才挣 30 多块钱。那天我还跟他说,要搁现在,再让你拿出工资的这么多来,肯定不干。

没有大肆宣传,门票半送半卖,只有体制内和外事工作者知道这么个消息……1985 年 4 月 7 日,晚上 7 点,周老师带着丈夫,郑先生带着一家人,从北京各处来到了工体。新中国的第一场外国乐队演唱会,就这么开始了。

周老师:我们进去往那儿一坐,小伙子们就出来了,两束灯光打到他们身上。

郑先生:他穿着白西服上衣,但里边没穿衬衣,什么都没有,等于袒胸。很帅。很潇洒。

郭女士:呦,我们哪见过这样的啊?!

周老师:演出开始,乐队特别轰响。我只有以前听京戏敲锣打鼓的时候有过这种感觉。我还跟我们家老公说,真是够威、够猛啊。

郭女士:确实是从来没见过那样的场面。而且这人都不坐在座位上,全都站起来,喊啊叫啊。完了还举着条幅,上面写着“我爱你”。特别震撼!

他俩就在台上,拿着电吉他又跳又唱,还跟观众互动。最后我们都站起来了。我说这场面太震撼了,不站不行。你想啊,八几年,咱们哪见过那样的啊?

周老师:可是又有一群人去让他们赶紧坐下,说对演员不好,显得中国人不懂规矩。

好不容易给摁下去了,等他们音乐咵咵一响,这帮人又哗哗蹦起来。我也想蹦,我说大家都在蹦,咱们一块蹦吧。

但是呢,还确实有一些个身着工作服装的人,使劲催着大家都坐下。

没按住,该蹦的还都蹦了。因为他们人少,听的人多,此起彼伏。

随着音乐欢呼、摇摆,现在看来是再正常不过的人之常情,都足以给当时的观众留下了无比震撼的印象。只因为没见过,没经历过。

关于当年威猛乐队唱了哪些歌,唱了多久,周老师和郑先生都记不清了。但可以肯定的是,这场演出给他们留下了不可磨灭的震撼感。

当然,他们带走的不只有激动的回忆,还有一盘磁带和一种全新的生活习惯。

郑先生:当时每张票赠送一盘磁带。我觉得在当年,这盘磁带的价值要超过那五块钱。

周老师:我印象中,散场后有人在门口想买这个磁带,出价是 100 块钱,我没舍得卖。并且往后这么长时间,我还经常听它。

郑先生:直到现在,放起这盘磁带,马上脑海里就是当年那个场面,印象特别深。

当年,西方和港台流行音乐录音带是绝对稀缺品,以至于它的价格能炒高这么多倍。

很幸运的是,郑先生一直保留着这盘磁带。

我们得以有机会听到这段 40 年前漂洋过海的声音。

你可以在节目音频的 12'25'' 听到它。

郑先生家里不仅保留着磁带、录音机,还张贴着很多演唱会的海报。这些都是这场近 40 年前的演唱会留下的痕迹。甚至可以说,从那一夜开始,在场观众们的生活就改变了。

音乐,或者说现场音乐、流行音乐,开始成为他们的家庭传统,成为个人表达和娱乐的重要方式。

郑先生:后来再有什么演唱会,像是日本佐田雅志演唱会啦,我们都全家一起去。一有演唱会就想办法买票去看。因为第一次尝试的感觉特别好。

周老师:我第一次当着人面唱歌,就是在 80 年代末。为什么记得这么清呢?当时我在带学生夏令营,学生们就起哄说,周老师来一个。给我吓得是魂飞魄散,现在想起来都好笑。我唱了一个苏联民歌,手直哆嗦。因为那是第一次。

现在你再叫我唱,哇啦哇啦都敢唱了。这就是音乐的魅力。这个演唱会是一个起点、一个小小的启发。全民都开始可以唱歌了,更多人可以用自己的方式去表达,去想怎么让音乐更深入人心。

“突破文艺禁区”

怎么让音乐更深入人心?

周老师的姐姐学的是声乐,专业的西洋唱法。她们就经常争论这个问题。

事实上,在那个年代,“什么才是靡靡之音,什么是真正的好音乐”不只是周老师姐妹在讨论,它是重新走向开放的新社会的议题。

据说,在“清除精神污染”的运动中,曾经出台过这样一个规定,3个流行歌手不能同台一起演出。

然而在 1986 年 5 月 9 号,大约 100 名中国大陆的歌手同时登上了北京工人体育馆的舞台,其中绝大多数都是流行音乐歌手,他们汇聚在一起演唱了《让世界充满爱》,崔健第一次上台演唱了《一无所有》。

有人说,如果没有这场演出突破文艺禁区,中国摇滚可能还在马克西姆餐厅自娱自乐。

工体作为一个向外看的窗口,继续见证着中国流行乐的新时代。

李维:我叫李维,从 1994 年开始就在北京人民广播电台音乐广播做主持人、记者、编辑。

在 1985 威猛乐队演唱会之后的第二年,《让世界充满爱》百名歌星公益演唱会也在工人体育馆举行。它对于中国内地流行音乐来说具有划时代的意义。很多人认为 1986 年才是中国内地流行音乐真正的开篇。

在那场演唱会上,崔健第一次登台唱了《一无所有》。

那个年代,大众都是通过非官方的地下渠道听一些港台的流行歌曲。一直到 1989 年,央视石破天惊地播出了《潮-来自台湾的歌声》音乐专题片。每一期都汇集了十到二十首当时台湾最流行的歌曲。第一集的第一首就是黄莺莺的《雪在烧》。

这么在全国播出后,我们那一批青年人绝对就疯了。

在港台流行唱片工业的黄金时代,央视把《潮》引进了内地。

丰富的旋律、明快的节奏、歌手们鲜明的音乐形象,带给内地乐迷的刺激是全方位的。

大家不满足于只能在电视上听到看到这些影音作品,大众消费流行文化的市场就此打开。磁带的需求量大增。大到什么程度呢?盗版的磁带开始出现。

苏芮火了,你就极有可能在地摊上买到“苏丙”的磁带。而且要到很多年之后,你才会意识到,磁带里唱歌的人实际上是那英。

当然,人们渴望的不只有磁带,还有演唱会。

李维:1989 年,大幕开启。很快,港台歌手就开始频繁地来北京开演唱会。你像齐秦,最早应该是 1991 年,在工人体育馆连开过三场,叫《狂飙》演唱会。

当时他的乐手阵容、演唱状态、曲目编排,都是不可再现了的。

所以 1991 年,我们在北京已经能够听到最高水准的港台流行演唱会了。等于说演唱会和大众传媒齐头并进地把流行音乐文化带到了内地。

“打开的窗口,海绵般的人”

经过 90 年代的铺垫,公众对于演唱会已经不再陌生,能真正地参与其中,嗨起来。演唱会这才开始成为北京大众日常文娱生活的一部分。

但时代滚滚向前,在往后的几十年里,世界范围内的流行音乐在风格和议题上也在不断变化。演唱会不再只是用来嗨的,而是有政治的、有商业的;有娱乐的、有深沉的;有普世的议题,也有个性的表达。

这个时候,人们像海绵一样,迫切地想要汲取更多新鲜文化。

工体开始成为大家感受最先锋音乐的重要窗口。

有时候,走进工体,就像开盲盒,你甚至都不一定认识举办演唱会的人。

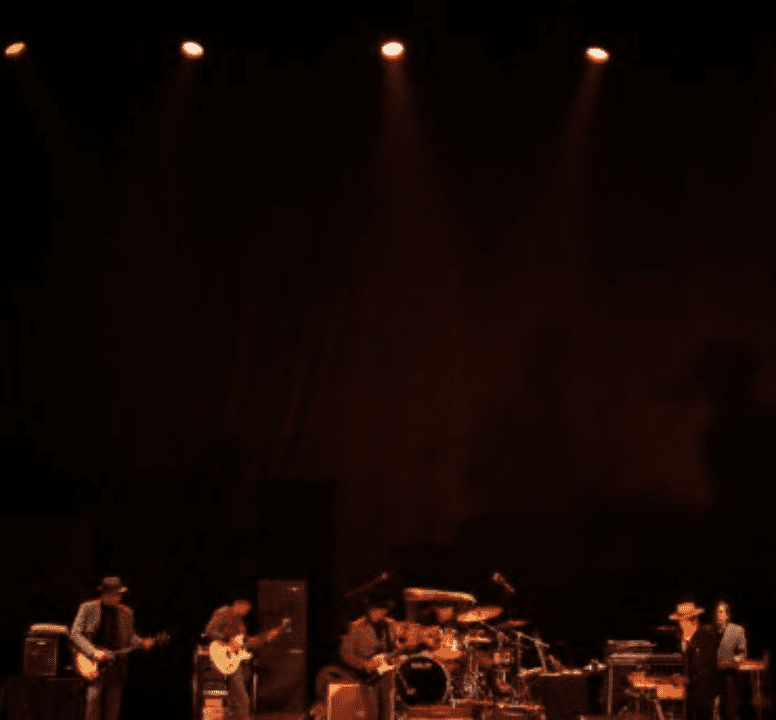

比如 2011 年鲍勃·迪伦的工体演唱会。

李维:鲍勃·迪伦演唱会之前,我记得有媒体善意地提醒过大家:你了解他吗?你熟悉他的作品和风格吗?你是不是要提前做一做功课?

我听他不多,也没做什么功课,就是当一个文化大事,觉得该去现场看一下。

我记得那天没有任何的舞美、灯光的设计,只有一个乐队在上面,简单拉一块儿背景幕布。鲍勃·迪伦就混在乐队当中,但他不站在中间。要是不拿望远镜仔细看,真还找不着他在哪。

整场演唱会,除了介绍乐手之外,他一句话没说,就稀里糊涂地唱下去了。真是不好听!我是中途走的,有不少跟我一样中间走了的人。

但是,这实际上就是鲍勃·迪伦一贯以来的演唱风格。他爱解构、重建自己的作品,把一首歌拆得很碎,时间拉得很长,不同作品之间可能无缝衔接。你也不知道他唱的哪一首。

还是说回来,这么多年过去了,如果现在让我回到当年那个演唱会,我绝对会一直听到最后。

2011 鲍勃·迪伦工体演唱会绝对是一个重要的文化事件,但很多人像李维一样,慕名而来,失望而归。其中不乏名人,比如左小祖咒,他是这么评价的:

演出跟我想象差不多,甚至更极端,鬼哭狼嚎,不说谢谢,不苛求掌声,充分体现了卓越诗人的尊严。他让我睡了四觉,他成功了!如果不是这样,我会有些失望。

“青春记忆的保护罩”

时代在变,演唱会也在变。

从正经八百的文艺汇演,到让人情不自禁要跳起来的威猛乐队,再到艰涩的鲍勃·迪伦,工体见证了很多充满先锋意味的历史演出。

但是,人们不只是因为这些所谓的重大历史事件,才记住工体。

就在一个月前,我们发布了一个关于《工体回忆》的征集。

在大家的投稿里,工体不只是一个高高在上的宏大符号,很多微小生命的感动在这里联结。

你可能很难想象,有一天,一位既无背景也无关系的独立音乐人会用众筹的方式登上工体。

在演唱会上,歌手说了这样一段话:人活一辈子,如果不能和爱的人在一起,不能做喜欢的事情,肯定不幸福。

这时候,台下有一位 90 后北漂青年,他叫梁二狗。那时候二狗从大学休学,想创业做自己真正喜欢的事。为此,他一度和父母彼此拉黑。

这段话像是对二狗迟来的肯定。

在工体现场爆发出的巨大欢呼声中,二狗知道,自己不是一个人。他们终将走上自己的路。

后来二狗创业,跌跌撞撞中,有了现在北京最有名的酒吧之一,跳海酒馆。

梁二狗:我叫梁二狗,跳海酒馆的老板。我是一个很喜欢摇滚乐和喝啤酒的人。

我第一次看他的演出就是工体那场。他是逐渐从一个人巡演,到一个乐队巡演;从演live house、小酒吧,到全国体育馆巡演。

他就算退学,穷了很多年,还是能给一起打拼的兄弟和家人朋友们一个交代。这个事情激励了我。

何况工体是一个非常具有代表性的场所。崔健 1986 年的工体演唱是事实意义上中国摇滚乐的开端。能去工体演出就意味着你的能量到了。

那是六月底的一天,他把自己和乐队成员所有的家属都请过来了。

他说,这么多年来,父母不知道他在做什么,今天是他们第一次看自己演出,希望他们能看到,自己的孩子只是在认真地做着音乐。

然后他端了一瓶 Whisky,在工体舞台正中央放了一个高脚凳,盘腿坐在上面,边喝酒边唱歌。

我在台下热泪盈眶,很感慨。

还有一件我印象深刻的事。当时的嘉宾是老狼。老狼上台就开始唱《米店》。当时这首还没登上过《歌手》舞台、传唱度还没那么高的歌,其实是被文艺青年们视若珍宝的。

这时候全场打开了手机闪光灯,当年这种行为还是很少见的。整个工体就跟海洋一样。

“三月的烟雨,飘摇的南方,你坐在你空空的米店。”

我觉得,哇,这就是归属感。你在一个大家庭,整个工体都是自己人。

演出的结束不同于现在的音乐节,没有想象中大家在场馆门口高声合唱的场景。什么都没有。出了场馆,大家又回到自己的生活中。

工体就像一个罩子,把一些记忆封存在那里。你走了出来,又回到北京,回到自己的社会身份,就像穿梭了一个任意门,做了一场梦。

但,这个梦对你以后的人生会有启示。

至少对我自己而言,每当我难受、迷茫、感到黑暗的时候,我会想起那个夜晚。

后来工体复建,甚至那个场馆都拆了。可是那一晚我获得的能量、感动,足够我受用一生。

“中国第一起球迷事件”

这或许不是工体史上最重要的演出,但对于梁二狗来说,它非常珍贵。

从无到有,到百花齐放;从献礼建筑到普通人的记忆结界,每个时代,工体都在更新着。

这也与工体的另外两个充满朝气的标签不谋而合:

“足球”和“夜生活”。

说到北京夜生活,肯定不能绕开工体。这自然是因为工体也是球赛圣地。赢了,球迷要喝酒;输了,球迷也要喝酒。

而北京,或者说中国的足球和球迷文化,也和演唱会一样,在八十年代经历了激烈的变化。

巧合的是,足球的故事,也要从 1985 年说起。

那一年在工体进行了世界杯亚洲区外围赛,所有人都觉得中国队胜利是毫无悬念的,然而最终国足以 1 比 2 输掉了本场比赛。

现场上万名球迷难以接受,根据当时新华社的消息:有球迷闹事起哄,掷塑料汽水瓶、袭击外国人和过往车辆,100 多名肇事者被拘留……

这是中国的第一起球迷骚乱事件。

对此,路透社发布了一条耐人寻味的评论:中国,已开始融入现代生活的潮流。

Lisa:我是 Lisa ,一位 20 多年的资深女球迷,对足球、工体都很有感情。我自己也开了一档播客讲工体的故事。

八十年代的这起球迷事件,还是有很多背景原因的。那是在改革开放前期,整个社会、经济上会有一些波动。大家会把足球当做一个出口。之后很多年,还一直有足球杂志在讨论、反思这件事。

在那样一个万物待兴的时代,工体的球赛和球迷骚乱背后,既有竞技体育的激情,也有民族荣誉,还有变革年代的时代情绪。

不过,从那个时候开始,承接着改革开放的逻辑,中国足球和演唱会一样,也经历着不断成熟、不断更新的转变。

尤其是到了 90 年代,中国终于有了自己的足球职业联赛。足球赛事越来越成熟,真正成建制的球迷组织和球迷文化才得以诞生。

Lisa:1994 年,中国有了职业联赛。在这之前,足球是没有固定比赛的。在这之后,十几个城市每周都会有一场比赛。这个比赛日对球迷来说是很重要的,相当于他们的节日。

有了“节日”就能形成仪式、文化和传统。

有了固定的时间、固定的场合,大家能聚在一起,球迷群体和文化很快就发展起来了。

北京国安是 1992 年成立的,也就是说,成立没多久,国安作为首都的球队,就有了顶级联赛的舞台。他们的球迷也是随之形成和发展的。

其实我来北京之前,对国安球迷的印象并不是特别好。

国骂嘛,五六万人一起骂“傻X”。除了工体之外,你很难再找到一个地方能有这么多人同时骂国骂。但我看过很多球,包括国外球迷也是这样的,他们也会一起骂脏话。

好在这些年有很大变化。一方面,北京政府有一些努力。在工体就常常能看到有阿姨举小旗子,上面写着“文明观赛”。

另一方面,球迷也成长了。他们也不希望自己代表的形象太负面。加上他们的组织力在提升,慢慢就会有统一的着装、统一的座位,越来越有规矩。

包括在座位安排上,主队球迷和客队球迷是要分开的。

如果你是客队球迷,就会分到专门的看台,再由警察、公安带你提前入座。赛前先进场,赛完后退场。为了安全,不会让你和主队球迷遇到。

“7·21特大暴雨中的球赛”

现在,一场输掉的比赛已经不再会引发赛后骚乱,但球迷们还是会激愤。

或许,对于足球这项运动来说,理智与情感、秩序与狂热的平衡就是一个伪命题。

当上万人在一起为了相同的信念集体沸腾的时候,你很难身处其中还保持冷静。尤其是在工体的众多球赛中,还有过那么多的英雄时刻。

接下来的这位讲述人 Santi,是一位 00 后二代球迷。Santi 虽然是河北人,但是他的爸爸在北京工作,每个假期,爸爸回来一定是带着一份《体坛周报》。

12 年前,Santi 在工体看了一场比赛,从此他喜欢了国安 12 年。

Santi:第一次看球赛就是 2012 年 7 月 21 日北京特大暴雨那次。这是我的第一次,也是北京六十多年来的第一次。

那是五年级暑假,我到北京时已是大雨滂沱。暴雨蓝色预警很快也升级成黄色预警。到了下午,雨的速率、雨点大小已经是平常不敢想象的水平。

论坛一直在传比赛可能取消,大家都很担心。我记得有一个大爷抱着一摞雨衣,就站在工体门口卖。他就会问,小伙子有雨衣吗?送你一件。

这么大的雨,他肯定不是卖不出去了,更像是觉得大家都太不容易了,有些惺惺相惜。

雨实际上一直没有停。比赛也没有取消。

我和我爸的座位在第二排,但那天谁都没坐。从进场的第一秒开始,每一个人都是全程站着看完的。整个比赛过程中,呐喊、队歌、人浪,就没停止过。

国安球迷给客队的威慑非常大,工体也因此算得上是中国最恐怖的主场之一。后来我知道,如果不是暴雨,很多男性球迷会赤膊上阵,会击大鼓,还会做一面非常大的旗子,由球迷共同托举着。

在工体还有两句非常出名的口号:

这是哪儿?北京!

我们的球队是?国安!

球迷们每次喊的时候,都非常卖力。尤其是喊到“北京”和“国安”的时候。

而这两个元素——城市和球队——它们是紧密联系在一起的。这可能也就成为了一种身份认同。

回到那天的比赛,置身事外的人肯定会觉得暴雨天看球没有以前爽。

确实,暴雨会干扰球员。我记得国安当时的队长徐云龙在后场起一个长传。这本来是个弹力球,但因为积水太多,球落到前场直接不动了。所以球员踢起来特别费劲,基本不能进行地面的直传、直塞。

但也正是因为这么大的雨,赛事也格外焦灼,大家的注意力更集中在球上。人在动,球在动,我的视线也随他们在动。

门将的扑救、徐云龙的长传、马季奇的铲断……每一次击球声甚至比雨声更清晰。我已经完全感觉不到暴雨在下了。

也就是从 7·21 那天,在现场第一次看了国安的比赛后,我认定自己是一个国安球迷。我觉得在足球面前,暴雨根本不值一提。

但我能这么说,也是因为当时工体内外完全是两个世界。在工体内,我们不知道这场暴雨居然会造成这么大的影响,大家都全神贯注地关注比赛。

最终国安是 0 比 2 落败了。现场球迷肯定会失望。不过,在走出球场的那一刻,大家都变成了一个普通人,都是第一时间刷信息,都开始担心自己今晚还能不能回家,暴雨有没有把自己的车和房淹了,会不会影响明天的通勤……

工体就像一个剧场。在工体之内,他们的角色是球迷。走出工体,他们好像也走出了工体的庇护,暴露在雨中,与这个世界的现实正面交锋。

这个感觉还挺奇妙的。

梁二狗和 Santi 并不认识彼此,但他们都把工体看作一个结界。它封存着时代记忆,也庇护着青春的热情和浪漫。

2020 年,工体开始保护性改造复建。刚拆的时候,Santi 还特意去了工体,想见见它最后的样子。但因为疫情,工体都已经封住了。

不过,整个改造项目预计将在今年年底竣工验收,明年初也就具备举办赛事的条件了。作为一种传承,新工体为国安“铁杆”球迷预留了超大“北看台”。

期待北京国安能早日回归工体;期待更加先锋、新潮、多元的文体活动,能在新工体展开。

Santi:对于中国足球来说,工体一直都是一个标志。国安的家就在这儿,这么多年从来没变过。但是,2020 年,新冠疫情开始,工体决定要翻新,国安再也没有回到北京去踢一场主场比赛。

我觉得,所有国安球迷都一定会期待着那一天——新工体建成,国安又回到了工体。所有球迷都可以正常入场、赤膊上阵,可以举着国安的围巾,穿着国安的球衣,呐喊着“我们的球队是国安”。

如果那个时刻到来了,可能疫情也就过去了,我们也可以说是真正回到从前了。

内文图片除标注外由受访者提供

本文来自微信公众号:故事FM (ID:story_fm),作者:收集故事的人,讲述者:周老师、郑先生、郭女士、李维、梁二狗、Lisa、Santi,主播:寇爱哲,制作人:林枫、文字整理:林枫,运营:Yoyo、化晶