前半生,我经历了和亲人生离死别、婚姻一地鸡毛,疲惫不堪地品尝着人生的苦酒,从未生儿育女。直到40岁有了第二次婚姻,我才开始体会幸福的滋味。这些年,我和先生一直是两个人过,虽然身边没有儿孙绕膝,但我从不觉得这样的人生有何遗憾。余下的时光,我们会继续相依到终老。

我一直觉得,人这辈子有两杯酒是总归要喝的,一杯是苦酒,一杯是甜酒。希望我们每个人都能先喝苦酒,再喝甜酒,这样才能体会到真正的甜。

在瑞士退休后,享受旅途的我。

相比大多数六零后,我的出身还算幸运,从小并未吃过多少苦。我出生在南京的一个体制内家庭,父亲是参加过抗战的老革命,转业后到江苏省物资局工作;母亲是位大家闺秀,毕业于南京女子中学,解放后在南京逸仙桥小学当老师。他们一共生养了4个孩子,无一例外都是女孩。

我排行老四,在我出生的1960年,国家正经历三年困难时期。印象中,有很长一段时间物资都是凭票供应,肉要肉票,米分大米、中熟米,我喜欢吃大米饭,母亲说大米少,只能熬粥喝,每天给我们吃的最多的就是胡萝卜。

在那个年代没饿肚子,按说也算是幸福之家了。可实际上呢,我们家是非常不幸的,原因是父母之间关系十分紧张,在我看来他们完全没有感情。

父亲年轻时十分英俊,对待外人很热情,经常邀请男女同事到家中吃饭,每招待一次家里粮食就吃紧,母亲对这事意见很大,结果惹得父亲反感。从我记事起,父亲就经常发脾气,母亲不敢回嘴,只能一个人生闷气。我从没见过一个人可以气到那种程度,母亲气得浑身颤抖,吓得我们四姐妹只能围在一旁哭。

每次回家前,我都会听一听屋里有没有摔东西的声音,我害怕父亲,更害怕看见母亲那种无助的样子。这种痛苦压抑的家庭氛围,让我很早就萌生了不生孩子的想法。从父母身上,我看不到爱情能够天长地久,担心万一将来婚姻不幸,自己的孩子会非常可怜。

仅有的一张全家福,中间的小女孩是我。

1971年小学毕业后,我进入南京市梅园中学继续读书。高中一年级,学校把我们班定为了半工半读试点班,一个星期学文化,一个星期当工人。在学校里,我学会了车床、翻砂,还经常被派去工厂里刷油漆,动手能力练得很强,学习却荒废了。

1977年国家恢复高考,正好轮到我们这一届毕业。刚听到这个消息的时候大家都很激动,没一会儿又都垂头丧气。学业耽搁了这么久,谁也没信心能考上大学。后来果不其然,我们全班只有一位同学上了一所工农兵大学 ,还是推荐去的,其余多数人都选择了参军这条路。我不知道自己干什么好,只好先回家待着了。

母亲看我在家没事做,说不能就这么闲着,学点适合女孩子的东西吧,以后找工作也拿得出手。没几天,她帮我请到了一位江苏省艺校的退休艺人,这位老师姓吴,60多岁,负责教我弹琵琶。学了一年,我就可以熟练弹奏《十面埋伏》。那年二姐刚刚参加工作,她拿出第一个月工资,托亲戚在苏州民族乐器厂花36块钱给我买了一只琵琶,一直保存至今。

在我学琵琶的第二年,国家出台了一项新政策,规定年满18周岁的职工子女在父母退休后可以顶替工作。母亲觉得我不上班也不是办法,跟我说:静子啊,要不妈妈退下来给你来工作吧?我呢,也非常喜欢小朋友,就接了母亲的班。1978年6月1号,我正式成为南京市逸仙桥小学附属幼儿园的一名老师。

当幼儿园老师的时候带孩子们去春游,穿灰色裙子的是我。

同年9月,南京幼儿师范学校恢复招生,为了拿到幼儿师范的文凭,我报考了一个在职班,一边工作一边求学。正当一切慢慢步入正轨的时候,命运却跟我开了个天大的玩笑——在我读幼儿师范期间,母亲被查出直肠癌。

母亲住院后,我一天都没有离开过她,几乎把医院当成了家。冬天,三张方凳子一拼,就睡在病床旁边。夏天,病床下的地板就是我的床。对我来说,只要能在妈妈身边,心就是暖的。遗憾的是,当时的治疗手段受限,熬到两年零四个月的时候,母亲还是离开了人世。

母亲去世第三年,父亲选择再婚。当时我三个姐姐都已成家,只有我还和父亲住在同一个屋檐下。从后母到家的那一刻起,我就觉得自己变成了孤儿。虽然我不会跟她发生任何矛盾,也从来没有发生过矛盾,但每次看到她跟我父亲两个人一起琴棋书画、有说有笑的时候,我就忍不住想起妈妈。

如今的我早已释怀,这是后来我在南京为父亲过80岁大寿。

1987年,我27岁,这在当时的社会环境下已经年纪不小了。那阵子正好有人给我介绍了一个从部队转业的男人,对方带着一个叫珊珊的小女孩。珊珊的妈妈以前是军医,不幸得了尿毒症,在她两岁的时候去世了。那个年代呢,不生孩子的想法很难被人接受,能找一个有孩子的男人也是个办法,所以我就没拒绝,想着先看看再说吧。

相亲那天,男人骑着一辆单车,后面带着一个非常漂亮的小姑娘,我见了特别喜欢。小姑娘刚开始学钢琴,我在她家跟她交流了一个小时音乐,期间都没顾得上跟她爸说话。最后要走的时候,我说,珊珊,阿姨要走了。孩子抬起小脸稚嫩地说,阿姨,你不要走,住在我们家好吗?

听到这句话,我心里一阵难过。我一直觉得自己家庭不幸,过早地经历了我不应该承受的。看着眼前这么乖巧可爱的孩子,也和我一样没了妈妈,我知道她有多么渴望有一个母亲——因为孩子的那句话,我决定嫁给她爸爸。直到结婚当天,我都没有把这个消息告诉家里。从那以后,我身边就多了一个小姑娘,每天跟着我上下班。

1987年,因为这个小女孩我做了后妈。

结婚过日子毕竟没那么简单,面对柴米油盐、人情是非,后来的一切都没有我想得那般美好。由于孩子的外公外婆家住得不远,我们每周会将孩子送去住一天,日子久了,问题就出来了。

孩子每次回来,都会告诉我外婆又在哭,我说怎么了?原来外婆总跟孩子说她死去的妈妈。本来孩子已经开始依赖我了,外婆又不断提起伤心事,这对一个逐渐长大的孩子会造成什么影响,我不敢想。

后来,姗姗逐渐出现叛逆心理,有一次我因为写作业的事情教育她,她哭着冲我大声喊,“你不是我的妈妈,我的妈妈是XXX!”这让我很震惊,这样孩子怎么能健康成长呢?没办法,我跟她爸爸商量,我说为了孩子的教育,我们把她带走吧,等她大一些能理解的时候,再把关于生母的一切都告诉她。

孩子的爷爷奶奶离休后都在广州生活,我们之前也去过几次。1990年,我和姗姗爸爸决定搬去广州,想换个环境重新开始。娘家人都不同意我放弃教师的“铁饭碗”,这点我倒不是很担心,当时的广州是改革开放的最前沿,不愁找不到工作机会,这点对我来说也很有吸引力。

1988年春节,我和孩子在广州的爷爷奶奶家。

当时孩子学期尚未结束,由我负责打前站先到一步。原本计划好好的,结果去了广州一时找不到合适的工作。在前夫妹妹的介绍下,我进入了深圳著名的三九大酒店的营销部工作。这座酒店实力很强,作为筹建阶段的员工,发展前景也不错。不过在丈夫和孩子搬来广州之后,为了一家人能在一起,我还是果断辞职了。

团聚之后,我和丈夫的关系却慢慢出现了危机。当时我们在广州一家宾馆重新找了工作,他做保安,我做仓库保管员。夫妻两人在同一家单位朝夕相处,难免会听到同事的闲言碎语,导致我们之间出现了这样那样的矛盾。为了避免这些难堪,我又换了一家酒店工作。

我一直相信一句话,“人只要有一双勤劳的双手,一切都会有的”。那时我没有太多想法,就觉得埋头去工作就好了。我丈夫却总抱怨工作不如意,他没有文凭,做什么都觉得不称心,我们之间的矛盾也越来越多,争吵不断。

这种状态持续了两年,1992年,我们决定离婚。离婚那天,我把身上唯一值钱的一枚金戒指留给了女儿。除了仅有的1000块钱,我连一件行李箱都没拿,只提了两个装着换洗衣服的塑料袋。家里两位老人一直通情达理,看我拿东西出门以为是出差,还问我:小王,什么时候回来呀?我忍着泪水几度哽咽,终究没有说出话来。

想当初,我满腔热情地扑进这个家,现在却是这种结局。孤身走在广州街头,我真不知道自己能去哪里。见我没地方住,同事帮我找了个临时宿舍,很简陋,除了几张高低床和一张桌子,再也看不到其他东西。

我白天忙着上班,下了班就回到这个小屋,饿了就泡点方便面充饥。很长一段时间我都心情不好,后来,我一个人去了趟新疆天山,看着天高云阔的风景,好像一切都释然了。

我在天池旁骑马的照片。

旅游回来后,我把心思都放在了工作上,还开动脑筋做起了一门副业。当时我在酒店做市场营销部经理,南京的一些朋友出差总会联系我住我们酒店,其中有个朋友是开汽修厂的。90年代能买车的人也不多,干汽车修理的人更少,而广州是全国汽车零配件最全的一个城市,受限于物流和信息渠道,很多配件转运之后不是价格特别高就是买不着。

我和朋友聊过之后主动提出合作,说由我负责帮他在广州采购配件,只收取他一部分佣金。朋友一听很高兴,因为这样即可以节省经费,又提高了效率。我们两人一一拍即合,此后他需要哪种配件,就把型号传真给我,我第一时间去找货、发货。

刚开始我只能利用午息时间,顶着太阳,打着摩的,一趟一趟跑到广源路汽配城去找配件,一家一家地对比价格。后来跑熟了,整个汽配一条街上所有批发零售店的电话我都记下来,还自己做了一个名片簿,不仅沟通效率更高,价格也能谈得更低。

那个年代快递业刚刚起步,我就无意中开辟了一条小型“航空快递”渠道。有一次,朋友跟我说有个零部件明天一定要送到南京。这时候快递公司已经下班了,而且按当时的条件,所有快递公司都不敢保证能在第二天送到。我突发灵感,拿着配件以最快速度跑到白云机场,到处找要飞去南京的旅客。

我看到一个男的手上没行李,又正好飞南京。就跟他说,麻烦你,我有一个很急的东西想让你捎带到南京,到南京机场出口会有人找你拿,给你200块辛苦费。那人犹豫了一下,看到我让带的东西是汽车配件就同意了。从那以后,遇到急用的配件,我就以这种方法送过去。

1995年的我,在事业上如鱼得水。

除了打理酒店的业务,我不是在找配件,就是在去送配件的路上,真是累并快乐着。我在酒店拿一份工资,一年还能有4万多副业收入,很快就攒下了人生第一桶金。我这人生活又比较节俭,吃住都在酒店,也从来不穿名牌、不买贵重饰品。攒下来的这些钱,更大的意义是成为我面对生活磨难时的底气。

1996年,深圳三九大酒店的总经理突然找到我,说酒店想在广州开展业务,需要成立一个办事处,他说负责人的职位“非你莫属”。这短短的四个字,让我感觉很受认可,便接受了跳槽的邀请。

公司在广州租了一套房子,作为办事处的办公场所,这样我也有了稳定的住所。为了工作方便,公司还给配了一辆老式伏尔加汽车和一名专职司机,我整天奔波在广州各大酒店宾馆推介我们酒店,集团领导看我这么勤奋,对我更加认可。一年之后,又把我调回深圳本部任营销部经理。

39岁生日,我收到同事送的鲜花。

正当我的事业顺风顺水时,由于酒店领导层更替,中层管理人员全部被调整到普通岗位,明摆着不用我们这批人,我只好辞职不干了。这么多年一路走来,我已经不是当初那个初入人生舞台的小幼儿园教师。我相信,这世上没有一劳永逸的生活,更没有所谓的铁饭碗。唯一能以不变应万变的,就是自身所具备的能力。

辞职之后,很快我就在另一家酒店应聘上了总经理助理的职务,月薪也涨到了4500元。1998年,我手头已经有了28万元积蓄,当时房价一平方3600多元,大家都在讨论说深圳房价会越来越高,我就赶紧用这笔钱在深圳买了一个两房一厅,至此,我才真正觉得有了一个属于自己的“窝”。

九十年代的深圳处在改革开放的最前沿,灯红酒绿的世界让很多人迷失了自我。由于工作原因,我经常接触一些很有钱的男人,曾经有人跑到我跟前问,小王,如果我跟我老婆离婚,你会嫁给我吗?我斩钉截铁地告诉他,不可能。

对方说我这么优秀,这么有钱,你为什么不愿意呢?我说你现在能够扔掉你的结发妻子,是因为我年轻漂亮。等将来有一天我变老了,还有更年轻漂亮的跟上来,你这种见异思迁的男人,我敢嫁吗?对方听了悻悻而去。

我是女人,永远不会去为难女人,更不可能把自己的幸福建立在别人的痛苦之上。有时候忙了一天,独身一人走在回家的路上看着万家灯火,我也会特别孤独,也会莫名伤感。只有忙起来才不会想那么多,会觉得时间过得非常快。

孤独的时候我就回南京和几个姐姐相聚,右一是我。

1998年,我的一个朋友从瑞士飞回国探亲。为尽地主之谊,我招待她吃住,开车带着她在深圳玩了一个星期。临走的时候朋友问我,静子,你人那么好,怎么不再找一个呀?我说,哎呀,没有合适的就单着呗,总不能为了结婚而结婚。她说,你给我几张相片,我看看有没有合适的人。

后来我才知道,实际上朋友心里已经有了两个人选,一个是她在香港大学当老师的同学,另一个是她在瑞士认识的一位中餐馆厨师。两个人拿到我的相片后,都觉得很满意,也都跟我电话联系过。我当时没有手机,只有座机,或许是应了那句“有缘千里来相会,无缘对面不相识”,香港大学的那位先生打过几次电话我没接到,他便没有再打。

远在瑞士的那位写了一封信,寄到了我以前工作的酒店,但当时我已经不在那里工作了,信被一位跟我熟识的小姑娘看到后转到了我手里。我拿到信,发现内容写的很真挚,信里也留了电话号码,想着礼貌性地回个电话吧。结果忽略了时差问题,连打两次都没有人接听。

第二天早上八点钟,我想着再打最后一次,打不通就算了。电话嘟嘟响两声之后终于接通了。我说,你好,你是杨工吗(先生信里留的名字)?他说是,我说我是王静,他听了一下从床上跳起来。原来那边是半夜两点钟,他白天出去工作,也就这个时间能接到国内电话。

后来细想,这份缘分真是阴差阳错,哪个小环节出了情况都有可能联系不上。就这样,我们建立了联系,而且一发不可收拾,越聊越投机。信件不停地你来我往,每隔几天,还要忍不住打一通电话。

我觉得国际长途电话费太贵了,总提醒他挂电话,可一打起来总是放不下。后来他告诉我,他一年光打给我的电话费就7000瑞郎,按照当时1:5的汇率,折合人民币三万多块钱!

我说你怎么会舍得花这么多的钱给我打电话,他说,我就想听到你的声音,每次一看你的相片,我就知道这个女人应该是我夫人。神奇的是,那两年时间,我们仅仅通过电话和书信联络,从来没有见过面,我就认定他是我等的那个人,义无反顾地决定嫁给他。

2000年元月31日到达瑞士,在机场老公来接我。

2000年的1月31号。我坐上飞机来到了瑞士。2月11号,我们正式办理结婚登记。也就是说,我们去登记结婚的时候才刚刚见面10天,当我把这段婚姻讲给别人听,所有人都瞪大了眼睛,人家说你的胆子太大了,如果这个男人不是你要的男人?你怎么办?

当时我家里所有人都不同意,因为我在深圳已经买了房,工作也很安定。可我就是这样,自从没了母亲,所有事情我都想自己做主。第一次婚姻,我赌错了,但收获了一个女儿。第二次婚姻,后来的22年相处证明我赌对了,收获了一生的幸福。

2000年2月11日,我们结婚当天的照片。

我先生也是再婚,他的前妻和女儿都在美国生活。当初通过书信和电话,我把自己所有经历和不想要孩子的想法都告诉了他,他很尊重我的意见,说,“我爱的是你,只要你高兴,这些对我来说都不是问题。”所以,我就毫无顾虑地奔他而来了。

先生出国前曾在国内大学工作,到瑞士后为了生存,选择了当中餐厨师。婚后我在家闲了两个月,也忍不住想找点事干。先生说,要不然你跟我去做帮厨吧。我们两个就每天坐一个小时的火车,一起去餐馆上班。

餐馆老板是瑞士人,实行家庭式管理,他的爸爸妈妈都在店里帮忙。有时候餐馆后厨不忙,老板娘看我闲着就会说:请你去烫一下抹布吧,请你去把厕所打扫一下吧,请你去把楼上的玻璃擦一下吧。说心里话,我特别难过,我以为自己是来帮厨的,没想到所有事情都要让我干,但工作机会难得,你不干马上会有别人来干,我只能忍着。

到瑞士之后,先生为我过40岁生日。

有一次,先生看我辛苦悄悄告诉我:你再忍耐一下,等我考下开餐馆需要申请的经理牌照, 我们就自己开餐馆,你来当老板娘。我很感动,问他,你当初找我结婚的目的是什么呢?他说,我的目的是找个人跟我一起开餐馆呀。我一听就笑了,我说那你算找对了,我在中国做了那么多年的酒店经理,再不懂厨房怎么做,起码也懂管理。

2001年,我们的中餐馆开业了,餐馆名字叫“瑞士春城酒家”,虽然我们两个之前的工作都与餐馆有关,但“麻雀虽小,五脏俱全”,等我们自己当了老板,才发现经营餐馆需要操心的地方太多了。我们两个就齐心协力从零开始,专程到上海请来厨师,一点点树起了口碑,后来生意一直不错。

我们的餐馆,我负责前厅,先生负责后厨。

2004年,我们所在的城市开了一家中医诊所,诊所的翻译是中国人,经常到我们餐馆来吃饭。一来二往,我们成了朋友,我对瑞士中医诊所的经营模式也有了了解。那几年,中医开始在西方国家流行,一些海外华人甚至外国人都尝试用中医治疗。而且开中医诊所比开中餐馆方便,只需要申请诊所的名字,租个房子,请个医生,再找一个翻译就可以做起来了。

有了这个想法,我就跟先生商量,他非常支持。我说干就干,马上买了机票,飞回中国寻找合适的中医医生。很快,我开了第一家诊所,接着又开第二家、第三家、第四家。瑞士有个规定,每位中医只能在瑞士待两年,期满必须离开瑞士。所以我的主要任务就是不断找医生,找到之后,全程指导办理签证,一切安顿好下来,至少要三个多月。

那几年,我每年都要回国找医生。有一年回国,一个月连续跑哈尔滨、跑浙江,全国天南海北地考察医生,疲劳过度,腰病就犯了。有的医生到瑞士之后呢,又因为各种情况待不下去了,还要再接着找。曾经有一个南京的医生是教授级的,刚到瑞士干了三个月,就跟我说,王姐,我想回去。原来他是忍受不了一个人在异国他乡的寂寞。

2008年的时候,诊所开了四年左右,钱也挣到了。但我觉得这样太累,不想再用生命去挣钱。跟先生一商量,我们逐步把诊所都关掉了。

我们在瑞士的家,相比做生意,我每天与花草为伴的时候心情会更愉悦。

2020年,先生在65岁的年纪正式退休了。当时我们手上还有一家中餐馆,他跟我说决定不做了。我非常赞成,我们有退休金,还有一些积蓄,完全足够生活,而且钱是永远挣不完的。以前,我们每年都会回国一趟。近两年由于疫情原因,回国也成了奢望。这更让我们意识到人生有太多不确定性,不能只顾埋头挣钱,要及时享受生活。

现在,我们遵循着科学的作息时间,过着规律的生活,我们坚持锻炼身体,让身体保持健康。我们相敬如宾,不吵不闹。每月至少两次旅行,最大的心愿是周游世界。

现在的我们,最大的任务就是享受退休生活。

这么多年,我们在瑞士一直没买房子,这和国内的观念不同,瑞士支持租房,很多人一辈子都是在租房子住。瑞士有个不成文的规定,如果租客不搬走,房租是不会变动的,哪怕你是30年前租的房子,房租也会一直按30年前的价格计算。而买房的话,涉及到以后的继承问题,也比较麻烦,我们又不需要给任何人留下遗产。

按照瑞士的养老制度,男性65岁,女性64岁达到退休年龄,可以提前两年退休。我先生已经退休了,所以今年我刚过完62岁生日就申请了提前退休。虽然会少领一些退休金,但比起两年的自由时间,这不算什么。

年轻的时候我们努力挣钱,就是为了老了有钱花,况且手里还有足够的积蓄。我们坐火车旅行,火车就是我们的家,坐飞机旅行,飞机就是我们的家。等哪天跑不动了,我们就找一家养老院安享晚年。

旅途中的我们,有彼此在身边,哪里都可以当作家。

在瑞士,很多老年人即便是有儿女,年纪大了之后也会选择到养老院去养老。瑞士是老龄化趋势比较严重的国家,这里已经有了很成熟的养老模式。据我们了解,一般的养老院里,护工和老人的比例基本可以达到1:1。而且实行好似开放式的管理,有行动能力的老人完全可以自由进出。

这样的养老院一般每月收费6000瑞郎左右,折合人民币每月4万多,乍一听很高,几乎是全球养老收费最贵的。不过,瑞士也是全球平均薪资最高的国家,一般最低月收入就有4000多瑞郎,所以这个价位在瑞士不算高,一般人都可以接受。我们可以用养老金和个人积蓄支付,还可以申请政府补贴。

旅途中我随手拍摄的美景。

到了我们这个年纪,国内很多同代人都抱上了孙子,开始享受天伦之乐。这边的家庭习惯还是有很大的不同,父母和子女的生活都相对独立,我们周围独居的老人非常多,这种氛围也让我们不至于觉得很孤单。

随着年龄的增长,我当然也很渴望得到温暖。我一生没有自己亲生的儿女,幸运的是,出国后我与前夫的女儿取得了联系,如今她也有了自己的家庭和孩子,不过仍会亲切地叫我一声妈妈。

有一次我们聊到以前的事情,她说,妈妈,当初是不是我连累了你呢,如果没有我出现,你会不会是另一种人生?杨叔叔对你好吗?如果不好,回来我养你!我告诉她,当初确实是因为你的一句话让妈妈做出了选择,但我不后悔。妈妈找到你不是为了让你养老,是因为我一直很爱你,找到你是为了可以温暖你,同时,你也可以温暖妈妈。

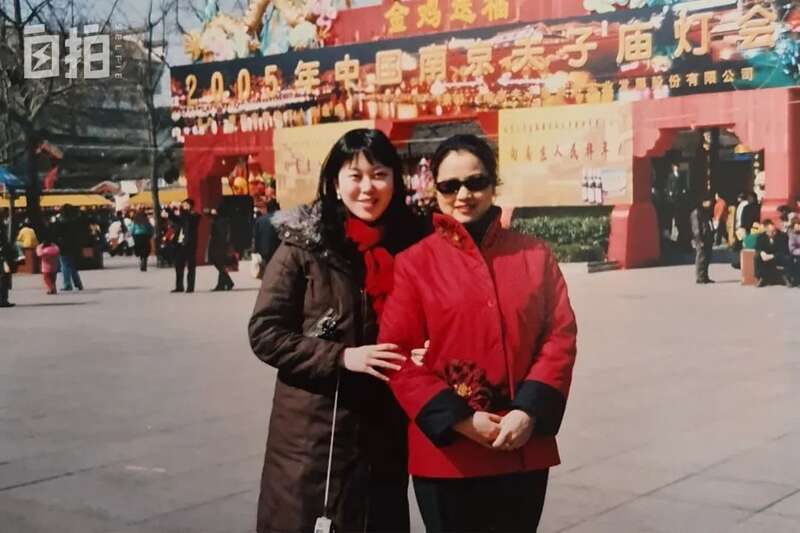

2005年,分开十几年后我和女儿相聚在南京夫子庙。

回忆起这些旧事,我还是忍不住掉眼泪,想想自己从南京到广州、深圳,又来到瑞士,这一生经历了那么多。纵然有许多曲折,我还是不后悔做出的每一次选择。

生活总是环环相扣,过去的事不必纠结,至于明天会怎样,我选择随遇而安。