我是Miriam米粒(@北欧米粒和西北永鸿),瑞典人。2015年,我作为交换生来到中国,没想到,这次旅程让我与中国结下了不解之缘,也改变了我的人生。

我不仅爱上了这片土地,也在这里找到了我的爱人——出生于青海的“西北大汉”永鸿。现在,我和永鸿、还有我们的两个孩子一起,生活在永鸿的老家,青海西宁大通县的一个村子里。

2022年瑞典传统节日仲夏节那天,我们一家人的合影。

我1990年出生在瑞典一个叫作马尔默的小城,一岁之后到了赫尔。我很喜欢读书,小时候经常早晨五点钟就起来读书。我很喜欢大自然和小动物,所以一直以来都选择吃素。

我来自一个中产家庭,家里的氛围一直是自由而充满创造性的。母亲是一个小提琴老师,父亲也是一个音乐爱好者,他热爱苏格兰风笛,精通许多乐器,不久前他还去苏格兰一个音乐工作室录了一张专辑,收录了一些他写的歌。我的祖父母都是画家,我姐姐也很会画画。但我就不行了,对画画一直不太在行。

我四岁时的照片。

我四岁时的照片。在这样的家庭氛围中长大,我很小就开始学习乐器。6岁时我开始学大提琴,13岁,我学了吉他、贝司和钢琴。后来我发现音乐并不是我的激情所在,我没办法像乐队里的其他人那样花很长时间练琴,相比练琴,我更喜欢和大家一起玩。

我的父亲。

我的父亲。在来中国之前,我并不了解这个国家,和中国唯一的交集是,父亲偶尔会做一些中国菜。他在苏格兰学英语的时候,曾有过两个中国室友,从他们那里,他学了几个中国菜,后来又买了一些相关的烹饪书,我很小就学会了用筷子。除此之外,我对中国算得上是一无所知。

我十岁时和妈妈、姐姐、弟弟的合影(我是右二)。

后来我去瑞典隆德大学学习,隆德大学有一个交换项目,给学生提供一学期在其他国家大学生活和学习的机会。我决心在挑选交换项目的时候,给自己选一个跟瑞典不一样的地方。怀着这样的想法,我选择了上海。

我24岁时在苏格兰(视频截图),那时我非常迷茫。

24岁那年,我还非常迷茫,不知道自己想做什么,也不知道未来会怎样。那时我也不知道,中国会改变这一切。在2015年2月,我来到中国,成为了复旦大学的交换生,我和中国的缘分,开始了。

在复旦大学交换的头一个学期,我像是生活在一个大学泡泡里一样,大学就是一切的中心,在校园里生活、学习,基本上一整天都不会出校园。学期快结束的时候,我才猛地发现,对于中国,我了解得并不多,而我还想了解更多。于是,我向复旦大学申请,在复旦再念一年中文,借着这个时间继续探索这个国家。

这个时候,我才终于开始在中国四处旅行。我去了四川的农场种生姜,在那里度过了第一个中国新年;我去了色达,在鸟儿翱翔的天空下与喇嘛朋友谈论生命之轮(wheel of life);我还去了陕西安康的农村,在那里跟朋友们一起采集野蜂蜜……我第一次感受到,我想要在中国住下去,不光只是一年,而是更长久地生活下去。

在我的探索中,我开始发现中国的各种珍宝,而在所有的珍宝中,我为自己找到了最大的那个。

我一直对创业很感兴趣,我更喜欢贴近自然的创业,比如有机农产品这一类的。当我的一个卖蜂蜜的朋友邀请我去一个返乡创业市集看一看时,我很开心地跟他们一起去了。那天是2015年9日15日,到了那里,我第一眼就看到了永鸿,他的笑容很天真无邪,当时我觉得,他就像一个小太阳一样,让我有一种很温暖的感觉。

市集的摊位按照U形分布,永鸿正好在U形的一端,于是我把他放在最后,决定从U的另一头看起。最后到了他的摊位。那时候我的中文并不好,我磕磕巴巴地向他打了个招呼,“我是米粒,来自瑞典”。永鸿不怎么会英文,他的回应仅限于“hello”,他递了名片给我们,很热情地请我喝了一杯枸杞茶。

我加了他的微信。回到家,我在微信上问永鸿他的枸杞卖多少钱,永鸿很爽快地送了我一瓶。我又惊又喜,对他的印象更好了。

后来,永鸿约我吃饭。我一个人去赴约,去了才发现他还带着卖枸杞的合作伙伴,当时我很生气:我已经开始谈恋爱了,他还在想着卖枸杞。之后我们又见了几次面,永鸿也充分发挥了他“钢铁直男”的属性。

我觉得复旦大学的光华楼楼上能看见上海的夜景,是个很浪漫的地方,就带着永鸿去了那里。结果上了楼,他并没有很在意,几乎没有怎么看。直到有一次,我们一起去上海外滩,那天下了雨,但我们只有一把伞,我们一起挤在小伞下面,感情慢慢升了温。

那段时间,我们常常在微信上聊天,我说英文,他说中文,靠着微信的翻译功能试图理解彼此。我对永鸿的了解,是在这样磕磕巴巴的沟通中逐渐加深的。

永鸿的家乡在青海西宁大通县的一个乡村。高中毕业后,他去了在湖南一所专科学校念书,后来在江苏一个国企工作了三年,但他觉得在国企“太闲”,转而辞了职返乡创业,好离父母近一些。那时候青海的黑枸杞很火,价格能卖到四五千一斤,永鸿正好认识一些人,就这样开始卖起了枸杞。然后,才有了我们的相遇。

我和永鸿在瑞典一棵古树下的合影,左边为2017年,右边是2023年,我们已经有了三三和利安两个孩子。

我和永鸿在瑞典一棵古树下的合影,左边为2017年,右边是2023年,我们已经有了三三和利安两个孩子。2016年端午节前夕,我给永鸿发信息,告诉他我马上就要毕业回瑞典,在走之前,我想去他青海老家,看看他出生、成长的地方。

我第一次去永鸿家乡时跟他的合影。

我第一次去永鸿家乡时跟他的合影。去之前,永鸿告诉我说,去他老家并不是个很隆重的事情,我去之后见到了他父母,他妈妈给我做了很好吃的素菜和拉面。准备离开的时候,永鸿的妈妈哭了。

那时候我才知道,这其实还是挺特别的一件事情。更不用说,在我之前,从来没有外国人去过他们那里。我到了村里以后,村子里的人都在问永鸿,这个姑娘是谁,是你女朋友还是你媳妇。

他们说青海方言,我听不懂,于是就问永鸿,他们在说什么,永鸿告诉我,他们问你是我的谁。我当时问他,你怎么回答的?永鸿半开玩笑地回答我:我说你是我女朋友。我记得当时我很害羞,但也很高兴。我们就这样确定了男女朋友关系。

从青海回到上海,我的在复旦的学习也结束了。我从中国回到了瑞典。人回到了瑞典,心却留在了中国。

永鸿家乡的小树林。回到瑞典时,我觉得自己得了“相思病”,想中国,想这片树林,也想照片上这个男人。

永鸿家乡的小树林。回到瑞典时,我觉得自己得了“相思病”,想中国,想这片树林,也想照片上这个男人。在瑞典的日子,我和永鸿每天都会视频,平时我们俩聊天,都是靠翻译软件互相理解,但视频的时候,翻译软件就不管用了,最后,我们也不知道对方到底理解了多少,但就算是这样联络着,我也觉得很开心很幸福。

2017年年初,我决定回中国跟永鸿团聚。我告诉家人,我要跟这个人结婚。刚听我这么说的时候,我父母都觉得我是一时冲动。后来,我向他们解释我是认真的,他们才慢慢理解。我父母一向尊重孩子的决定,只要是我们认真决定好要去做的事情,他们总会选择全力支持。这一次也没有例外。

至于永鸿,一开始他并不敢相信,觉得我并不是认真的,毕竟我们之间学历上、背景上差那么多,他以为我只是要回中国继续学中文。但我并不在意我们的出身,我觉得两个人在一起要向前看,跟未来相比,一个人的过去远没有那么重要。所以,直到他来北京,在机场接我的时候,看到我大包小包带着好多行李,他才明白我是认真要跟他一起生活。

2017年,我和永鸿生活的青海农村。

2017年,我和永鸿生活的青海农村。跟永鸿在一起久了,我越发觉得他是一个非常单纯、礼貌、富有责任心且异常勤劳的人,他工作很拼,是我见过的最勤奋的人之一;并且,他总是很照顾身边的人,不管是对我父母还是对他父母,他都格外用心。他知道我喜欢吃巧克力,跟我在一起的时候,他的包里总准备着巧克力。在中国过圣诞节,他会默默地给我买各种各样的瑞典圣诞节糖果、小吃和装饰品,让我能过个好节。这样的事情还有很多。

我们有着一致的生活目标。我并不希望在朝九晚五的工作中消磨掉自己的人生,我遇到永鸿时,他刚从国企辞职,希望找到自己的激情所在。我们都希望不被所谓的“正常”工作所限制,更希望能够跟随自己的心和热爱。

在遇到永鸿之前,我曾经是一个不婚主义者,直到遇见了他,改变了这一切。2017年6月,我带永鸿回瑞典见了我的父母和家人。一天,我们两个去海边订了婚,只有我们两个人,挺浪漫的。7月,我们回到中国,在青海领了证,正式成为了一对夫妻。

我和永鸿在海边订了婚。

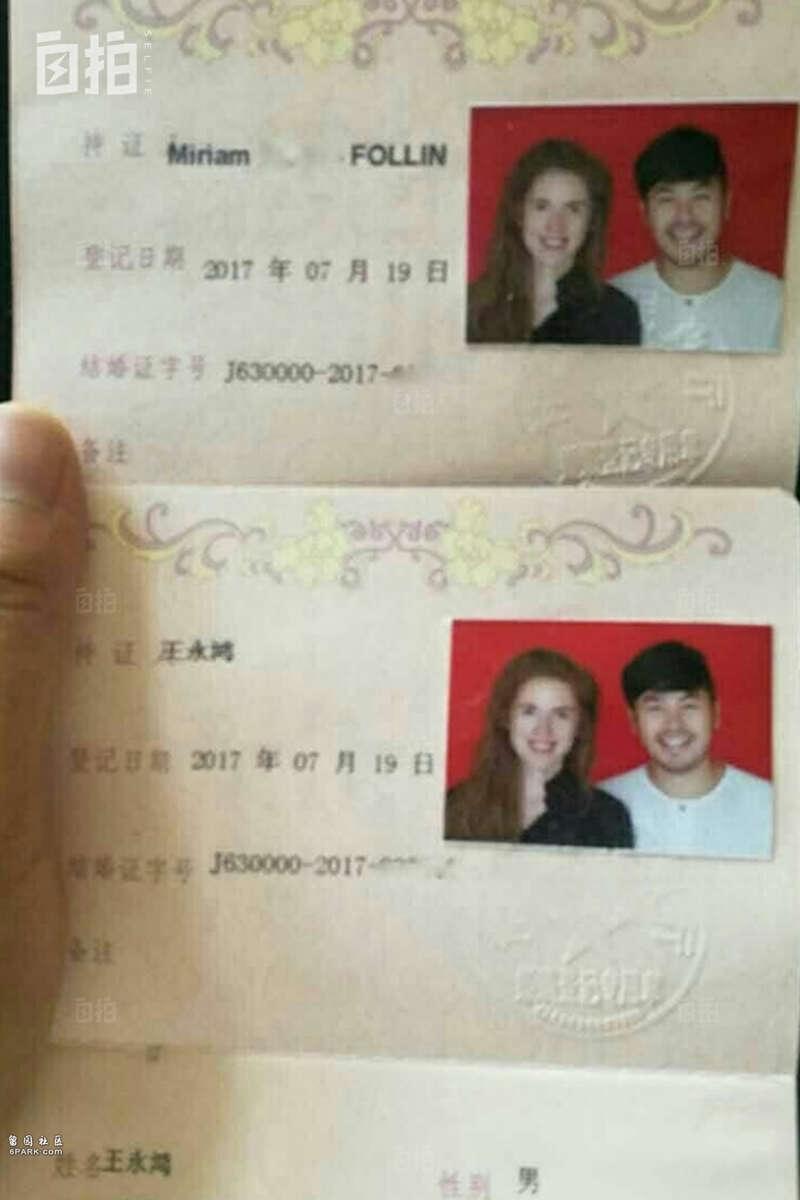

我和永鸿在海边订了婚。 我和永鸿的结婚证。

我和永鸿的结婚证。一开始我们并不想办婚礼,但是我的公婆很希望我们可以办一场。于是在第二年夏天,为了让二老开心,我们在村里办了一场传统婚礼。婚礼决定得很仓促,我家那边只有我妈妈和弟弟来参加了,姐姐和爸爸都因为工作没有来成。我和永鸿希望婚礼简单点,于是选了很简单的红色礼服,婚礼的程序也没有安排得很复杂。

我们在婚礼上。

我们在婚礼上。婚礼当天我住在酒店里,永鸿要来“接新娘“,他凌晨就来敲我的门,努力过了伴娘和伴郎的开门关,在房间里找了鞋,然后一路把我抱进了车里,在路上我差点掉了下来,我一直很担心他抱不动,不过幸好最后永鸿顺利走完了这段路。

我们在青海的仪式跟瑞典的婚礼太不一样了。我还被放进一个小推车,我公公推着车绕着村子走了一圈,宾客们跟在小推车后面边走边跳舞,人们还给我公婆画了花脸,给他们穿奇怪的衣服,逗他们玩。作为新娘子,我当时觉得有点不知所措,因为并不知道婚礼上会发生什么,但整个仪式走完以后,我觉得挺特别的,很有意思。

我和我妈妈、永鸿和他的爸爸妈妈一起在婚礼上。

我和我妈妈、永鸿和他的爸爸妈妈一起在婚礼上。2018年的3月3日,我和永鸿起了个大早,发现我怀孕了。因为是3月3日发现怀孕的,我和永鸿决定叫宝宝“三三”。 我是熊猫血,由于担心怀孕期间出事,在青海举行完婚礼之后,我跟妈妈和弟弟一起回到瑞典待产。

在瑞典生完三三后,2019年1月,我们带着三三回到了青海,跟阿爷阿奶一起生活。我一直不怎么喜欢城市。城里到处都是噪音、到处都是人,这一切都让我很容易分心,觉得压力山大,但在乡村或大自然里,我浑身舒适,又安静又放松。

我和三三在陕西一个农村的玉米地前。

我和三三在陕西一个农村的玉米地前。大学的时候,我和几个朋友搬到乡下住,我们在院子里种了土豆、甜菜、番茄、草莓,从8月到9月,我们总有几顿饭可以完全靠自己种的菜解决。我一直希望我们可以多种一些食物,慢慢地做到可以自给自足地生活。

在中国探索的这些年,我发现中国的农村就有这一种特别的、自给自足的生活方式,人们吃自己种的米面蔬菜,并不需要像我们在瑞典时那样,什么都要去超市买。我对这种生活着迷极了。于是只要条件允许,我们总是住在青海农村。

我常常和永鸿、公公婆婆一起下田锄地、种土豆、摘花椒,我们用自己家里的粮食磨面,再做成拉面、面包和其他食物。在永鸿和公婆的支持下,我们还把家里的院子改成了有机菜地,在地里种上蔬菜。一直以来我所向往的生活,在青海农村实现了。我公公婆婆帮我实现了这个梦想。

在青海,我和大家一起收割油菜籽。

在青海,我和大家一起收割油菜籽。农村当然也有一些不方便的地方,我们在农村的家只有旱厕,冬天的时候会冻屁股,家里也没有供暖系统,我常常因为冬天太冷而选择不洗头,拍视频的时候戴个帽子了事。但我还是很喜欢村子里没有喧嚣的生活,也很喜欢对我照顾有加的公公婆婆。

去年,我们打算把在青海农村的房子改造一下,铺上地暖,将旱厕改成冲水马桶,虽然我并不介意房子原来的样子,但有了孩子以后,还是有些不方便。而且,我觉得一个舒服、漂亮的居住环境,能给人更多的安全感和幸福感。

我们在青海的房子和小院,这是改造之前它的样子。

我们在青海的房子和小院,这是改造之前它的样子。在我们团聚、领证、结婚的这段时间,我们遇到了许多的挑战,甚至有时候过得有些艰难。

2017年,永鸿创业被骗,欠下了三十万左右的债。那是在我回中国跟他团聚之前,他和别人一起做电视购物卖枸杞,货都包装好发走了,中间人出了岔子,货款没了着落,一直没收回来。

一开始,永鸿并没有意识到事情有多严重,随着时间推移,这些钱一直没能要回来。前期投入的枸杞的钱、包装的钱,都是永鸿四处找亲朋好友借的,货款没到手,债却等着要还,永鸿一度因此陷入抑郁。

在我决定回中国跟永鸿一起生活之前,他在电话上告诉了我他创业被骗的事情,他当时非常不安,但我觉得没什么大不了的,两个人在一起,应该有问题解决问题,有欠债一起还债。

怀上三三的时候,我们的经济状况几乎跌到谷底,那时我常问永鸿,“老公,还有多少钱”,有时就只有十几块二十几块。2018年夏天在瑞典待产期间,我去当地的一家商店打工帮忙还债,每个月能赚两三万块钱。我一直不喜欢那种太稳定的“正经”工作,另外也为了随时方便回中国,所以基本上都选择打零工的活。

永鸿在国内,几乎每天都很焦虑,一边是欠的债,一边是即将到来的孩子,他总想着自己能多干些活挣钱。听说送外卖很赚钱,一个月能挣一万多,他就一边卖枸杞一边送外卖。一次,他在送外卖的路上被拉货的车撞了,翻了好几个跟头,好在没有受什么重伤。但我听了以后很担心他出事,不许他再去送外卖。他又想办法,去一个中医师父那里打杂工。

我们一起把每一笔欠款都写了下来,打算一笔一笔地还。银行那边催的急,只好先从我妈妈那里借了几万块救急。虽然经历这些艰难,我却一直没有想过放弃,我一直是个乐观的人,相信一切都会好起来,我也总是这样鼓励永鸿。

好在我们的生活中也总是有好的时刻,正是这些好的时刻,支撑我们度过了艰难。儿子三三的到来给我们增加了许多欢乐,2020年我又怀上了二胎,为人父母的感觉很美妙,我很喜欢。公公婆婆自然也非常高兴,一家人其乐融融。

我开始在网上分享一些我在中国生活的视频,2018年,我参加了外文局举行的一个国际短视频比赛,拿到了大奖,得到了三万块奖金。有了这三万块钱,永鸿给我买了一个相机。

2019年,我的视频获得了外文局举行的“第三只眼看中国”国际短视频大赛大奖。我们一家一起去了颁奖典礼。

用这个相机,我又拍了更多的故事。2019年,我拍了我和婆婆的故事《婆媳录》,在人民日报举行的短视频大赛上获得了三等奖。获了这两个奖以后,我们开始收到一些短视频网站的邀请,自媒体事业渐渐有了起色,同时,我和永鸿开始做“米粒的一家”这个品牌,卖有机枸杞,也卖我们和藏族朋友一起研发的手工香皂等东西。

就这样我们一点一点地赚钱、一点一点地还债,在2021年我31岁生日那天,我们终于把欠的债都还清了。我一直相信,一切都会好起来的,现在确实也是这样。

我和婆婆做的包子。

做自媒体以后,总有人评论说永鸿把我”骗“来了中国的农村。我觉得这种想法很奇怪,因为永鸿并没有违背我的意愿将我留在这里。我来中国的农村生活,是因为我热爱这里。而且,作为一个自由的、在中国和瑞典之间往返多次的成年人,如果我被“骗“了,我不愿意待在这里,随时可以选择离开。

现在,我们一边做自媒体一边卖手工香皂等货品,每个月能进账一两万,一家四口已经能自给自足。我们刚刚开始直播带货,永鸿每天一大早就开始忙,争取一天播两次,一直要忙到晚上十点、十一点。

回到疫情后开放的中国,已经在青海农村满足了有机生活梦的我,开始想要满足我的第二个梦想:花半年的时间去自驾游中国,在这期间拍纪录片记录中国的非遗传统技艺,我和永鸿正在紧锣密鼓地为这件事情做准备。