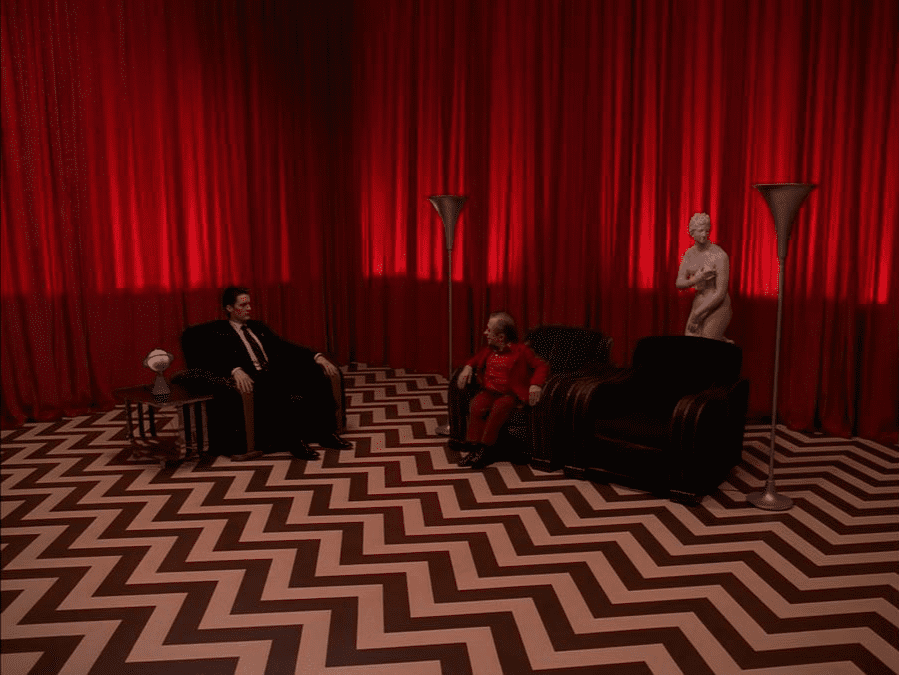

本文来自微信公众号:问题青年Wonderers(ID:openyouthology002),作者:孙飞宇(北京大学社会学系副教授),郝汉(媒体人、节目策划人),原文标题:《与过去和解,才意味着成长吗?|有点东西》,头图来自:《去他*的世界》剧照

在心理学泛滥的当下,人们习惯性地用“童年”,去解释自己性格上的缺陷,或者是在生活中遭遇的困境。本我、自我、超我、潜意识……这些由弗洛伊德创造的概念,也融入了人们的日常用语,足见他对当今社会的影响。

而在社会学的视角中,弗洛伊德将人类历史进行“精神分析”式的解读,提出较悲观的看法,即文明不是不断进步的。但是在个体层面上,弗洛伊德主张人需要成熟起来。儿童虽然是人的一个实质特征,而人不能永远是儿童,还需要一个理性的、成熟的发展方向,他期待现代人能在这个意义上变得更为成熟。

在 JustRead 夏日播客读书月——“作为社会学家的弗洛伊德”读书直播活动上,由媒体人郝汉主持,邀请到北京大学社会学系副教授孙飞宇。以孙老师的新作《从灵魂到心理:关于经典精神分析的社会学研究》为起点,两人围绕“精神分析”“命运”“童年”“自我”等关键词,聊了聊在这样一个充满焦虑的时代,青年人对童年、家庭、欲望,良好生活,乃至社会的前途的思索,可以从弗洛伊德的思想中获得哪些慰藉与启发?

*以下是活动文稿摘选

“焦虑”是有个体意识的体现,不焦虑才有问题

郝汉:我们今天处在一个充满了焦虑的时代,从大环境的不确定到小生活的摇摇欲坠。理解弗洛伊德,对当下的年轻人能形成怎样的慰藉或者说启发?

孙飞宇:许多年轻人读大学之后,第一个感受往往是孤独迷茫或者说焦虑,因为从这一刻开始,他要从之前所处的社会网络中出来,去面对全世界,这是个体生成的过程。当然,有的年轻人可能没有上大学,但是他要进入社会,去工作,去谋生。在这个过程中,他同样要独自面对全世界。

几乎所有早期经典社会学家都关注到了这个问题,这也是今天中国社会中的年轻人正在经历的。

我们的自我认同需要,从一个偏共同体的、偏家庭的,逐渐地转变成偏个体的、偏自己的。你需要独自面对自己的需要、自己的情绪、自己的价值、自己生存的意义,所有这些都建立在谋生基础之上。每一代年轻人都会认为,自己这一代年轻人跟前人不一样。而你的父母在年轻的时候也是如此,他们也会觉得自己父辈不理解自己,也曾经有过迷茫、焦虑、不安状态。

我们都知道,无论是马克思、韦伯还是涂尔干都敏锐地观察到现代社会出现后一个重要的特征,就是个体的生成。在涂尔干和滕尼斯那里,指的是从过去的传统,从处于共同体的状态——家,村庄,亲属关系——走出来,来到个体化的状态——成为你自己。这个过程是每一个处于现代化进程中的人都没有办法避免的。这个过程必然伴随着大量令人不安的现象。

经典社会学家涂尔干写作《自杀论》时,他所面对的是在法国蔓延了将近一个世纪的自杀浪潮。我们甚至可以说,而马克思·韦伯在中后期的整个学术工作,都是在为这样的个体思考。

弗洛伊德并不相信现代社会可以产生出跟所谓欧洲传统社会或人类传统文明有多么不一样的新的文明形态,从他的角度来说,这种个体化的过程是一个从儿童期过渡到成熟个体状态的过程。

弗洛伊德曾经说:我不屑于区分文明和文化这两个概念。当时,欧洲人用文明这个概念指称过去两三百年的发展中所创造出来的科学技术、礼仪、社会制度等产物。他们以一种线性历史观,自认处于历史的顶端。欧洲人用文化这个概念指称偏地方性、偏保守性、偏深刻这种与众不同的东西。文明和文化的区分意味着什么呢?这意味着,很多人假定现代社会有一个发展的历程,意味着现代社会可能发展出一种跟传统社会不一样的、更好的人类文明的形态。

但是弗洛伊德并不认可这一点,他觉得科技的发展固然会令我们更加成熟,但是人类社会未必因此就能走出一条新路。他不屑于区分文明和文化这两个概念,因为他觉得人类社会无非是在威权型的统治和人人平等的民主之间的永恒轮回。这是人类历史的主题。

在个体层面上,弗洛伊德主张人需要成熟起来。儿童虽然是人的一个实质特征,但人不能永远是儿童,还需要一个理性的、成熟的发展方向。他期待现代人能够在这个意义上变得更为成熟。

这是他思想中的张力。他一方面认为,人类会永远不断地在两种政治形态之间打转;另一方面,他对未来仍然充满了一定的期待。这是弗洛伊德在其他几位经典社会学家之外提供的非常独特的视角。

对于中国社会普遍存在的个体化所带来的焦虑不安的状态,弗洛伊德的思想还有一个有启发性的部分,是让我们认识到这些状态本身就是人之为人的实质,是人走向个体、走向成熟的自我的必经之途,所以不必对此种状态担心害怕。

什么样的人才会不焦虑?那些没有个体化的人,那些不去思考自我的人是不焦虑的,因为这些人作为一个个体尚未成为问题,尚未发生对自我的思考。当一个人成为对自己负责任的、成熟的、有独立思考能力的个体的时候,他才会焦虑。人思考和反思的时候才会焦虑,当一个人不思考、不需要去思考或没有能力去思考的时候,当然也就没有孤独和不安的感受了。

而弗洛伊德告诉我们,这些并不可怕,作为个体或作为群体的我们,是有可能也有能力走出这样的状态的,否则他自己也不会穷其一生去做治疗的工作了。

每个现代人的命运都是俄狄浦斯

郝汉:您在书里说,理解弗洛伊德有助于我们理解社会的本来面貌。现代社会学的奠基人,比如涂尔干、马克思和韦伯等所试图理解的,都是现代社会在欧洲历史中何以可能的问题,而且他们都给出了自己的回答。

在这个问题上,弗洛伊德是通过将著名的古希腊悲剧《俄狄浦斯王》翻捡出来,再对它进行了精神分析意义上的现代阐释去回答的,他从俄狄浦斯的个案推演了人类及社会的来龙去脉,并提出了自己对文明与人性的总体观念。

孙飞宇:俄狄浦斯是一个弑父娶母的故事,来自索福克勒斯的著名悲剧《俄狄浦斯王》。故事简单地讲是,俄狄浦斯作为国王发现自己所处的国度遭到了瘟疫等灾难,而他想找出灾难的原因,这成为了故事的开始。而整个故事的过程其实就是俄狄浦斯王不断地发问,不断地有人来回答。

弗洛伊德说,这个“一问一答”的过程基本上就是精神分析的过程,在不断提问和回答的过程中,俄狄浦斯逐渐认识到他自己的命运到底是什么。

俄狄浦斯在很小的时候就被生父抛弃,后来被邻国国王收养。长大之后,他知晓了关于自己将会弑父娶母的神谕,为了避开这一命运,他就逃离了他以为是自己生父生母的这个家庭。但其实,他的逃离,恰恰是他踏上自己命运的开始。在旅程中,他遇到了自己的生父。由于简单的口角,他拔剑杀死了他的父亲,之后遇到了著名的怪物斯芬克斯,这个狮身人面的怪物每天向往来行人出一个谜语。这个谜语特别有名,就是“什么东西在早晨四条腿、中午两条腿、晚上三条腿?”当地人许诺,谁能够答出谜题,他们就相信他是有智慧的人,并且尊奉他作国王。

因为俄狄浦斯从小腿有残疾,他对身体有非常深刻的理解,他敏锐地抓住了问题的关键,答出了这个问题的答案。当然,大家都知道这个答案就是“人”。他因此成为了国王,娶了其实是他的生母的王后,并且生了孩子,于是“弑父娶母”命运神谕就此完全应验。

俄狄浦斯王正是在与各种人一问一答的过程当中,逐渐知晓了自己真正的命运。他此前虽然猜出了斯芬克斯谜语的谜底是人,但人又是什么呢?虽然他被公认是一位有智慧的人,而他却看不清自己真正的命运是什么。他极力挣脱命运的过程,恰恰是踏上自己命运的历程。

弗洛伊德说,这个戏剧里其实有两条线索。一条线索是,他看得到自己的行动、命运和选择。在这个过程中,他一直自认为自己是一个理性的人、是一个有智慧的人,并且因此而成为这个世界的王。但此外的一条线索是他所看不到的、不知道的真正的命运,却自始至终一直都在主宰着他,他越是以理性的选择和行动来发展他的人生,实际上就越堕入到所谓的命运当中。

而在这个意义上,俄狄浦斯何尝又不是我们每一个对理性而自负的现代人的象征?

弗洛伊德这才逐渐把对俄狄浦斯个人的理解,转移到了对欧洲文明、历史以及宗教的理解。

他认为,俄狄浦斯情结是精神分析最核心的纽带,它既能用来理解个体身上的病症,同样可以用来理解整个欧洲的历史命运。

而在这一点上,弗洛伊德是相当悲观的。他认为,自恋的男性永无机会真正成熟,任何的革命性的政治永无可能超越幼儿式依赖以及政治权威主义,因此文明不是不断进步的,历史就像一个人一样将在俄狄浦斯式灵魂辩证法(动物性的本能与社会性的抑制)中永恒轮回,人类将在(成年的规训后的)理性(如和平状态)与(童年的原初的野蛮的)非理性(如战争状态)之间摇摆。

教育是一场系统性的遗忘,但“儿童”不会随着成长消失

郝汉:弗洛伊德基于俄狄浦斯情结的对于童年的发现,其实深深地影响了人们对于记忆与过往的审视。如今人们常常会把在学校、职场、亲密关系等社会场域遇到的问题,归结到要从童年、从过去、从原生家庭去理解自己,这些言说背后似乎都存在着弗洛伊德的幽灵。您在书里说,对个体而言,经典精神分析其实意味着一种成长与再教育。这要如何理解?

孙飞宇:我们通常说,在弗洛伊德的思想出现之前,人类没有童年。这其实是说,在弗洛伊德思想出现之前和之后,我们对于儿童的理解是不一样的。我个人觉得,从弗洛伊德的角度来看,在他之前,欧洲文明对于人尤其是对于童年的理解,在启蒙运动之前和之后,其实并没有太大的区别。

比如,卢梭的《爱弥儿》。在这部著作里,卢梭塑造了一个儿童的形象:爱弥儿从刚出生的婴儿逐渐成长为一个成年人。爱弥儿成长的过程也是卢梭教育的过程。从弗洛伊德的角度来说,卢梭在《爱弥儿》书里塑造的爱弥儿的形象与此前欧洲人对于儿童的理解,其实并没有太大的区别。

在之前,欧洲人也会将儿童理解成纯洁无瑕的、非性化的、没有任何利害关系的、没有权力欲的小天使形象。其实很多文化中对于儿童都是这种自然的理解。

比如,很多宗教画里对童年的耶稣基督的描绘,是纯洁无瑕、与人世无关的儿童形象。而且耶稣基督的降生本身也是一个无性生产的过程,即超出了一般人世间的生产轮回的形象。我在书里分析了为什么人们会把这种儿童形象视为人类的希望。

而弗洛伊德不同。在他的性理论中,一个非常重要的讲法就是儿童是有性的。不仅如此,他把儿童讲成了一个“恶童”的形象。

什么叫“恶童”?就是说,儿童有性的诉求,有性的行为,有跟人之间的权力关系。恰恰由于儿童尚未介入成年人的世界,没有受到文明的驯化,所以其形象是一个可以违反所有伦理道德,没有任何边界的存在物。

弗洛伊德说,在儿童七八岁进入学校教育之后,会有深刻的变化。弗洛伊德在这里用了精神分析里面非常重要的一个概念,就是“遗忘”。学校教育往往是一个人遗忘的开始。

为什么遗忘呢?因为他此前大量的经历,他的欲望、诉求、想象,他在儿童阶段的人生经验,都不被这个社会的道德要求所允许。所以,人在接触教育之后,会经历一场系统性的遗忘,忘掉当年的诉求与性的经历。这种理解跟此前的欧洲文明是完全不一样的。

前面提到了弗洛伊德精神分析还有一个非常核心的概念,无意识。他认为,人经历的所有经验都不会消失,哪怕遗忘了,遗忘不代表它不存在。它都存在,只不过是以无意识的形式存在,时时刻刻伴随着你,而且往往富有活力,有力比多附着其上。

这里面特别令人容易误解的是,弗洛伊德对于无意识有着非时间观的理解。

所谓非时间观,就是在无意识中,我们所有经历的经验都在当下同时存在。所以,一个人同时也是他经历过的每一个当下的集合。这就意味着,并不会因为我们度过了童年期,就不再是儿童。恰恰相反,弗洛伊德认为,儿童是任何一个人之为人的实质构成部分。

我在书中说过,这个世界上,无论是谁,从弗洛伊德的角度来说,只要是人,他就必然是某一个人的孩子,他就必然有父有母。孤儿也是如此。无论这个人是 2 岁、30 岁,还是 50 岁、60 岁。

我记得一个特别感人的小故事,来自于一个朋友。他有一次跟一位非常令人尊敬、年纪比较大的领导在一起出差。在路上,这个老领导情绪非常低沉。他问说怎么了?老人家说:我的父亲去世了。他说,我的母亲多年前已经去世了,我的父亲现在也去世了。他说,我现在的感受就是,我变成一个孤儿了。

所以,儿童这个属性不会因为一个人成年,甚至成为中年、老年,度过了儿童期就会消失。这是在弗洛伊德出现之前和之后,欧洲人对儿童的理解一个非常大的不同。

人确实有理性的状态,但相当有限

郝汉:除了颠覆当时欧洲人对于“童年”的认知,弗洛伊德似乎还挑战了启蒙观念中对于人类理性的乐观。

孙飞宇:弗洛伊德把自己理解为与哥白尼、达尔文等人并列、足以改变人类文明史的一个人物,而不仅仅是一位心理学家。

他认为,哥白尼打破了人类在宇宙观中的自恋,也就是认为地球是宇宙的中心。达尔文则在这个基础上指出人类不过是漫长的进化链条中的一环,进一步破除了人在地球上的自我中心主义,人并非万物之主。而弗洛伊德则说:我不过是延续了他们的工作,继续向世人证明,甚至在人的身体这个躯壳里边,人也不是自己的主人。

和哥白尼与达尔文相似,弗洛伊德的确挑战了当时欧洲人若干重要的关于这个世界的理解。这个挑战就是,弗洛伊德认为人的理性是有限的,理性只不过是从人的非理性状态当中发展出来的,它固然受到这个社会的要求或者是绝对律令的要求,并且要去控制自己的非理性状态,但非理性的状态跟理性状态比起来,力量是非常巨大的。

所以,如果要理解人,就一定要把人理解成一个“总体性的人”。人确实有理性的状态,但是他认为人还更大的部分、人的整体性存在、人的命运,人的无意识状态。

我们都知道,弗洛伊德认为“性”是理解人的重要线索之一。有人会批评他的理论“泛性论”,就是从性出发去解释一切,并且抬高性的位置,有时也被认为是性解放的思想之源。弗洛伊德实际上对人们将他与这样的“泛性论”联系在一起特别恼火,他一直自认自己并不是一个“泛性论者”,恰恰相反,他认为人的实质就在于人的自我控制,或者说人的冲突性,人是要时刻不断地控制住自己的一种生物。

他认为,人之为人是要时时刻刻去控制住自己体内随时随地存在的欲望、冲动和非理性的要求。所以,性确实是弗洛伊德理解人的非常重要的线索,但是在他看来,性本能和人的社会性之间的冲突,才是人的实质。这样的理解对于启蒙运动之后尤其对于 19 世纪末 20 世纪初的欧洲人来说是非常难以接受的。当时有人形容他的理论,像手榴弹一样有结结实实的爆炸力。

从这个意义上讲,如果仅把弗洛伊德理解为心理学家是不公平的。

弗洛伊德,不只是心理学家

郝汉:为什么说弗洛伊德不仅是一位心理学家,而还作为社会学家而存在?

孙飞宇:时至今日,许多弗洛伊德的汉译作品,包括流行文化和教科书,仍把弗洛伊德作为一位重要的心理学奠基人。虽然事实如此,不过,我在博士期间阅读了很多弗洛伊德原著,从他个人的自我陈述、他对精神分析理论的阐述,以及结合对于西方文化和文明的理解过程,我逐渐认识到,仅仅把他理解为一位心理学家是不公平的。

弗洛伊德本人的思想诉求、对精神分析的期待和理解以及所做的学术研究,所有这一切,都使得他不能仅仅被视为一位心理学家。用他自己的话来说,他期待“精神分析”可以和科学、宗教、艺术并列,被视作人类的伟大创造,而不局限在某个学科或某种治疗方法中。

在 18 世纪 90 年代,他有着自身癔症症状(如,多梦)的困扰,加上父亲的离世,他在这方面的症状开始加重,并由此展开了自我分析——从对自己的梦的分析入手。多年治疗的经验,加上这个自我治疗,最终变成了一个深度的自我理解与自我认识。

在弗洛伊德这里,自我分析最终变成一趟自我认识的旅程。

这场旅程的结果,就是《释梦》这本书。这本书从对梦的解析出发,逐渐牵涉欧洲的文化与历史。当他提出“俄狄浦斯情结”这个概念的时候,这本书就已经成为了一部思想性作品,或者说是欧洲人对欧洲文明的自我理解的伟大作品。

总结起来,弗洛伊德终其一生是从对于自我的研究,来到了对于欧洲人的研究或者说对欧洲文明的研究,他的经典精神分析一直都是以文明与人类社会作为主题的。

正是在这个意义上,我才会说,弗洛伊德是一位社会学家。甚至仅仅把他理解成社会学家也是不够的,他是一位伟大的思想家。

社会分层、性别研究、家庭研究、贫困研究、城市研究和农村研究等,是如今我们熟悉的社会学研究主题与领域。但是我们不能因此窄化社会学,忽视社会学自诞生之日起的根本性任务,即对于人类文明加以审视、反思和研究。这一任务在今天越来越被遗忘了,如同我们今天越来越遗忘了弗洛伊德本来面貌一样。

本文来自微信公众号:问题青年Wonderers(ID:openyouthology002),作者:孙飞宇(北京大学社会学系副教授),郝汉(媒体人、节目策划人)