本文来自微信公众号:故事FM (ID:story_fm),讲述者:王柳云,文案:聂丽平,原文标题:《当清洁女工成为画家:50岁,我的绝望终于有地方放了 | 故事FM》,文中图片来自讲述者和小聂,头图来自:视觉中国

今天的讲述人王柳云是一个清洁工。每天早上六点,她就开始在北京二环的一座大厦内奔忙:清扫厕所、楼梯、会议室,擦拭洗手台、栏杆、窗台……

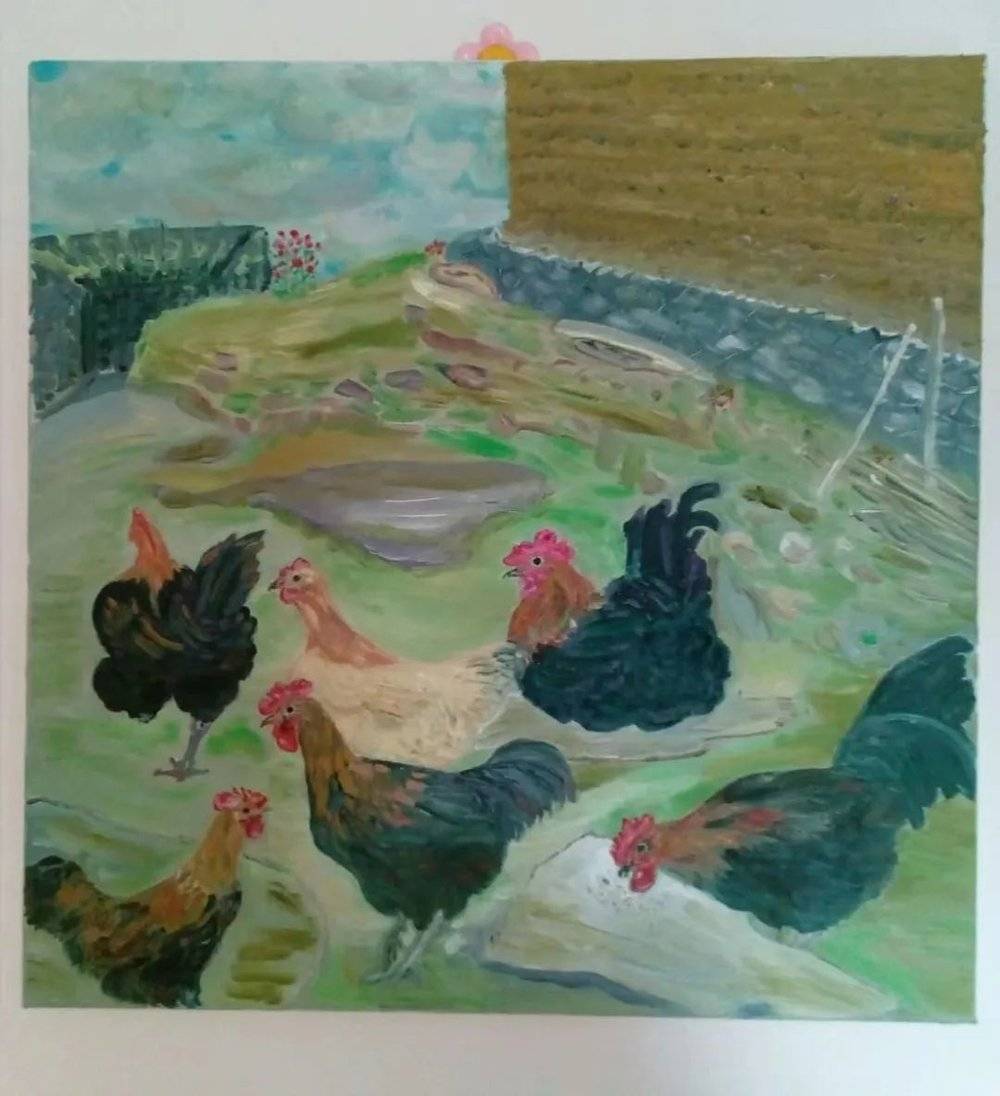

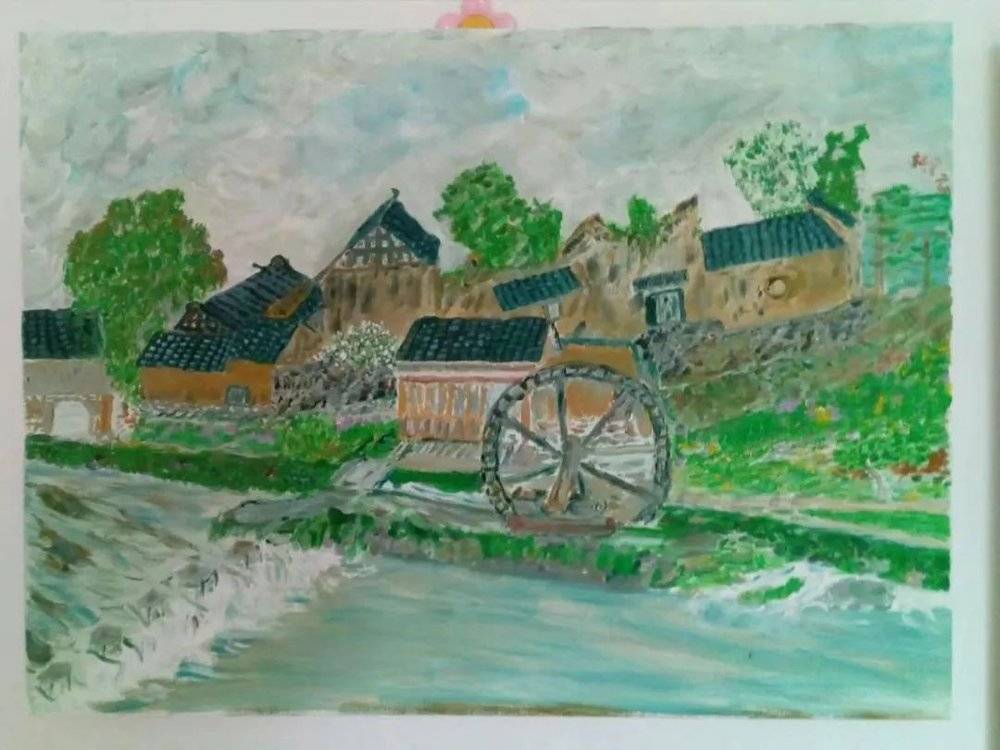

而工作之外,她还有另一重身份:一个画家。余暇时候,王柳云拿起画笔,蘸上颜料,开始在画板上涂抹出另一个世界。山河湖泊,家禽走兽,都在她的笔下流出。

这一切始于她 50 岁那年做的一个决定。

1967 年,王柳云出生在湖南新化的一个农民家庭,父亲残疾,家境贫寒。她从小聪慧,喜欢读书,却不得不在高中辍学。

后来,她经历一段糟糕的婚姻,丈夫家暴、出轨。好不容易摆脱,新的婚姻却仍然谈不上幸福:丈夫性懒体弱,生存能力低微,于是,王柳云几乎承担下所有生计负担。她去流水线,去宾馆,去饭店,她做服务员,做保洁,打工半生,却依然贫穷。

她觉得自己始终在一个牢笼里。

50 岁那年,她决定去学画画。而这个决定,成为改变她生活的一个契机。

一个从来没有画过画的清洁工,到底是怎么开始画画的?通过画画,她真的可以实现自我,走出现实的牢笼吗?

一、“我一定要去”

我画画属于因缘际会。

我看到央视第九频道的一个纪录片,记录福建屏南这个地方免费教画,所有人都可以去,人人都是艺术家。我就非常好奇,好像有点喜欢,好像也有点向往。因为画画应该是一个非常高尚的职业,那些画家我们根本就见不着,他们都待在高楼大厦里。居然还有一大片的地方,有那么多人在那里画画。

我最记得这个纪录片拍了一个老太太。她 60 多岁了,穿得也土了吧唧,就到那里去画一盏马灯。马灯就是煤油灯,上面一个玻璃罩子,底下一个底座。那盏马灯玻璃都没有了,就放到那里给所有的人来画。

我在电视里反复看那个老太太。第一天,第二天,第三天,她还画得不行,画到她自己都觉得非常失望。但是一个礼拜以后,那老太太还是把那盏马灯画出来了。

我觉得很神奇。嘿,她这么老了,一点文化都没有,真的学会了。

我想着那我一定要去。

那个时候我还在我们县城上班,在宾馆做服务员,或者在饭店里帮人家洗菜。觉得一辈子就是为了活着而活着,老是在那里赚钱、养家、养活自己。我觉得非常无聊,非常枯燥,好像在坐牢一样。我向往的就是读一点书,或者能够到我喜欢的地方走一走。

我就想,那里有免费教画的,我想去试一下。

二、“这是个天才”

2017 年过完年,春天我就去了。3 月 8 号到的屏南。

到了之后,一个年轻的助理给我三块画板、两支画笔。颜料是公共的。无数的画架摆在那里,也是公共的。人家画完走了,你就可以到那里画。

我一去就指定要画那盏马灯。因为我在电视上反复看,我就跟人家比一下,看我到底怎么样。

开始的时候兴致很高,结果一画,根本不是那回事,根本画不出来。那个马灯的底座生锈,是一种褐色,我一画就涂成一团了。

实在没办法,我就想请别人来教,又去找了那位助理。助理也不教我画画,人家说,只有你自己想出来的东西,才有收获,教了没用。

助理只说画得好。我画得连狗屎都不如,助理还说画得好。

没有办法,自己逼自己一定要把它画出来。

我就想小时候在没有电之前是点煤油灯的,灯光是昏黄的。我试想这盏马灯已经点亮了,然后根据想象中灯光的颜色,把颜料调成橘红色的。灯周围的颜色亮一点,远一点就暗一点。把光圈一圈一圈表达出来。把光圈画好了,就能衬托底座了。

那个助理就过来了,说,很好,像梦幻一样。

画了几个小时,王柳云完成了她的第一幅画:一盏破旧的马灯。虽然那时候并不觉得画得有多好,但至少,她真的画出来了。她安下心来,觉得可以留在这里继续画画。

第二天,她又画了破板凳和紫罗兰,竟然都画了出来。等到第三天,她画出当地农民戴的帽子时,画室的创办人林正碌注意到了她,专门拍下了她的画。

画场里那位老师,就开始关注我,每天来看。

他说,哇,画得好。这是个天才。

王柳云所说的林正碌,原先做买卖行画的生意,后来开始在福建屏南县双溪镇等地方的村子里做“人人都是艺术家”的公益绘画教学,鼓励“每个人自然而然地画自己感兴趣的东西”。[1]

来他画室学画的人,有农民、残障人士,还有来自城市的中产阶级和年轻人。林正碌为他们提供场地和画具,同时在网上售卖他们的画作。

王柳云的一幅画也被他挂到网上,卖了 150 块钱。

这 150 元对于我来说,真的不是钱的问题,是把我的信念提起来了。

证明我行,我有天赋。因为我从来没画过,也从来没在哪里学过,连想都没想过。

三、让自己快乐一点

原本,王柳云只是抱着好奇与试探的态度——到双溪的时候,她身上只带了三百多块钱,她只想呆上几天,感受一下这个地方是不是真的像电视上说的那么神奇。但来自他人的肯定让她生发出莫大的信心,她决定继续在这里学下去。

画室的工作人员也鼓励她,等到她画出七到十幅画以后,就帮她办一个展。

但在这儿呆了一个星期,王柳云身上只剩下一张火车票的钱。她决定先回一趟家。

我就信心非常足,跑回家在信用社借 5000 元。

为什么要借钱呢?因为我这么多年家庭条件是这个样子,所有的钱就是盖了个房子,把小孩养大,我丈夫身体一直不好,也没有赚什么钱,就是我一只手。吃的在嘴里,睡的在床上,没有剩一分钱。

回双溪去就是想,既然我能行,我就学呗。学完了没钱了,我就回来打工。

对于我来说,一辈子受罪受够了,根本就没指望实现什么了,就是让我自己快乐一点。画画是我喜爱的东西。打个比方,我想到哪里去看一片风景,或者我喜欢那条河流,我看到水从石头上跨过去激起波浪,也能够让我开心。

“我有天赋,我能画画,画画使我快乐”,怀揣着这样简单的想法,王柳云借了五千块钱回到双溪。

在这里,她住在 20 块钱一天的宾馆里,女儿帮她在网上买来电磁炉,她每天就在楼下的角落里支上一口锅做饭。生活粗糙而充满乐趣。她总是五点多就起床,骑自行车或步行去镇子里、村里写生,再带着那些看到的风景回来画画。

她度过了相当快乐的一段时光。

我每天早上先到镇子上转一圈。看见喜欢的房子,我跟人家打个招呼,就进到人家家里,看看他房子的结构,檐怎么飘的,瓦是什么颜色。

第四层是阁楼,上面基本上一层灰,我也去看,把自己弄得像只老鼠一样。我就喜欢看这些。

另外我要画山上的风景,以及周围那些村庄,瀑布,小溪流,九十度垂直的山崖,还有山上那些奇奇怪怪被风吹得歪七歪八的树。我最喜欢那些歪七歪八的树了,那样画出来才好看。

一开始我是没手机的,就是拿一个本子把它横条竖线这样画下来,然后用钢笔写上颜色。回来就凭着记忆画,进步很快。

之前我过得非常郁闷。在工厂里打工,或者在饭店里洗菜,我就想这个月到什么时候要发工资了,我家里哪里要安排,我老公又欠多少债了。

那是很痛苦的。痛苦得就像刀割肉一样。

但是画画以后就不一样了。

画画的时候是非常愉快的。我在画画的时候,我人还在瀑布里面,在石头旁边,在想着流水,想着小溪底下那块石头被浸染过的颜色或者青苔的颜色,就不想别的了。

所以在那个时候,我就把所有不愉快的人和事,都忘掉。我看着你我已经不烦恼了,你已经与我没有关系了。痛苦就是从这里走出来的。

四、离开

画画的时候,王柳云似乎从牢笼里解脱了。现实生活里的贫困与失意,都被抛到了脑后,连身上的病痛也跟着消失了。她满心满眼的就是见到的风景与不断进步的画功。

但沉重的现实并不会真的消失。三个月后,王柳云借来的钱花光了。她不得不回到浙江县城打工。

但是好像到第五天的时候,林正碌老师派两个人开车子过来,说,回去吧。他大概给了我一万多块钱,把几十幅画带回来了。他先把钱给我,就是为了让我回去。

然后我们又把所有的画放到平台上,一下子卖掉几十幅。

那不信心又来了吗?难道以后我还可以靠画画养活自己?这个时候思维就进一步了。

王柳云似乎找到了那条实现自我的道路。她想,或许自己的确是有天赋的,甚至,这种天赋不仅可以将她的精神解脱出来,还能让她真正的以此为生。

有一段时间也的确如此。

根据媒体的报道,这一年,“农妇画家”、“脑瘫画家”等名头在网上走红,林正碌的画室来过上万人,媒体的宣传让这间宣称“人人都是艺术家”的画室红火了好一阵子。[2] 而王柳云是这间画室卖得最好的,两三个月间,她就卖出了四万多块钱。

但这种红火没能一直持续下去,到秋天的时候,王柳云就感到,画没那么好卖了,她渐渐断了可以在这里卖画为生的念头。她想,终究还是要回到打工的生活。

更重要的是,这里一切只能自学,这让她越来越感到不满足。

尽管林正碌一再劝说她留下,年底的时候,王柳云还是决定离开这里。

后来的时候我是不租房子了的,画场给我两层楼住,水电全部给我配好了。我只要花一点点生活费就可以。我可以在那里安然地生活多年。

在林正碌的眼里,我天生就是一个艺术家。他说,你一定要做一个艺术家,你要在这里一直坚持下去,就会达到一个境界,达到一定的水平。

但是我决定不留在那里了。

为什么呢?没有一个老师,学什么呢?就是我自己在学我自己。周围的山水风景我也走遍了,那不画到死机了吗?就像水流一样,你必须要得到新的水源,你躺在那里就成死水了。

五、像刀片吞在胃里

那么,要去哪里突破瓶颈,寻找新的水源呢?王柳云将自己的下一站定在深圳大芬村。那里是全国最大的商品油画基地,盛行流水线模式,批量复制出了数以万计的世界名画。

去之前,有人劝她,你的天分是纯天然的,去那儿会把天分弄坏。但到那儿之后,王柳云非常兴奋。她形容自己就像刘姥姥进了大观园,在那里,她看到了各种各样的画派,各种各样的技法,各种各样的人——从最有名的,到只是在流水线上重复地铺底色、画一朵花的。

她觉得所有人都是她的老师。

我这里临摹什么呢?临摹名画。我记得我第一幅画就临摹黄公望《富春山居图》中间的一个片段。

它本来是黑白山水画,我是用油画的方式临摹。结果费尽脑汁,左弄弄不出来,右弄弄不出来。

打个比方,因为我不会表达光影,那么我就从一棵树开始画。一棵大树长在原野上面,它这么庞大,长得这么枝繁叶茂,上面光影照着是那种颜色,中间是另一种颜色,你不可能一片绿色涂下来,这样画就糊掉了。它是根据光的渐进在变化,但是我表达不出来。

我画不出来,痛苦得不得了。

没有学成之前,那些痛苦都是在这里藏着的,很难受。打个比方,有一把钢片刀,生锈了,变形了,被我吞下去,吐不出来,排不出去。半夜起来都要痛苦得叹气的。

我肯定要解决这个痛苦的事情,怎么解决呢?你必须不断地学习。

那时候,王柳云买了大量的油画书册,还专门拜了一个师傅,常常为了师傅或同为画家的房东教的技巧跑到树林或者街上去观察;她还喜欢跑去时代广场看人画画,刚开始只是远远地站在窗外,时间长了,便也大胆地走到人家身旁,偷学些技巧。

而画画之外,她还得去酒店打零工养活自己,所以,她有一种急迫感,觉得必须抓紧每一天。

越是环境不好,你越是要努力学习。说不定你明天在这里活不下去,你必须滚蛋。

就像王柳云说的,在深圳的日子,是一种随时会结束的生活。虽然在这里,她收获和进步了很多,但最终,钱的问题还是绊倒了她,她被迫放弃了继续在这儿画画。

我在学画的时候,我老公在家里欠 2 万多块钱的账。所以我又急得像热锅上的蚂蚁一样,回来马上就去打工。

到了家里,我先生是这个德性。我在那里左奔右突,想要有一个出路,想要活得好一点,至少能活下去,他就坐在那里。反正不看见还好一点,一看见我就直接下地狱了。

然后我们那个地方就这么一点点大,互相都是认识的。我又不去学画,又卖不掉画了,我又成为那个地方的一个笑话。他们每天就这样指指点点。

我又过不下去了。进来也是一刀,出去也是一刀,那就是刀山和火海。

六、重新回去打工

在福建、深圳学画近两年,王柳云只想借此从现实的牢笼里挣脱出去,但最终——她说,她绕了一大圈,还是从地狱回到了地狱。

为了还老公欠下的债,王柳云回县城打了半年工,但她无法忍受一直生活在这样的环境里。下半年,终于,王柳云经人介绍,去了河南一个学校当美术老师。那里工资低微,但好在她可以安心一边画画一边教书。

然而,2020 年初,新冠肺炎在全国爆发,学校停课,她不得不另谋他路。此时她要面对的,还有她在当老师期间,丈夫在家里新欠下的近两万元债务。

过完年的时候就疫情了,对于我来说,玩一个月,锅里就只能煮水了,煤气都买不起了。

我愁死了,我就问了我老公一句话,这样下去怎么办?睡觉呗。他无所谓,他照样在那里摇摇晃晃地唱歌,该玩就玩,该躺平就躺平。哪怕你死了,你自己挖坑跳下去吧。他没有任何感情,冷血动物一样,连他自己都不关心。

无奈之下,王柳云想到只能去北京打工了。她想,就算全国停摆,北京也总是有工作可做的。

她想起在河南认识一个女孩,曾答应王柳云可以去北京找她。她给女孩打电话,说自己决定去北京打工,想在她那儿借住一阵。女孩很是为难,但还是答应了。

王柳云顾不得考虑面子或其他,硬着头皮买了最便宜的火车票就去北京了。隔离刚结束,立马就去了一个写字楼做清洁工。

在那里,我们有五六十个保洁,都在这个房间三分之一大小的地方吃饭,就像养鸡养鸭一样。这么拥堵,每个人的汗臭很重。

那里还有很多老头子,说很下贱的话。

画画在残酷的现实面前,似乎不再有用。

那时候,王柳云住在一个六个人的上下铺里,房间逼仄,堆满了旧衣服和茶米油盐瓶瓶罐罐,她感到窒息。在这样的环境之下,画画根本不再可能。

那个时候慢慢地在北京认识一些人,人家就介绍我在礼拜天休息的时候到各个地方去做计时工。我就想多赚点钱,到哪天能够有一点点钱,我可以离开这个地方。

但是后来我不去了。有的老板没良心,三天的活让你一天干完,逼你,跟到你屁股后面让你干这里干那里。你再这样多干两天会死掉的,他不把你当人。

我的妈,有一次我在二环工作。那天干完以后回左家庄倒车的时候,我直接在那里晕倒,在地上呕吐,很长时间爬不起来。

所以我后来下定决心,我就是饿死,我也不去干这个活了。

七、必须自己从困境走出去

零工不再打了,但王柳云迟早还是要离开那里。

她不能就这样像工具一样打工下去。

一年之后,王柳云在公司附近的城中村里租下一个只有六平米的房间,她辟出一个角落,支上画架,又重新开始画画了。

我住那么小的房子,又自己清出一平方米,星期天或者下班,就开始画。画得非常慢,那个时候心情不好。但是我必须要把自己从地狱里面拿出来,走向正常的心态,这是自我战胜的一个过程。

我一辈子都希望追求精神自由,我不想一辈子死死地打一份工或者在厂里上个班养活自己,我觉得这没有意思。并且我连养活自己的愿望都是这么痛苦。

我一画画以后,好像我的灵魂有一个地方放了。我之前的郁闷、忧伤、绝望,那些东西还在,同样是郁闷,同样是忧伤,同样是绝望,但是它们现在有一个地方放了,从前的时候就是随时随地背在身上,挂在脸上。

重新开始画画后不久,王柳云换了一份工作,待遇和环境比之前好上很多。公司也给她留出一个休息室。很小,大概只有三平米,就在厕所旁边。但王柳云很开心。每天下班或者休息日,她就在这里画画。

画画的时候,她不在这间狭小的房间里,而是在高山,在大海,在淙淙的溪流与翻卷的海浪边。

画画的确没能让她真的摆脱现实,但她说,生活没变,心变了。

被生活禁锢,被丈夫牵绊,是她前半生没有打破的命运,但她觉得,画画也是她的天命。

人,总有一种天命。打个比方,我养活一家人是一个天命,或者有人一天到晚打麻将也是一种天命。那我就是,我喜欢画画,画也爱我,所以我才能够画。画画能够让自己愉悦。

反正,有思维有意境,你就画。我一辈子都在观察自然界里真实的东西,所以我到了要画的时候,就像一位诗人写的,我的身体里一堆落叶,就是我的身体里面已经挤满了各种各样的思维,那么提起笔的时候,就是蝴蝶从窗口飞出来而已。

参考资料:

[1] 《第一财经日报》《谁制造了PK周春芽的农妇画家》,2016

[2] 《GQ》,《一个农妇,与她的美术课》,2021

本文来自微信公众号:故事FM (ID:story_fm),讲述者:王柳云,文案:聂丽平