我叫宁理(@演员宁理),是一个演员,现在已经人到中年。父母曾想让我当个工程师或者医生,我却选择了表演。我演过很多戏,但人到中年,才因为演《无证之罪》里的“变态”李丰田走红,成了网友口中的“国产杀手天花板”。

在上海坐公交车。我最喜欢的交通工具是公交车和地铁,还有共享单车。

上海戏剧学院毕业后,我在上海人民艺术中心工作了几年,看似顺风顺水,但却心里不安。27岁,我独自去美国闯荡,想过点不一样的生活,到了才发现,电影里都是“假的”,为了谋生,我送过报纸、干过房屋中介,差点在邮局转正,发现还是喜欢当演员。

人生是不断感受的过程,我曾经吃了十年软饭,也在最年富力强的时候当家庭主夫带孩子,现在她们长大了,我又有了自己的事业,回过头看,一切都是美好的安排。

我在北京海淀医院出生,从小在北京长大。我出生不久,母亲就因为家庭出身问题,下放到安徽蚌埠一个叫五河县的地方,后来又调到蚌埠市第一人民医院当医生,我爸下放去了安徽蚌埠市一个皮革厂当工人。父亲在皮革厂工作的时候,我开始记事了。

妈妈、姐姐和我在颐和园。

印象中,他每天穿蓝色的工作服,脏兮兮的。我们去他的工厂,发现父亲很受人尊重。他没有因为下放,从一个高级工程师成为一个普通工人而破罐破摔,依然非常努力地工作,几乎每年都是先进工作者。我很崇拜他,就问他,你怎么每年都是先进工作者?

他说,其实你到一个地方,与其混日子,整天抱怨,不如去把这个事情了解清楚以后,找到工作的乐趣。你认认真真地去做一件事情,比你敷衍潦草去做一件事情更轻松。当时我不懂这些话,但后来长大之后,很多次面对我不喜欢的工作的时候,我都会想起我父亲这句话。不喜欢现在的工作,如果你有别的选择,你就离开去做你想做的事,如果没有这个勇气,与其你痛苦地做这个事情,不如认真地投入这个事情。

我和姐姐弟弟,在颐和园合影。

我母亲给我最大的影响,就是她在生活中对美的坚持。小时候家里特别穷,我记得有一年冬天,我妈折了一个空树枝,有很多枝杈。拿回来以后,她把炸的玉米花全都插在了枝杈尖的地方,放到一个花瓶里边。她说你看多美,像梅花。我当时觉得这挺好玩的。现在长大了,再想起这件事情,觉得特别感动。在物质那么贫乏的情况下,创造出这种美。她影响了我弟弟、我姐和我。美在生活真的是无处不在,跟钱没关系,跟心灵有关系。

11岁的我,母亲去世前。

我11岁的时候,母亲车祸去世了,当时我弟弟 9 岁,我姐 16 岁。我们整个家庭陷入了崩溃边缘。家里也没有了欢笑。现在想想,那段生活的记忆就是灰黑色的。我爸用他的方式让我们的生活,重新有了色彩。

有一天,我爸拿回来了个手摇留声机,这个留声机通过物理运动产生出美妙的旋律,都是80年代的那些流行歌曲。这时候家里又开始有了音乐,虽然之前的生活不可能重现了,但就这样,我们逐渐把生活又点缀了起来,找到了生活应该有的样子。

姐姐,我和弟弟,我(中间)当时12岁。

感觉现在我的性格有很大的缺陷,就跟母亲这么早去世有关。我内心极度缺乏安全感,对人生的未知充满了不安全感。这种感受不能用某一件事,或者某种形式表现出来,这是一种深入骨髓的感受。

我对于任何事情会有很大的焦虑和担忧。比如前段时间,我父亲87岁去世了,当然他是帕金森,最后五年生活挺痛苦的,离开对他也是一种解脱,对我也是一种解脱。这几年时间,我整天恐惧,我希望接到他的电话,但又害怕接到家里的电话,这也是没有安全感的表现。

我喜欢文艺或许是受到父亲熏陶。他上大学的时候,周末会骑一个自行车,从学校一直骑到首都剧场,去看话剧。老舍的话剧,他如数家珍。包括我们家很多书,都是很多古希腊神话,罗马的传说,小时候也看不懂,家里有很多这样的书。

从小我长相并不出众,但我喜欢说学逗唱。说起表演,我觉得每个人每天都在进行表演。不是说你一定要有一个摄影机,有个舞台才是。你进入到另外一种你想象的人的一种生活状态,这就是表演。我们小时候是过家家,玩打仗什么的,那你就进入到了一种表演状态。

但当时没想过长大当演员,我们家亲戚朋友都没有当演员的,直到后来进了上海戏剧学院,学习了以后才知道什么是角色,如何塑造人物。当时我是瞒着家人去报名的,报完名,跟我爸聊这事,他说我反对你从事这个行业,因为全世界最便利,最有确定性的一条捷径,就是努力学习,其他事情都太艰难。尤其是艺术这条道路。但是你要是能考上戏剧学院,说明你是真的喜欢。从我考上上戏那天开始,我爸没有说过任何反对的话。他觉得你要既然选择了这个东西,那你就好好去干呗。至于说将来能不能干出成绩来,这也是你自己的选择。

考上戏是复读。之前,我因为贪玩高考落榜,还没来得及为未来着想,有点迷迷糊糊的。第二年听说还有专门学表演的地方,就在父亲的办公室埋头补习。天气热,蚊子多,我在屋子里点上十几盘蚊香,看着蚊子啪嗒啪嗒往下掉。

高中叛逆期。

我们那个考区是合肥考区,报名有上千人。当时觉得,天哪,那么多人。考上海戏剧学院,我不能说它难也不能说它不难,只能说我很幸运。我相信没有考上的很多人,他们有很高的艺术天赋。如果他们成演员的话,也许是非常有成就的演员。只不过那场考试他没有通过而已。你看王宝强,没有考过什么戏剧学院,照样是一个优秀的演员。所以说,考上上戏,我不能说我是一个优秀的人,只能说自己是一个幸运的人。

1987年,印象极其深刻的,第一天去上戏上课的时候我都像在梦里。我真的进到这里边了吗?每个人一大早起来学唱歌、跳舞,有形体课、台词课,看各种各样的剧本——这种书平时在家我爸都是说你别看那些闲书了,好好看看你的作业——原来好像不务正业的事情反倒都变成了主业,我突然就觉得我的人生有一道光。

进入上戏,我像是一粒种子,放在了土壤当中,我的生活,我的知识,我的朋友圈子,我的所有人生经历……都逐渐生长出来。我也懂了什么是真正的表演——不是要模仿自己的偶像,而是要模仿生活。

上海戏剧学院学生证上的照片。

我们那时候还包分配,毕业之后,我进入了上海人民艺术剧院,刚到没多久,就被导演吴贻弓挑中,出演电影《阙里人家》的男主角,和老戏骨朱旭搭戏。在我毕业后,去美国之前这段时间的发展,现在看来是算是挺不错的。但是年轻总是觉得不满足于现状,总觉得我还有更好的,没有尝试过的。

就像现在咱们说那些年轻人一样,就是身在福中不知福。我觉得社会能发展,人能发展到今天这一步,就是因为身在福中不知福。

在上海人民艺术剧院,人生第一个话剧《雾都春雷》,演员们合影,第三排中间是我。

27岁的时候,顺风顺水的我感觉到一种年龄危机。我怕自己就这么下去,一眼看到头,最后变成老人死去。我在被窝里痛哭一场,觉得必须做些什么。

刚好1995年,我们剧院参加德国汉堡戏剧节,我作为演员去德国参加了。那是我人生中第一次出国。当时我就觉得国外挺好的,你去参加这个戏剧节,受到那么多人的尊重。我觉得我在德国可以这样,我在美国也可以这样。不是说打铁还要还靠自身硬吗?我自己可能是挺优秀的了,不管是我选择什么样的生活,也是会成功的。

当时也是想换一种生活方式。比如说我老吃面,我想尝尝饺子是什么样,也不是说我不爱吃面了,最后你找了一圈以后,年纪大了你就知道,我这胃也就适合吃个面。这样也好,不然的话你老惦记这事。

出国之前,了解国外都是通过一些电影,比如美国的青青喜剧《成长的烦恼》之类,觉得这个地方有意思,就对他有一种盲目的向往。

1996年,我只身了美国。去了以后,你突然发现这戏剧、电影的东西,都是浓缩了生活,而不是真正的生活。去之前,幻想每天早上在那种枫叶飘落的小道晨跑,连忙碌的工作都显得是那么的浪漫。但到了之后才发现,你都没心思跑步,跑完之后,你这个饭怎么办?

我最先碰到的障碍是语言不通,但我很快就克服了。学语言,我有自己的方法。你不要研究什么完成时、进行时、过去分词、现在分词什么的,一研究你就懵圈了。你就把它当成一种方言,从心理上不要有什么恐惧和障碍。另外你要在这个语言环境里。我角色里的上海话,还有天津话、东北话,都是跟这个语言环境有关。我对语言挺痴迷的,所以就会不自觉地注意、研究这些东西。有的时候我在想,关羽他说的是什么地方的方言?明朝有个皇帝朱棣,你说朱棣他说的是什么?是北京话还是南京话?他当皇上之前都是在南京,后来到了北京,那他说的什么话?

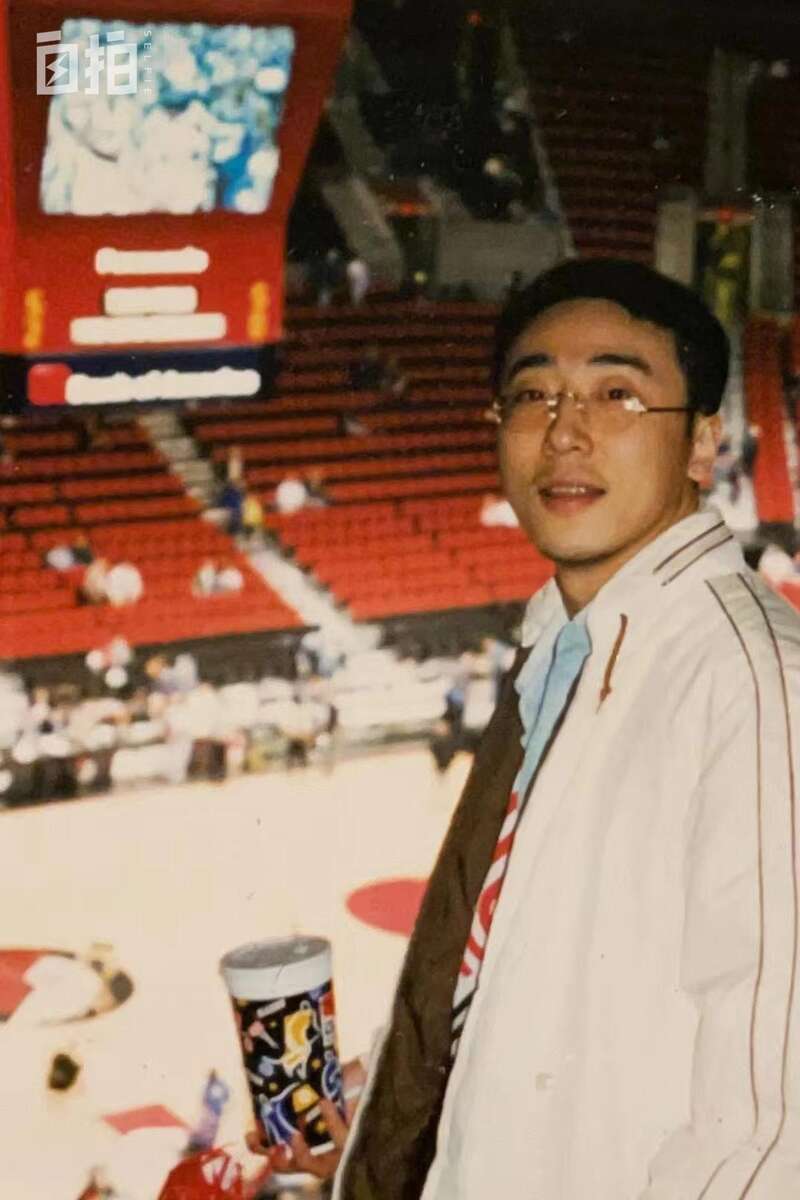

在美国,看了一场NBA篮球赛,位置很靠后,因为买不起前排。

刚去美国我上语言学校,有一个同学是河南人,来美国15年了,因为他在唐人街做厨师,接触不了什么说英语的人,所以英语还是很差。所以语言这个东西,就是靠环境。

去美国之前,也没有什么特别的规划,想干点别的,当然去做演员这个也是备选之一,就是去好莱坞什么的。其实到了之后,你所有之前的想象,就变得很遥远。亚洲人的角色,本身就没有多少。去好莱坞这地儿,挺遥远的,都是钱,去那租房子怎么租,谁也不认识,话都说不了。

没关系也行,那你得会点别的,比方说你武打行,这也不灵你演什么?那么多优秀的华人演员在美国也是在等工作。我也去过当地的演艺经纪机构,试图寻找一些演出机会,登记之后,就没有什么消息了,只能从零开始。

在美国读电影学院期间,正在拍摄导演作业。

最穷的时候,只能吃最便宜的那种罐头,为了吃得饱一点,打开之后往里面加点水就成为罐头汤。衣服只能穿二手的,一条牛仔裤5块钱,毛衣或是外套贵一点,10多块钱。

为了生活,我干过很多工作,比如房屋中介、快递员、装修工人、珠宝鉴定师,甚至学过一段时间金融。

我干这些工作,一是为了生活,二也是因为对这些职业有一种浪漫的想象。一些电影里边描写这些职业都是比较戏剧性的。接触了以后,你就发现,其实戏剧电影它是一个造梦的过程。它把枯燥的生活增强了戏剧性,变得更浓烈。

干的时间最长的是在邮局的工作。我在邮局分信,就是纯手工,一个巨大的帆布手推车里边装满了信,我把不同邮政编码的信放在相应的抽屉里。

来美国之后,边读书,边打零工,这是在为别人装修房子。

分好了以后,把信放在一个纸箱子里,放到传送带上打包寄走。这个打包机老坏,传送带就会堵着很多纸箱子。你得去找人修。修传送带的人效率很低,我后来自己琢磨着会修了。不光是传送带,后来我自己的洗碗机、汽车我都会修了,因为你找人修就是钱,美国的人工很贵。

这个邮局是为联邦工作,用中国式的表达,就是属于那种铁饭碗似的。后来那个邮局主管找我谈,说要不要变成正式的工作。当时我也犹豫了。美国的当地人,他们都说挺好的,这就等于你有了这个固定工作,有固定的收入,有保险,还有带薪假期,退休金什么的。

后来我琢磨一下,我大老远跑来,就找了这么一个工作,基本能知道我退休大概是多少岁,未来是什么样的一种生活。就像马走日象走田都给你画好棋谱了,你走就完了,这有多吓人。我说谢谢你,我可能还要干点别的。然后我就把这个工作辞了。当时辞的时候也挺害怕的,我把原来上海人民艺术剧院的不错的工作辞了。现在我又辞了一个,我干嘛老跟我自己较劲?但是你没有办法,这个工作让你不舒服。

在美国我经常感觉孤独。你能感受到真正的孤独,就是哪怕有人跟你聊天的时候你也会孤独。因为你根本不知道他想什么,他也不知道你在想什么,你只是在交换一种信息。

我特别幸运的是,到美国的第一年就认识了我太太,她在中国学习过,中文说的很好,遇到她有种他乡遇故知的感觉。她特别好,是一个很善良的人,一直在公益机构从事慈善工作。我觉得善良真的是所有美好的根本。她很爱我,很尊重我的职业,没有给我太大压力,说你有自己的坚持和追求,去做就完了,我爱你就是爱你这个人。

1996年,去美国第二年,我觉得还是喜欢影视,考进美国明尼苏达大学电影制作专业,这也是个烧钱的专业,机子一开,钱就开始计算,中间如果哪个环节出现失误,所投入的钱将全部打水漂。

上电影学院是一个接近你想做的事情的途径。但你爱好他,选择他,并不表示你能够真正从事这个行业。所以从另外一个角度来说,我曾经是多么幸运,包括后来重新真正回到这个行业。你需要一个机会,通过这个机会去证明自己,让别人认可。竞争很激烈,你为什么会得到这个机会,能够得到认可,其实有很大偶然性的。每个人对未来都会有一个美好的想象,但具体能实现到哪一步,这个东西真不一定。

毕业后曾跟同学做做短片,辗转于不同的小舞台,还拍过独立电影,跟着剧团全美洲跑演出。后来我结婚生子,基本上就是在家带孩子的状态,几乎没什么收入。

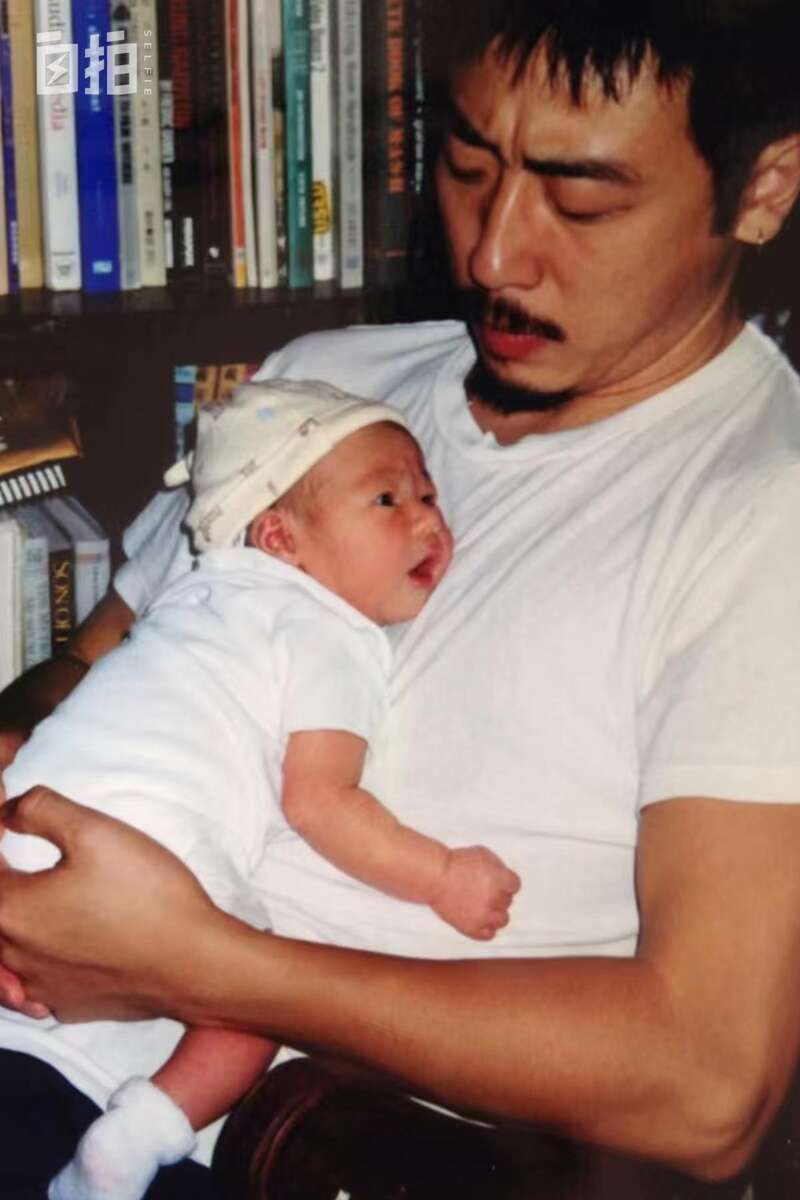

在美国,我的大女生出生2个月,我在家照顾她。

经济上虽然不富足,但也没感觉到窘迫。我母亲对我的影响很深。我在媒体上讲过很多次这个故事,小时候我们家经济上那么窘迫,我妈借了几个鸡蛋,不小心鸡蛋掉地摔碎了,她就本能把另外一只手的鸡蛋一扔,赶紧要去救那个鸡蛋,结果俩鸡蛋全摔碎了。

我以为她一定会暴跳如雷,或者是伤心不已。但是没有。她愣了一会儿,然后自己就笑了。她觉得特可笑,眼泪都出来了,那眼泪不是悲伤,就觉得好玩。这件事对我影响很大。

所以最没钱的时候,你没有办法改变,干脆就别想这事,想点好玩的事,从生活中寻找乐趣。所以那个时候,我经济上可能是窘迫的。但我也有一些朋友了,也有爱情了,精神上也不那么窘迫吧。

带孩子的时候,基本上就没有了时间的概念,今天明天后天她总在那,因为她总要吃,总是要哭,总是要哄,总是要拉,总是要换尿布。大了一点,你要送她上学,你要管她学习。在养孩子这个过程当中,你突然会意识到,她是个个体,不会以你的意志为转移。你想象的这个孩子,和你真正面对的孩子,有很大不一样,你得有个和解,不然的话她太难受,你也难受。

2003年,我和女儿一起滑轮滑。

【如果你也想讲述自己的故事,请发“私信”告诉“自拍”】

但不管怎么说,带孩子久了,我有一种价值感的降低。在任何的一个社会都是这样的。你在一个家庭里边,没有什么固定的经济收入,人家没怎么想,你自己先胡思乱想了。这时候你会想,我到底是在干什么?你要调整自己心态,不管是阿 Q 精神也好,还是自我调节也好。所以,当时带孩子之外,没事就看看书,看看电影,做这些没有目的性,只是让自己不多想而已。不是说我一定是在等待着某一个机会厚积薄发,我也不知道什么时候能够有这么一个机会,你没什么选择。你接受也是这样,不接受也是这样。

我也想过,去干点别的。那等于是把所有东西都泯灭掉了。我太太说,你就做你想做的好了,因为干别的你也不快乐,你的这种不快乐会影响你周围的人。金钱会带来一定的生活便利,但是如果你不快乐的话,那更不值得。在我焦虑的时候,太太说你在陪着孩子成长。

在美国,小女儿八岁时,我带她去旅游。

那十年我最骄傲的地方是我能跟孩子在一起,陪她们慢慢长大,她们是真的爱我,而不是怕我。她们都是善良的人,对未来都充满希望。我也跟孩子学到了很多生活智慧。

有一天我问我小女儿,那时候她大概 3 岁。我说宝贝,谢谢你。她说没关系。然后她问我说,谢我什么?我说谢谢你当我的女儿。她说,没关系。然后我说,下辈子你还当我女儿好吗?她看着我,说,那下辈子如果你是一条狗呢?当时我笑了。的确是这样。按照现在比较流行的一句话,要活在当下,别想那么远。下辈子你如果是条狗的话,你还不许别人当人?

在美国,女儿两岁时,我带她去逛商场。

【如果你也想讲述自己的故事,请发“私信”告诉“自拍”】

在美国一晃十年过去了,除了把两个孩子拉扯大,我的事业没有什么起色。2007年,我决定带着家人回到国内。我是带着美好的希望回来的。希望是一个原动力,其实我们每个人所知的未来都是死亡。在通往死亡的路上,你必须是充满希望,努力去做。否则,你说人生的意义在哪里?

回来之后,我才发现,市场变了,观众也变了。以前的名气都是过眼云烟。我离开的时候20多岁,回来以后恨不得都快年过半百了,形象上也有很大的变化,以前的东西没办法作为参照。如今又得重新开始。自己真的会着急,会希望被看到,希望能有多一点机会。有事干的时候还好,没事干就会特别焦虑。没啥排解的方式的时候,就会发脾气、有时候一点小事就跟人家吵架。

当然,我每一年都会零零散散演一些戏,比方说《李小龙传奇》、《中国维和警察》、《幸存者》等等,大家都不知道而已。并不是说这十年我什么都没干,突然一下怎么着,没那么戏剧性。我一直很感恩,你最终有东西让人家见到。我不相信那些没有被别人认可的人,没有被别人看到的演员,是能力不行。我只是比他们幸运。

回国后,和两个女儿在一起。

2016年,我第一次接触到《无证之罪》。当时我也还不知道网剧是个啥东西,以为是一帮年轻人拿个DVD围追堵截,所以一开始我婉拒了,但朋友没死心,把剧本递给了我,结果看完剧本我就陷进去了。

我有时候在想,如果我从来没有拍过《无证之罪》,现在突然有人来说我们现在要拍一个网剧,这个网剧里边有一个这样的角色,总共 12 集,头6集都没你。演一个反派,你来不来。我有可能不会去。因为第一,我可能已经档期排满了,第二,你可能会觉得这个角色我没那么感兴趣。所以说我为什么现在一直坚持要每一个戏亲自看剧本,是因为我要做出这个选择。我不看它是什么阵容,有多少戏量,是不是一号,这个都不重要。

在开拍之间,我就开始想象李丰田的身世、经历,为什么一个“穿着破棉袄,戴着挂脖厚手套,和每天扫大街、烧锅炉一样的普通人”,最后走上一条不归路。我不抽烟,在卫生间练抽烟,在镜子看到自己特别狰狞,火光的效果很震撼,用在了电影里。我每次演一个戏,都很忐忑,告诉导演千万别将就,我可以演无数次。

拍摄《沉默的真相》时,导演正在和我说戏。

在片场,拍摄完一个场景后,我立刻去看回放。

【如果你也想讲述自己的故事,请发“私信”告诉“自拍”】

我一直喜欢喜剧。包括李丰田这个角色,我也加入了喜剧元素。比方说李丰田有句话,剧本原来是这么写的,你不是说天黑前要报警吗?现在已经天黑,你可以报警。但我觉得这句话没有起到猫戏老鼠的感觉,所以我就改成了,你不是说天黑就报警吗?你家是几点天黑?我说出这句台词的时候,大家都笑了。这句话初听很搞笑,但是放在这个人物身上,确实会让人非常的毛骨悚然。

拍这部戏的的时候,哈尔滨特别冷,大家都非常的认真,让我想到在上海戏剧学院的那种时光。大家都没有所谓的那种包袱,在一起商量,说你这段怎么演,我该怎么演。大家都非常虔诚,像孩子去做游戏一样那么投入。大家在一起,抛掉所有经验,像第一次演戏一样,拿出所有真诚和所有热情投入到创作当中。

演的时候根本不知道会不会火。有时候你演一个角色,你自己很满意的,觉得演得还挺好的,但是市场没有特别好的反响。所以,我做任何事都不会期待太高。但我会尽全力,如果不去做这个努力,那肯定期待就不会实现。

很多人说,宁老师,你李丰田那个角色演得好。我表面上就跟人家说,谢谢我会继续努力,但心里会犯嘀咕,真的有这么好吗?因为你自己最清楚,你在现场演的时候,并不是每一条都是满意的。所以说影视这个东西,他真的不是某一个人的事儿,可能你弄完了以后,导演给你一剪接,这些好的东西都给呈现出来了。所以,这都是大家的功劳。你千万不要觉得是你自己如何如何了。

我觉得人不要妄自菲薄,也不要妄自尊大。所以我一直都在踏踏实实认真工作,创造角色的时候,本身的愉悦已经是很大了。至于他能不能成,我也不知道。那么多演员,全中国哪有几个说能够让观众记住认可?很难去期待和强求的,你期待和强求不能实现,你更失落,更加难受。所以说我总结出来,就是你好好干你的事,你别期待,期待没用。

准备《爱情神话》的角色时,我去学修鞋。

2017年,《无证之罪》播出时,我已经回国十年。重新走红之后,我的生活也没有太多改变。我仍然是骑小黄车坐地铁,我不喜欢开车,不认道,老丢。但是陪孩子的时间少了。我每天都会跟家里打电话,问孩子的情况。我也跟太太说过,我现在很忙,也帮不上你家里的事儿。她说虽然你人不在这,但是你能够关心这个家庭,比那些整天在一起,但是对家庭漠不关心的人要强的多。这个态度是对我很大的支持。

现在工作的机会比原来多了,自然而然认识更多的人,我是一个被动型交朋友的人。我特别希望能够变得不那么社恐。熟悉我的人都知道,我不太喜欢参加大的局。去参加一个聚会的时候我会紧张。我会想我到那之后我说啥,我做什么,我特别佩服和羡慕很多人,他们聚会的时候能够金句不断,把整个气氛搞得非常活跃。我不会,我特别希望能成为这样的人。小的时候,我爸也是别人不说话他不说话。我还觉得我爸为什么不能像别人爸爸一样,跟别人聊得非常潇洒。后来我慢慢也成为他这样的人。

经常有人问我没火的时候会不会有挫败感。会有挫败感,但挫败感一直伴随着我,我现在仍然有。当你演完了一场戏以后,不是你想象的那样,于是你就跟导演说这个咱再来一遍。来了几遍之后,你仍然觉得不满意。别人说挺好的,挺好的。这个好与不好,你自己心中会有一个准绳。没有达到你自己想象那样的时候,你就会有挫败感,这个挫败感在生活中随时都有。

人生就是一个不断自我疑问、自我反思和自我和解的过程。不单单是那段时间。是之前、以后以及此时此刻都是这么一个过程。不管是大人物的人生,还是小老百姓的人生都是这样。