今天是第31个世界精神卫生日。如今,精神/心理健康知识已经广泛传播,越来越多的人也主动走进精神科、咨询室寻求帮助。然而,精神/心理疾病的诊断,目前是以症状表象作为依据,无法做到以病因、病理来命名和判别疾病。在这种情况下,诊断结果真的“准确”吗?根据诊断结果所做的心理治疗,到底有多高的针对性和有效性呢?

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:若寒(德国慕尼黑大学临床心理学及认知神经科学硕士、临床心理学博士生),原文标题:《精神和心理疾病的权威诊断一定可靠吗?| 世界精神卫生日专题》,题图来自:视觉中国

今天,人们对精神疾病或心理疾病有了越来越多认识,但社会中仍存在着诸多误解和不解,以及由此而来的各种隐晦偏见、回避甚至歧视。事实上,现代社会生活的快节奏、强竞争会带来巨大的心理压力,以及社会变革背景下,实现自我存在价值的个人愿望与家庭人际环境限制之间的各种矛盾冲突,也带来许多心理负重与伤害,这些都使现代人的精神/心理问题越来越凸显。

那些怀带着种种隐秘却异常沉重的内心苦痛的人们,一方面,他们不得不面对自己的真实感受,另一方面,外界的不解和偏见将再度加深他们所要承受的痛苦。

其实,精神/心理疾病与身体疾病一样“正常”,它们并非凭空虚妄而来,而是有着深刻的生理基础、生活经历基础和现实诱因。探索和理解精神/心理疾病背后的真相,并“对症下‘药’”,最大限度地帮助患者,是研究者和医者的责任和使命。

虽然到目前为止,受限于客观研究方法和人类知识发展水平,我们对病理机制的理解其实还相当有限——在对大脑的运作、对人作为有机整体的身心(生理-心理)互作、对人与社会人际环境的互作等所有这些机制的研究中,仍有大量空白地带等待我们深入探索,这也正是相关学科的研究者们不断前进的动力。

诊断,重要但“主观”

与我们平日为身体看病的过程类似,临床上在为患者/来访者提供帮助时,医患双方所面对的第一步都是要知道发生了什么,并做出诊断。

我们常常可见来访者急切地想要知道在他们身上发生的事情叫做什么,或者他们已经在网上针对自己的症状搜寻过,他们需要听到一个疾病的名字,这个名字带来的确定感能够让他们稍感安心,因为这也意味着找到了应对困境的可能方向。对医者来说,同样如此,职业要求和心理需求驱使着他们做出一个“确诊”。

而从客观来看,诊断是对症治疗的基础,其核心重要性不言而喻。

但是,与单纯的身体疾病不一样,精神疾病和心理疾病的诊断标准与诊断过程相对主观得多。无论是国内多见的问卷打分、简单的门诊问答,还是原则上更为严谨的、经过标准化的详细访谈后再量化编码打分,都是以主观的报告为主要诊断依据——当然这也是由精神/心理类疾病本身的性质所决定的:来访者对自己主观体验的表达非常重要。

而这些主观体验通常又是非常个体化的,表现出的症状因人而异、纷繁复杂,医者需要在种种表象之中抽丝剥茧,做出识别与判断,所以医者本人对精神/心理疾病的主观理解方式与理解程度,对于疾病的定性定量判断,对于后续治疗方式的选择,都起着极其重要的作用。

那么,作为所谓的“专业人士”或代表“权威”的这一方,我们到底能在多大程度上给患者/来访者一个“准确”的答案,并据此提供“准确”的帮助和服务呢?医者所使用的疾病分类诊断标准,又能在多大程度上“准确”反映出疾病的真相呢?

两大权威分类诊断系统

目前国际上通用的精神/心理疾病分类诊断系统有两套,分别是:

1. 国际卫生组织(WHO)的ICD-11(International Classification of Diseases,国际疾病分类,第11次修订版,2018)[1]中的第六章《精神、行为或神经发育障碍(Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders)》,在首发于1989年并延续使用了近三十年的前一版本ICD-10[2]中,这一章节名为《精神和行为障碍(Mental and behavioural disorders)》;

2. 美国精神疾病学会(APA)的 DSM-5(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,精神疾病诊断与统计手册,第5版,2013)[3],前两版分别为1994年发行的第四版DSM-IV和2000年发行的第四版修订版DSM-IV-TR[4, 5]。

两套分类诊断系统都有着一定的历史,第一版DSM发行于1952年;而ICD由于涉及所有疾病类别,最早的雏形更可追溯到1891年。两者大致上都是平均每十年修订一次。

精神/心理疾病分类诊断系统的每一次修正与发展,一方面是基于大量临床科学研究带来的对疾病的新理解和原则上更深入的认识,从而对分类方法和诊断原则进行的修改、调整、细化和增补等;另一方面,它也受到更广泛的社会政治和历史文化发展大背景的影响[6, 7]。

横向比较两套分类系统,两者最大的共性是:它们主要都以外在的症状表现作为疾病分类和诊断的主要依据;而非依据病因。因此,“诊断结论和分类”可能并不能真正体现疾病的“本质”。

纵向比较两套分类系统,它们都是“与时俱进”的。这也意味着:此刻的“诊断结论和分类”,只是历史进程中的当前认知,并非最终定论。

因此,它们并不完善。事实上,研究者们已经认识到现行诊断系统的许多缺点[7, 10, 11]。我们来看看它们显现出的一些问题。

混乱的分类构思

我们先以人格障碍的分类诊断为例:

在先行的DSM-IV及DSM-IV-TR中,11种特定的人格障碍类别被归入三个大的组别,每一种类别的诊断标准是一系列症状的组合:

A. 怪异古怪组 (包括:偏执型、分裂样、分裂型人格障碍)

B. 戏剧性/情绪性/冲动性组(包括:反社会型、边缘型、表演型、自恋型人格障碍)

C. 焦虑性/恐惧性组(包括:回避型、依赖型、强迫型人格障碍)

D. 其他未特定说明

最新版的DSM-5对人格障碍的诊断方式做了新的尝试,但也没有完全放弃以类别作为诊断。在新尝试中,诊断标准不再是简单地罗列症状,而是给出了6种特定人格障碍类型以及相对应的人格功能和人格特质的具体描述;并允许对任何其他不符合此6种标准的人格障碍,使用“人格功能”和“人格特质”这两个维度做具体描述。类似的变化也发生在ICD-11中。

反社会型人格障碍

回避型人格障碍

边缘型人格障碍

自恋型人格障碍

强迫型人格障碍

分裂型人格障碍

其他特定人格障碍

许多人应该都听说过其中一些。

从上述人格障碍的分类命名中,也许你已经发现,在拥有具体命名的类型之外,都要预留出无法明确归类的条目。而这样的情况出现在几乎所有的诊断类别当中,也就是说,实际观察到的症状可能不符合任何一种已经给定的疾病类型的诊断标准。在实际临床应用中,还不可避免地频繁出现“共病现象”,即患者的症状同时符合两种及以上的疾病类型诊断标准。

于是,随着临床观察的不断积累,有些诊断类别列出了越来越长的补充分类、特例说明、附加特征,或与其他诊断类别之典型症状间类似“共病”的条目等,以适应临床使用。下面举几个简单的例子。

比如,ICD-11中,诊断分类编号6A70“单发作期抑郁症”条目下就包括:

6A70.0单发作期抑郁症-轻度;

6A70.1单发作期抑郁症-中度-无精神病性症状;

6A70.2单发作期抑郁症-中度-伴精神病性症状;

6A70.3单发作期抑郁症-重度-无精神病性症状;

6A70.4单发作期抑郁症-重度-伴精神病性症状;

6A70.5单发作期抑郁症-未明确严重程度;

6A70.6单发作期抑郁症-目前部分缓解;

6A70.7单发作期抑郁症-目前完全缓解;

6A70.Y其他特定单发作期抑郁症;

以及6A70.Z单发作期抑郁症-非特定/未明确

看得又晕又累?但这仍只是和抑郁症有关的诊断分类中的一小部分。

而DSM-5则以使用十个“附加说明项”的方式,允许临床应用者在观察到主诊断标准之外的症状特征时,以补充说明的方式将其附加到某一主诊断类别下。比如,在很多诊断类别下附加“惊恐发作”和“紧张症”的症状特征。又比如,新增了将“焦虑症”的特征附加到“双相障碍”和“重度抑郁症”的诊断下;以及将“躁狂和抑郁”的混合症状特征附加到“双相障碍”和“重度抑郁症”的诊断之下。

这种操作方法,方便了临床使用者在诊断时作出归类,但同时也在相当程度上体现了其分类构思本身的混乱。

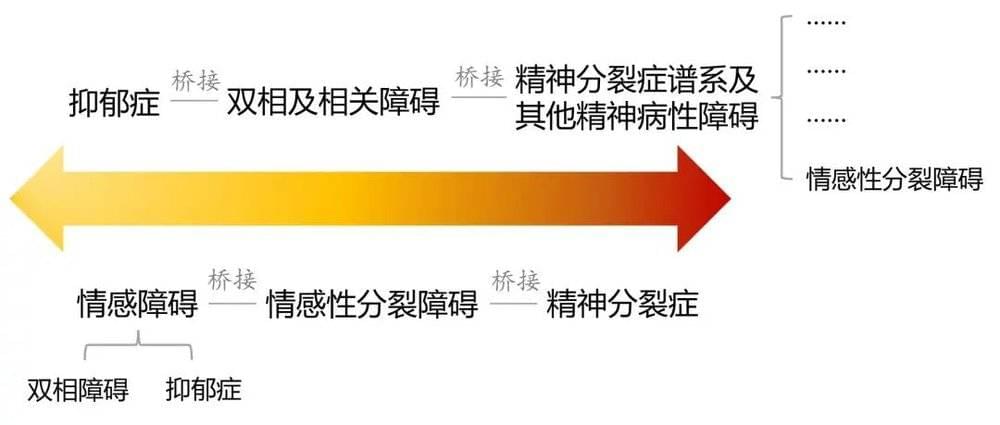

一个更直观的例子是,DSM-5还将原本的“情感障碍”这一总类别(在DSM-IV及DSM-IV-TR中情感障碍主要包括双相障碍和抑郁症)拆分为“双相及相关障碍”和“抑郁症”,将二者与“精神分裂症谱系及其它精神病性障碍”同级并行列为三个总类别,并将双相障碍这一类疾病视为精神病性障碍和抑郁症的连结和过度;但同时又想以“精神分裂症谱系及其它精神病性障碍”之下的“情感性分裂障碍”来桥连精神分裂症和情感障碍(双相障碍和抑郁症)的症状。

看晕了吗?

更重要的问题是:这繁杂冗长却并不能反映疾病本质的分类,到底意义何在呢?它们真的能准确指导我们治疗(甚至治愈)患者/来访者的疾病吗?

难以统一的诊断标准

不仅疾病类别的划分本身值得商榷,具体诊断标准的制定也存在很大问题。《精神病学研究》杂志在2019年7月发表了一篇针对DSM-5的质量分析研究[7],发现几类重要疾病(注1)的诊断标准本身存在异质性(Heterogeneity)的问题,即:诊断标准非常不统一。

不同类型的疾病,诊断时的参照标准、对症状持续时间、严重程度和判断角度的要求,呈现出非常大的差异。有些疾病具有高度特异性的诊断标准,有些则对症状表现的要求比较灵活,由此导致的后果令人惊讶——比如,一共有24000种可能的症状组合符合DSM-5对惊恐障碍的诊断标准,但只有一种症状组合符合社交恐惧症。

注1:包括精神分裂症谱系及其它精神病性障碍、双相(即:抑郁及躁狂)及相关障碍、抑郁症、焦虑症、创伤及压力相关障碍

这种异质性也表现在对不同个体的诊断上。两个症状表现完全不同的人,却能获得同样的诊断结果——研究显示,在DSM-IV-TR和DSM-5中,分别有64%和58.3%的疾病诊断类型都存在这样的情况。

又比如,创伤后应激障碍(PTSD)自身的症状组合可能性超过60万种,这一惊人的数字意味着PTSD的诊断被应用得非常混乱。而由于PTSD也常与其他障碍发生共病,比如与抑郁症共病,那么在DSM-5的诊断标准中就有27亿(!!)种症状的不同组合,可能同时符合PTSD与抑郁症的诊断标准;如果也算入另外4种常见的共病类型,那么症状组合的可能性将超过银河系里恒星的数量。

虽然同时发生6种疾病共病的可能性比较小,但这些计算很直观地展示了,相同类别疾病的症状表现可以呈现出多么巨大的差异性,无数种不同的症状组合、甚至是完全不同的症状,都可以被判定为相同类别的疾病。

与此同时,分类标准混乱、重复必然导致一些症状可以同时出现在不同疾病类型的诊断标准中。比如“抑郁发作”同时出现在重度抑郁、双相及相关障碍、和情感性分裂障碍中;“幻觉”同时出现在精神分裂症及其它精神病性障碍、伴精神病性特征的抑郁症、双相及相关障碍以及PTSD中。

所以,我们最终看到:一方面,不同的、甚至是完全不同的症状组合,都可以被诊断为同一类疾病;另一方面,不同的疾病类别又被允许具有相同的症状表现;更糟的是,诊断标准里列出的症状并不能完全涵盖所有实际所观察到的症状现象,致使“真实”的疾病并不总能与某一特定类别的诊断标准完全匹配。

“太过原始”的类别诊断

如果症状本身可以作为诊断疾病的绝对标准,那么上述种种现象意味着什么呢?

这是现有精神和心理疾病诊断体系自身无法回答的问题,也昭示了它们不可避免的困境——可以列举出的人为划界的类型有限,而实际症状表现千差万别。诚然,“类别”使临床使用者方便得出一个结论——把病患归入某一个或者某几个疾病类别,但对于理解疾病的本质的意义却很有限,甚至可能有妨碍。

因为疾病类别的划分模式似乎也是一种(对大众、甚至是对一般使用者的)暗示,暗示我们已经理解了每类疾病的本质,并且是根据疾病的本质来进行归类和分组。

但事实并非如此。比如在两套分类系统中都有的“神经发育障碍”,似乎在向大众暗示:只有这类疾病是出现在神经发育阶段、是神经系统发育异常(作为病因)的结果,但诊断手册的说明中也承认,其他疾病也可能出现在这一阶段。再比如,“精神分裂症和其他精神病性障碍”似乎暗示:只有这一类疾病是“精神病性的”,但实际上在其他诊断类别如“抑郁症”和“双相障碍”中,也附加有具精神病性症状的诊断条目。

事实上,目前的分类诊断系统从一开始就声明是“非理论性”的,也就是分类原则并非基于解释疾病的理论模型。但同时,ICD和DSM的最新版本又都将“与压力和创伤相关的疾病”单独归为一大类,这又是一种明确的、以病因因素为考量的分类方式。而对这一类别的命名“与压力相关的障碍”(ICD-11)或“创伤和压力相关障碍”(DSM-5),同时也暗示了似乎其他类别的疾病与“压力和创伤”无关。

但已有的实验研究足以表明,非常多现行类别的疾病都与高度压力和创伤有关,比如抑郁症、双相障碍、焦虑症、强迫症、饮食障碍、精神分裂症和精神病性障碍、解离障碍、功能性神经障碍(医学上无法解释的症状)。

而且,这些创伤或压力往往是发生在童年期的。一个人从童年开始的早期个体经验(包括人际经验),尤其是与压力和创伤相关的经验,对于理解一个人成年后的精神健康状况,理解一个人对精神和心理疾病的易感性和症状发展,非常关键。比如,精神分裂症中的幻听症状与童年期的性侵犯呈高度相关;而偏执则多与童年期的忽视相关。

但是,现行的诊断系统只是将这些症状理解为“异常”或者“失调”,而基本不将它们放入一个人整体的生活史背景中,去理解它们形成的原因和机制。

其实,所有可观察到的症状现象及其之间的相互关系,包括各种共病现象,本身都能够传达关于病理机制的信息与暗示——其背后更深层的“生物-心理-社会”机制。只不过,现行占据主导地位的分类诊断体系几乎不涉及这些内容。简单地说,现行分类诊断系统的特点可以概括为:首要根据现象分类,不以病理机制为主要考量,几乎不以理论为基础,不是疾病的解释模型。

总体来说,可以看出,这种希冀以症状作为依据、划分出相互独立的疾病类别的诊断方式,客观上存在着相当大的缺陷和局限性。这给临床应用和科学研究都带来许多问题。这些与病理事实可能有严重偏差的“类别”诊断方式,不仅可能误导病患,对临床应用者来说也可能是一种错误暗示,造成认知上先入为主的偏见和固化,可能使他们错过在临床实践中珍贵的一手观察、理解与反思的机会。

从科研的角度来看,这种“分离式的类别”更可以说是“无意义的”[7],正是由于其分类的基础是表象的、而无确实的理论基础,导致其缺乏制定标准的统一内在逻辑和严密性。比如早在1968年,就有科学家针对“精神分裂症”这一概念指出,它是“语义上的泰坦尼克,在启航前就注定了失败的命运”,是“一个含混不清到在科研中几乎无法使用的概念”,主要就是因为“分离式的类别在逻辑上对于科学研究来说太过于原始”[12]。

在过去,在科学家对疾病的认识还非常初级的时代,这种以直观症状为主要依据的分类诊断方式当然有其合理性。正如前面提到的,作为社会和文化发展的一部分,疾病诊断系统的发展与修正有相应的社会政治与历史文化根源。但不同社会发展阶段带来不同的影响和局限,使得诊断系统的发展是零散的片段的,也因此造成了诊断系统中广泛存在的诊断标准的异质性和分类构思的混乱。

随着越来越多临床和实验证据的出现,随着我们对病理机制理解的不断深入,整个诊断系统也许都需要进行一次全面性的重整与更新。在此,“一种可以识别和理解个体经验的疾病评估方式,也许比坚持信奉一个不诚恳的类别系统,更能有效地理解疾病”[7]。

怎样理解精神/心理疾病比较恰当?

尽管科学家们还不完全理解精神/心理现象的运作机制,但根据已有的知识,我们在整体上已经可以设想:

大脑,作为所有精神/心理现象最直接的生物学基础,首先遵循着更深层、更微观的生物学(生物化学和生物物理学)运转机制;其次,从一个相对宏观的层面来看,它是一个超级复杂与精密的网络体系,包含各种复杂的结构和功能区,它们相对独立,相互间又具有结构层级上和功能意义上的高密度连结,在大脑中构成极复杂的功能网络。每一个心理功能与心理过程的实现,通常都是不同结构及功能区协同参与的结果;心理功能与心理过程越高级、越复杂,就需要越多结构及功能区的参与。

所有可观察或不可观察到的、有意识或无意识的、由意志或不由意志支配的精神/心理现象,都是这个大网络中的不同结构和功能区以不同的比重被激活后呈现的一个整合结果。相应的,这个网络中的任何一个或几个节点以及与之关联的区域或功能网络,出于任何内在或外在的原因、以任何一种广度和程度出现问题,都会引发不同症状组合的表达。可以想象的是,这种症状组合的可能性是无穷尽的。

另外,压力和创伤是精神和心理疾病产生、发展的关键性病理因素。无论是当下现实发生的、还是在童年期经历的巨大压力和创伤事件,都可能对大脑造成影响,甚至是不可逆的伤害。这种影响发生得越早,就越深远和越难以逆转。

随着科学家对大脑运作机制的认识不断深入,比如人的经历如何影响着大脑;大脑中压力或创伤处理系统及其他相关系统的失调,如何与不同的临床症状发生关联……我们将会越来越理解每一种症状表象的深层原因以及不同症状间的内在联系,理解每一种症状产生和发展的心理逻辑和相应的生理基础,即,它们真正的病理机制。

心理学、神经科学、精神病学等相关学科的特别之处在于,它们是以人的心智来研究人的心智运转的学科。纯粹的文学艺术只需专注于表达人类主观精神世界的内容,纯粹的理工科领域只对客观物质世界进行探索与应用,单纯的生物学只探讨生命的生理基础,而心理学及其相关科学探讨的是生命物质基础之上的精神世界——从物质基础向精神内容过渡的这个世界——这可能并不比探索宇宙容易。

无数疑问都还没有(准确的)答案,一切都在探索之中,除了对疾病的理解,还有治疗方式的优化和发展。如果你对它们有所需要、有所期待,也请了解它们目前的客观不足;如果你对它们有所质疑,也请对它们保有耐心,随着研究技术的快速进步,这些领域在未来的不断发展及完善是可以期待的。

如何看待心理治疗/咨询更为有益?

足够多的临床及实验研究都显示,对于心理疾病的形成和治疗,“关系”本身就起着非常核心的作用。那些与个体人际生活中的压力和创伤事件紧密相关的心理障碍,尤是如此。

人的行为和经验受大脑支配,经验本身也在时时重塑着大脑。而人的经验本质上是关系的经验,在对关系的经历和体验中,大脑可以发生适应性的自我调节与改变——人,是社会性的存在,人际关系是心理疾患形成的另一个关键性风险因素,也是治疗的关键保护性因素。医患/咨访关系的质量是跨越所有心理治疗流派和方法之上的、最重要的心理治疗起效因素(之一)。因此,医患/咨访之间形成稳定的、信任的、合作式的治疗/咨访联盟,对患者来说将是非常有益的。

正如自然生态系统具有一定的自净能力,但当污染程度超出系统自我调节能力的时候,就会对系统造成其自身无法逆转的破坏。此时就需要借助外力来清除污染,以期帮助系统慢慢恢复自身正常的状态与调节功能。

我们的大脑也一样,压力或创伤就像是破坏大脑生理内环境健康的平衡状态的污染物,长期处在慢性高压之中,大脑的压力应答系统就可能丧失正常的自调节能力,发生病理性的变化和损伤。因此,及时疏解压力是非常必要的。而一旦压力超过了我们自己能够调节和负荷的程度,我们就应该及时求助于他人。

心理问题往往是日积月累而成的;相应的,心理治疗或心理咨询的起效通常也不会太快——这是符合客观规律的预期。随着医者与患者、咨询师与来访者之间工作联盟的逐步建立,患者/来访者坦诚深入地面对自己、表达自己,会对理解自己的心灵困境、治疗疾病起到非常重要的作用。

医者和咨询师,虽握有知识工具,但不是手捧水晶球的巫师,能直接看进别人的头脑、改变别人的体验。他们对患者/来访者的全部理解,主要来自于双方的互动交流。他们也不可能直接(甚至强制)改变患者/来访者的想法和感受,而是要通过双方真实的互动,循序渐进地引发对方做出主动地调整与改变。

与此同时,患者/来访者其实也是在帮助医生/咨询师透过不同案例,以更宽广的观察视野,从形形色色的症状表象中去深入理解疾病的本质,以期在未来更好地帮助更多人。每一点临床的积累都十分珍贵,获得这些最直接的一手观察研究资料,离不开患者/来访者的贡献。

另一方面,医生、治疗师或咨询师不断精进自己的专业知识和能力、加强伦理自律则更为重要,尤其是在心理治疗领域整体仍处于初期阶段的国内大环境中,医者的自我要求显得格外可贵与重要。鉴于目前所用的一切疾病解释模型、诊断工具、治疗方法都远不完善,因此,跳出习惯的思维框架,从更开阔的视角对自己所用的知识“工具”进行审视的能力,也是非常必要的。

虽然医者不是万能的,但他们的确应该是、也必须是不断探索如何理解并协助患者/来访者减轻痛苦、走出困境的那一群人。

最后,好的治疗和咨询成效,永远有赖于双方的共同努力,也需要相当的坚持与耐心。

心灵无小事

精神/心理疾病,与身体疾病一样“正常”,也一样重要。从根本上,应尽可能规范和完善心理疾患的诊疗体系、心理健康的医疗保障体系,使医患双方都能无顾虑的进入专业治疗,安心和充分地专注于解决问题。这些,都正在逐步尝试和推进中。

当然,预防最重要。专业、有效地宣传相关的科学知识,尤其是在儿童成长过程中对父母进行知识普及与指导,建立足够的社会支持体系(也包括对家庭和家属的),使个体在尽可能健康、滋养性的家庭人际环境中成长;使个人易感的性格特质可以通过以“个人成长”为目标的咨询较早地“强壮”起来;使压力或创伤可以得到及时的疏导与弥合,而不致进一步发展;使很多具有伤害性的不良模式的代际传递得到干预并被阻断……心灵无小事,可以做的事情非常多。

正如我国在许多领域已经取得的巨大进步,我们其实有资源和能力(包括社会文化、思维方式、甚至制度上的优势)建立起完备的、符合我们自身文化氛围和大众心理需求的服务保障体系,为国民提供更优质的心理健康服务。

同时,我国人口基数大,又处在社会持续大发展大转型阶段,可获得的个案丰富。在专业、规范、严谨的前提下,临床实践与科学研究都有巨大的资源优势。珍惜、善用这些资源,我们对整个精神/心理疾病模型的理解、对诊断系统和治疗方法的扩展与完善都可能做出巨大贡献。

无论你是医者、研究者,还是需要帮助的病人,或是暂不相关的人,读完这篇文章,也许你这个领域感到了失望,但也希望你从中看到希望。至少,不盲目迷信、也不武断否定,客观理性地看待和理解相关学科的发展现状,可能都是直接或间接推动学科向前发展的最好姿态。当然,专业从业者,一定不会放弃使之完善的努力。

衷心希望那些悲伤的、令人扼腕叹息的故事越来越少。

最后,祝愿大家身心健康。

参考文献

[1] World Health Organisation. (2018). ICD-11, the 11th Revision of the International Classification of Diseases. Geneva: World Health Organisation; Available at: https://icd.who.int/.

[2] World Health Organisation. (1989). ICD-10, the 10th Revision of the International Classification of Diseases. Geneva: World Health Organisation; Available at: https://icd.who.int/.

[3] American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. Washington: American Psychiatric Association.

[4] American Psychiatric Association (APA). (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. Washington: American Psychiatric Association.

[5] American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV-TR®. Washington: American Psychiatric Association.

[6] Foucault, M. (1967). Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Pantheon Books, New York.

[7] Allsopp, K., Read, J., Corcoran, R. & Kinderman, P. (2019). Heterogeneity in psychiatric diagnostic classification. Psychiatry Research, 279, 15-22.

[8] Rounsaville, B.J., Alarcon, R.D., Andrews, G., et al. (2002). Basic nomenclature issues for DSM-V. In: Kupfer, D.J., First, M.B. & Regier, D.E. (eds). A research agenda for DSM-V, (1-29). Washington: American Psychiatric Association.

[9] Oldham, J.M. (2015). The alternative DSM-5 model for personality disorders. World Psychiatry, 14(2), 234-236.

[10] Krueger, R.F., Hopwood, C.J., Wright, A.G.C., et al. (2014). Challenges and strategies in helping the DSM become more dimensional and empirically based. Curr Psychiatr Rep, 16, 515.

[11] Skodol, A.E. (2014). Personality disorder classification: stuck in neutral, how to move forward? Curr Psychiatr Rep, 16, 480.

[12] Bannister, D. (1968). The logical requirements o f research into schizophrenia. Br. J. Psychiatry, 114, 181–188.

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:若寒,科普中国出品