过早习俗已经成为了武汉人的一种情结,不易被驯服的他们并不会就这样磨灭棱角。本文来自微信公众号:国家人文历史 (ID:gjrwls),作者:李言,编辑:詹茜卉,原文标题:《关于武汉人喜欢边走边吃的不靠谱解释》,题图来源:视觉中国

江湖上流传着关于武汉“过早”的神话:每个正宗武汉人都要掌握一样独门秘技——边走边吃。

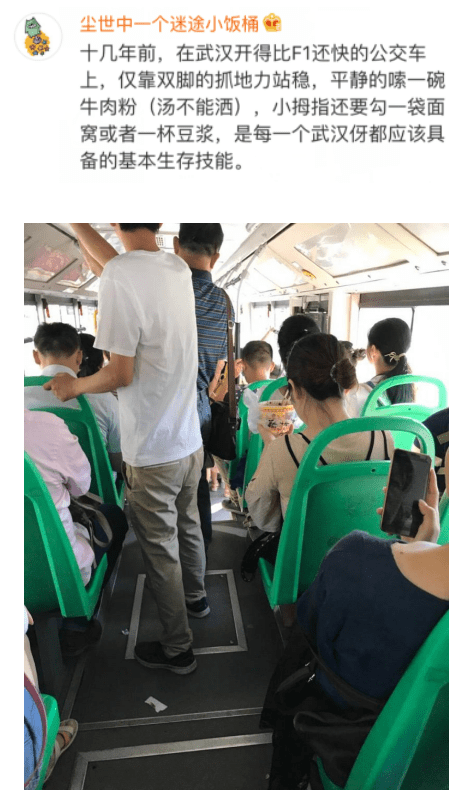

先从无汤无水的热干面以及各类便携的油炸碳水入门,逐渐升级到即使汤面、汤粉也能一滴不洒地走着吃完;先从只端一碗开始,再逐渐加码,此中佼佼者甚至可以两手各端一碗,再在中指、无名指、小指上各挂上一包;先从街头蹲着或站着吃起步,再逐渐由走到跑,最后在狂奔疾驰肆意漂移的公交车上也能如履平地悠闲地嗦粉(当然,在多年前武汉公共交通禁带食物后,此项神功已从江湖绝迹)。

在武汉,人人练就这项硬核童子功,为的是能顺利加入每天清晨街头巷尾各显神通的比武大会,力求在“过早”这项全城运动中脱颖而出,最早排到最好吃的早点,然后以最快的速度抵达通勤目的地。

如果你问本地人为什么喜欢边走边吃,大概很多人会一脸惊诧:“不然咧?”“lan道外地len不呛勒昂七?”(难道外地人不像这样吃?)这已经是刻在武汉人骨子里如同呼吸一样自然的东西,而人们并不会去考虑自己为什么要呼吸。

人们也许会讲起一两百年前汉口码头的往事,说追求高热量、高效率的便携油炸碳水,是从码头工人那里继承来的劳动人民的智慧。有的人还推测,是巨大的城市面积以及糟糕的交通状况导致通勤时间紧缩,现代人也不得不重演当年码头工人匆忙赶路的情形。

但事实上,国内其他同样拥堵,甚至生活节奏更快的大城市里,并没有武汉这样的过早奇观。而在武汉,除了上班上学的人,那些没什么急事,只等着逛茶馆、搓麻将的爹爹婆婆们,也喜欢在街头边走边过早。所以,边走边吃这项特技绝不只是生活所迫那样简单,它源于地域文化和城市性格,已然成为武汉独特的民俗画卷。

要是对这个日常习惯追根究底,我们会挖掘出武汉什么样的不羁灵魂呢?

一、“动”

吃的时候都坐不住,显然,这是一座好动的城市——风急火燎,只争朝夕。

水流则活,傍着大江大湖生长的人们,好像也如磅礴江河一样不知休止地日夜汹涌着。

在这里,白天马路从早到晚每分钟都是高峰期,硬核的哥和公交师傅竞速漂移;入夜则有各大live house喧嚣沸腾着年轻人的热汗与荷尔蒙,嘶喊着朋克之都的燥热和叛逆。武汉的血脉里似乎始终攒着一团火,它催着人们一直求索,一直在路上,一直准备着奔向下一个地方。

早餐也是如此。要加入这城市汹涌的节奏,必须掌握动中进食的秘诀,时刻准备上路。

武汉人也讲求玩味。假如在自己家里的餐桌前正襟危坐细嚼慢咽,那些面窝豆皮油饼烧梅汤包似乎就统统都不太对味儿了。武汉早点的味道一定得和街头的味道混合在一起才对劲,它跟随着一个个赶路的食客流动成气味的长河,顺着城市的经络散入四肢百骸,成为这城市烟火气中永不缺席的一部分。

武汉人大多外向好动,活得生气蓬勃,这也体现在他们的方言里。

武汉话偏爱动词,而且是那种大开大合、画面感十足的动词。

在他们嘴里,形容词可以是动态的。比如把“很脏”说成“灰流了”,灰尘多到流泻而下,自然脏得不行;把“漂亮”说成“清爽流了”,美多得流溢而出,当然极其漂亮。他们还会把窝囊无能的人说成是“瘫了腔”,如同戏剧演员走腔变调、无法自如地说话,一个人遇着事连腔都“瘫”了,自是畏缩胆小。

副词也可以是动态的。比如形容一个人连续不停地做某事,武汉话叫“铆起搞”。这个“铆”比“连续不停”要生动得多,除了描述持续不断这个状态,还同时描绘了如铆钉穿入构件一般死死咬紧的那种画面和力量,所以一个人“铆起搞”的时候,是攒着股不达目的不罢休的倔劲儿。

而本来就是动词的,会被武汉人说得更加生动形象。比如耀武扬威叫“抖狠”,像斗鸡一样炸开全身的毛,把凶狠劲都抖落出来;孩子长个叫“抽条”,就像植物抽出新枝那样健康茁壮;调皮捣蛋不听话则叫“翻翘”,如果码头上运货用的独木桥侧翻,身负重担的工人摔下去可能有生命危险,所以假如有谁要调皮“翻翘”,那就是自己找死。

总之,武汉人把动词玩得炉火纯青。这时候再回过头来看看“过早”这个词,是否更有一番味道?

“过早”的说法最早出现在清人叶调元于道光年间写下的《汉口竹枝词》中——

小家妇女学豪门,睡到晨时醒梦魂。

且慢梳头先过早,糍粑油饺一齐吞。

要问现在的武汉人这个说法到底从何而来,词义有何流变,其实也无人能说清。但大家都知道“过早”主要是当动词用。就跟许多武汉话词语类似,吃早餐的行为也被简短生动地概括为一个颇具动感的动宾短语。

早饭,在全国各地有各种叫法,“早餐”“早点”“早茶”“早膳”……唯独武汉人偏要使用一个奇特的动词,有板有眼地叫“过早”,日常也基本不使用“吃早饭”这种在本地人看来格外别扭生硬的说法。

这至少说明了两点:首先,过早的重点在于“过”这个动作;其次,过早绝不仅仅只有“吃”这么一个环节。

“过”,既是“过年”“过节”的“过”,得有仪式感,大张旗鼓,全城参与,街头巷尾,人声鼎沸;也是“经过”的过,是一个动态过程,起承转合,花样繁多,得在运动中完成;甚至还可能是“过瘾”的“过”,它不光满足身体对于美味与热量的需求,还满足内心对家乡之味更为根深蒂固的嗜欲。

而这些所有的风情,若是独坐室内斯斯文文进食而非风风火火地上街体验,怕是一点都感受不到的。

二、“野”

除了性急好动,武汉人的另一大特征就是浓重的江湖气。趋利重义,不拘小节,爽快大方。

江湖上有情义。

武汉人喜欢管哥们叫“拐子”,“拐子”原是老大、大哥、头目的意思;又管所有的已婚女性,无论认识与否一律叫“嫂子”,好像人家的丈夫成了自己素未谋面的兄弟。这样一二来而去,一片相熟的街道,人人称兄道弟,都讲江湖道义,轻虚礼,重情谊。

但江湖上也有竞争。

所谓“码头是打出来的”。遇到事的时候“瘫腔”是万万不行的,要本事过硬,敢于出头。于是,在三教九流、五行八作、鱼龙混杂间摸爬滚打长大的武汉人,生就一副争强好斗“不服周”的脾气。

一面匪气十足,另一面则侠肝义胆,两相结合就成了武汉人特有的爽朗率直。正如武汉大学的樊星教授所言:

“武汉人‘敢为人先’,在辛亥革命中表现得特别突出。革命党人起事时不怕鬼、不信邪的精神足以令人想起‘楚虽三户,亡秦必楚’的古语……”

这些江湖做派反映到日常生活中,就是一种“野”性。其实武汉人性格很像小孩子,没那么多七弯八拐的花花肠子,更反感繁文缛节和虚情假意。有孩子的任性,也有孩子的赤诚,于是直率之下就显出野性的生命原色。

就拿边走边吃这事来说,很多人觉得不斯文,不雅观。但武汉人不这么认为,既然又省时又过瘾,何乐而不为呢?生活本就该是一桩有滋有味,随性舒坦的乐事,不必在意他人目光。更何况,当大街上到处都是走哪儿吃哪儿,满嘴油光的行人时,心理负担就完全扔掉了,自己怎么方便怎么来。至于吃相,那是基本不怎么注意的。

就拿一碗热干面来说,必须从刚出锅就开始拿在手里一边走一边拌。但凡你想找个地方坐稳当了再开工,面就会坨在一起不好吃了。

说起这拌面,也是武汉人一桩从小就练的童子功,武汉人童年记忆里跟“天凉要记得穿秋裤”一样言犹在的妈妈的唠叨就是“热干面要拌好才能吃”。只有趁热赶紧搅拌得又快又匀,芝麻酱才能挂满每一根面条。而且面拌好了要立马开吃,稀稀唆唆、哧溜哧溜、热热腾腾地囫囵下肚,那样才香。大家的心思全被美食的热气与醇郁的酱香勾跑了,都专注着手里的东西,谁还顾得上看别人?

在这种氛围里,人会不知不觉地扔掉包袱、放下架子。要是扭扭捏捏、瞻前顾后、不好意思,反倒显得是在“鬼奏”(即“鬼做”,武汉话“故作姿态”的意思)。因此,别管你身份尊卑,收入多少,职位如何,过早的时候全都在早点摊“嫂子”的吆喝声面前一视同仁,大大方方地加入街头的过早大军,各色男女老少一起挤那长长的队伍,再挤那狭窄店铺里的取餐口,再挤入街头边走边吃的人流。

很多年前,武汉流行过一首拿方言唱的歌,名字就叫《过早》,里头就生动地描绘了这种场景:

“管他有钱无钱早晨先把肚子填饱

管你开的是奔驰还是蓝鸟

蹲倒站倒坐倒有的还在嚷打包

么事身份档次地位在这里都跟我捡倒

穿名牌的刹拖鞋的来这里报到”

哪怕你是开大奔的总裁,也得在一碗五块钱不到的热干面跟前放下身段,因为在武汉的过早江湖上,咱们不按别的论资排辈,只看你拌面的手法娴熟不娴熟,还有你边走边吃的技术地道不地道。

三、“杂”

如果说武汉人过早边走边吃是个性使然,那么这种个性又从何而来?

自然是从地域山川、大江大湖中来!

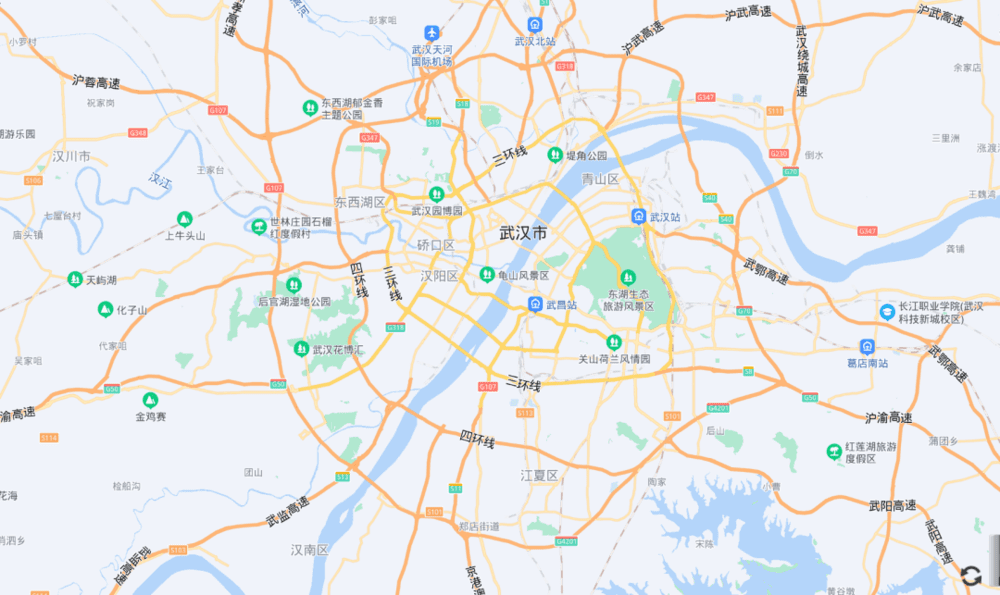

易中天这样概括武汉的地理位置:

“一线贯通,两江交汇,三镇雄峙,四海呼应,五方杂处,六路齐观,七星高照,八面玲珑,九省通衢,十指连心。”

国家的交通大动脉京广线穿城而过,长江与汉水划出三镇鼎立。武汉作为地处国中的重要交通枢纽,拥有兼并南北习俗,杂糅东西文化的得天独厚的条件。

老汉口最初因水而兴。水运优越则商贾汇聚,到明末时,已是繁荣富庶的商贸巨镇。“汉口东带大江,南襟汉水,面临两郡,旁达五省,商贾麇至,百货山积,贸易之巨区也。”(叶调元《汉口竹枝词》),所谓“此地从来无土著,九分商贾一分民”(叶调元《汉口竹枝词》)。

这样的熙攘画面,不禁又让人联想到“过早”的这个“过”字,也许还能是“过路”的“过”。联想起过路人来不及闲坐,在奔波途中就要匆忙填饱肚子的画面。

这样的独特环境给武汉带来了两方面的“杂”:其一,百货风俗,杂糅南北;其二,往来人口,鱼龙混杂。

清人范锴描绘汉口:“舳舻衔接,烟云相连,商贾所集,难见之货列隧,无价之宝罗肆,适口则味擅错珍,娱耳则音兼秦赵。”(《汉口丛谈》卷六)真是无边声色,洋洋大观。

风俗之“杂”,在饮食上体现得尤为明显。四通八达的水陆交通将各方风味汇集于此,再加上本地江汉平原鱼米之乡的丰富物产,武汉的饮食种类多到叫人眼花缭乱。

因为“杂”,它好像什么味道都沾一点,却又无法概括出一样最显著的特征,所以并没有像川菜、粤菜那样形成自己特色鲜明的菜系。但也正因为“杂”,它兼收并蓄、包容百味,既能咸香麻辣,又能酸甜可口,既能醇郁厚重,也能清淡爽冽。武汉人足不出户就能将东西南北的神韵都品尝到口。

因此,说武汉过早花样繁多“一个月不重样”,绝非夸口或虚指。

民间常传唱,“老通城的豆皮,四季美的汤包,蔡林记的热干面,谈炎记的水饺,五方斋的汤圆,面窝油饼豆浆和油条”,不过只是顺口串联了些有名有姓的老字号罢了,已然琳琅满目。其实本地人都知道,不必追寻品牌,最好吃的早点摊永远是自家楼下那一个。

而武汉人开早点摊的习惯,往往一条街鳞次栉比连着开上一大排,各家天不亮就开始比赛似的把藏货码到显眼位置。这些摊子常在门前露天临街支上一口大锅,油条欢喜坨苕面窝面窝一干油炸碳水,直往过路人鼻腔里滋滋灌香。

店面几乎只充当厨房和取餐口,即使是有桌椅也不怎么正经摆放,随食客各自捡了去,搬到室外大街上坐。当然,更多人是不坐的,因为这些铺面一家紧挨着一家,小吃杂然陈列,也许刚在这家买完包子拿在手里没啃上两口,又会因为香气的勾引跑去隔壁家买点豆皮,根本就坐不下来。

这种繁荣的早餐文化独一无二,以至于每一个离家远行的武汉人,都会把“过早”视作身在异乡时面临的第一大挑战。离开武汉,哪里都见不着这么方便美味又百态纷呈的早点摊了。

而人群之“杂”,与风俗之“杂”相辅相成。因为南来北往的人都将各地民间风俗习惯留在此处,武汉才得以形成这种大杂烩式的文化,而在这种野蛮生长而莫衷一是的文化中,也成长出尤为接地气的人。

谈及武汉,人们总津津乐道码头文化,想象着扛着大包的码头工人唱着嘹亮号子在江边劳作的动人画面。关于过早缘起的一种流行说法,便是高热量高碳水的便携食物,能满足码头工人在匆忙的劳动途中迅速补充体力的需求。的确,武汉从码头文化里继承了大量生活习惯和江湖习气。

但码头生活仅仅是武汉的一部分。对于武汉的城市文化,有学者提出了更确切的概括:商埠文化——大码头文化。

水陆交通发达处,除了码头工人,更有来往帮会、各地移民、八方客旅。商业繁荣,则更多小商小贩、苦工帮工、闲杂流民。平民大众才是主流,他们往往追求潮流和通俗,充满活力和创造力,所以容易形成开放多变、俚俗市井的文化氛围。

老汉口的街头巷尾,民间艺术和文娱生活极其丰富多彩,酒楼茶馆、货摊商铺、勾栏瓦肆、戏剧杂耍、嬉笑汉骂、“浪语油腔”(《汉口竹枝词》)……简直一幅万花筒般叫人目不暇接的民俗风情画。

当然,随着现代化的发展,人们的口味与时尚已然日新月异,文明素质亦在不断转型。科技和教育改变了人们的生活方式,但那种高度的市民性仍然留存于文化性格中。不拘小节又极富烟火气,一切以便利民生为首要大事。所以武汉人过早如此随性不羁,实在是再自然不过的事情。

武汉人率性叛逆,却并非不通情达理。人们喜爱过早文化的独特风情,但也在努力革除它的弊端。十多年前,武汉街头无处不在的早餐摊点曾如野草般恣意生长,难以管控。而今已在不断地整顿与规范中越来越文明和卫生。更多的早餐店开启了有店面和大桌椅的模式,以往那种蹲着吃、站着吃、边走边吃、车船上吃的人在不断减少。

不过,过早习俗已经成为武汉人的一种情结,不易被驯服的他们并不会就这样丧失个性。即使环境发生改变,大部分武汉人依旧会不自觉地维系着他们的习惯。过早,在变得越来越规范卫生的同时,也没有丧失它的风采。至于“边走边吃”这项特技,武汉人大概还会代代相传下去,直到很久很久。

参考文献:

[1](清)叶调元著;徐明庭,马昌松校注.汉口竹枝词校注[M].武汉:湖北人民出版社,1982.08.

[2]易中天著.读城记[M].上海:上海文艺出版社,2017.07

[3]汪国胜,赵爱武.从地域文化看武汉方言[J].汉语学报,2016(04):59-70.

[4]樊星.谈谈武汉文化的软实力[J].长江学术,2017(01):21-27.

[5]皮明庥.论武汉商埠文化——大码头文化[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2011,38(05):107-110.DOI:10.13793/j.cnki.42-1020/c.2011.05.010.

[6]李勇军.近代汉口商业文化研究(1861~1938)[D].中南民族大学,2004.

[7]李顺来,孟莹.过早魅力武汉的一道风景线[J].今日湖北,2005(09):15-17.

本文来自微信公众号:国家人文历史 (ID:gjrwls),作者:李言,编辑:詹茜卉