核心提要:

1. 当前新加坡的“小国大外交”进行了重大调整:和李光耀时期主动塑造外部环境确保均势不同,目前新加坡外交更加谨慎,以自保为主要目的。因为中美之间的竞争已非新加坡可以影响控制的,但目前其仍能清楚的看清局势、不盲目站队,依据国家利益做出最合时宜的外交决策。

2. 新加坡在台海问题上的中间人作用已大大降低,最多起到规劝作用。冷战时期,由于沟通渠道不畅,新加坡等国家承担了大国间传声筒的角色。但随着中美之间沟通渠道的多元化、丰富化,已不存在沟通不畅的问题。但是新加坡仍然可以代表东盟以及中小强权国家的力量,并且长期以有较为理性、明智的外交判断,所以国际社会对于新加坡的观点比较尊重。

3. 新加坡不会取代香港国际金融中心地位,近年来反而落后了。因为新加坡市场不大,金融基础设施制度、人才制度也不如香港,更多扮演避险型金融中心的角色。

4. 在国际法与国际秩序领域,各大国的解释是存在差异的,但是不代表完全相悖,新加坡长期坚持主流的国际法解释,并且以符合自身国家利益为前提。新加坡外交风格有两大特点,一是务实,外交政策都以自身需求和国家利益为基础;二是立场表达清晰,不会引起国际社会的误会。

5. 新加坡的外交奉行实用现实主义,领导人直接影响新加坡内政外交风格。现实主义也就是充分地认识到现实的各种情况和各种力量的对比,采取一种实用立场以保证生存和利益最大化。并且新加坡与西方主流国家不同,更倾向于选民委托下的强势政府,领导人的更替对于新加坡政治有很大影响,领导人是新加坡政治的最大不确定因素。

新加坡外交由主动塑造外部环境到谨慎自保

《凤凰大参考》:您提到“大国总体上竞争大于合作时,小国选边站是最差策略”。但现在中美分歧加深、合作范围缩小、世界冷战趋势初显,新加坡总理李显龙也提到外部环境已经变得“棘手”,在美国的压力下,您认为新加坡的“小国大外交”策略会有哪些新调整?

王江雨:在目前中美全面、剧烈的竞争,近乎新冷战的环境之下,新加坡的“小国大外交”已经做出了很大的调整。虽然它的小国身份依旧,但是大外交的这种表现,已经日渐式微了。新加坡在李光耀时代,其实是主动出击,塑造新加坡的外在地缘政治环境。

李光耀与邓小平会晤

现在新加坡已经非常小心谨慎了,基本上是以自保为主了。就是谋求自身适应国际局势变化,在国际社会的行为,不至于惹祸上身。冷战时期,新加坡积极跟中国甚至是跟苏联交往。在2009年—2010年奥巴马时期,李光耀曾经主动到美国,邀请美国重返亚洲,实际上这些行为,其实都是在主动塑造。

李光耀与奥巴马在美国会晤,奥巴马称:“李光耀启发了我的亚太再平衡战略”

还有包括李显龙先前访问台湾,他试图采取这些比较主动的行为,主动塑造亚太地区平衡的局面,地缘政治的这个均势、平衡的局面,以图为新加坡谋求一个他认为比较可靠的环境。

但现在新加坡能够主动出手去塑造的机会很少了,但它比大多数国家要强的地方在于,新加坡能够依据自身国家利益,做出比较清醒的判断,不盲动,不情绪冲动,也不三天两头的改变立场,在这方面新加坡做的还是非常好。

李显龙所称的外部环境变得棘手,其实也是这个意思,因为目前,像中美竞争的这么一种宏大的场面——就像神仙打架或者说像大象在草地上打架——已经是不是新加坡这样的小国所能控制的了,当然新加坡还在兢兢业业地做自己能做的,但这个环境其实已经变得难以预测和难以控制了。

新加坡在台海局势沟通中的作用正在下降

李显龙会见佩洛西,敦促“保持中美关系稳定”

《凤凰大参考》:在地缘政治热点台海问题上,李显龙担忧台湾海峡的紧张局势存在误判的空间。值得注意的是佩洛西窜访台湾前,曾会见李显龙,您认为新加坡在台海局势沟通中可能发挥何种作用?

王江雨:就像我前面所说的,新加坡在这个问题上能做的已经不多了,最多起到一种规劝的作用。在以前,尤其冷战时期,各方都不沟通的情况下,比如大陆和台湾沟通比较少,因为没有直接沟通渠道或者沟通渠道不畅,新加坡曾经担任过中间人的角色,在中美之间的沟通也起到传声筒作用。

中国改革开放之前以及改革开放之初,沟通的渠道也不是很畅通,从最高领导到各个工作层次的完整沟通渠道都没有建立起来,那时新加坡还能起到一些作用。现在已经不存在沟通的障碍了,中国的立场美国不清楚或者美国的立场中国不清楚的现象已不存在。

2018年世界瞩目的“金特会”由新加坡承办

现在两国政府层面的正式外交渠道层次非常多,渠道内容也非常丰富,所以不可能存在沟通不畅的问题,两国其实是了解彼此的立场的,只不过是因为地缘政治的原因、国家利益的原因及国内政治的原因,难以妥协而已。既然不存在沟通不畅的问题了,所以也不存在一个中间的传话人的需要。

但是新加坡依然可以代表一种力量,那就是东盟的力量、东南亚国家的力量以及中小强权国家的力量,因为对新加坡的这个归类,有人说它是一个small power,有人说它是一个middle power。

新加坡依然可以发出一些声音,并且由于它长期长袖善舞,并且采取基本上比较明智的、有判断力的立场,所以国际社会中很多国家和政治领导人,都对它的声音比较尊重,所以它在这方面可以发挥一些作用。

新加坡难以替代香港的金融中心地位

《凤凰大参考》:近期有媒体称,新加坡已经成为香港人才的主要流入地,新加坡也将取代香港的金融中心地位,您认为是否如此?

王江雨:“新加坡要取代香港成为国际金融中心”的说法近来确实是甚嚣尘上,不仅在民间流传,一些工商业包括金融界人士甚至一些学者都赞成这个说法,但是这其实都是似是而非和非常不专业的,在很大程度上表达了所谓中文互联网对香港的忧虑,但是这种忧虑是夸大的,这种简单的表达也是非常不专业的。

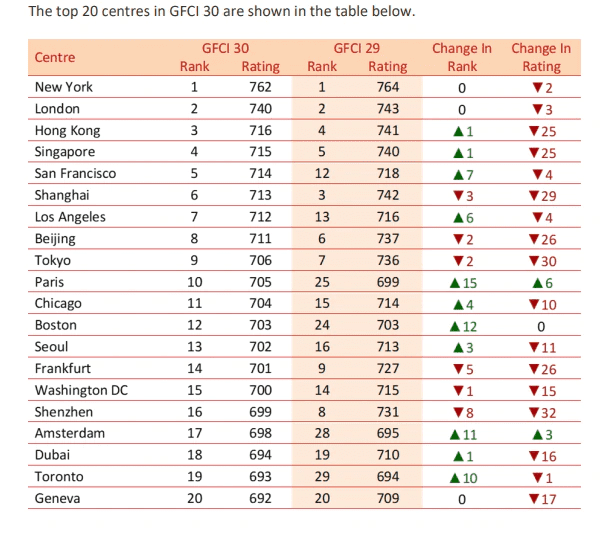

关于这个问题有几点需要澄清,第一,新加坡和香港都是国际上的金融中心之一 ,根据国际上关于金融中心权威排名,几十年来向来如此,多年以来基本上前两位是伦敦和纽约两个互相换位置,第三、四位是香港和新加坡,香港多年居于第三,偶尔被新加坡赶上。但是近几年,由于种种的原因,新加坡的位置反倒落后了。

世界金融中心排名

新加坡的优势在于它是亚洲最大的外汇交易中心,是世界第四大外汇交易中心。新加坡的财富管理也不错,但是它的股市很小,股市始终没有发展起来,但它依然是亚洲一个非常重要的金融管理中心,它和香港之间多年来一直并存,没有谁取代谁的问题。

但是若要说因为香港近年来的情况,导致资金、人才都流往新加坡,然后导致新加坡压住香港,远胜过甚至完全取代香港,这个是绝对不可能的。因为新加坡跟香港比起来,它是有一些先天的劣势,尤其在金融中心层面有一些根本性的劣势。

第一,新加坡本身的市场太小,它又没有依托于一个大规模的经济体,或许大家都在说东盟的确成长非常快,现在是中国的第一大贸易伙伴,但是东盟不是一个统一的市场,不是一个整体的经济。东盟跟外部的贸易量、金融、经济活动要远远大于东盟内部的经济、金融活动,所以它不是一个统一的市场,也不构成新加坡所能依托的大市场。新加坡自己都不依赖东盟市场,怎么能够以东盟市场为依托,在外竞争?

新加坡滨海湾金融中心

第二,香港作为金融中心其实一直是接近纽约、伦敦的,纽约、香港和伦敦被称之为纽伦港,《时代周刊》评价纽伦港才是世界经济中居于三大枢纽地位的城市,跟全世界经济的联系是无与伦比的。这个情况在现在也是很难改变的。香港的金融机构的聚集程度、金融基础设施的完善程度还有人才制度,其实都是要胜过新加坡的。新加坡偶尔被大家提出来,都是香港处于危险的时候,然后就会有很多资金和人才流往新加坡,但这也体现出新加坡跟香港相比,更多是一种避险型的金融中心。

但更多是大家发觉风险之后,资金到新加坡去躲一躲藏一藏,然后四下观望,等到局势稳定之后又回来,因为它毕竟不是一个能够使资金利益最大化的市场。从关于如何形成一个金融中心的文献研究出发,理论上香港就是一个各方面条件都很完美的国际金融中心。

香港国际金融中心

近年来香港遭到的两个打击,一个是2019年以来的政治动荡,香港的政治生态重塑。重塑使某些人心中产生了一定的不确定感,再加上西方媒体的抹黑,但是政治问题不是最重要的原因。 实际上无论是我们看公开报道的反应还是私下的了解,金融机构对政治生态重塑其实并不是特别在意。

因为这些东西其实是不会影响到他的,因为香港根本的自由主义、资本主义的经济制度还在,所以他们其实是不担心的,也不可能因此离开这样一个大的市场。

真正促使人才离开的,还是疫情。因为香港现在疫情管控处在很尴尬的境界,无论是正规的研究报告,还是我们私下跟一些金融机构接触,认为导致人才离开的最主要的原因是疫情。

但是疫情终归会过去,政治也会稳定下来,所以目前面临的困难,是很快会过去的,一旦过去之后,香港作为一个完美的金融中心的优势又很快体现出来。新加坡当然也会一直很好,这个没有问题的,和香港可以说是双雄并立,但是要取代香港甚至超过香港,这个长远来讲,是不可能的,因为新加坡是有它天然的劣势的。

《凤凰大参考》:在贸易经济金融都被用作“地缘竞争工具”的今天,新加坡传统的“经济上看重中国”的局面是否会出现转变?而淡马锡等企业的中国投资能否视作中新关系的压舱石?

王江雨:新加坡“经济上看重中国”的这个局面也不会改变,它目前采取的非常明智的措施,就是公开声明不选边站,其中一个原因是在经济上跟中国的联系非常密切,另外在这种情况下,没有必要选边站。

我刚开始所讲到的这个基本原理还是适用的,这样能够实现利益最大化,因为在两强之间,一个长袖善舞的小国的游走空间还是非常大的。不仅是新加坡,其他国家像韩国、泰国,在中间都有很大的游走空间,选边站就是一种愚不可及的政策了。所以他当然不会说就经济上放弃美国,政治上放弃中国,这个怎么放弃?

淡马锡理工学院

但是美国同样是新加坡非常重要的经济伙伴,而且新加坡长期以来认为良好的国际秩序,尤其是国际经济秩序,是自己得以受益的。而国际经济秩序是由美国所维持的,所以它不希望这个秩序去改变,并且它认为中国在这个秩序中也是一个受益的国家,以目前的判断看不出来,中国要改变这个秩序,有可能中美是在这个秩序之内竞争,所以它绝对不会选边站的,也没有必要这样做。

淡马锡的投资?它在中国有很多投资,以前它1/3的投资在亚洲,其中一大部分在中国,作为一个企业,抛开一切政治因素,都是一定要分散投资的。它和这些中心的经济关系都是非常密切的。所以至于淡马锡的投资,也说不上淡马锡的投资就是压舱石。

新加坡倾向主流国际法解释

《凤凰大参考》:您曾经提到,坚持维护国际法是新加坡利益最大化的选择。但在中国和英美对于国际法、国际规则的认知与解释存在差异的情况下,新加坡倾向于维系何种标准的国际法?

王江雨:各国尤其是目前的大国,比如说中美俄对国际法的基本原则、理念还有一些具体的制度规则的解释都是有差异的,但是这并不说是完全相反的。因为只有一套国际法,大家的解释不同,并不是他们的理解没有重合的部分,实际上还是有一种主流的国际法的观念的。

其实任何法律制度,国内法也一样,那很多规则的解释都是不同的,对新加坡来说,它肯定会奉行主流解释,但如果它的国际关系、国际利益需要的话,它肯定也会采取符合自己国家利益的解释,这是现在的国际法体系本身的性质所决定的。

李显龙今年4月份访美,是拜登政府期间,首位访美的东南亚国家领导人

《凤凰大参考》:在拜登大力推行“价值观外交”的背景下,奉行亚洲价值的新加坡能否为中国提供启示?

王江雨:说新加坡奉行亚洲价值观,这个本身也是一种错误的理解,没有这个说法。在80年代李光耀时期,出于国内政治的需要,不希望本国人民的这个思想观念太西化,提出并奉行一种独立自主的政策,他提出了亚洲价值观。亚洲价值观其实主要是李光耀还有马来西亚的马哈蒂尔在国际社会宣言的,它其中包含了一些儒家思想的因素,但是当时并没有得到中国的回应,这其实就是一种源自中国的价值观。从90年代之后,这个说法就不提了。

20年来在新加坡政府的公开的声明、文件、官方的立场中,根本见不到亚洲价值观这个概念。所以没有新加坡外交或者内政是奉行亚洲价值观的标签式的说法,当然国内的很多事情他们会说有自己的价值观,但不会说亚洲价值观。比如说对同性恋的态度,会采取一种务实的立场,但不会说是什么亚洲价值观。

至于说对中国有什么启示?因为中新是两个非常不同的国家,首先大小不同,并且外交不管是作为一个学科也罢,或者是作为一种技艺也罢,它是一个statecraft(治国才能),它的特点就是不同的主体、不同的国家、不同的时代,外交的风格可能都是不一样的。

所以两个国家之间就很难借鉴,如果说有什么共同的元素可以值得考虑的,就是新加坡的外交非常的务实,以国家利益为考量。第二,它的立场比较清楚,采取一种非常务实的态度,就是要照顾到本身所处的地位以及各方面的需求,但是会把自己的立场表达比较清楚,不至于引起什么误会,这是新加坡外交的一个风格。

领导人是影响新加坡内政外交的关键因素

《凤凰大参考》:新加坡外交学、国际关系研究发达,您也曾总结过马凯硕和尚穆根等官员的争论。那么西方学界的现实主义、自由主义和建构主义的框架能否解释新加坡的外交发展?

王江雨:理论的产生是为了我们理解的方便,属于人为总结出的模式。现实是多面性的,不会完全符合理论。对一个国家的外交政策要倾向于比较折中式的、综合性的路径去解释才比较合适。

具体到新加坡而言,假如加以概括的话,我觉得是一种实用性的现实主义。实用主义和现实主义其实不是同一个东西,比如有些国家的现实主义,其实不见得采取一种实用主义的态度,而新加坡的这种现实主义的做法,是充分地认识到现实的各种情况和各种力量的对比,不做任何幻想地采取一种实用立场,以符合本国的最大利益,以保证本国的生存,这是他的外交的风格。

李显龙

《凤凰大参考》:新加坡政治带有明显家长制风格,您如何评估未来新加坡领导人的更替对其外交方针的影响?

说新加坡的政治带有家长制的风格,我也不太赞同。毕竟他的政府也是民选的,每五年选举一次,这个选举是没有问题的,每一次获胜一方都能够获得大比分的胜利。如果哪次选票支持率是60%的话,人民行动党自己都会觉得失望,所以他是得到人民支持的。但是另外一方面,它又是非常强势,是说政府当选以后,并不会把民意作为最主要的考虑因素。

所以它其实更多的是一种选民委托下的强势政府,并不像西方的民主政府。是选举,但是很清楚,就是即使是在那些发达的西方国家所谓的优质民主社会,民意在很多时候也是民粹,将决定一个政府的施政风格和它的政策走向。

而哪怕是再好的政客,其实都会跟着民意走,所以短期主义非常明显。新加坡在政府当选之后就很强势,从李光耀以来就很强势。这是一个路径依赖,所以它基本上是两个性质的结合,在目前还几乎是独一无二。

李显龙与第四代领导黄循财

领导人的更替,其实给新加坡的政治带来了很大的不确定性,所以很难预测它的未来。尽管在新加坡国内有很多研究,多有溢美之词说它已经建立起了一套制度,可以保证新加坡长期长治久安,不会发生大的转变,但事实恐怕并非如此。

有没有一个强势的明智的领导人可能会导致结果的天差地远。因为制度只是提供了一个框架,制度内部仍然有很大的腾挪空间,并且没有一流的领导人,这个制度也很容易被破坏。

在我个人看来,如果没有一流的领导人维持的话,制度是否具有可持续性还留待观察。这个制度非常依赖于高素质的、非常能干的、在各方面都能够有所感知、聪明地做出符合新加坡最大利益判断的领导人,而这种领导人可遇不可求,所以制度维持的关键还要看领导人。所以我们对新加坡的未来情况并不能就此下论断,新加坡未来的领导人其实便是它政治中最大的不确定性之一了。