本文来自故事FM(ID:story_fm)出品的内容种草栏目“垂直入戏”,讲述人:姚海军,制作人:佳文,题图来自:受访者

说到中国科幻,总有一些绕不开的名字,比如《三体》、刘慈欣以及《科幻世界》。但有些名字,你可能就没那么熟悉了,比如——姚海军。

姚海军就任职于《科幻世界》,也是刘慈欣的编辑。他从 80 年代起见证了中国科幻在历史浪潮中的几次兴衰,并最终帮助中国科幻走向了世界舞台。

1. 科幻的春天

大家好,我是《科幻世界》杂志社副总编辑姚海军,也是成都市科幻协会的会长。

我小时候住在黑龙江伊春市的红旗林场,村子叫平车,平车就是小火车,它没有棚,只有一个平的板,所以那个村子就叫平车,很小,可能在城市生活的人都没有办法想象。

初中以前我看书很少,因为村子里也没有书店,除了课本没有什么可看的。读初中一年级的时候,改革开放,才逐渐读一些课外的书。

能读上课外书,也要感谢我的数学老师王春海。初中的时候正巧赶上刚刚萌芽的市场经济,王老师也是一个思想活络,有远见的人。他每周总会带回一书包的课外杂志、书籍,一下课同学们都围上来,想看看这个“百宝箱”里有什么。

所以王老师的书包对我来讲就像一个魔法包裹,我也不知道他这一周会带来什么样的书,所以每一次都很新奇。尽管我现在冷静地回想一下,那个书包的容量可能很有限,只是一个比普通包大一点的包,但那时候就觉得那里面有一个无限的空间一样。

王老师那时候带回的书包,为身处村庄的姚海军打开了另一个无限世界的大门。随着文革结束,国务院召开全国科学大会,为科研工作人员平反,科幻也再次重回人们的视野。

尤其是叶永烈在文革后出版的第一本原创科幻小说《小灵通漫游未来》,改变了许多人,包括姚海军,对于未来的想象。

我那时候小,对城市生活的想象都非常局限,像现在我们住的有独立卫生间的楼房,在我那时候都没有体验过。那更不用说有那么多神奇的科技支撑的一个未来,比如《小灵通漫游未来》一开始提到电子手表,我根本就没见过电子手表,就觉得这个表太神奇了;还提到了一家人都吃不完的巨大的西瓜,靠着机械踩着梯子才能摘得到的大玉米。

我们小时候生活物资比较匮乏,最常吃的几乎都是玉米,当时也没有白面或者白面很少,非常硬的玉米饼子并不好吃。看了《小灵通漫游未来》以后,觉得未来的社会那么富足,很有幸福感,很让人憧憬,在科技的帮助下,人也很自由,我就很向往那样的未来。

其实,80年代初也是中国科幻的一个高峰,叶永烈,郑文光等作者都相继推出自己的代表作,把面朝黄土背朝天的国人视野一下拉向宇宙和未来。各类文学、科普报刊都争相推出科幻作品。那时候,我就想好好读书,考一个好的大学,去见证和建设这个美好的未来。

2. 科幻陪他度过人生的难关

我本来正要读高中,但忽然得了急性肾炎后来转为慢性肾炎。未来成了一件遥远到不敢想的事,我要考虑的是,是否还有明天。这很可怕,特别是昨天可能还在一起玩游戏的病友,第二天就没有了。

有一次我一个玩得很好的病友去世,医生也都在身边做了一点抢救,但感觉只是一个程序,根本无力回天。我跟他是邻床,当时我也想过去帮忙,但是边上更年长的病友就把我拉到一边,不让过去, 因为虽然已经去世了,但给他穿衣服的时候还是会呕吐,有些东西喷出来。

我经历了很多这样的场景,现在看来很普通的病,但当年医疗的手段非常有限,所以我同病室的这些病友好像最后都离开了。生命实在是太脆弱了,我那时的脆弱感和无力感非常强。

后来,我在医院呆了整整两年,也没有治好。医生劝我父母把我接回家去,顺其自然。最后,我被舅妈一家接回了农村,希望能在自然的环境中,好好养病,或者,度过人生最后的时光。

回到农村,亲戚都在农忙,我也没有同龄的朋友。和我作伴的只有农村广袤的土地和我带来的一摞一摞的科幻读物。

那个时候,我看的科幻也变得多样了,不仅有《小灵通漫游未来》那样科技乐观,展望未来的小说。还有更多文学化的科幻故事,那些故事充斥着冒险、奇遇以及对科学与人性的反思。

我当年看《弗兰肯斯坦》的遍数最多。那种恐怖的氛围、传奇性,科学怪人惨淡的人生,他内心的渴望,都给我留下了深刻的印象,就感觉好像自己也是一个怪人。

因为,我有相当一段时间在医院里生活,大家看生病的孩子都带着一种奇异的眼光,我就觉得好像自己是一个怪人一样的。而且,我还比较特别,喜欢看一些科幻,这就更难以理解了,就在同龄的孩子中,我也感觉被他们视为异类。

3. 遇上科幻寒冬

当姚海军的人生跌落谷底的时候,中国的科幻也正走入一场寒冬。

科幻小说家们,不满足于科幻文学被归类到儿童文学,成为儿童科普读物;他们希望科幻像《弗兰肯斯坦》一样,有文学,有哲思,有对人性的探讨。

一开始这场科幻姓“科”还是姓“文”的争执还只是一个业务探讨,但在80年代中“清除精神污染”运动的风暴下,逐渐上升到了政治层面,变成了姓“资”还是姓“社”的问题。

挺科普派,批评科幻小说是“伪科学”会毒害青少年,说 “极少数科幻小说,在政治上表现出不好的倾向”。在这样的风潮下,科幻文学和“靡靡之音”、“黄色小说”一起被列为精神污染被重点打击。

写出《小灵通漫游未来》的叶永烈转行写政治人物传记文学,郑文光50来岁突发脑溢血瘫痪,就此搁笔。曾经欣欣向荣的科幻杂志、刊物也纷纷停刊。

80年代初科幻的繁荣,不仅是有许多单行本,还有许多文学杂志、科普杂志都发科幻小说。比如像当年经常发科幻小说的《少年科学》、《我们爱科学》这类科普杂志,还有主流文学杂志,比如《当代十月》都发过科幻小说。所以,当年整个氛围就是科幻受到科普界和文学界的共同关注。

然而,到了 1983 年下半年到 1984 年的时候,这些刊物就都不再发科幻小说了,出版社也不再出科幻小说的集子了。

如果说我们把 80 年代说成是中国科幻的春天,那也太过短暂了,我到农村生活的那段时间,差不多一年,科幻读物就没法找到了。

尽管大环境的风气改变了,作为一个科幻迷,我也没有那么容易就放弃。

首先,我抓住机会去网罗还能在市面上找到的科幻小说。我在绥化生活的那一年,无意中听到一个广播,说哈尔滨有一个旧书市。我就自己一个人第一次去了趟省城,我下车就直奔书店,买完书就直奔火车站。

在旧书市上,买了很多的科幻小说,有巨大的收获,特别幸福。当时因为个子不太高,买书的一个阿姨看着我一个小孩,独自买了一些奇奇怪怪、厚厚的两摞书,还特别热心地把我送到火车站,然后我就坐着火车回到家。

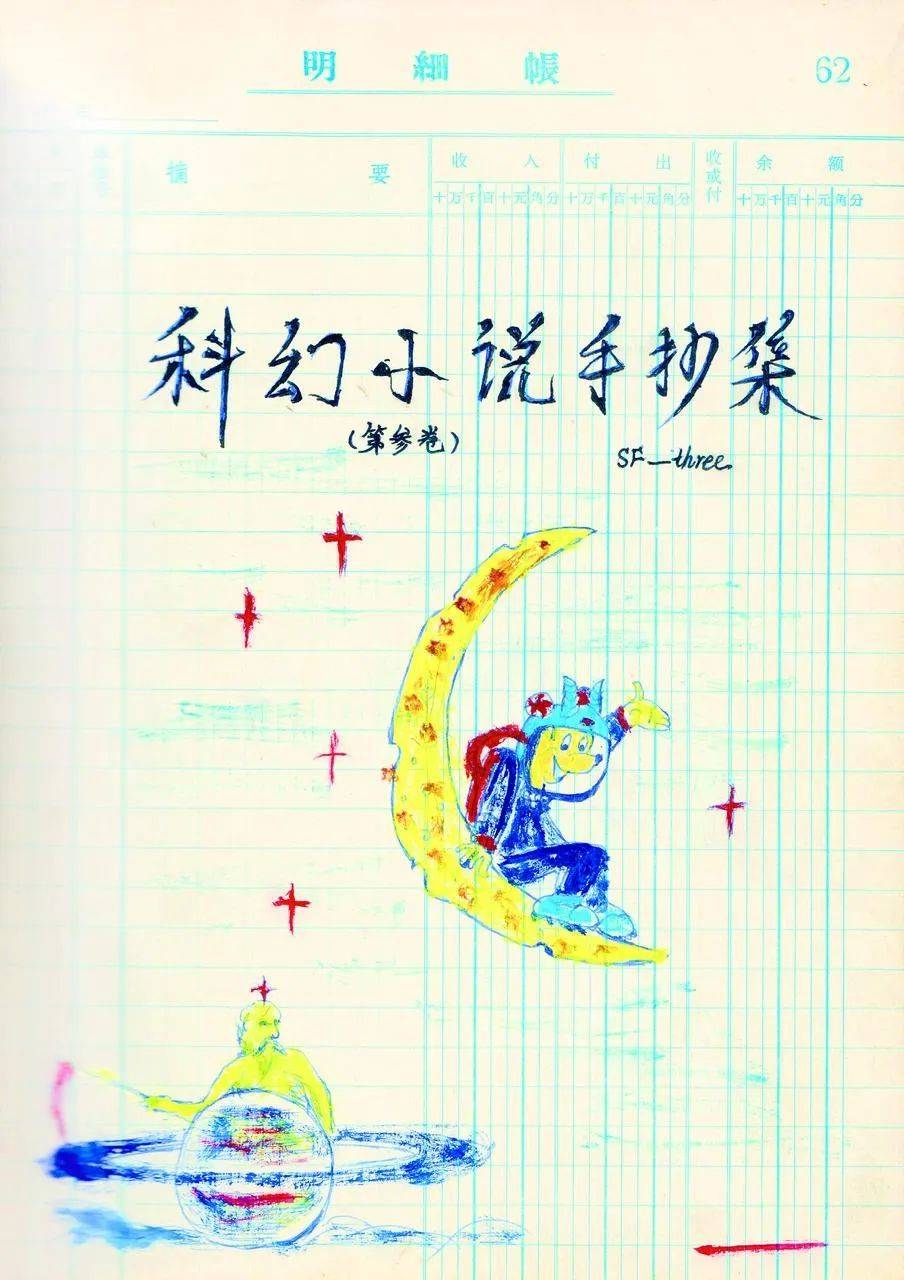

其次,那时候也不像现在有比较好的经济条件,可以随便买书,有的书是别人借给你看一看,但我又特别喜欢某一个小说或者某一个故事,那怎么办呢?那时候又没有复印机,也没有电脑,我就只能用手抄的方式,把它写下来。

所以在舅舅家住的那段时间,他有很多不用的账本,全部抄在那些账本上,做成自己专属的科幻故事集子,所有喜欢的故事加起来可能得有四五个账本。

我把插画都要复制过来的,虽然当时自己字也写得不好看,画也画得太勉强了,但是那时候很喜欢科幻故事,把能看到的、想要的,觉得有价值的都要抄下来。

4. 《星云》创刊

我在乡下呆了一年,身体竟然奇迹般地好转了。我回到了技校读书,在那时候,我想自己做一本科幻迷杂志。

因为即使在科幻低潮的那段时间,也有大量的科幻爱好者存在,他们过去读过科幻小说,对科幻小说有自己的理解,即便是在低潮的时候,他们心中还是对科幻这一门类抱有一些期望。

既然环境已经这样了,我们喜欢科幻的人是不是能够做一点力所能及的工作,建一个平台,把出版社、作家还有读者的需求做一个沟通?那个年代也没有互联网,所以我就做了一个本叫《星云》的杂志。

星云原本是一个天文学概念,泛指所有的扩散型天体,它们散落在宇宙中发光,它们也可能聚集形成新的恒星。《星云》也成为中国第一本科幻迷杂志的名字,在 1986 年中国科幻的低谷时期里创刊。

第一期只有四页,有一个发刊词,几个科幻界的消息,和评论文章。最早是手刻蜡纸,油印出版的。手刻蜡纸往往都要求你要有一手好的仿宋字,我的仿宋字也不及格,但也没办法,也没有别的技术手段。

《星云》的稿件一开始就只有身边的几个朋友来写,后来觉得你要想有质量,当然需要更多信息源和稿件的支持,所以就联络了全国的科幻爱好者,或者是一些出版社、杂志社的编辑,请他们提供一些资讯,或是撰写文章。

这个杂志之所以能存续这么长时间并不是我一个人的力量。很多的稿件都是大家写的,我又没办法给他发稿费,更重要的是《星云》都是靠科幻迷的捐款存续的,它可能是最早的一个众筹的杂志。

要说创杂志难度肯定很大,但那时是无知者无畏,又不知道做杂志还需要这么多程序上的东西,只是说你喜欢这个,就把这事做了,也没想到会得到那么多的同好的支持,能做那么多年。

5. 林场与“科幻”的双重生活

这本自制的科幻迷杂志,在内容上也越来越丰富,不仅有科幻作品的评论文章,还有作者的自述、获奖感言,以及关于创作的具体内容探讨。

《星云》也从只有身边的二十来号人看,变得越来越有名气。多的时候,我每天都会收到几封甚至十几封来自中国各地、东南亚、甚至美国的科幻迷的信件。

那时候我在东北林场做选材工。白天几乎都在林场,林区会采伐不同的树种,我的工作就是按照不同的树种把它们做以区分。那是体力活是非常累,而且时间也很紧张,吃饭连午休就只有一个小时的时间,根本没有空闲的时候,所以我只有在晚上才来做《星云》。

我打交道的是完全不同的两拨人,风格很明显。我和我的工友也有处得很好的,我们在一起聊八卦新闻,生活,一些很实际的话题,但我做《星云》的时候就完全换了一个频道,谈的都是科幻、科技和未来。

6. 世界科幻大会

从技校读书后分配到东北林场,姚海军过着双重生活——白天他在森林里做着机械繁重的木材挑选工作,晚上他沉浸在科幻世界里,近十年,姚海军按一年三期的频率持续地做杂志。

在中国科幻的历史里,也有许多因为热爱而坚持,并推动着科幻进步的故事。当“清污运动”让大部分科幻杂志、期刊活不下去的时候,只剩下了偏居成都的《科幻世界》杂志勉强活了下来,在 80 年代末,杂志主编杨潇靠着两本中英词典,独闯圣马力诺;第二年为了节省经费,坐八天八夜火车去荷兰海牙,为成都争取到了 1991 年世界科幻协会大会的举办权。

1991 年的科幻大会对中国科幻是非常重要的一个转折点。80 年代中后期科幻开始进入低谷,1991 年的这次世界科幻小说协会的年会,实际上传递了一个信号:科幻将再次回到人们的视野,它不再是一个禁区,一些出版社开始重新出版科幻读物。

我在今天也能感受到《科幻世界》在那个年代,科幻如此冷清的背景下,试图做的一些改变。1991 年是一个很有意义的尝试,当然也很成功。

我原本也想要参加这场盛事,但是去一趟成都的经费并不便宜,况且林场工人工作繁忙也没有假期,所以我很遗憾地就错过了。就这样又过了六年,1997 年《科幻世界》杂志在北京举办北京国际科幻大会,我也是想去的,但是也有犹豫,还是考虑到去北京住一段时间,来回车票都挺贵的。

但是朋友们特别热情,北京、天津的一些朋友、科幻迷、作家还发起了一个叫做“欢迎姚海军先生到北京参加 97 国际科研大会”的一个募捐行动。我现在想起这事仍然觉得非常感动,我觉得大家太热情了,再不来就对不起了。

7. 俄美宇航员同台

作为组织方,我觉得是非常成功的一个策划,就在于请到了俄罗斯和美国的宇航员。

《科幻世界》先是邀请了美国的宇航员,但是NASA没有什么兴致觉得你们是个什么会,也没听说过中国科幻是什么样。后来,有人出主意,不如先请俄罗斯的宇航员。

1997 年,俄罗斯的经济情况也不好,一受到邀请立马就做出了积极回应。《科幻世界》团队又很聪明的用这个来自俄罗斯的好消息,去跟 NASA 说,NASA 觉得那美国不能缺席的,所以他们又派了美国的宇航员来参加。

我说没有 1997 年大会的成功,中国科幻的今天可能是另一个模样。因为如果我们想象那次会议全都是科幻作家,可能不会引起这样的广泛的报道。但是宇航员是一个非常难得一见的群体,特别是俄美宇航员同台,可能之后都再没有这样的场景。而且宇航员在人们心目当中的形象也是不一样的,他们某种程度上是科学的化身。

我们知道在中国,人们对科学的认识或者说情感,和西方还是不一样的。科学就代表着真理,代表着探索的精神,这完全是正面的,所以他这次大会帮助科幻大大地提升了自己的地位。

当然,对于我个人来说,这一年也很重要。那些靠书信来往了十多年的科幻迷,也终于可以见上面了。

我们这些科幻迷为了省钱,都住在地下室里,我们那儿也非常热闹。白天参加会,晚上就彻夜聊天。大家一见如故,只要一说你也是一个科幻迷,你愿意读谁的作品,就好像马上有了几十年的交情一样,有说不完的话题,而且很多人的酒量也还可以,再喝点小酒,那更是说不完。

8. 刘慈欣登场

参加了这次北京国际科幻大会后,我就下定决心离开了林场,离开东北,几经辗转,来到成都加入了《科幻世界》杂志社。1999 年我加入编辑部不久,就迎来刘慈欣的“闪亮登场”。

那一年,刘慈欣在《科幻世界》出道,陆续刊登了包括《带上她的眼睛》在内的四篇短篇小说,如平地惊雷般地震撼了科幻文坛。

刘慈欣参加了2000年的笔会,他是第一次参加笔会,我是第一次见到他本人。刘慈欣很少说话,就是听大家说,然后自己很沉默,我记得当时他坐在比较靠边的位置上,就是认真听讲的状态。

但是他一出道就给人非常大的冲击,这种冲击不仅仅是给编辑部的冲击——有一个很值得关注的作家又诞生了,他的小说在想象力这方面给读者的冲击也很大。

所以尽管他并不是一个特别善于或者说乐于社交的作家,但是大家都还是非常关注他。

2000 年后,刘慈欣在《科幻世界》上陆续发表了《流浪地球》、《中国太阳》、《球状闪电》等等著名的短篇小说,掀起一阵科幻浪潮。2006 年,刘慈欣最负盛名的长篇小说《三体》的出现,代表中国科幻翻开了新的篇章。《三体》的第一个读者就是姚海军。

我的第一台电脑就是刘慈欣给的,那时,他从电厂淘汰的电脑中凑合组了一个给我。他的稿件是发电子邮件给我的。投来的稿子我还搁了一段时间,但很迅速地就把它看完了,看完之后就挺激动,尽管他的小说第一部还没有完全展开,但是已经让我看到了既有现实基础又有特别奔放的那种想象力。

所以看了小说之后,我在想如果直接出书,当然我们的条件是确实是有限的,我们没有像人家大的出版社,有那么多专业的资源,好的情况就是发个五万册,虽然五万册那时候也是在及格线上的。但总还是有不甘心,觉得还是应该尽最大的可能让它发行量更大一点。

而且当时刘慈欣跟我说,后面还要做一个系列,就更加加深了我当时的一个倾向——在我们的杂志上连载。《科幻世界》那时候的发行量还是挺大的,二三十万的发行量,那《三体》的第一部基础读者就能有二三十万。

《三体》第一部从 2006 年 5 月开始在《科幻世界》连载,一直到 12 月才连载结束。在报刊亭蹲点《科幻世界》刊出,成了很多科幻迷的头等大事。2007 年国际科幻·奇幻大会在成都召开的时候,读者排着长龙等待刘慈欣出席签售会。

可想而知,各大出版机构争相邀请《三体》的第二部在自家出版。那时候我也身负重任,作为《科幻世界》的编辑,希望刘慈欣能让《三体》继续由《科幻世界》操刀。

我还记得我们当时好像是在青城山开笔会,我跟刘慈欣走在山间的小路上。他主动跟我说了这样的一个情况。当时我记得我跟他说,选择权还是在你那里,这是你的作品。如果不放在《科幻世界》,那收益的增加是显而易见的,但是中国科幻就这么一本科幻杂志,如果像你这样的作家都不能给予支持,那《科幻世界》或许很迅速地就会退出历史舞台。

我也是有矛盾的心态,从朋友的角度来讲,我当然希望他的好的作品,能得到一个应有的回报,但是我自己又在《科幻世界》工作,我也非常热爱《科幻世界》。

而且说这个事的时候,《科幻世界》正处在一个动荡期,本身就欠了刘慈欣的稿费。如果刘慈欣说要拿走这个稿子,我没法提出反对的意见,尽管我也知道《科幻世界》这本杂志很重要,所以我就把这个困难的选择交给刘老师自己做出。

后来的故事,是大家都熟悉的。《三体》第二、第三部,在2008年、2010年相继由《科幻世界》出品,从外卖小哥到国家领导都成为了刘慈欣的读者。2015年,《三体》获得雨果奖最佳长篇小说,中国科幻从此冲出了亚洲,走向国际。

作为编辑的姚海军也获得了许多赞誉,一次刘慈欣为姚海军颁奖的时候,刘慈欣称他为“中国的坎贝尔”。坎贝尔是美国科幻最负盛名的科幻编辑,发掘了无数科幻作家。但在姚海军看来,他只是有一点运气,一点至始至终的坚持。

刘慈欣有一篇小说叫《中国太阳》,里面的主角水娃,因为羡慕城市的灯光,制定了一个个目标,走向城市,最终走向宇宙,成为了一个宇航员。我读那个小说时特别有同感,小时候我在一个很小的村子出生长大,我就向往一个更大的村子,从平车到七里半,又到红旗,又到绥化的乡村,总也是有一些想往引领着你。当然我那个时候没有想到能够从事科幻出版的工作,也非常幸运能把自己的爱好变成了一个职业。

最后,中国科幻能够走到今天,还要感谢更多科幻人多年来的努力。

参考资料:

中华读书报,“清污”运动在事实上改写了中国科幻小说历史

韩松,界面· 正午,我与《科幻世界》

中央电视台,1997北京国际科幻大会特别报道

-文中图片均由讲述者提供

本文来自微信公众号:故事FM(ID:story_fm),讲述人:姚海军,制作人:佳文