出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 黄瓜汽水

题图、编辑 | 渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

海的东南方向,是所有人8月2日以来最关切的新闻。

如果你留意过近十年来两岸互联网的气氛,就能感受到其中的微妙变化:从互相对望的好奇,到不解与困惑。拥有过蜜月期,但也迅速进入了冷眼相望的阶段。

许多人没有说出口的感受是:这些年来,我们望向对岸,却越来越看不懂他们到底在想什么。

除了政治与经济,影视作品也许能作为最基础的窥镜,帮我们寻找答案。

中国台湾省的影视作品为什么越来越邪门?好奇,可能是大多数观众的第一反应。

仅在2022年,就有《哭悲》与《咒》两部挑战观众生理与心理防线的恐怖片,相继成为台湾影视行业输出的爆款。我们曾经熟悉的台湾影视逐渐面目模糊,最甜美的台湾腔,说出的却是最骇人的台词。

最近,台湾省又有一部小众电视剧悄悄上线。

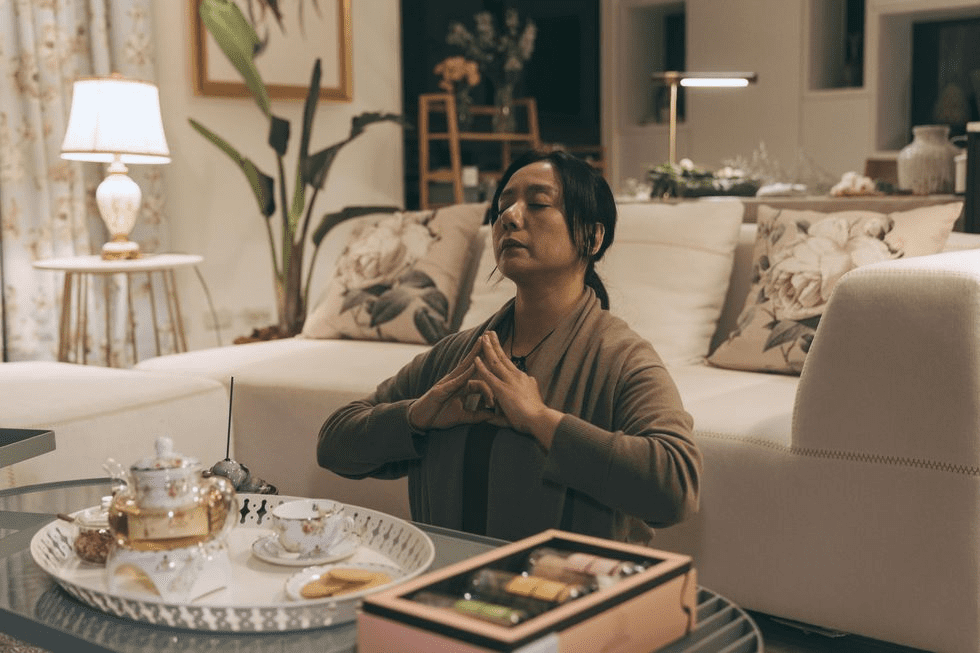

这部剧叫做《我愿意》。看似温良随和的片名,实际揭露的是关于本土新型邪教控制人心的骗局。

海报上能找到和《咒》类似的邪教元素:诡异的宗教手势,类似符咒画法的字体,以及怪力乱神之下被控制的信众。

偶像费慕淇是一个顽劣叛逆的明星,他在一次剧本会上当众责骂了经纪人之后,经纪人选择了跳楼自杀。

经纪人死后,费慕淇陷入自责愧疚之中。

在葬礼上,他遇到了经纪人生前的心灵疗愈师“本生老师”。这位装神弄鬼的“大师”,拥有一家新型宗教组织“幸福慈光动力会”。他四处走穴演出,为组织成员灌输看似正能量的疗愈鸡汤,台下无论男女老少,每个人都听得泪流满面。

这种放在大陆只能骗老年人买保健品的诈骗组织,在台湾省扎根立派,拥有庞大的信众,涵盖了社会中的各个阶层:包括生活中产的离异中学教师、生活不堪重负的底层家庭主妇、遭受校园霸凌的富二代女孩,以及经纪人跳楼后自责难捱的明星。

这些人的共同点很简单:处在人生谷底,该去接受心理咨询甚至精神疾病治疗的时候,误入歧途,进入了表面温良大爱、实际穷凶极恶的邪教组织。

先讲讲这部剧的闪光点。

提起邪教,多数人恐怕都天真地以为邪教成员的脸上写着“快逃”,而这部剧为我们还原了“人性诈骗”的原始过程——即便你是受过高等教育的年轻人,也很难厘清“心灵疗愈”与“新型邪教”之间的界限。

新型邪教总是在人最低谷的时期,以最为友善积极的面目出现。邪教领袖也并非青面獠牙的恶魔,更有可能是一个儒雅平凡的“心灵疗愈师”,掉在人堆里都不会被轻易发觉。

他也许会开导你勇敢面对困难,将所有苦难转化为高尚的品格。听上去没什么问题,就像剧中邪教成员们日常问候的话语都是“祝你幸福”,很难挑出事实性错误,再结合大师杜撰的感人故事,甚至还能咂摸出几分正能量。

一番“话疗”,就是布局引诱信众步入深渊的诱饵。进入所谓的“幸福慈光动力会”之后,教主的虚伪面目逐渐暴露:一碗“开光”的沙拉都能收取天价;添加致幻剂的蔬菜汁,也被称作“能够通灵的神奇树汁”,以此颠覆信众的唯物主义世界观。

从一碗沙拉诱导,直到最后PUA、敛财、洗脑、性侵、甚至是杀害性命。

但遗憾的是,这部角度刁钻、选题深刻的影视作品,完成得却过于粗糙。形式大于内容。

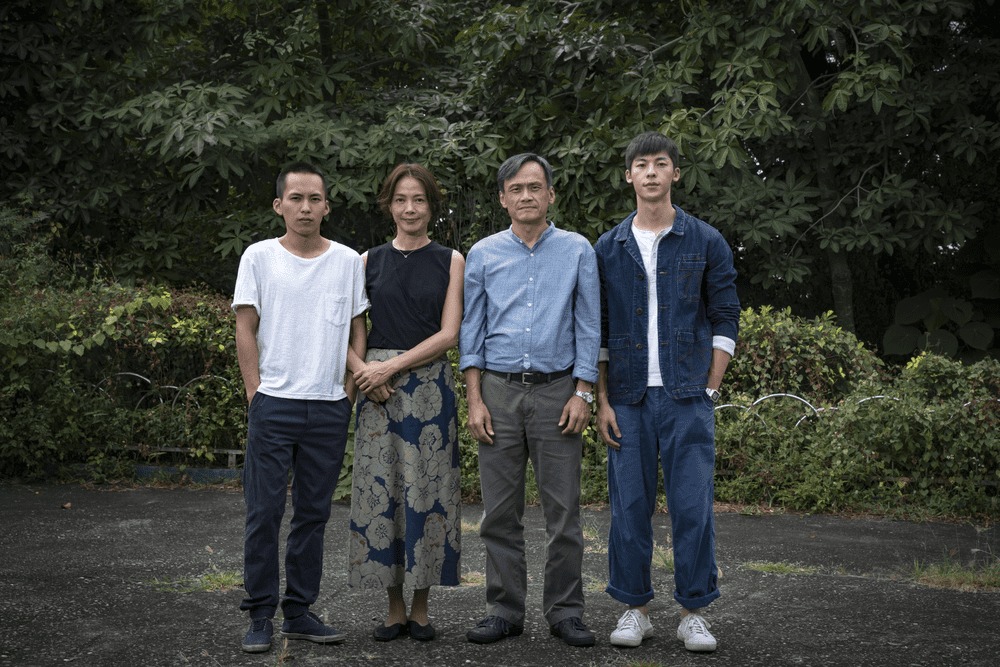

群像式社会议题电视剧,早在2019年《我们与恶的距离》(豆瓣9.1分)中就显露高光,在现实主义高地上凝视人性丑恶,一口气串联了“无差别杀人、精神疾病歧视、乌合之众的网络暴力”所有当下社会的顽疾,让我们对台湾地区的影视人刮目相看。

但比起《我们与恶的距离》,这部剧远远称不上一部优质作品,在豆瓣也逐步从7.6分一路下跌至7.2分,并没有掀起水花。手握“邪教与人性”这一重大议题,完全可以做得更出色。

剧情拖沓、节奏缓慢、剪辑混乱,都是这部剧的硬伤。观众全程打开上帝视角,看着一帮失足落水的人,轻而易举就被神棍骗得五迷三道。

但我仍然认为,《我愿意》指向的内核比《咒》更为恐怖。用一句俗话概括就是“人性比鬼神可怕”。

《咒》是虚构的诅咒,但《我愿意》是真实的邪教。

导演吴洛缨在筹备这部电视剧之前,在台湾当地做了大量民间邪教的田野调查。她在接受采访时表示,这部剧并不是跳脱现实的虚构故事,而是每个阶层都可能遇到的现实:无论你是谁,都可能掉进深渊。

被校园霸凌的富二代女生,脸上长着大面积的红色胎记,即便忍气吞声依然无法摆脱校园暴力,多次试图自杀未果;拮据的家庭主妇,丈夫出车祸后变成聋哑人,除了负担三个孩子的开销,每个月还要为受害者家属支付5万台币的赡养费,住在最简陋的贫民区,家庭摇摇欲坠。

他们都在苦难中挣扎,把慈眉善目的“幸福慈光动力会”当作人生苦海中的一块浮木,只要抓住了就能找到活下去的意义,哪怕高昂的入会费是全家的生活费也在所不惜。

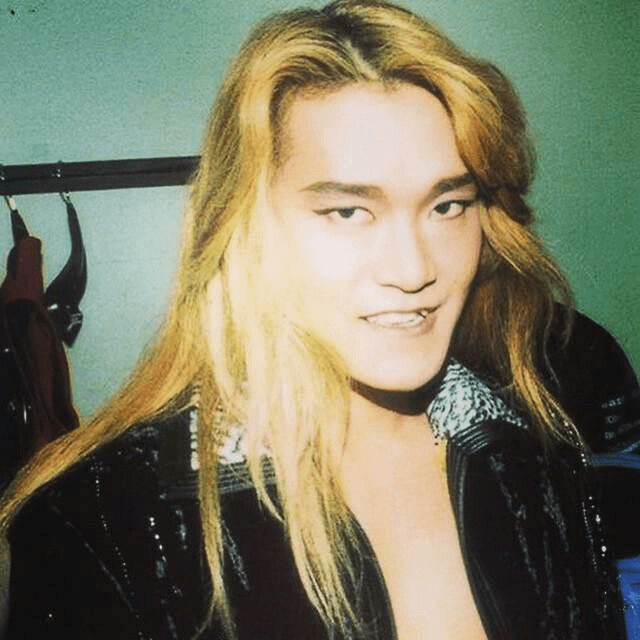

而男明星费慕淇的原型,参考了日本乐队X Japan主唱Toshi加入邪教组织Home of Heart的真实故事。Toshi在乐队巅峰期退出,被邪教组织控制了12年之久。引他入局的不是别人,正是他最信任的妻子守谷香,邪教头子的情妇。

Toshi在一场画展上遇到了号称创作“疗愈音乐”的邪教头子MASAYA,他告诉Toshi,获得幸福的唯一道路,是参加能够“去除自我意识、回归纯粹本质”的“课程”。实际上,所谓的幸福课程,是对他进行精神控制,迫使他承认莫须有的罪名,殴打监视他。

把邪教题材放到台面上批判,点破了许多具有邪教性质团体组织的本质——假借正面的名义,实则敛财传销、性侵洗脑、动员受害者布道更多信众。他们并不会以传统邪教的姿态出现,但都使用了相同的手段:

识别当代人最紧迫的精神需求,提供缓解焦虑的秘辛,以此换取无条件的信任。

“邪教就是在人最脆弱时接住你的恶魔,当你失恋、离婚、生意失败、被家暴、被性侵、原生家庭有问题时,就是它影响你最好的机会。人们在此时最需要寻找拯救自我的东西,你以为抓到浮木,其实是上到幽灵船。这是因缘巧合吗?不,这些人一定是有互相吸引的机会,邪教团体还是会选对象,不会浪费力气在看起来过得很好的人身上。”——导演吴洛缨

《我愿意》并不是台湾地区唯一讨论邪教与人性的影视作品。

民俗恐怖片《咒》是今年讨论度最高的爆款之一,甚至许多观众只要回想起个别镜头仍然会汗毛竖立。

比起西方恐怖片利用基督教驱魔的母题,《咒》则是运用相同的思路,利用闽南地区民俗传统,狠狠捏了东方人的软肋:比起恶鬼,东方人更害怕来路不明的邪神。

凭借打破第四堵墙的戏剧手法,导演引诱观众不自觉加入了一场巫术的互动,让许多观众感慨“这是这辈子最晦气的一次观影”。

在人类学著作《金枝》里,J.G.弗雷泽就描述过“交感巫术”的原理。无论是电影中的女主角李若男,还是用一句杜撰的咒语戏弄了所有观众的导演,都利用了这种人类最远古的恐惧。

...马来人有类似的法术:你如果想使某个人死掉,首先你就得收集他身上每个部分的代表物,如指甲屑、头发、眉毛、唾液等等。然后,从蜜蜂的空巢中取来蜂蜡,将它们粘在一起做成此人的蜡像,连续七个晚上将此蜡像放在灯焰上慢慢烤化。烤时还要反复说:“我烧的不是蜡啊。烧的是某某人的脾脏、心、肝!”在第七个晚上烧完蜡像之后,你要谋害的人就将死去,这种法术显然结合了“顺势巫术”和“接触巫术”的原则,因为所做偶像是模仿了一个敌人,偶像身上的指甲、头发、唾液等等优势曾经接触过他本人身体上的东西。(《金枝》)

台湾省作为东南沿海最迷信的地区之一,能不断创作有关邪教和民俗的影视作品,自然有其客观原因。

台湾当地的宗教氛围浓厚复杂,神仙多到拜都拜不完。根据台湾省内政部统计,登记有案的宗教建筑(寺、庙、宫、堂)超过一万五千座,台湾地区的寺庙数量比便利店还多。 如果算上未登记的社区小庙、家中神坛等,台湾地区寺庙的密度相当可观。

这也就为各式新型邪教提供了一片滋润肥沃的土壤。在90年代揭露台湾地区政治腐败的电影《黑金》中,就讽刺了当年红极一时的假大师“宋七力”。

而邪教民俗题材在台湾地区的火热,背后的主观原因更值得讨论。

一个崇拜巫术的时代,也是大众内心最不安的时代。淹没在巨大的不确定性之中,人难免会走向求神问道,寄希望于玄学和超自然的力量。

这背后也指向了更深现实的问题:为什么台湾地区的影视作品愈发沉重、沮丧、悲观了?

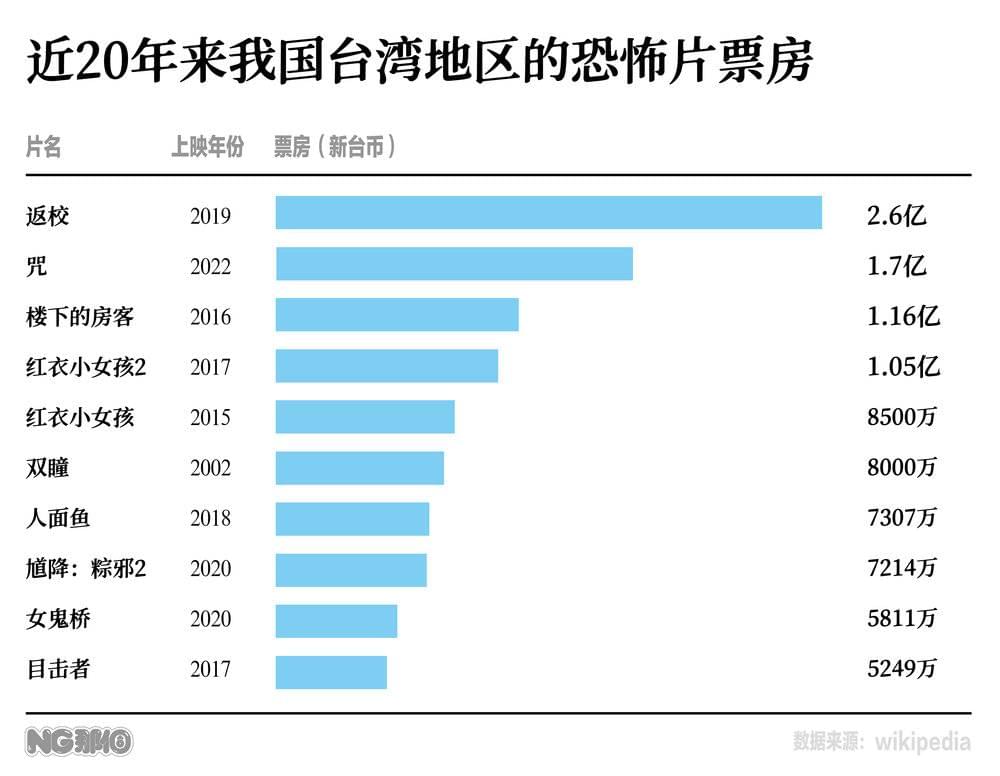

从2015年之后,恐怖/惊悚/悬疑片从小众类型片徐徐升起,成为台湾地区爆款预备役。台湾同胞像是具备耐药性一般,越来越需要更大剂量的刺激。

这并不像我们曾经熟悉的宝岛文化。

台湾地区的影视文化,经历了一个抛物线式的下坠。

他们曾经在低谷中反思历史,经历了娱乐至死的黄金时代后疾速坠落,如今再次来到了反思与深沉的新时期。

我们最先看到的,是中国台湾新电影的两位开山祖师。他们站在80-90年代的关口回望,充满对过往历史的追问。

这段时期的台湾是拍得出史诗的台湾,而这两部史诗的作者就是杨德昌和侯孝贤。

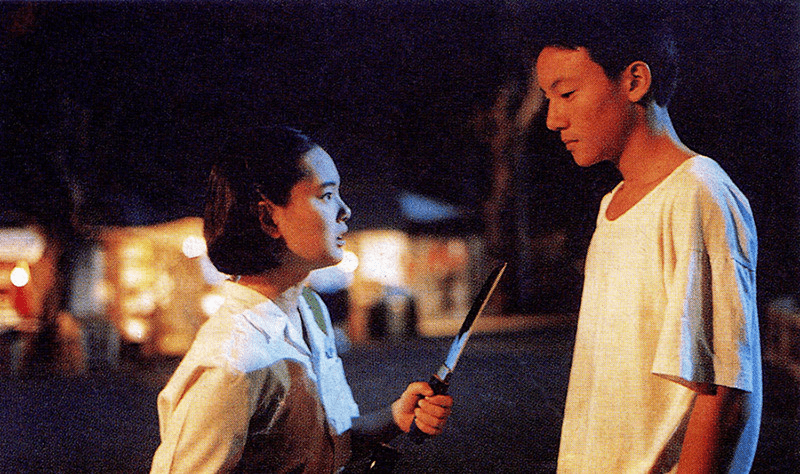

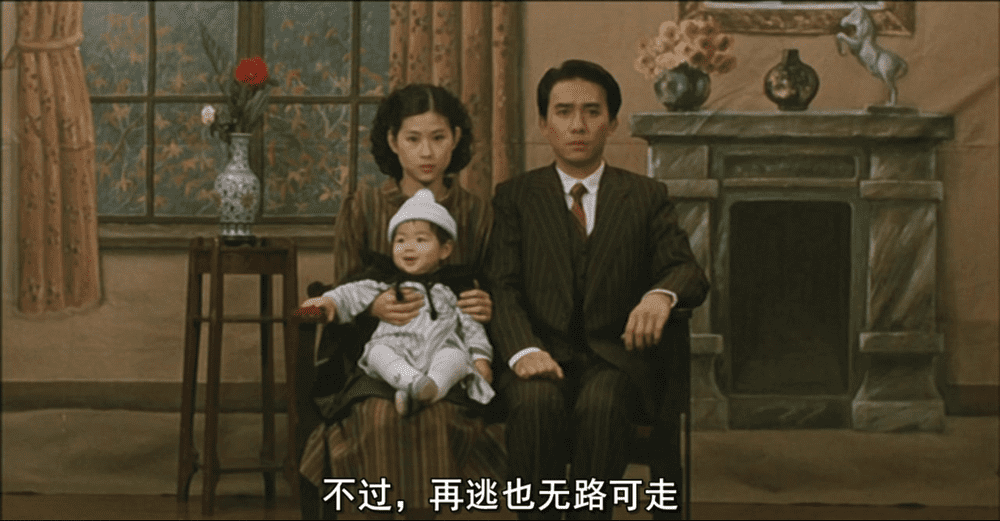

杨德昌在《牯岭街少年杀人事件》中还原了1950年代的台北众生相。

历史的债务与纠缠,随着少年们的脚步声铺陈展开。大陆、台湾、日本、美国,历史折叠的痕迹都藏在父亲床头的收音机里,也藏在小四偷来的那支手电筒里,最后变成了捅向爱人的一把短刀。

所有人都需要寻求庇护,所有人都“没出息”。当局需要美国、父亲依附汪狗、学生需要帮派、小明依赖男人。赤子之心出走,人人都垂头丧气。

“不要脸,没有出息,快点站起来啊”,是小四的台词,也是在眷村长大的杨德昌最想宣告的话。小四走入黑暗,台湾地区也走向混乱的未来。

许多人将《牯岭街少年杀人事件》与姜文的《阳光灿烂的日子》对比,他们都讲述了一代人的伤逝。但就像二者传达的视觉色彩一样,一个阴沉灰暗,一个烈日当空。

而侯孝贤的《悲情城市》,让基隆九份老街变成了另一座《芙蓉镇》。如果我们不了解台湾如何一步步变成今天的台湾,或许可以在这部史诗找到答案。

1945年台湾光复之后,已经殖民50年的日本人终于被赶下宝岛。但基隆的林氏家族还不知道,作为本省人,他们将面对更加动荡的时局与命运。

国民政府派陈仪担任台湾省行政长官,后续的事情我们都知道了,二二八事件彻底让台湾地区的矛盾激化。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。电影中不断复现着台湾人民的叩问:寄人篱下的日子,被人骑被人欺的日子,什么时候是个头。

只剩下那首知识分子们哼唱的《流亡三部曲》还飘在小岛的天空上。

与电影的路径不同,对于更多的80-90后来说,台湾文化的另一面是娱乐产业。

大陆观众见证过宝岛流行文化最风光的黄金时代,享用过鼎盛期的台湾娱乐产品,也目睹了它的疾速衰落。

从父母辈守着电视机看过的《青青河边草》,到我们放学后小卖部里售卖的《流星花园》的海报,再到长大后咬牙买一个QQ音乐会员只为听几首周杰伦——台湾娱乐产业构筑了几代人青春期关于爱情、音乐、浪漫的想象。别的不说,90后的青春期中,一定不会缺少宝岛文化这块拼图。

直至今日,黄金时代走出的台湾艺人,依然能在大陆具备怀旧号召力。王心凌在第一期《乘风破浪》的出场引发的怀旧海啸,就注定她会成为这一季的冠军。

《康熙来了》中的桥段,依然霸占着年轻人表情包的内存。但或许很少人意识到,李敖在那个时代做客《康熙来了》说的话,成了台湾娱乐行业的一句谶语。

苟延残喘到今天的台湾流行文化,实际上最蓬勃的只有千禧年之后的十年光景。

宝岛无法延续周杰伦的传奇,千篇一律的流水偶像剧也丢失了吸引力。内容匮乏、资金短缺、市场萎缩,台湾娱乐产业在短暂辉煌后迅速走入死胡同。

直到《想见你》和《我们与恶的距离》播出,台湾影视从业者们才算从水底探出头自救。但昙花一下的许光汉之后,台湾依然拿不出有说服力的新生代演员。就连台湾当地的娱乐记者都感慨:台湾这个世代,很快的,将没有明星。

她的预言还是太乐观了,台湾已经没有明星。曾经大陆观众对着《我猜》笑哈哈的时代一去不复返,娱乐产业如今已然调换位置。台湾省青少年更熟悉的,也许是《甄嬛传》和TFboys。

“休假日跟两个念国小的侄女一起看电视,两个小学生对台湾综艺节目完全不感兴趣,打开iPad只看大陆节目《王牌对王牌》《明星大侦探》,对里面的大陆主持人如数家珍......”(联合报记者,叶君远)

娱乐凋零的同时,阴冷残酷的现实主义在这片岛上又一次生根发芽。

冷峻的审视目光和悲悯的人文关怀,终于再次回到了台湾地区电影创作中。

黄信尧的《大佛普拉斯》(2017)《同学麦娜丝》(2020)、杨雅喆的《血观音》(2017)、钟孟宏的《阳光普照》(2019)《瀑布》(2021)、许承杰的《孤味》(2020)

这些作品都是优秀的。然而事实是,台湾电影人再也无法重现杨德昌与侯孝贤的史诗格局。新一代人不断向内审视、自我观照,讲不出更广阔宏大的故事。

绝望感与宿命感盘桓在宝岛之上。没有人想过把结局强行变得更圆满温暖,而是不断还原展示已经腐坏的伤口。这是他们对待艺术作品的方式,也是一代人的时代面貌。

文艺作品是宏大叙事的外化表现,从这个窥镜里,两岸关系的微妙转变在这数十年间完成。

从远远对望,到彼此好奇;从敞开怀抱,到冷眼凝视。

各自有各自的困惑、不解与戾气。

而我们都是身处变化的一代人。

亚细亚的孤儿在风中哭泣

没有人要和你玩平等的游戏

每个人都想要你心爱的玩具

亲爱的孩子你为何哭泣

台湾省是一个有创伤的地方。

日本殖民时期,台湾岛被分割为东西两半,本岛人被日本殖民者称为“生蕃人”,与汉族人分隔。拦上的铁丝网,被日本人称作“野蛮与文明的分界线”。

在日本相关材料记载中,仅1898年-1902年,就处决了3万2千余反抗日本殖民统治的原住民,占当时台湾地区人口的1%。杀人的同时还要侵吞资源。岛上富足的樟脑成为了日本人眼里的宝藏,日本也在20世纪初成为了樟脑生产国。背靠台湾地区的资源,日本人吃上了香蕉和砂糖,并引以为傲其“大日本帝国”的成功。

原住民的屡次反抗,也促使了日本殖民者转换思路,以教育和文化殖民台湾地区。原住民的孩子变成了日本的人质,学习日语、穿和服、驯化为日本殖民主义者理想中的“皇民”。

日本人离开后,败退台湾的国民党带着300万人登岛。就像《悲情城市》中描述的那样,本省人以为等来的是同胞团聚,没想到是更多的动乱与纷争。

1947年2月28日,台北烟草专卖局缉私警察殴打贩卖私烟的女烟贩激起民愤,进而引爆了全岛民众反对国民党当局专制统治、要求民主自治的“二·二八”运动。事件的真相其实并不复杂,就是“官逼民反”,反映了当时台湾同胞要求铲除腐败、推动政治改革的正义呼声。诸多亲历者回顾事件时都谈到,抗战胜利后,台湾终于脱离日本殖民统治,回到祖国怀抱,岛内民众的爱国热情空前高涨,热切地憧憬着社会进步与人民幸福的新时代。但是,国民党政权接收台湾后,军政风纪败坏,治理无方,导致社会秩序混乱,经济发展停滞,失业与民生问题严重,台湾民众的失望情绪持续加深,最终发生了“二·二八”事件。(新华网)

每个时代有每个时代的创伤。而这代人的创伤正在被变动的时局重新塑造。

如果和台湾省的年轻人聊天,也会观察到他们对当局的不满。薪资停滞、经济形势差、贫穷世袭、阶级固化——凡此种种,让年轻一代倍感迷茫。政客们的吵架段子变成短视频笑话,一路漂进了对岸的抖音里。

“台湾薪资从1997年后,持续很长一段时间薪资都是零成长,直到2007年才有再增加,但低薪的状况,已经成为年轻世代最大困境,尤其在餐饮服务业,加薪成长幅度根本比不上物价上涨的速度,根据TVBS民调调查,有将近三成的民众,三年内都没有加薪,大约三成的人加薪3%,等于有6成以上的上班族,薪资几乎呈现停滞状况。”(TVBS新闻台)

黯淡的社会氛围,让曾经的亚洲四小龙再也无法恢复活力。

经济下行,政治波动,导致了台湾同胞关于认同感的摇摆不定。一位多年在大陆生活工作的台湾人告诉我,一方面他在大陆地区拥有更多朋友,也肉眼见证了、参与了大陆经济的飞速发展,另一方面,他也无法说清楚家乡到底在哪里。

新世代的台湾年轻人,无法像老一辈那样切身感受故土的分离焦虑,他们困于解决眼下面临的问题。这也导致了台湾文艺作品很难再重现30年前的格局,呈现自说自话的状态。

同样的文化狭窄趋向也发生在香港。

叙事越来越小家子气、郁郁寡欢,沉浸在私人语境中的隐秘痛苦中,创作出更多压抑的作品。艺术水平固然存在,但氛围与味道,终究还是变了。

无人关心的金像奖,也变成香港电影人的一场内部表彰大会,失去了黄金时代的豪迈与气魄。

世界不再是我们曾经熟悉的样子。不仅是台湾与香港的文化产品,更是我们对两个地区的情绪变化。

曾经熟悉的,变成今天越来越困惑的,也变成了困惑后的戾气与愤懑。

好奇的眼神对望过,紧接着又缓缓闭上,谁都猜不懂对方。我们困在各自的话语同温层中,忘记了曾经拥有过的美妙对话。

隔岸相望的人们同时呼吸着空气中紧张的味道,目送佩洛西的飞机离开。