柳三七/撰文

呱呱/编辑

我叫卡姐,是个芬兰人,会说中文,是个中国媳妇。我们家四代都会说中文,而这一切都源自于我爷爷的一个决定。

这张照片拍于我五岁的时候,拍摄地点在爷爷奶奶在台湾的家的门口。

这张照片拍于我五岁的时候,拍摄地点在爷爷奶奶在台湾的家的门口。我爷爷是个药剂师,很有使命感。他觉得芬兰社会各方面条件很好,没有那么多人需要他,他就想去一个比较条件没那么好的地方。他就拿了个地球仪,蒙上眼,随便点,就点上了中国。他们先去了英国学了半年英文,再去中国。

1965年,爷爷一家从英国启程去了中国台湾,我爸爸那一年十二岁。听我爸爸说,第一次去的时候,先飞欧洲大陆,又转迪拜,中途下了好几次飞机,转了五次才到。我爸爸印象最深刻的是一路可以喝免费橙汁。那时在芬兰,橙汁比较稀有,他就觉得赚了,一路上喝橙汁,把他给乐坏了。

爷爷奶奶到台湾的年代,老百姓买不到也买不起西药。他们就帮了彰化、嘉义、屏东和垦丁的四家医院做西药。他们一直住在台湾乡下,一住就住了差不多二十年。

我奶奶刚到中国时,都已经三十七八岁了。他们接触到的当地人都讲闽南语,他们一边工作一边学,后来闽南语讲得非常好,一点外国人口音都没有。我现在还有个视频,我奶奶八十七岁的时候,用闽南语说自己八十四岁了,我爸纠正她,她又说了句闽南语,“我仔比我厉害”。

我的爷爷奶奶。他们拍摄这张照片的时候已经七十多岁了,那时他们已经回到了芬兰。

我爸爸十八岁高中毕业,就回到芬兰服兵役、上大学,跟我妈妈结婚生子。我妈妈也是芬兰人。爷爷奶奶那时还在中国,外加上可能对中国还有感情在,爸爸还是想回中国。

他在台湾找到了一份工作,在他之前就读的美国学校做工程总监。在我四岁的时候,爸爸带着全家回到了中国。

我五岁的时候拍的全家福,在爷爷奶奶的房子门口,他们当时住在台湾屏东。

我从父母身上学到了对中国文化的尊重。我妈妈一直说,别人做事方式跟我们不一样,但我们是来别人家做客的,要尊重别人。

台湾省那时候有很多风俗习惯,我妈妈怀孕时,当地人说不能拿剪刀,否则孩子的灵魂就在外面飘,你就把孩子手脚给剪了。这听起来很奇怪,但我妈妈就说,好,那我就不用了。当时家里有位家政阿姨,我们叫她黄妈妈。每次只要黄妈妈在,我妈妈都讲中文,不讲芬兰语,因为黄妈妈会听不懂我们在说什么,妈妈不想让别人感到不舒服。

如今有好多外国人去中国,都说中文太难了,根本学不会。我爷爷奶奶、爸爸妈妈第一次去中国的时候,也是一句中文都不会讲,但他们从来没想过放弃。比如我妈妈,去了台湾后自己摸着石头过河,花了两年终于学会了中文。

我六岁时,最小的弟弟出生在台湾彰化的一家医院里。

我的童年是在台湾度过的。我在中文幼儿园上了一年之后,去了私立美国学校上小学。班上天南海北,各种肤色的人都有。但我们住在乡下,周围也没什么外国人,一放学我就跟邻居的小朋友们一块玩。

我对小时候的印象就只有开心。那时候很穷,什么都没有,我就跟朋友们一块跑,捉迷藏、地上画小圈圈跳房子、踢键子、跳绳、骑自行车,就在外面疯玩。

我从小是吃大米长大的,没吃过啥西餐。那时候台湾能找到的西方食品很少,牛奶都很少喝到。我记得那个时候会有船过来,卖一些奶酪之类的商品,卖的时间也很短,大概一个礼拜。每回船来,我们都要开一个半小时的车去买东西。吃到奶酪,就跟过节似的。

我七岁时,全家一起送叔叔回芬兰。照片里的大高个是我的叔叔。

【如果你也想讲述自己的故事,请发“私信”告诉“自拍”】

我小学毕业时,要回芬兰上初中,我们全家就又搬回了芬兰。

对当时的我来说,芬兰很陌生,我对学校氛围环境很不习惯。我在中国时,上的是私立学校,大家都很爱学习、积极向上,一下转到家门口的公立学校里,遇见了社会各个层次的人。感觉我以前生活在棉花糖里,一下走到现实生活中,原来社会上不全都是好人,有些人家庭很不幸福,有些人生活很混乱,有些人很年轻就抽烟喝酒。

我在学校里还遭到了歧视。那个时候的芬兰没有那么多外来人口、跨国家庭、混血孩子,所有人都是金发碧眼的。有很多人取笑我,说我天天吃大米,还对我做眯眯眼的歧视动作,这种霸凌让我觉得很不可思议。刚开始我特别难过,不明白为什么他们要排斥我,我是一个芬兰人,就只是出国了一趟回来,你们就这样对待我?其实有人想欺负你,想骂你,他们总会找到理由的。

我是个很坚强的人,后来我就怼回去,说,因为我见识过你没见识过的东西,你哪儿都没去过,你也没吃过好吃的大米,你就是嫉妒我。

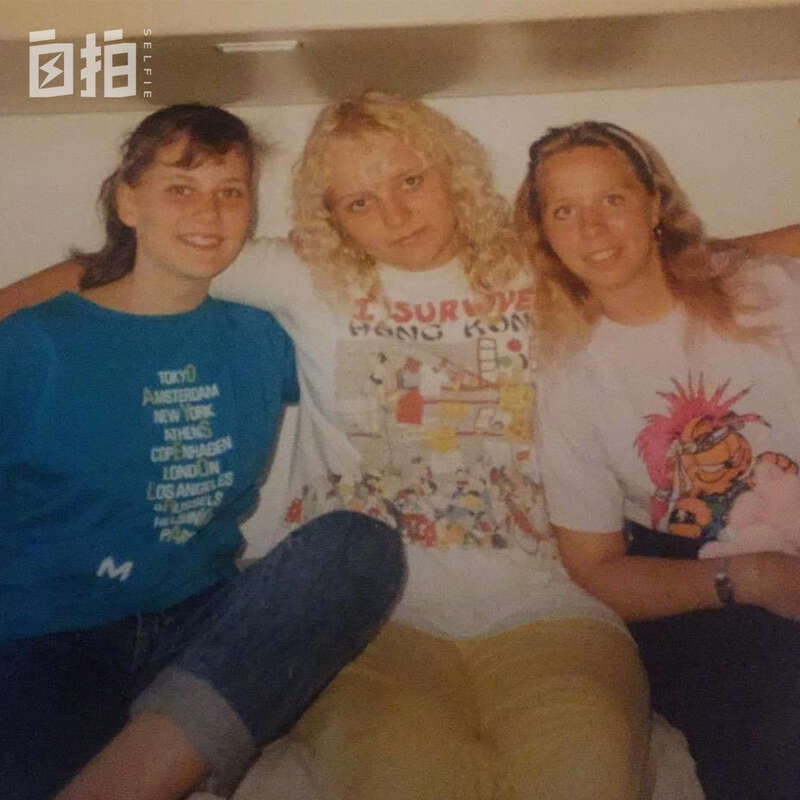

拍这张照片时,我大概上初三、高一的年纪。中间的那个是我。

在我上大学前,我的父亲去了诺基亚工作,公司把他调去了北京。我当时要考大学,弟弟面临服兵役,于是爸爸妈妈就带着两个最小的孩子去了北京,我跟两个弟弟留在芬兰。高中毕业后,我先考上了芬兰的外交学院,觉得不合适,后来就退学,重新考上了赫尔辛基商学院,学的是商科。

大学期间,我休学了一段时间,出去环游世界。我从赫尔辛基出发,坐火车到莫斯科,又到北京,一直南下到广州,去了香港、澳门、台湾,在台湾待了一段时间之后,钱花光了,就回家了。回芬兰之后,正好看到一个广告,赫尔辛基市旅游局首次招小语种导游。他们选了五百人去面试,结果只录取了三四十人。我去现场一看,前前后后都是人 。我心想完了,别人年龄比我大多了,我肯定考不上。

面试的时候,人家确实问了我这个问题,说,你这么小,你有什么优势?我回答说,我的优势就是年纪小。我那天觉得自己压根没有希望,反而人就放松了。最后中文导游录取了三个,我就是其中一个,另外两个都是中国人。导游学校一个礼拜上几堂课,总共要上一年。

考上导游学校后,我第一个接待的中国客人是一个大领导。旅游局告诉我接待的客人是谁时,我都不敢相信,以为是他们在搞笑,因为我导游证还没拿到,刚考完理论课,根本没有经过实操,上车连麦克风怎么用都不知道。

好在那次游览时间也很短,只有一个小时,就去了一个地方。我介绍景点时也说不了几句,那是个教堂,那是市政厅,那是总统府。自这之后,我就天不怕地不怕了,这种场景我都能应付,我还怕谁啊?

我作为导游,领着中国来的游客们参观芬兰堡。

我十九岁开始当导游,当时中国和芬兰有很多经贸往来,来了很多商务考察团,一来芬兰就待好多天,我全程陪同,从早陪到晚。就有人说,你汉语说得这么好,能不能做翻译?我觉得也行,也就开始做翻译了。

我以前讲中文不是现在这样的,而是台湾女生那种非常甜、非常嗲的腔调。有一回,我给一个考察团做翻译,有个级别挺高的领导,他跟我说,你的中文水平确实可以,但你不能这样讲话,你讲话太甜了,很肉麻。他说,你应该赶紧去北京把口音纠正一下。

正好赫尔辛基商学院有个跟中国人民大学的交换生项目,我父母又在北京,我便借着这个机会去了北京。我这次去北京是为了纠正中文口音,最后确实纠正得很好,那半年没白待。

我,妹妹、弟弟和他的朋友,我们在游览颐和园。照片里走在最前面的长发女孩就是我,我当时大概22岁。

我的口音就是在街头练的。在人民大学那半年,我除了上课,天天就是打出租车。北京最好的汉语老师就是出租车司机,他们好奇心可强了,喜欢问东问西。

一上车,师傅就会问,去哪儿啊?我说秀水街。师傅问,普通话说得还行啊,哪儿的?我说芬兰的。师傅问,来多久了?我说就来两天。师傅又问,你普通话说得这么好,是怎么学的?是不是嫁过来的?有孩子了没?刚开始我还解释,他们每次都问,后来我觉得烦了,干脆就说了个善意的谎言,说我是嫁过来的。师傅问,嫁到哪儿了?我说东北。他们顶多再多问一句,东北哪儿的?我说黑龙江。其实我那个时候连个对象都没有,但基本上一说“嫁到东北”,他们后面就不问了,好像我嫁到东北就理所应当普通话说得很好。

我父母住在燕莎,每天小区门口的出租车司机都差不多是同一群人。有一天,我跟我妈上车了,司机一看,说,嘿,这不是我们东北媳妇吗?我妈就看我,说,你什么时候结婚的?我都不知道啊。我只好跟我妈说,我下车再跟你解释。我其实就想省点心,不想说那么多,但我的嘴也挺邪门的,后来我真的嫁给了一个东北人。

在颐和园,我和朋友与孙悟空、猪八戒合影。

我父母在北京住了七八年,我每年寒暑假都会跑到北京去。我喜欢去天坛公园的红桥市场,尽买些古灵精怪的小东西,要么陪朋友喝喝咖啡,去三里屯瞎逛。

周末就跟父母去北京郊区,空气好,跟逛公园似的,顺便吃个农家乐。有时候爸爸妈妈也有朋友来,他们懒得陪人去玩,觉得我闲着,语言也通,就给他们的朋友们做导游,去个故宫、颐和园、长城,带人去吃个烤鸭。光长城我就爬过四五十次,我是真的“好汉”。

我在八达岭长城上与守卫们的合影,这一年我19岁。

上大学期间我就一直做兼职导游。大学毕业后,我去了一家旅行社上班,这是一家跨国公司,在北京有一个几百人的办公室。我的工作是帮他们在亚洲做销售。我会跑北京、上海、香港、泰国、日本等各地办公室,去培训公司的销售如何设计北欧路线。

在旅行社工作没多久,芬兰航空就来挖我。他们知道我是做旅行社中国市场的,认为我在这方面有资源。芬兰航空一直挖我,挖到我不好意思了,那咱就去呗。

我在芬兰航空的办公室。这间办公室在广州中信广场。中信广场在当时是广州最好的地方,当然今天已经不是了。

2006年,在旅行社工作不到一年后,我便跳槽到了芬兰航空,前往中国工作。

入职在七月份,但我三月份去了一趟广州,去看了一下。你要想忽悠谁去广州,千万别让他三月份去。三月的广州天天下雨,回南天,又返潮,到处湿漉漉的,地上滑溜溜的,就浑身不对劲。整座城市感觉挺热带的,到处都特别绿,有很多花。

我真正搬到广州的那天是7月3日。我坐的是商务舱,第一个下飞机。早晨六七点,机场没有开空调,机舱门一打开,热气砰得一下怼在脸上。机舱里挺冷的,外头就像桑拿房,我的汗哗得一下就下来了。我小时候住在台湾,台湾也很热,但我已经没什么印象了。我心想,哎呦我的天,太难受了,接受不了,我可不乐意在广州了。

我就跟公司说,你们不是还有北京上海办公室么,我先在广州待一会,等北京上海有什么职位,一定要记得我。但是没想到,在广州这个地方待着待着我就不想走了。人就是这样子。

我在芬兰航空工作时接受采访的照片,广州这条线当时是新开的航线,我们做了大量采访进行宣传。

我在广州的第一个礼拜住在中国大酒店,那是广州当时唯一的比较好的酒店,但酒店太旧了,当时就觉得广州挺落后的。那几天,天气又热,人又在倒时差,很难受,可不是什么快乐的经历。联系中介去看房子,看中了房子,定下来了,可房子是空的,还得买家具,配东西,就没消停过。

房东陪我先去看了家具,又带我去看哪可以买东西,了解一下广州有什么。我去买了地拖,抹布,洗洁精,洗衣液,一大堆东西,大概一千块人民币。付款的时候,我这外国的银行卡刷不出来,最后还是房东借钱给我付款的。我当时觉得可丢人了,其实也没人认识我,国外的卡刷不出来也很正常,但那是第一次嘛,我就总觉得别人是不是以为我穷,消费不起?

当时我不太懂广州,就是芬兰人的思维找的房子,住的离市区远一点,还有个院子,应该挺舒服的。结果,我的天,每天上下班堵死你。房子太大,我也没精力拖地。院子也不可能我自己弄,还得请人打理。后来我就搬去市中心的公寓了。

我跟芬兰航空广州办公室的同事们一起吃午餐。

我也不知道是哪一天对广州的印象改变了,只是我曾经有过离开广州的机会,但我自己选择了留下。

2008年发生了世界金融危机,航空业特别难做,所有航空公司都在裁员。一条航线能不能飞得好,得看商务舱的客户,因为商务舱一张票相当于五六个经济舱。北京上海这两个城市有很多人飞商务舱,是因为有很多外国公司的总部或者办事处在这两个地方,跟航空公司有企业合同,这些员工有权利飞商务舱。但广州的那条航线一直很麻烦,广东人特别务实,不管老板多有钱,都只飞经济舱,觉得就飞八个小时,自己痛苦一点怎么了,还能省下这么多钱。连带着住在广东的老外也学会了。不管你用什么方法,他们都只飞经济舱。

芬兰航空总部决定,广州这条航线十月之后就不飞了。得把整个办公室给关了,辞退所有员工。那次我心里很难受。公司最开始问我要不要去上海,当时我有个同事在上海,他们问我的时候,我就知道,他们的意思是要把上海的那个同事给换了。从我的角度看,人家在那做的好好的,如果我要去上海,就得给我让位,我不想干那个缺德事,没意思。

公司就又安排我回芬兰总部,坐办公室,做亚洲市场数据分析。我想,我这种人就是为了拓展海外市场被挖过来的,我要是回去了,一定会被炒鱿鱼。我在广州辛辛苦苦,花了那么多时间,跑了很多关系,熟悉了广州市场;金融危机对欧洲打击也挺大的,回到芬兰也没啥事干,我就想冒个险,在广州重新找一份工作。

2009年,我在浙江乌镇接受媒体的采访,关于我最爱中国的什么。

我这个人比较果断,下了决定,就去应聘,企业给我什么职位什么待遇,我都不在乎。我觉得我可以先去,后面凭自己的能力发展。我去了一家民企。那是一家房地产公司,老板是澳籍华人。他们当时要开一家酒店,酒店想走国际化路线,喜欢聘请外国人。

但我去上班的时候,这家酒店还没开,还是个大工地,民企的老板肯定不会让人闲着,就给我安排别的活去了。我在每个项目都待过,经常做代总经理,我有时候开玩笑,在这家公司里,我就是块革命的砖,哪有需要就往哪搬。

去这家民企,我突然发现自己对中国的了解其实非常少。我以往在工作中接触的中国人都是接受过高等教育的,但其实中国真的有人听不懂英文,也有一部分人对事业没什么追求。

有次,酒店的司机们想让我给他们涨工资。我说可以,但总得给我个理由,比如学个新的技能,让公司给你们安排英文补习班,或者让保安部给你们搞急救课培训,我就给他们编了几个方案。但他们跟我讲,领导,我们就只想涨工资。我说,没付出怎么有回报?老板凭什么给你们涨工资?但他们就说,我年限摆在这里。

还有一次,我司机的妹妹来看他,他想让她跟我们一块吃饭。我说可以。但他又说,你不要跟她讲太多,不要给她灌输什么“女人要有事业”,“要有自己的想法”的思想,她现在需要的就是结婚,他特别怕我给他妹妹洗脑。他没上大学,但妹妹上了大学。我就问他,那你为什么要让你妹妹上个大学呢?难道不想让她真正工作吗?他说,不是,上大学是为了提升她本身的价值,可以嫁得更好。

在民企工作期间,我参加客户的活动。这张照片里,我在向客户敬酒。

我中文能说到这么高水平,一方面是做翻译锻炼出来的,另一方面是在民企的磨练,这不得不承认。以前在芬兰航空时,虽然工作语言也是中文,但员工英文都特别好,我们向总部汇报时,还是使用芬兰语。但在民企,我天天用中文上班,向公司高层汇报做预算,还得学会在社交场合的说话艺术。

比如有一次,董事长看到一块指示牌,很不高兴,问这是谁搞的?我说这是地产板块。他说,你给老黄打个电话。老黄是公司里的一个总裁,但我什么身份,能给总裁打电话?可我又不能不办。我就只好给地产总裁打电话,说,总裁您好,刚刚董事长来,好像不知道项目里搞的指示牌,看起来有点不太开心,您看是不是要给董事长解释一下?其实明明老板说的是,你让他明天就给我拿走,不拿走让他跟牌子一起走。

我工作的民企每年年会都会选出最佳表演组。这张照片里是安保部门获奖了。

在广州生活时,我最喜欢它的气氛,可以每天去个新的地方。有时候我朋友跟我说,咱们去哪儿哪儿,那里的农家鸡做得非常好吃。广东人当然是为了吃,对我来说,吃不是重点,我也吃不出这个地方的鸡跟别的地方有什么不一样,但我就特别喜欢这种新鲜感。

在广州也很容易交到朋友。在北京的时候,总感觉跟人之间还是有堵墙,他们可以跟你认识,但跟你走不近,但在广州就可以。广州人觉得我喜欢你,那我就跟你在一起做朋友,比较放松,也更容易融入他们的圈子里。广东人喜欢喝早茶,一去就拖家带口的。即便你跟他只是一个生意上的关系,但通过喝早茶,可能都会认识他的老婆,孩子,爸爸妈妈,真的认识他全家。

我女儿与她的朋友,当时她大概5、6岁。

2018年,我辞去了工作,离开广州,回到芬兰,是为了孩子。

我有个女儿,一直在广州的国际学校就读。随着孩子年纪越来越大,我们面临着很现实的问题。

一方面,国际学校的学费越来越贵,从十几万人民币涨到了二十五万,但国际学校不属于教育部管,我们对教育质量心里没底。另一方面,女儿的同学们家里非常有钱,与他们相比,我们家只是普通家庭。我担心她在这种棉花糖般的世界里待久了,将来很难接受真实世界。

眼看着女儿要上初中了,这是一个关键年龄,如果想要回芬兰上高中,就得现在回去。芬兰的高中是要考试的,如果成绩不够好,就上不去高中;但如果孩子初二初三才回去的话,太折腾,可能就考不上高中。于是我果断决定,带着她回芬兰。

疫情前,我在广州的一家幼儿园做活动,也是推广芬兰游学项目。

【如果你也想讲述自己的故事,请发“私信”告诉“自拍”】

刚回到芬兰的时候,我特别水土不服。我在广州一直做职业经理人,自我感觉经验非常丰富,手头的牌也挺好的,但回到芬兰后,我一直也没有找到自己很如意的工作,后来又开始做翻译了,因为中国跟芬兰的经贸往来很多,翻译的工作倒是很多。

我在广州做总经理时,最多的时候手下管一千多人,回到芬兰后,我就啥也不是。我就感觉自己绕了这么大一圈,又回到了二十多岁的时候。无论昨天多么辉煌,跟我的今天是没有任何关系的。我回到芬兰就是从零开始,当时很多人觉得我的决定很疯狂。但我做事不会后悔,做了这个决定,就得从这个决定里找到好处。

以前在中国工作的时候,确实很潇洒,但身体跟不上,工作和生活之间没有平衡。我女儿就觉得,在她小的时候,我没有时间陪伴她,我的工作永远比她重要。她从小就跟着我在外面应酬,连出去玩都是跟别人一起,从来不是我们自己一家人出去。回家之后,我没有以前那么累,也有了更多的时间陪伴家人。

我跟前面两代人不一样。他们跟中国走了人生的一段,那是他们美好的回忆,在家里这么多人里,就我跟中国的路还没有断。不仅因为我成年后在中国工作了很长时间,还因为我丈夫是中国人。

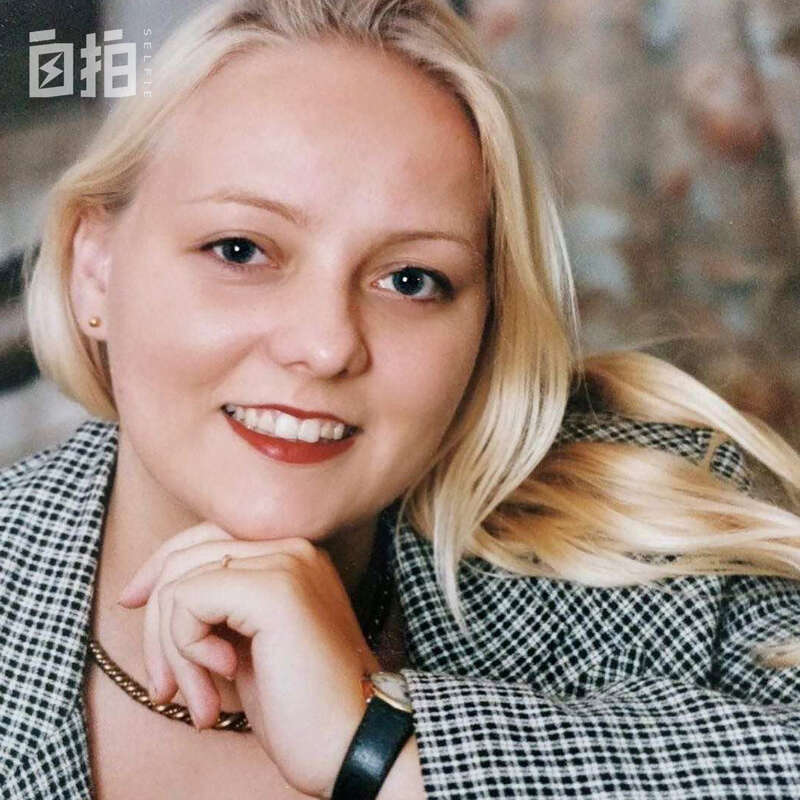

在我遇到我丈夫时,我那时长的是这样。

我跟丈夫是在中国街头认识的。中国不是有首歌,歌词是“只是在人群里多看了你一眼”,我们俩就是。

那是在一个公交站台,我看有个男人挺帅的,我那会儿也挺年轻漂亮,他也在看我。我觉得中国人比较含蓄,他肯定不敢跟我说话,那我就过去跟他说话呗。于是我就走过去,跟他说,今天挺热的。结果他就回了一句,我不觉得。

我明显感觉这个男人对我有想法,但他就一句话把我给打发了,不对吧?我就又试了一次,说,听你口音不像当地人?他说,对,我是东北的。后面就没话了。我心想,我都把下一句台词给你了,你可以问我一句,外国美女你哪儿的?可他后面就没话了。我有点生气,扭头就走了。然后他跟在后面喊了一句,听你说话也不像当地人?我转头就给了他一个白眼,心想,你傻啊,我一看就是个外国人。我直接就走了。

那个时候我们没有留下联系方式。过了两个月,在一个商业街,我看到人群里有个男人向我走过来,就是他。他直接对我说,我能不能请你吃饭?我觉得他憋这句话是不是挺久了,是不是在人群里找了我很久,他后来死不承认。我当时很生气,说你把我当成什么样的女孩?你就认识我两分钟,就想约我出去吃饭?我就在那里吧啦吧啦说了半天。最后他看着我,问,你去还是不去?就这一句话,我就笑了,说,我当然去。

我们俩就在附近随便找了家馆子,不是饭点,餐厅里也几乎没什么人。我们随便点了些家常菜,豆腐、扁豆什么的。我们聊着聊着,觉得挺投缘。他那次可主动了,可能是第一次错过了,想着第二次不能再错过了。吃完饭后,他问我要不要去附近公园散步。反正中国人多,我也不用怕,就同意了。在公园散步时,他就牵了我的手。我心想,你这也太快了,但转念一想,也就无所谓了。我们的爱情故事就是这么开始的。

他是个不善于表达的人,花里胡哨的东西,完全不行。他给我买过花,除了生日,主要跟孩子一起给我买母亲节的花。但每次来大姨妈的时候,外国男人一点也不懂的心疼,他会觉得你怎么就这么矫情;但中国男人特别贴心,就感觉你好像快死了一样:躺着,喝热水,给你煮个红糖水,给你拿个热水袋……

疫情前,主要是我芬兰中国两地跑,我们原本的计划是,在女儿高中毕业前,全家住在芬兰,等她高中毕业后,我和丈夫再搬回中国。但因为疫情,现在我和丈夫被迫两地分居,只能等疫情结束后再团聚。

这张照片是广州国际妇女会的女士们。我在广州居住期间,担任了两届协会主席。

中国对于我的弟弟妹妹来说,是美好的童年回忆,他们有时也会在家里做中餐,但这种想念是停留在表面的。我跟他们不是一个层次,我是发自内心地认为中国是我的家。每回飞到白云机场,我下了飞机,都感觉我是回家了,如鱼得水,没有任何不知所措的感觉。

都说环境改变人,在中国待了这么久,我肯定不是个典型芬兰人,我觉得我是个“鸡蛋人”,外面是白色,里面是黄色。对我的家人来说,我就是个中国人,甚至我爸爸有时候也会开玩笑,说我是他的“中国女儿”。

有时候家里人生病了,我会按照中国的习惯给他们熬点姜,我有时也会给自己煲点红糖水,姜水,红枣枸杞之类的。在饭桌上,我会很重视谁是主宾,谁坐哪个位置。

前几年芬兰外交部接待了中国来的贵宾,他们找我去帮忙。我会关注她杯子里的水还有没有,会观察她坐在哪个位置,不要坐在桌子角那边,以免磕到膝盖。外国人不会注意这些细节的,但中国人在这方面做得很细很体贴,知道在什么时候该扮演什么角色,自己的位置摆得很正,这都是我在中国学到的东西。

我玩抖音是跟女儿打了个赌。疫情期间,学校停课,她在家闲着,就跟我说,我们各自拍个视频放在网上,看谁的点赞数多,输的人要给赢的人钱。她自己有一点粉丝,其实她是想套路我,想让我给她钱。前面两天她赢了,我给了她钱,后来我的作品爆了,播放量九百万,她就不跟我玩了,钱没退给我,还让我把这事给忘掉。

我以前当翻译的时候,就是双方沟通的工具和桥梁,如今做自媒体,还是有同样的愿望,我想让更多的芬兰人了解中国,也想让更多的中国人了解芬兰。