本文来自微信公众号:宅总有理(ID:zmrben115),作者:宅少,原文标题:《33年前,他的死带走了中国一代人的理想,死因至今还是个谜》,头图来自:纪录片《寻找海子》

“这一场春天的雷暴,不会将我们轻轻放过。”

——诗人·骆一禾(逝于1989年5月31日)

01.

1989年的春天,窗外正在酝酿一场雷暴。

3月25号的早晨,海子敲开同事孙文的房门,一声不吭地坐了会儿,然后起身告别。孙文说,告什么别,又不是不回来了。海子说,我要出趟远门。

海子说这话时,声音很怪,惹得孙文打了一个寒颤。他听说海子那阵儿老往城里跑,问他是不是想调回城里。海子没说什么,走了。那天,他身上带着《新旧约全书》《瓦尔登湖》《孤筏重洋》和《康拉得小说选》四本书,抵达山海关。在那里待了一个下午,夜间不知住宿何处。

次日,海子又耗了一上午。这时的他,已经一天没吃东西。他一路朝龙家营方向走去,终于找到了一个合适的自杀地点。火车驶来,为了不被司机发觉,他趁列车慢行时钻进车轮下,顷刻间,被斜轧成两截。

正如《春天,十个海子》中写的那样:

“被劈开的疼痛在大地弥漫。”

上世纪八十年代末,海子的死震动了诗坛,甚至震动了整个文化界。在八十年代和九十年代交接的缝隙中,在时代转型的剧烈阵痛中,这突如其来的死亡,成为了人们日后哀叹理想主义消逝的背景之一。

海子被碾碎的躯体,仿佛不仅仅是他一个人的肉体,还是某种精神的象征。

时至今日,海子究竟为何自杀,仍旧是一个谜。人们只能从他生前的细节中,去推测那天早上他低头走向山海关的决绝。有人说,是因为爱情,有人说,是因为理想,还有人说,是因为练气功走火入魔。但这些,似乎都只是他死亡引诱拼图里破碎的一小块。后来的人们,更乐意相信,海子抱着如此坚定的态度自杀,是因为他在八十年代的最后一年里,预见到了自己的处境:

在一个崭新的、以一套经济话语为权威的时代里,已没有了他的容身之处。

换句话说,海子必须死。

田园、麦地、诗歌、理想的光芒,这一切已经显得那么不合时宜。

即便没有肉体之死,海子也不得不将往昔的精神,埋葬在大地里。

02.

海子原名查海生,1964年3月24日,生于怀宁县查湾村高桥屋。海子童年和少年在田野中度过。池塘、荷花、桃树、槐树、麦地,构成了最初的人生记忆。海子祖祖辈辈都是农民,父亲不怎么认字,母亲是裹脚农妇,生了四个孩子。海子最聪明,记忆力惊人。四岁多时,便能背50条毛主席语录。

在他牙牙学语时,家里人就发现他对文字着迷,只要带字的东西,就忍不住抓来看。但凡看过的故事,海子过目不忘,能绘声绘色地讲出来。十岁后,海子很少干农活,废寝忘食地看书。夏日里,他靠一桶凉水降温,寒冬,他就跺脚搓手。弟弟睡到半夜醒来,经常发现他还借着煤油灯微弱的灯光看书。

高于常人的聪敏,让海子成了村里第一个大学生。15岁那年,他考上了北大。

那是1979年,海子赶上了80年代的开端。

那也是“文革”后恢复高考的第三届招生,不限年龄。同届考生里,有工人、老师和下乡知青。走在他们中间的海子,瘦小、稚气。他身高不足一米六,显得头大,看上去就像个孩子。很多人喜欢摸他的脑袋。

海子对此,并不怎么高兴。

海子是学法律的。平时喜欢看武侠小说,也爱读哲学。很快,这两大阅读就让位于了诗歌。七十年代末,北岛和芒克创立的《今天》,以地下刊物的方式流传到北京各大高校、文化单位,无数青年被卷入了一场诗歌的潮流。

那些被压抑许久的人性、才华和表达,一时如火山喷发。

《今天》遭禁后,诗人地位不降反增。诗歌的光芒,勾起年轻人的创作欲。这股旋风在北大刮得极为厉害。几乎每个系,都有自己的诗歌社团,都在创立诗刊。拿当时的话说,十个馒头砸进北大,九个都是诗人。

海子并不是同宿舍里第一个写诗的。但在他动笔后,室友发现他更有潜力,就此搁笔,并将其推荐给了语言文学系的骆一禾。两人一见如故,喝了一顿酒,引为知己。不久,海子又认识了西川。三人组成“北大三剑客”。三人所处的院系都有自己的诗歌刊物。那些油印纸张,曾在北大校园里四处流传。

大家写诗、论诗、朗诵诗。

所有的激情,都围绕诗歌展开。

不难想象,那时候,诗歌和诗人的光芒是如何耀眼。而从日后种种迹象来看,在这片无限耀眼的土地上,海子渴望获得属于自己的位置。

他想成为诗歌的国王。

03.

海子正式写诗,是在1982年。他常在宿舍、图书馆埋头创作,但写完后从不朗诵。那时,由于写的人太多,年轻人写诗就像吃饭一样稀松平常,海子的诗歌并未引起什么关注。毕业前,他投了许多诗刊,最终都石沉大海。

几乎快要灰心丧气时,他才用“査海生”发表了处女作《残废运动员》。那是一首充满了向上气息的诗,他在诗中写到:

胜利后的微笑是完整的

刚刚被早晨的太阳洗过

新鲜,使人激动

旁边的人们使劲鼓掌

看得出来,这与海子日后的风格不同。诗作发表,给了他继续创作的动力。1983年,他从北大毕业。班级印制同学录时,他在上面录下一首短诗:

路是一支瘦瘦的牧笛

把牧歌吹成渔歌

潮来潮去,我积攒叶叶白帆

通讯录上,海子还画了钢笔画,画面中站着一个人,眼前是蔚蓝的大海,胸中是一叶白帆。海面上,一轮红日冉冉升起。无论是处女作,还是这样的画作,似乎都透露出了海子当时的心境。宽阔、激昂,怀揣着一种对未来之美的憧憬。尽管那时候,他把诗作油印出来送给大家,并没有几个人在乎。他的北大同学徐家力曾回忆说,北大写诗的人太多了,而他才十七八岁:

“很多人都只把他当个孩子。他写的东西,没几个人认真看过。”

但这阻止不了海子对诗歌的激情。1983年毕业后,他有两个选择,一是回安徽司法厅上班,二是去中国政法大学任教。父母本想让他回安徽,一是离家近,二是走仕途。海子说,还是留在北京好,回到地方上,再想去北京就不容易了。这当然是一种考虑。但显然,北京的诗歌气氛,是首屈一指的。海子内心深处无法割舍的,一定有这层眷恋。他希望离诗歌更近。

随后,他去到政法大学荒凉的昌平校区任教。

彼时的昌平,宛如偏远的山丘。校区并不完善,极目四望,都是一座座孤独的小山。这里自古以来,便是放逐之地。明十三陵修筑于此,无数的宫女、太监曾被发配到此地守陵。相比于北大风起云涌的诗歌旋涡,这里遥远、边缘。对于还没在诗坛上有任何光芒的海子而言,无疑增添了哀愁。

于是每次上完课,他都要朗诵诗歌给学生听。于是一有机会,他就要回北大参加诗歌讨论会。于是在政法大学,他欣然接受了校刊编辑的角色。

任教之余,海子把全部精力都投入到了创作中。他将自己关在孤独和沉重中,房间里没有收音机,没有录音机。他不会跳舞、唱歌、游泳,甚至不会骑自行车。看电影的次数,也屈指可数。他对那些消遣的业余活动,漠不关心,热爱的只有书籍和写诗。经常一写就是厚厚的一大本。

在好友西川的回忆中,不上课的时候,海子经常一个人待在宿舍里,每天晚上开始写,一写就写到凌晨五六点,上午睡觉,下午读书,晚上继续写,中间随便吃点东西。他把自己整个灵魂,都交付给了诗歌。

徐家力说,那时他房间里,全是诗稿:

“甚至会写在卫生纸上。”

然而,作为校刊编辑,他挖掘和扶持了不少学生作者,那些学生在《诗刊》《星星》等主流刊物上发表诗作,他却鲜有这种机会。

一叠又一叠笨重的退稿信,寄到海子宿舍里。

一次又一次期待,孤独地落空。

但面对信件,海子从未放弃。

他不停地写、写、写,渴望才华被看见。

1985年,坚持不懈的创作终于迎来收获。那一年,《草原》文学月刊第四期“北中国诗卷”栏目,发表了他的《亚洲铜》:

亚洲铜,亚洲铜

祖父死在这里,父亲死在这里,我也将死在这里

你是唯一的一块埋人的地方

这是査海生第一次用笔名“海子”发表作品。不久,诗作被录入了《未名湖诗选集》。一直籍籍无名的海子,终于有了属于自己的位置。

那恐怕是海子一生中最幸福的时光。

也就在那时,他还收获了爱情。

04.

1984年12月27日,学校举办了一场名为“法大之春”的诗歌朗诵会,吸引了许多学生参加。诗会上,海子朗诵了自己创作的《历史》。也就在这一天,他认识了领座的姑娘,政法大学83级的学生,一个内蒙女孩。

在诗作中,海子将其称为“B”。

B生于呼和浩特的一个知识分子家庭。海子对她一见钟情。B虽然不怎么创作,但对诗歌有很高的鉴赏力,非常认可海子的诗歌才华。

当时,B有一位亲戚是内蒙古诗人薛景泽。通过B的极力推荐,海子才有机会在内蒙《诗选刊》上连续发表诗作。

怀着热恋的海子,曾为B写下几十首情诗。《草原》上发表过《给B的生日》:

天亮我梦见你的生日

好像羊羔滚向东方

——那太阳升起的地方

狂热的爱,让那时期的海子感受到了无与伦比的幸福。

那时,他曾给B疯狂写信,表达爱与理想。最多的时候,一封信可以写两万字。可惜的是,这狂热的初恋,只持续了一年多就仓促结束。分手具体理由,不为人知。据后来海子的父亲接受采访时说,是因为“他娘、老子嫌我们穷”。B的父母身为知识分子,并不大看得上海子的家庭和出身。

毕业后,B去了深圳。两人缘尽。

在此后的时光里,海子始终渴望爱情的滋润。但很不幸,他每一次感情,都无疾而终。据同事回忆,海子常因爱情挫败感到痛苦。有一次,两人散步到学校外的桥上,说到有人喜欢自己的诗作,海子郁闷地说:

“有喜欢我的诗的女孩,但没有给我做饭的女孩。”

言语间,透出了重重的失落。

1985年,与B身处热恋的海子,曾将照片带回老家,在大年三十的晚上拿着照片双手合十,对北方祈祷。弟弟无意间翻到他写的情诗。

但就在第二年,海子再次回家时,脸色蜡黄,满脸络腮胡,长发披肩,整个人显得颓废了不少。母亲为此动怒,说你怎么搞得这么邋遢。海子说,自己年纪小,这副打扮在学生面前才显得有威严。家里人便再没追问。

那是1986年,也就在那年11月,在日记中,海子写道:

“我一直就预感到今天是一个很大的难关。一生中最艰难、最凶险的关头。我差一点被毁了。两年来的情感和烦闷的枷锁,在这两个星期(尤其是前一个星期)以充分显露的死神的面貌出现。我差一点自杀了…”

不过,在这段绝望之笔后,海子笔锋一转,迎来的是新生:

“但我活下来了,我——一个更坚强的他活下来了,我第一次体会到了强者的尊严、幸福和神圣。我又生活在圣洁之中……我永远摆脱了,我将大踏步前进。我体会到了生与死的两副面孔,似乎是多赚了一条生命。这生命是谁重新赋予的?我将永远珍惜生命——保护她,强化她,使她放出美丽光华。”

如今很难断定,这些内心波澜全是失恋所致。但从这些描述里不难看到,那时的海子,经历过怎样的剧痛、挣扎,走过绝望、黑暗的长廊后,重新审视着生命,希望建立崭新的人生价值。他的精神,正涅槃重生。

显然,当爱情余温散尽,支撑他的,只剩下诗歌。

只有诗歌,能给他生的意义。

可他遭遇的,却是更大的打击。

05.

相对于北京中心,昌平的荒僻、边远,仿佛是海子在诗坛位置的一个隐喻。在那些孤独的山丘下,他多么想获得认可,却始终没能被诗坛正视。尽管发表了一些诗作,但在很多讨论会上,他的名字从未出现。

据孙文回忆,海子在夜以继日地写诗后,常常自费近一半的工资把诗油印成册,到处投稿、送人。收到的回应,却总是寥寥。较之他死后声名鹊起,诗作被世人传颂,活着的时候,海子的诗并未被诗刊和评论家们重视。

那时,诗坛倾向于“革命叙事”“宏大历史主题”。各类流派抱团,海子却不属于任何一个圈子,没被任何一个团体接纳。唯一重视他才华的,只有好友骆一禾、西川。骆做《十月》编辑时,推荐过他的诗作。西川在“青春诗会”后,将他的作品推给圈内人。对方却更喜欢西川本人的作品。

“青春诗会”,海子缺席。1986年深圳轰动全国的“诗歌大展”,88个流派的诗人齐聚一堂,也没有海子的位置。彼时,他只能在昌平的寒夜里,靠着一桶热水泡脚,孤独地、不知疲倦地深入自己的灵魂,写诗。

《亚洲铜》等诗作的发表,没能让海子成为诗歌的国王。相反,在一次创作会议上,一些诗人对他和骆一禾的长诗,提出质疑和批判。这令海子十分伤心。

更大的打击,则来自日后“幸存者诗会”里的前辈多多。提及海子倾尽全力创作的长诗,多多认为犯了时代性错误。批评声颇为激烈。

80年代,创作者之间毫不避讳地批评对方,实属常事。海子在北大的一些诗歌活动中,也曾拍案而起,非常激动。但面对前辈不留情面的话,内心敏感的海子,还是感受到了挫败。对于诗歌,他有自己的标准和抱负。但这一切并不为人所理解。一次次活动参与,换回来的是郁闷和消极。

“北京的圈子很严,简直进不去!”

抱着这样的态度,海子开始去四川寻找知音,去西藏远游。

1988年,海子带着《土地篇》来到四川。在四川,他见到了不少在诗坛有影响力的作者,与他们彻夜长聊。3月,他见到了尚仲敏。尚又带他见到了万夏、翟永明等人。每到夜晚,两人就靠沱牌曲酒长谈,或打坐、冥想。

尚仲敏给了海子许多鼓励。当时海子还在想,有机会把他推荐到北京去。

这期间,海子的长诗依然遭到了质疑。尚仲敏和几个四川诗人跟他喝酒时,指出他《土地篇》的不足,说着说着批评起来,搞得海子很难受。幸好中途,诗人欧阳江河被叫了过来,看了海子的诗,说只是不成熟,但可以看出海子的抱负。到了欧阳江河那里,海子又开始诉苦,说自己不被理解。

后来,海子又去了乐山大佛,在诗人宋渠面前,展示了自己的气功。他还参加了西南财经学院的一次诗歌会,翟永明发完言后,主持人邀请海子上台。海子腼腆地谢绝了。这一次出行觅知音,令海子感到失望。对于他的诗作,四川诗人们并未表现出巨大的热情。诗人钟鸣肯定了他短诗的价值,对于长诗,毫无称赞。尚仲敏对长诗的态度,更是鲜明,专门写文章说:

“海子在空乏、漫长的言辞后面,隐藏了一颗乏味和自囚的心灵”。

由于内心敏感,这些否定和异见,一直存于海子心底,百般折磨着他。

那两次远行,唯一让海子心情舒展的,是去往西藏沿路的风景。

在远离了北京、远离了人群、远离了圈子后,面对天地造物,海子才能变得忠于自我、纯粹。正是在这段路途中,他把德令哈,一个“文革”前青海最大的劳改农场,一个飞沙走石的不毛之地,一个出现过大规模难民和逃亡的荒凉之地,变成了日后文艺青年和忧伤少年们最爱引用的诗句,变成了抒情:

德令哈……今夜

这是唯一的,最后的,抒情

这是唯一的,最后的,草原

我把石头还给石头

让胜利的胜利

今夜青稞只属于他自己

一切都在生长

今夜我只有美丽的戈壁空空

姐姐,今夜我不关心人类,我只想你

据说这首诗里的姐姐,是海子的一位笔友。他前去求爱,却惨遭拒绝。离开德令哈,离开四川,但海子离不开那些深藏心底的伤害与失落。

爱情,他没能寻觅到。

知音,回北京后,提及四川诗人,他对骆一禾说:

“我跟他们谈不下去。”

说到尚仲敏对自己诗作的种种过分指责,海子伤心地哭了。

06.

在爱情和理想的双重失意中,海子找到了白酒和气功。

海子具体是何时开始喝酒的,不得而知。总之在苦闷和挣扎中,他的酒量变得十分惊人。去四川时,常跟一个个诗人通宵豪饮。

1987年是一个分界点。弟弟注意到,从那年春节开始,一回到家,海子酒量明显变大了。在他生命中最后的两年里,他对白酒形成了依赖。海子死后,西川去他的房间收拾,门背后,居然是一地的酒瓶。

那时海子与人喝酒,都是半斤起量。有一次,一个贵州的诗人来到昌平,两人竟每人都喝了一斤半以上的白酒,躺在地上爬不起来。

在大部分与海子有关的回忆里,他喝起酒来,都是论瓶喝的。

同样是在1987年,大兴安岭发生特大火灾。某司令部的人,邀请气功魔法师严新隔空灭火,使之成为社会最大的话题之一。彼时,全国上下的气功热,令无数普通人狂迷。海子也是其中一员。1986年春节,他就曾给弟弟表演气功。两手相隔十五公分,让弟弟感受中间的“灼热感”。

后来在四川,他与万夏喝茶,说自己已经打通了小周天,让万把手放在自己手上感受温度。万夏淡淡地回应了几句,并没再追问。

在那时,海子还有一位一起练气功的“道友”,名叫常远。常远曾研究过所谓的人体科学。海子似乎也向他请教过什么。但常远本人否认会气功,也不曾教海子练气功,只是把他介绍给了一位藏密气功的传人。

然而,在海子死前写下的多封遗书里面,他都控诉“是常远揭开了我的心眼或耳神通”,导致他出现“幻象、幻听”。常远提到,1987年,海子曾将一栋楼的人叫到宿舍,称自己看到书在地上走动,墙上的唐卡飞向墙壁。

海子生前是否出现幻听、幻觉,无从得知。那些日子,在诗歌之外,他花了大量心思研究宗教、玄学。从系统论、数学和人体科学,到佛教密宗、道教全真派,一切神秘主义乃至超自然现象,海子都抱以极大兴趣。

死前的一封遗书里,他写道:

爸爸、妈妈、弟弟:如若我精神分裂,或自杀,或突然死亡,一定要找中央政法管理干部学院常远报仇,但首先必须学好气功。

在其他书信中,海子表示自己的精神被折磨,因为“心眼”和“天耳”被打通,感觉到了许多阴暗的幻听,甚至遭到过语言威胁。海子种种不太正常的反应,最后都被医院方面归纳为四个字:精神分裂。

院方一度将此视为他自杀的诱因。

但在朋友和与之更亲密的诗人们看来:

海子的死,并没有那么简单。

1987年,不止是海子沉溺于酒精和气功的年份。

那一年,他诗篇的风格也发生了巨变。

07.

“1987年以后,海子放弃了其诗歌中母性、水质的爱,而转向一种父性、烈火般的复仇。”这是西川在文章中,对他诗作的评价。

在不断的挫败、失意中,在爱情遭遇幻灭,在被诗人们排斥、否定后,海子的内心,显然多了浑黑、幽暗、血光十足的东西。后来西川整理海子遗作时,感觉到他的诗里面有一种强大的吞噬力,会把他整个人吸进去。

1988年,随着去四川寻觅知音和去西藏寻求爱侣的失败,回到北京的海子,情绪变得更为敏感,与朋友提及自身处境,竟都带着黯然的哭腔。也就在那年年底,他写出了长诗《太阳·弑》。骆一禾读完后评论道:

“这首诗剧的舞台是全部血红的空间,间或楔入漆黑的空间,宛如生命四周宿命的秘穴。在这个空间里活动的人物恍如幻象置身于血海内部......”

单看这段评论,就令人感到可怖。

可见那时候,海子内心的挣扎翻涌。

时间来到了1989年的春节。那离海子自杀,只剩下了一个多月。

那个春节的海子,身上并未流露出“死”。大年初几,他去拜访一位安徽诗人,干掉了一瓶50多度的白酒,不停地诉说苦楚。尤其提及自己想帮的那位四川诗人在分别后突然写了自己的负面文章,他感到十分伤心:

“做人怎么能这样呢?”

那年春节,回到家里,海子心情也不太好。因为弟弟要读书,家里开了豆腐店。家里人经营生意,每天干到凌晨三四点,没时间跟他说话。这种辛苦劳作,一天最多能赚100块钱,能顶得上海子在政法大学一个月的工资。而县城里,好多早早辍学的年轻人,去往南方打工,每个月能往家里寄几百块。

家人们忙着挣钱的时候,海子完全变成了一个局外人。弟弟忙完回到家,发现他不是写诗就是看书,脚下面总是堆着揉皱的纸团。

回北京,他对西川说:

“有些你熟悉的东西再也找不到了,你在家乡完全变成了个陌生人!”

显然,他在抒情诗歌里提及的麦地、村庄,正渐渐变成另外一种模样。

更加令他感到伤心的,是与初恋女友的一次见面。那时候,女孩已经在深圳成了家,马上要移民去美国。两人见面时,物是人非。

对于海子的出现,女孩表现得极为冷淡。

当晚,海子与同事喝了好多酒。借着酒劲,海子讲了许多两人间的事。结果次日酒醒,他觉得不该说那些话,忙问同事自己是否失言。但不管同事如何否认,海子坚信自己讲了许多会伤害对方的话。西川说:

“他觉得自己罪不容恕,万分自责。”

无论是家人,还是曾经的伴侣,在时代的洪流面前,人们都要面对一个更为务实的、而并非仅仅靠心灵理想去谋求幸福的大环境。在1989年的春寒料峭中,海子想必或多或少,也察觉到了这样一个巨大的现实。在这个现实里,诗歌的写作必将让位于南方的空气,让位于下一个时代的潮流。

实际上,1988年,海子也曾想去南方办报。但被父亲给坚决阻止了。

那时知识分子办报,并不全为钱。但无论如何,造富的空气、经济的转向,让每一个身处其中的人,不得不做出应变,否则将难以容身。

在轰轰烈烈的八十年代走到最后这一年时,诗歌热潮,已逐渐退去,许多站上过舞台的闯将,也纷纷失落了声音,失去了阵地。那些曾让无数青年激动、狂迷和呐喊的艺术、美学、思考,正在一点点被南方的春潮淹没。

后来许多人认为,在那样一个春天,海子预见到了自己的未来,他所倾心的农业文明、田园牧歌式的的抒情,对原始、田野、麦地的呼唤,迟早会变成一首时代的挽歌。而在这个历史十字路口,彷徨如他,无处可去。

作家孙甘露说,随着社会环境的变迁,大时代主题的更迭,海子注定无法再像80年代初一样去写作,去铸造属于自己的诗歌王国。

“他认为将要面对的,是一片诗意的废墟和精神上的幻灭。”

于是那个春天,他转身向山海关走去。

08.

1989年3月25日,海子写了几封遗书,其中很多地方提到气功,提到了常远和幻觉、幻听,甚至说有人要谋害他。随后,他将遗书放好,把房间收拾了一遍,再也没有回到这个“整洁如坟墓”的地方。

抵达山海关后,海子又徘徊了整整一天。没人知道他生前在思索什么,只是在路上,他留下了最后一封遗书,上面用十分工整的笔迹写道:

我叫查海生,我是中国政法大学哲学教研室的教师,我的自杀与任何人没有关系,我以前的遗书全部作废,我的诗稿仍请交给《十月》的骆一禾。

随后,被劈开的疼痛,在大地弥漫。

消息传到朋友、诗人们的耳边,每个人都感到无比震惊。消息传到北大时,时值愚人节,大家还以为是场玩笑。然而海子确实死了。

此后多年,许多熟悉他的朋友从不同角度剖析过死因。西川说他太孤独、太封闭了,整日闷头写诗,没有任何娱乐,把整个灵魂都献给了诗歌。孙文也说,从没见过谁像他那么写作,简直像一头不停耕地的牛。此外,海子性格倔强、敏感,简单却又骄傲,外界很小的一点事,都会深藏在他心底。这一切又让他变得不通人情世故,心思全然不放在经营现实上。在单位,面对没本事的领导,他都不肯打招呼。天真如他,竟会在昌平的酒馆里,拿诗歌换酒。

可是酒馆老板告诉他,我可以给你酒喝,但请你不要念诗。

如前文所言,圈子的排斥,荣誉的缺席,也让海子常常郁结难遣。

可越是这样,他越是建立起一种自我献祭式的写作方式。和骆一禾、西川谈写作时,大家说写作犹如黑洞,海子极为赞成。西川说:

“他的写作和生活之间没有任何距离,海子情愿被这个黑洞吸进去。”

后来,朋友们追忆发现,在“死亡”这件事上,海子早早就有所谓的自杀情节。他曾非常认真地与同事讨论过何种自杀痛苦更少。海子得出的结论是,从飞机上跳下去。在留下的日记中,也曾提到“自杀”。有一次,他与朋友喝酒到深夜,郁郁而归。第二天下雪,海子心情舒畅少许。

几天后,海子见到朋友便说:

“我本来打算干掉自己,第二天起来看到外面白茫茫一片,就不想死了。”

封闭、孤独、沉溺式写作、不懂得如何与现实营营相周旋,海子把灵魂献给诗歌的同时,在时代的转向中,注定会继续感到无穷的失落。

找不到出路的他,唯有一死。

09.

那一年,海子自杀的消息从北京传来时,欧阳江河正在茶馆喝茶、聊天。

听到消息的一刹那,他和其他几个诗人,都有一种末日感。

这种感觉一直纠缠着欧阳江河,直到1992年的一个夜晚,他走进一家餐馆,点了几个菜,面对空荡荡的座位喝酒。那一刻,他感觉海子来了。

也就是那一年,南方视察,中国经济正式转型,从此全民奔向致富的快车道。80年代的诗歌、思潮、文艺,退居次席,直至彻底被遗忘。

乐评人金兆钧说:

“中国人刚开始挣钱,老百姓会在很长时期内,先追求钱。”

欧阳江河说:

“海子可能有预感,看到了一个消费时代的到来。在新时代里,那种海子式的写作,以及海子式的时代梦想,必须结束。”

不止是海子。他死之后,整个诗歌界不幸的消息,一个接一个传来。

帮海子整理遗作的骆一禾,脑血管突发性大面积出血,2个月后便去世。曾认定海子之死只是意外的北大诗人戈麦,醉酒后一头扎进了水渠污泥。诗人方向的朋友,因恋人移情某官员,喝醉后,生生冻死在北京街头。

时至1994年,前后有14位诗人自杀。

后来,顾城自缢身亡,北岛中风,梁小斌突发脑梗,芒克改行画画,食指住进福利院。80年代初诗歌的闯将,一个接一个离去。

读过我之前那篇“80年代文艺沉浮录”的都知道,那十年的文艺思潮,是从诗歌登场开始。《今天》的出现,拉开了80年代轰轰烈烈的大幕。而这一次,在诗人的远去中,80年代的故事,也随之退场,留下惨淡的回声。

“80年代文艺沉浮录”里提到的那些人,崔健、李泽厚、陈凯歌、田壮壮、余华、莫言、阿城、欧阳江河、“走向未来丛书”的编辑们、“星星画展”的参与者们,同样在时代转型中,被洪流冲走。有人被禁演,有人妥协服从,有人选择沉默,有人选择出走,有人背叛理想,有人向金钱下跪…

回过头看,这一切似乎正是从海子自杀的春天开始转变。

于是乎,无论海子之死的谜底,到底是什么,后来的人们,都情愿将其视为整个理想主义消亡的最佳注脚。海子往滚滚车轮下斜身一躺、被火车碾碎的形象,也完美契合了旧时代主题被抛弃、并遭遇破灭的模样。

诗人被碾碎,诗歌被碾碎,成为了潮流交替的隐喻。在海子破碎的身躯下,旧时代被迅速丢弃,新时代吹响了号角。以海子为代表的浪漫、理想、对生命意义的追寻和超脱现实的献身,很快走向了欧阳江河们所感到的末日。替代它们并迅速崛起的,是金钱崇拜、商业颂歌和成功学逻辑的成王败寇。

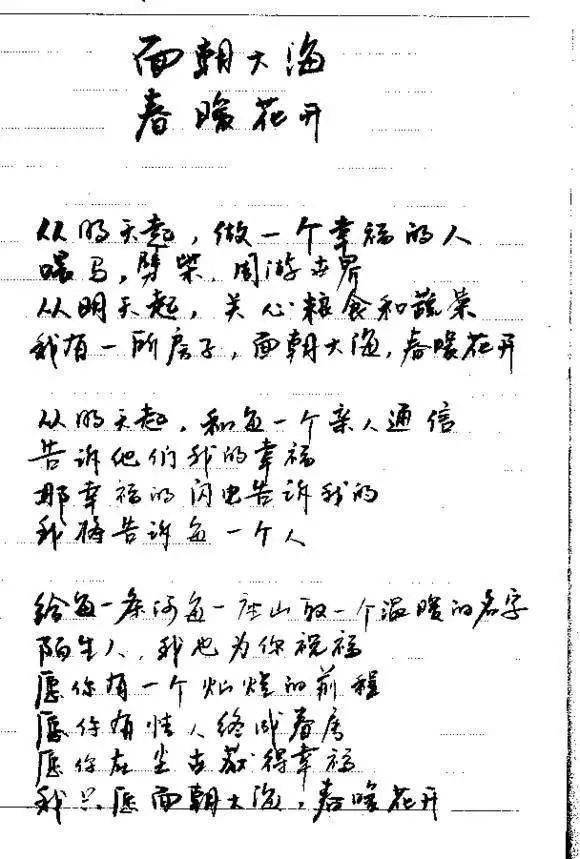

以至于多年后,《面朝大海,春暖花开》也变成了房地产商广告,海子也成了勾引文青消费的噱头,一个个被功利化的理想,也可以成为营销标签。

与此同时,人们对于早已丧失的东西,既不感到可惜,也不怀抱忧虑。

人们甚至亦不觉得自己丧失了什么,只是蒙眼朝前方狂奔。

在这狂奔的速度中,停下来自省,已是一种奢侈,一种无效的浪费。

对于沉迷于诗歌、理想的海子而言,或许不用面对纷乱如麻的现实,不用被时代的潮水驱赶到让他进退失据的地方,也不失为一种幸运。

他不用看到麦地枯萎,也不用看到书卷焚毁。

他的精神和渴望,还留存在浪潮袭来的前夜。

一个叫木头,一个叫马尾。

他把远方的远,归还草原。

本文部分参考资料:

[1]《回忆我的哥哥海子》,查曙明

[2]《海子最后的春天》,中国新闻周刊

[3]《海子之死》,博客天下

[4]《谁是海子成名的背后推手?》,南周

[5]《内蒙古:海子爱情伤心地》,南周

[6]《海子走向绝路的七种元素》,西川

本文来自微信公众号:宅总有理(ID:zmrben115),作者:宅少