本文来自微信公众号:NOWNESS现在 (ID:NOWNESS_OFFICIAL),撰文:四粮液,编辑、排版:Thea,题图来自:《摩天大楼》

“我们必须深入生活,只有如此才能获得新奇的效果和非同寻常的配合,而这本身比任何想象都有刺激性。”这是侦探夏洛克·福尔摩斯的一句话。生活从某种层面来说是高于想象的,诚然,有很多悬疑推理小说取材自真实事件,常常以其生动的人物、曲折的情节令人沉浸其间。悬疑推理小说这座由书本制造出的“避世小屋”既可以揭示虚构与现实的共同点又可以令人暂时忘记纷繁的人间。

离开书本回归生活,小说中难以忘怀的男性角色,无法忽视的女性角色,成为现实的一种映射。女人们会在悬疑小说中以形形色色的人物出现,是侦探、受害者或凶手;在生活中,她们也扮演着千姿百态的角色,母亲、妻子或挚友。故事内外,女性形象与男性形象共同制约着平衡。

美剧《福尔摩斯:基本演绎法》(2012)

美剧《福尔摩斯:基本演绎法》(2012)

职业悬疑小说家们擅长写离奇反转的故事、创造不可思议的角色,而小说爱好者们热爱分析和解读这其中的奥秘,在他们眼中,悬疑小说里的女性是怎样的?

本期“圆一桌”对话嘉宾:怪异君(B站百大UP主、导演、编剧)、何袜皮(悬疑小说作家、“没药花园”创始人)、雷米(知名作家、专业技术一级警督,代表作:《心理罪》)、张静乔(编辑、宫部美雪小说《刑警之子》译者)

一、“她”作为受害者

Nowness(以下简称NN):读过或了解到的案件最耸人听闻的悬疑推理小说是哪部,是取材于现实事件的吗?

怪异君:那应该是雷米老师的《心理罪:暗河》。如果我没记错的话,这本的剧情涉及到了人口贩卖的问题。记得里面有一个破坏尸体的办法(具体就不剧透了)我当时印象非常深刻,也觉得非常无奈,凶手的做法基本上是把尸体损毁到了无法用DNA检测的地步。

何袜皮:如果说耸人听闻,那还是一些连环谋杀案吧。我记得早年读过岛田庄司的《占星术杀人事件》,是比较骇人听闻的,这是虚构的。

张静乔:应该就是宫部美雪的大长篇《模仿犯》了吧。据传作品中的案件改编自日本的“水泥藏尸案”(没找到官方的确切说法,但部分剧情跟真实案件吻合)。

电影《扬名立万》(2021)

NN:在豆瓣“社会派推理”和“悬疑小说”的标签下,女性作为死者或受害者的案件比例很高。从你的角度来看,在现实中,因为社会案件的性质与恶劣程度,你认为小说家们会更倾向于书写女性作为受害者的案件吗?当女性作为受害者时,形象和故事会比较单一和刻板化吗?

雷米:在我看来,悬疑小说的内核一定是悲剧性的。鲁迅先生曾经说过,所谓悲剧就是把人生有价值的东西毁灭给人看。美好、善良、柔弱这些词汇往往是用来形容女性的。她们天然就带有应该给予保护的特性。一个花季少女遇害,和一个正值壮年的男子遇害,很显然是前者更能凸显出悲剧的色彩。

因此,我认为小说家们会更倾向于将女性作为受害者的角色。但是,这并不意味着形象和故事会显得单一和刻板化。例如《恶魔大师》中的奥布赖恩。一个身患癌症的女性陪伴朋友大卫走上了寻找女儿,对抗恶魔的道路。虽然她最后也被恶魔所害,但是她在大卫与恶魔正面对决的时候,化身为天使回到了大卫的身边。从而也揭示了小说的主题之一:即使证明恶魔存在又如何,因为那同时也证明了天使的存在。奥布赖恩这个人物其实能够反映出女性的另一面:隐忍、坚强、耐心。

张静乔:我认为这不是作家有没有这方面倾向的问题,而是现实案件中,女性作为死者和受害者的比例一直都很高,作者们或许只是照实写出来了而已(苦笑)。

至于形象和故事性问题,个人认为完全取决于作者“讲故事”的能力是否高超。还是以《模仿犯》为例,虽然没读完的人很多,但我私下询问的一些读者,没读完的理由基本都是“太长了”,被书的厚度给劝退的。真正读完的几乎没有不赞叹作者对于以普通百姓为舞台的人间百态的描述的。

著名导演森田芳光曾这样描述该书:“读者经由阅读小说,而开始深思社会不同层面的各种问题。只有宫部小姐才有这种真本事。她能用一个事件,引出几十个人的人生故事。”

何袜皮:记得之前看过一个美国的数据,每年死于谋杀的男性数量多于女性,但是男性中有很大一部分是死于暴力冲突,譬如黑帮斗殴、街头打架,也有的是自己在实施犯罪活动时遭到对方反杀等等,而女性不太会被卷入这类暴力冲突,也很少会主动去挑起这一类事端。

她们遇害常常是凶手在抢劫和性侵过程中导致她们死亡,或者在亲密关系中被谋杀。从小说创作的角度,这一类性质的案件有更多的故事性和情感内核可以挖掘。当女性作为受害者时,可能传统会被认为是美丽善良无辜的,但现在来说也是各式各样的,毕竟小说家也不想重复别人的故事。

怪异君:其实得分好多种角度,在悬疑小说里,以蔡骏老师的小说举例,里面确实有很多非常美丽的女性,但是她不一定是受害者,可能这是一位作家独有的浪漫和风格。

社会派推理小说里,确实会出现一些人情世故,比如说女性作为凶手或者受害者,但是我认为是合理的,不觉得是刻板或者单一的形象,因为像松本清张或者说森村诚一这样的社会派大家,他们往往都会把故事背景限制在一些绕不开的话题,比如性和金钱。

森村诚一的《人性的证明》里,讲的是一个在二战结束之后,美国军事管理日本的时候,很多美国大兵对日本妇女进行骚扰甚至强奸,当时的部分女性为了生存,不得不委身这些美国士兵,可能就会产下一些混血儿,这些孩子很难被这个时代给认可,从而造成了很多悲剧的故事。

而松本清张的小说《砂器》和《点与线》,里面很多时候都会裹杂着爱恨纠葛,因为在当时的乱世之下,反倒是侧面体现了一些女性独立自强的意识。

现在的网络小说和部分小说作家写的作品,可能确实有一些刻板印象。比如如果出现情杀案,这个女生大概率是美女。因为社会中存在这样的刻板偏见,有些作家选择迎合,于是出现了一些极端的故事。

电影《人证》改编自森村诚一小说《人性的证明》(1977)

NN:一项调查研究表明,当发生三角感情纠纷时,30%的女性会被自己的男友或丈夫杀害,但只有5%的男性会被自己的女友或妻子杀害。这是因为当谈到婚外性行为或通奸,人类社会对于男女忠贞的标准普遍不一致。女性角色在小说中的死亡,会引起读者对于死因的单一联想吗?从自身的性别角度来看,你觉得当受害者为女性、案件原因被第一顺位定为“情杀”时,是一种现实考量还是暗藏性别歧视?

怪异君:推理小说很多时候是属于相对而言故事性会较弱而解谜成分较多的。而弱动机的带来的结果就是,只要这个人死就行了,我不管他为什么要杀。这其实挺难脱离刻板偏见,可能就是“男的出轨,女的杀人”或者说“女的脚踏两只船,然后男的杀人”或者说因为家族和财产纷争,这种情况下会出现所谓的刻板的偏见和印象。

而悬疑小说,很多时候包括社会派的小说,它是故事性更强的,也更加因人而异。比如说可能是剧情一开始给观众造成的误导,它在开头写一个美女被人杀死了,警方去调查的时候就会去调查一下死者的人际关系,发现这个人身边好像有很多男人围绕着,但是后来结果并不是这样的。刚才咱们说的悬疑和社会派,它更多的是反思现在的社会问题,所以不会把一个女人框在特定的框架里面,因为作者的目的是把人物给写活。

我认为女性是相对比男性稍微感性一些的,现实层面来看,普通女性相比男性会情感需求多一些,更需要陪伴。如果往深的探究,其实原因很复杂,但是大众对于女性的这种看法,我自己是不认同的。

至于女性角色在小说中死亡会引起读者对死因的单一联想,我觉得现在不会了,可能很多较肤浅的小说会是这样,但是稍微有深度一点的好作品,很少会这样去创作。

雷米:其实这是一种误解。实际上,在凶杀案件中,男性被害人的数量大概是女性的三倍。换句话来说,男性其实更容易成为暴力犯罪的受害人。

但是,不容否认的是,我们所处的仍然是一个男性主导的社会。而且,整个社会文化中对男女忠贞的标准确实存在偏差。所以,当我们听到一个因“情”被害的女性的时候,的确会首先去猜测被害人是否在性方面有过不忠,从而招致杀身之祸。这就是一种性别歧视。

然而,我们仍需承认这种歧视其实来自于千百年来固有的观念。它甚至已经深深地镌刻于我们的DNA中,将它理解为一种生物性的差异都不为过。以至于在当代,女性的地位已经极大提高,女性扮演的社会角色已经无比丰富的前提下,这种固有观念其实并没有根本变化。

何袜皮:数据中提到了确实有30%的女性死于情感纠纷,那么意味着有70%的情况并不是。只是那30%的案件可能较多被报道等原因,给大家造成了更深刻的印象,所以更容易引发这样的联想。

张静乔:这个问题就跟上一个问题一样,个人认为读者、警方对女性受害者死亡的第一联想,是与现实相互联动的。尤其是讲究事实的警方办案,首先排查的应该都是情杀、仇杀这几种吧。

二、“她”作为凶手、加害者

NN:当女性作为凶手时,有时会有较复杂的背景原因,其中不乏一些原生家庭或情感关系的纠纷,怎么看待读者对于女凶手行凶原因的共情,又怎么看待读者期待“反杀”的情绪?

怪异君:讲一个我的亲身经历,就是我们在做《绝叫》这期节目的时候,当时我的书还没有看完,文案组的人给我汇报这个故事的时候,我其实不太理解他们为什么会认同主角的做法。因为当时想要以第一人称让观众带入,在她最后杀人的那一刻,有一种爽感。我也问了很多看过《绝叫》的人,都说感到很爽。

后来我把这个小说看完就明白了。这里面很关键的一层东西就是共情,反杀情节是因为角色一直为压力所迫,而这个压力并不只是其他人给她的,也有部分来自社会的。这种相对而言比较感性的角色,它会让观众更容易去将自己的情感投射到角色里面。

雷米:女性的社会角色中,最普遍的是母亲或者妻子。一个母亲对于子女的关爱,一个妻子对于丈夫的支持,其实是符合人类的基本情感的。从这个逻辑前提出发,当一个母亲为了保护子女或者为子女复仇而痛下杀手,在读者看来就是值得同情的。相应的,一个妻子本应得到丈夫的保护,如果丈夫对其百般虐待,那么妻子的反杀同样能够得到理解。

因此,读者对于女凶手的共情其实是符合人性的。此外,女性往往是处于“示弱”的一方的角色。而读者们都更愿意看到以弱胜强的情节。因为强大击杀弱小是平平无奇的。在体力、技巧、速度都不如男性的情况下,需要作者设计更精妙的情节来描述一个合乎逻辑的“反杀”,这是符合读者的心态的。例如我的小说《人鱼》,一个女高中生就会利用自己对他人心理的把握,不仅成功反杀,而且还顺利地嫁祸于第三人。

何袜皮:如我前面所说,女性凶手较少是那种主动去伤害和挑事的角色,譬如抢劫杀人、强奸杀人。她们选择行凶,有相当一部分确实是因为情感或者家庭内部原因。

有些女性读者可能从这类故事中读到了相似的经历,只是她们没有做出同样的选择——杀人,因此她们比较能共情凶手。而因为女性和男性的体力差,确实常常成为暴力犯罪的受害者,这也让一些人觉得弱者对强者的反杀是一种“正义”。当然,这个还得结合具体案例来说,也只是部分读者的想法。

张静乔:这里就要稍微谈一谈近几年很火的“厌女”这个社会话题了。上野千鹤子老师曾说:每个人都有厌女症。男人体现为对女人的厌恶,女人则体现为自我厌恶。至于如何破解“厌女症”,社会学者和社会派的作家,包括普通读者都有自己的一番见解。

社会派推理的一大特点,就是挖掘人物的过往,进而分析TA们是如何走到这一步的,而在“女性为凶手”的题材中,只要提及家庭、情感、被“厌女症”的困扰等,很容易引起部分有相同或类似经历的读者的共鸣,这样就形成了“与凶手共情”的原因。至于期待“反杀”的情绪,可以理解成读者在现实中面对自己或者身边人所遭遇的不公,却无法反抗的一种心情——现实里当然不可能动用私刑去把欺负自己或其他女性的人干掉,那么至少在小说里,让大家爽一下吧!

NN:你认为小说中应该更多的塑造一些“恶女”的形象吗?(例如《开端》中的“锅姨”、《绝叫》中的铃木阳子)

怪异君:看情况。我觉得“锅姨”的形象是一个悲剧,她是被社会逼成那样的,铃木阳子虽然也是被逼,但她们俩不同,一个是报复社会,一个是自我救赎。

比如说《桶川跟踪狂杀人事件》,书里的女受害者的妈妈再戏剧化一点,也许就会变成报复社会的“锅姨”。因为这些案件在法律上也许是没办法解决的,或者一些社会现象或者舆论对案情做了放大,所以她也没有办法去走一个正规的程序去解决问题。

从创作层面上来讲,我认为这样的角色是少一点更好,但是如果说能写出一个让大家可以反思的作品,也不是不可以,比较分情况。

而且目前为止,也没有出现过所谓的极端“恶女”,从骨子里一开始就是坏人的角色,就算有,读者或者观众也不一定会接受这样的人物。

张静乔:个人觉得是有必要的。这不是想表达女人有多么容易歇斯底里或者恶毒什么的,而是……怎么说,就像桐生蓟在评论《绝叫》时提到的:“女性的幸福究竟是什么?……那么女性的幸福到底如何才能获得呢?”在这个问题没能得到真正解决之前,我认为社会派作家的义务,就是不断地通过塑造“恶女”的形象去为遭遇不幸的女性发声,一次不行,就两次甚至三四五次。

雷米:我并不觉得有刻意为之的必要。在我看来,悬疑小说的创作仍然要符合人性和逻辑,恶男恶女的角色都可以很好地完成人物塑造和情节铺陈。当然,立体且丰富的女性角色形象会对小说增色不少。

何袜皮:这种女性本身是存在的,也反映了女性的另一面,并不总是傻白甜的被害人,我觉得在小说创作中呈现女性的经历、心理和精神世界的复杂性是有必要的,而不仅仅是贴上恶、善的标签。

三、“她”作为创作者

NN:在本次圆桌寻找嘉宾的过程中,发起人发现想要寻找一位女性的受访嘉宾非常困难。在该类型领域,当代女性悬疑推理小说家正面临怎样的困境?

怪异君:其实,部分观众和读者可能会不太看好女性去写悬疑推理这个题材,而在目前这个大环境里,能把故事讲好的优秀小说家也不多。其实黄金时代是有很多女性作家都在写诡计的,然而现在环境还没有那个能力可以为女性提供一个创作的温床。

在悬疑小说门类里面女性作家确实会比男性作家相对而言少一些,但不是没有,比如水天一色、小妖尤尤、唐隐、E伯爵、午晔、远宁、马洪恬、禾午等等。小妖尤尤写过一本叫《非常童年》的恐怖小说,我觉得写得非常好,但这么多年我也不知道她还有没有继续写下去。

何袜皮:写悬疑小说的女性确实不如写情感、青春的女性作者多,我认为这是多方面原因造成的,更多是女性从小兴趣的培养。

推理小说写起来确实比较费脑伤神,需要大脑中理性、逻辑的一面,其实这样的女性很多,但同时还对推理小说感兴趣就少了。我觉得出版圈和市场本身并没有歧视、限制女性推理小说作者。

张静乔:这个困境,其实个人觉得是不分男女的。这也跟国内的创作环境有关。尤其是社会派小说,它不可能跟其他种类的推理小说一样完全架空,必定会有一个现实的案例做基础,要写现实,就会遇到诸多麻烦。举个不恰当的例子:国内某部以拐卖儿童为题材的电影中涉及到了真实人物,影片中或许是为了烘托气氛,让某个以真实人物而创作的电影人物去陪男人睡觉,上映后那个真实人物据说气得大哭大闹。总之就是……想以现实为基础写社会派小说,诸如此类的小矛盾实在太多。

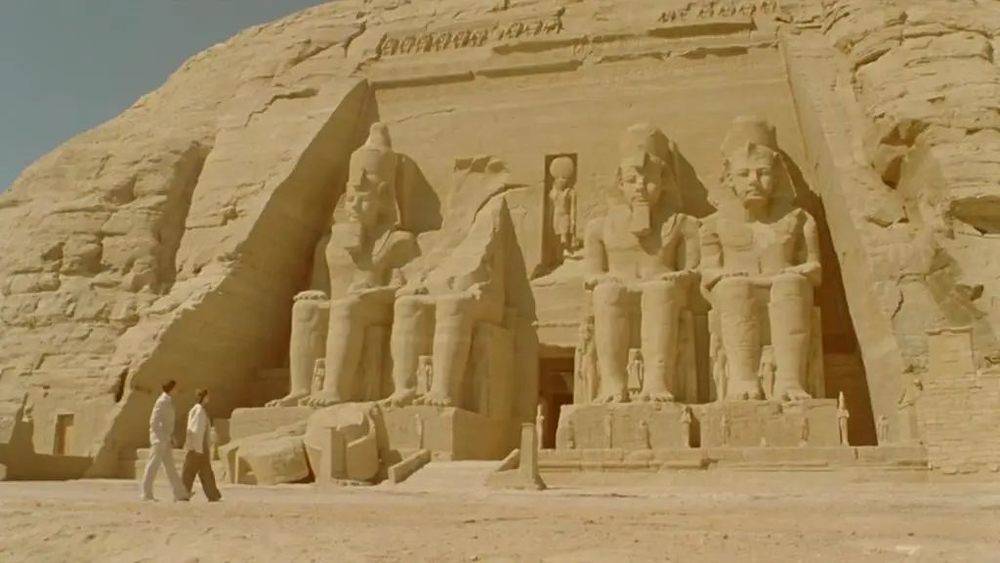

《尼罗河上的惨案》改编自阿加莎·克里斯蒂同名小说 (1978)

NN:女性视角的推理小说与男性视角有什么不同?写作笔法上会有哪些取舍(比如在描写凶杀情节和现场时)?如何看待国内很多“女性视角”的悬疑小说都由男性作家创作?

何袜皮:就我看到的女性小说家,似乎很少是本格派的,大多还是关注情感、社会话题。描写凶杀情节和现场倒不一定吧,还是看个人风格。男性作者愿意尝试女性视角也是好事,就像我写过《龙楼镇》是从男性视角,很多人以为是作者是男的。但我作为女性,希望男作者在转化视角时能够摆脱一些对女性的刻板印象。

雷米:女性视角的推理小说大概更重视情感部分的描写,例如犯罪动机;男性视角的话,会把写作重点放在核心诡计的破解及还原上。

在写作笔法上,在人物内心世界的剖析方面,女性视角的作品会更多、更细腻。比如我的小说《人鱼》,以女主人公的日记作为串联各个章节的链条。其中,就有大段的内心描写。

有一本书叫《浮出历史地表》,其实可以很好地回答这个问题。男性作者在以女性视角展开叙事的时候,往往是非常随意甚至是大胆的,换句话来说,男性作者觉得这没什么不可以的,往往愿意强调作品的性别化。但是女性作者往往会犹疑甚至是胆怯,甚至会致力于将作品“去性别化”。因为在某些固有观念中,会认为女性向作品是小众的,是边缘化的,特别是悬疑小说领域。

怪异君:我认为女性作家会相对更感性一些,很难想象一个女性视角的小说会写得极度理性。举个例子,二阶堂黎人笔下有一个女侦探,是被很多推理迷选为最讨厌的女侦探之一,因为说白了他只是把一个男侦探的角色套上了女侦探的皮。

包括《酒店女仆》、女侦探马普尔小姐,她们的故事很多都是建立在一个比较感性的层面上再聊案件的,她们不会一上来就是抽烟喝酒,接到一个案子去办,像福尔摩斯那样完全不通人性的形象很少,只是一种写作手段而已。

在作案动机的层面,我认为男性杀人更加理性,会更在乎于计划,比如杀人之后该怎么脱罪;而女性杀人可能更在于目的,可能思考的更多的是要不要杀人,要不要再给一次机会?

写推理小说的时候,女性往往会注意到一些注意不到的点。《绝叫》里面杀人场面的细腻描写是只能是女性视角才能感受到的,男性视角不少会简单的写白刀子进红刀子出,但是在描写铃木阳子杀人的时候,会有非常多的细节。

张静乔:关于第一个问题,纯属个人想法不一定对。虽然也有身为男性作者却能把女性的内心世界描写得生动细腻的——譬如《绝叫》的作者叶真中显,但多数的男性作者,好像很喜欢具体描写女性的外貌,比如大家前几年一直吐槽的某本格推理作家,每本书里基本都要描写女侦探的秀发(笑)。

女作家在这方面就很不同,再次提名宫部美雪,看多了她的作品的读者可以发现,宫部老师从来不描写人物外貌的,但通过对人物生活背景的描述,没有读者敢说宫部老师的人物描写不生动。在写作笔法的取舍上,就我自己读过的小说来看,男女作者对于凶案、现场的描写应该是差不多的,毕竟有些地方不写清楚就没办法破案嘛。

至于最后一个问题,我觉得作者性别是男是女、描写的视角是男是女都OK,只希望男作者如果真的要挑战不是自己性别的视角,还是要多多了解女性,别一不当心把“男性的凝视”角度给写出来就好了(笑)。当然,这点对女作者来说也是一样的。

NN:当现实中的“精彩”案件引起全民讨论时,它可能会成为小说的灵感来源,悬疑推理小说的存在,或许可以给读者去还原一个复杂社会面貌的讨论空间。小说家们在创作的同时是否也是在向读者传达某种自己的价值观呢?从你的角度来看,悬疑推理小说家具有一定的社会责任吗,应该为某一群体发声而创作吗?

雷米:悬疑小说也是文学体裁之一。肯定它的文学性质,就不可能回避文学的天然使命——揭示人性或者探讨社会现象。小说家们会把作品当作表达自己的方式,一定会在作品中融入对世界的看法和态度。

在我看来,悬疑推理小说家是有社会责任的,他(她)不能也不应该仅仅是带领读者们玩了一场智力游戏,而是通过作品来摆事实,讲道理,也许就会让读者发现分析问题的另一个角度,或者对某一种社会现象有更多的关注,或者更加理性地看待自己的内心。

我的小说《心理罪》系列出版之后,很多读者说我是预言家,因为小说中描写的很多看似匪夷所思的情节,后来都在现实中或多或少地出现了。其实我不是预言家,我只是观察到了某些不太引人注意的社会现实而已。有一位读者在看过《心理罪:城市之光》后,在微博上私信我,大意是他开始反思正义的确切含义。我觉得,这就是我写作的价值。

电影《智齿》改编自雷米同名小说 (2021)

怪异君:举两个也许不太恰当的例子,比如阿婆(阿加莎·克里斯蒂),她小说里的诡计和动机令人动容,当然她很善于写男男女女之间发生的案件,也有很多人统计过,但是阿婆很少去探讨女性在当时社会所遇到的问题。

松本清张这样的社会派大家其实一开始并不是写推理小说的,他之前是一个文学家,直到当时的日本社会遇到了许多问题,让这帮文学家觉得必须要以笔为刀去抨击。松本清张认为推理小说这个载体是反映人性的,这个类型也非常适合去表达和讽刺一些不公,所以他觉醒了技能,把社会问题和本格推理小说结合在一起,然后大受欢迎。

第二点,我觉得也许对于有这些想法的作家,他们可能没有想到会用推理小说或者悬疑小说的方式来表达。因为这种类型的作品在国内的文学形式里属于通俗小说的门类,它通常不太被认为会去探讨比较深层次的话题,也许科幻小说还可以探讨一下人类的未来,但推理小说比较难做到。

也存在一些读者觉得谜题厉害好看就行了,不太会去强求这本书有没有什么社会责任。国内社会派写的很好的就是香港作家陈浩基的《1367》和《网内人》,他用了60多年的时间去把香港当时的社会变迁写了出来。

时势造英雄,不论是当年的本格、黄金时代,还是后来本格裂变成社会派,我一直觉得是一个必然的过程,一个进化过程。当社会派疲乏之后,本格派再崛起出现新本科派,它们更多的是共存的关系而并不是独立的。而社会派的出现,也许就因为当时读者需要看见一些社会问题,于是推理就变成了所需要的样子。

我现在也很迷茫,因为不知道现在推理迷们想看什么,一个百分百不会被杠的谜题很难写,而如果单纯只想刺激观众,也大可以只去写一些情情爱爱,或者说写一些让大家意想不到的反转,但我不愿意这样。

悬疑剧集《沉默的真相》和《隐秘的角落》是现象级的剧集,但是它们其中推理的元素并没有悬疑多,他们所探讨的问题其实也很难去深度聊。

推理圈里面很多人会说,推理小说其实是带着镣铐跳舞。也有很多观众会问我,爸妈不让看推理小说,因为他们总觉得会把孩子给教坏,但是我觉得推理小说不一定只是寻找命案的凶手那么单一。所以说,推理小说该是什么样子并不只取决于作者怎么看,而是作者和观众一同起作用的。

何袜皮:我认为是的,至少于我个人而言,不仅仅是讲一个好看的故事,很多时候是借这个故事探讨某个话题。譬如我的《龙楼镇》是想探讨一个人是否能够摆脱自己的过去,哪怕失忆了。这里面有自己的困惑和想表达的价值观。

我觉得任何面向公众创作的作家都应该有一定社会责任感,这个责任感不是说非要去对公众进行某种教育,而是可以让一些人读完后引发对自身和对社会的思考,就足够了。

张静乔:其实,不光是推理小说,所有的作品——包括且不仅限于小说——几乎都在向读者传达作者或一个创作群体的价值观。推理作家的社会责任就是挖掘那些百姓们会面临的问题,并为相关群体而发声。

这里要注意的是,我曾在浏览一些作品的评论时看过诸如这样的吐槽:“提出一堆问题,也不去解决,那么写出来干什么。”这里我想说,作者和社会学者一样,他(她)们的使命只是发现并提出问题,如果能够得到多数人的共鸣、讨论并最终得以解决那自然是最好的,但就算问题没能解决或解决得不够彻底,那也不是作者的问题,他们能做的,就是更加努力地通过作品发声。至于最终解决问题的究竟是谁,这里就不展开讨论了。

本期圆一桌特别鸣谢:嘉宾怪异君、雷米、何袜皮、张静乔,重庆出版社、机核编辑Ann,B站UP主切片计划,推理厨夏彦、风汉

本文来自微信公众号:NOWNESS现在 (ID:NOWNESS_OFFICIAL),撰文:四粮液,编辑、排版:Thea