本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),作者:Jude Stewart,翻译:三木,校对:Soso、杨银烛,编辑:杨银烛,原文标题:《火药味、泥土气……你说的气味到底是什么?》,头图来自:视觉中国

鼻子

倘若如尼采所言,我们的天赋尽在鼻孔之中[1],那么鼻子就是一个未经训练的天才,天赋异禀但发挥不定。人类的鼻子可以分辨一系列纷繁复杂的气味,理论上至多可以嗅到一万亿种气味——然而,大多数人无法使用比“臭的”、“香的”更精确的语言,来描述这些气味。

我们的听觉和视觉感受器并没有什么神秘之处——科学家们在几十年前便对他们进行了定位和解释——但人类的嗅觉感受器直到1991年才被发现。这或许表明了嗅觉有着极大的复杂性:人体只有4种视觉感受器,而嗅觉感受器有400多种。或者,这可能是一个文化优先性的问题:气味经常被认为是不受欢迎的“不速之客”。

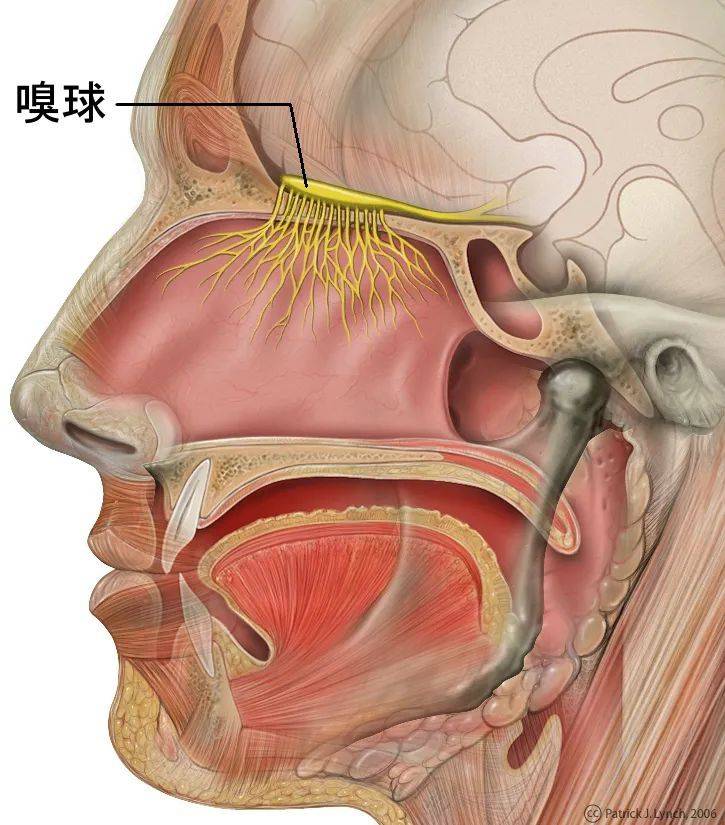

有气味的分子——通常被称为“气味分子”(odorant)——通过空气进入鼻子,是嗅觉产生的第一步。空气通过鼻腔通道,在这里被加热和过滤,然后到达嗅上皮(olfactory epithelium),这是鼻腔中的一层黏膜,嗅觉神经元就像长在土里的胡萝卜一样嵌在其间。这些神经元会检测到气味分子,但真正与气味分子相结合的是嗅觉受体蛋白。这些感受器转而向嗅球(olfactory bulbs)释放电信号。嗅球是附着在通向大脑的神经上的两个小球,就在鼻梁的位置,大概是你架着眼镜的地方。

嗅球被认为是大脑的主要嗅觉处理中心[2]。嗅球从嗅觉感受器接收信息,将其编码成一种独特的气味信号,然后将这个信号传递到大脑皮层的嗅觉中心。嗅觉神经元每4~8周进行一次再生;随着时间的推移,它们会对最常接触到的气味做出反应。这意味着,我们可以仅通过练习来训练鼻子更有效地识别气味。

人的嗅球在脑中所处的位置by Patrick J. Lynch

对于科学家们来说,感受器如何识别气味仍然成谜。气味分子的形状似乎决定了它会与哪种嗅觉感受器结合;除此以外,我们并不清楚为什么分子会有这种气味。以苯甲醛为例,它闻起来有苦杏仁味,可以在樱桃味可乐[3]和杏仁糊中找到。在它的末端上加一个氧双键,它就变成了肉桂味。但如果再加上另一条五碳原子链,又会变成常见的花香味。科学家们尚未在分子层面上发现变化的模式。

嗅觉感受器主要集中在鼻子里,但其实遍布全身。比如说,你的肾脏就有嗅觉感受器——它们能够在餐后“闻到”肠道细菌散发的信号,从而相应调整你的血压。(和味觉一样,嗅觉也是一种化学感觉;肾脏感受器的真正作用是探测化学变化。)同样,精子也是由气味引导的:它们在寂静的虚空中漫无目的地游动着,被卵子的气味吸引。你的肺、血管、肌肉:它们都在一刻不停地嗅着。

我们可以通过技术探测气味。电子鼻可监测食品工厂中的食品是否变质,以及核反应堆是否泄漏。但我们仍然无法很快实现气味在互联网上的传输——气味的电子化传播是不可能的。像2016年“电子气味播放器”Cyrano,或是由同一位发明家在2014年发布的oNotes[4],这些尝试大多是在欺骗感情。它们传输的并非气味本身,而是电子信号,让信号接收端释放准备好的一小瓶香水。人们可以数字化并记录下气味,但无法通过电信手段传播气味。你是那个在闻东西的人,你只能亲自闻到东西。

oNotes by Cyrano + oNotes

潮土油(Petrichor)

在印度城市卡瑙季(Kannauj),调香师们制作一种名为mitti attar[5]的香水已有几个世纪之久。从4月到5月,工人们会从地里挖出一块块烤焦的粘土。这些粘土块在烤炉中烤成圆盘,然后在蒸馏器上加热。当粘土到达合适的温度时,蒸汽就会慢慢释放出泥土的气味。这些蒸汽会被收集起来,提取到大桶大桶的檀香油香水基底中。

这种所散发出的气味便是潮土油,是雨后干燥泥土的气味,是一种清新且带有一丝丝酸味的矿物质味道。在卡瑙季,这正是连月来的干燥炎热转变为潮湿雨季时,所独有的气味。

希腊单词“petrichor”意为“石之血”,由两位澳大利亚科学家伊莎贝尔·“乔伊”·贝尔(Isabel “Joy” Bear)和理查德·托马斯(Richard Thomas)在1964年创造,他们当时正在研究这种物质及其用途。作为其工作的一部分,科学家们从各种类型的土壤(沙子、灰尘和粘土)中提取出一种金色的油。

二人了解到,植物分泌出的脂肪酸(主要是软脂酸和硬脂酸)会渗入到土壤中,而这些分泌物的浓度会在降雨的间隙变高。干旱结束后,植物通常会迅速生长,也因此,贝尔和托马斯猜想,潮土油可能是一种肥料。然而,事实证明,这不过是一种防御手段。植物分泌脂肪酸,是为了减缓周边植物的生长,从而减少缺水时的竞争。

潮土油是由数以百万计的雨滴同时落下而散发出来的,这使得这种气味具有立体感。2015年,麻省理工学院的一组科学家发现了我们是如何闻到潮土油的。他们通过高速摄像机观察到,当一个雨滴击中多孔表面时,它会在接触点聚集起微小的气泡。在慢动作视频中,你会看到一个雨滴击中表面。雨滴短暂地呈现为甜甜圈的形状,然后变平成为一个圆盘。无限小的液滴从圆盘中升起,就像湖面上嗡嗡乱舞的萤火虫。这些液滴从土壤里带出了潮土油,使空气中充满了这种物质。

潮土油的例子提醒我们,当物质在空气中传播时,才会产生气味。在这个例子中,这里的“物质”是一种金色的油,它由互相争胜的植物分泌到土壤中。气味弥漫在空气中,为空气赋予了与众不同的个性。

潮土油的例子也提醒我们,空气是三维的。空山新雨后,沉寂空气的气味是旷远、尖锐,且转瞬即逝的。(把潮土油想象成一块金色的空气立方体,漂浮在地面之上,就像一个带着琥珀香味的果冻一样在抖动。)当你在闻东西的时候,你正在观察此时此地正在发生的变化。通过潮土油,这种变化会显而易见。每一种气味都在空间和时间中烙下一个瞬间,而你,这个正在闻东西的人,便是它的见证者。

皮肤

体味有3个层次。最突出的便是“狐臭”(Body Odor,BO),它可以通过除臭剂、洗澡和香水来抑制(这些手段有时可能也无法抑制狐臭)。其次是由饮食、职业和卫生等文化因素决定的气味。最后,在汗味、护肤品的香味以及昨夜晚餐残留的气味之下,你会发现一个人原初气味。在一个人每日的气味波动之下,这种气味是微妙的、包容的、不变的。与人造香水的“招摇过市”不同,这种原初气味只能通过体温来增强。要注意到这种气味,需要靠得很近。

除了其他错综复杂的人类原因以外,我们在寻找伴侣时,会选择那些闻起来还不错,以及MHC[6]基因与我们自己有很大差异的人。通过气味来寻偶是一件复杂的事情。例如,服用口服避孕药的女性对气味的偏好可能会被扰乱,因为她们的身体被化学物质所欺骗,相信自己怀孕了,从而更喜欢MHC特征与自己相似的伴侣的气味——无论男女。(想象一下停药以及失去伴侣气味之后引起的混乱:气味在离婚当中有着多大的影响?)

许多疾病也会引起身体气味的变化。斑疹伤寒会让身体散发出刚出炉的黑面包的气味,结核病像陈年啤酒,黄热病是肉铺的气味,瘟疫像熟透了的苹果。通过气味来进行诊断,显得古怪而落伍——现如今,要如何通过“被拔除的羽毛”的气味,来识别出麻疹患者?但同时,这种诊断方式也焕发出新的生命力。训练有素的医生和检测犬能够检测出帕金森症、疟疾、多发性硬化和多种癌症的气味。

你的原初气味甚至比指纹更加独一无二。美国联邦运输安全管理局(TSA)最新的数字化学传感器,理论上可以区分你和你的同卵双胞胎,或者和个人气味数据库进行匹配。(你无法有意地停止散发你身上的气味。)

身体的气味也揭示了我们的想法,或至少是显示我们情绪变化的指针。大汗腺[7]会在有压力的情况下开始“加班加点”,这使得情绪性出汗比温热性出汗的气味更重。人们仅凭气味就能察觉到快乐、恐惧、沮丧和悲伤的情绪。每个人的气味都会在他们的身体周围形成一种“气场”。

二十多年来,我伴侣的气味一直长伴我左右,但如果问起来,我也很难描述它的细节。它很温暖,很平衡。然而,我可以描述它带给我的感受。把脸埋在他的脖子里,这个动作我已经做过成千上万次。他的气味是一种特别而深沉的家的气息,让我感到平静,被环绕,被理解。它让我的血压很快平稳下来,让我的压力激素烟消云散(你爱人的气味也会给你带来这样的感受)。对我来说,这种气味像是一种宽慰,一股温和的暖流。

铅笔

以前的铅笔材要香得多。美国19世纪早期的铅笔是用来自佛罗里达、乔治亚和田纳西的东红杉(eastern red cedar)制成的。这些铅笔散发着辛辣的黑胡椒和肉桂的气味,铅笔屑略带粉色。就在1890年,由于红杉树的数量如此之多,以至于美国南部的人们用它来建造谷仓和栅栏——直到数百万支的铅笔生产减少了木材供应,抬高了价格。

美国林业局建议用香杉木代替之前的铅笔材,因为它既便宜又实用。但是制造商们担心用香杉木制成的铅笔(也就是我们现在在用的铅笔)颜色太浅、香味太淡,无法得到消费者的青睐。因此,在1920年前后,制造商们为香杉木染上颜色、撒上香料,来模拟出红杉木的颜色和香味。历史上并没有记载这种做法是何时停止的,但最后,铅笔的香味逐渐变淡。

至于铅笔的内部,纯石墨本来是没有味道的。但是铅笔的制造从纯石墨开始,已经历了漫长的发展过程。铅笔最初是由铅合金包裹在纸或细线中制成的;随后是纯石墨片包裹在红杉木中;再后来是将石墨粉末提纯并与粘土或蜡混合,压制成条状,再包裹在木质笔杆中。这些添加物以一种真正工业化和可扩展的方式,提高了石墨的供应,使铅笔成为一种多样化的消费品。铅芯中含有越多的粘土和蜡,写出的线条会越清晰、颜色越淡;而含有越多石墨的铅笔,写起来会越黑、越软。

今天的自动铅芯,闻起来明快、干净、前卫,有简单清晰的金属味。不过,这种气味并不是来自石墨,而是来自粘土和蜡的添加物。然而,现代石墨的气味是值得我们驻足品嗅的。从真正意义上来说,这种气味所透露出的,是工业革命的早期胜利。

铅笔另一端橡皮擦的气味,通常是察觉不到的:它太干了,所以没法像很多东西那样闻上去有味道。但另一方面,一块橡皮的气味是其质量的一个指标。无味的橡皮是一种廉价且无用的橡皮,而有香味的橡皮含有更多的天然橡胶,是最好的橡皮材料。天然橡胶的橡皮擦闻起来令人感到愉悦、粗粝、爽利。

我们最常在使用的时候闻到橡皮擦的味道,因为我们身体会前倾,更靠近纸面。并且,吹走弯弯曲曲的橡皮屑时,你必须先吸气,闻一闻这些味道。这是一种与行为相关联的气味:铅笔中包含着香杉木、粘土、蜡以及橡皮擦的气味在写字时无法闻到,但能在写字的间隙——削笔和擦除笔迹时被嗅到。

樟脑

樟脑有着一种存在感极强的气味。它的冰凉气息会像鼻拭子一样刺穿鼻腔,让人“上头”。在初遇时的“痛击”之后,樟脑的气味就会消退为一种令人愉悦的、更圆润的冬青油[8]气味。吸一口樟脑提神醒脑,有如在温暖的湖中漂过一泓冷冽的清流。

这些鲜明的特性吸引了数学家弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)。他将他的思想实验称为“嗅觉算术”(arithmetic by smell)。他在1894年的一篇古怪的论文中记录了这一实验。此实验中用到了许多不同的气味,包括樟脑。

“正如可以用想象中的图案和声音做算术一样,算术也可以用想象中的气味完成。”高尔顿写道,“我学会了把2股薄荷味和1股樟脑味加起来,以及3股薄荷味加上1股墨水味,等等等等……”高尔顿宣称这个实验成功了,他豪放不羁地将气味加加减减,尽管他“并没有试图通过气味做乘法”。

樟脑的气味激活了三叉神经系统(trigeminal system),它由面部和鼻子上的温觉、触觉和痛觉神经组成。就像桉树、臭鼬的臭气和哈瓦那辣椒[9]等其它会激活三叉神经系统的气味一样,樟脑味说明了我们的各个感官是可以相互模糊、混合、加剧和重叠的。

任何感官都不能脱离其它感官而独立运作——如果将其中一种感官移除,就会影响整体。这也解释了为什么一个人在蒙上眼睛的情况下,单腿站立很难保持平衡。其它感官的互动甚至更令人好奇。一个科学家团队最近在老鼠身上发现了“嗅听觉”(smounds)的神经层面的证据:同时听到的特定音调会直接影响到对气味的感知。

樟脑来自于东南亚的月桂树木,其效力也是一种有意设计:它的气味可以驱除昆虫和微生物。对于人类而言,樟脑可以减轻炎症、舒缓疼痛、疏通鼻道并缓解咳嗽。樟脑的中文别称“冰片”暗示了它的感官(sensory)[10]效果;而它的另一个别名“龙脑香”[11],则让人联想到一种超凡脱俗的气质。梵文诗歌把樟脑和月亮联系在一起:在十世纪的诗歌《美之波流》(Saundaryalahari)中,樟脑片从女神提毗(Devi)的嘴唇上掉落到三座闷烧的城池中,驱散了灼热的高温。

在印度教寺庙里,人们燃烧樟脑以激活第三只眼[12],激起祈祷的愿望,净化心灵(在大多数语言中,“气味”一词的词源都与“烟”这个词有关)。像樟脑这样的气味,可以在空间和时间上圈出一个神圣的结界,供人们沉思。在风吹即散的樟脑气味下,可以是一个“快闪寺院”:那是一种在气味悄然散去之前,你得以短暂停留的精神状态。

火炮

火药的配方总是与时俱进,但它的气味却始终如一:含硫黑火药的蛋腥味作为基底,加上硝石中的尿骚味,以及些微的木炭味。

另一种说法是,火炮的气味是动态的。它让虚渺的空气中充满了质量、爆炸、咸味和砂砾,将空气中的气味来回搅动、混合在一起。如果街景一隅在你眼前像素化为铺天盖地的瓦砾,你一定会觉得它像电影一样虚幻。然而,萦绕在鼻尖的气味和沙土无疑是真实存在的。

在人类通过火炮解决的种种问题中,疾病通常不是其中之一,但是人们曾用火炮来防治瘟疫。根据1880年前流行的瘴气理论[13],疾病是由不好的气味引起的。瘴气从垃圾堆、厕所、医院和济贫院泄露,也来自于墓地、沼泽、洞穴,甚至泥泞路的裂缝。有些瘴气会直接致死;有些则可以通过通风或保持个人气味的平衡,而得以中和。那时,洗澡被认为是一种值得警惕的行为:最好保持皮肤的毛孔堵塞,以抵御疾病。

当时流行的这种抵御瘴气的对策,不过是负薪救火,正如其他被证明是错误的科学一样。阿尼克·勒盖莱(Annick Le Guérer)的著作《气味:气味的神秘与本质力量》(Scent: The Mysterious and Essential Powers of Smell)便记述了他们的错误逻辑。

一些科学派系倾向于用香盒、雪茄、含片和糖浆等宜人的气味,来抵抗瘴气;富人则可以携带一棵芳香的迷你柑橘树,或是在心脏附近佩戴一个香囊。16世纪的一篇文章建议医生们备上杜松树枝和香丸,再去接近病患进行诊疗(听诊器出现的一个原因便是使医生为病患检查时可以保持一定距离)。

其他派系则用更加难闻的气味来抵抗瘴气。让·德·朗佩里埃尔(Jean de Lampérière)在1622年的一篇文章中,建议用干孔雀粪和山羊尿来擦身防护。不过,这种做法或许会有一些益处,实际上山羊(以及牛、绵羊和骆驼)的气味确实驱除了传播黑死病的跳蚤和蜱虫。

说回火炮。在十七世纪的法国,专业的调香师会在瘟疫期间实行熏蒸,在病患被运走后对其居所进行消毒。调香师会在病患的房前点燃篝火,关上所有窗户,然后在屋内工作。他们在浅锅里熏烧香水,拆毁草垫,把脏的亚麻放到热炉里烘烤去除臭味,等等。

这是一份声势浩大、内容广泛、而且总是“有味道”的工作清单。根据当时的一份报告,一丝不苟的调香师在工作结束时,会在街上开炮来“驱散可能残留在木制品或房屋外墙上的感染”(当然,开炮本身也会带来问题:破坏地基、打碎窗户、引来劫犯)。

与难闻气味的斗争往往不仅仅是消除它们。在细菌理论时代,与瘴气(以及有害的城市气味)的斗争,塑造了当时的城市景观。看不见的气味产生了真实可见的效果:恶臭的弥漫刺激了迅速的改革。在1858年的夏天,伦敦遭受了一场热浪,泰晤士河水位下降,这使得人们发现,这条作为城市饮用水来源的河流,基本上就是一个露天下水道。

在后来被称为“伦敦大恶臭”(the Great Stink of London)的六周里,整个城市弥漫着暴露出来的粪便臭味。一位自称“泰晤士街受难者”的人士把从河畔散发出的气味描述为“一股浓浓的热气,充斥着所有你能想到的可憎之物的恶臭。它们渗透进了公寓,也渗透进了你的身体”。议会以惊人的速度批准了一项公共工程项目,建立了一个由下水道、泵站和水处理厂组成的庞大系统。而此前,这个项目一直被委员会搁置。

同样,1880年,巴黎也遭遇了“大恶臭”,引起了同样迅速而影响深远的城市规划改革。为了对抗异味,英吉利海峡两岸的立法者们铺设了人行道,粉刷了墙壁,建设了下水道系统,设立了健康委员会和分区条例,引入了环境改革,扩宽了街道,种植了公共花园作为“城市之肺”[14]。由此看来,令人作呕的气味最能促进变革。

作为一种气味,火炮的味道有着漫长且极其多样的故事。这是过去在战场和瘟疫中飘荡着的气味,它同时意味着毁灭与保护。而如今在现代,你几乎不会在任何地方闻到火炮的气味,对于如此有能耐的一种气味来说,未尝不是一种令人心酸的结局。

文章注释

[1]译者注:此处借用尼采在《瞧!这个人》中的话:“我的天赋尽在我的鼻孔之中。”原文是指善于分辨真相,嗅到谎言。

[2]作者注:我之所以说“被认为是”,是因为最近有一项颇具争议的研究对这种基本的信号传递方式提出了质疑。该研究发现某些女性左撇子明显没有嗅球,但仍可以正常地闻到所有气味。

[3]译者注:原文所举的例子是酒渍樱桃,在此替换为在国内更常接触到的、也同样含有苯甲醛的樱桃味可乐。

[4]作者注:oNotes可允许iPhone用户拍照,并在配套应用程序oSnap中添加气味描述符的标签。用户可将此信息(oNote)发送到另一个oSnap用户的手机中,他的手机则连接到接收设备(oPhone DUO)。然后,这个接收设备会散发出与传输的描述符最匹配的预载气味。(接收设备经常无法在它的预载气味中找到匹配的气味,接收方的app就只会提供关于气味的生动描述。)

[5]译者注:mitti attar,意为“土地的香水”。

[6]译者注:MHC,即主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex),是一组编码动物主要组织相容性抗原的基因群的统称。MHC变种类型的不同会导致器官排斥。动物在选择配偶时,首先要避免的就是“近亲交配”,而近亲之间的MHC是比较相似的。

[7]译者注:大汗腺(Apocrine Sweat glands/Large Sudoriferous Gland)是指人的顶浆分泌的汗腺。大汗腺主要分布在腋窝和生殖器部位,分泌弱碱性物质和脂质类以及分泌浓稠液含铁多,且含有蛋白质成分(氨),故容易散发出酸腐的气味。

[8]译者注:冬青油主要用于日化香精配方中,其最为普遍的用途是牙膏的加香。

[9]译者注:1994年,吉尼斯世界纪录认定哈瓦那辣椒是地球上最辣的辣椒,直至2007年2月,哈瓦那辣椒最辣辣椒的地位被印度断魂椒取代。

[10]作者注:不同于“性感的”(sensuous)。许多文化中的前现代文学作品都认为樟脑是一种“抗春药”(anti-aphrodisiac)。

[11]这也是R. A. Donkin一本书的标题:《龙脑香:樟脑的历史地理研究》(Dragon’s Brain Perfume: An Historical Geography of Camphor)。

[12]译者注:第三只眼象征着开悟。在印度教传统里,第三只眼被称作“智慧之眼”(gyananakashu),是“内隐导师”(antar-guru)的所在。

[13]作者注:瘴气理论最早可追溯到古罗马时期的塞涅卡(Seneca)。

[14]作者注:梅勒妮·基希勒(Melanie A. Kiechle)就这个话题写了一整本书,名为《气味侦探:19世纪美国城市的嗅觉历史》(Smell Detectives: An Olfactory History of Nineteenth-Century Urban America)。

本文来自微信公众号:神经现实 (ID:neureality),改编自Jude Stewart新书Revelations in Air: A Guidebook to Smell,翻译:三木,校对:Soso、杨银烛,编辑:杨银烛