五十余年的人生里,我进过体制内,管过乡镇企业,做过煤炭生意,北漂时苦头吃尽……赚了点钱之后,又开始跟风做互联网生意,这门生意不仅让我把之前挣的钱烧完了,还让我患上了抑郁症。

2019年,51岁的我决定出国创业。在俄罗斯待了40天之后,又转道去了亚美尼亚。没想到,一直待到了今天。

这是我几个月前在亚美尼亚的阿尼古城旅行时拍的照片。

我出生在哈尔滨阿城县的农村。父母在农忙之余,夏天卖煎饼,冬天编草帘子、编炕席。能干的父母,让我和妹妹从小就能吃饱穿暖,没饿过肚子。并且还让我们都上学,这在那个年代的农村,非常了不起了。

这是我2014年回东北农村老家时拍的家乡雪景。茫茫雪原,是我关于故乡最深的记忆。

我8岁开始上学,小学四年级之前,经常语数双百。可这一切在四年级发生了改变。一天课上,后排两个高个儿男同学调皮打闹,被老师一顿暴打。当老师推搡着那两个高个儿男生从我身边过去时,我没忍住乐了,老师转过来一把拽得我双脚离地,棉袄扣子都给我扯掉了,照着我的后背猛抽两鞭子,再照肚子一拳,直接把我打吐了。从此,我就对上学这件事产生厌恶感。学习自然而然地下滑,再没考过满分。

初中三年,我留了两级,都是因为英语。英语老师经常揪着我耳朵说:“你现在不好好学英语,你将来出国去咋整?”我想:“我好好的,出国去干啥,我出得去吗?”压根儿想不到多少年后,我还真就出国了。但是他揪我耳朵也没用,我到现在会说的英语也不超过10句。

小时候我无论如何也想不到有一天会生活在一个纯外语环境里,随便买个啥,包装上、小票上的单词我都看不懂。

从八九岁起,我就开始做生意了。我的第一单生意是做冰棍,家里买个冰棍模子。我把粘大米熬成稠稠的粥,放点面粉,放点白糖,再放很少的一点奶粉,一两滴香精,放模具里,一晚上就能冻个三四十根。一分钱一根,有小朋友来买,就一分五两根。一冬天下来,我挣的钱就可以给自己买双3块8毛钱的大头鞋了。

到了八十年代,我上高中,每年就能挣个三四千块钱。咋挣的?我们学校旁边有个印刷厂,他们老有废页子(废弃纸张),比报纸白亮。我就和一位女同学合伙,把这些废页子低价回收进来,放假时拉回老家,卖给村里人糊墙用。一攒几车,一车就能卖几百块钱。讨价还价、认称、记账,都在这个过程中学会了。这位女同学后来成了我的妻子,再后来,成了我前妻。

1989年,高中毕业,我没考上大学。这时候,我们阿城县改成县级市了,市里给我们每个毕业生都写了封推荐信。拿着这个推荐信,就能回自己户口所在的乡、镇政府,谋个公职,我被分到了土地所。才工作八九个月,小组的其他人收了1万多块赃款,还被判了刑,小组就解散了。就没事干了,咋整?领导说,乡镇企业缺个出纳员,要不你上那去?我就去做几年出纳员,应收、应付、折损、损耗、代号材料啥的,一共三十多项,我能看懂了。

1990年,我当上了车间主任,工厂分厂要搞承包制。我凑了1万8,承包了个电镀分厂。我和媳妇儿一把伙儿整企业,到年末结算,承包15个月,亏损了7万,就只能破产了。银行催债的时候来找我要,信贷员说,你不还我,我就收你家房子。可是靠我每个月97块钱的工资,养活全家5口人,再还那7万块钱,得还到猴年马月去啊?大家都觉得:欠七万块钱,这孩子完了,这辈子也干不起来了!

我妈说:“我把房子卖了,你们两口子拿着钱去城里。有人要债呢,我就说,人没跑,但情况很差。”1992年,把两岁的女儿往丈母娘家一放,我们两口子就带着卖房所得的两万块钱去了县城。我妈和妹妹,租住在农村的邻居家里。

女儿上学前是跟着她姥姥长大的,姥姥经常抱着她早上到县城来,晚上就回去了,一周也能跟我们待两三天。

到了县城,我俩也不知道做啥。心里没底儿,看啥做啥都怕亏损。 意外发现卖煤能挣钱。运气好,差不多一年半,到1993年底的时候,欠的7万就还清了。1994年,刚过完年,我就自己买了台货车,一天挣一两千很容易。外面欠我好多债,砖厂、水泥厂、学校买了煤,没钱给,都拿房子抵押。这一圈儿下来,连我自己住的房子,我手里一共有七套房,还有100多万。我一个农村孩子,真没想到自己能奋斗到这个样子。

苦日子过够了,也想过点像样的生活。我花一万多,手里拿台飞利浦手机,腰里还挂两个BP机,可有面子了,整天都意气风发。到1999年,煤就卖不动了。后来又折腾了不少生意,运气没以前好,都赔了钱。比如去木材市场租了个摊位,做木材进口生意,投资很大但没做起来。没多久,“非典”又来了。这几年把之前挣的钱都赔得差不多了。在东北做不成生意,我只能另找出路。

我有个朋友在北京,是我的屯亲(同一个屯的乡亲),之前在老家特别特别困难,到北京待了十几年,食品生意做得很大。他母亲和我母亲关系特别好,在我做木材生意之前,我母亲就被他母亲劝动了,要去北京看看,上他家住了一两个月,实际就是替我考察环境、寻找后路。母亲给我带回来的信息是:人家小学都没毕业,也能在北京扎下根把生意干得很红火,你的基础比人家好,人家能干的你肯定也能干。

2003年八九月份,“非典”刚结束,我就到北京找机会。到了之后,我先住在朋友家,帮他送货。帮朋友送了一个多月“天津麻花”之后,我去新发地租了个15平方米的房子。月租200块钱,然后花350块钱买了个人力三轮车。再买个废旧高压锅,上面绷个铁盖子,还不会骑三轮,就连推带蹬地开始沿街串巷卖爆米花、削菠萝、削哈密瓜。好的时候一天能挣100块,不好就二三十块,一个月能赚个1500块。

这些散活儿干了快三个月,攒的钱就够我去租个摊位了。摊位月租金700块,一交交仨月,合同一签一年。每天早上两点多骑到新发地批发菜,四点多到菜市场。早上卖完菜,下午就开始爆米花、削瓜。也帮人发传单、卖发票,帮人吆喝顾客住宾馆。这样,一个月能赚个三四千块钱。我也得以认识了很多一年挣一两百万的小老板,他们的生意触角遍布北京。他们也没多少文化,胆子大、江湖气浓、有匪气、有痞气,这样的气息正好跟我合得来。

摊位签了一年,但我才卖了三个多月,就不干了。理由是卖菜太累,我也逐渐失去兴趣了。最重要的是,我一下从百万富翁到穷光蛋,落差太大,整天就急着翻盘,攒点钱就寻思着换个地方干点别的,老想快点赚大钱。帮人盖房子、办点事、跑个腿、蹭个饭,就这样来回倒腾,啥都干。我也跟风卖过服装尾货,卖过运动鞋。还经常去展销会上卖德化瓷残次品,卖收藏品、卖假玉、卖树脂摆件……做过的买卖自己都快数不清了。

钱一倒腾不过来,我就把当年卖煤收的房子卖一套,我媳妇儿在家钱不够用了,也卖房。2005年底,我决定不回家过年了,媳妇儿也没来看我,再加上这几年两地分居,我就感觉我的婚姻出问题了。2007年,女儿一考上大学,我和她妈妈就离了。我把手上挣的万把块钱留给前妻,自己又回北京了。

我和另一个以前的女同学成了很好的生意拍档。她很有能力,我俩合伙做起了品牌服装生意。

做服装生意时,我经常四处跑去参加服博会。全国和服装相关的产业基地,我都跑遍了。

靠着之前的人脉和生意积累,这次回北京后,几年折腾下来,我挣了近两千万。

到2012年,我突然对互联网产生了浓厚兴趣,老琢磨能不能开个互联网公司。在参加服装行业的活动时,也老跟人聊自己的一些想法,恭维的人占多数,一下把我捧飘了。

这是2014年春节,我给母亲买了件新衣服,她开心地试着新衣服。

2014年,全国新起了一股创业热潮,而互联网又是其中最热的行业。在这种背景下,我,一个在当时只会发短信、玩微信的人,满是憧憬地开了家互联网公司,进入了完全不熟悉的领域。

2014年冬至,我给员工们订了饺子。那时,我觉得自己的团队组建起来了,充满了积极向上的劲头。

我做过网络商城、也做过游戏平台。但我不断犯错,最大的错误是:把钱和精力全部投在了pc端,而没做移动端。到2018年,我手里的钱就几乎花光了。

而且,从2016年下半年开始,我就饱受抑郁症的折磨。闯入这么一个完全不熟悉的领域,自己的能力老跟不上,还有那么多人跟着我吃饭,工作太忙、休息不好就老酗酒……

各方面的压力压得我踹不过气,最主要的还是觉得自己怎么都没法突破困境。时不时,最令我懊悔最令我心痛的一个“如果”就会冒出来:如果当年在北京天通苑买了房,现在都值上亿了,而且还有源源不断的房租,比一般的上市公司都赚钱。

我没多少照片,也不常发朋友圈,但2016-2018年,我发的朋友圈里,很多都是这种明显情绪不好的状态。

我当时住13楼,33层是顶楼,我三天两头就要往那去一趟,每次在上面抽一阵闷烟,又下来了。直到2017年的一天,我打算从33楼楼顶跳下去的时候,脑海中突然闪过了这么句话:“你连死都不怕,还怕什么失败?”想到这,内心就平静多了,安安静静地抽了阵烟,就下楼了。我不知道这是第几次上33楼,但确定是最后一次。

2018年8月,结清大部分员工的工资,处理完公司所有事情之后,我欠供货商、网商贷、几张信用卡,加朋友的钱,总共差不多100万。九月底,我就收拾着回东北了。我妈在老家有个小旅馆,我和前妻分手时的那个房子也还在。我妈说,你都这年纪了,就老老实实守着小旅馆,慢慢还那100万吧。我人是在小旅馆待着了,可我看不上这个生意。每天都很郁闷,往床上一躺躺24小时,成天把自己喝醉、刷手机。躺了几个月,又开始琢磨接下来干啥了。

我觉得自己不可能在中国创业成功了。那么打工呢?我这个年纪、这么个竞争力,可能就能找到个保安的工作。这个100万,又得还到猴年马月了。在国内找不到什么好出路,那就出国吧。2019年4月,我就产生了出国的念头,趁自己还跑得动,趁手里还有几万块钱,赶紧出去转转,找到好的机会就在国外做生意。

这是母亲在我们老家县城开的小旅馆,我从山东回去后,整天就躺这里。

小旅馆有个常住客人跟我聊得很好,有天,一个28岁的小伙来看他,跟我也聊成了朋友。这小伙叫浩然,他说自己给父亲看病花了不少钱,目前也没啥合适的工作,一听我想出国,就打算跟我一起去看看。

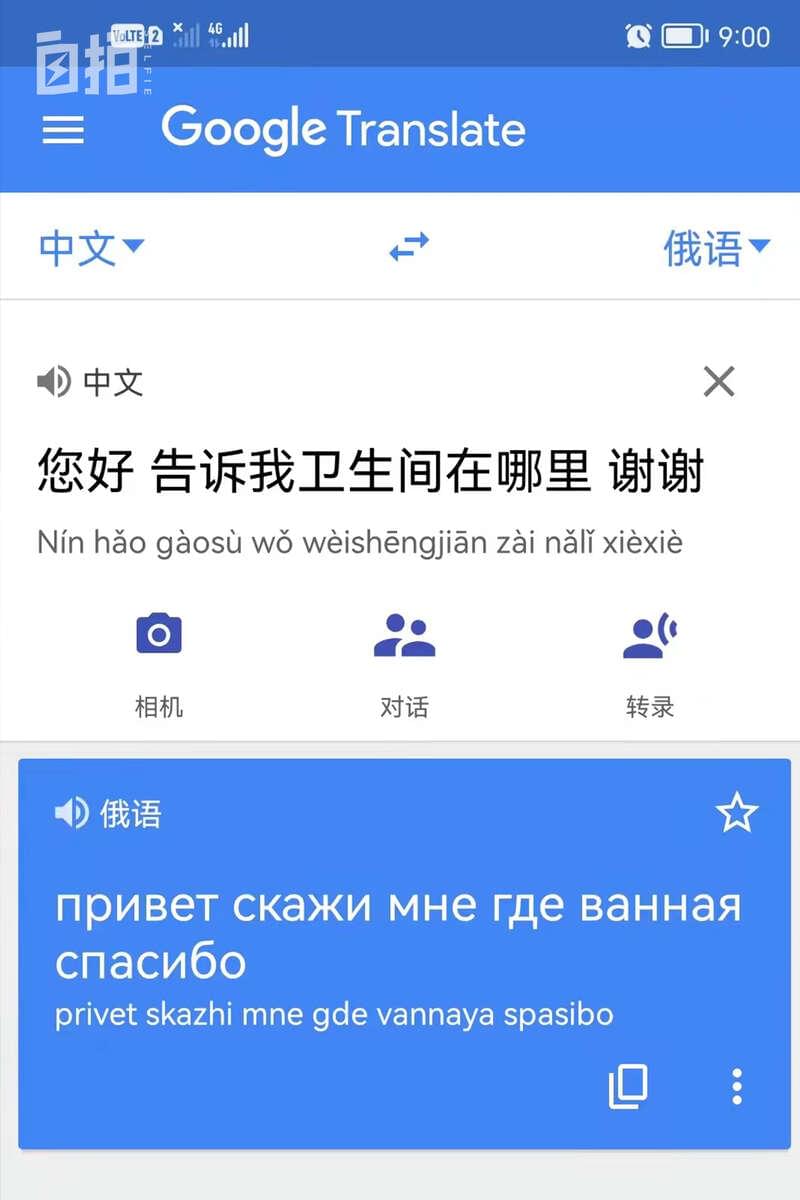

最早我想上新西兰,但新西兰旅游签都困难。我又想,那就俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚、伊朗这样一条线转转吧,实在不行了再去东南亚。最终,我打算先去俄罗斯的伊尔库茨克,因为我有朋友在那儿。知道自己和浩然都不会一句俄语,俩人会的英语加起来也不超过20句。我就把出国后可能会遇到的所有问题,都在翻译软件上翻译好了,英语和俄语各一份,然后存手机上了。这些问题包括“卫生间在哪?”“我的航班几点的?我在哪个登机口?”“请帮我找台出租车”“我要吃有肉的菜”“我想吃没有肉的菜”……

知道自己不会外语,出国前,我就把一些常用问题翻译好了。

2019年7月,我和浩然踏上了去俄罗斯的旅程。我俩先从哈尔滨坐火车到了绥芬河,然后从绥芬河坐国际大巴到赤塔共和国,从赤塔再坐火车到伊尔库茨克。途经贝加尔湖时,火车突然停下来了,司机、列车长、列车员都一股脑儿跳进贝加尔湖游泳去了。乘客们纷纷走出车厢,游泳的游泳,聊天的聊天。

我在人群中看到了三张中国面孔:俩杭州来的小女孩,加一个北京大姐。她们三个都是去伊尔库茨克旅游的。

下车就晚上8点多了。听那俩女孩说她俩定了青旅,我这个从没住过青旅的人也想去体验一把,于是,就跟着去住青旅了。第二天,我才告诉朋友我们到了,他立马安排司机把我和浩然接走了。

这是2019年7月底,在俄罗斯伊尔库茨克宿醉后的清晨,我拍的安哥拉河畔的日出。

接下来,我就在伊尔库茨克过了40天车接车送,想去哪儿都马上有人陪同的生活。只是,我的朋友生意太忙了。我也不想留在俄罗斯,因为俄罗斯中国人太多了,适合做的生意早都有人做了,我一点竞争优势也没有。差点动了回国的心思,最后又想,出都出来了,还是先看看吧。

朋友安排人带我们去伊尔库茨克的一个景点观光。

中国人少、环境好,根据这两点,我把下一站的目的地锁定在了亚美尼亚。

2019年8月中旬,我和浩然飞到了亚美尼亚的首都埃里温。出机场时,海关是个小女孩,问得贼认真。机场没有Wi-Fi,我也没法求助。

她找了好几个人来帮忙翻译,问我的问题,我就听懂了两个:为啥来亚美尼亚?我在手机上打个“旅游”;问我定的哪家旅馆?我写着“没定”。我把在国内备好的那一串问题也给她看了,她还是死活不放我出去。这样问了一个多小时后,小女孩的领导来了,他看了眼我手机上的东西,就让我过关了。这是我出国以来,因为语言遇到的最大一次障碍。

亚美尼亚的埃里温机场,刚下飞机时,我觉得这个机场看着还不如国内一个普通小县城的汽车客运站。

出去后,我提前联系的华人朋友已经开车等候多时了。在朋友那住了一宿,就决定接下来去住青旅。

住青旅的第二天,我和浩然在大街上吃饭。突然,一小伙问我:“好吃吗?”一听就是外国人说的东北话,我马上跟他聊上了,他叫提格兰,十年前在长春大学留过学。他身边的两个同伴,也都是长春大学的留学生。我们站在街边聊了十多分钟,分别时留了联系方式。下顿饭,我就约他们一起吃了。

一位亚美尼亚朋友养了很多狗,图中这只大型犬是他养的高加索犬,见到我很亲。

到埃里温刚五天,我就通过他们认识了十四五个亚美尼亚的中国通,甚至还有人在中国有自己的生意。认识他们七八天的时候,他们又给我介绍了在亚美尼亚的中国人。很快,我就了解到总共也就有300来个中国人在亚美尼亚,大部分都在使馆和孔子学院,做生意的就二三十人。我很快就和他们都打上交道了。至此,我就彻底不为语言发愁了,因为我身边总有会汉语的亚美尼亚人,或者会说当地语言的中国人。

在埃里温才呆半个月,我就已经去当地人家里参加了两场生日聚会,都是留学生的家人过生日,他们邀请我去做客的。就这样,我决定留下来,因为我已经喜欢上了这个地方,这个地方值得我继续了解。

2019年8月26日,我在一位亚美尼亚女孩的生日聚会上,用中文为她唱生日歌。

那时,正是亚美尼亚的旅游旺季,来埃里温旅游的中国人特别多。我看过一个旅行报告,说2018年总共有一万多中国来亚美尼亚。我想,我要是能服务1/10的人就行了。

综合分析,我打算开个旅游公司,接待到亚美尼亚旅游的华人。我先是花500美金的月租租了间办公室,然后花8千美金买了台阿尔法二手商务旅游车,到营业执照拿到手,总共花了七八天。

亚美尼亚无论是城市街头,还是荒郊野外,都有可以直接饮用的自来水,还很清甜。

我和浩然依旧住青旅。不过,这时,为了熟悉这边的旅游业,我们每两天就换一家青旅,看别人怎么装修,怎么经营。

这个浩然啊,有个特别大的优点:无论什么人,只要能交流,他都能迅速和人家打成一片。有一天,浩然领了个小伙回来,这小伙叫阿瑞,被一起来亚美尼亚推销太阳能充电宝的同伴扔下不管了。阿瑞到我这之后,也加入了我的公司。阿瑞会开车,所以那段时间,开车的任务就交给他了。

每天,我们三个的住宿费差不多要150元人民币,一个月4500元。我雇了两个翻译兼做导游,我每个月给他们开300美金的工资。再加上办公室的租金、车的油钱,我们三个吃饭,每个月得开支2000美金。公司刚开起来,还没啥业务,只能想办法节省成本。想来想去,唯一能压缩的成本就是我们的住宿了。

于是,我萌生了自己开个旅馆的想法。这样,我们三个的住宿问题就顺便解决了。2019年10月中旬,我在埃里温市中心租了个小二层的房子。一共能设置23个床铺,除去我们3个的床位,还剩下20张床位,每个月能挣个2000美金。

旅馆开业前,浩然边学边做木工,为旅馆做木床、搞装修。

还没等开业,就陆陆续续有中国人进来住了。这其中很大一部分都是浩然拉来的。等装修完,人就住满了。

这期间,还有个上海的旅游批发商来考察。刚送走他们,国内就爆发疫情了。后来,全世界都开始闹疫情,浩然在2020年2月底,乘坐包机回国。他的选择,我也能理解,他已经成家有娃了,出来这么久也没赚到啥钱,是该早点回家。我自己为啥要留下呢?因为旅游公司已经做起来了,一个老总还帮我投资了5000美金呢,我不能就这么撒手不管。另外,我已经这把年纪了,好不容易找到一个创业机会,不能再轻易丢掉了。

青旅开到2020年4月1日,实在撑不下去,我就把它关了。这个青旅整体算下来亏了将近4万美金(约合25万人民币)。不过,这次我丝毫没有自责和懊悔,因为这不是我的判断失误或者经营不善导致的,我相信等疫情过去,我会很快就把这个钱赚回来的。

并且,在这个过程中,我交往了很多人。还收获了一个外号:民间大使馆。青旅就是我这个“民间大使馆”的开端。我的旅馆和旅行社都是亚美尼亚第一家中国人独资开设的。大家口口相传,在亚美尼亚遇到问题就找我。只要是来亚美尼亚的华人,想住我那,我都会提前打听一下,只要不是什么坑蒙拐骗、别别扭扭不靠谱的人,我都会去接过来。有钱就给钱,不给我也不要。

一位亚美尼亚导演(胸前挂墨镜男子)拍了部电影,男主(右二)是中国人,十几个参演的中国人,全是我找的。

在异国他乡,大使馆是最可靠的地方,大使馆适合去咨询一些大事,因为它资料最全、信息最畅通也最权威。而我这个“民间大使馆”的存在,正好弥补了大使馆管不过来的那些琐碎空档,比如:钱丢了、背包丢了、迷路了、在酒吧喝醉了、穷游身上没有一分钱了,怎么换钱、怎么找翻译……大家因为这些问题找到我,我都愿意帮忙,并不是为了获得物质利益,也不光是因为我热心肠,而是我觉得帮助别人解决了一个问题,下次再遇到类似情况,我就很清楚该怎么处理了。

青旅关闭后,我住进了朋友的湖边别墅,每个月给他200美金房租,一住就住到了9月。这5个月时间,就有国内一个做图像识别的公司,找我给他们拍了上千张亚美尼亚的街景,5元人民币一张,其余啥也没做。钱不够花了,我就一会儿找朋友借点,一会儿找女儿给我汇点。

2020年9月,我又搬去和阿苏住在他租的一室一厅里了。阿苏也是中国人,他家在乌苏里江边,所以,我老叫他乌苏或者阿苏。这时,我还认识了一个江西女孩,我叫她阿薇。旅游做不成,我们三个合伙做起了国际贸易。阿苏曾在俄语区待过12年,而阿薇大学学的是商务英语,这几年被深圳一家公司派到亚美尼亚开展国际业务了。

亚美尼亚是世界上第一个产白兰地的国家,红酒也特别好。我们就把亚美尼亚的酒发往中国,然后把中国的自行车和电动车发往亚美尼亚。我主要负责给人订货,我能把价格帮忙谈到最低,然后赚取10%的佣金。比如,一货柜20万的红酒,我就赚2万。

这是埃里温的一个酒庄,我们去参观,老板从酒桶里打酒给我们品尝。

做着做着,找我订货的人越来越多。亚美尼亚人需要的货物很多,口罩、衣服、口红,气垫床、磁盘、玩偶公仔、过滤罐、挖掘机、挖比特币的矿机……除食品外,亚美尼亚百分之七八十的进口产品,都首选中国,其次土耳其,然后才是欧洲。他们觉得中国货保质保量,还便宜。一开始,我大小业务都接,逐渐的,只能挣500-1000美金的小业务就不接了。

发往国内的货柜,消毒之后准备封箱。

但我们的货柜到2021年年中就停了,因为疫情,从亚美尼亚发货到国内的货一到港,先要进行表面消杀,然后把货物隔离14天,再到海关进行消杀。更重要的原因是:货柜涨价了,以前租个货柜5千美金,现在要2万,交易成本随之翻倍,之前的大客户,都纷纷缩减了订货量。要是没有疫情,稍微努点力,靠国际贸易每年赚个四五十万没问题。

我帮一个亚美尼亚客户定的货柜到了,他们在从货柜上往下卸自行车。

而且,只要你注册了公司,不管你经营什么,都自带进出口和贸易权。就一点,别偷税漏税。有交易的时候,拿着发票去交税就是了。没有业务的时候,直接报停即可。所以,我老说,亚美尼亚就是创业的乐土。但营商,特别是在国外,一举一动都更要注意,千万别做那些影响中国人形象的事。假如你在亚美尼亚随地吐了口痰,有些人就会以为所有中国人都这么不文明,因为他(她)这辈子可能就只见过你这么一个中国人。

贸易业务停掉后,阿苏一家去了黎巴嫩。阿薇也很快就搬走了。原本大家一起住的两层楼只剩下我了,我觉得有点住不起。不过,还是老有华人问我有没有房间住,我就干脆让他们跟我合租。我差不多又成了个二房东,每个月能赚点房租。有时候,也帮中国人办护照、国籍,从中赚点钱。还帮国内一些想留学的人,帮国内交换生做些咨询工作。

2021年正月,我和朋友们在埃里温的中餐馆聚餐。

亚美尼亚人学习中文的热情还是很高的,大学基本都设有中文。2021年9月,我一个朋友让我去他开的中文学校教口语和听力,每周去一次,一次上三小时课。我也很乐意就去了,因为这是我深入了解亚美尼亚的一个窗口。我的学生最小的十二岁,最大的四十多,大部分都是大学生、公务员和高收入职员。朋友每个月给我500元人民币,算是工资。

我在朋友的中文培训学校,教学生们口语和听力,这是我的学生们。

从2019年出国到现在,我总共就挣了一万多美金,实算算完还亏损两万五千美金。出国前欠下的那100万,一有钱,我就会优先还供应商和朋友,然后才是银行和网商贷。朋友、供应商那儿,我都打了欠条,留了身份证复印件,就想让他们放心,我没想赖账。供应商之前一年会打几次电话,我把情况说清了之后,他们就没再打了。银行信用卡,我每个月会还10块钱,是想告诉他们:我人没失联,也有还款意愿,但目前确实没有还款能力。

未来5年,我都打算待在亚美尼亚,这可能是我最后的创业机会了。我现在最大的成本是时间,53岁了,没那么多时间再跑去从头了解别的国家和地方了。今年是我在亚美尼亚的第三年,我的新年愿望依然是期待疫情早点结束,我好推进挤压在手里的项目,早点赚钱早点还债,早点回家看看亲朋好友,陪陪老母亲。