本文来自微信公众号:集智俱乐部 (ID:swarma_org),作者:陈关荣,编辑:邓一雪,头图来自:Wikipedia

“司马”这个姓氏很中国。众所周知的名人有司马相如(前179-118年)、司马迁(前145-约90年)、司马懿(179-251年)、司马昭(211-265年)、司马光(1019-1086年)。今天,如果我说有个人名叫“司马贺”,你没准就会问:“是哪个朝代的?”

一

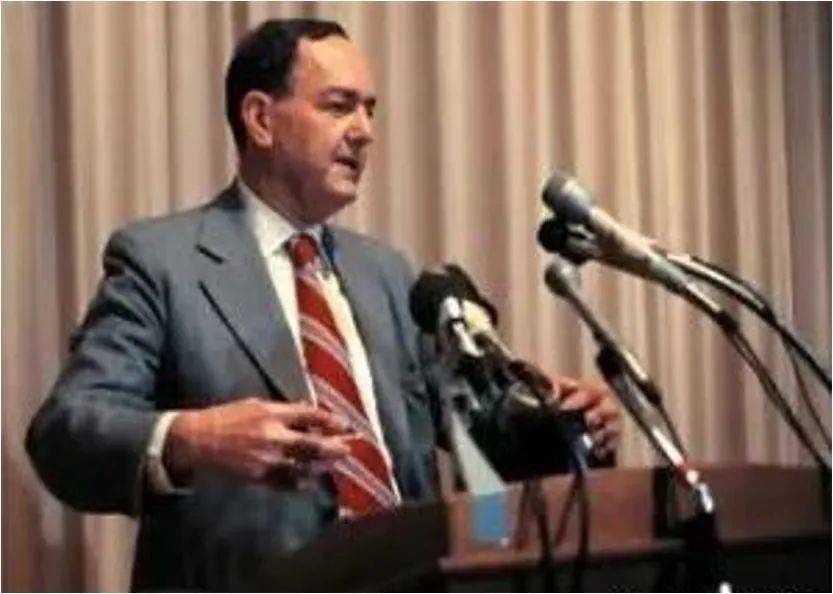

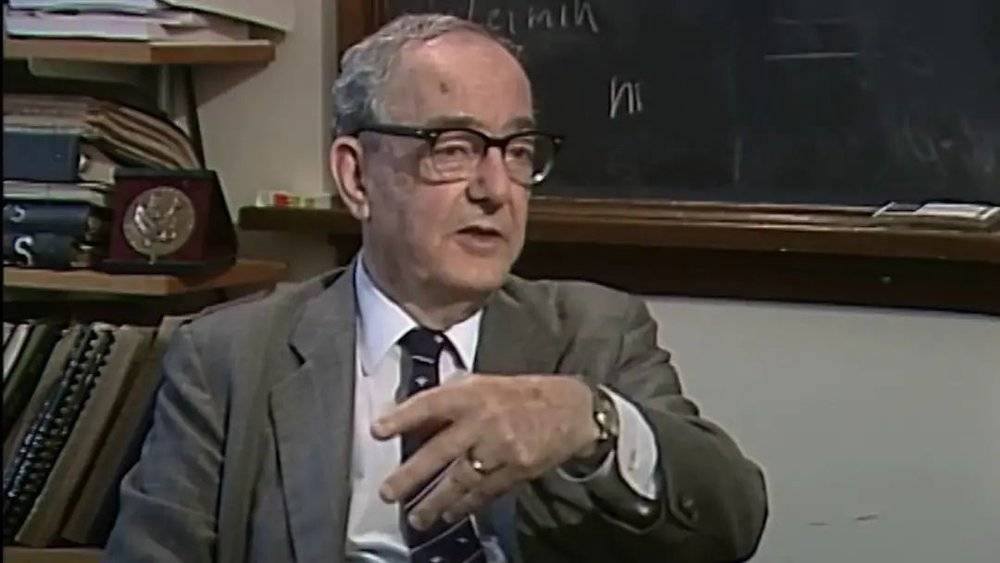

这里说的司马贺是美国人赫伯特·西蒙(Herbert Alexander Simon,1916年6月15日—2001年2月9日)的中文名字。大家公认他是个“通才”。他的科学研究涉及认知心理学、计算机科学、经济学、公共行政和管理科学等多个领域。他是现代许多重要学术领域的创建人之一,诸如人工智能、心理语言、决策制定、注意力经济、组织行为学和复杂性科学。

司马贺也许算不上是“少年天才”,他并没留下什么“邻家孩子”之类的惊人记录。如果不看他的学术贡献和成就而只看他的奖项和荣誉的话,他倒可以被归入“大器晚成”之列:他1967年51岁时成为美国国家科学院院士、1968-1972年间任美国总统科学顾问委员会委员、1975年59岁时获图灵奖、1978年62岁时获诺贝尔经济学奖、1986年70岁时获美国总统科学奖、1994年78岁时当选为中国科学院外籍院士、2000年84岁时当选为发展中国家科学院院士。

此外,司马贺拥有9个博士学位,即芝加哥大学政治科学博士学位(1943年)以及8个荣誉博士学位,分别是凯斯理工学院(Case Institute of Technology)科学博士(1963年)、耶鲁大学法学博士(1963年)、瑞典伦德大学(Lund University)哲学博士(1968年)、加拿大麦吉尔大学(McGill University)法学博士(1970年)、荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯(Erasmus Universiteit Rotterdam)大学经济学博士(1973年)、密歇根大学法学博士(1978年)、匹兹堡大学法学博士(1979年)、哈佛大学法学博士(1990年),还未计及意大利和阿根廷两间大学授予的“荣誉学位”。

如果还要罗列一些其他奖项,那就还有美国心理学会杰出科学贡献奖(1969年)、美国经济学会杰出会员奖(1976年)、美国管理科学院学术贡献奖(1983年)、美国政治科学学会Madison奖(1984年)、美国总统科学奖(1986年)、美国心理学协会心理科学终身成就奖(1988年)、美国运筹学会和管理科学研究院冯·诺伊曼奖(1988年)、美国公共管理学会Waldo奖(1995年)以及国际人工智能学会终生荣誉奖(1995年)。

二

1991年,司马贺写过一本四百多页的自传《科学迷宫里的顽童与大师》(Models of My Life)。我们不妨跟着他的足迹走马观花地去浏览一遍。

司马贺出生于威斯康星州的密尔沃基(Milwaukee)市,父亲阿瑟·西蒙(Arthur Carl Simon,1881-1948)是德国犹太人,从德国达姆施塔特工业大学(Technische Universität Darmstadt)获学士学位,成为电机工程师。1903年,他迁居美国,在Cutler-Hammer 制造业公司辅助设计工业控制仪器,后来还成为专利律师,并因其工程技术贡献获马凯特大学(Marquette University)授予荣誉博士学位。司马贺的母亲(Edna Marguerite Merkel,1888-1969)是具有捷克和德国血统的美国第三代移民,是个专业钢琴家。司马贺少年时认为自己是个无神论者,甚至写信给《密尔沃基杂志》主编表示要捍卫无神论者的公民自由。他读中学时受正在大学读经济学的舅舅哈洛德·默克尔(Harold Merkel,1892-1922)影响,开始阅读著名经济学家理察德·伊利(Richard T. Ely,1854-1943)的论著,接触到了社会科学。和那个时代的其他孩子们不一样,他已经开始认识到人类行为可以用科学方法去研究。

1933年,司马贺进入芝加哥大学,学习社会科学和数学。他其实很喜欢生物学,但天生的色盲让他做不了实验。于是他专攻社会科学和经济学,于1937年取得政治科学学士学位。之后,他到了芝加哥国际城市管理者协会工作。在那里,他第一次用上了计算机,并成为用数学方法估量城市公用事业效率的专家。

1939年,他转至加州大学伯克利分校,负责由洛克菲勒基金会资助的一个项目,研究地方政府的运作效率和表现。

1942年,他完成了洛克菲勒基金项目,到了伊利诺伊理工学院(Illinois Institute of Technology)政治科学系任教。他在那里工作了七年,还担任过系主任。期间,他考进了芝加哥大学当在职研究生,有机会参加两位因计量经济学成果获诺贝尔经济学奖的挪威人特里夫·哈维默(Trygve Haavelmo,1911-1999)和荷兰人特亚林·科普曼斯(Tjalling Koopmans,1910-1985)组织的讨论班。在芝加哥大学,另一位计量经济学家亨利·舒尔茨(Henry Schultz,1893-1938)把司马贺带进了新兴的计量经济学世界。这期间,他完成了关于组织机构如何进行决策的博士论文,于1943年获政治科学博士学位。

从1949年33岁时开始,司马贺毕生在卡内基-梅隆大学(原名Carnegie Tech,在1967年改名为Carnegie Mellon University)心理学系和计算机系当教授,开始时还在工业管理学研究生院工作过。来到卡内基-梅隆大学之后,他给校长“大力发展计算机科学” 的建议和协助让学校特别是计算机系迅速成长为美国乃至世界前沿的名校名系,后人谈论校史时都一致认为他功不可没。

三

司马贺在大学期间曾到密尔沃基地方政府打工,对公共管理者如何做预算决策发生了兴趣。后来,他的博士论文就以管理行为和决策作为主题。1947年,他基于博士论文出版了关于公共管理的论著《管理行为》(Administrαtive Behavior),一举成名。书中他创造了一些后来被频繁使用的术语,如“有限理性”(bounded rationality)和“足够满意”(sufficiently satisficing)。到1950年代后期,他的这本书以及他后来的著作《组织》(Organizations)成为了工商教育、公共管理和组织社会学课程的主要内容。《管理行为》至今出了四版,被评为20世纪政治科学、公共管理和管理学领域最有影响力的10 部著作之一。同样,《组织》一书至今依然是社会学和管理学的基本教材。

司马贺在大学期间就决定了要研究“决策理论”。他后来提出了“决策即管理”的理念,并用数学方式定义了决策的三个阶段:信息活动(收集制定决策的情报和依据)、设计活动(制定可操作的行动备选方案)、选择和检验活动(根据当前情况和对未来的发展预测,从备选方案中选定一个方案;最后,对已选择方案及其实施情况进行评估)。他提出了基于“满意度”而非“最优化”的决策模型,并把决策类型划分为程序化决策和非程序化决策两种。

司马贺在1978年荣获诺贝尔经济学奖,表彰他“对经济组织内决策过程的开创性研究”。

此外,司马贺在科学政策领域非常活跃,而且极具影响力。他是美国科学院科学与公共政策委员会的重要成员,担任过其管理委员会主席。他也是首位加入总统科学顾问委员会的人类行为科学家。

四

1956年夏天,11名来自数学、心理学、神经学、计算机科学以及电气工程等领域的学者聚集在达特茅斯学院(Dartmouth College),讨论了如何用计算机模拟人的智能。参会者包括约翰·麦卡锡(John McCarthy,1927-2011)、马文·明斯基(Marvin L. Minsky,1927-2016)、克劳德·香农(Claude E. Shannon,1916-2001)、艾伦·纽厄尔(Allen Newell,1927-1992)和司马贺,其中好几个后来荣获图灵奖。会议根据麦卡锡的建议,正式把这一研究领域命名为“人工智能”。司马贺和学生纽厄尔带到会议上去演示的“逻辑理论家”(Logic Theorist)是和同事约翰·肖(John C. Shaw,1922-1991)一起设计的,是当时唯一可以工作的人工智能软件。他们试图用该程序去证明著名的怀特海德(Alfred N. Whitehead)和罗素(Bertrand Russell)的《数学原理》(Principia Mathematica),引起了与会代表们的极大兴趣和关注。司马贺和这一批人物现在都被公认为是人工智能的奠基人,俗称“人工智能之父”。

司马贺对计算机科学方法的最重要贡献之一,是他借鉴心理学和组织决策的研究,倡导并发展了启发式编程(heuristic programming)。

1950年代中期,司马贺开始研究“解决问题心理学” (psychology of problem-solving) 。他对人类心理过程得出两个关键结论:它们是分层的(hierarchical)和联想的(associative)。

1957-1958 年间,“逻辑理论家”除了采用启发式的“问题-解决”(problem-solving)原则,还采用了状态反馈控制原理,将目标状态即要证明的语句与当前状态进行比较,并将误差反馈到前端,然后反复循环以减少两种状态之间的差异。

期间,他们还设计了“通用问题求解器”(General Problem Solver),利用“手段-目的”分析方法进行启发式搜索,通过类比而对各种问题进行分类,进而提出解决方案。这一算法最终演化为认知领域普遍采用的SOAR架构。

司马贺和纽厄尔提出了一个“物理符号系统”假设,并认为它是一般智能行为的充分必要条件。物理符号系统由一组表示实体的“符号”组成,这些实体是物理图形,可以作为另一种称为“表达式”(或符号结构)的实体的组件。此外,系统还包含一组处理程序,对表达式进行操作以生成其他表达式,如“创建”、“修改”、“复制”和“破坏”等。本质上,物理符号系统是一个随着时间发展而不断进化的符号结构集合的框架,从信息加工的角度去研究人类思维。

后来,司马贺在物理符号系统的基础上加入情感和认知等人类思维特有的智能因素,进一步提出了“认知系统模型”。他还提出了组块理论,以列表方式将零散的构件组成有意义的信息单元,用来模拟人类思维对信息进行组织和编码的过程。这一理论在今天的自然语言处理中仍有不少应用。

事实上,司马贺对人工智能的贡献远非停留在概念层面。

1957年,司马贺和合作者们开发了计算机的IPL语言(Information Processing Language)。在人工智能历史上,这是最早的一种AI程序设计语言,其基本元素是符号,程序中首次引进了列表处理方法。

司马贺甚至尝试用计算机去作曲、作画和下棋。他在1957年预言说十年内电脑可以击败人类冠军棋手。但如所周知,该预言落空了。他在1965年再度预言,说这个目标在二十年内一定可以实现。他还亲力亲为,在1966年与纽厄尔和乔治·贝洛尔(George W. Baylor)合作,开发了最早的机器下棋程序MATER。不过后来二十年计算机的进步再次让司马贺失望。但是,三十年后,1996年IBM深蓝计算机击败了国际象棋冠军加里·卡斯帕罗夫(Garry K. Kasparov),让司马贺在有生之年见证了自己的预言成真。

1970年代初,司马贺提出了“决策模式理论”,为今天极为重要的计算机决策支持系统(Decision Support System)奠定了理论基础。

司马贺在心理学和人工智能方面的研究成果大大地推动了人工智能的发展。为此,他被美国计算机协会授予1975年图灵奖,表彰他“在人工智能、人类认知心理学和编程列表处理方面的奠基性贡献”。

司马贺对人工智能的另一个重要贡献是提出了“学习模型”,是至今仍然应用最广的一个模型。司马贺对“学习”给出了一个简单定义:如果一个系统能够通过执行某种程序而改进它的性能,这就是学习。

在1976-1983年间,司马贺和帕特·兰利(Pat W. Langley)及加里·布拉茨霍夫(Gary L. Bradshaw)合作,在学习模型基础上设计了有6个版本的BACON系统发现程序,并用来“重新发现”了一系列著名的物理和化学定律。其意义在于证明了司马贺曾多次强调的一个观点,即科学发现只是一种特殊类型的问题求解,因此也可以用计算机程序来实现。技术上,这项成果直接对后来的机器学习、大数据应用和产品迭代开发等产生了根本性的影响。

司马贺提出的逻辑分析理论为计算机模拟人的思维活动提供了具体的帮助,同时他对经济组织内的决策程序进行了开创性研究,建立了经济管理的决策理论。这一系列的成果让他荣获1978年诺贝尔经济学奖。

1980年代,司马贺和学生爱德华·费根鲍姆(Edward A. Feigenbaum,1936-)利用启发式编程设计了EPAM软件,是第一个可以用计算机执行的学习软件,为计算机学习人的思维活动提供了具体的模拟手段。费根鲍姆后来获1994年图灵奖。

这些研究成果让司马贺荣获1988年美国心理学协会的终身成就奖。

费根鲍姆说:“要想只读一本书来了解司马贺思想的精华,我愿意推荐篇幅不大的《人工科学》(The Sciences of the Artificial ),它是为科学界众多读者写的。”

五

生活中,司马贺爱好广泛,特别是徒步旅行、学习外语、下棋绘画和投资理财。他一生远离政事,基本上不看电视,不听广播,不读报纸,说是不想浪费时间。

司马贺后半辈子的46年一直住在卡内基-梅隆大学附近的一所小房子里。他几十年如一日,天天步行上下班。司马贺喜欢登山,到世界各地开会访问时偶尔有空便去爬山和露营。1981 年他为了庆祝自己 65 岁生日还专门去攀登了阿尔卑斯山。

司马贺在高中时就自学过法语、德语和拉丁语。他后来主要以阅读法文的文学作品作为消遣。据说他还懂好几种其他外国语。他年将七十时开始学习中文,在和中国朋友来往的信件中他经常尝试书写中文。

他在大学的大部分课程基本都是通过自修读下来的。当年的芝加哥大学对于像他这种爱好繁多的学生来说是一个理想的地方。司马贺回忆说,他本科时除了必修课只选修过一门课程,那就是体育拳击,但只得到了个“B”。

司马贺在中学很喜欢下国际象棋,但上大学后读书太忙就不玩了。后来做计算机博弈研究,他又重拾棋局。司马贺还到市级的国际象棋俱乐部下棋,甚至在市锦标赛夺冠。他说:“我感到内心有不断增强的竞争意识。然而我一周得花一两天的时间,才能保持乃至提高棋艺。但是这样的时间我实在消耗不起。”到最后他还是放弃了。

有趣的是,他尽管是色盲却很喜欢绘画。他还留下了一幅自己颇为欣赏的自画像。

司马贺每年都会留出一些时间去考虑投资理财。他把家里大部分存款投入到指数基金之类的理财产品。他说“这意味着,我不需要每日每月关注股市去进行短期交易”。

因为投资博弈是一种典型的决策过程,而且还涉及到心理学,司马贺特别感兴趣。但是,他后来说:“赚大钱是一桩非常刺激的赌博。但这种赌博不是我们随时可以收手的那种。除了要赢之外,我会更加计较可能出现输的情况。这样就让我整天生活在得不偿失的心理状态中。这实在太麻烦了!”

司马贺习惯大量地阅读。他说:“阅读和吃饭一样,是每天必做的事情。我的阅读涉猎的内容包罗万象。我对文字的欲望远远超过我对食物的饥渴。”他还说:“我阅读经典,认识了怀特海德和罗素。我把布尔逻辑应用到神经网络的研究。我和香农一起研究转换电路……机械计算机和IBM的穿孔卡片机都引发我的好奇心。我很想了解狭义相对论,便学习微积分和集合论,为研究广义相对论做准备。我在冯·诺伊曼和奥斯卡·摩根斯特恩(Oskar Morgenstern)合写的《博弈论和经济学行为》出版后数周就读完了这本巨著。我还昼夜不眠如饥似渴地读完了罗斯·阿什比(W. Ross Ashby)的《大脑的设计》。我对科学领域内最前沿的活动很敏感。我全部的选择都是基于对各种良好机会的认知和判断。”

司马贺平时关注多种科学问题,并且善于在不同学科的交叉领域去寻找答案。他解决问题的方法可能来自不同领域:从统计学到社会学,从心理学到经济学,从数学到计算机科学。在他看来,一个优秀的科学家必须学会使用多种学科的工具去处理综合性问题。他还认为一个卓有成效的研究团队应该是跨学科的。

司马贺一生都在履行并鼓励打破边界做科学研究。他主张打破自然科学和人文科学之间的界限以及打破技术创造和理论研究之间的界限。他认为各个学科在交叉领域中都有举足轻重的地位:“正如各个国家在整个国际体系中所起的作用一样,谁都不可或缺。”不过他也常常感叹:“学者们往往在自己学科的文化和发展中度过一生,很少有人能够摆脱这种非此即彼的成见和眼光浅窄的毛病。”

他的科学研究无疑是非常成功的。其中,他有一个众所周知的习惯,可能就是成功的关键——每当研究一个新问题时,他的第一句发问总是:这是“学习还是创造?”

他在诺贝尔奖官方网站的个人网页上写道:“我有两个指导原则:努力‘强化’社会科学,让它更好地配备上完成困难研究任务所需的工具;以及努力建立自然科学家和社会科学家之间的密切联系,让他们能够共同为需要两种智慧的公共政策中的许多复杂问题贡献出各自的特殊知识和技能。”

司马贺留下的论著十分丰富。他出版了27本书,发表了近千篇论文,H指数为 182,被引总次数约 383,000。值得一提的是他1962年在《美国哲学学会会刊》上发表的论文“复杂性的结构”(The architecture of complexity),影响巨大,单篇引用近万次。

六

司马贺1937年从芝加哥大学毕业,次年圣诞节与同校社会学系的秘书多萝西·派伊(Dorothea Isabel Pye,1913-2002)结婚。他俩美满的婚姻维系了人生后来的六十多年。两人养育有三个孩子:凯瑟琳(Katherine)、彼得(Peter) 和 芭芭拉(Barbara)。

司马贺在自传中说,他毕生都在担心对工作的过分投入和奉献会使他成为一个不称职的父亲。但大女儿凯瑟琳回忆道:“虽然他总是认为自己不是一个合格的父亲,但是我十分尊重他对工作的投入。我一直把他视为值得仿效的榜样。尽管父亲工作时间很长,但他总是和家人一起吃饭,而且总是启导家人热烈交谈。父亲还经常邀请研究生们到家里来聚餐,这也活跃了大家聊天的气氛。”

1968年,司马贺被邀请加入总统科学顾问委员会,他因而有机会接触许多政治人物。但司马贺并不想当官,只关心科学事务。1972 年,他拒绝了卡内基-梅隆大学校长职位的推荐,理由是他需要把更多的时间投入到科学研究中去。

司马贺在自传中评价自己说:“我诚然是一个科学家,是许多学科的科学家。我曾经在科学迷宫中扮演了许多不同的角色,而这些角色之间有时难免互相借用。但是,我对自己所扮演的每一种角色都是尽了力气的,从而都是有贡献的。这也就足够了。”

费根鲍姆有一次问导师司马贺为什么能涉猎这么多的研究领域?司马贺的回答使他难以忘怀:“我常常因为涉猎面太广而受人们称赞。我想他们是发自内心的……但我受之有愧。我其实是沉迷于单一事物的偏执狂。而我所沉迷的,就是决策”。

七

司马贺对中国学术界影响甚深。

司马贺曾在网站 www.psychspace.com 上的《心理学空间·西蒙专栏》中登出“我的中国岁月”博文,开篇就说“我十次到访中国,在那里度过的时间比在任何其他外国都要多,总计大约有一年长。”

1972年7月,司马贺作为美国首个计算机科学代表团6名成员之一访问中国。此行让司马贺与中国科学院心理研究所结下了不解之缘。他后来也被邀请兼任心理研究所荣誉研究员,与中国科研人员合作开展了许多研究。其中,他关于中国人使用汉字的短时记忆的研究更是开创了研究汉字相关问题的心理语言学的先河。

之后,司马贺多次访华讲学,进行学术交流和开展合作研究。他这个中文名字是1980年作为美国心理学代表团成员访华时开始采用的。他把英文名字的口语Herb Simon音译为中文的司马贺确实十分巧妙。为了和中国同事交流方便,加上他毕生对学习外语的兴趣,年近七十的司马贺还开始学习汉语,后来能够用简单中文写信。

1983年,司马贺在北京大学举办了一期认知心理学讲座。在讲座中,他引用了出自《周易》的词语“刚柔密大”(意指“刚柔并济”),以此来阐述中国古代管理思想的特色:“让我来讲管理学嘛,本来是要讲一下的。可是昨天我去避暑山庄一趟,看到乾隆皇帝‘四知书屋’中“刚柔密大”四个字,今天发现自己不好讲了。你们的皇帝用‘刚柔密大’这四个字来管理国家,我认为这四个字就是中国、也是全世界管理的金科玉律。这不仅是中国管理学的灵魂,也是世界管理学的典范。不管是国家、公司、企业、机关,还是军队,这四个字就是管理学的百科全书。”

1970年代,美国国家科学院、社会科学研究理事会和美国学术团体协会联合,与中国建立了一个“美中学术交流委员会”(Committee for Scholarly Communication with the People’s Republic of China,CSCPRC)。1980年,司马贺接受邀请成为该委员会成员,后于1983-1987年担任委员会主席。

在中国,司马贺先后获北京大学、天津大学和中科院管理学院授予荣誉教授称号。

1994年6月8日,中国科学院第七次院士大会在北京召开,司马贺和其他13名外籍学者当选为首批中国科学院外籍院士。可惜当时司马贺身体不适,没能出席大会。事后,中国驻美大使馆科技参赞代表中科院专程到司马贺家里去给他颁发了院士证书。

本文来自微信公众号:集智俱乐部 (ID:swarma_org),作者:陈关荣,编辑:邓一雪