本文来自微信公众号:信睿周报(ID:TheThinker_CITIC),原载于《信睿周报》第67期,作者:徐秋石(南方科技大学人文社会科学荣誉学会),原文标题:《你听到的钢琴是钢琴吗?》,头图来自:视觉中国

如她所言,在面对面交流时,如果忽视声波在空气中的传播,以及被某些介质反射的可能,可以说听到的是对方真实的声音。但如果使用了某一项声音技术,比如电话另一端传来的声音、社交App语音传来的声音、经由扬声器功放传来的声音、屏幕中传来的声音……这些被技术加工过的声音,是否还能被称为真实的声音?

经由不同声音技术处理后的声音是不同的,同一个人的声音经由此手机传出就与从彼手机传出的不同;给台上发言的人换一种型号的话筒,听众听到的同一个人讲话的声音也会不同。经过技术操纵之后的声音,不再是原来的声音。在如今的社会生活中,大众接触到的多是经由技术操纵的声音,但人们通常以为这些声音就是“真实的”声音。真实存在于听者的耳中,这是一种认识论意义上的“真实”,而不是本体论上的真实。

我们生活在一个被声音制品包裹的时代。声音制品的声音“真实”地塑造了一种高精准还原声源所发之声的假象,让听众以为所听到的就是真实。并且随着声音技术的高度发达,录音声音所能达到的“真实”要远比听众在现场——无论是录音现场,还是演出现场——所能听到的更加“真实”,这种“真实”消除了噪音,修正了不完美,抹去了一切不想让他者听到的声音,增添了一切想让他者听到的声音。这种高浓度的“真实”,是录音的初衷——还原——吗?录音究竟是声音的还原还是再造?

真与不真,也是一种价值判断。人们认为“真”是好的,于是“真”就成为追求的目标。从录音技术自身的历史来看,早期爱迪生式的录音装置播放出来的声音与“原初”声音明显有很大不同,具有机器的物质性特征,更是不如原声悦耳。但随着录音技术的发展,录音所能再现的声音,可以在很大程度上接近原声,甚至足以达到“乱真”的程度。

对于“真”的价值追求,在很多设备的名称上也有体现。比如“保真”“高保真”这样的词汇常常用来描述某些高级设备。但是,对于这种真与不真的思辨性问题,在技术领域并未有深入的反思,这导致录音专业教科书上的很多表述是自相矛盾的:一方面表达出对真的价值追求,认为高保真追求准确、如实的记录,所以对音响作品的评价,真实度是第一位的;另一方面又否定真实的存在,认为录音就是创作,不能受自然主义的束缚。在追求不进行过多的技术干预,与承认录音本身就是一种技术干预之间,存在认知冲突以及技术使用上的冲突。

最初,录音技术的出现就是为了捕捉现场、记录声音,从而使众多无法到现场的观众可以感受到音乐发生现场的状况。所以,现场音乐的录制一直以能够最大程度地还原为目标。而这同时导致了另一个现象:古典音乐的录音室录音同样追求厅堂效果的实现。这是因为古典音乐的发生场地绝大多数是在音乐厅,所以古典音乐的声音有着厅堂的恢宏壮阔感已经成为古典音乐声音范式的一部分——即使不是对现场演出的还原,也要追寻现场演出的声音效果。这种录音范式其实是把现场演出和录音这两件事混于一谈了。

现场演出是一个事件,一个调动各个感官的全息事件。观众感知、体会、评判现场演出并不仅仅依据演奏者所弹奏的声音,甚至很有可能,视觉因素或其他特殊条件会更多地影响观众对演出的整体感觉和评价。但是,录音制品不同,最终生产出来的唱片或其他声音载体,呈现出来的只有声音,没有视觉成分,声音是抓住听众注意力的唯一因素,是听众进行评价的唯一依据。

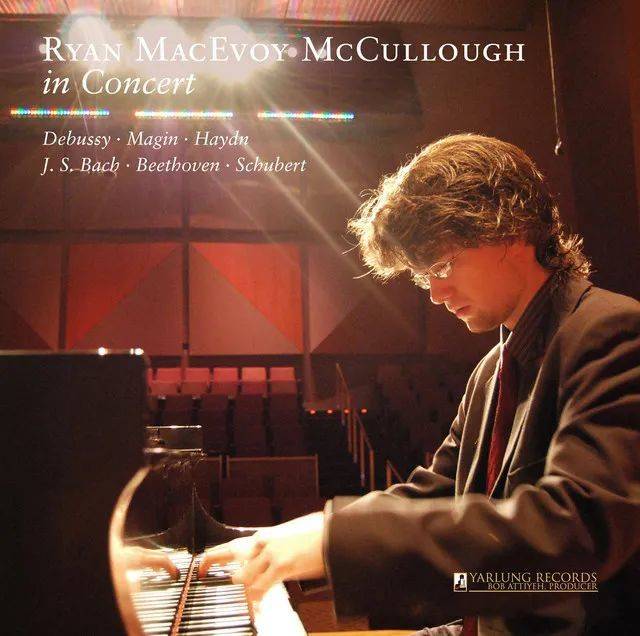

我在采访美国钢琴家瑞恩·麦卡洛(Ryan MacEvoy McCullough)时,他谈到古典音乐录音有一种纯粹主义,其声音呈现方式总是力图重现听者坐在观众席之中的感觉。在他看来,这种纯粹主义是荒谬的,因为“录音不是音乐会”。即使古典音乐的录制往往在厅堂里进行,那也不是音乐会;更重要的是,即使是现场音乐会的录音,也不是对音乐会的还原。

简单来说,在某一位听众的所在位置架设与该听众双耳位置相同的两支话筒,所录制出来的声音,与该听众当场听到的声音也是不同的。这是因为,人类大脑具有自动补偿声音距离的功能。在音乐会现场,观众坐在观众席中所听到的声音是经由大脑处理和补偿过的,当外界声响强时,人耳会自动将音量压缩;当外界声响弱时,人耳会自动将音量提升。经过人耳的加工所听到的声音,并不是拿着两只话筒在观众席中录音而试图“还原”音乐会现场的那种声音。

如果想要现场演出的声音,就去听音乐会。只要是录音,那就不是现场演出。最佳“模拟”“还原”音乐会现场的录音,所呈现的终究是一种再创作。

声音工程师布莱恩·多罗里兹(Brian Dozoretz)对着我的话筒说:“话筒所在的每一分钟,都是一种牺牲。自那一刻起,大体就是在愚弄大脑。无论是乐器独奏还是乐团合奏,基本上都是在试图创造让听众以为自己就在那里的假象,以此来愚弄听众。”

这里说的牺牲,亦即是一种损失。这是一种对真实性的损失,同时又加入了新的成分。这一过程在声音工程师的手中,转变成一场愚弄听众的盛宴。对听众双耳的愚弄,就是从把话筒架设好的那一刻开始的。正如曾多次获得格莱美奖的声音工程师比尔·麦克奎(Bill McQuay)对我强调的:只要使用话筒,就是在选择,每一种对话筒和摆位的不同选择,都是声音工程师依据自己审美进行的一种建构。

“录音是还原”,在一定程度上已经成为大众,甚至声音工程师自己的缺省配置,所以,最初这一职位才被称为“录音师”(recordist)。录音技术兴起之初,录音师就是技术人员,所承担的工作大体是纯技术性的操作,艺术的考量并不是硬性指标。然而,随着各种声音技术的层出不穷,技术的指向发生了变化:从单纯的录音技术转变成了声音技术,录音的目的也从单纯的记录转变成了再创作,甚至在一定程度上,录音的对象从主体变成了素材。

这时,录音师的身份也从技师转变为“声音工程师”(sound engineer),所承担的职责是整体的声音设计和声音工程,其称谓也随之发生了变化。声音工程师不仅需要有技术能力,还要有艺术能力,声音技术是为了实现特定的艺术效果,艺术效果是选择和使用声音技术的前提。

尼尔·波兹曼(Neil Postman)在《技术垄断》一书里论述了新技术对旧语义产生的影响。他认为,新技术的诞生会使旧词汇产生新意义,但这一过程往往不被人们所认知,这是需要警惕的,因为社会意识是在词汇及其语义的使用中被建构起来的。新技术不仅修正了词汇和语义,也更改了社会意识。

![技术垄断,[美]尼尔•波斯曼 / 著,何道宽 / 译,中信出版社 2019](https://i.aiapi.me/h/2022/02/22/Feb_22_2022_23_30_28_32574799215266239.jpeg)

在录音技术发展初期,伴随新技术的出现而产生的新词汇,如“录音”“录音技术”“录音师”,都具有恰当描述其语义的功能。然而,随着技术的飞速更迭,“录音”和“制作”已经分不开了,创作渗透进录音过程的每一个环节之中。“录音技术”演化为“声音技术”,“录音”演化为“声音录制(录音和制作)”。新技术出现后,声音制品的意义发生了改变——以前,是录制出来的声源的声音;现在,是蕴含着各种声音技术的社会文化形塑以及声音工程师的技术选择和审美理念的声音产品。

在声音技术高度发达的今天,声音作品如同绘画和雕塑,成了一种独立的艺术形式,为大众所消费,为专业人士所评判。例如,格莱美奖对每年最佳音响工程专辑的评选,就在某种程度上成了当下听觉审美的尺度。

声音技术创造了一种真实的迷雾,我称之为“技术的真实”(technical reality/truth)。在技术的真实下,声音技术看似客观、精密、高效,但这是一种伪装的“真实”。录音,不仅是记录,而是一种艺术创作,且从来不是还原。

本文来自微信公众号:信睿周报(ID:TheThinker_CITIC),原载于《信睿周报》第67期,作者:徐秋石