本文来自微信公众号:新民说iHuman(ID:xinminshuo),内容摘自:《民族的神话:欧洲的中世纪起源》,作者:帕特里克 · 格里,翻译: 吕昭、杨光,头图来自:视觉中国

近期,俄乌边境局势持续紧张。双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。据央视报道,俄罗斯南部军区2月21日表示,俄罗斯军队和边防部队阻止了一个破坏和侦察小组从乌克兰越过俄罗斯边境,有5名企图越境的人员被击毙。对于俄方的报道,乌方予以否认,并称没有乌克兰士兵越过俄边境,也无伤亡。两国关系迎来尖锐时刻,难道战争真的一触即发?

看起来一团和气的欧洲,实际上暗潮涌动,这其中有着非常复杂的历史原因。

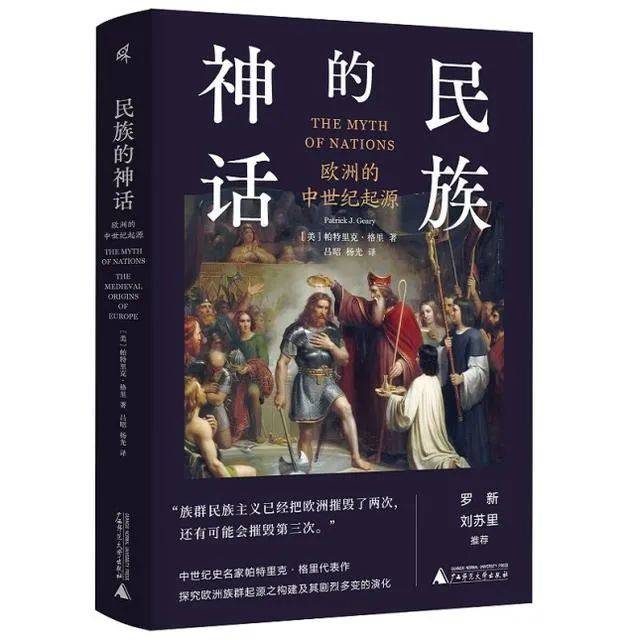

新民说新书《民族的神话:欧洲的中世纪起源》,正是对这些原因做了细致而深刻的梳理。本书探究欧洲族群起源之构建及其剧烈多变的演化,揭示了古代晚期到中世纪早期欧洲族群演化的真实版本,内容本书作者不仅考证了古典晚期和中世纪早期欧洲的族群演化,还阐述了民族主义史学在 1800 至 1900 年形成的过程及其产生的灾难性影响。作者以广阔的学术视野和巧妙深刻的论证,向公众展示了历史的复杂性和变动性。

以下为正文:

就在几年前,当西欧人畅想未来时,他们的想法几乎全部是关于如何执行1992 年已经确立的欧洲共同体的经济和税收改革。一些人翘首企盼着统一货币、消除内部关税以及公民自由流动带来的前景,而另一些人却是在犹豫甚至恐惧中等待着这些改革的发生。

不过,总体上来说,共同体内部的国家都是通过一个特别狭窄的视角来看待欧洲正在面对的问题。首先,他们都从非常褊狭的角度来看欧洲的构成。其次, 他们更多地关注与未来经济问题有关的挑战,却对过去曾强烈爆发过的问题关注不足。

组织的名称“欧洲共同体”暴露出一个问题——战后政治格局带来的安逸实际上缺乏深谋远虑。所谓“欧洲共同体”其实是名不副实的。它本质上是西欧共同体附加上已经造成诸多问题的希腊。对这些国家来说,“欧洲”的边界止步于所谓“铁幕”(Iron Curtain),因为“铁幕”以东就是华沙条约组织(Warsaw Pact)了。“铁幕”以东的国家虽然贫穷,却是西欧不幸的远亲。它们不仅在经济上与欧洲共同体没多大关系,甚至在军事方面也与欧洲共同体越来越疏离了。

在这个“小欧洲”里, 民族主义、经济竞争和社会矛盾这样的老问题仍然存在, 但至少是可控的。北爱尔兰、科西嘉以及西班牙北部的分裂主义运动尽管依旧如火如荼, 但都被限制在一定的范围内, 并且在地理上也相互隔离。

在南蒂罗尔(South Tyrol)、布列塔尼(Brittany)和加泰罗尼亚(Catalonia)等其他地方,20 世纪70 年代的小民族主义(micronationalist)运动已经广泛地演化成了民俗观光的卖点。在布鲁塞尔晋升为欧洲共同体首都的时候, 甚至连瓦龙人(Walloons)和佛兰芒人(Flemings)之间的敌意都消退了。虽然曾导致几百年战争的国家边界早就通过条约来确定,并受到《赫尔辛基协议》(Helsinki Accords)的保护,但是,随着1992 年改革计划的实施,国与国之间的边界似乎注定变得无足轻重了。

英格兰对是否加入欧洲依然游移不定,但是,英国的其他地区却并没有这样的犹豫,而且“英吉利海峡隧道”(Chunnel)还有望将法国和英格兰联合起来,这将在一定程度上彻底结束英国在地理和心理上的孤立状态。在军事和经济上对美国的依附已经让欧洲烦恼了四十年,所以,欧洲共同体打算以与美国平等的伙伴身份出现在国际事务中:这不仅是摇摇欲坠的美国所面临的挑战,还是对作为重要经济力量的强大日本的挑战。1992 年的欧洲打算成为勇敢的新世界,民族主义导致的老问题在其中简直没有任何重要性。

现在看来, 这一观点是多么幼稚。几个月的混乱过后,当曾经隔离东欧,保护了西欧的“铁幕”升起时,显露出来的却是一个东起乌拉尔河的广阔而极度危险的欧洲。西欧的民主国家起初还对此报以狂热的回应,但当莫斯科引发的一波又一波的强烈冲击不可挽回地改变了欧洲从第二次世界大战结束以来早已适应的政治版图时,它们很快就变得又错愕又恐惧了。与此同时,已经贯彻了四十年的政治策略,为法国和德国提供了廉价劳动力,让英国能够偿还帝国时期欠下的“殖民债”,但也在西欧民主国家内部引起了一种仇恨外国人的情绪。

民族主义、民族优越感(ethnocentricism)、种族主义(racism),这些被认为早已从欧洲人灵魂中驱除出去的幽灵,在蛰伏了半个世纪之后,带着更加强大的力量重新回到了欧洲。苏维埃联盟分裂成了众多的自治共和国,但是, 许多自治共和国并不比它们想要摆脱的苏维埃联盟更加稳定。

曾经令人畏惧的华沙条约组织不复存在了,取而代之的是接连不断的相互斗争;债务缠身的政府被族群矛盾搅得不得安宁,希望能在新的世界秩序中找到一席之地。统一之后的德国正在寻求一种新的身份,大街上到处是要建立一个“德国人的德国”的呼声。在19 世纪被称作火药桶的巴尔干半岛再一次爆发了内战。这些让人震惊的、持续不断的事件对西欧的震动不比对东欧的小,由此产生了一场深刻的身份危机,它引发人们思考:欧洲人如何看待他们自己,如何看待他们的社会以及他们的邻居。

“20 世纪末的中欧和19 世纪末的中欧完全一个样,这是多么讽刺的一件事。”一位奥地利历史学家在1991 年如是评价。

他道出的真相现在看来甚至更加明确了。巴尔干半岛、波罗的海国家、乌克兰、俄罗斯、克里米亚又一次出现了主张国家主权的呼声。虽然许多族群性的社会群体曾生活在社会主义制度主导的国际主义旗帜之下,但是,它们现在恢复自主了,可以把古老的血仇继续下去了。

少数民族的权利以及宗教和语言的不同,这些曾经导致了两次世界大战的棘手问题又一次摆在了欧洲人的眼前。社会主义制度曾经反对过的所有事情都再次流行起来。这不仅意味着资本主义和个人主义变得普遍, 还意味着反犹主义、宗教沙文主义以及古老的种族主义也日渐兴起。

波兰的政治家们互相争着要成为最波兰的人,匈牙利人重新开始了与东面罗马尼亚人、北面斯洛伐克人的争吵。塞尔维亚人(Serbs)和克罗地亚人(Croats)不仅相互厮杀, 还都借着民族权利的名义杀害波斯尼亚人(Bosnians)。塞尔维亚人立下宏志要将阿尔巴尼亚人(Albanians)从他们神圣的科索沃彻底清除出去;经历北约空袭导致的恐惧之后,科索沃人则用与先前压迫他们的人同样残忍的手段对居于少数的塞尔维亚人展开报复。散落在原苏联境内的各个族群开始要求获得政治自决的权利。但是,没有一个人能够断言,车臣共和国(Chechnya) 带来的恐慌是不是未来暴力的先兆。

每个族群的居住地都生活着其他少数族群, 而且大部分族群都有成员以少数族群的身份生活在其他族群控制的地区。因此, 当每个族群都着手进行恐怖的“族群清洗”(ethnic cleansing)以确保自己是一个族群统一的领土国家时,要求以族群身份为基础获得政治主权的主张就会不可避免地导致边界冲突、对少数民族权利的打压以及民间争斗。

对西欧的政治稳定而言,新出现的少数族群甚至比传统的地区分离主义运动的潜在威胁更加让人担忧,在德国和法国尤其如此。

1990 年,一位德国同事曾带着思乡之情和忧虑之态告诉我:“联邦德国(Bundesrepublik)是个好祖国。”新的德国对她的孩子们来说是好是坏还无法判定。但是,随着两德统一,数以千计的难民从东欧涌入统一的德国,引发了一场危机。它的影响范围是过去半个世纪里所有危机都无法企及的,深刻地改变了多数派看待自己和他人的方式。曾经创造了德国经济神话的那代人如今逐渐进入退休年限, 而他们的子孙在波恩制度(Bonn regime)带来的安逸中长大,似乎并不想从自己的好生活中让渡出一部分给东欧的穷兄弟们。

东德人得到了西德经济中本应属 于为德国创造了经济奇迹的沉默伙伴——来自土耳其和巴尔干的“客籍工人”们——的份额:这些“客籍工人”被来自前德意志民主共和国(DDR)的大批迫不及待的德裔工人排挤出德国,去往了法国和比利时。对这些东德的工人们而言,他们要么在自己的家乡失业,要么就得在西德人的家乡做大量廉价的工作,所以,他们一面对那些已经定居德国的土耳其人和斯拉夫人(Slavs)投以怀疑的目光,一面又对波兰人、罗马尼亚人和其他在新德国为自己寻找更好生活的人们表现出毫不掩饰的厌恶之情。

与此同时,投向前东德地区的联邦资金远远大于投向前西德地区的资金这引起了那些已经习惯了慷慨而有支持力的国家体系的人们的敌对和紧张。

最极端的反应要数在前东德地区城市中复苏的种族主义暴力。相对没那么极端但很有可能更加危险的反应是,人们开始重新讨论谁有权分享德国繁荣这一问题。德国宪法已经承认了“返乡权”(right of return),它授予在东欧说德语的居民后代比生于土耳其长于德国的人更多的特权。谁是德国人?外来移民可以成为德国人吗?还是说,德国人的身份是一个关于血统和种族的问题?这些问题曾经被提出来过,并且引起过可怕的后果。

德国是卷入欧洲变革最深的国家,但是德国的困境,尽管是最显而易见的, 却绝不是独一无二的。在法国,数以万计的穆斯林——北非移民的后代以及近期通过合法手段和偷渡来到法国的穆斯林移民——引发了人们对法国国民身份的重新审视,这带来了让人忧虑的后果。对法国可能被伊斯兰化(Islamization)的担忧已经导致了法国仇外的右派的复苏,他们现在声称自己拥有超过三分之一选民的支持,在他们看来,法国人更多的是一个种族和文化的类别,而不是政治类别。

例如,1991年9月,法国前总统瓦勒里·季斯卡·德斯坦(Valéry Giscard d’Estaing)把外国人移居法国称作对法国的入侵, 号召用血统主义(droit du sang)代替属地主义(droit du sol)作为获得法国公民身份的标准。

与此同时,法国和比利时还试图对付那些被德国驱赶出境的二次难民,他们现在必须与数以万计失业或未充分就业的北非人进行竞争了。意大利和希腊面对着因逃离赤贫的经济状况和破产的政治体制而形成的阿尔巴尼亚难民潮。奥地利起初还担忧会在边境上被卷入其他国家的内战,现在却正在尝试应对来自罗马尼亚、保加利亚(Bulgaria)和前南斯拉夫(Yugoslavia)的大批难民。

奥地利这个国家曾经在“纳粹侵略的首个受害者”的神话中怡然自得,在冷战双方的行动中享有中立地带的地位,但是,它的内部出现了一个带有强烈沙文主义和仇外元素的政党,这个政党甚至造成了奥地利的第三大政治运动。欧洲共同体的成员国是“移民之地”吗?只有 “真正的”法国人、意大利人、丹麦人和英国人才能享有公民身份的好处吗?人们提出了这样的问题。这说明,民族主义和种族主义曾经臭名昭著的计划现在是多么地充满活力。

尽管欧洲发生的时事吸引了人们最多的关注,但人们不能忘记世界的其他地方,尤其是美国,也不可避免地受到了这些思潮的影响。虽然现在许多人把美国看作一个多族群的移民国家,但是,这并不是一直以来的情况:许多政治领袖认为,美国的民族性与英语和英国的民族传统存在密切的联系,所以,他们通过引发人们对丧失这种民族性的恐慌而不断获取支持。

这并不让人感到意外。我们的第三任总统,托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson),起初想要将第一批到达(并开始入侵)不列颠的撒克逊人(Saxon)首领亨吉斯特(Hengist)和霍萨(Horsa)的画像放在美国的国徽上。杰斐逊认为,亨吉斯特和霍萨“是值得我们尊敬的祖先,我们继承了他们的政治原则和政体”。

19世纪末20世纪初,有一种意识形态——种族意义上的盎格鲁- 撒克逊主义(Anglo-Saxonism),把爱尔兰人、南欧人和亚洲人排除出了美国人的行列。今天,带着仇恨的政治家们只要指出美国的官方语言不只是英语就能点燃人们仇恨的火焰。

作为研究中世纪早期史的历史学家,我观察到了这个正在发生的难题,听了民族主义领袖们的豪言壮语,还读了官方或半官方历史学家们的学术著作,我立即发现,人们对约公元400至1000 年这一历史时期的理解深刻地影响了当今的这场讨论。突然间,一千多年前的欧洲历史再也不是学术课题了:对罗马帝国解体和蛮族迁徙时期的解读已经成为欧洲大部分地区政治话语的一个支柱。

在法国,民族阵线的领袖让- 玛丽·勒庞(Jean Marie Le Pen)宣称自己是法兰西民族的拥护者,在他的定义中,“496 年,克洛维(Clovis)受洗标志着法兰西民族的诞生,它让构成法兰西民族灵魂的不灭之火燃烧了近一千五百年”。

1989年6月28日,塞尔维亚的铁腕人物斯洛博丹·米洛舍维奇组织了一次集会,有报道称,一百多万人参加了这场在科索沃波尔耶,即“黑鸟平原”, 举行的集会。1389 年的同一天,塞尔维亚军队在这里被奥斯曼土耳其人击败。斯洛博丹·米洛舍维奇明确说, 他在这一时间和地点举行这场集会的目的是重申塞尔维亚人再也不要与这块饱受争议的土地分离的决心。

但是,阿尔巴尼亚多数派的主张可能比塞尔维亚人的主张更有说服力。因为自11世纪塞尔维亚人从拜占庭人手中夺得科索沃算起,他们控制科索沃的时间终究不到三百年。相比之下,阿尔巴尼亚多数派则声称,他们是这一地区原生居民伊利里亚人(Illyrians)的后代,因此,根据同样极端的逻辑,他们才是科索沃“最理所当然”的拥有者。这样的诉求和反诉求直接导致了惨烈的科索沃战争,即使到本书将要出版的时候, 惨烈的战争仍然没有要结束的意思。

不是只有民族主义的政治领袖们为了政治目的玩弄历史,著名的学者们也被拖入了这场关于如何利用历史的争议性讨论中。

特兰西瓦尼亚(Transylvania)经历过11世纪匈牙利人的严密防卫、12世纪撒克逊人的殖民,然后又被土耳其人、哈布斯堡王朝(Habsburgs)和匈牙利人统治,直到1920 年才成为罗马尼亚的一部分;在这一地区,关于政治遗产的讨论是通过对9世纪历史的解读来表达的,专业的历史学家和考古学家在一定程度上成了讨论的主力。当游牧的马扎尔(Magyar)骑兵到达这里时, 这里是兴旺的“本土罗马人”的居住地, 还是它已经被斯拉夫入侵者夷为废墟了?罗马尼亚人认为,贫乏的考古证据给出的答案是肯定的,他们声称,他们的祖先瓦拉几亚人(Vlachs)从罗马时代开始就居住在这片土地上,所以,即使他们的统治被中断了一千多年,他们对这一地区仍然享有合法的权利。匈牙利重要的考古学家和历史学家们则提出,考古证据说明,在马扎尔人到达这一地区前,罗马社会的遗迹早就湮没无闻了, 因此,特兰西瓦尼亚理应归匈牙利所有。

另一个可以说明中世纪学者很容易被卷入现代政治的例子是奥地利右翼政治家约尔格·海德尔(Jorg Heider)的家乡卡林西亚省(Carinthia)。近期在卡林西亚西南部发掘出的山堡是6 世纪斯拉夫人定居的证据,还是“本土罗马人”防御工事的遗迹?当一位奥地利考古学家公开支持前一种假说时,他被卡林西亚极右翼的政治领袖们告诫放弃这个观点,因为在他们看来,这样的假说支持了斯拉夫人可以在卡林西亚获得权利的观点。

这样的例子在整个欧洲不胜枚举。研究中世纪早期史的历史学家们本来并不习惯置身于政治争论的中心,但他们现在发现,他们所研究的历史时段突然成了一场关于过去的争论的关键,他们的言辞可能被用来对现在和未来宣称主权。

本文来自微信公众号:新民说iHuman(ID:xinminshuo),内容摘自:《民族的神话:欧洲的中世纪起源》,作者:帕特里克 · 格里,翻译: 吕昭、杨光