本文来自微信公众号:新民说iHuman(ID:xinminshuo),本文节选自《新闻的发明——世界是如何认识自己的》,著:[英]安德鲁·佩蒂格里,译者:董俊祺、童桐,头图来自:《华盛顿邮报》剧照

1704年4月24日,波士顿市民塞缪尔·休厄尔带着约翰·坎贝尔的第一期周报《波士顿新闻信札》穿过查尔斯河来到剑桥。

休厄尔当时正要把其中的一份送给他的朋友、哈佛学院代理校长塞缪尔·威拉德牧师。威拉德收到后非常高兴,立刻就将其分享给了其他同事。塞缪尔·休厄尔当时是这座美洲殖民地最大的城市的重要居民之一。在过去五十年的大部分时间里,他一直是商业和政府的核心人物。1691年,他被任命为总督会议委员,每年连任,直到1725年退休。作为一位地方法官、父亲和邻居,休厄尔是这个强大的新兴社会的模范公民。

休厄尔也写日记。就我们的目的而言,这超越了他的所有其他成就,使他处于一个特殊的地位,因为休厄尔定期记录他的日常事务:他的工作、他的谈话、他参加的布道,以及他是如何获得新闻的。

对于研究新闻的人来说,这一资料非常宝贵。在这一叙述过程中,我们目睹了新闻供应和可获性的真正转变。到了18世纪,能够定期获取新闻的人数大大增加。报纸已经成为生活中不可或缺的一部分。在一些地方,日报即使不够普遍,也越来越容易买到。但是,尽管我们可以很容易地从生产方面描绘新闻的历史,要亲身体验读者对此的看法却要困难得多。像休厄尔这样表达能力强且坚持记录自己对日常新闻文化的感受的读者是相对罕见的。

有时,现有的资料可以告诉我们更多关于相对不善言辞的新闻消费者的信息。在本书中,我们间接使用了一份宝贵的资源,即法庭记录和司法议程,这部分资料当然是正确的。这些文件详细记录了欧洲统治者认为讨论公共事务有损公共利益的事实。更引人注目的是,这种舆论监管并非集中在印刷上,而是口头:即奥格斯堡市议会所称的“危险的空谈”。新闻没有国界。在一个城市印刷的东西可以在另一个城市被出售和阅读,一旦新闻进入公共领域,就很难阻止它流通。新闻很容易从手稿变成印刷品,从印刷品变成演讲稿。

1640年加泰罗尼亚起义时颁布的一项非常有启迪作用的法令显示了对不同媒体之间相互联系的微妙理解:

任何人不得拥有、阅读或聆听任何为这个公国的起义和战争的继续进行辩护、警告、建议和鼓励的书籍或报纸,无论是印刷的还是手写的;凡熟记这些书籍或报纸中任何部分的人,不准把它们讲述出来,也不准让任何人听到它们。

学者们倾向于优先使用印刷文字,因为它提供了大量过去事件的现存证据。但压力重重的地方法官们从未低估过话语(或者说记忆,正如这个西班牙的例子所表明的)的力量。通过阅读《圣经》,他们知道“生死在舌头的权下”,也知道“愚昧人的口,自取败坏。他的嘴,是他生命的网罗”。确实,他们对此非常在意。在欧洲那些拥挤的城市里,生活空间狭窄,人们几乎不知道隐私为何物,到处都是烈酒,谣言如野火般蔓延。当市政当局把一个散布煽动性言论的人逼入死胡同时,他们总是煞费苦心地想弄清楚这些异端最初是如何听到这个谣言的,后来又向谁说起过。

新世界正在形成,但旧世界并没有被驱逐。新闻交流的多媒体世界,那些带来新闻和听到新闻的人之间的微妙的互动链,并没有在来势汹汹的期刊报纸面前消失。法庭记录提供了一些关于前现代新闻传播的最佳证据:它们揭示了一个充斥着喊叫、侮辱、谣言和歌曲的剑拔弩张的动荡世界。研究发现,歌谣是这一时期一种特别有力的批评载体:巴黎警方在法国大革命前夕仍然非常关注讽刺歌曲的流传,这是有充分理由的。在这个信息交流丰富多样的世界里,很明显,尽管各种形式和种类的商业新闻纸不断增加,许多市民仍然可以免费获取所有他们需要的新闻。

新闻消费者在某种意义上已属特殊,而记录自己对时事的反思的人更是凤毛麟角。所以,花点时间去了解三个以自己的方式记录想法的人会很有帮助。他们身份各不相同:英国工人、荷兰职员和北美地方法官塞缪尔·休厄尔。不仅是细致入微的日记,这三个人在其他某些方面也很不寻常。但是关注他们时,我们的确得知了很多本书所提供的多媒体世界的内容。尽管现有的新闻媒体日益成熟,但令人惊讶的是,很多东西仍然没有改变。

形势逆转

尼赫迈亚·沃林顿是一个谦逊低调的人。他是伦敦一位木料旋工的儿子,一生都操着父亲留下来的手艺,住在一所离他出生地很近的房子里,位于伦敦桥以北几码的地方。沃林顿对公共事务并不感兴趣,但他生活在一个动荡的时代,正是作为这个时代的编年史家,他后来才有了名气。沃林顿的生平很不寻常。1618年,就在他以独立工匠的身份加入旋工公司前不久,他开始在众多笔记本中记录他的宗教思考、时事评论、信件和抄写的部分印刷新闻书。

1654年决定停止写作时,他已经编纂了五十卷书,其中至少有两万页密密麻麻的文字,他成为那个时代首屈一指的工匠编年史家之一。沃林顿善于内省,有时他会想,这种强迫性地记录自己日常精神之旅的做法是否相当不健康。尽管像其他商人一样时不时有金钱烦恼,沃林顿还是在书籍上花了很多钱。在内战初期激动人心的岁月里,他买了数百本新闻小册子。1642年,当他悔恨地凝视着堆积在他家四处的小册子时,他意识到这些东西是一种奢侈:“这些每周新闻的小册子……是许多小偷,它们在我还没意识到的时候就把我的钱偷走了。”

沃林顿是一个特别有价值的证人,因为他写作的时期,新闻环境变化非常迅速。在1620年代和1630年代,当沃林顿刚开始编纂他的日记时,英国的新闻连载出版物时不时被禁止,并一直受到严格控制。但作为一个伦敦市民和虔诚的清教徒,沃林顿在首都动荡的政治事件中扮演着热情的观察者角色,偶尔也参与其中。1638年,尼赫迈亚被星室法庭问及散发煽动性书籍的问题。鉴于书的作者威廉·普林受到了残酷的惩罚,他对此感到惊恐是可以理解的。三年后,据说有一万五千名伦敦人来到威斯敏斯特,劝说上议院给可恨的斯特拉福德定罪,尼赫迈亚也是其中之一。沃林顿想:“我这辈子从没见过这么多人聚在一起,当他们看到有哪个勋爵来的时候,大家都会异口同声地喊,正义!正义!”。

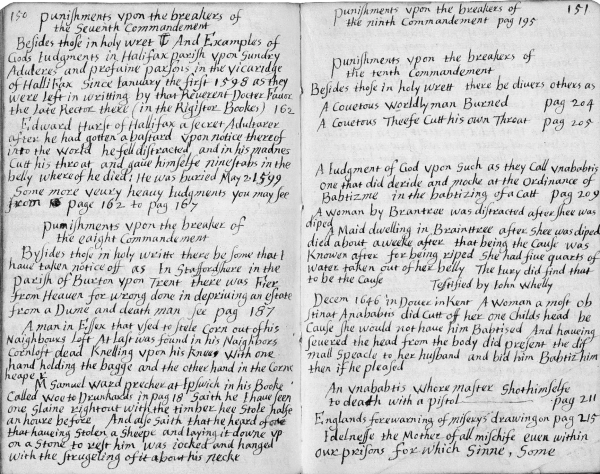

沃林顿非常清楚自己生活在事件的中心,他通过自己根深蒂固的宗教信仰视角来解释这一切。几乎所有他记录的新闻事件都被视为“神的意志”的证据:惩罚有罪之人,或考验主的子民的信仰。他的编年史有整整一卷专门讲述了那些亵渎安息日的人所遭受的恶果,这样的例子在这个拥挤的大都市中屡见不鲜。1632年,他记录了一个有教育意义的故事:一个星期天,两个年轻人在白教堂区的一艘船的索具上嬉戏,其中一个坠船身亡。

沃林顿从这位受过惩罚的幸存者身上得到这个故事,许多这样的故事——一个孩子在母亲进行每月洗涤时掉进火中;或者一家人在安息日外出时房子被烧毁——都是通过口耳相传的方式传到他这里。内战开始后,沃林顿同样一丝不苟地收集国王的军队轻蔑地称这些敬神的人为圆颅党时,遭遇突发灾祸的实例。沃林顿的上帝很快就通过种种迹象表明他对那些坚持走“直路”和“窄路”的人的偏爱。一个很好的例子就是他对埃吉山战役的特殊描述:“上帝在指引子弹方面的令人惊叹的工作。”

在寻找天意运作的证据时,沃林顿毫不怀疑地记录下许多奇怪而具有威胁性的征兆:1626年一场可怕的暴风雨,1628年在伯克郡看见一颗流星。七十年后,对于老练的伦敦新闻工作者来说,这样的报道含蓄地指出了乡下人的轻信,但沃林顿这一代人却没有这样的怀疑。1643年在诺里奇附近发生过一场可怕的风暴,导致一百一十一只白嘴鸦和寒鸦死亡,这一自然现象引出了一个巧妙的解释:“我们可以推测,这可能是上帝对那些劫掠财物的骑士叛乱者的审判,他们像白嘴鸦和寒鸦一样,现在靠着老实人的汗水吵闹生活。”

沃林顿细致入微的记录有力地证明了城市人口对重大事件的影响。在尼赫迈亚出生的前几年,托马斯·史密斯爵士就已经非常精确地把英国国民划分为“有官职的人和没有官职的人”。工匠和商人属于后者,他们“在我们的国民中既没有发言权,也没有权威”。沃林顿这代人颠覆了这些自信的假设。虽然他在可获得的新闻出版物上花钱大手大脚,但他的大部分新闻都是通过朋友、偶然相识的人以及教友们紧密联系的网络获得的。对于一些重大事件,如伦敦桥的燃烧,他作为目击者进行记录。另一些记录则是他从小册子中抄来的,比如1618年令詹姆斯国王大为震惊的彗星。

他不顾一切地为1640年代的连载新闻掏腰包,这些新闻在哪些方面影响了这种成熟的新闻意识?沃林顿当然对决定冲突结果的更广泛的战略问题有着深刻的认识。他意识到自己家人所在的爱尔兰将发挥关键作用,并对冲突后期英格兰和苏格兰虔诚教众之间出现的裂痕感到惋惜。他在一封写给在新英格兰的朋友詹姆斯·科尔的颇有见地的信件里,定义并分析了战争的各个阶段:1639年至1640年的“教士战争”、1642年的“渎神战争”和1648年的“虚伪战争”。后来的历史学家们只是改变了他主观判断的名称,但几乎没有改进年表。沃林顿的兴趣并不局限于英国战争。1638年,他手中的一本书揭露了德意志基督教人民的悲惨境遇,1628年,他哀悼了拉罗谢尔的胡格诺派教徒的命运。

沃林顿的小册子是为了一个特定的目的而收集的,即创造一种历史叙事,让“下一代人能够看到上帝所做的一切”。他的记录将把上帝的子民所经历的考验告诉后代。沃林顿对这些考验的感受非常强烈,因为战斗造成了他身边人的伤亡:一个学徒和一个亲密的朋友。在个人与政治的交汇处,新闻网络并不总是运转顺利。直到1643年,在专门讲述天主教在爱尔兰的暴行的章节中,沃林顿才记录下了两年前被谋杀的姐夫的死亡。大概此时他才听到这个可怕的消息。

沃林顿是个老练的读者。有时他会从新闻书中抄写他亲身参与过的事件:在这里,他通过笔记来排列和整理自己的回忆。他对战争年代的详细叙述提供了一部扣人心弦的当代史,它主要根据他收集的小册子和亲身经历编纂而成。很少有人像我们的旋工师傅那样致力于为时事带来秩序;在一个由虔诚塑造的世界观中,他的笔记本成为记录和预言上帝对人类不可言喻的目的的一种手段。

本文来自微信公众号:新民说iHuman(ID:xinminshuo),本文节选自《新闻的发明——世界是如何认识自己的》,著:[英]安德鲁·佩蒂格里,译者:董俊祺、童桐