本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Bob Goldstein(北卡罗来纳大学医学院教授),译者:Soso,校对:Soda,编辑:Orange Soda,头图来自:unsplash

1940年12月,一个寒冷干燥的星期二下午,丽塔·列维-蒙塔尔奇尼(Rita Levi-Montalcini)搭上了从她住所意大利都灵(Turin)出发的列车,前往80英里以外的米兰购买显微镜。过去几个月里,米兰暂未受到轰炸。

当她回到都灵火车站时,两位警察拦下了她,要求查看她携带的蛋糕盒大小的箱子。由于战时的食物定量配给,潘妮托妮蛋糕*只能通过非法途径获得。但警察只发现了她的新显微镜,并准许她离开。这趟旅途的一礼拜后,英军的炸弹落在了米兰。

*译者注

潘妮托妮(panettone)蛋糕是一种意大利传统的圣诞面包,由加入葡萄干、柠檬皮等干果的黄油鸡蛋面胚发酵制成。

31岁的列维-蒙塔尔奇尼是一位科学家,曾任教于都灵大学。家中一位保姆患癌症让她产生了学医的想法,并不顾父亲的反对接受了专业的医学教育。

1938年,意大利独裁者墨索里尼(Mussolini)下令禁止犹太人在大学任教。尽管列维-蒙塔尔奇尼没有在犹太教环境中成长,但她的姓氏指明了她的犹太血统。墨索里尼的禁令迫使列维-蒙塔尔奇尼于1939年离开故土,前往比利时。在那里,她以鸡的受精卵为材料,研究脊椎动物胚胎神经系统的发育。

列维-蒙塔尔奇尼也常与同在比利时的姐姐妮娜(Nina)待在一起。给母亲的信中,列维-蒙塔尔奇尼写道:“我无比迫切地想重新拥抱你。”但她在都灵大学的工作使她无法回到家乡。那段时日,她对研究的热情和挫败的沮丧相互交织。9月,当希特勒发动侵略波兰的战争时,这种沮丧达到了顶峰。后来,列维-蒙塔尔奇尼写道:“整个世界都陷入了危险之中。”1939年12月,她回到了意大利。

列维-蒙塔尔奇尼与她的母亲、作为艺术家的孪生姐妹保拉(Paola)、建筑师哥哥基诺(Gino)一起搬进了他们童年的住所。那是一间位于都灵市中心的宽敞的公寓,共有10个房间,包括每个家庭成员独享的卧室和一间公共起居室。其中一些房间朝向公寓的公共院子。

对列维-蒙塔尔奇尼和她的家庭来说,公寓外面没有什么可做的事情;墨索里尼的法令限制了犹太人的就业和上学,并扬言要没收犹太人的财产。一项法西斯的宣言称,犹太人不属于意大利民族,并受到民众抵触。“意大利人是时候宣称自己是种族主义者了。”1940年6月,墨索里尼通过对英法宣战加入轴心国。作为回应,英国对意大利发动了持续整个夏季和秋季的夜间空袭,重点轰炸都灵和其它工业城市。意大利实施了灯火管制,每个夜晚城市都漆黑一片。所有住宅和商店都不允许亮有可见的灯光。

为了应对动乱,列维-蒙塔尔奇尼将她的卧室改造成了一间属于自己的实验室。她的卧室狭窄而长,入口对面是一面可以看到院子的窗户。在窗前,她摆上了桌子,用以放置打开的鸡蛋和用于胚胎操作的简易显微镜。在床边,她放置了一台从米兰带来的更精细的显微镜,一台她可以用双眼观察的、有两个目镜的新型显微镜。它装有摄像头和一个有着镜子的仪器。这让她可以同时看到显微镜图像和放在旁边的手,从而在纸上描绘观察到的神经细胞。她的床靠在长长的墙边。另一侧,她摆上了架子,上面放着熔化蜡的加热器和她的哥哥用恒温器和风扇做的孵化器。她可以将胚胎嵌入熔化的蜡中,待蜡变硬之后将它切成纸张薄的切片。由此,她可以用从米兰带来的显微镜观察切片中的神经细胞。后来,她回忆道,实验“让她全身心投入进去”,完成了她童年探索未知境地的梦想。她所探索的“丛林”,则是神经系统。

今天,很少有人——甚至很少科学家——知道列维-蒙塔尔奇尼在她都灵的卧室实验室里发现了什么。教科书只提及了她的勇气,而忽略她在战时的、常归功于他人的发现。列维-蒙塔尔奇尼通过她战后的发现获得了诺贝尔奖。但是,当她在2012年逝世时,103岁的她只留下了极少关于战时的经历的文字,以及那时用意大利语和法语发表的、鲜少被阅读的技术论文。

我阅读了列维-蒙塔尔奇尼的自传《赞美不完美》(In Praise of Imperfection),但它也没有为她战时的研究或经历提供太多线索。于是,我找到了她当年的论文,并着手将它们翻译成英语来探究她的发现的细节。

2018年,在一趟瑞士附近的工作旅行中,我联系到了列维-蒙塔尔奇尼最亲近的在世的亲戚——她的侄女皮耶拉·列维-蒙塔尔奇尼(Piera Levi-Montalcini)——她同意与我会面访谈。我试图跟随着丽塔·列维-蒙塔尔奇尼在意大利留下的脚印,还原她在战争中进行探索研究的生活。

她战时发表的论文向我揭示,她卧室里的研究远比我基于教科书做的推断更重要。列维-蒙塔尔奇尼战时的实验探寻了一些更基础的问题,例如我们体内数10亿个神经元是如何如此精细地连接组合。她卧室里的发现为人类开辟了新的道路,让后人们得以了解我们行走、看见和感受所依赖的那些神经连接。

当你还是一个胚胎的时候,细长的神经细胞就像电线一样在整个身体中缠绕,将你的大脑和脊髓同其他许多目标连接起来——比如每个神经细胞控制的肌肉。把你的身体想象成一个建造中的房屋,不同的是这间房屋内的电线自己会从中央电路盒中长出来,在墙壁上蜿蜒而行,与每个插座、电器和灯泡连接——人类的身体比房屋更复杂,所以你需要想象的房屋有着数十亿条而非几十条电线。当你由小小的胎儿身体不断长大时,每条电线如何定位每个目标并做出亿万个精确的连接?连接所有的目标是一项艰巨的任务,并且错误的连接会造成瘫痪。由于某些神经细胞的错误连接,一些婴儿有着无法微笑或者行走等先天缺陷。

列维-蒙塔尔奇尼终生都对探索神经系统的发育抱有极大热情。1940年夏天,她遇到了她自称的“转折点”。她阅读了一篇在美国研究神经系统发育的德国学者维克多·汉堡(Viktor Hamburger)的论文。她坐在一节在郊外缓缓行驶的敞开的火车车厢的地板上阅读这篇文章,享受着金黄的谷物和亮红色的罂粟花的风景。

汉堡的文章描述了他致力于理解神经细胞精确连接的实验。汉堡的实验方法是去除一些目标——一些将会与大脑连接的肌肉——来研究神经细胞在目标被移除的情况下是否会生长得不同。他用鸡蛋来做实验——鸡和人类的胚胎中的神经系统发育大致相似,并且使用鸡蛋可以保证实验有充足的材料来源。

汉堡描述道,当鸡的胚胎只有一个印刷体字母“f”的大小和形状,且在蛋黄表面是半透明的、几乎看不见的时候,他在蛋壳上小心地切开一个窗口。非食用的受精鸡蛋中,“f”的中间是两个会正常发育成翅膀的突起。汉堡在显微镜下用一根玻璃针移除了一个突起——会发育成右侧翅膀的肢芽。大约5天后,他抽检了9个鸡蛋来观察去除神经细胞的目标的影响。他发现,每个鸡蛋中会发育成左侧翅膀的肢芽都生长到了几厘米,并且神经细胞按照预期生长;但是在移除肢芽的右侧,神经细胞缺失了。

汉堡推测道,神经细胞在目标缺失的情况下不会形成。他认为,正常情况下,目标的肌肉细胞会发出诱使其它细胞变成神经细胞的信号,或者使新生的神经细胞分裂的信号。文章中,他列出了一系列先前研究者对人类或动物先天缺陷的实验或观察,揭示了神经细胞的数量与目标的数量大致相符:一条肢体的残缺会造成附近的神经细胞减少,而目标的数量增加也会使附近的神经细胞增加。汉堡的解释为连接的形成提供了一个简洁的答案:每个肌肉细胞都通过某种方式将附近的其它细胞变成神经细胞,以保证一群神经细胞可以在局部连接到每块肌肉。

汉堡的文章使列维-蒙塔尔奇尼大受震撼。彼时,她正在都灵师从著名的神经生物学家朱塞佩·列维(Giuseppe Levi,他们相同的姓只是巧合),在比利时的实验室工作,并发表了9篇关于新发现的论文。她使用鸡的胚胎、小鼠和显微手术工作,也观察到了细致的神经和肌肉解剖结构。她是一名的经验丰富的研究者,已经为理解神经细胞如何准确连接目标的后续研究做好了充分准备。

1940年的空袭开始之后,列维-蒙塔尔奇尼可以在卧室实验室里工作一整个白天;夜晚,当战斗机接近的警报响起后,列维-蒙塔尔奇尼一家会匆忙逃出公寓,爬下楼梯,穿过院子,再经过另一条楼梯到达地下室。列维-蒙塔尔奇尼会带上她的显微镜和珍贵的载玻片。他们一家会在地下室里躲上数小时,祈祷不要被埋在碎石废墟之中。

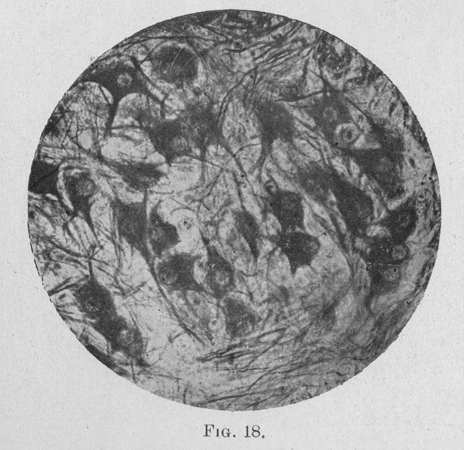

为了实验,列维-蒙塔尔奇尼不得不经常离开公寓,穿过轰炸后的废墟去买鸡蛋。她重复了汉堡描述的实验,移除鸡胚胎的肢芽并观察这对神经细胞的后续影响。汉堡用玻璃针切除肢芽;而列维-蒙塔尔奇尼用磨过的普通缝衣代替玻璃针。但是列维-蒙塔尔奇尼也决定做出一些新的尝试:在移除肢芽之后,她每天都检查操作的结果以观察胚胎发育。这需要每天都将一个胚胎嵌入蜡中,切片,在显微镜下观察切片,再为数千神经细胞计数。由于对实验的耐心,她能够观察到移除肢芽后胚胎一点一滴的发育过程——像看一帧帧组成的电影一样——而不是像前人一样每次只看到一个瞬间。她采用了银染法和一种蓝色染料,可以更清晰地观察神经细胞,区别新生的和先前存在的神经细胞。她也使用了可以标记分裂中的细胞的红色染料。移除肢芽后的第2到第19天,她几乎每天都为数以千计的神经细胞计数。

1941年8月,列维-蒙塔尔奇尼的导师朱塞佩也开始辅助她的实验。列维不得不搬到比利时,在一个德国入侵后人去楼空的机构独自工作了一年。历经坎坷穿越德国后,朱塞佩显得苍白瘦弱。列维-蒙塔尔奇尼的卧室成为了她的朋友和之前的学生聚集讨论新闻事件的地方。

在操作后大约第5天的鸡胚胎中,列维-蒙塔尔奇尼看到了汉堡描述的现象:肢芽被移除的一侧的神经细胞个数更少。但这之前每天的都让列维-蒙塔尔奇尼出乎意料。

移除肢芽后的前两天,胚胎两侧会发育成神经细胞的区域看起来惊人的相似。神经细胞并非不能发生——操作与未操作的一侧都形成了上千个神经细胞。操作后的第三天,神经细胞在继续发育:列维-蒙塔尔奇尼在两侧都看到了分裂的细胞。新生的细胞与之前的细胞一样完好地堆积。那天之后,她才观察到,在操作过的一侧,细胞发育完全的神经细胞开始减少。连续的蜡切片显示,切除肢芽的一侧每天都会有神经细胞形成。但当它在向目标生长一段时间以后,神经细胞才开始消失;只有与背部的皮肤等附近目标接触的神经细胞才会保留。

这些神经细胞是如何消失的?在她的卧室里,列维-蒙塔尔奇尼观察到了其他科学家们意料之外的现象。失去目标的神经细胞徒劳地到达目的地之后才开始凋亡。在它们消失的区域,列维-蒙塔尔奇尼看到了神经细胞凋亡的迹象——大量不正常“粘合”的神经纤维和许多萎缩的细胞核。其他学者也曾描述过动物胚胎中凋亡的神经细胞,但列维-蒙塔尔奇尼观察到的是缺乏目标的神经细胞凋亡的最初迹象。请想象从建造中的房子中移掉一个灯泡,再观察在墙上向四处生长的电线——它们发现灯泡缺失时,却大量萎缩了。

列维-蒙塔尔奇尼把她的发现发表在比利时的科学期刊上——犹太科学家被禁止在意大利期刊上发表文章。在1942年用法语发表的一篇论文上,她和导师列维公布了这一发现:目标缺失的神经细胞会正常形成,但随后消失。文章最后展望到他们将更详细地记录细胞消失的过程:“我们计划用更完备的记录结果做一个更细节的陈述。”但那年秋天,英军加大了对都灵的轰炸力度。事后想来,列维-蒙塔尔奇尼或她的卧室实验室都无法保证能在战争中安然无恙。

列维-蒙塔尔奇尼继续像回放电影一样观察切片的胚胎,但更关注神经细胞消失的细节。记录了她的发现之后,她再次为了规避意大利的禁令,准备了一篇投给梵蒂冈期刊的意大利语论文。如她在之前论文中的承诺,这篇文章更为细致深入——详细描写了显微镜下神经细胞在靠近被移除的目标处做的垂死挣扎。濒死细胞的内部,整齐条状排列的颗粒消失了。每个濒死细胞萎缩的细胞核内却含有排列异常的物质,它们仅被“薄而苍白的细胞质包裹”。列维-蒙塔尔奇尼描述了各种鸡或人类常见的神经细胞凋亡的细节,包括从四肢向大脑传递感觉信息的神经细胞到让我们脚趾运动的细胞。这篇文章含有45页的细节,包括7页的照片和手绘。如果先前的文章在缺失目标的神经元如何死亡方面仍存有疑问的话,那么这篇文章便解决了这些疑问。

这两篇文章为认识神经系统的形成开辟了新的道路。细胞凋亡塑造了我们的神经系统:由于那些找不到目标的神经细胞会死亡,我们的大脑得以完成精确的神经连接。

1942年10月,在7个多月的沉寂之后,英军恢复了对都灵的轰炸。在一个星期四晚上,当炸弹从英军飞向东南沿海城市的飞机落下时,警报从九点开始一直持续了3个多小时。第二天晚上,警报从夜晚10点开始,响了2个多小时。11月,轰炸变得更加频繁,有时一夜间甚至有200多架飞机经过都灵,投下上百吨炸弹。炸弹和其他武器摧毁了工厂、住宅和医院。成百的居民也在轰炸中丧生。一个都灵居民在他的日记中写到他早上看到的场景:“脸上写满了震惊的人们在街道上游荡着,查看着前一晚的损失。”许多都灵居民也不再往地下室躲避,因为他们大批地逃离这个城市。列维-蒙塔尔奇尼和她的家庭逃到了阿斯蒂*(Asti)郊外附近的农场里。

*译者注

意大利西北部城市。

2018年4月一个晴朗的早上,我到达了都灵。我行驶过一条的林荫大道,两侧的栗树与装饰华丽的五层公寓争相攀比着高度。我也欣赏了丽塔·列维-蒙塔尔奇尼的公寓楼3米多高雕刻精美的木质大门。我尝试推开门,但它被上了锁。门后,是列维-蒙塔尔奇尼可以透过窗户欣赏到的院子景色。一位女士和她的儿子从公寓前门走出。一番犹豫后,她让我跟随着他们走进公寓。经过走廊,我来到了那片被五层窗户、门和窄小阳台环绕的郁郁葱葱的院子。那位女士曾经见过列维-蒙塔尔奇尼。“很多次。”她微笑着说道。她是列维-蒙塔尔奇尼的侄孙女:她的侄女皮耶拉的女儿。在公寓后面的咖啡吧里,我找到了通往他们家躲避轰炸的地下室的楼梯。显然,这间地下室战后一直未被改造过。我行走在狭窄通道里干燥的泥土和碎石之上。通道两侧是水泥涂抹过的砖墙和破旧的木门,每扇门上都有手写的数字和一个铁丝网做的小窗。

第二天,我驾车前往了1小时车程之外的阿斯蒂。我住进了一家酒店,穿梭在满是中世纪教堂和热闹的室外咖啡吧的小镇里。后一天,皮耶拉的侄子基诺·蒙塔尔奇尼——列维-蒙塔尔奇尼一家1942年居住的农舍的现任主人——载着我到了小镇的中心,到了房子坐落的山脊附近。我见到了皮耶拉和基诺的妻子安娜。

在丽塔的晚年,皮耶拉常与她一同出行。她与我在照片中见到的丽塔有几分相似,都有着向上卷曲的、特点鲜明的白发。皮耶拉也与丽塔一样,虽然在男性主导的领域工作,却有着无所顾虑的信心。她是一名电气工程师。“如果你坚持走自己的道路并且足够勇敢、不在乎别人的眼光,他们便会像看外星人一样看着你,然后避而远之。”皮亚拉微笑着说道。1960年,当她选择这条职业道路的时候,皮亚拉拜访了那时在罗马拥有一个实验室的丽塔。她回想起丽塔瘦弱的手掌,鸡的胚胎,还有一根列维-蒙塔尔奇尼用过的缝衣针,“它们在显微镜下看起来是如此庞大!”

屋后是一片被菩提树笼罩的草坪。从草坪上,我可以俯瞰整个小镇,找到从都灵来的火车的轨道。当列维-蒙塔尔奇尼住在那边时,阿斯蒂并非炸弹常造访的轰炸目标,但警报也会在英军战斗机经过时响起。1943年7月中旬,从这个农舍的位置或许能看到夜里一颗落在镇上的炸弹。

我走到一个高处,基诺·蒙塔尔奇尼指给我一条通向邻居房子的路,那是当这个农舍里家人太多时列维-蒙塔尔奇尼会待的地方。列维-蒙塔尔奇尼每天早上都会走过这条小路,经过葡萄藤、一些奶牛、山羊、绵羊和鸡群。她将都灵带来的显微镜和其他实验仪器安置了餐厅一角的窗前。她一直在那边工作到1943年秋天,直到阿斯蒂也不安全为止。

我们走到了屋里,在餐厅坐下。我们离列维-蒙塔尔奇尼摆放她显微镜的地方只有一臂距离。皮耶拉告诉我:“我记得所有我们一起常做的事。我记得我们一起去过的地方,她给我讲诉的故事。当我跟她一起旅行时,她知道她想说话时,我会听她。如果她不想说,就不必说。”皮耶拉微笑着回忆着丽塔对她说过的话:“‘你一直是我最好的旅伴。’因为我基本上不会打扰她。”

列维-蒙塔尔奇尼在战争中专注研究,在自己受到生命威胁的情况下研究细胞的死亡,对此我询问了皮耶拉的想法。她说,“工作给了她生存的意志。她为了那些不复存在的人们而工作——因为他们的生命在各处消逝。”

皮耶拉最近发现了1939年战争刚开始时丽塔与她姐姐从比利时写来的家书。她们那时在等待返回家乡的签证。这些信件反映了丽塔如何在战争中潜心研究,描述了战争开始时,研究使她短暂逃离绝望。丽塔写道:“我被神经传导的魅力深深吸引。它使我完全脱逃离了战争,让我深感震惊。”她的姐姐妮娜在她的信的间隙写道:“她在我旁边看书……真是太好了……她对研究充满了热情。”

当我回到北卡罗来纳大学的实验室时,我在列维-蒙塔尔奇尼战时的论文中找寻她卧室里做的实验的痕迹。就像典型的科学论文一样,这些文章的重点放在实验和结果。列维-蒙塔尔奇尼没有提到她的家,也没有提到她用来做纤维手术的缝衣针。我能找到的唯一线索来自1942年的一篇文章,因为它的工作场所似乎有些不同寻常。除了她的文章外,1942年卷的每一篇文章都提到了研究所在的机构,“布鲁塞尔大学医学院胚胎学实验室”、“列日大学组织学实验室”等等。列维-蒙塔尔奇尼的文章只写了一个词作为地址:“都灵”,没有研究所。我不知道科学家们在1942年阅读这篇文章时是否注意到了这处特别的省略。

二战结束之后,维克多·汉堡看到了她这篇1942年发表的文章。列维-蒙塔尔奇尼的结论证实了汉堡之前的发现——目标可以影响附近神经细胞的数量。但是这也表明了汉堡关于这个过程的猜想的错误。他邀请列维-蒙塔尔奇尼前往美国,来到他所在的圣路易斯华盛顿大学的实验室继续研究。

在那里,她发现即使在正常的、未经操作的胚胎中,也有许多无目标的神经细胞凋亡——比如在没有形成四肢的地方。而正常胚胎中凋亡的细胞是可以挽回的——如果在附近增加目标,它们便会存活。这进一步确认了在正常的神经发生过程中,许多细胞因为缺少目标而凋亡。汉堡清楚他对这项工作的贡献很有限。他对列维-蒙塔尔奇尼的结果表达了自己的想法和热情。但正如他之后报告的那样,“幻灯片上的实验和观察是由列维-蒙塔尔奇尼博士完成的。”他也接受了他的结果被证实错误。“这是一个退行性而非我所预测的进行性过程。”他在一次采访中说道。后来,列维-蒙特尔奇尼将他“为同事或学生取得的成就而感到由衷的喜悦”称为他的最佳特质。

1948年一个温暖的下午,列维-蒙塔尔奇尼与汉堡和他年迈的父亲共进晚餐。随后他们坐在圣路易斯的门廊下,撰写描述他们研究结果的论文。那时,列维-蒙塔尔奇尼已经发表了20余篇研究论文,但没有一篇是以英语写成的。那个夏天,她写下了多年前读到汉堡的论文时重新体会到清晰思维时的快乐。现在,就在1948年夏天他们下午聚会地点的不远处,列维-蒙塔尔奇尼在圣路易斯星光大道的走廊上拥有了一颗属于她自己的星星,与查克·贝里、斯坦·穆休和玛雅·安杰卢等名人齐名*。

*译者注

查克·贝里(Chunk Berry):美国吉他手、歌手和词曲作者,摇滚音乐的先驱者。斯坦·穆休(Stan Musial):前美国职业棒球大联盟球员,被誉为史上最稳定的球员之一。玛雅·安杰卢(Maya Angelou):美国作家和诗人,以叙述早年经历的自传闻名。

列维-蒙塔尔奇尼在1940年代的实验揭示,我们的大脑和脊髓得以在全身形成连接,是因为我们的胚胎充满了过多的神经细胞。据科学家们现在估计,胚胎中的神经细胞的数量大约过量了两倍。那些形成精确连接的神经细胞享有优先存活的权利,而剩下的会凋亡。这个过程看似非常低效,但它实际上是一个极其稳健的过程:没有形成连接的先天缺陷很罕见。即使你与生俱来就有一个多余的身体部分,它也几乎可以肯定会与你的大脑连接。事实上,生来便有多余的手指或脚趾的人可以证实这一点:他们的大脑也可以控制和感知多余的部分。很大程度上是由于这个过程,所有不同体型和外形的脊椎动物的神经系统都可以适应他们的身体。

列维-蒙塔尔奇尼卧室里的发现是人类对细胞凋亡精确塑造神经系统的认识的转折点。但细胞凋亡也不是塑造神经系统的唯一因素——后来的科学家们发现了还有另一些发挥重大作用的过程。此外,除了1940年代末的发现之外,细胞死亡还有更复杂的作用。但是,列维-蒙塔尔奇尼的实验为我们研究神经系统的塑造奠定了基础。

今天,几乎所有关于神经系统发育的教科书都有一章讲到细胞凋亡对于神经连接的作用。其中一些提到了列维-蒙塔尔奇尼战争期间在卧室里进行实验的勇气。但是,她在战时的发现几乎总是被归功于其他科学家们。

一本书将这个发现归功于1930年代的一位科学家,但他完全没有报告细胞凋亡。另外的书本将它归功于汉堡。一些书提到了列维-蒙塔尔奇尼,但仅提到她只是猜测缺少目标的神经细胞可能会死亡,然后将确切的证据归功于汉堡和她在1949年的共同发现——这事实上是她在卧室实验室里的记录数年之后。汉堡和列维-蒙塔尔奇尼本人的回忆对此可能也无济于事——多年以来,他们自己也混淆了这段发现史。他们都活到了百岁,都发表了一些关于自己所做的研究的声明,尤其是在晚年。但他们的声明与自己的发表记录并不完全相符。

我联系了编写教科书的科学家们,以确保我的发现的正确性。《身体和大脑》(Body and Brain)的作者戴尔·珀维斯(Dale Purves)告诉我,他从未阅读过列维-蒙塔尔奇尼战时所写的论文。《神经系统的发育》(Development of the Nervous System)的共同作者丹·萨内斯(Dan Sanes)也是这么说的。琳恩·比安奇(Lynne Bianchi)、比尔·哈里斯(Bill Harris)、大卫·普莱斯(David Price)——我联系的教科书作者中没有一位阅读过她的文章。但我很难指责他们。近几十年来,英语成为了科学研究的国际语言,而她战时发表的文章都是用意大利语或法语发表。在教科书初次出版之后,我才使用谷歌翻译阅读她的文章。而教科书涵盖了很多内容——包括上千的论文。“编写书本的时间非常有限。”普莱斯解释道,并发出了纠正错误的邀请,“我很想先让自己知道正确的事实,再在教科书上更正。”

我提出与这些作者们分享列维-蒙塔尔奇尼战时的论文。基于这些翻译,我发现在这些混乱的记录中,有一篇由另一位科学家麦克斯韦·考恩(Maxwell Cowan)详细撰写的历史文章,他已经阅读了每一篇论文并且了解了事实。我也同时分享了这篇文章。一些作者联系我说,他们已经起草了更正后的新一版的教科书。他们的回复让我想起了汉堡对列维-蒙塔尔奇尼对他的猜测的反驳依旧保持热情。当新的事实见光时,他坦然接受了它们。认识汉堡的珀维斯评论道列维-蒙塔尔奇尼战时的研究:“那是个了不起的时代,她也是个异常坚韧不拔的人。”

当列维-蒙塔尔奇尼到达华盛顿大学之后,她继续了在战争期间的研究:肌肉等目标组织如何与神经细胞交流,使得只有那些找到目标的神经细胞才能存活。这引导了她和斯坦利·科恩(Stanley Cohen)的共同发现——神经生长因子(Nerve Growth Factor),一种源自于目标组织的、使得神经细胞存活的分子。神经生长因子是科学家们发现的第一种生长因子。生长因子现在被认为在神经系统连接和癌症中发挥了重要的作用。1986年,由于他们发现的生长因子,列维-蒙塔尔奇尼和科恩获得了诺贝尔生理学或医学奖。

列维-蒙塔尔奇尼否认她一生中因为身为女性而在科学界受到歧视。但是,她的同事记得她奋力地捍卫过她自己在发现中的作用。获得诺贝尔奖之后,她成立了一个为非洲女性授予奖学金的基金会,并在2001年被任命为意大利议会终身参议员。1992年——距离那篇基于她在都灵卧室里的实验报告发表的50年后,她回忆起如何在战争之中专注实验,“当我珍视的所有价值都被粉碎时,”她写道,“答案也许就在于人类骨子里的不屈服——不论是对于个人、国家还是整个人类社会而言,正是这种与命运抗争到底的精神在支撑着我们的生活。”

原文:https://nautil.us/issue/108/change/a-lab-of-her-own

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Bob Goldstein(北卡罗来纳大学医学院教授)