本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:胖丁,编辑:madi,题图来自:视觉中国

住院部和员工宿舍隔着一扇铁窗,还有两扇上锁的铁门。但两个世界并没有因为冰冷的物理隔离而分割,它们依靠着彼此,边界可能是果冻状的。此时,被害妄想症男孩在铁窗后面用力向我们招手,大喊道:“你们吃晚饭了吗?你们一定要好好吃饭啊!”

医院附近遍布田野,种植的新鲜蔬菜是医院饮食的来源之一。

想起在精神病院的第一天晚上,我们还没和住院者们有什么交流,在白织灯的嗡嗡声下,他们一个连着一个排队吃药。回到员工宿舍,我呜呜呜地哭了,但这泪水不是因为伤心或同情,它是我揉成一团的情绪释放了出来,是在每个住院者身上都看到了自己的那种失去边界的复杂感受。

哭出来之后我就准备好了,接下来几天要与他们一起愉快玩耍,我们都充满了期待。

这是一家民办的非营利型小型精神专科医院,位于武汉的东西湖区,住院者总共约 100 人,其中有音乐老师、工厂工人、大学生、戒毒者、钢琴家、母女……也有很多是政府资助的低社保患病人群,如流浪乞讨者、孤儿等。

和住院者们交流玩耍像是在听不同频道的电台,他们向我们展示了可爱、清奇或充满恐惧的脑内世界。接收到了他们与众不同的信号的同时,我们也接收到了他们给予的温暖。

1. 阿明

被害妄想症男孩阿明皮肤白皙,黑眼圈浓重,圆圆脸蛋上的表情总是带着些怀疑和恐惧,在他的世界中,他是新冠病毒的罪魁祸首,他的家人因为他而深受迫害,刚开始交流的时候,他时不时就会和我们说:“你们刚刚是不是在说我的坏话啊,你是不是来调查我的记者啊?我的家人真的是好人,不要伤害他们。”

更加熟悉后,他对我们产生了信任,凑到我耳边偷偷说出他的秘密:“你知道吗姐姐,别跟别人说哦,但外面的小鸟知道我在想什么,每当我害怕的时候他们就消失了,但每当我心情好的时候他们就会开始唱歌鼓励我。”

虽然身陷于无法自拔的怀疑和痛苦,也无法控制地每隔几分钟就询问自己和家人的安危,阿明却从不将他的恐惧转换为对他人的攻击,他总是不吝啬地分享自己的零食给其他的住院者,向我们介绍其他住院者时用的也都是夸奖的词语,“他虽然看起来很凶,但他其实是很好的人”,“她特别可爱,总是很开心的样子”,“他之前是流浪者,很可怜的,但他特别善良。”

每次我们下楼离开住院部的时候,他都会在楼上大声祝福我们要开心要幸福。

2. 小哑巴和大哑巴

住院者中有两位无法说话的精神分裂患者,大家称她们为大哑巴和小哑巴,大哑巴头发花白,害羞内向,脸上总是带着些哀伤;小哑巴看起来中年,活泼开朗,对任何人都没有防备,总是带着热情的笑容,有着无尽的表达欲,却无奈没有表达的出口。她们在医院用手语交流,像是姐妹,亦像是母女。

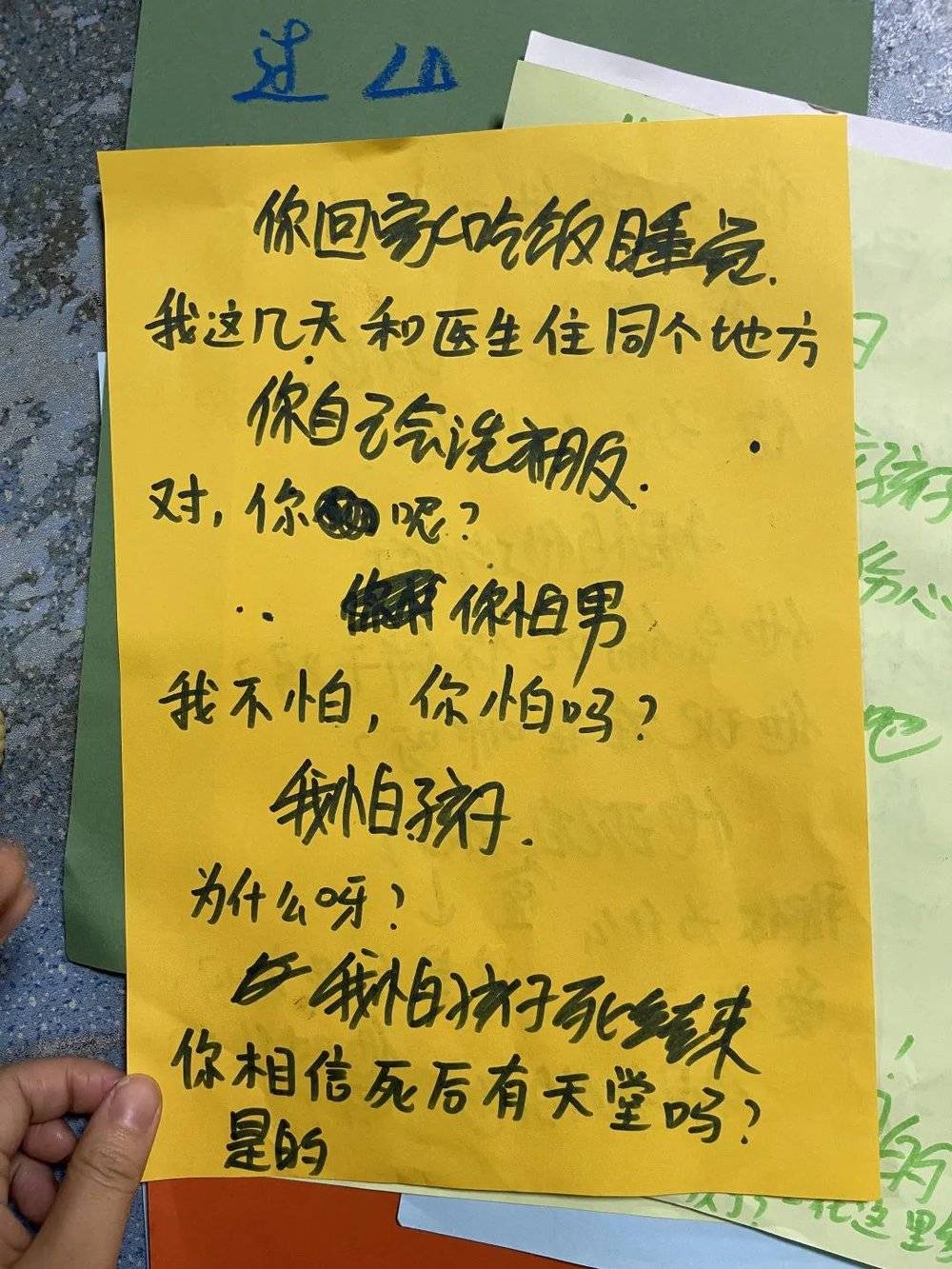

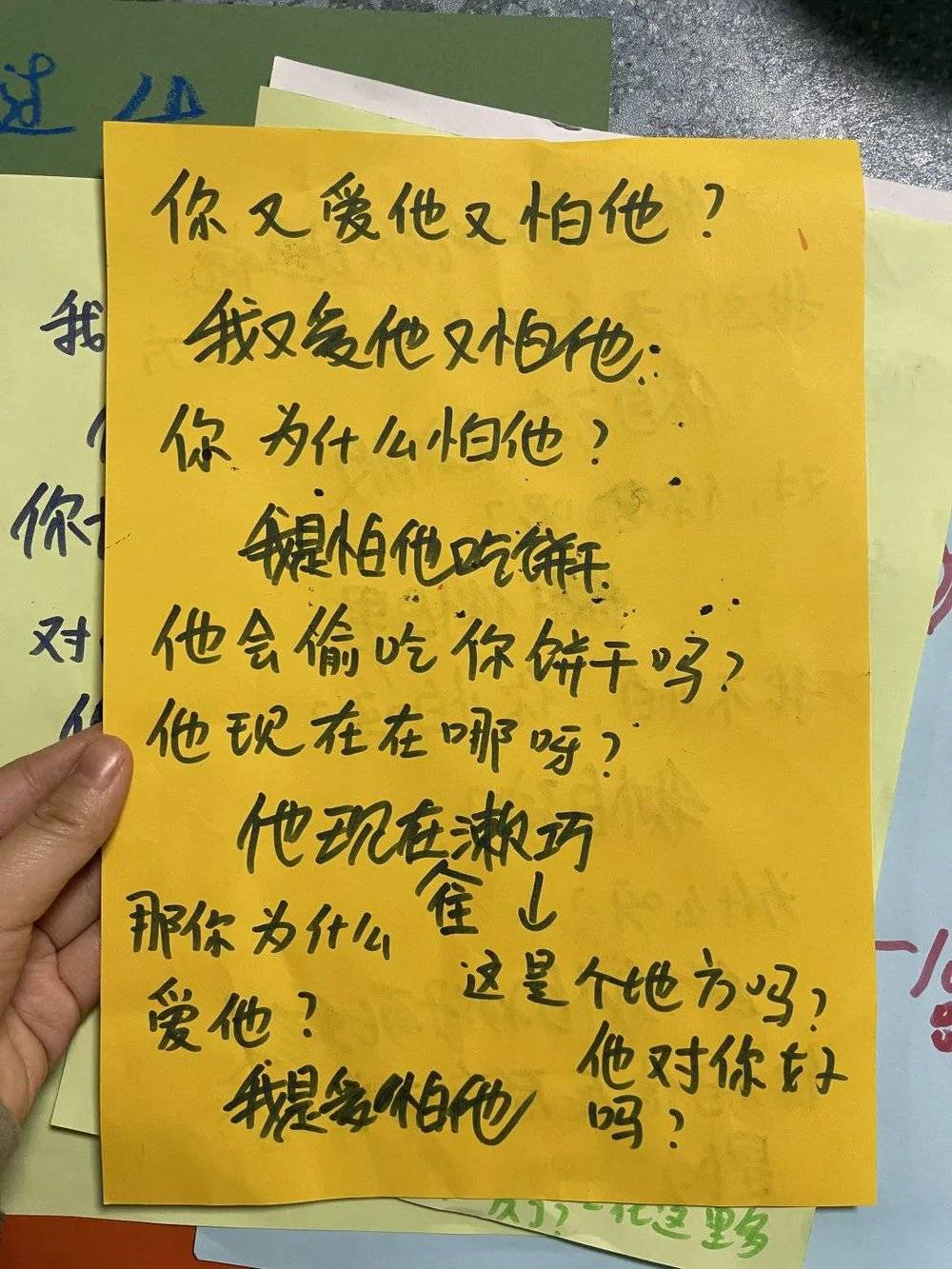

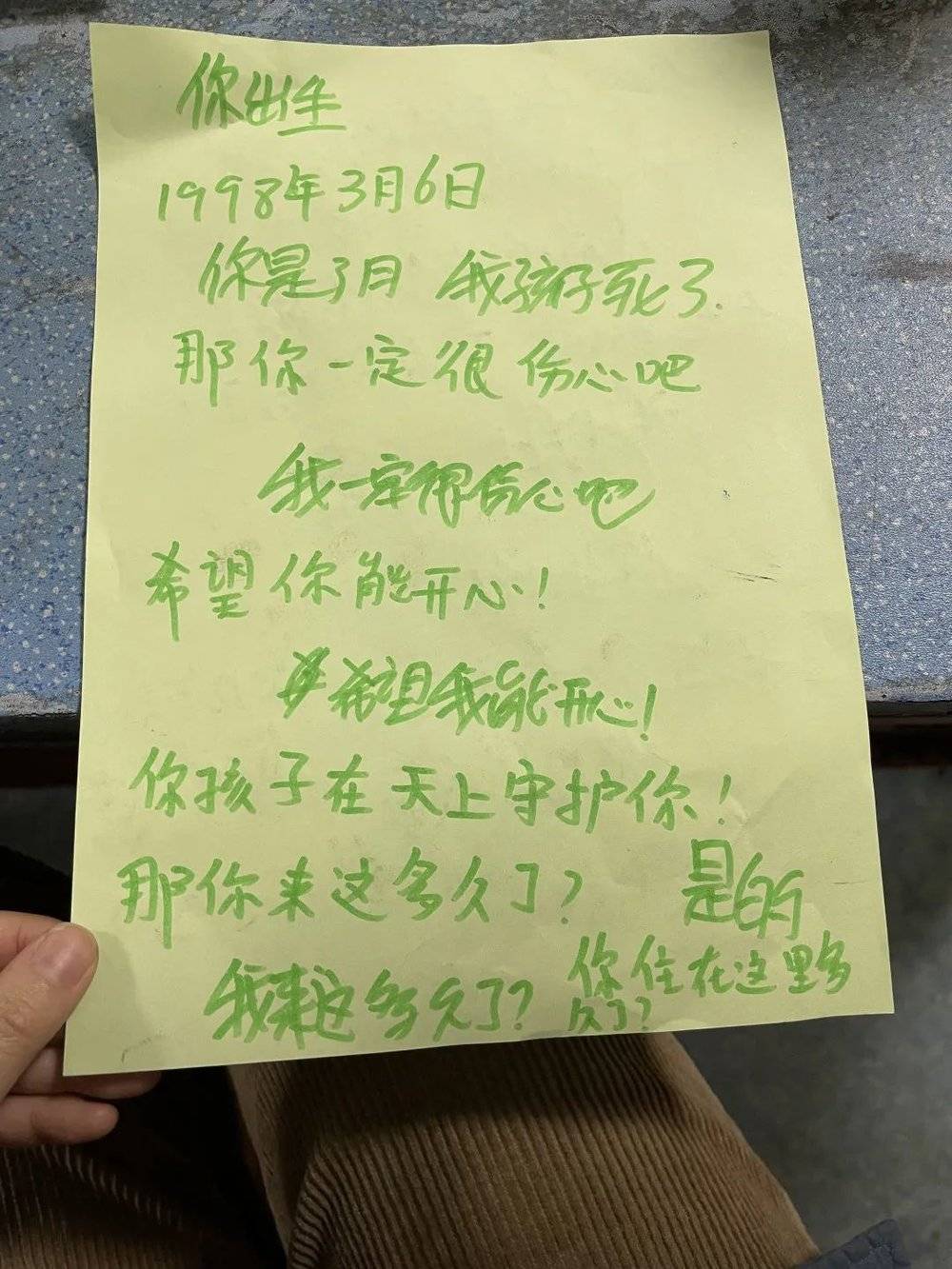

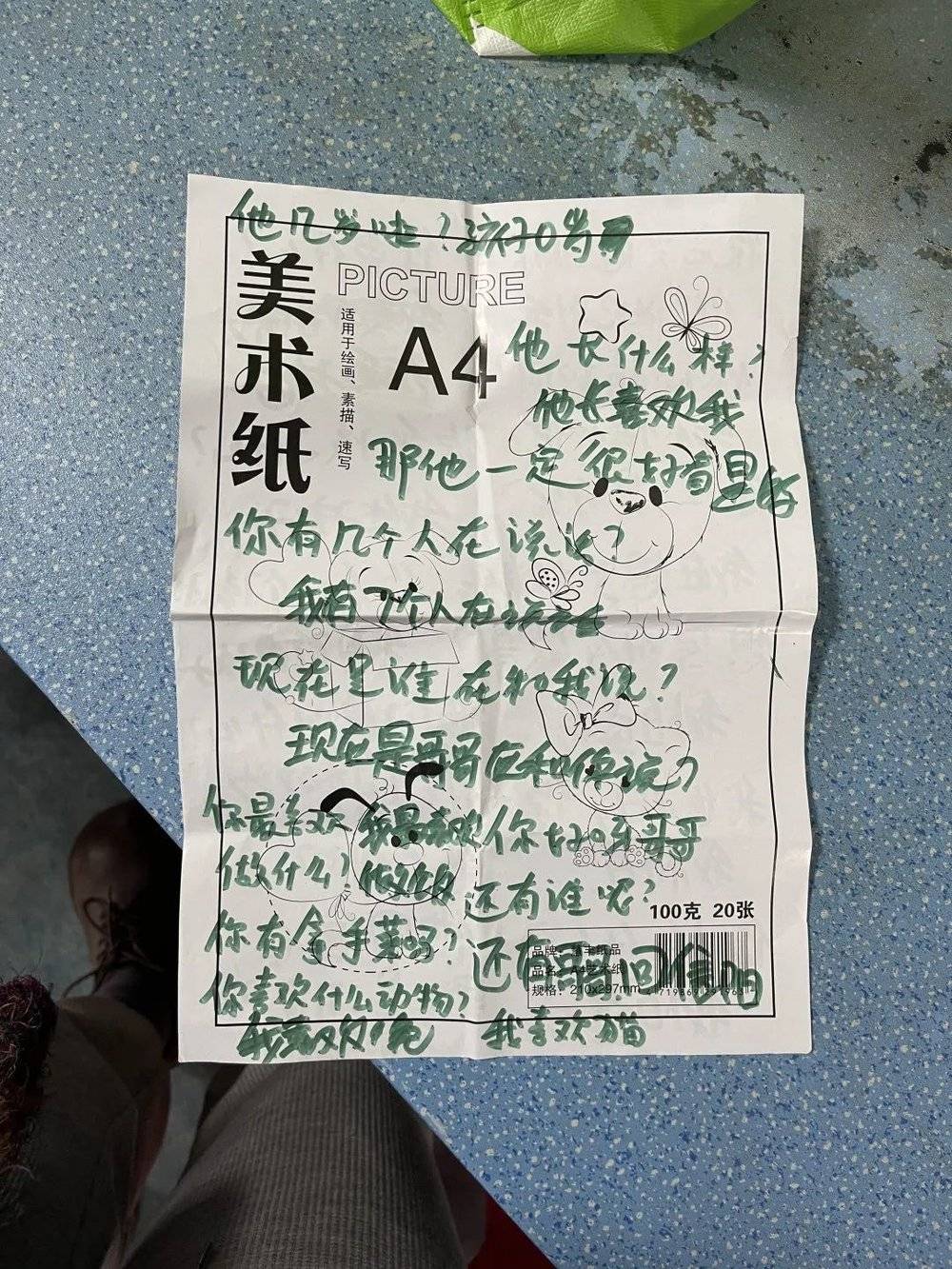

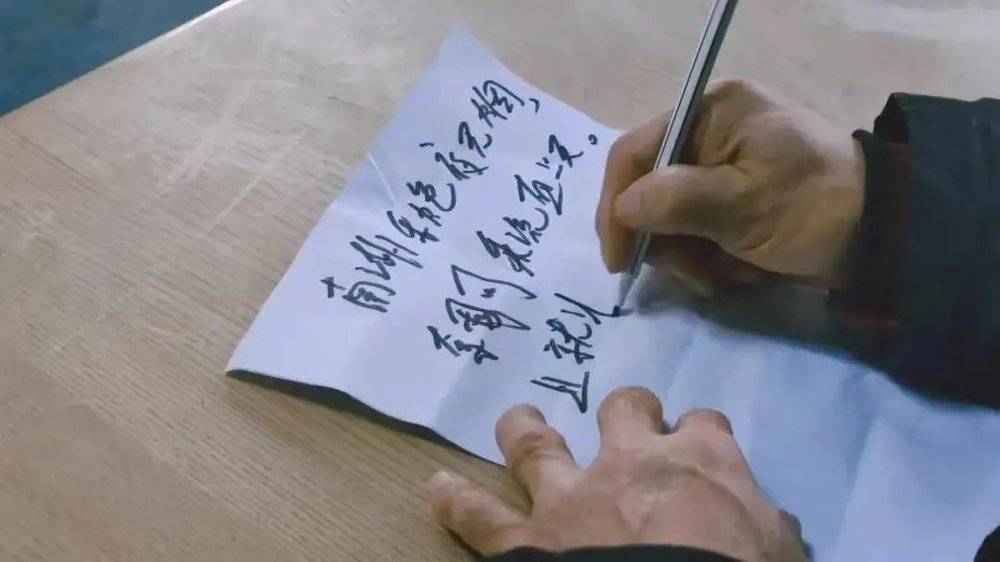

小哑巴通过写字和我们交流时,我们发现她同时活在很多个平行世界的碎片中,有的世界里她的孩子刚出生,有的世界里她的孩子 20 多岁,有的世界她的孩子去世了,有的世界里她和另外一位住院者疯狂相爱,有的世界里她和雷锋相爱……

小哑巴神奇的脑内世界和丰富的表达欲也会通过绘画展现,大家一起画画时,她总是用简单的几笔就能精确传神地画出他人的特征。

3. 小兔子

鱼蛋:“他们最需要的就是睡眠,一旦缺失了睡眠,精神状况会变得糟糕,变得难以控制”,朱院长一边陪同我们前往活动室,一边说着。这是我第一次走进精神病院,沿着楼梯抵达三楼的活动室。我将尤克里里拿出,与他们一同歌唱,音乐打开他们的同时,也打开了我。我们通过音乐产生了一条通道。跳舞时,我触摸他们的肩膀,牵起他们的手;我感受他们的皮肤,他们的温度,这些都像意识的河流,顺着我的手,从手心处钻进我的身体里,流进血脉中,游荡着,游荡着。最后消散。它们并不能传递实质,只能传递一种意识,这种意识无法用文字或语言去描述。作用到我的身体上,就是——即便我全程戴着口罩,他们也依旧能看到我在笑。

没有一丝怜悯,没有愤怒悲哀,没有什么宏大的情感,就只是真实的感知当下,感受他们鲜活的脸。

土土木:第一次在精神病院过圣诞节……噢,好像也不是第一次。因为我也是一个双相情感障碍病人,俗称躁郁症。每次都是冬天发躁狂,所以圣诞节、春节,我在武汉精神卫生中心过了几次了。不同的是,这次我是作为志愿者前往。

圣诞节那天我们整理了自己带的礼物和零食之后,大家终于见到了病人们,对我来说是病友啦。我对病友们的状态其实很了解,好多看起来跟正常人无差,曾经也能正常的工作,有着厉害的技能。他们大部分是完全能回到正常生活中的,但是因为出院会受压力影响,再次发病的几率增大,没有监护人监管,所以他们可能大部分都得一直待在医院里。没有人比我更知道,他们最想要的礼物到底是什么,见到家人朋友,出院重新获得自由。可是……目前的条件并不允许。

活动最后,我们和院长聊了很久,我跟院长说了我的病,我做的公众号,等公众号做起来,我想科普双相情感障碍,假如没有监护人同意我们就得清醒地住医院里度过余生——我试图为改变这个残酷的现实出一份力。院长很温暖地对我说,“你现在恢复的很好,做的事也很好,继续加油改变大家对精神病的固有观念,会变好的。”

对我们来说微不足道的东西,对病友来说是如获至宝。我暗自决定了以后要做长期志愿者,在大家还不能出院的时候能带给他们一点点开心,希望大家都能开心,希望精神病人能渐渐消除掉病耻感,大家能够接受,我们其实也是正常人,只不过和得了胃病、糖尿病的病人一样,只是病的是大脑,但是吃药,有好多人就能跟正常人一样工作生活,为社会建设贡献自己的一份力量。我们没做错什么,为什么每次出了伤人事件,大家都会说肯定又是精神病犯事,就想把我们禁锢在医院里,一辈子不让我们出来。说实话,干坏事的坏人比发病状态的精神病人伤害人的数据要大得多,但是太多人想假装是精神病人免除刑事责任而已。我们大部分也是善良的人,甚至发病状态不想伤害别人就只能伤害自己……

我想,终将有一天,我们能大大方方地介绍自己的病,不会有人因为我们是精神病人选择不再来往,不用担心自己会因为没有监护人而住一辈子医院,不用考虑如果真的要住一辈子院,那个时候是吃安眠药离开,还是选择在医院里熬下去,连死都死不成。

冰哥:精神病院是一个小的社会。

尾声

在医院的我们和医护人员同吃同住,也更好地从他们角度了解了这家精神病院。

朱院长告诉我们几乎每位病人和他们的家人都有病耻感,这当然也直接反射了社会对精神病人的态度。精神病院这词总带着负面的社会意义,封闭的、压抑的、神秘的、不愿讨论的、失去自由的、失去人权的。社会对精神病人的态度也总是恐惧、嘲笑,或是不理解。就算是更为接纳的态度中,也多少带着猎奇亦或怜悯。

但对于每天和住院者们朝夕相处的医护人员来说,他们和住院者之间则是真实且亲密的关系,有的时候像是在照顾孩子,这并不是指他们认为自己比住院者们更成熟,而是说在医院里,情绪和思维的表达不受社会习以为常的规训,人性多元的面向往往更加真实外露。在医护人员眼中,住院者们真诚、单纯、也脆弱,他们比起常人能更直接地表达爱与恨,也更需要大家给予他们爱。

这让我想起佛教中的一些说法中,僧人流浪时即使极度挨饿也不能自己购买食物,需乞讨斋饭,这其实是度人,即你让他人拥有了慈悲的机会。和住院者们的朝夕相处也是珍贵的,他们给予我们温暖的同时,也像僧人一般让我们拥有了给予爱的机会。

在此之前,提到精神病院,我想到的是精神病和社会的学术思考,也对社会的异化和不公有自己的评判。但在精神病院的这几天,我发现自己并没有去思考精神病、病院和社会的宏观关系,亦不想去评判结构性的权力资源分布,我回归了自己的感受。

我感受到的是不同的小世界,纯真的、恐惧的、压抑的、放松的、绝望的、充满希望的、混乱的、简单的……这些小世界碰撞时,住院者们之间抢零食引发了矛盾,身心疲惫的医护人员对住院者的哭闹失去耐心,我们对于住院者突然的身体接触不知所措……

但当这些小世界交融时,阿兹海默的老奶奶为精神迟缓的男孩擦去泪水,医护人员的出现让焦虑不安的患者平静了下来,我们和住院者们一起开心地蹦迪、画画、运动、玩音乐,交流我们彼此的爱与恐惧……这些温暖的人与人之间的连接,是这次精神病院之行让我留下的最深刻的印象。

我想这也是人性最接近神性的地方,即爱与被爱。

本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:胖丁,编辑:madi