没人能看懂

却一举成名

几百册古书和卷轴铺天盖地,巨大的书页悬挂在天花板上。

而当我细细察看书上的内容,却发现里面没有一个认识的文字。

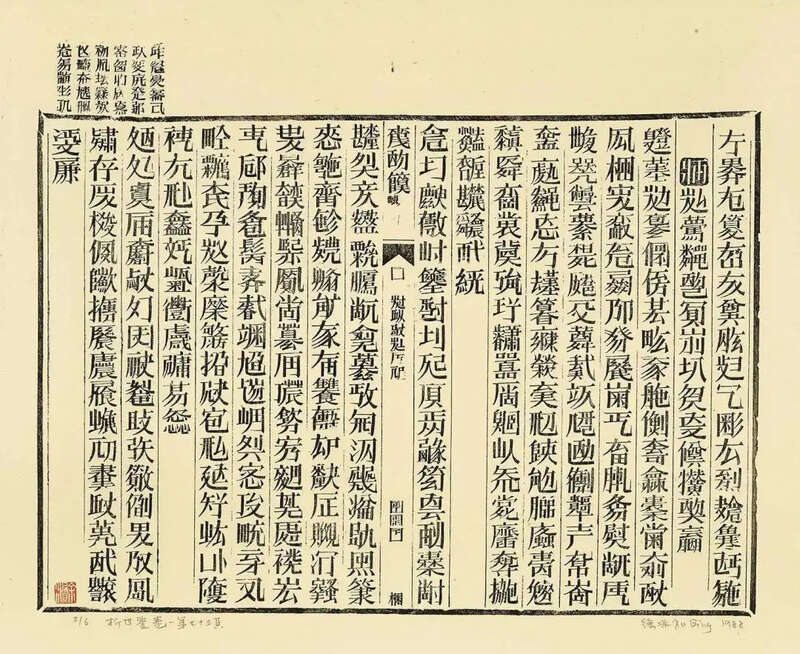

这是中国最有国际影响力的艺术家之一徐冰用4年时间创造的4000多个“伪汉字”,看上去酷似真字,却没有任何含义,就像读不懂的“天书”。

自1988年问世以来,《天书》第一次在上海展出。33年后的今天,它的四周依然围满了迷茫的观众,用眼神彼此试探:“你看懂了吗?”

这本无人能懂的书,一直深受海内外的热捧,应邀在世界各地展览,几乎是中国当代艺术中被讨论最多的作品。

今年2月,甚至有一枚被命名为“徐冰天书号”的火箭在中国发射。火箭外部印满了《天书》中的假文字,让人联想到神秘的外星文明。

虽然发射以失败告终,但《天书》的知名度和影响力不言而喻:何止是“世界级”,简直就是“太空级”的了。

在国际艺术界,徐冰始终是中国最鲜明的一面旗帜,各种大奖拿到手软,还是首位获得美国创造性人才最高奖“麦克·阿瑟天才奖”的华人。

拍卖会上,他的作品总会成为众人争抢的对象。《新英文书法》《鸟飞了》都曾拍出1000万以上的高价。

最近,他的个展《徐冰的语言》正在浦东美术馆举办。

我见到他时,他正在给观众做导览,穿着一身黑衣,戴着标志性的黑色圆框眼镜,微卷的头发花白了大半,讲话慢条斯理,有种儒雅温吞的书卷气。

在美术馆里走了一小时后,他有些不好意思地自嘲道:“大家都觉得烦了吧,‘这人怎么那么多作品啊!’”

而他更爱自嘲的,其实是自己的艺术家身份。创作了连自己都看不懂的《天书》后,他一举成名,却总是说,“不要太把艺术当回事儿。”

01一个人,花了四年时间做了一件什么都没说的事

让徐冰一炮而红的《天书》,完全起源于一个偶然而疯狂的念头。

当时的徐冰还在中央美术学院读研,有天胡思乱想,突然决定要做“一本谁都读不懂的书”。

因为这个想法,他激动了好几个月,整日泡在图书馆里翻阅古籍,跟着《康熙字典》研究汉字的构字规律。

中国通用字总共只有3000多个,徐冰却造出了了4000多个不存在的“假字”。

为了让这本书尽可能显得真实、庄重,他认真挑选纸张、开本,又花4年多时间手工刻制了每个字的活字版编排印刷。

那段时间,徐冰进入了一种苦行僧般的生活状态。除了在中央美院教素描课以外,他几乎取消了所有活动,每天把自己关在一间小屋中,刻字刻得手腕剧痛,让当时因肺癌住院的父亲心疼不已。

但徐冰却很享受这个过程。《天书》制作得越精美,产生的荒诞感就越强。“大家会觉得,这么漂亮的书一定告诉了我重要的内容,但其实它什么也读不出。”

80年代首次展出时,《天书》在国内掀起了轩然大波,有人批评它是“鬼打墙”。很多知识分子也觉得不舒服,“一些老教授、老编辑来过很多次,就为了强迫症似的找出哪怕一两个真的字。

有意思的是,当这件作品来到国外,它又收获了另一种视角的反馈。

当《天书》在美国一所大学展出时,“日本留学生以为这是韩国文字,韩国留学生以为是日本文字,美国学生以为这是真的中国字,中国的留学生以为是古代文字。”

“在大家都无法解读的伪文字面前,所有的人都变得平等了,因为大家都看不懂。”

《天书》出名后,很多人开始用高深的理论剖析和解读徐冰的假文字,其中最常提到的就是德里达的“解构”主义。

徐冰不懂什么是“解构”。因为说的人太多了,他决定把这个理论搞清楚,“否则自己都觉得不好意思”。

但他至今还是没能把德里达的书从头到尾读完过,他觉得这些学说绕来绕去的,“把本来简单的事情弄得有点复杂了”。

他更喜欢将自己的作品概括为,“一个人,花了四年的时间,做了一件什么都没说的事情。”

02从口香糖包装纸到《告白气球》

如果说《天书》无人能懂,那么徐冰的另一代表作《地书》,则是谁都可以读的书。

大约从2003年开始,徐冰在世界各地做展览,许多时间都是在机场度过的。无聊的时候,他注意到了机场里的各种指示符号。它们用图像就能告诉来自世界各地的人,怎样完成复杂的登机程序。

有一天,徐冰看到口香糖包装纸上的几个小图,简简单单就表达出了“请将用过的胶状物扔在垃圾桶中”的意思。他突然想到:“既然只用这几个标识就可以说一个简单的事情,那么用众多标识一定可以讲一个长篇的故事出来。”

从那时起,他开始通过各种渠道收集、整理世界各地的标识和符号。那是网络表情才刚刚兴起的年代,素材远不如现在的emoji这样丰富。经过7年的推敲和调整,这本书才得以完成。

《地书》出版后,令徐冰颇为得意的有两件成果。

一是这本书大约已经有了10个国家的版本,而在任何地方出版都不用翻译;二是它很受孩子的喜欢,“大人看时要琢磨,而孩子一看就明白。”

“我喜欢它的概念,它是超越地域界限、超越文化等级的。只要你参与当代生活,就可以读这个书。”

随着标识符号的迭代,《地书》也在不断更新。这次的展览上,徐冰特意介绍了他和周杰伦合作的《告白气球》。

每句歌词都匹配了对应的表情,让年轻一代的观众一下子来了兴趣。

从谁都读不懂的《天书》,到谁都可以读的《地书》,徐冰一直有着“普天同文”的理想,他希望自己的艺术不拒绝任何阶层的人。

“事实上,这两本书截然不同,却又有共同之处:不管你讲什么语言,也不管你是否接受过教育,它们平等地对待世上的每一个人。”

03两种文化一种文字

徐冰并非天生的当代艺术家。

他的父亲是北大历史系主任,母亲在北大图书馆学系任教,徐冰从小就接受着很传统的教育。

小时候他学画画,最喜欢的画家是法国的米勒和中国的古元:都和农民有关。在徐冰下乡期间,他也经常给当地的村民画肖像。

有一次他把画拿给老农看,没想到对方很生气,“他嫌我把他的脸画了这么多黑道道。我解释这是艺术,他说什么是艺术,便更生气,恨不得要打我。”

从那时起,徐冰开始思考一个问题:是把艺术和表现艺术技巧放在首位,还是把所表现的对象放在首位?

也许也是这段时期的人生经历,让他更希望自己的作品是亲切的。

大学考入中央美院后,徐冰学习的是版画专业,后来又留校教授素描。如果不是机缘巧合创作了《天书》,他可能并不会打开当代艺术的大门。

1990年,徐冰应邀前往美国。刚来到异国他乡,他的语言水平还很差,“就像思维已经是成人,但表达能力却停留在幼儿,发生了错位。”

生活在两种语言的夹缝中,让他想到对英文也做一些实验,最好是能将中英文结合在一起,但一直苦于找不到方法。

有一天,他走在曼哈顿的街道上,看到了一个独特的酒吧招牌,上面的英文不是从左到右横着排列的,而是打破了常规结构,将字母写成一堆。

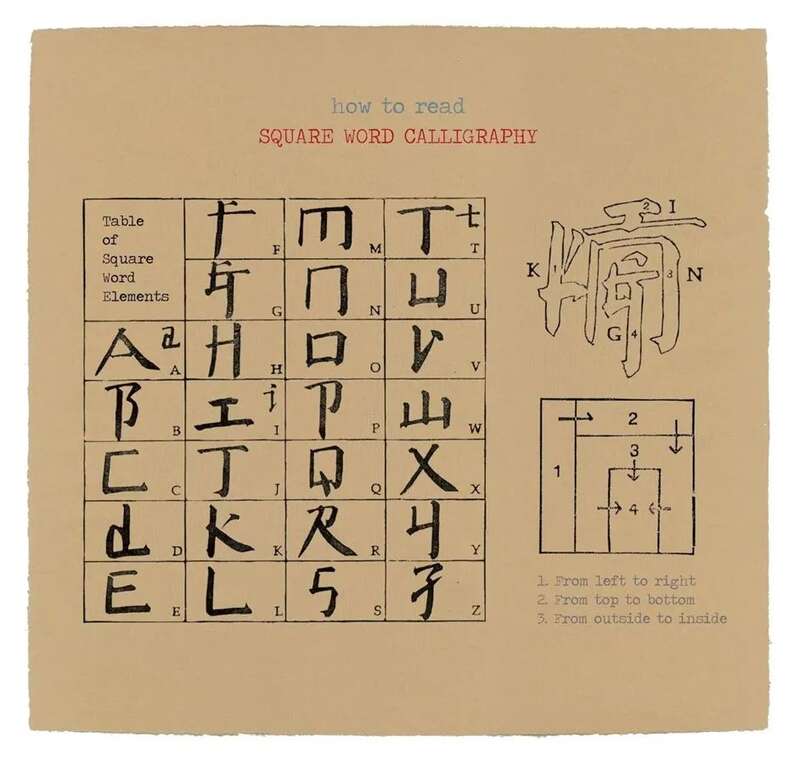

这种书写形式,给了他创作《英文方块字》的灵感。

他将英文的26个字母,进行了一些外观和笔画风格的变化,使它们看起来就像是中国的汉字书法。

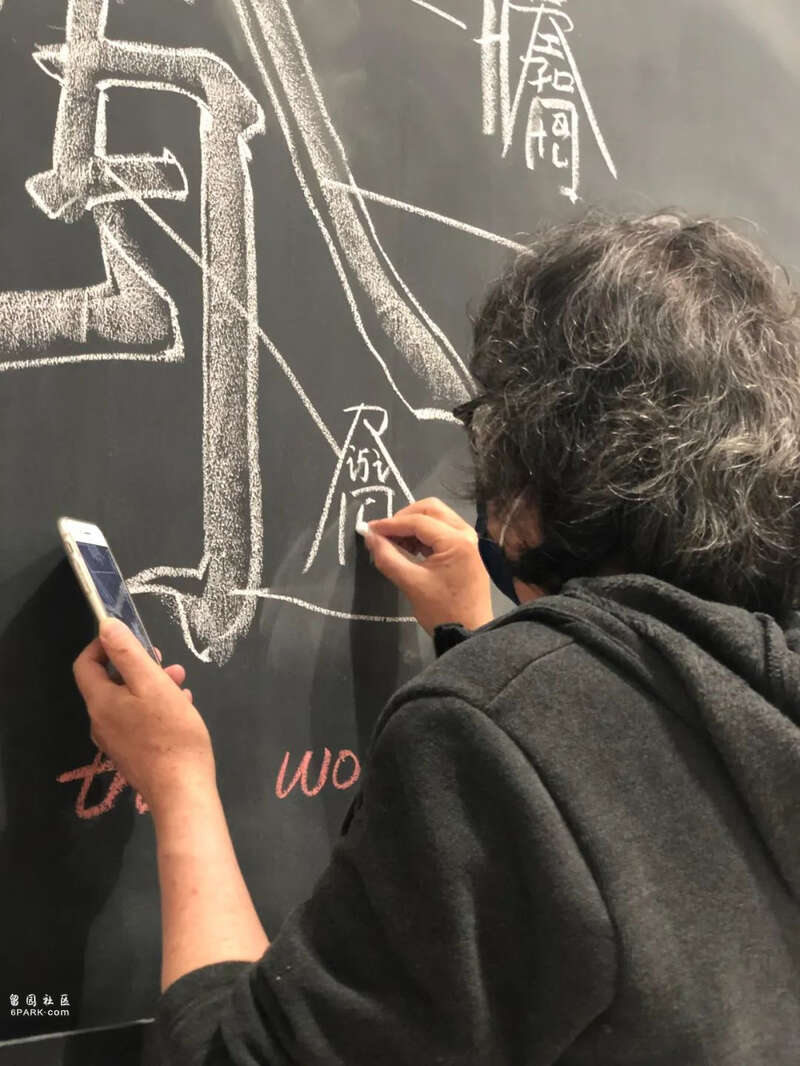

作品在美国首次展出时,因为深感当代艺术和普通人之间的鸿沟越来越大,徐冰特意设置了“书法教室”,希望每个人都能够参与进来。

教室中摆满了课桌椅、黑板、毛笔和练字本等教具,观众入场后,可以按照字帖“教材”学习神秘的中国书法。而最终,他们会发现写的其实正是自己的文字:英文。

书法教室欢迎每个人走进去尝试。“最后他们会发现,这是我自己可以读的文字啊,就会有特别惊喜的体验。”

书法教室先后在世界上四五十个地方展示过,所到之处,总有意料之外的反响。

不少学校向徐冰购买《英文方块字书法入门》的教科书,希望开这门课,拓展孩子的思维;很多机构找到徐冰,希望他为他们公司题字。

徐冰还曾收到澳大利亚教育部的一封信,希望授权将英文方块字纳入他们的“智商测定系统”中。

甚至还有一个东南亚老板,在公司面试新员工时,会用英文方块字给应聘者出考题,从而判断这个人的思维是否活跃、有没有幽默感。

徐冰很喜欢自己的作品能在美术馆之外有实用价值,而不是小圈子里的游戏。

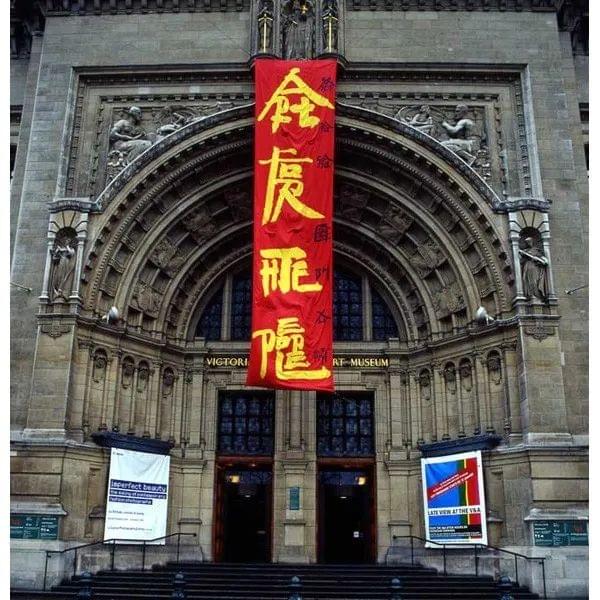

1999年,为了庆祝千禧年的到来,徐冰受纽约MoMA之邀,制作了以英文方块字书写的条幅:“Art for the People(艺术为人民)”。

醒目的红底黄字,正是中国国旗上面的两种颜色。作品大约有4层楼高,挂在博物馆门外,吸引了很多人驻足。

徐冰从不讳言在中国的成长环境对自己的影响,这句似乎有些过时的宣传口号,在他看来,却塑造了自己的价值观和理想。

“‘艺术为人民’是一个具有普世价值的理念,这一理念在任何时代、任何地点都是有价值的。”

04用垃圾做凤凰用监控拍电影

2008年,徐冰接受了母校中央美院的邀请,回到中国出任副院长一职。他的创作也渐渐从文字语言的实验转移到了其它形式。

《凤凰》是他回国后的第一个作品。

当时的中国正高速发展,光鲜的现代化建筑与建筑工人简陋的工作和生活条件之间的反差,让他深受震撼。因此萌生了灵感:运用建筑垃圾、工人的生活用品等,创造一对巨大的“凤凰”。

“凤凰”的每一块材料都被劳动者的手触碰过,它们虽然伤痕累累,却自带尊严。

同样观照社会现实的作品还有《蜻蜓之眼》。他搜集了大量监控视频,串联剪辑成一部81分钟的电影。

这部被称为“影史上没有过的电影”,全程无摄影师和演员参与,所有素材来自无处不在的监控录像。

《蜻蜓之眼》和《凤凰》在观念上一脉相承。在现实世界,建筑垃圾会被清理,影像垃圾会被删除。而徐冰注意到了这些我们从未多看一眼的人和物,将普通人的故事组合起来,形成了可以引人思考的作品。

在徐冰身上,我们很少会看到高高在上的批判和说教。他为每一个普通人创作,也欢迎我们进入他的世界,用自己的方式解读他的作品。

在他导览的过程中,美术馆里有很多游客正在和展品合影打卡,这似乎已经成为了许多人观展的必备流程。我问徐冰怎么看待这种现象,他无所谓地笑了笑。

“当代艺术变得越来越复杂,负担越来越重。如果有的人要从我的作品中获得打卡的特殊环境和娱乐性的东西,我觉得也挺好的啊。”