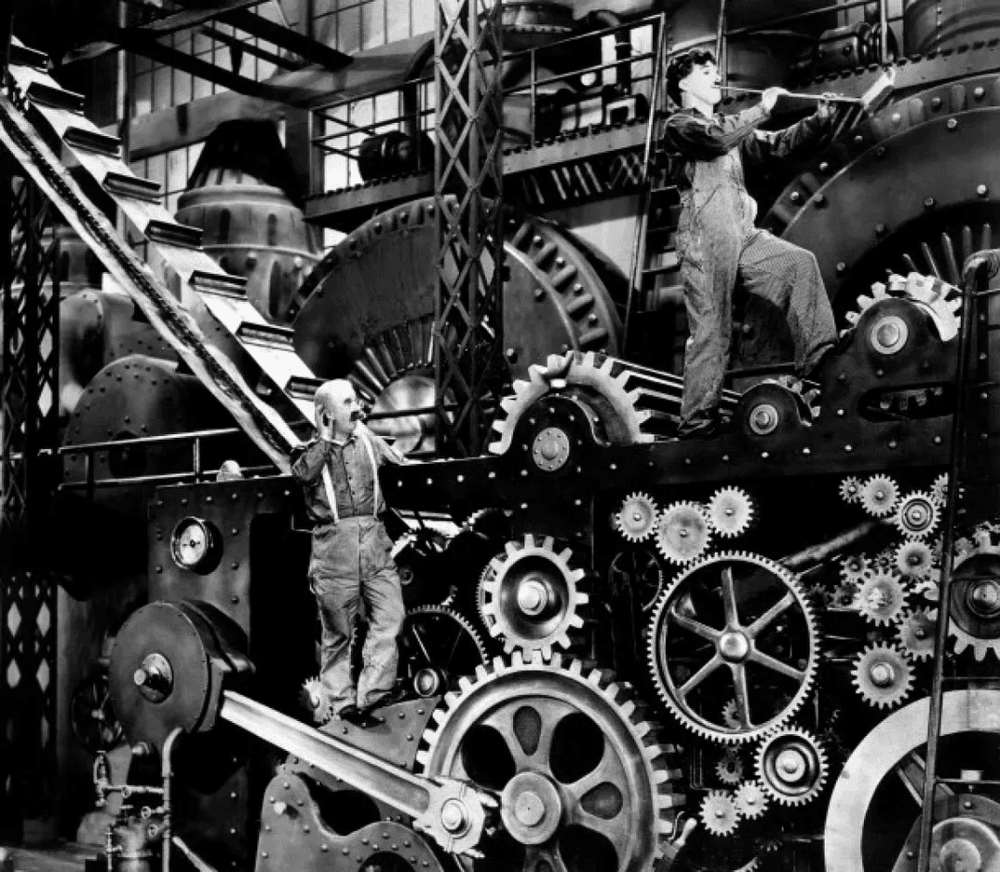

本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),主播:Lisa,对话:狐狸、小有耳、Veronica,编辑:璐璐,原文标题:《我们在“工作”与“消费”中是如何被物化的,又该如何与系统博弈?》,头图来自:视觉中国

在工作者和消费者这两种身份之下,我们似乎一直在经历着挣扎与阵痛。

不论是“打工人”的自嘲,还是“摸鱼学”的盛行,都让人觉得在工作中寻找意义或价值这件事在今天是不合时宜的。在一次次“打卡”、“拔草”和“自我犒赏”的激情之下,我们又反复陷入一种自我拷问的虚无之中。为什么我们在工作中难以获得意义感和尊严?为什么我们在消费之后总是感到空虚和不满足?

和几位近距离观察企业的咨询顾问对话之后,我们发现“数字基建”改变了我们的认知模式,“资本运作”改变了我们的信任基础,“赢者通吃”创造了鱿鱼游戏一般的日常规则,而“消费主义”正在侵蚀我们的感知力和创造力……而纵然这是一个十足的“坏世界”,我们自己的空虚也是难辞其咎的——“我们所拥有的东西总是被接下来所欲求的东西贬低。”

如何摆脱焦虑,如何与这个系统对抗?我们有一些“浪漫”的想法。“一个坏世界,就是人人明知故犯的世界。”我们总是期待有人把这个系统变好,自己就可以践行一种意义感和收益平衡的工作,然而事实上,改变这个系统是无比艰难的,而我们每个人随时随地都有可能面临艰难的选择。

一、从数字化到赛马制度,企业正在发生什么变化?

Lisa:

从 2019 年的“996 是福报”,到后来网络用语“打工人”的流行,困在系统里的外卖小哥、拼多多员工猝死引发关注,再到微信群里流传的大厂工作时间共写文档,可以说当今作为工作者的年轻人和雇主、企业之间的矛盾呈现出了激化的趋势。

除了外部宏观的因素,从企业的角度来看,是不是在过去的五到十年间,在组织结构、模式等等方面也发生了一些变化,让在其中工作的个体有了更紧张的感受?

Veronica:数字基建排除了难以被量化的东西

我最近在看许纪霖的《脉动中国》,里面总结,资本主义是两个制度的组合。一是会计制度,也就是这两年非常流行的 ROI,一切都讲究投入产出;另一个是非人格化的人员管理,也就是按照分工的管理机制。

我认为 ROI 最大的问题是,在构建这个模型的时候,容易把很多复杂的问题简单化。例如在建模的时候,我们能去追踪的就是比较简单的、能被数据化的东西,很难把一些无法被量化的东西计算在内,比如人的热情、自制力、创意,都被搁在了系统之外。建模本身具有失真性,同一件事情可以有很多不同的建模方法。

互联网行业甚至所有企业都在讲求数字化,这样的基础建设导致这几年可获得的数据量变多了,互联网的数据追踪能力变强了,而且每一个人对自己的数据量化也在增强。过去,我们调动身体本身的感知去判断好或不好、睡眠是否充足,现在则是利用 Apple Watch 来记录睡眠时间、步数, 借助 APP 来告诉我们结论。这是整个基建带来的一种状态。

狐狸:大家对分析维度并不满意,但庞大的系统难以修正

这种数字基建,大到财务数据、GDP数据,小到走了多少步、脸色看起来怎么样、皮肤诊断数据等等,甚至影响到了人的亲密关系和社交的问题。因为它把人与人之间的感受,从一种感受模式变成了一种分析模式,换言之,我们全是数据化的人。而分析总是失真的,所以你看到的总是失真的东西。

我看到的变化之一是越来越多的人对于现有可衡量、可分析的维度并不满意。大家都知道它是不合理的,而且明显感觉到这些指标的简陋,但是不知道从哪下手去修正它,因为这个系统太庞大了。

以我曾经经历过的一次产品创新为例,和我们一起合作的甲方工作人员,其实非常在意产品创新里的一个特别细微、感性的感受,甚至前期论证也证明,这种感受既是一个差异化的做法,也能够呈现这个公司本身的一些优势。但问题是我们找到的这些创新点,但凡无法用数字衡量的,最后没有一个得到落实。

小有耳:扁平化之下的赛马机制派生出了新的“卷”法

我想引入一个对于大多数人来说都更加熟悉的话题——科层制和扁平化。在互联网公司最大势的时候,所有人都觉得这个新兴行业非常好,因为传统的国企,甚至外企都是非常科层制的,科层制会造就类似官僚主义的问题,而互联网普遍都采用扁平制。比如说飞书这类协同软件,允许最基层的员工 at 公司的 CEO,和他们直接沟通。

互联网的扁平化语境看上去为“干实事”提供了更多可能,但实际上它仍然对人产生了非常多压榨,比如说很多大厂都会有内部的赛马机制:同一个项目,所有人都做,在赛马中谁赢了,谁就是最厉害的,就能拿最高的年终奖。

在扁平化的制度下派生出来的这种新的组织生态和工作方式,一定程度上给人带来了一些自由,但与此同时也派生出了新的问题,就是“自己卷自己”,从一种阶梯式的卷变成了扁平式的卷。

Lisa:范式从“精耕细作”变成了“圈地运动”

我觉得有一种范式的变化,早些年我做咨询工作的时候,往往是在一个行业已经发展到相当高的水准之后,要更加精耕细作。就好像一条老街上已经有了一些老字号,我们会思考如何做得更好,让我的顾客对我更满意,让雇员可以更长期地和我们一起发展。

但是后来我发现已经没有人去看老街了,因为太小了,另一边则有一个新大陆。资本和企业家更看重的是,在这块新大陆可以圈到多大的地。互联网这种吞金兽式的赢者通吃的模式,就是一个鱿鱼游戏的状态。在这样的一种新的游戏规则之下,哪怕是这些企业中的高层,也是很没有安全感的。

二、长期主义的缺席之下,“向善”面临的阻力

小有耳:个人使命与平台使命的分离

这让我想到最近在做的一个项目,我接触的互联网平台比较多,他们如今面临的问题就是“资本主义人人喊打”的境况。但是在做互联网平台内部使命寻找的过程中,我们发现没有一个人觉得平台的使命是自己的使命。在平台最核心的“脑部”工作的员工,也会觉得“我不是它,我就是一个打工人”。个人的使命和愿景与这个平台的使命和愿景处于一个分离的状态。

描述使命和愿景,需要望向未来、心怀期待,再结合现实,分析我们何以达到那个未来的期待。但当我们告诉他们,使命愿景是 3 到 5 年,甚至 5 到 10 年的时候,所有人都跟我们说,我们公司没有什么长期主义,因为明年这些业务可能就被砍了。

Veronica:长期主义消失体现的底层逻辑是人与人之间信任的崩塌

其实我刚才一直在想赛马制度它是不是一种完全不好的方式,还是说在一些语境下它可以是好的。比如说一个完全互相信任的、人与人之间追求长期主义的环境。它让我想到博弈论里的“囚徒困境”:如果你用短期一次性的竞争去看彼此的关系,大家永远会选择一个让彼此都受害的方式;想要去改变这个注定的结果,就要假设这个游戏会一直延续下去,大家慢慢地有了长期的关系绑定,才会用不同的角度去看这件事。所以我觉得它体现的更底层的逻辑是今天人与人之间信任的崩塌,我们之间的关系只是功利的、短暂的,这也反映在了年轻人的爱情观念上。

我觉得个人在这样的体系中,是要有自己的坚持的,这个坚持是你的意义来源。今天大家对无意义的抱怨,可能也和信仰体系崩塌、个人坐标迷失之后,只能依靠外界的认同获得意义有关。它是一个死循环,所以我觉得总要有个人跳出来。如果你只期待系统跳出来帮你解决问题,也有点可怜。

狐狸:

这确实体现了信任的崩塌,但信任崩塌来源于整体的不安全感。因为今天大家谈到很多问题时,都会表示“我也不想这样,但是我不得不这样”,没有人可以踩刹车,也没有人可以修改这套系统。

我认为个人在里面努力是重要的。但是在任何系统问题的解决上,靠个人高洁的品质或一些小概率事件的发生,而结构性的力量不动,是不可能得到改变的。

我发现一件特别诡异的事情,所谓向善,其实理论上不应该直接和生存挂钩的,向善应该是你解决了生存问题以后要去追求的一些更好的东西。但是今天大家在考虑要做商业向善,做更有意义的事的时候,却觉得可能会导致无法生存。这个问题是极其诡异的。

Lisa:对企业来说,需要界定什么才算是“生存”?

我觉得需要界定当我们说“生存”的时候是什么意思。我们谈个体的时候可能会谈到 “Henry”,就是“high earner not rich yet”的一类人,这种高收益却很贫穷的状态,对于企业来说也是一样的。

一个企业为什么要不断地获得更高的利润、扩张更大的规模?对它来说什么才算是得以“生存”?另一方面,为了生存,为什么总是可以一再地让渡商业伦理上的一些底线?这其实是两个问题,一是,我需要向前追求的是什么?二是,我必须要向下拖住的是什么?

我们作为工作者,如何才能与系统抗争,又不“以卵击石”?

Lisa:

长期主义的丧失似乎也不只是企业或雇主的问题,好像我们去找工作的时候,也没有考虑过提供一种长期的贡献,这其实是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的情况。这种信任的缺失或长期主义的消失,是不是也是在我们每一个人的观念里的?除了接受这个糟糕的现实,有什么其他的办法吗?你们在工作中有接触过一些与系统博弈的人吗?

狐狸:最佳的状态是自己想做这件事,把结果当作副产品

如果按照工具理性进行社会分工,其核心是按能力和要求的匹配来形成分工。用能力去换取收益,是一个利益交换的机制。但是问题在于如果最终是一个利益交换机制,每一个企业所面临的问题就是如何让自己的利益最大化,或者如何持续提供利益来留住员工,这个过程中,它并不会考虑你是否真的爱做这件事。公正的回报机制是必要的,但是只有考虑最初的原动力是不是真的爱做这件事,是不是愿意投身其间,才会诞生长期贡献的心态。

最佳的状态就是你想做这件事,至于它的结果怎么样,只是一个副产品、一个参照而已。但是现在大家反而会特别注重结果怎么样,反馈系统是否及时,是否足够让你决定下次要不要做。这是一个很危险的做法,因为它要求一切事物都有现世报,这是不太可持续的。

小有耳:勿以恶小而为之

我可以分享一下我观察到的比较常见的几种情况。第一种在这一代际里非常常见,大家在白天可以做一份不喜欢的工作,然后在空余时间发展一些更感兴趣的副业。

还有一种比较常见的情况是在自己的位置上选择有所坚持,不因为在一个很庞大的机器里就选择放弃。与此同时这种坚持也不是以卵击石的,而是在力所能及的范畴之内推动一些改变。比如说在大厂推动一些组织内部的变化,举办一些培训,或者是在自己做的业务里,努力寻找一个更好的供应商,让这个项目更有质量。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为,这是非常朴素的一种想法,而且也是很珍贵的。因为只有在这样的语境之下,你才不会觉得人在庞大的机器面前真的变成了以卵击石的、特别虚无的个体。

©《半泽直树》

Veronica:一些公司里有“倾听年轻人声音”的机制

在一些面向年轻人的新消费品企业里,他们会把年轻人视为宝,当然这背后是有商业动机的。但是无论如何,因为有了这样一个比较功利性的直接逻辑,很多新消费品牌对年轻人是很尊重的,他们会愿意在开一些高管会议、决策会议的时候让年轻人发言。

因为审美这件事是与时俱进的,年轻人在社交媒体上的各种表达都是传统的公司所不知道的,所以这时候这样的一种反向输入,会让 95 后和 00 后在这些公司里不只是一个平平无奇的中低层,他们的声音可以被听到,并慢慢地影响整个公司的文化。我觉得看到了一些这样做的公司,还挺有希望的。

四、消费市场里,被创造的需求与“区隔性”

Lisa:

我们再来谈谈大家作为消费者面临的困境和一些感受,比如说我们刚刚提到的 “Henry”人群,其实就是鲍曼所说的“新穷人”,我们的生活水平在提升,消费也在增长,但是穷的感受却是始终存在的。《虚无时代》中有一段话说,我们已经拥有的满足感总是被我们尚且没有满足的欲望压迫和消解。

今天,市场不断创造出一些新的需求和欲望,人的需求其实是有限的,然而市场所创造出的欲望很多时候是没有尽头的,比如医美行业比较极端的情况就是发展出了小腿肌肉阻断术这类项目。我想跟大家聊一聊近几年来消费市场的变化。

狐狸:消费主义制造的假需求不能解决自己真正的问题

一个切入的视角是消费作为一种手段和目的之间的匹配。比如觉得我消费了一个黑胶机,就能变成一个中产或有品位的人。但事实上能达成这个目的吗?很多时候消费的目的和手段之间的不匹配,恰好就是消费主义的空间。

得到一个中产的身份,或得到一个中产的幻觉,这件事背后的目的是经不起追问的。一般的消费者虽然不一定能自己去追问或理解背后的逻辑是什么,但是普遍的感受是,很多人会觉得消费以后得到的是空虚而不是真正意义上的幸福,大家是能直观地感受到这种不满足感的。

消费主义恰好在制造一些假需求,让人们以为这是一种真需求,我们在消费以后获得了假的价值,但自己真正的问题却依然没有得到解决。

小有耳:对“普惠”的反思:惠及更多人还是“不买立省百分百”?

究其根本,消费是跟整个社会环境和商业机制非常相关的。作为个体,我们很难逃离出这样的系统之外。

回忆近年来的一些商业趋势,我很喜欢“普惠”这个概念,它的意思是可以让更多的人可以去享受、体验一些原本可能不在他们可支付能力范围之内的东西。比如鸡尾酒很贵,所以很多人晚上并没有出去喝一杯的习惯,但是有了小酒馆以后,酒的价格相对更低廉了,就有更多的人能享受到夜生活。

这看起来非常好,但是我又觉得,是不是这个钱他本来并不应该花,因为“不买立省百分百”。我甚至无法下出一个判断,当我审视自身的时候,发现我自己的消费里也充满了观念上、逻辑上各种各样的矛盾和漏洞。

狐狸:缺乏自身的价值判定系统,就容易被社会的评价系统裹挟

我观察到的一个现象是,很多人在消费的时候缺少一个自洽的价值判定系统,因此容易被他人的价值评判裹挟。或许每个人可以尝试去做的事是反思自己有没有一套自身的体系。

项飙老师在《把自己作为方法》一周年的那一次直播里提到,穿得简陋不是问题,但是觉得穿得简陋不能出门是一个问题。因为今天很多时候大家对自己行为的塑造其实是基于一种恐惧。这种恐惧是,如果我不这样的话,在社交的场域里,可能会导致我个人的形象受损。这就是完全被社会的评价系统所裹挟以后产生的结果,换言之,就是没有办法为自己立法。

很多在做市场或品牌的人可能会有的感受是,如果知道品牌是怎么做出来的,那么摆脱消费主义的可能性或许会变大。因为品牌今天有一个重要的价值承诺指标是“区隔性”,就是品牌之间的差异性。作为一个做品牌的人,我首先要反思的一个问题就是这个区隔性重要吗?它对你而言意味着什么?

Lisa:产品、品牌的区隔性对我来说有意义吗?

我觉得这个例子非常好,因为区隔性往往是企业获取溢价的重要手段,而且很多时候所谓的区隔性或者差异真的是做出来的,一些区隔性本来没什么意义,但是品牌要设定区隔,并且给它赋予意义。

这让我想到今年看到的反思“独异性”的一篇文章,里面写到,“个性”意味着“不一样”,而“独异性”是要“彰显”出不一样,这就和现在很多品牌在做的事一样。我们每个人也应该去反思,为什么要彰显那个它给我承诺的“不一样”?这对我来说有什么意义?和我自己的价值体系之间有什么关联?

五、意义营销:被看到的和被忽略的

Lisa:

今天的品牌在关于品牌意义和主张上的态度和以前相比有了很多变化。一方面,品牌也开始在一些社会议题上发声。比如近几年最多的就是关于性别议题的参与,当然其中也有很多争议,但是当一个议题比较需要声援的时候,它也许起到了一定的正面作用。

另一方面就是这种意义的塑造被更深地植入到了消费者自身的叙事中。这会更深地影响消费者觉得什么是需要解决的问题,影响他们心目中重要的议程排序,也正是因此,这可能会让我们更容易被打造品牌的方式所裹挟。

小有耳:品牌发声有积极意义,但很容易被滥用

我的看法比较中立。一方面,品牌想要就某些态度发出声音是很好的,因为很多时候个体的声音是非常微弱的。另一方面,很多人其实并不会主动从书籍、文化作品中习得观点,形成自己的想法,而他们日常接触最多的就是品牌和产品,所以品牌在一些议题上讲出自己的态度,是可以启发到一些人的。因为品牌把自己模模糊糊知道的一些东西强有力地总结出来了,所以很多人可以因此明白自身的处境,产生一些自己的想法。

从这个角度而言,商业组织以品牌营销的形式发声确实是好的。但很大程度上,发声也会被滥用,它很容易变成一种争夺注意力的方式。最典型的就是三八节,所有的品牌都会发布文章、视频等各种媒介的内容。一旦意义被滥用了之后,就好像说出来这件事本身变得比说什么更重要了。

Veronica:意义营销会忽略没有商业价值的角落

我觉得今天意义营销的一个被人诟病的地方就在于它把注意力过度集中在了一些现在已经 OK 的地方了,而那些真正没有被看到的,没有所谓的商业直接价值的东西则被忽略了,这个是邪恶的一部分。

反过来说,这也是商业品牌认为自己需要承担的社会责任的边界化。这是为什么我们需要有政府的政策,需要媒体,需要教育,需要各个环节。也许我们现在看到的是商业对话语权或者注意力的过度侵占,它需要回到一个相对合理的侵占范围内。

Lisa:

这也是我想补充的一点,品牌在议题上发出一些声音,当然有好的地方,但是它的受众一定是有消费力的中产。在一些议题上,总是通过商业发出声音,就让受众觉得好像性别议题最主要的张力就出现在年轻的中产群体一样。大家不会再看到老年女性或是底层女性,这些更广大的问题就很容易被遮蔽掉。

六、作为消费者,如何与焦虑、欲望对抗?

Veronica:每个人都要享受成为创造者

我觉得每个人都要享受成为创造者。当你在真正创造的时候,意义感的长久性会非常强。因为它占据了很多的时间和精力,你就不会花过多的心思去想外面在发生什么。所以我真的希望从个体层面去动手做一些东西,沉浸在自己完成作品的过程中,而不是花钱、花精力去购买别人的创意。

几年前,我用两个周末的时间自己动手做了一辆自行车。这个事情对我内心的颠覆在于,如此复杂、难度这么大的事情也是可以自己用手完成的,创造没有我们想想的那么难。这辆车对我的意义也不只是一个交通工具,更让我开始反思,比如遇到喜欢的漂亮的包、首饰,我都会先想一想自己能不能做,先测试一下我自己的创造力。

还有一个特别简单的 tips,就是承认自己不懂欣赏。比如香氛这个领域最近消费升级非常严重,承认自己不能欣赏以后,我就不去追逐它。还有喝酒的时候,我们自然就会想去尝一尝更高级的酒,这时候,如果你承认自己没有学会欣赏那套酒文化的语言,你就可以很平静地决定买一瓶最便宜的。

小有耳:学会跟问题共处;保持享乐的阈值不被突破

我觉得首先,人还要是学会跟问题共处。现在消费主义的源头就是让人觉得所有问题都是可以被解决的,如果这个解决方案不够好,一定还有更好的方案,这是我一直以来非常警惕的一种话语,它是商品社会中消费主义带来的一种霸权。

所以当我怀抱着这样一种警惕的时候,我对自身的要求是,当问题发生时先想想:我真的需要通过消费去解决它吗?思考的结果也许是它根本就不是问题。像这样不断的反思和警醒其实是有效的。

最近我和家里在装修的朋友聊到洗地机,结果发现有了洗地机还是得自己劳动、自己换水。

这个朋友想要买洗地机的动机是认为自己在拖地上存在一个需要解决的问题,这个问题可能是懒惰。但是买了洗地机其实并没有办法解决懒惰的问题,这又回到了我们刚刚说的,一旦我们生活中出现一些问题的时候,先想想这个问题是不是我自己可以解决的,它是不是一个问题。

另一个稍微有些“苦行僧”的方法是,当我越想要享乐的时候,我就越觉得享乐很有限。比如当我吃了一顿价值八百元的饭的时候,我的阈值就会提高,下次不得不花费 2000 元,才能获得同等的快乐。所以是不是可以让这个阈值不那么容易被突破,让它保持在一个稳定的位置,使我不会陷入到这种不断追逐更高级、更好的东西的怪圈里,用一种相对比较节制和克制的心态去应对一些“高级”的享乐。

狐狸:把生活本身视为一种创造性的行为,反思当前的消费有没有提供价值

最简单的一个办法是换一种视角来看待消费。我们能不能把一切的消费理解成一种创造性的行为?也就是说,问问自己,打算把消费了的这个东西拿来做什么?借此判断消费的价值。比如你消费美酒,可能是为了在朋友之间创造一种非常舒适的体验和氛围,这就是一个创造性的行为,这种消费没有问题。我们要问问自己,如果把生活本身视为一种创造性的行为,消费在里面到底扮演了什么样的角色,它有没有提供价值?

Lisa:

从一开始准备消费这个话题,到今天我问出这些问题的时候我的感受也发生了一些变化。此前我想了更多冒犯性的问题,因为不论是消费品还是内容的消费,不论是商家创造的更多焦虑和需求,还是被营销出来的“意义”,都让我觉得手段在不断升级,有很多可以挑战和冒犯的点。但是后来在自己的思考和看《虚无时代》的过程中,我又觉得很多时候是不是我们自己的虚无在先?如果不是把自己的意义出卖给消费,可能也会出卖给其他的东西。我们总是不能满足于我们已拥有的东西,总是被那些我们还没有实现的欲望所驱使。

本期播客提到的书籍和文章:

许纪霖,《脉动中国:许纪霖的50堂传统文化课》,上海三联书店,2021

[英] 彼得·沃森,《虚无时代:上帝死后我们如何生活》,上海译文出版社,2021

[英] 齐格蒙特·鲍曼,《工作、消费主义和新穷人》,上海社会科学院出版社,2021

现代性哲学+,《重磅首发!哈贝马斯2021年最新文章:重思数字化时代中公共领域的转型|“矫正错误的媒介结构是宪法的要求”》,2021

本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),主播:Lisa,对话:狐狸(品牌咨询顾问)、小有耳(从事青年文化研究及市场营销咨询)、Veronica(为新兴消费者品牌的创始人及CEO提供市场营销顾问服务),编辑:璐璐