注:你能想象把一堆不会动的积木倒进锅里煮一煮,它们就自动连接在一起了吗?如果不的话,那为什么要认为细胞组成机体的过程就顺其自然、不需要“工程”的力量了呢?这并非说细胞有某种主观的意识,或什么神秘主义,而是承认它在与环境互动和自保过程中存在的力量。

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),神经现实✖哲学社共同发布,作者:Michael Levin、Daniel Dennett,译者:Ziqi,审校:eggriel、叶卓扬,编辑:杨银烛、星原,原文标题:《赋予细胞能动性:将认知延伸到底》,头图来自:视觉中国

生物学家喜欢将自己视为完全科学意义上的行为主义者。他们通过蛋白质、细胞器、细胞、植物、动物和整个生物群组成中更小的部分,来解释和预测它们在各种条件下的行为方式。他们找出了能够可靠地执行各种功能的因果机制,这些功能包括复制 DNA、攻击抗原、进行光合作用、辨别温度梯度、捕获猎物、找到返回巢穴的路等。但就研究机制中细胞和其他部分的逻辑和目的来说,他们不认为认可这些功能会使自己与任何广受质疑的目的论或谴责扯上关系。

但是,当认知科学在50多年前背弃行为主义,并开始处理信号和内部地图、目标和期望、信念和欲望时,生物学家备受折磨。好吧,他们承认,人和一些动物是有思想的;他们的大脑是物质的,可以处理信息并指导有目的的行为,与二元论中神秘的心灵不同;没有大脑的动物没有思想(如海鞘),植物、真菌和微生物也没有。

生物学家拒绝在理论工作中引入意向性相关的惯用语,除非是在向非专业观众教学或解释时作为有用的隐喻出现。基因不是真的自私[1],抗体不是真的在寻找什么,细胞也不是真的想弄清楚它们在哪里[2]。这些微小的生物机制并不是真正有计划的能动者,尽管以这种方式看待它们往往能带来深刻的洞见。

我们认为,这种值得称赞的科学谨慎性已经太过了,以至于妨碍了生物学家探索最有前景的假设,就像行为主义阻止心理学家看到受试者可测量的行为可以被解释为希望、信仰、计划、恐惧、意图、分心等等。风趣的哲学家西德尼·摩根贝瑟(Sidney Morgenbesser)曾经问过斯金纳(B F Skinner):“你认为我们不应该把人类人格化吗?”

我们的意思是,生物学家应该冷静一下,看看将各种生物人格化的好处。毕竟,生物学不就是一种对生物所有组成部分和处理过程的逆向工程(reverse engineering)吗?自20世纪40年代和50年代控制论(cybernetics)的兴起,工程师们就已经有了一种健全而实用的关于机械的科学:这些机械拥有目的和目标指向性,关于机械的科学却毋需神秘主义的介入。我们建议生物学家迎头赶上。

我们同意肆意将目的归因于对象是错误的;牛顿定律非常适合预测放置在山顶的球的运动路径,但它们对于理解山顶上的老鼠会做什么毫无用处。而与之相对的另一种错误是未能将目标指向性归因于真正具有它的系统;这种对目的论的恐惧(teleophobia)削弱了人们预测和控制复杂系统的能力,因为它会阻止我们发现最有效的内部控制或压力点。

因此,我们拒绝过度简化的本质主义:也就是说,我们并不认为只有人类有“真实”的目标,而其它一切都只能拥有隐喻的、“似是而非”的目标。基础认知(basal cognition)和相关科学的最新进展向我们展示了如何摆脱这种对人类这一物种的“全或无”式(all-or-nothing)思考——应当将人类的能力放进自然的大背景下来看,放弃简单的二元区分,而代之以“某系统具有多大程度能动性”的连续体思维。

多亏了达尔文,生物学永远不必援引某个创造所有这些机制的“智能设计师”。自然选择的演化已经完成了许多,并且仍在进行所有这些提炼、集中和划分的工作。我们都只是由遵守物理和化学定律的身体机制组成的物理机械。但是,人类智能设计师设计的巧妙机制,例如时钟、发动机和计算机,与由自然选择设计和组装的机制之间存在着深刻的区别。看清这种区别只需一个简单的思想实验。

设想你订购了一辆遥控模型车,它装在一个背面写着“需要组装”的大盒子里。当你打开盒子时,你会发现数百个不同的零件,里面没有标签,也没有说明书。这是一项艰巨的任务,而且主要问题并不在于手指的灵活性或力量,而是你不知道这些零件该用在哪里。精心编写的使用说明书和所有部件上的图表和标签当然将是非常有价值的。但这之所以有价值,仅仅是因为你可以看懂图表、读懂说明和标签。如果你收到了俄文说明书但却并不懂俄文,那它也没什么用(你还必须知道如何将卡片A接到卡槽B,如何将17号螺母拧到95号螺栓上)。

但是,随后你发现了一张纸条,让你将所有零件放入炉子上的一大壶水中,将水加热至低沸点并搅拌。你这样做了。令你惊讶的是,这些零件开始连接成小的组件、然后再连接成更大的组件——卡片找到了它们的卡槽,螺栓找到了它们的孔,螺母在这些螺栓上旋转,而这些都是由沸水的随机翻滚推动的。几个小时后,你的模型车就组装好了,你将其擦干后,它就会开始平稳运行。

当然,这是一种荒谬的想象,但它效仿了生命的“奇迹”,即在没有任何有智慧的组装者的帮助下,仅用一份DNA零件清单和说明书,就能组建出一个具有数百万个可活动部件的崭新有机体,把所有部件都正确地连接在一起。

多亏了那些非凡的机器,如核糖体、伴侣蛋白等,我们已经对读取和执行成分表(蛋白质的基因)的方法有了精彩详尽的描述。而有关DNA如何指导蛋白质组装的问题,我们也取得了长足的进步。难道这条如此成功的自下而上的研究路径,最终不会揭示出发生在那锅沸水中的所有组装过程的细节吗?这一现象确实是一个问题吗?

我们认为确实成问题。我们如今所取得的巨大进步主要源于对分子层面的深入研究,但是在更高的层面上,进展却并不顺利。在癌症研究中,我们对控制解剖结构,或使它重回正轨的方法知之甚少——这就是为什么我们还没有真正的再生医学(regenerative medicine)。

我们知道如何从干细胞中决定单个细胞的命运[3],但我们还远不能按需制造复杂的器官。制造器官的可能仅仅出现在个别情况下:当我们学习与细胞群交流——我们提供一个简单的触发器,像写着“在这里建造一只眼睛”的生物电模式,然后就把这个艰巨任务交给智慧的细胞组,直到它们把器官制成。

如果我们坚持自下而上的方法,所有生物工程的工作都将在那些较近的目标(如3D打印膀胱等)被达成后慢慢停滞。也就是说,我们无法通过微观管理(micromanage)各类细胞,造出能正常工作的人手或人眼;基因组编辑技术也对要编辑哪些基因来制造、修复或移植所需的复杂器官毫无头绪。像对待不会说话的砖头一样对细胞进行微观管理就像把双手绑在背后做游戏。

如果我们只停留在分子层面的研究上,就会导致“基因组学的寒冬”。在合理的形态发生的控制(morphogenetic control)方面缺乏进展就向我们展示了这一点。例如,尽管《科学》杂志上有很多关于涡虫中基于DNA的干细胞调控的好论文,但它们使用的分子生物模型没有一个可以对下面这个简单的思想实验做出预测:

我们取一只平头蠕虫,将三角头蠕虫中50%的干细胞植入其中。接着,让它们的干细胞混在一起,然后切除平头蠕虫的头部。当它再生时,我们会得到什么形态的头部?当50%的干细胞想要打造平头,而另外50%想要打造三角形头时,会发生什么?是其中一组的形态吗?或者折中?又或者,因为某些细胞对形态永远不满意,头部会一直变形?

分子生物学的细节无法对此进行预测,因为它们只能解决细胞层面的问题,而尚未真正触及如下讨论:一个集体如何决定构建何种大形态,以及当特定形态完成时,它们如何决定停止。集体有信息处理水平,而不仅仅有机械分析水平。只有当人们重视这一点时,才能通过实验提出在组织中表现解剖目标形状的问题(以往就是如此)。

在大卫·马尔(David Marr)于1982年出版他里程碑式的著作《视觉》(Vision)时,神经科学就处于上述处境。[4]马尔在书中提出,进步的可能性将取决于他称之为“计算层次”的相关研究。计算层次即指定认知任务的那个层次,以便根据指定的认知任务找出可执行这些任务的信息处理过程*。

将生物体的一部分视为能够发现机会并尝试达成使命的能动者是有风险的,但也可能带来深刻的洞见。假设你在一个细胞或细胞结集(cell assembly)的成长过程中干扰了它,移动它或把它与通常的邻居分开,以观察其是否可以恢复并正常发挥作用。它知道自己在哪吗?它会试图寻找它的邻居,还是在它当下所处的地方执行通常的任务,还是做一些其它的工作?

一个能动者对你的干扰有越强的适应性,它展示的能力就越强。当它“犯错”时,它犯了什么错?你能“欺骗”它,让它过早或过晚地采取行动吗?此类在组织和器官水平上的实验,与认知科学中数以千计的实验对应。后者通过诱导病理上的反常来引发奇异的幻觉、扭曲或局部盲视,为“魔法”如何实现提供了线索。但前提是,你要持续跟踪能动者知道什么、想要什么。

思考这个问题有另一种简单方法。个体早期细胞(比如干细胞)一旦诞生就会关注自己接下来的成长,在没有亲本细胞进一步指导的情况下塑造自身及身处的局部环境。与智能设计的发动机中无意识的齿轮和活塞不同,它们变得相当自主,能找到自己的路径。什么可以解释这些现象?它是某种面包屑洒出的路径吗?在某些情况下是的,但细胞必须足够聪明才能探测和追寻它们。我们可能希望获得一些更简单的物理解释。

另一个假想是:都是磁力的功劳!成千上万不同调谐的磁引力把这些零件移动到合适的位置。古代哲学家泰勒斯(Thales)说,磁石(天然磁铁)有一个“灵魂”,想让铁屑接近它们。当然,他是错的。但通过援引一些这样的紧缩的物理力,我们能否解释细胞表面体现出的努力和欲望?绝无可能。我们尚未发现这样具有多重区分性的基本物理力,并且有深刻的理论依据表明这样的力并不存在。那么虚拟磁铁呢?我们现在可以用软件制作虚拟磁铁来吸引任何两种东西。在Word中,光标可以停留在其目标上,高亮也可以紧贴一行句子中的单词。这些都是通过传递信息来工作的虚拟磁铁的简单例子。

借助拟人化的、与意向性相关的习语来描述这种现象已成为了标准做法:当我们点击鼠标时,我们告诉光标抓住屏幕上的东西;我们移动鼠标时,屏幕上的东西也在移动,直到我们通过再次单击鼠标向光标发出信号,让它放下东西。多亏了计算机,关于信号和信息处理的讨论现在已经祛除了神秘性——这里并没有神秘的精神力量!

同时,在生物学领域广泛使用这类信息理论也成为了受允许的事。探测器(detector)、信号(signal)、反馈回路(feedback loop)和决策过程(decision-making process)是当今生物学中无可争议的构成部分,正如它们在计算机中一样。但是,我们需要理解其中的差异。因为如果未能认识到它,理论学者的想象力就会被阻碍。

这个差异就是:个体细胞不只是如棘轮或泵的基本部件般的构成部分;由于承载了信息,它们获得了额外的能力来成为(不思考的)能动者。这种能力可以帮助它们自己集合成更大的结构,以及它们无需理解的其它大工程。

身为智人,我们往往认为工程的天赋是理所当然的。几千年来,我们的祖先通过设计能可靠执行特定功能的构造,来寻找可以利用的物理规律。好的绳索、好的胶水、好的点火器该具备什么?简陋的螺母螺栓紧固件是对杠杆作用、柔韧性、抗拉强度和摩擦力的精巧利用。它经过了2000多年的发展,并在过去的两个世纪中得到了显著完善。数十亿年来,自然选择的演化一直在分子水平上进行同样的探索,包括可供细胞从事特定事项的数千种分子工具。其中就有可以应用物理定律和计算的触角和钩。

例如,假如你是某种细胞的其中一个,获得黏性蛋白质后,你就可以立即制作嵌套的小球,中间用高附着细胞,外部用低附着细胞。这一过程是物理定律的结果,无需任何指导;但是,如果你没有合适的蛋白质来组装它们,是无法达到这些相邻的结构的。

假如你是多细胞生物体的一部分,你的细胞制造铁离子并将其排列工整,瞬间一种力就会将你拉到磁北。以前,磁场对你来说是不可见的,但通过以特定方式排列正确的蛋白质,砰!你免费获得了一种全新的能力。如果你发现一个离子通道,你一下就可以参与各种电动力的过程。如果你得到的是正确的离子通道,你又一下可以得到有生物电记忆的反馈回路,其它通道也可以给你非门和与门,使你能做出任何种类的布尔函数来利用逻辑或计算定律。

这些都不是物理定律,而是数学定律。要利用它们,你无需理解它们:只需要演化出可以让你的子系统与这些动力耦合的蛋白质即可。就像许多算术方法:用一根棍在沙子上画罗马数字,把阿拉伯数字用铅笔写在纸上,在算盘上用珠子表示出来,在电脑上用触发器输出。无论材料介质如何,如果能在进一步计算进行时将结果“存储在记忆中”,用触角检测到的信息就可以被找到并加以利用。

请注意,“你”可以在作为一个单细胞或多细胞生物体,又或是多细胞生物体中的器官或组织的同时,仍然具有由信息处理结构的基本要素形成的信息能力。保守来看,能动者不需要有意识、不需要理解、不需要有思想,但确实需要被组织起来,利用物理规律来(遵循着计算法则)使用信息执行任务,从自我保存这一基本任务开始。这项任务不仅包括为自己提供运用工具所需的能量,也包括适应局部环境来提高生存前景。

回到我们自体组装模型车的例子。能这样做的能力位于哪里?这种能力显然分布在各部分中。不在随机弹来弹去的水分子里,这一场景下也没有其它事物参与。各部分本身必须以某种方式具有专门能力,来指导自己找到合适的位置、做恰当的工作。它们可被视为具有某些能力的能动者,尽管它们毋需理解这些能力。

达尔文展示了,如何用几乎难以想象的、数万亿个生物体的差别性复制,在其不知情或无意的情况下取代有智慧的设计师的神奇智力工作,逐渐设计大自然所有的精巧安排。正如他所展示的那样,我们现在必须用一种自下而上的过程取代有智慧的组装者(他将阅读智能设计师编写的说明书,如果有的话)。这种过程可以在数以百计的层次上,把所有必需的智能分配给设计良好的特征(也就是能力)。

视网膜上的视锥细胞(cone cells)不仅知道如何将光子转化为脉冲队列,还知道如何与正确的神经元相连,使它们与一些神经网络间接接触。对于有视觉的生物体而言,这些神经网络可以帮助他们完成视觉呈现。

但与有智慧的组装者不同的是,组装者从阅读说明书开始就知道如何将模型车的前灯与尾部的电池组装起来,而视锥细胞的知识是极其缺乏远见的。它们所处的环境(Umwelt)是微观的。它们是“愚蠢”的专家,对自己拥有的惊人天赋一无所知。但是,通过与相邻细胞的通信——信令(signalling),它们得以向真正(在时间和空间上)具有远程信息引导(information-guided)能力的分布式系统贡献自己的局部力量。

然而,有一个根本性问题出现了。演化是以自私为原则的。复杂的生命系统如何贯彻需使细胞子单元发挥作用的整体目标?这种合作,又怎会在自私的、以自我复制为己任的能动者的行为中发生呢?我们可以考虑利用几十年来用以分析这个难题的思维工具——囚徒困境(the Prisoner’s Dilemma, PD),丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)的书《达尔文的危险想法》(Darwin’s Dangerous Idea)中对此有所阐述:

博弈论中最著名的例子是囚徒困境。这是一个简单的二人“博弈”。你和另一个人被监禁候审(我们暂且认为是因某项捏造的罪名),检察官分别向你们二人提供了相同的条件:如果你们都紧闭嘴巴,既不认罪也不招供对方,你们每人就都会被判处短期徒刑(此时所有的证据不那么有力);如果你认罪并招供对方,你会得到自由,而他就会被长期监禁。如果你们都认罪并招供对方,你们都得到中等长度的刑期。当然,如果你什么都不说,而另一个人认罪了,他会得到自由,而你就得在监狱里度过余生。你应该怎么做?

如果双方都能紧咬牙关,这对你们来说会比双方都承认要好得多,所以你们就不能答应对方坚持不说吗?(用囚犯困境的标准名词来说,坚持不说的选择叫做合作。)你们可以对此发誓,但双方都会受到背叛对方的诱惑——无论你是否采取行动。若你屈从诱惑,则从那时起你就会得到自由,让另一个倒霉蛋可怜地深陷困境。由于游戏是对称的,对方也当然会同样被诱惑,从而让你成为那个倒霉蛋。

你能为对方是否信守诺言冒一辈子坐牢的风险吗?背叛也许更安全,不是吗?这样,你肯定避免了最糟糕的结果,甚至可能获得自由。当然,另一个家伙也会弄清这一点,所以他可能会保险起见来背叛你。在这种情况下,你必须背叛以避免灾难——除非你是个圣人,不介意用一生都在监狱中度过的代价救一个破坏承诺的人!——所以,你们两个最终都会得到中等长度的刑期。要是你们能克服这个推理并进行合作,那就好了!

具体而言,让我们来想想空间化的囚徒困境,能动者(细胞)网格中的每个单元都与其邻居发生囚徒困境。如果我们用传统的方式思考这一问题,那么能动者的数量是固定的,它们永远互相独立,唯一会演变的是每个单元针对邻居的方针:要么合作,要么背叛。但想象一下,如果演化发现了一种特殊的蛋白质——连接蛋白(connexin),能够允许两个相邻的细胞利用小分子可以穿梭的隧道直接将各自的内部环境相连,那么这种蛋白质的发现使系统能够得益于一种不寻常的动力。

当两个细胞的内部联通时,能够保证营养物质、信息信号与有害物质等在两个细胞之间快速而平等地得以共享。关键是,这种融合实现了一种直接的“果报”(karma):无论复合物的一边发生什么,是好是坏,另一边都会迅速被影响。在这种情况下,一边不能愚弄另一边或者忽视其信息,一边对另一边做坏事也绝不可行,因为它们现在祸福同担。

因为欺骗变得不可能,而能动者间的界限也被消除,完美的合作得以得到保障。值得注意的是,合作并不改变自私的本性。能动者们的自私和以往并无二样:它们总是关注最佳利益,但最佳利益(它们不惜一切代价捍卫的自我界限)已经从根本上扩展,可能达到了整个组织或器官的尺度。

这种生理网络从根本上消除小能动者间的界限,形成一种超级能动者(superagent),使得原本的能动者难以继续维持个体身份。当然,这些界限不是解剖学意义上的,而是生理性或功能性的——它们划定了一个个计算区间,其中的数据可以自由流动。这从博弈论的角度而言具有重大意义。信息(记忆)现在由集体共享——事实上,这正是与相邻单元建立联系的主要原因:你能免费继承邻居通过代谢而获得的学习成果和过往经历。

当细胞连接其内部信号网络时,另一件令人惊奇的事情是:细胞稳态循环中作为原始目标的生理值,以及测量偏离正确范围的过程都有所扩展。在大型细胞群中,它们在空间(从组织到器官尺度)和时间中都进行了大规模扩展(因为许多细胞的组合网络的计算能力远远大于单个细胞能力的总和,所以有更大的记忆和预测能力)。这意味着它们的目标——作为其状态空间(state space)吸引子[5](attractor)的物理化学状态——也从单细胞微小的生理稳态目标扩展到更大的、有关再生和繁殖的解剖学稳态。

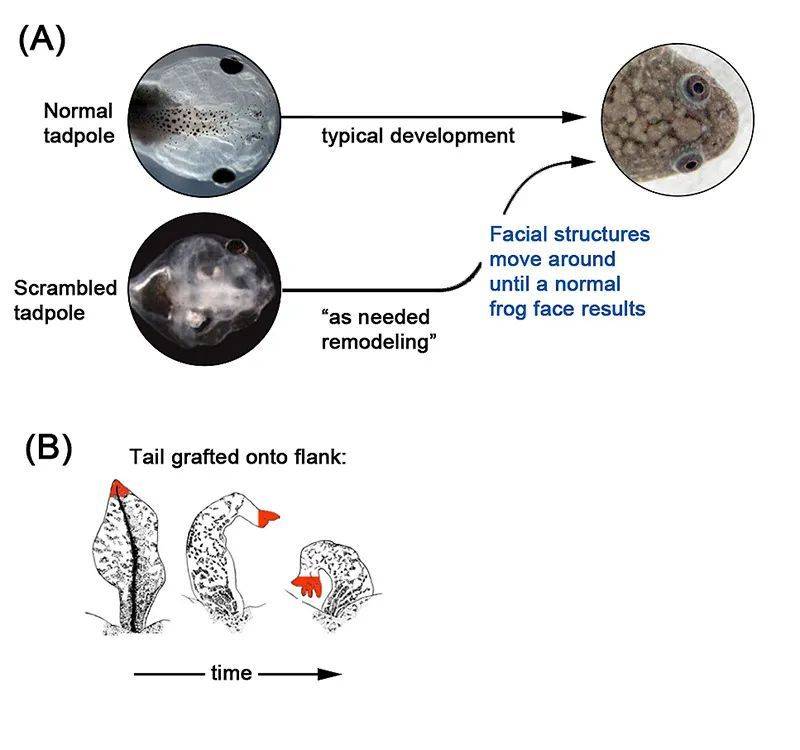

这种稳态可以从各种奇怪的初始配置中实现正确的目标形态,即使过程中有噪声和巨大的外部扰动(见下图1)。在古老的电突触(基于连接蛋白的间隙交叉点)演化成今天的化学性突触,和细胞(利用生理信号来协调形态生成)成为速度优化的细长的神经元时,正是这个系统后来被选择为更大范围、更快速度、目标导向的大脑活动。

图1:细胞可以灵活地互相配合,以实现复杂的特定解剖学结构,例如蝌蚪的面部器官在不自然的位置时会重新排列以形成正常青蛙的面部,或移植到蝾螈体侧的尾巴会变成更合适的结构——四肢。图A:正常蝌蚪的图像由莱文实验室的道格拉斯·J·布莱克斯顿(Douglas J Blackiston)提供,被搅乱的蝌蚪图像由范登堡(Vandenburg)等人提供;图B来自法利内拉-费鲁扎Farinella-Ferruzza, 1956

合作问题与群体(细胞、蚂蚁等)所体现的统一心智(unified minds)起源问题有高度的关联性。演化所发现的关键动力是一种特殊的通信方法:它允许能动者优先访问同一信息库,反过来又使得自我的扩展成为可能。这开启了能动者不断增加的序幕。

它甚至具有医学意义:癌症可以通过关闭连接点,或简单地在组织之间插入塑料片来防止这种生理交流被引发。换句话说,这样会使局部回归到一种古老的单细胞状态。在这个状态中,自我的边界存在于单个细胞的表面,而身体的其它部分对其而言则是可被自私地利用的“环境”。我们现在知道,人为迫使癌细胞回到与邻居的生物电连接中,可以让它们恢复正常,将它们推回到维持和维护组织的集体目标中去。

这种观点的一个重要意义在于,与其说合作是与遗传相关,不如说是与生理互用性(interoperability)相关。只要硬件能够确保这种生理通信的进行,具体细节就远不如物理和计算定律所保证的多尺度稳态动力学重要。

例如,真涡虫经常通过分裂和再生来繁殖,与之不同的是,人类的孩子则从来不能继承我们一生中身体发生的突变。这意味着真涡虫具有体细胞遗传——当干细胞复制以帮助填补缺失的一半真涡虫时,每一个不能杀死干细胞的突变都会延续到下一代。它们的基因组是它们超过4亿年废物堆积的活化石,简直是一团糟。我们仍然没有日本三角涡虫适当的基因组集合,并且它们还是混倍体,甚至没有相同的染色体数量!

然而,涡虫是可再生者中的冠军,每次被切割时都会复制出完全相同的解剖学结构——尽管基因组混乱,但保真度是100%。这就是计算机科学家所说的硬件独立性(hardwire independence)——在宽大的容差范围内,同样的蠕虫生成软件可以在非常不同的分子硬件上运行。这是因为软件有很强的鲁棒性,并且在告诉各种细胞应当如何构建相同的大规模成果时不惜一切代价。

“正确的”细胞如何“找到”它们应该作为生命伙伴来信任的对象?我们没有看到每个细胞都与它的每个邻居细胞合作。因此,囚徒困境似乎又显现了。是否有某种自然选择的试错过程,以帮助细胞选择最好的间隙连接以交付信任?单个细胞又如何判断该转向哪边?

在细胞水平上,大多数细胞间都可以耦合。决定这种情况如何发生的是生理软件,它决定了任何两个细胞之间的间隙连接是否打开。值得注意的是,生理软件不是“硬装的”(hardwire),甚至不是“固件”(firmwire):这些间隙连接像突触一样拥有记忆,并受到细胞先前状态的影响。

事实上,因为它们是电压门控的电导体,它们实际上可以被当作晶体管:我们已经知道,晶体管作为记忆、(基本稳态或放大的)反馈循环和协调决策的基本元素是多么强大。细胞有一些方针,指导它们与其他细胞结合,以共享营养物质和稀释毒素(这是从菌膜的原体学到的技巧);这些方针也指导它们共享有助于预测的信息,促使稳态的成功。

事实上,它们甚至会联合反对者,这一过程被称为正常化(normalization):任何生理上异常的细胞都会被邻居们尝试纳入大规模的生理计划中,邻居会试图通过间隙连接等手段来平均异常细胞的电压。

这是对于生理机制的一种合理叙事。但若果真如此,所有关于记忆、决策、偏好和目标驱动行为的谈论不都无非是人格化吗?许多人会认为,真正的认知是大脑所做的事情,而生物化学中发生的似乎只是在做类似的事情。

我们提议颠倒这个熟悉的想法:重点不是将形态发生过程(morphogenesis)人格化,而是将认知自然化。没有任何人类(或其它聪明的动物)拥有的神奇能力是无系统发生学(phylogenetic)历史的。认真对待演化,意味着思考认知最初是什么样子。基础认知领域的现代数据使得“真认知”(real cognition)和“类认知”(as-if cognition)的人为二分无法维持。所有生命系统(和许多非生命的系统)都可以依据思考能力的强弱被放置在同一个连续体上。

虽然关于细胞如何朝着远大目标合作的流行故事往往是关于神经元的,但它们和其它细胞类型之间几乎没有根本区别。我们现在已经知道,诸如突触蛋白、离子通道和间隙连接之类的结构已经存在于我们的单细胞祖先中。它们很久之前就已被电活跃的细胞用于协调解剖学形态空间(改造和发展)的行动,远远早于被用作调节3D空间中更快的活动。

如果你同意存在电活跃细胞的某种机制,可以表征过去的记忆、未来的反事实情况(counterfactuals)以及大规模的目标,那么非神经元的电网络必然会以更简化的方式做类似的事情,进而保证生理层面的平衡。系统发生学已经很清楚地表明,神经元是从非常简单的细胞类型演化演化而来的,大脑的一些速度优化技巧也早在菌膜时代就已出现(最主要的技巧是扩展成网络,以表征逐渐增大的目标状态,并协调跨组织的“测试-操作-测试-退出”循环)。认知的发展是跬步而行,而非一步登天的。

认知系统的关键在于,知道如何检测、表征成记忆、预测、决定,其中最重要是知道如何进行影响,无论其物质实现形式是什么(包括动物、细胞、合成的生命形式、人工智能,甚至包括外星生命)。我们称之为系统的认知视野(system’s cognitive horizon)。

对认知系统进行分类和比较的一种方法,就是绘制出该系统可支持目标(即可表征、并朝此方向努力的目标)的大小和形态,无论它们是人工的还是生物演化的、是简单的还是复杂的。

每个能动者的心智都包含着虚拟空间中的一种形状,虚拟空间包含了过去和未来的可能事件。这种形状的空间范围取决于能动者能够感知和施加行动的范围——它能够知道并控制的事件范围是在一厘米之内,还是在几米或几千米之内?时间维度则取决于它能记得多久远的事情,又能预测多遥远的事情——它能否为几分钟后、几天后乃至几十年后发生的事情而努力?

当然,人类有非常大的认知视野,有时为遥远的地方或死后很久才能发生的事情而努力。蠕虫只为非常局部的即时目标工作。其它或天然或人工的能动者可以在两者之间的任何一处。这种绘制任何系统认知视野的方法是一种时空图,类似相对论物理学表征观察者光锥的方式——对任何观察者的互动有根本限制,无论这种互动是通过影响还是通过信息。

示例如下图2所示。这一切都与目标有关:单个细胞的稳态目标大致相当于一个细胞的大小,并且记忆和预测能力有限。组织、器官、大脑、动物和生物群(如蚁巢)能形成各种心智,进行表征、记忆并达到更大的目标。这种概念性的方案使我们能够越过它们材料或结构背景中的无关细节,而专注于对能进行复杂认知的能动者而言重要的部分:其目标的规模。能动者可以合并成网络,将它们微小的局部目标扩展为属于更大、更统一的自我的更宏伟的目标。当然,任何认知能动者都可以由较小的能动者组成,后者目标的大小和复杂性都有自己的限制。

基于这个角度,我们可以想象一个小小的细胞对探索新领地的人类侦察员的计划和才能作出的微小认知贡献;也可以想象到侦察员的部落通过语言提供了大量的教育和支持;并最终想象到,一队科学家以及别的思想家,通过新的工具得以探索整个宇宙,甚至探索数学、诗歌和音乐的抽象空间。

与其把人类的“天才”当作一种由魔法元素制成的黑匣子,不如把它重新解释为数十亿年来自然选择中机械但包含认知技巧的爆炸式膨胀。通过将智能分布在时间(漫长的演化,多年的学习和发展,以及几毫秒的计算)与空间中,分布在聪明的细胞、组织、解读遗传信息的酶和核糖体中,而不仅仅是聪明的大脑或神经元中,生命的奥秘得以在一个令人震撼的视野里获得一个统一的诠释。

译者注

[1]来源于理查德·道金斯(Clinton Richard Dawkins)所著书籍《自私的基因》(The Selfish Gene)。道金斯在书中探讨了繁殖和演化、利己利他行为、群体选择等主题,主张以基因为单位和中心的演化论,生命的本质在于基因对于自我延续的自私性。

[2]此处的细胞指位置细胞(place cell)。位置细胞位于大脑的海马体中,在动物在空间的特定区域时,位置细胞可以得到激活。位置细胞对于认知地图(cognitive map)和空间信息处理具有重要意义。

[3]细胞命运决定(cell fate decision):细胞在发生可识别的形态变化之前因受到约束而向特定方向分化。这一过程确定了其未来的发育命运。(来源:《生物医药大词典》)比如,胚胎中的一个干细胞会分化成神经元还是肌肉细胞。

[4]马尔在《视觉》一书中提出了分析三层次理论(three levels of analysis)。该理论主张我们可以从计算层次(computational level)、算法层次(algorithmic level)及实现层次(implementational level)这三个层次来理解复杂信息处理系统(诸如大脑)。计算层次主要涉及进行计算的对象和目的;算法层次主要涉及算法的设计;实现层次主要涉及对算法的物理实现。

[5]如果一个系统有朝某个稳态发展的趋势,这个稳态就叫做吸引子。

原文:https://aeon.co/essays/how-to-understand-cells-tissues-and-organisms-as-agents-with-agendas

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),神经现实✖哲学社共同发布,作者:Michael Levin(马萨诸塞州塔夫茨大学生物学教授)、Daniel Dennett(塔夫茨大学哲学教授),译者:Ziqi,审校:eggriel、叶卓扬,编辑:杨银烛、星原