本文来自微信公众号:集智俱乐部(ID:swarma_org),作者:陈关荣,编辑:邓一雪,原文标题:《一个没有学历和文凭的杰出物理家丨陈关荣》,头图来自:Wikipedia

一、著名的实验物理学家

今天,焦耳这个名字家喻户晓,上过中学物理课的人都听说过他。可是,除了他的名字用作物理单位之外,许多人对焦耳本人的经历和成就所知不多。事实上,焦耳是一位没有受过正规教育的“民间科学家”,但他在科学界被认为是“十九世纪最杰出的实验物理学家之一”。

焦耳三十而立,32岁时成为英国皇家学会(Royal Society)院士。

他34岁时荣获英皇勋章(Royal Medal)。该奖章每年颁给两位分别作出“最重要自然知识贡献”和“应用科学杰出贡献”的个人。

他39岁时获颁爱尔兰都柏林三一学院荣誉博士学位,42岁荣膺牛津大学荣誉博士学位并当选为曼彻斯特文学与哲学学会(Manchester Literary and Philosophical Society)主席。

焦耳52岁时荣获英国皇家学会的科普利奖章(Copley Medal),那是世界上最古老最著名的科学奖,始于1731年,历史上获奖者包括富兰克林、哈密顿、高斯、法拉第,以及焦耳之后的亥姆霍兹、吉布斯、门捷列夫、卢瑟福、爱因斯坦、普朗克、波恩、哈代、狄拉克、霍金、罗伯特·梅、希格斯等名人。

接着,他53岁时荣获爱丁堡大学荣誉博士学位并出任英国科学促进会(British Association for the Advancement of Science)主席。

随后,他62岁时荣获英国皇家艺术学会颁发Albert 奖章。

焦耳71岁时去世。伦敦西敏寺(Westminster Abbey)为他举行了悼念仪式并安放了一个铭牌。在他去世之前,西敏寺内就陈列着牛顿、法拉第、达尔文、托马斯·杨等科学家的墓碑或铭牌。焦耳的一座塑像被安置在曼彻斯特市政厅内他的启蒙导师约翰·道尔顿(John Dalton,1766-1844)铜像对面,另一座矗立在他家乡曼彻斯特城郊的Worthington Park花园内。

二、一个没有学历的年轻人

焦耳于1818年圣诞节前夜出生在曼彻斯特城郊的Salford。他父亲经营一间啤酒厂。焦耳5岁时被发现脊椎侧弯,随后几年多次在医院进行矫正,但最终以失败而放弃,让他终生不能笔直站立。

焦耳在小学读书时因身体缺陷常被同学嘲笑,并因喜欢在课本上涂鸦屡被老师批评。父亲无奈,只好让焦耳休学,留在家里由阿姨管教,直到他15岁为止。平时,焦耳喜欢躺在床上看书。有一次,焦耳对父亲说:“书本是我最好的旅游去处。”这让父亲想起了被称为“旅游教师”的约翰·道尔顿(John Dalton,1766-1844)。道尔顿经常上课时带学生们去郊游,在野外指导学生观察、试验、计算和讨论。父亲把焦耳送进了道尔顿主办的私校就读,并请道尔顿当他的监护人。

在学校里,道尔顿主要讲授初等物理、化学和数学。他本人后来成为著名的物理学家和化学家,56岁时成为皇家学会院士,因为第一个提出“物质由原子组成”的学说而闻名于世,今天原子量的单位便以他命名。道尔顿是贵格会教徒,天性谦恭,不爱张扬,终生未婚。不幸的是他73岁那年中风失语,78岁去世时遗体在曼彻斯特市政厅门前停放了四日,先后有四万多人前往悼念。

焦耳后来写道:“道尔顿要求学生首先学习三角几何,并练习解算数学题,因为他认为‘解数学题是训练学生专心做事的最好方法,而专心致志是科学家最基本的素养’。如果学生不明白上课所教的内容,他会给学生发放非常清晰的讲义。不过,他强调讲义是用来引导学生的,并不能取代学生自己的探索。”焦耳还回忆说:“正是从他的教导中,我第一次产生了通过原创性研究来增加我的知识的愿望。”

在道尔顿的指导和影响之下,焦耳逐渐走上了科学实验的道路。那时候学校没有实验室,他自己在家中的地窖里做实验。他早期的大多数实验基于电学。他在地窖里放满电池、电磁铁、马达、发电机和检流计,其中大部分是自己动手制造的。也许是由于少年失学的缘故,动手做实验比读书对他来说更具吸引力。焦耳最终没有完成任何正式的学历,更谈不上取得什么学位。

三、热和电的焦耳定律

“热”是什么呢?这曾经是个千古难题。十八世纪末,虽然工程师詹姆斯·瓦特(James Watt,1736-1819)制造了工业用蒸汽机,但是人们对其中的热能传递和转换机理并不清楚。当年,为了解释热的物理本质,“热质”理论(caloric theory)非常流行,包括被称为“热力学之父”的法国物理学家萨迪·卡诺(Nicolas L. Sadi Carnot,1796-1832),都说热是一种没有质量的气体,物体吸收热质后温度就会升高,而且热质可以穿过固体或液体的孔隙从高温处流到低温处。

受到道尔顿“原子论”的启发,焦耳倾向于认为热是原子的运动,热传导就是原子运动的“能量”从一个物体转移到另一个物体上去。但这想法需要有极为精确的实验加以证明。焦耳一系列的实验担负起了这一艰难的重任。

1838年焦耳20岁。他设计了一个实验,将一个小线圈绕在铁芯上,用电流计测量感生电流,然后把线圈放入容器内的水中,再测量出水温,最后计算出热量。因为没有外界电源供电,水温的升高只能是电能转化为热的结果。这样产生出来的热,后人称为“焦耳热”。同年,焦耳在《电学年鉴》(Annals of Electricity)上发表了他第一篇学术论文“On electro-magnetic forces”,宣称“我的目标是,首先发现正确的原理,然后指出它们在应用上的发展”,并报告了他发现电流可以做功的现象。

1840年,22岁的焦耳在爱尔兰Cork市召开的英国科学促进会的会议上报告了上述实验结果。但在座的科学家们毫无兴趣。当时很多人对这全新发现的来龙去脉一无所知,还有一些人对焦耳的测量精确性存有怀疑,更有一个可能的原因是他们对这位没有学历的业余科学家并无太大的信心。

同年,焦耳把实验报告写成论文“On the Production of Heat by Voltaic Electricity”,详细描述了他的实验结果,投到《皇家学会学报》(Philosophical Transactions of the Royal Society),但被退稿。于是他改投到《皇家学会会讯》(Royal Society Proceedings),再遭拒绝。最后,焦耳把稿件投去《哲学杂志》(Philosophical Magazine)。这次,杂志同意审稿了。可是,审稿人要求他多做很多实验以验证其结果的正确性。年少气盛的焦耳不高兴了,反过来拒绝了杂志。他回信说:“任何的机械能量释出,最后都将转换为热量。能量不灭的法则获得上帝的许可证。这是大自然最重要的法则之一。”这其实是科学史上著名的“能量守恒定律”(Principle of Conservation of Energy)的第一次呐喊。结果不言而喻,焦耳又被退稿了。

焦耳据理力争。终于,次年焦耳在《哲学杂志》上发表了这篇论文,报告了他的实验结果:“电流在导线中所产生的热量,等于电阻乘以电流的平方”,这就是后来著名的“焦耳定律”(Joule's Law)。四年后,俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich F. E. Lenz,1804-1865)发表了独立的实验结果,从旁证实了焦耳的这个电热效应。该定律后来也称为“焦耳-楞次定律”。

四、热力学第一定律和热功当量

那些年,没有学位的焦耳四处碰壁,很不得意。不知什么缘故让他鼓起勇气,将自己的研究报告寄给了学术泰斗迈克·法拉第(Michael Faraday, 1791-1867)[1]。1843年3月24日,慧眼识真金的法拉第回信了,高度地评价了焦耳的工作,说:“我已收到你寄来的文章,并且立刻就阅读了。感谢你对我们所衷心热爱的科学有这么美好的贡献。何等的欢慰啊,我能够在一息尚存之际看到你为电学做出的这一步跨越。我已看到你未来的辉煌!我知道在这领域里仍有许多朦胧不清之处,但你的文章却如曙光破晓。我不得不说,你在自然科学的这个领域做出了非常重要的贡献。”

于是,焦耳关于能量转换和守恒的研究论文被《皇家学会学报》接收发表。科学界从此知道,圈子里来了一位二十多岁的新星,他建立了热力学第一定律也就是能量守恒定律,证明了电和热之间的能量转化满足总量守恒关系,那是自然界中的一个普适的基本规律。

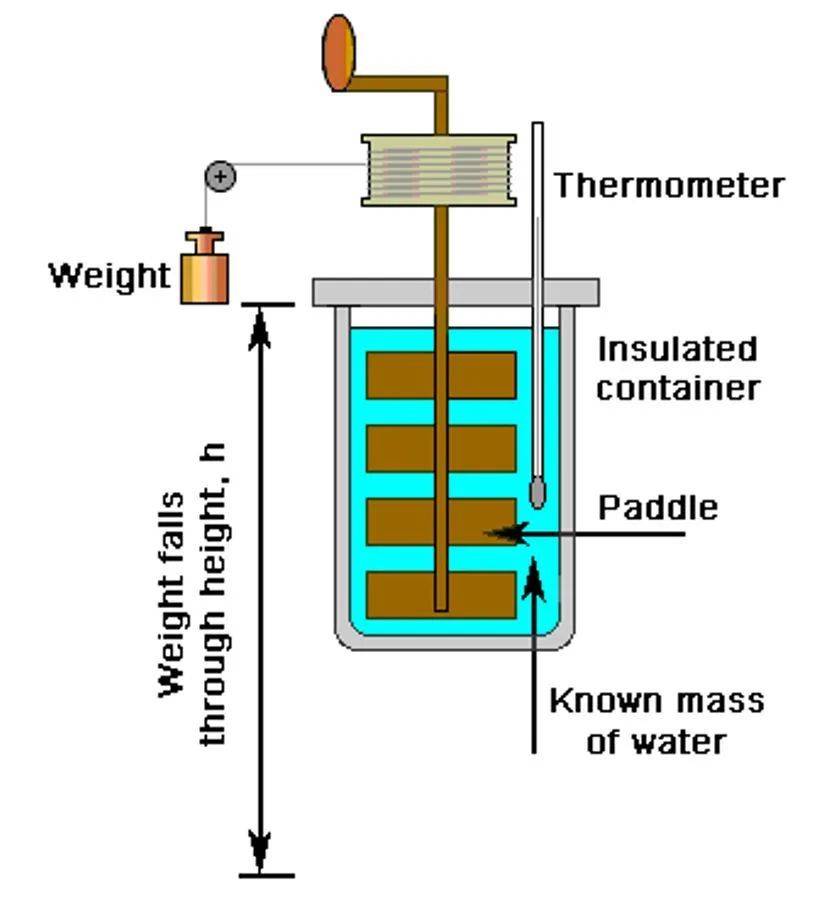

接下来,焦耳还试图弄清楚机械能和热的定量关系。1842年,德国医生、化学家和物理学家罗伯特·冯·迈耶(Julius Robert von Mayer,1814-1878)在《化学与药学年鉴》(Annalen der Chemie und Pharmacie)发表了一篇论文,指出单位机械功所产生的热量是一个常数,不过他没能给出这个常数的数值。1843年,焦耳在不知道上述德文文章的情形下,在家中的地窖里独立地做了一个成功的压缩气体加热的实验,以及一个十分精确的机械运动生成热的实验,其装置如图3所示。在这个实验中,他让钢锤自由落下,驱动中间的转轴从而带动容器水中的旋桨转动。他通过对水温的升高来测得旋桨与水磨擦而产生的热量。然后,他把温度的改变与水的比热相乘,便得到一个数值。反复实验之后,焦耳发现“无论在何处消耗机械力,都会最终获得精确相同的热量。”由此他确定了:单位机械作功所产生的热量是个常数,他称之为“热功当量”(mechanical equivalent of heat)。他还精确地测出了这个常数,用今天的标准单位来说就是4.18焦/卡。虽然后人发现法国物理学家萨迪·卡诺的“热质”学说经量化之后非常接近这个热功当量,但卡诺毕竟没有走出这最后一步。1947年,德国著名物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz,1821-1894)[2] 明确地宣称,这个热功当量的发现同时归功于冯·迈耶和焦耳。

为了支持声名鹊起的儿子继续他的科学研究,焦耳的父亲为他在自家经营的啤酒厂里盖起了一间实验室,并提供所有的实验费用。随之而来的是一些年轻的科学家,他们也利用这间实验室做研究,并和焦耳一起进行热力学与流体力学的各种实验,包括后来著名的数学家和物理学家乔治·斯托克斯(George G. Stokes,1819-1903)。

可是科研并不总是一帆风顺,特别是触及到社会利益的时候便会遇到各种阻力。1843年,焦耳以当时工业市场最好的产品“可尼斯蒸汽引擎”(Cornish Stream Engines)为例,通过计算指出它百分之九十本来可以用作机械功的能量都以散热的形式浪费掉了。因为这篇报告,他招致工业界商人的猛烈攻击,甚至多年之后还有人讥讽他只会用别人的引擎去做实验而自己却无法制造出更高效的引擎。焦耳对这一切指责都不予理睬。当年他更关注的是“能源枯竭”的长远危机,并积极建议英国政府去寻找新能源。

1847年,时为格拉斯哥大学(Glasgow University)物理学教授的开尔文(William Thomson Kelvin,1824-1907)[3],关注到了这位29岁年轻人焦耳的重要科学实验并表示了支持。他和焦耳后来成为终生合作伙伴,两人理论和实验相结合,联名发表了多篇学术论文。特别是,他们发现了著名的“焦耳-汤姆森效应”(Joule-Thomson Effect),描述气体膨胀和温度变化的关系。不过那些都是后话。

五、学术人生的一段坦途

1847年,圣安德鲁斯大学(St. Andrews University)自然哲学系招募系主任,学校认定焦耳为最佳人选。焦耳婉言推却了,理由是:“我要结婚了。我将无法承接学校那些无休止的繁杂事务。”不过他那不是遁词。8月18日,焦耳与阿米莉亚·格莱姆斯(Amelia Grimes)女士结了婚。据说新郎带上一支高灵敏度温度计和新娘去法国阿尔卑斯山下的Sallanches度蜜月。在那山区里,新郎好几天都跑去测定800多英尺高的Cascade de l’Arpenaz瀑布上下方的水温进而计算瀑布水流落差带来的能量改变,让新婚妻子静坐在草地或马车上等待他归来。

同年,焦耳成功地进行了一系列精确的电解和燃烧实验,并作出结论说:“电、磁、光、声波、化学反应,都是不同型态的能量。因此,根据能量的理论,可以把物理世界以更简单的形式表达出来。”当年,那是超时代的观念。事实上,直到20年之后,物理和热力学家彼得·泰特(Peter G. Tait,1831-1901)才在论著里明确地以“能量”的观点去描述各种物理现象。

焦耳还通过热的研究去探索宇宙的奥秘。当年他计算了陨石在大气摩擦中产生的热,发现地球大气层的厚度刚好能提供足够的摩擦阻力,将大部分的陨石化成灰尘,保护了地球上的自然环境和生命。他写道:“在大自然里,机械、化学和生物能量在时空中不断互相影响和转化,让宇宙维持着某种秩序,并且在清楚明确地、实实在在地运行。不管其间有多么复杂的能量变化,宇宙依然是稳定和谐的。”

1848年,焦耳在实验中第一次精确地测量出气体分子的运动速度。同年,他被1757年建立的欧洲最杰出的学术团体杜林皇家科学会(Turin’s Royal Academy of Science)接纳为会员。这个科学会的会员包括一些著名科学家如意大利化学家阿梅代奥·阿伏伽德罗(Amedes Avogadro, 1776-1856),法国数学家约瑟夫·拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange, 1736-1813)、英国物理学家法拉第和天文学家威廉·赫歇尔(William Herschel, 1738-1822)。

1849年,焦耳在牛津向英国皇家学会做了题为“On the Mechanical Equivalent of Heat”的报告。虽然当时不少听众持有怀疑态度,但他的成果最后获得了肯定,让他在《皇家学会会刊》发表了关于“热功当量”的研究论文。这项重大贡献和热力学第一定律一起,让焦耳成为了热力学(thermodynamics)的奠基人之一。

1850年,32岁的焦耳被遴选为英国皇家学会院士。

1852年,焦耳与开尔文联名发表后来被称为“焦耳-汤姆森效应” 的论文,成为冷冻工业发展的基石。为此,英皇给焦耳颁授了国家勋章(Royal Medal)。

六、艰难曲折的一段人生

1852-1855这几年是焦耳人生中最艰难的一段时光。首先,他父亲中风病重,家庭啤酒厂的生意一落千丈,焦耳的实验室只好关闭。随后,他夫人在生第三个小孩时因难产失血过多而去世。接下来,英国卷入了克里米亚战争(Crimea War),让焦耳放下科研,参加了战地救死扶伤的服务工作。

1856年之后,焦耳重新回到了他热爱的物理实验研究。1860年,他因杰出研究成绩和声望当选为曼彻斯特文学与哲学学会主席。当年,“土木工程学之父”约翰·斯米顿(John Smeaton, 1724-1792)和道尔顿都是这个学会的会员。这个学会正式成立于1781年,是英国最古老的学术团体之一。其实这个民间学术团体从15世纪初起就存在了,由一批Collegiate Church基督徒以定期聚会的方式组织读书会开始。1427年,他们还建立了英国最早的图书馆。该学会一直是曼彻斯特教会社区教育的中心。他们开设各种科普讲座,还请焦耳主持了圣安娜教会(St. Ann Church)科学讲座系列。焦耳第一次演讲的题目是“人类居住的世界”(The Plurality of Inhabited Worlds)。他说:“也许科学家无法证明其他星球有没有生命的存在,但是科学家能够证明,其他星球有没有适合生命存在的环境:温度、空气、水、重力。即使有适合生命生存的环境,也不一定就会有高等生物存在。但是,有高等生命存在的地方,则必须要有可以学习的场所。而这场所必须建立在一个大家能够和平相处的社区环境里。”

1870年之后,焦耳很少发表新的实验研究报告了。不过他的科研工作并没停止。他重新检查并审核了自己年轻时所做的大部分研究结果。为了测量得更准确,焦耳还研究精密仪器的制造,并指出:“精密仪器是提升科学教育和知识必需的工具。”

1872年,焦耳向政府建议成立国家级别的“科学委员会”(Board of Science),负责提供支助教师与民间团体的经费;从事科学研究;支持国家对天文、地理、水文、气候的长期观测;成立国家科学史馆,以保存重要的仪器与研究报告;在大学设立国家级的实验室,等等。焦耳认为,“当科学研究向前进步时,经济发展自然会跟上。”

七、罹病的晚年和后话

1873年起,伴随着经常性鼻出血的疾病严重地干扰了焦耳的科学研究甚至日常生活。焦耳常常会带儿子Benjamin和女儿Alice到海边去度假。他后来回忆说:“当科学研究成为我沉重的负载时,我格外需要保留与孩子们在宁静海滩上独处的时间。我自己也可以欣赏海鸥的飞翔。它们的翅膀真是优美的生物引擎,竟然有如此之高的能量使用效率!”焦耳还去观察海藻。他说:“低等生物对于高等生物有这么多有益的贡献,可是生物学家却大笔一挥,将它们判定为‘低等’。”曾经有年轻人问他对达尔文(Charles Darwin, 1809-1882)的进化论有何看法?焦耳回答道:“达尔文只是对地球上生命的演变过程提出一种理论加以说明。不幸的是,许多人却把他的理论视为是生物学的终极理论。达尔文并没有用进化论去解释生命的起源,大家却把进化论扭曲成生命发端的理论。”

1878年,维多利亚女王为多病的焦耳提供了200英镑的慰问金。苦于疾病的折磨,这一年60岁的焦耳发表了他人生最后的一篇学术论文。

1889年10月11日,焦耳在家中病逝,享年71岁。

临终前,焦耳留下了一张纸条,上面写道:“我已感到科学逐渐走向一个危机──科学的误用。特别是,把科学用在战争武器的研发上。这将导致人类文明的灭亡。我深感难过的是,有些科学家认为研发毁灭性的武器是为了恫吓对方从而终止战争。这种看法是没有道理的,因为战争的本质是残忍与毁灭。研发武器的科学家无法成为战争的决策者,因而他们最终会成为好战政治家的工具。科学的误用就是偏离了正确的目标,结果强者越强,弱者越弱。我的论点并非贬低以科学研发来保卫国家的价值,而是批判靠科学去挑起争端。”末了,焦耳写道:“我的学生们啊!你们有些人也许会自认为能够了解历史上的每一个大小事件,或者能够讲出世界上的每一种方言,或者能够准确地叙述每一种形而上的观念,或者能够解出所有科学与工程的复杂难题。但是,如果没有爱,你们将不知道如何把所学到的这一切放在正确的位置上。”

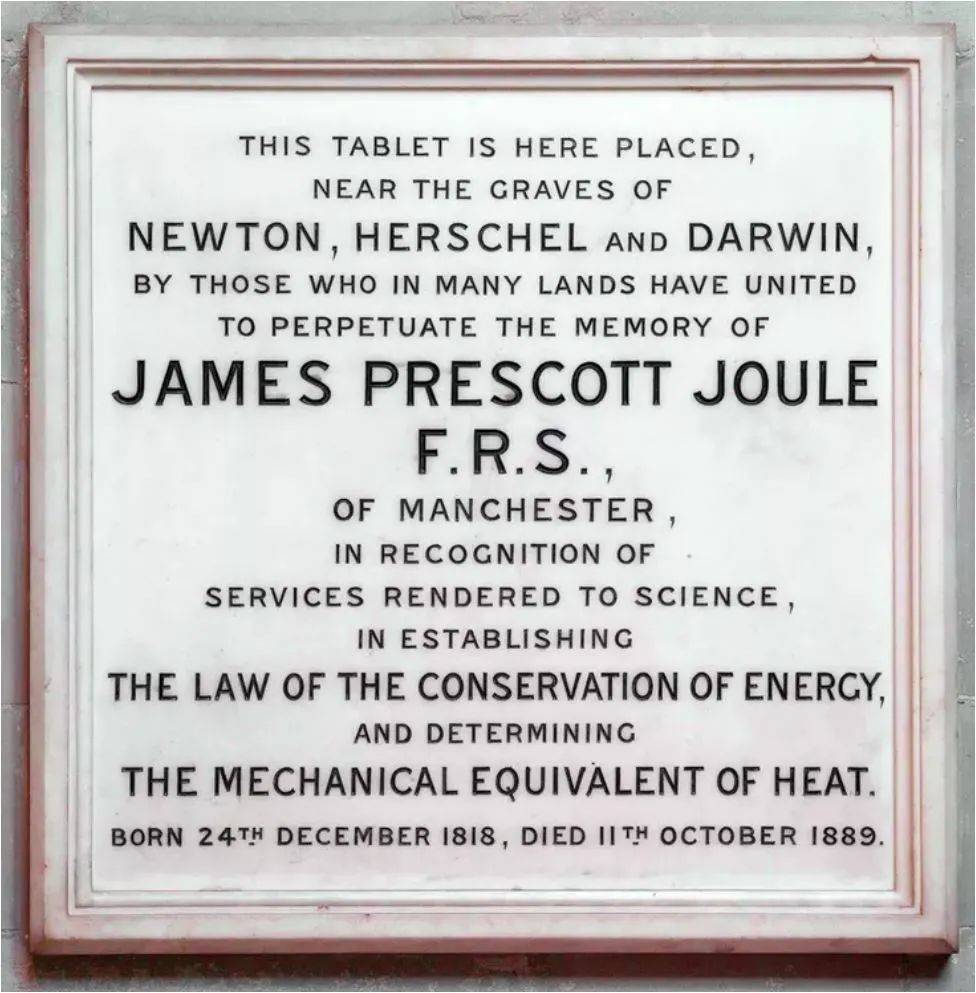

焦耳被埋葬在曼彻斯特城郊的Brooklands坟场。在他的墓碑上刻有数字“772.55”,那是他1843年测量中得到的热功当量值。焦耳毕生是个虔诚的基督教徒,他曾在一篇论文中写道:“显然,熟悉自然法则并不亚于熟悉它所表达的上帝的原意。”在他的墓碑上镌刻着《约翰福音》的一段话:“趁着白日,我们必须去做那差我来者的工;黑夜将临,就没有人能做工了”。在伦敦西敏寺内,人们为他举行了悼念仪式并设立了一个纪念碑牌,放置在牛顿、赫歇尔、达尔文等科学家的坟墓附近。

除了宝贵的科学遗产,焦耳还留下了一句警世恒言:“对自然及其规律的研究是一项基本而神圣的任务,它对年轻一代的教育是非常重要甚至是必不可少的。”

本文来自微信公众号:集智俱乐部(ID:swarma_org),作者:陈关荣